蝶形塑性冒落区顶板支护技术研究

吕声勇

(山西焦煤集团公司 调度信息中心, 山西 太原 030024)

顶板事故是煤矿灾害之首,其死亡人数占煤矿死亡总人数的38%以上[1-2]. 顶板事故的表现形式主要是巷道冒顶,由于巷道本身具有较高的隐蔽性、突发性和高度危险性,所以在对巷道支护设计时无法对冒顶隐患准确识别,无法提前采取补强措施。巷道冒顶从本质上讲,是巷道在开挖后围岩会产生一定范围的塑性破坏,同时伴有巨大膨胀压力和强烈变形,如果此时支护不能承受破碎区域的围岩重量,巷道便发生冒顶。

赵志强、马念杰、贾后省等[3-5]在地应力实测研究中发现,巷道多处于非均匀应力环境,提出了"蝶形塑性区"概念,该理论认为在非均匀应力环境下巷道局部极易表现出应力集中现象,是造成巷道失稳、冒顶的直接原因。赵志强、马念杰等[6]对蝶形塑性区的进一步研究中指出,塑性区蝶叶范围在岩层中扩展具有穿透性与旋转特性,应力方向改变使蝶叶发生转向至巷道顶板,导致巷道发生冒顶。

西山煤电集团杜儿坪矿72909切眼在掘进至205~214 m处时,巷道矿压显现极为剧烈,巷道两帮及顶板变形量大,支护体破坏严重,造成现场局部冒顶。而现有工程技术条件下提供的支护阻力很难控制围岩塑性区形态和巷道变形。

1 蝶形塑性区穿透性研究

杜儿坪矿72909工作面煤层厚度不稳定,全厚1.90~3.50 m,平均2.93 m,煤层结构复杂,含一层不稳定夹矸,厚度为0~0.45 m,平均0.05 m,煤层倾角3°~16°,平均6°. 煤层及顶底板情况见表1.

表1 72909工作面顶底板情况表

根据72909工作面地质条件,采用FLAC3D建模对其围岩失稳进行分析。72909切眼采用矩形巷道布置,设计巷道宽度6.3 m,高度3.0 m. 通过前期学者研究发现,巷道断面形状对蝶形塑性区的影响是有限的[7-9],所以在该次模拟分析中根据现场实际情况直接采用矩形断面作为研究对象。其模拟结果见图1.

图1 蝶形穿透巷道顶板失稳示意图

如图1所示,模拟过程中发现,上部软弱层距顶板高度将直接影响蝶形塑性区范围,加之矩形巷道多采用梁式结构,本身承载能力相对于圆形巷道较差,蝶形塑性区穿透坚硬顶板后在上部及其周边软弱层中重新分布致使坚硬顶板发生断裂失稳,巷道冒顶后,蝶形应力区在其上方重新分布。

2 巷道顶板控制方法

针对72909切眼冒顶情况,将冒顶区域顶板上方划分为4层,分别为浅部层、中部层、深部层及稳定层,见图2. 在支护过程中,单纯依靠辅助支护材料进行补强无法保证围岩自身稳定性加强,属于被动支护加强;单纯依靠锚杆索支护又无法保证冒顶区域内松散层扩大,造成顶部塑性破坏区继续扩大。因此,为减少冒顶区域扩大及辅助支护材料支护过剩的情况发生,采用棚锚+加长锚索联合支护。

图2 72909切眼冒顶层次控制示意图

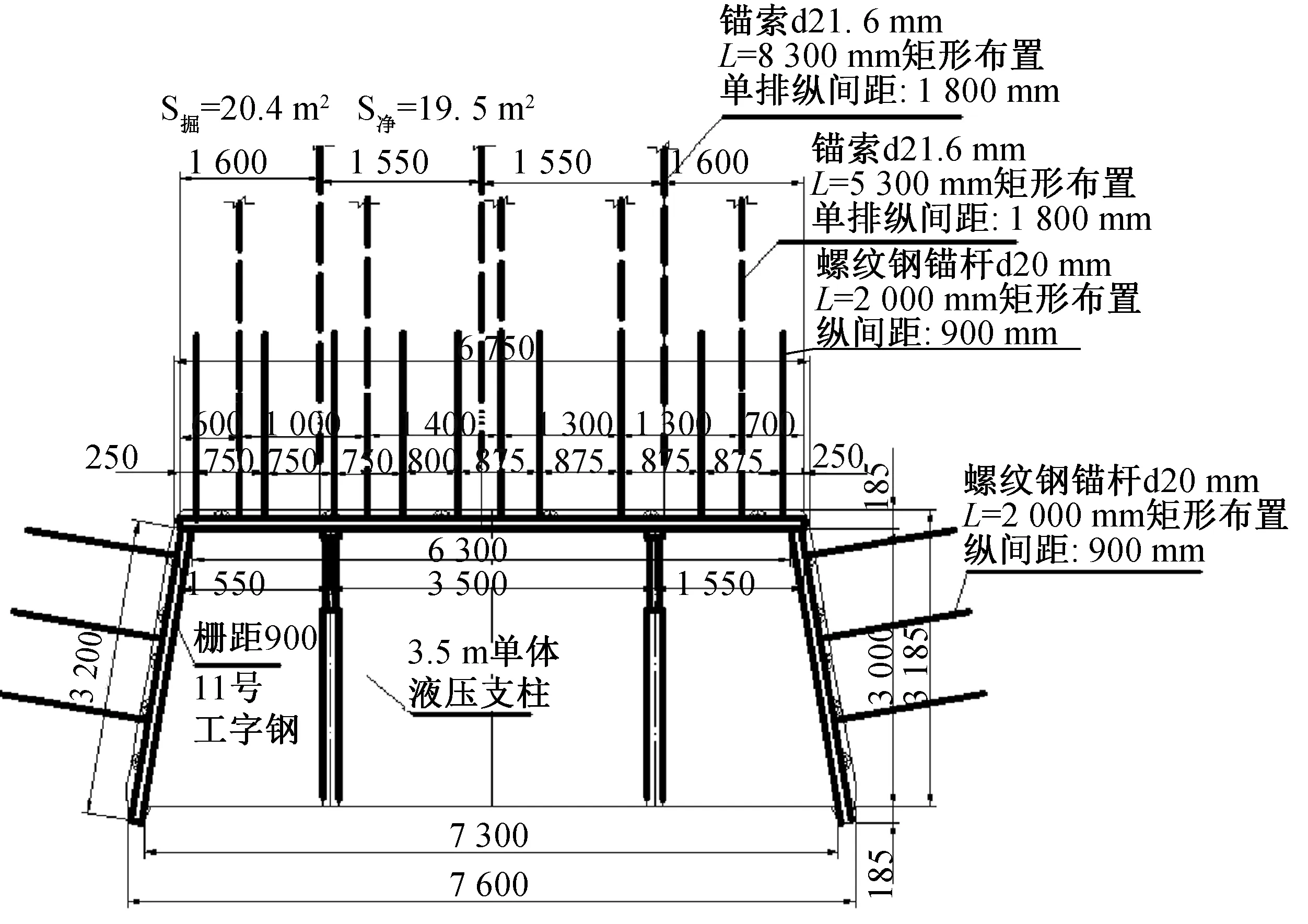

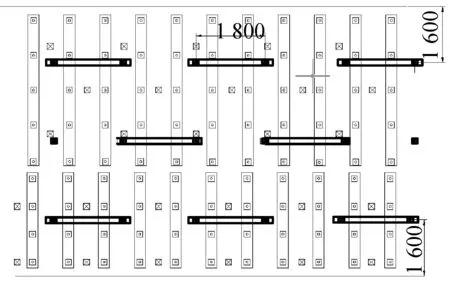

为保证切眼整体的支护强度,采用支护补强的方法,切眼支护设计图见图3,4,5.

图3 棚锚支护示意图

图4 钢梁加固示意图

图5 切眼内单体打设示意图

1) 从72909回风巷切眼开口处至冒顶边缘,补打8.3 m锚索,“3-0-3”矩形布置,距两帮距离各1.6 m,中间排锚索居中打设,间排距为1.8 m,并上2.2 m的槽钢梁进行加固,如补打锚索位置因顶板破碎原因不合适打注时,可作相应调整。

2) 从72909回风巷切眼开口处至110 m架棚处,配合400 mm小π梁补打3.5 m单体,间距由原来的2 m缩小为1 m.

3) 对冒顶区域边缘地段,密集增打单根3.5 m单体,并配合400 mm小π梁进行支护。

3 巷道顶板矿压观测

1) 监测仪器。

锚杆/索拉力的监测能够有效地反应出巷道顶板上方围岩体的稳定程度,而且具有安装简便,可实现在线监测的特性,方便数据收集统计。顶板离层仪能够观测出顶板上方层间距的变化,观察上方软弱层在蝶形塑性应力区重新分布的过程[10-11],其安装见图6,安装时选择冒顶区域内重新补强锚杆索,每4 m一组进行安装。

图6 72909顶板监测仪器图

2) 结果分析。

72909切眼冒顶处锚索受力曲线见图7. 由图7a)可知,锚索在前30天内随着工作面的推进表现出锚固力逐渐下降;在30~70天锚固力突然升高,说明在这段时间内蝶形塑性应力区重新分布,顶板发生下沉,锚索充分发挥了锚固作用,围岩体变形得到有效控制;在70~80天,锚索锚固力下降,说明蝶形塑性应力重新分布完成,围岩自身处于稳定状态。从图7b)可以看出,锚索在前45天内锚索受力先缓慢下降后开始大幅度上升,说明锚索安装初期对周边围岩体控制是有效的;在45天左右,锚索受力突然增大,出现台阶,说明顶板上方出现来压现象;在70~80天,锚索受力基本趋于稳定,围岩体变形量稳定。

图7 72909切眼冒顶处锚索受力曲线图

4 结 论

杜儿坪矿72909切眼205~214 m冒顶段,是由于巷道围岩体变形量过大致使锚杆索失效,巷道顶板软弱层得不到有效控制,蝶形塑性区穿透范围变大,造成现场冒顶。该地段受特殊地质构造影响,坚硬顶板上方存在软弱层,应力表现较为集中,蝶形应力分布在穿透坚硬顶板后重新分布在其上方软弱层中,通过锚杆索补强及辅助支护措施有效地提高了切眼整体的支护强度,该支护设计方案对类似巷道有一定的指导参考意义。