全煤巷道围岩破坏规律数值模拟与工程应用

吴玉意,黄剑斌

(中煤能源研究院有限责任公司, 陕西 西安 710054)

厚煤层开采中,全煤巷道的支护问题一直备受关注。近年来国内外许多学者对深埋全煤巷道锚杆与围岩的支护机理进行了深入的研究,取得了良好的效果[1-6]. 全煤巷道开挖后,围岩应力重新分布形成弹性区、塑性区、硬化区、塑性软化区和塑性流动区。由于煤层具有软弱、抗压强度低的特性,围岩在高围压下易出现峰后软化现象。塑性软化区的岩体强度弱化明显,传统的支护手段往往出现难支护、支护效果差等问题[7-11]. 结合小庄煤矿202工作面回采地质条件,采用FLAC3D数值模拟软件研究不同煤层厚度、不同地应力组合情况下巷道围岩破坏规律,并在此基础上提出合理的支护设计,进行现场工业性试验,评价支护效果。

1 工程概况

小庄煤矿202工作面煤层厚度达8~13 m. 直接顶主要为中粒砂岩,厚11~19 m. 伪顶主要为泥岩,局部为粉砂岩,厚0.5~1.75 m. 直接底主要为铝质泥岩,厚约4 m. 工作面埋深为400~550 m,走向长1 328 m. 其中,工作面运输巷断面掘进宽度5.7 m,掘进高度3.7 m. 巷道穿煤层并沿煤层走向布置,属于全煤巷道。

2 围岩应力分布与破坏数值模拟分析

2.1 构建模型

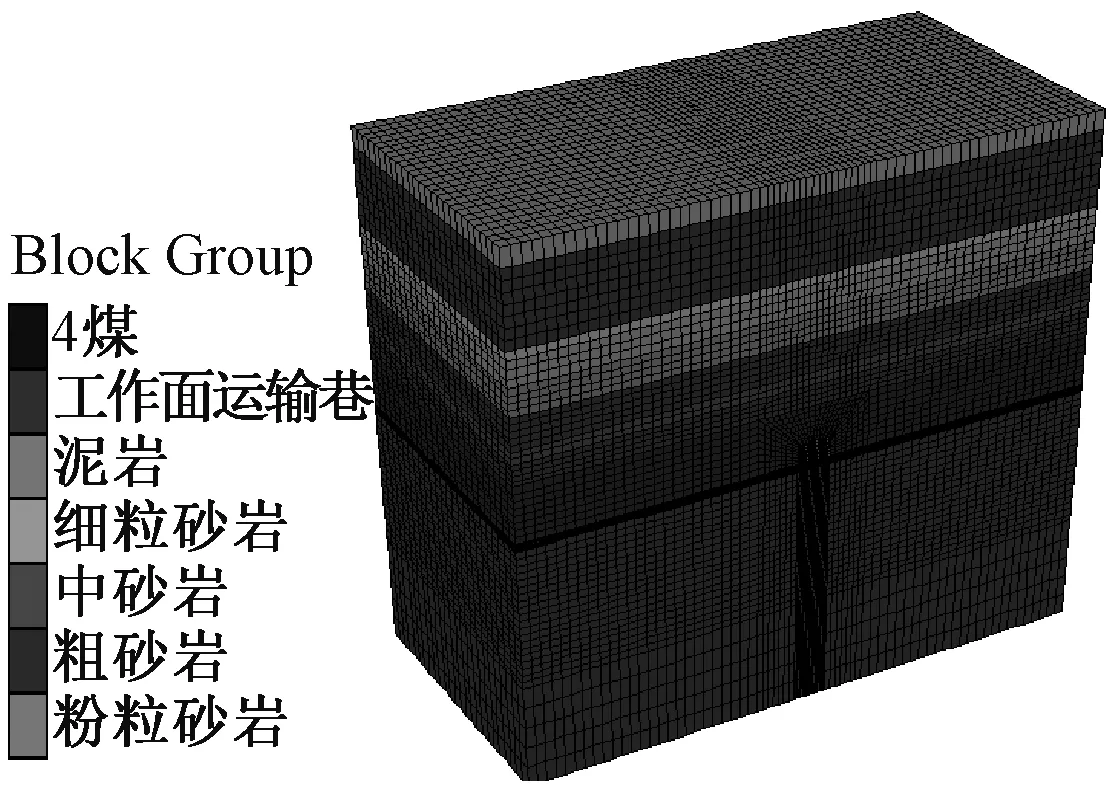

根据工程勘察地质资料,建立三维计算模型,见图1,模型尺寸为120 m×60 m×50 m,模型上部边界施加9.5 MPa均布载荷作为上覆岩层自重应力,左右边界施加水平约束条件,垂直位移不做约束,模型底部距离顺槽较远,认为底部边界不受开挖影响,因而其底部垂直位移和水平位移均限制为0.

图1 计算模型图

采用弹塑性本构模型,屈服准则为摩尔-库伦屈服准则,所需地层计算参数见表1. 各煤层层间采用interface接触面进行层间处理,使层间能够产生剪切错动,接触面上同样会根据摩尔库伦包络线判定是否发生剪切破坏,以这种方式模拟层间的不连续性。

表1 地层计算参数表

2.2 模拟方案

1) 模拟巷道煤层厚度在6 m、9 m、12 m和15 m条件下围岩应力分布特征和变形规律。

2) 模拟侧压系数为0.5、1、2的不同应力组合条件下围岩塑性区发育情况。侧压系数为0.5时,垂直应力为20 MPa,水平应力为10 MPa;侧压系数为1时,垂直应力为10 MPa,水平应力为10 MPa;侧压系数为2时,垂直应力为10 MPa,水平应力为20 MPa.

2.3 模拟结果分析

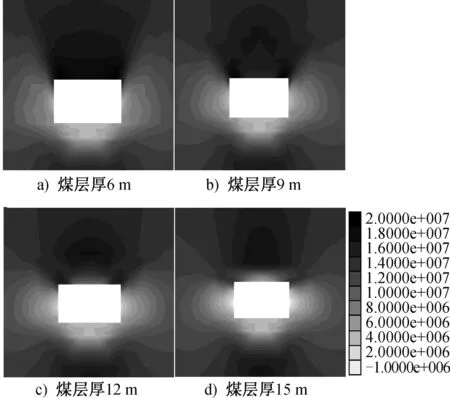

2.3.1不同煤层厚度下围岩应力分布特征

不同煤层厚度下围岩应力场分布图见图2. 由图2可知,煤层厚度6 m时,由于巷道两顶角出现应力集中,使围岩最大应力值达到20.91 MPa. 煤层厚度9 m时,发现应力集中区有向深部移动的趋势,但是应力集中区范围变大,应力值降低,此时最大应力值约为17.89 MPa. 煤层厚度12 m时,应力集中区继续向深部转移,应力集中区范围继续增大,应力值继续降低。煤层厚度至12 m后,这种规律将不再明显。当煤层厚度15 m时,应力集中区和应力值变化趋于稳定。由此可知,煤层厚度不断增大,浅部围岩碎胀加剧,致使应力峰值向围岩深部转移,应力峰值减小,但是峰值范围增大。

图2 不同煤层厚度下围岩应力场分布图

2.3.2不同应力组合条件下围岩塑性区发育特征

不同应力组合条件下围岩塑性区发育图见图3. 从图3中可以看出,整体来看,巷道表面围岩主要发生拉破坏,两顶角和深部围岩主要以剪压破坏为主;巷道的塑性区发育与最大主应力方向保持一致,当侧压系数为0.5时,巷道顶底板的塑性区范围明显大于两帮,顶部塑性区范围最大达到5 m,此工况下顶板支护体系对巷道的稳定性起到关键作用。当侧压系数为1时,顶板与两帮的塑性区较为平均,巷道两顶角的塑性区发育明显,支护时应该加强两顶角的支护。当侧压系数为2时,巷道的4个角部裂隙发育最为严重,两帮塑性区范围明显大于巷道顶底板,两帮塑性区范围最大达到4.5 m,此工况下应该加强两帮的支护。

图3 不同应力组合条件下围岩塑性区发育图

3 围岩控制对策及工业试验

在现场试验段进行了地应力测试,测试结果为:最大垂直应力为12.1 MPa,最大水平应力为11.4 MPa. 结合上述模拟研究结果发现:该工况下最大垂直应力约等于最大水平应力,此时巷道塑性区的发育范围较为平均,巷道的顶角处破碎严重,煤层厚度不断增大,浅部围岩碎胀加剧,易发生整体性冒落。结合上述规律可知,提高顶板支护强度,改善浅部围岩松散破碎尤为关键。同时,顶板强度高、刚度大时,在角部挠度与转角对帮部产生的偏应力减小,对帮部的受力情况也有所改善[12].

以改善顶板整体强度为支护原则,提出了高强度预紧力锚索+锚杆+钢筋网的联合支护方案,顺槽支护见图4,顶板锚杆规格d22 mm×2 200 mm,间排距700 mm×800 mm,每排8根,顶板全部锚杆与BHW-150-3.0型钢带联合使用;锚索规格为d18.96 mm×7 000 mm,间排距1 400 mm×2 400 mm,每排4根。两帮锚杆规格为d22 mm×2 200 mm,间排距800 mm×800 mm,每排5根,煤层变厚时应适当加长锚索。

图4 顺槽支护设计图

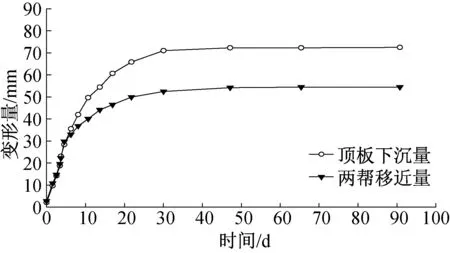

掘进期间巷道变形监测数据见图5. 由图5可知,成巷后40天围岩整体变形趋于稳定,顶板最大下沉量为72.4 mm,两帮最大移近量为51.2 mm. 掘进及回采期间没有发现网兜、片帮和锚杆索拉断现象。围岩变形较小,支护效果良好。

图5 掘进期间巷道变形监测数据图

4 结 论

1) 随着煤层厚度增加,顶板应力峰值向深部转移,应力峰值范围增大,应力值降低,当煤层厚度达到12 m后,这种规律将不再明显。不同应力组合条件下,巷道的塑性区发育与最大主应力方向保持一致,支护的关键部位将发生变化。

2) 以“锚杆一次柔性支护,高强度锚索二次加强支护”为原则的联合支护方案与围岩耦合性较好。