舒伯特《D 大调第十交响曲》:再思“草稿研究”及其核心问题

文◎瞿 枫

一、引言:“草稿研究”略论

“草稿研究”(sketch studies)是指考察探究作曲家在创作初期草拟的乐谱,其中包括破译乐谱上的音符及其他符号、文字、图形,鉴定乐谱的作曲年代信息,探寻作曲家的创作过程(compositional process)与诠释草稿文本的音乐意涵等一系列研究工作。在我国音乐学界,这仍是一个鲜有学者涉足的领域,“草稿”(sketch)往往被人与“手稿”(manuscript)混为一谈,“草稿研究”也时常被等同于“手稿研究”。事实上,“草稿”通常指作曲家用乐谱形式,甚至文字、图表形式记录下来的一些创作初期的想法与构思。“手稿”则是一个更为广义的概念,凡是手写而成的乐谱都被称为手稿,包括:“草稿”、“初稿”①“草稿”与“初稿”的界限相对比较模糊,尤其是德语词“skizze”(草稿)和“entwurf”(初稿)的意思很相近,经常被互换使用,通常认为“草稿”可以是片段式的,甚至小到琐碎的动机,“初稿”一般能体现出段落或作品的大致结构轮廓。(draft/entwurf,较完整的作品或乐章雏形)、“原稿”(urschrift,作曲家首次写出的完整作品,但谱面上有不少修改痕迹)、“誊清稿”(fair copy/reinschrift,作曲家抄写的笔迹清晰的确定稿)等。以上几种手稿形式均由作曲家亲自书写,因而也被统称为“亲笔手稿”(autograph),如果是抄谱员(copyist)替作曲家抄写的乐谱则被称为“副本”(copy),同样被归为手稿范畴。

在西方学界,草稿研究属于历史音乐学的一个分支,这一学术探究活动直接衍生自贝多芬研究。绝大多数作曲家在完成作品后都习惯将草稿丢弃,留下原稿或誊清稿,像贝多芬这样将大量草稿保留下来的作曲家实属罕见。正是他留下的七千多页草稿,引发了后来学者对草稿这一特殊乐谱文本的热切关注。贝多芬在1789—1826 年间曾使用了33 册大开本的“桌面”草稿本(desk sketchbook),37 册袖珍型的“口袋”草稿本(pocket sketchbook),以及700 多页零散的“总谱草稿”(score sketch)。作曲家逝世之后,因无人意识到草稿的学术价值,这些草稿连同他的一些生活用品在公开拍卖会上被拍卖。有些收藏者甚至将草稿本拆分成散页,当作纪念品转赠于亲朋好友,如今,数本草稿本已彻底失传,大部分被拆得四分五裂,只有两三本保存完好。

19 世纪下半叶,随着贝多芬传记的出版,人们开始对他的草稿产生了兴趣。那个时代最为出色的贝多芬研究者为德国音乐学家古斯塔夫·诺特博姆(Gustav Nottebohm),他找到部分草稿本的所有者,对草稿进行了译谱,并发表了一系列文论,其中包括对著名的“英雄交响曲草稿本”和“凯斯勒草稿本”的研究。诺特博姆还利用草稿揭示出的作品创作年代信息编订了一份详尽的贝多芬作品主题目录(尽管其中仍存在错误的年代信息),为后人的研究奠定了重要的基础。20 世纪初,音乐理论家海因里希·申克(Heinrich Schenker)、保罗·米斯 (Paul Mies)等人在诺特博姆的研究基础上,试图诠释贝多芬的草稿与其作品定稿之间的关联。贝多芬草稿研究真正繁荣起来是在20世纪70 年代,艾伦·泰森(Alan Tyson)、道格拉斯·约翰逊(Douglas Johnson)、约瑟夫·克尔曼(Joseph Kerman)、理查德·克莱默(Richard Kramer)、路易斯·洛克伍德(Lewis Lockwood) 和 温 如 柏(Robert Winter)等英美学者,以严谨的实证主义精神与犀利的批评视角,对贝多芬的草稿本进行了深度探索。②关于贝多芬草稿研究的历史请参见:Douglas Johnson,"Beethoven scholars and Beethoven's sketches", 19th-Century Music, 2/1(July, 1978), pp. 3-17;Nicholas Marston, "Sketch", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd., ed. by Stanley Sadie, London: Macmillan, 2001 ;Friedemann Sallis, Music Sketches, Cambridge University Press, 2015.其中最为引人注目的学术成果之一是由泰森、约翰逊和温如柏三人共同撰写的《贝多芬草稿本:历史、重构与目录清单》③Douglas Johnson, Alan Tyson and Robert Winter, The Beethoven Sketchbooks: History, Reconstruction, Inventory, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985.。这些学者进一步追踪了贝多芬草稿的下落,他们通过甄别草稿内容、纸张剪裁与装订孔、水印类型④在草稿、手稿研究工作中,鉴定水印(watermark)是判断乐谱纸张及作品创作年代的重要手段。造纸厂在筛纸浆时会留出特定的图案,通过改变纸张的厚度来调整透光率,从而在纸上留下每个厂独有的水印。在莫扎特、贝多芬和舒伯特的时代,奥地利与波西米亚地区最大的两家造纸厂是基斯林兄弟(Gebr. Kiesling)和威尔哈提茨(Welhartitz),这一时期作曲家所用的谱纸基本都来自这两家厂。厂家会定期改变水印图案,同时由于谱纸生产量不大,价格昂贵,作曲家的谱纸常常是现买现用,因此水印成为判断作品创作年代的重要依据之一。参见 Robert Winter, "Paper Studies and the Future of Schubert Research," Schubert Studies: Problems of Style and Chronology, ed. Eva Badura-Skoda and Peter Branscombe, London and New York: Cambridge University Press, 1982, pp. 209-276.、线谱位置和墨迹斑点等要素,将贝多芬众多残缺不全的草稿本与散页进行了重组,并借助草稿订正了大量作品确切的创作时间,同时探究了重要作品的复杂创作过程。

20 世纪下半叶,贝多芬草稿研究在美国音乐学界掀起的学科反思浪潮中扮演了极为重要的角色,它在很大程度上引导了“一种以批评为取向的音乐学,一种以历史为取向的批评”。这批新贝多芬学者成为推动历史音乐学从纯实证主义研究向批评式综合研究转型的一股重要力量,也为“新音乐学”的出现奠定了基础。

随着草稿研究工作如火如荼地展开,该领域内部也出现了一些争议性问题。道格拉斯·约翰逊1978 年在文章《贝多芬学者与贝多芬草稿》⑤Johnson, Douglas, "Beethoven scholars and Beethoven's sketches", 19th-Century Music, 2/1(July, 1978), pp.3-17.中发问:草稿研究对分析最终的作品定稿是否存在影响?他认为草稿研究的意义仅停留于“传记”层面,比如通过草稿鉴定作品的创作起始时间、探寻作品的构思源头、追溯作品从简单发展至复杂的过程,但草稿研究与作品分析之间没有直接关联。此言论主要针对的是以阿伦·福特(Allen Forte)为代表的“申克主义者”们。例如,福特在其著作《作曲矩阵》(The Compositional Matrix)中探讨了贝多芬《E 大调钢琴奏鸣曲》(Op. 109)的草稿,并力图用草稿来证实贝多芬作品的有机统一性,他先用申克简化还原理论分析成型的作品,再回到草稿中寻找相应的证据,显然这种逆向的、“先验”的研究方法不足以让人信服。约翰逊的论断固然过于绝对,但对那些过度热衷于依赖草稿来支撑分析的人来说是一种适度的矫正。就草稿是否有助于作品分析这一争论,约瑟夫·克尔曼和菲利普·戈赛特(Philip Gossett)中肯地指出,问题的关键是要将“分析”一词换成“批评”,将目光从狭隘的“分析”转向综合的“批评”,即运用历史、分析、感性经验等多方面知识来研究音乐作品,那么草稿研究将“不可避免地融入批评之中”⑥Joseph Kerman, "Sketch Studies", 19th-Century Music,(Autumn, 1982), pp.174-180;〔美〕约瑟夫·克尔曼著,朱丹丹、汤亚汀译《沉思音乐——挑战音乐学》,人民音乐出版社2008 年版,第 124 页。。

在草稿研究领域,还存在着另一个颇具争议的问题:后人如何对待最终没有被写成完整作品的草稿?这个问题涉及除贝多芬之外的更多作曲家,在音乐史上,许多作曲家都因疾病、死亡等不可抗力而留下未完成作品,例如莫扎特的《安魂曲》、普契尼的歌剧《图兰朵》第三幕、贝尔格的歌剧《露露》第三幕、埃尔加的《第三交响曲》等。这些草稿有一种神秘的吸引 力,总是驱使着后人对它们进行探索,并试图将其补写成可以被拿来演奏、欣赏的完整作品。温如柏在《完成、补写、复原、再造:从巴赫的〈赋格的艺术〉到贝多芬的〈第十交响曲〉》一文中,对后人补写大作曲家的未完成作品的现象进行了思考,他根据草稿的完成度,将补写工作分为三类: (1)作品初稿基本完成,后人只需进行配器;(2)作品结构不甚完整,需要补写某些片段;(3)草稿中留下的素材片段很少,后人需要通过推测、猜想进行大量“自创”。⑦Robert Winter, "Of Realizations, Completions, Restorations and Reconstructions: From Bach's 'The Art of Fugue' to Beethoven's Tenth Symphony", Journal of the Royal Musical Association, Vol. 116, No. 1(1991), pp. 96-126.

在西方音乐史上,恰好有三部未完成的《第十交响曲》分别代表了上述三类情况:马勒的《#F 大调第十交响曲》、舒伯特的《D 大调第十交响曲》(D 936a)和贝多芬的 《♭E 大调第十交响曲》。马勒的《第十交响 曲》(五个乐章)留下了72 页的总谱初稿和93 页的缩编总谱初稿。由于全曲初稿已基本完成,马勒去世后,不少人都尝试完成这部交响曲的配器。在众多完成版中,英国音乐学家德里克·库克(Deryck Cooke)的版本被公认为最接近马勒风格之精髓,该版本现已被音乐界所接受,成为经常上演的标准曲目。贝多芬《第十交响曲》的草稿情况要复杂得多。通过史料考证与草稿研究,学者们基本确定贝多芬曾有意想要创作《第十交响曲》,不过他写下的仅仅是一些非常短小琐碎的片段。英国学者巴里·库珀(Barry Cooper)声称他通过整理草稿,找出了属于第一乐章的材料,并通过填写缺漏部分,组建起了贝多芬《第十交响曲》的第一乐章。但事实上,贝多芬留下的材料过于细碎,不足以构成完整的主题,库珀所谓的完成版实际上是打着贝多芬的旗号自创而成的一部拙劣仿作。他用自己的材料将贝多芬的碎片粘贴在一起,其写作根本经不起推敲。这个完成版问世后很快受到了音乐业内人士的质疑和批驳,除了几次地方性的演出之外,该版本没有再上演过。

舒伯特《D 大调第十交响曲》草稿的完成度正好介于马勒“第十”与贝多芬“第十”之间。这是作曲家在病榻上着手创作的最后一部大型作品,由于死亡的到来,交响曲永久地定格在了草稿阶段,只留下12 页的钢琴缩谱。要补写这类未完成作品的草稿极具风险与挑战,尽管目前已出现不下五个舒伯特《第十交响曲》配器版本,但除了意大利作曲家卢西亚诺·贝里奥(Luciano Berio)根据该草稿创作的管弦乐作品《渲染》(Rendering)之外,其余的几个补写版本均未能像库克的马勒《第十交响曲》那样真正进入标准曲目库。正如温如柏所言,“补写工作势必牵涉到道德问题”⑧同注⑦。。的确,并非每一部未完成作品都适合被拿来补写成完整的作品。试图补写草稿的人必须既是一位优秀的作曲家,也是一位出色的学者,补写工作既涉及对作曲家的风格语言、结构思维的精准把握,也涉及对草稿、史料的实证性考察与思辨性研究。在下文中,笔者将以舒伯特《第十交响曲》为例,进一步审思草稿研究中的争议性问题。

二、舒伯特《D 大调第十交响曲》草稿的发现、鉴定及概况

舒伯特与贝多芬不太一样,他留下的草稿相对较少,多数为他中途放弃的未完成作品,以器乐作品和歌剧居多。他的《D大调第十交响曲》曾夹藏于一份包含了九个不同乐章的草稿中,在很长一段时间里,人们根本不知道这部作品的存在,交响曲从被发现到被鉴定,经历了一个曲折而漫长的过程。这批草稿所用的是对开式的谱纸(bifolium),即一整张长方形的谱纸分为左右两页,每页有16 行线谱。这批草稿共包含17 张谱纸(34 页),9 页为空白页,其余25 页上写有钢琴缩谱草稿和零星的配器标记。第一页的左上角是舒伯特亲笔写下的日期:1818 年5 月。每张谱纸的右下角都写有这批草稿之前的拥有者尼古劳斯·邓巴(Nicolaus Dumba)的铅笔签名。草稿后来被收藏于维也纳市立图书馆,1928 年,即作曲家逝世一百周年之际,在维也纳举行的舒伯特百年纪念展上,这批草稿首次被公开展览。⑨包括舒伯特《第十交响曲》草稿在内的大量作曲家亲笔手稿、亲笔书信的电子扫描版均可在"Schubertonline"网站获得,网址为:http://www.schubert-online.at/activpage/index.php。

1950 年,莫里斯·布朗(Maurice Brown)在一篇文章中对这份草稿进行了详细描 述与考察。⑩Maurice J. E. Brown, "Schubert's Unfinished Symphony in D", Music and Letters,(Apr., 1950), pp. 101-109.他并未察觉到这些乐章之间的风格差异及书写笔迹的变化,他认为草稿包含了不下七个乐章,全是舒伯特在1818 年为一部《D 大调交响曲》所写下的构思。奥托·艾利希·多伊奇(Otto Erich Deutsch)在第一版《舒伯特作品主题目录》(1951)中,将这部“D 大调交响曲”编号为D 615。即便无法对这些谱纸进行专业的判定,我们仍可以从作曲家的笔迹中发现一些蛛丝马迹。对比不同的草稿页可以发现,前几页乐谱上的音符更清晰,笔迹更坚定有力,后几页乐谱上的音符较为潦草,难以辨认,笔力也显得孱弱,这些草稿不太可能属于同一部作品。

1978 年,为纪念舒伯特逝世150 周年,学者们对这批草稿做了进一步考察,研究显示这份乐谱共包含九个乐章,分别是三部来自不同时期的交响曲草稿:1818 年、1820—1821 年和1828 年。其中,前两部是他在二十岁出头时为两部《D 大调交响曲》(未完成)打下的草稿,在1978 年出版的《舒伯特作品主题目录修订版》中,这两部交响曲被分别编号为D 615(两个乐章)和D 708a(四个乐章),第三部作品正是《D大调第十交响曲》,后被编号为D 936a(三个乐章)。原来,D 615、D 708a 和D 936a这三部D 大调交响曲的草稿被阴差阳错地放在了一起,才一度造成了年代的严重混淆。温如柏通过研究水印类型认定,这几页乐谱是舒伯特生命中使用过的最后一批谱纸,他提出:“舒伯特写下这部交响曲草稿的时间不会早于1828 年9 月,很可能是在10 月间开始动笔”,“毫无疑问舒伯特将这些草稿带到了他的病榻上”⑪Robert Winter, "Paper Studies and the Future of Schubert Research", Schubert Studies: Problems of Style and Chronology, ed. Eva Badura-Skoda and Peter Branscombe, London and New York: Cambridge University Press, 1982, pp. 253-255.。这恰好印证了为何这部分草稿的笔迹相比其他部分显得更为潦草无力,因为这部交响曲的草稿是作曲家在逝世前的一个月里在病床上写下的。此外,舒伯特的好友爱德华·鲍恩菲尔德(Eduard von Bauernfeld)早就证实了这部交响曲的存在,在舒伯特逝世七个月之后,他在一篇文章中列出了作曲家不太为人所知的一些作品,其中有一条正是:“1828……最后的交响曲”⑫Otto Erich Deutsch, Schubert: a Documentary Biography, trans. By Eric Blom, New York: Da Capo Press, 1977, p. 895.。

《第十交响曲》的草稿包含三个乐章,共有7 张双开页谱纸,14 页乐谱,最后两页为空白页。第一乐章为D 大调的“庄严的快板”,可能是奏鸣曲式。在第1—2 页乐谱上,舒伯特原本已写出了一个相当完整的“呈示部”,但他似乎对这两页构思并不满意,用斜杠将部分乐谱划去。在第3页的第3—4 行谱的前面,他写下了“Anfang”(开头部分)一词,表示此处才是乐章的开头。但他并没有将整个部分重写,第3 页上写下的是第一主题、连接部和结束部,而第1 页上的第二主题(最后两行开始)被舒伯特保留了下来,该主题应该插入第3页第13—14 行的后面。从第4 页开始,舒伯特变换了速度标记和调性,并在这一页的顶部写下了Andante(行板),调性变成了♭b 小调。以这样一个速度缓慢的部分作为发展部的开头是很不寻常的,在第5—6行谱的倒数第二小节处,速度标记再次变换,从Andante 变成了Presto(急板)。这页乐谱后半部分的笔迹愈渐凌乱,并出现了不少涂改之处。布莱恩·纽博尔德(Brian Newbould)推测,这些D 大调的零碎片段可能是为尾声写下的材料。⑬Brain Newbould, Schubert and the Symphony: a New Perspective, London: Toccata Press, 1992, pp.263-264.第一乐章的草稿在这些片段处停笔,按照舒伯特早年创作钢琴奏鸣曲的习惯,他的确不太可能为奏鸣曲式的再现部打草稿,又或许他根本没有打算将此乐章写成奏鸣曲式。

第二乐章是b 小调的行板,写在第5—6 页上。第5 页的前两行是一些对位写作练习。舒伯特一直对自己的对位写作没有信心,在病重之时仍希望通过学习来提升自己。1828 年11 月4 日,也就是舒伯特去世前两周,他还前往音乐理论家西蒙·赛赫特(Simon Sechter)的家中上了一堂对位课。因此,乐谱前两行的对位写作或许是赛赫特留给舒伯特的作业,也可能是他自己做的一些预备练习。行板正式从第3—4 行开始,乐章包含无规则反复出现的四个主题,最后的尾声被划去。在草稿第10 页的最后四行谱上,也就是在第三乐章谐谑曲草稿的中间位置,舒伯特写下了一个#F 大调的主题。在主题前面,他特意标注了“Zum Andante”(写给行板的),显然,这个美轮美奂的主题是在“行板”草稿完成之后才在作曲家的脑海中涌现的。

第三乐章是D 大调的谐谑曲,写在第7—12 页上,乐章开头清晰地写有“Scherzo”的字样。尽管乐章标题为谐谑曲,但其拍号为拍,舒伯特用上声部的三连音音型对此风格进行了暗示。然而,在写下一小段开头之后(第1、2 行与第3、4 行的前6小节),舒伯特暂时搁置了创作,转而开始做各种对位试验,其中包括二声部、三声部的对位写作,第9 页的开头明显是一段四声部赋格写作练习。直到第11 页,舒伯特才重新拾起了谐谑曲,但这一次他没有再写下谐谑曲这个标题。从第11—12 页草稿来看,第三乐章可能是一个具有强烈对位风格的回旋曲,主题与插部多次交替进行,其中运用了赋格、卡农等多种对位手法。由此可见,舒伯特之前在第7—10 页上进行的对位试验都是为该谐谑曲乐章中的对位技法所做的准备。

三、《D 大调第十交响曲》草稿的“完成”

随着萦绕于这份草稿的迷雾被一层层拨开,许多人都意识到这部交响曲的艺术价值与重要意义,一些作曲家及学者试图补写《第十交响曲》。通过上文对草稿概况的考察不难发现,要将这部处于初级构思阶段的作品补写完整是一件相当有难度、有挑战性的工作。因为,补写不仅仅是为草稿上的钢琴缩谱进行配器那么简单,除此之外作曲家还留下了太多未知因素。首先,这些乐章的具体结构并不明确,从舒伯特晚期器乐作品的长度来看,这部交响曲的规模一定会比草稿上所呈现的更为宏大,很难揣测如果舒伯特没有这么早离开人世,他会对这些乐章的结构做出怎样的调整与扩充。其次,舒伯特的主题、和声、对位及配器手法都极为丰富多变,从他当时的作曲技术和创造力来看,草稿上的所有材料都有可能被进行深层次的继续加工。最后,草稿仅包含三个乐章,尽管第三乐章谐谑曲被认为具有终曲的性质,但舒伯特是否会续写一个终曲乐章,我们也不得而知。

事实上,如引言所述,后人在面对任何一位作曲家的未完成作品草稿时,都会遇到这些难题,应如何对待作曲家留下的遗珍,成了我们要抉择的问题。舒伯特《D 大调第十交响曲》的三个配器版本就代表了后人对待作曲家遗珍的三种不同选择。⑭目前舒伯特《第十交响曲》的配器版本至少有五个,除本文论及的三个版本之外,比利时指挥家皮埃尔·巴塞洛梅(Pierre Bartholomee)因对纽博尔德版不满,于1984 年在其版本基础上进行了重新配器,他将D 708a的谐谑曲乐章草稿补写成D 936a 的第三乐章(D 936a 的谐谑曲作为末乐章)。瑞士作曲家罗兰·莫泽(Roland Moser)于1982 年也补写过该交响曲草稿。

德国指挥家兼学者彼得·圭尔克(Peter Gülke)于1977—1978 年补写了舒伯特《第十交响曲》草稿,并亲自指挥德累斯顿国家管弦乐团录制了唱片。他是最早尝试为舒伯特《第十交响曲》和其他两部早期未完成交响曲(D 615 和D 708a)进行配器的人,并于1982 年出版了三部交响曲的配器总谱及草稿译谱《弗朗茨·舒伯特:三首交响曲片 段》⑮Franz Schubert: Drei Sinfonie-Fragmente(D 615, D 708 A, D 936 A). Mit Beiheft: Umschrift der Fragment-Skizzen. Partitur und Kmmentar von Peter Gülke, Leipzig: Edition Peters, 1982. 圭尔克的“交响曲片段”没有受到大众的广泛关注,其版本更像是一次学术探讨与实验,“在接下来的几年里,该版本的盗版磁带如野火般在19 世纪音乐学术圈内迅速传播”。参见注⑦, p. 101.。总体而言,圭尔克的补写几乎完全忠于舒伯特的草稿,没有为了使结构合理而添加连接或重组主题材料,他严格按照草稿上的内容顺序进行了配器。从音响效果来看,圭尔克的配器版本充满浓郁的浪漫主义色彩,拥有细腻的表情及丰富的音色。就结构而言,这些乐章听起来不那么完整,尤其是第一乐章的结尾,在我们期待再现的时候戛然而止。然而,这种片段式的结构恰恰带给听众另一种奇妙的感受,这似乎是舒伯特生命状态的折射!

相比之下,英国音乐学家布莱恩·纽博尔德于1980 年补写的舒伯特《第十交响曲》版本更追求完整性。由于舒伯特的三个乐章草稿都没有呈现出十分绝对的结构形态,纽博尔德根据经验为每个乐章设定了一种曲式结构:第一、二乐章为奏鸣曲式,第三乐章为回旋曲式。为了使结构完整且合理,他添加了一些自己的“创作”。其版本问世后出现了两个由英国交响乐团演奏的录音版本:内维尔·马里纳爵士指挥圣马丁学院乐团(1984)和查尔斯·马克拉斯爵士指挥苏格兰室内管弦乐团(1997)。其配器总谱《舒伯特〈D 大调第十交响曲〉:由布莱恩·纽博尔德完成》于1995 年出版。⑯Franz Schubert: Symphony No. 10 in D Major D. 936A: Realisation by Brian Newbould,Faber Music Ltd, 1995. 显然纽博尔德知道完整的交响曲比片段更容易被人们所接受。但这个“完成版”在问世后近40 年的时间里,除了上文提到的两个录音版本,再没有被世界名团演 奏过。

1988—1990 年间,意大利著名作曲家卢西亚诺·贝里奥以舒伯特《第十交响曲》的三个乐章草稿为基础,创作了一部管弦乐作品《渲染》。贝里奥的这部作品并不能算作严格意义上的补写,其目的不在于完成舒伯特的未竟之作,而在于利用草稿中的音乐材料来“渲染”自己的“梦境”。这位先锋派作曲家几乎完全保留了草稿上的内容,但他并没有用“古典”的方式将这些片段粘连起来,而是在舒伯特的片段之间插入自己的音乐语汇,由此形成了一种风格上的“拼贴”感。用他自己的话来说,中间的连接部分“时常是别具一格、不断变化的,一直是‘弱奏’的且遥远缥缈,其中也掺杂着对舒伯特晚期音乐的回忆”⑰Luciano Berio, "Rendering"(author's note), http://www.lucianoberio.org/node/1448?1304392085=1.。 贝里奥甚至将舒伯特在第二乐章草稿最上方处写下的对位练习作为该慢乐章的引子,并将第二、三乐章用自己的材料连接为一体。当然,他的“舒伯特部分”同样充满精妙、梦幻般的和声色彩与声部流动,彰显了其扎实的古典音乐创作功底。

然而令人意外的是,贝里奥在《渲染》的“作曲家注释”中,对音乐学家试图“完成”《第十交响曲》的做法毫不客气地进行了抨击:

我从来不会被那些迂腐的学术行为吸引,有时它们会误导音乐学家们来假装自己是舒伯特(或者贝多芬),“像舒伯特本人那样去完成这首交响乐”。这是一种怪异的模仿,和绘画修复工作一样,有时会造成无法挽回的破坏,就像罗马法内西纳的拉斐尔壁画。我在处理舒伯特的草稿时给自己设定了目标:要遵循那些现代修复准则,旨在恢复原来的色彩,但我并不试图去掩盖由于时间的流逝而造成的损坏,这些损坏常常不可避免地在构图中留下空白处(例如阿西西的乔托壁画)。⑱同注⑰。

贝里奥在此将补写作曲家的未完成草稿与修复绘画进行了类比,他认为后人要做的只是修复草稿中存在的部分,而不应该试图用“伪装的”舒伯特语言来填补草稿中的空白,他自己运用蒙太奇手法在这些空白处插入的“遥远缥缈”的“现代”段落恰恰是在提醒我们,这是岁月留下的痕迹。

以修复绘画的原则来补写舒伯特的草稿,这是一种非常有趣的视角,但有几个问题值得我们进一步思索:第一,补写音乐作品的未完成草稿与修复受损的绘画作品的起点并不相同,音乐作品的草稿本身就不完整,从结构到细节都留下了很多未知因素,受损绘画是在作品完成后因遭到破坏而呈现出不完整状态;第二,补写草稿和修复绘画的手段有些相似性,都需要以可靠的史料为依据,运用严谨考察、合理推断、适度想象等;第三,补写草稿和修复绘画的最终目标是一致的,为的是使艺术品变得相对完整;第四,“原真性”(authenticity)在绘画、文物、建筑修复工作中已成为一条公认的基本原则,在音乐界,这一概念在表演领域被谈论得最多,但涉及补写未完成草稿时,却几乎无人敢公开宣称其完成版本的原真性。

第四点在很大程度是由第一点造成的,由于草稿从未被完成,就连作曲家本人都不知道作品最后会是什么样的,所谓的原真性就变成了一座空中楼阁。从圭尔克的“片段”(Fragments),到贝里奥的“渲染”(Rendering),再到纽博尔德的“完成”(Realization),从补写形式来看,最接近原真性精神的恰恰是贝里奥。圭尔克直接忽略了草稿中可能存在的空白,纽博尔德试图模仿舒伯特的语言来填补某些空白,只有贝里奥用诗意的方式将草稿上的内容与空白(即他本人的“遥远缥缈”的段落)如实呈现出来。但如果要探讨这些补写版本的风格原真性,问题就变得更为复杂了。所幸,舒伯特的草稿本身没有像壁画那样遭到永久性的破坏,同时他在生命最后阶段留下了大量其他作品,这些都将成为我们评判的依据。

四、《D 大调第十交响曲》草稿中的晚期风格:以第二乐章为例

对于舒伯特《第十交响曲》的草稿所透露出的音乐风格,后人似乎达成了某些共识,尤其是第二乐章,让很多人都不约而同地联想到了马勒。温如柏早在20 世纪70 年代首次接触到第二乐章的草稿时就提道:“这个超凡卓绝的慢乐章(又在b 小调上!)不可思议地预示了马勒”⑲Robert Winter, "Schubert", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd., ed. by Stanley Sadie, London: Macmillan, 2001, vol. 22, p. 689.,“单看这个慢乐章,它拥有马勒般的行进感,为舒伯特的作曲生涯提供了一条非凡的音乐墓志铭”⑳同注⑪, p. 255.。贝里奥在创作《渲染》时感叹:“第二乐章行板的表现氛围让人惊叹:它似乎充满了马勒般的精神”[21]同注⑰。。纽博尔德也指出:“慢乐章预示了马勒《亡儿之歌》的悲戚和布鲁克纳独特的风格氛围与手法”[22]同注⑬。。他们在第二乐章中感受到的“马勒般的”音乐品格恰恰反映出了舒伯特“晚期风格”的某些重要特征,其中既关乎于细微的音乐语汇,也关系到宏观的结构思维。笔者曾提出,舒伯特的创作风格在其临终前发生了鲜明的变化,他在生命最后20 个月中(即从贝多芬逝世到他病逝)创作的一百多首作品,尤其集中体现出一股强烈的反古典主义倾向。这种新风格试图消解维也纳古典乐派作品中的二元对立性、戏剧性、斗争性与目的性,追求的是细腻、微妙、抒情、个人化的音响色彩及情感表达,从其音乐语言到结构思维都直接预示了浪漫主义盛期,甚至是浪漫晚期的音乐风格。[23]参见瞿枫《舒伯特“晚期风格”研究:1827—1828》,上海音乐学院2015 年博士学位论文。

(一)慢乐章草稿上的四个主题

行板乐章是《第十交响曲》三个乐章中结构相对较为完整的一个。舒伯特为该乐章写下了四个不同的主题,它们以不规律的次序在草稿上反复出现,其中前三个主题均在乐章中出现两次以上,唯独主题4,即被舒伯特事后写在谐谑曲草稿页上的#F大调主题在草稿中只出现了一次。

慢乐章的开头是一个4 小节的引子。上文已提到,这一页草稿的第1、2 行是舒伯特做的一些对位练习(见封三下,图1),慢乐章的引子被写在两行对位练习的后面,上方还标注着pizz,即pizzcato ,表示要用低音弦乐器拨奏。这个由舒伯特事后添加的引子,伴随着主题1(或其变体)在草稿上先后出现了四次,起到串联整个乐章的作用。在结构功能方面,它与舒伯特最后一首钢琴奏鸣曲《♭B 大调奏鸣曲》(D 960)第一乐章中的低音颤音有着异曲同工之妙。

主题1(见封三下,图2)在不甚寻常的“黑色调”b 小调上(不禁让人想起舒伯特的《b 小调第八交响曲》“未完成”),由两条平等的对位旋律交织构成,其中多次出现的复附点节奏尤为引人注目。高度对位的手法和大量跨小节的连音线使得主题1 的句法结构也异于传统,令人很难细分其乐句。主题1 在草稿上完整地呈现了两次,它还以两种变化形式出现。在主题1’中,舒伯特将主题1 的低声部旋律移到了上方声部,使之变成了主旋律,下方声部则是简单的低音进行(见封三下,图1 第8、9 行第14 小节开始)。不过,舒伯特随后似乎对这个过于简单的低声部不是很满意,在本页草稿最后一行,他为主题1’的下方声部重新写了一条对位旋律,并注明该声部由第二小提琴组(Secondo)演奏,用于替换原先的低音进行(请注意封三下,图1 第9 行第14 小节和第16 行开头处的两个铅笔标记“Ø”,表示用第16 行的对位旋律替换第9 行的低声部)。在主题1”中,舒伯特直接将主题1 两个旋律声部的位置做了上下互换。

纽博尔德认为该乐章“预示了马勒《亡儿之歌》的悲戚”,在他和贝里奥的版本中,主题1 的两条对位旋律由双簧管和巴松管分别奏出。在《亡儿之歌》第一首歌曲“光辉的太阳正在升起”高度对位化的开头部分,双簧管和巴松管的音色恰好也承担了极为重要的作用。圭尔克版将两条旋律全都交由弦乐组来演奏,呈现出不同的音响效果。笔者认为,相比之下木管音色更能表现孤独、忧伤的气质,不过内维尔·马里纳爵士指挥的纽博尔德版演奏速度过快(♪≈82,偏快的中板),使乐章开头孤寂而萧瑟的意境大打折扣。

谱例1 《D 大调第十交响曲》第二乐章低音拨奏与主题1(封三下,图2 译谱)

主题2(见封三下,图3)是一个庄严神 圣、悠长深远的主题,具有明显的“众赞歌 风格”[24]“众赞歌风格”原指朴素而纯净的宗教合唱形式,其各声部纵向呈和声形式排列,并按基本相同的节奏同步移动。。它沿用了主题1 中的复附点节奏,前句(5 小节)为D 大调,后句(5 小节)为B 大调。舒伯特在前句开始处标有“Corni”(表示圆号,舒伯特在此处使用的是D 调的圆号,因此草稿上前5 小节的旋律声部的实际音高应该升高大二度),在后句开头处标上了“Or.”(Orchestra 的缩写,表示用全乐队演奏),由此这两个平行乐句制造出了音色上的对比。从主题1 荒凉的小调对位旋律,到主题2 壮丽的大调众赞歌织体,舒伯特在草稿上没有写出任何连接材料,用主题1 结尾的一个B 音完成了从b 小调到D 大调的转调。他是否在打草稿时刻意省略了连接部分,留待以后补充?笔者认为这种可能性很小,因为这恰恰体现了舒伯特晚期创作的典型转调手法,如果考察一下他的《第八交响曲》《第九交响曲》《♭B大调钢琴奏鸣曲》等器乐作品的第一乐章,我们会发现这些乐章的连接部都只有短短数小节,舒伯特在晚期往往仅需要一个共同和弦,甚至一个音就能完成快速转调。

三个配器版本都遵循了草稿上的配器和力度标记,其中圭尔克版的效果尤为出色,在前句的第5 小节处,其余声部退去,只剩下前一小节延留的由圆号吹奏的单音#F,此处的留白将宁静而致远的意境发挥到了极致。

谱例2 《D 大调第十交响曲》第二乐章主题2(封三下,图3 译谱)

主题3(见封三下,图4)是一个缥缈而梦幻的主题,和主题1 一样,这个长达14 小节的主题也无法被划分成规整的乐句单位。其中两个16 分音符的短句分别在高低声部构成呼应,别有意趣。此处草稿上的16 分音符有些拥挤潦草,难以辨别,三个配器版在音高上产生了一些分歧。纽博尔德选择了两个简单的音阶式上行:#D—E—#F—#G—A—(B) 与#A—B—#C—#D—(E),并安排小提琴和大提琴来分别演奏这两个相呼应的短句。圭尔克的旋律线条要复杂一些,他选择了更偏向半音化的音高走向:#D—E—#F—G—A—#G—(B)与#A—B—#C—D—#C—(E)。与此同时,他安排单簧管来演奏第二个上行短句,与小提琴奏出的第一个短句构成了音色上的对比,从而使后句的回应更为引人注目。贝里奥的主题3 在草稿的基础上进行了一些自由发挥,他添加了多个16 分音符短句,营造出一种回声效果。

在三个版本中,像这样的音高细节差异还有很多。圭尔克很可能明确意识到了舒伯特晚期旋律写作中的半音化倾向(如《冬之旅》及《天鹅之歌》中的多首歌曲),他在处理音符密集而难以分辨的部分,往往会选择半音化的、略不协和的旋律线条。草稿上的多处细节也的确印证了舒伯特的半音化风格(如封三下,图1 最后一行谱)。

谱例3 《D 大调第十交响曲》第二乐章主题3(封三下,图4 译谱)

前文已提到,舒伯特最初只为第二乐章草稿写下了三个主题,主题4 是他在完成第二乐章草稿之后所迸发的灵感,因而被写在草稿第10 页的最后4 行。他在草稿中画上了类似“#”的符号,以呼应第5 页12、13 行第3 小节处相同的符号,表明主题4 应该被插入于此处。不难发现,主题4之前的5 小节在第二乐章的草稿中已经出现过,即图1 中的第12—13 行的第3—7小节(主题1’的材料),因此,主题4 应该接在主题1’之后。主题4(见封三下,图5)的旋律线条连绵悠长,我们同样无法对其作进一步的乐句划分。从草稿中可以看到,除了令人动容的旋律之外,舒伯特仅写下了低音线条及开头六小节的中声部和弦,没有注明任何乐器标记。或许他并没有完成这个主题的伴奏织体,亦有可能是他希望用稀疏的织体来表现一种特殊的意境。三个配器版对该主题有着不同的理解,最终的音响效果也各有千秋。

贝里奥的配器色彩最为丰富,他让主旋律在单簧管、双簧管、长笛和弦乐之间交替。此外,他还添加了一条引人注目的16 分音符对位旋律,这条旋律来自舒伯特为主题1’下方声部重新写的对位旋律,但它的流动性在一定程度上掩盖了舒伯特动人的主题。随着音乐的进行,主旋律渐渐变得若隐若现,贝里奥进入了他遥远缥缈的梦境之中。纽博尔德的配器较为中规中矩,他将主旋律全部交由第一小提琴演奏,并添加了中声部作为装饰填充,即由第二小提琴和中提琴声部演奏的16 分音符,中声部基本为不断反复的三度或四度音型。在规则的中声部的推动和衬托下,主题变得更具律动性,让人想起舒伯特早、中期作品的质朴美感。圭尔克的主题4 的织体最为稀疏,他没有缀添任何新的织体,只是根据舒伯特留下的低音,为没有配置和声的小节添加了和弦。正因如此,该版本显得更为静谧、节制,尤其是由单簧管独奏出的最后一个乐句,在弦乐组极弱奏的烘托之下,将我们带入了幽静的氛围中。其和声语汇也不乏精妙之处,例如,在谱例4 第13—14 小节,圭尔克仅仅在这两小节的中声部配上■F—#F 的半音进行,构成了从#D 大三和弦到#D 小三和弦的转换,这简单的一笔便使音乐色彩从明亮瞬息转为暗淡。大小调式/和弦的快速转换,同样是舒伯特晚期的标志性手法 之一。

谱例4 《D 大调第十交响曲》第二乐章主题4(封三下,图5 译谱)

(二)慢乐章的结构问题

1.纽博尔德的“奏鸣曲式”

第二乐章草稿中的许多细节都印证了舒伯特晚期风格的特征:非规整的乐句结构、旋律的半音化倾向、高度对位的手法、快速的转调技巧、稀疏的音乐织体等,当然,这些细微的音乐语汇及技法终将影响到作品的宏观结构思维。四个主题在草稿上的无序排列并不指向任何一种明确的曲式结构,纽博尔德也承认“在任何一个乐章中,作曲家的结构意向都不完全明朗”[25]同注⑬, p. 258.。但在笔者考察的三个配器版本中,纽博尔德版是唯一一个将该乐章“改造”成奏鸣曲式的版本。作为音乐学家,他在多篇文论中谈及该草稿,笔者试图从他的文字中找出其改造该乐章结构的依据和理由。

纽博尔德最早有关该交响曲草稿的文字是1980 年他自行印刷的手抄总谱的前言(1995 年正式出版)。他在前言中声称:“该完成版是试图按照舒伯特可能的意图来完成的”。在论及行板乐章结构时,他推测了作曲家的“意图”:“#F 大调上的那个令人难以忘怀的旋律在‘第二主题组’的末尾出现,这仿佛是个‘奏鸣曲式’的呈示部(否则就是一个单主题奏鸣曲式)”,“在添加了这个主题后,舒伯特不可能让这么珍贵的旋律只出现一次。他划掉尾声,打算让这个#F 大调旋律再次出现,这时他将其放在主调上,作为迟来的再现在新的尾声中 出现。”[26]同注⑯。

在纽博尔德1985 年的文章《舒伯特的最后一首交响曲》中,有关该曲第二乐章的文字与总谱前言的内容几乎一模一样,但他略改动了上述文字,原先推测的口吻在此变得坚决肯定了:“#F 大调上的那个令人难以忘怀的旋律在奏鸣曲式‘第二主题组’的末尾处出现,而且在乐章中没有 再现。”[27]Brain Newbould, "Schubert's Last Symphony", The Musical Times, May, 1985, p. 275.

在1992 年的专著《舒伯特与交响曲:一种新视角》的第15 章“超越前景:第十交响曲”中,纽博尔德的措辞再次发生了微妙的变化。在有关第二乐章的近三页文字中,他完全没有提及“奏鸣曲式”一词,但使用了大量与奏鸣曲式相关的术语进行暗示:“当舒伯特将原先的‘次中声部’对位旋律作为第二主题引入时,属调出现了……展开部很短小……接下来是舒伯特修改得最为彻底的一个再现部……”“他发现再现部的最后阶段已经非常完美,没有余地让这个新的主题再现。但它可以被放到尾声中去。于是他划掉尾声部分……他应该会重新起草尾声,让新主题在B 大调上再现”。[28]同注⑬, pp. 266-268.

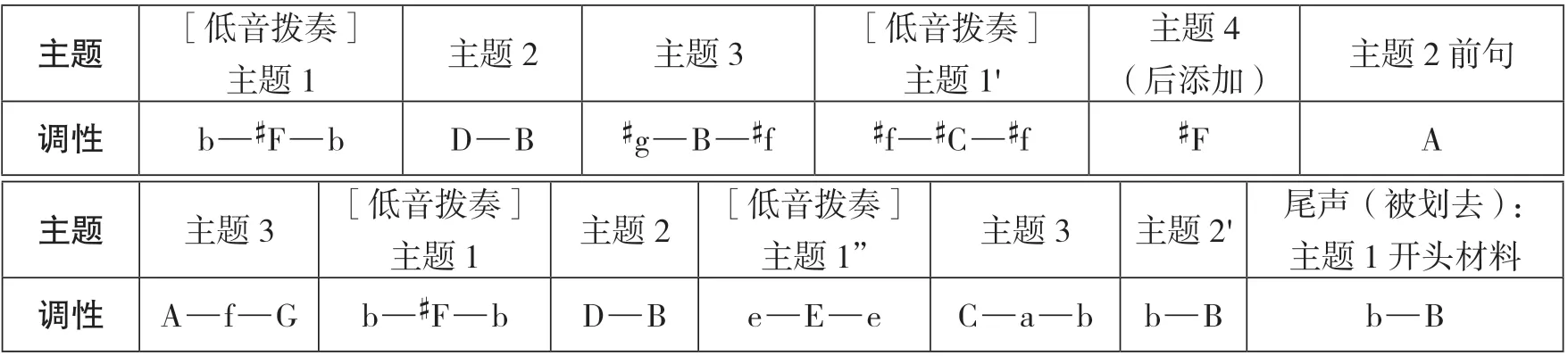

可以看出,那个后添加的主题4 成为纽博尔德将该慢乐章“改造”成奏鸣曲式的关键,该主题在属调#F 大调上,具有如歌的抒情特质,确是作为副部主题的最佳选择。纽博尔德十分喜爱该主题,称之为“舒伯特最崇高的创造之一”,他非常希望这个主题能够再现,以此来满足他自己和听众们的心理期待。他也坚信舒伯特划去尾声,就是为了实现这一点。他在补写时的确让主题4 出现了两次,他将其再现插入到被划掉的尾声之前,并使之解决到B 大调上(笔者借助纽博尔德的文字整理出了其版本的结构图示,见表1、2)。尽管在三个不同时期的文字论述中,纽博尔德的措辞有些摇摆不定,但他对慢乐章为奏鸣曲式的信念十分坚定。结合其文字和舒伯特草稿本身,笔者有几点疑问。

(1)舒伯特在添加主题4 之前,是否就有意向要将该乐章写成一个奏鸣曲式结构?

从上文可看出,纽博尔德对此的解释是:在主题4 被添加之前,乐章原本是一个单主题奏鸣曲式,后添加的主题4 使这个乐章从单主题奏鸣曲式变成了常规的奏鸣曲式。他的意思是,主调b 小调上的主题1 是主部主题,属调#f 小调上的主题1’是副部主题,主部、副部共用一个材料,就构成了单主题奏鸣曲式。然而,奏鸣曲式的要义在于,呈示部中的调性矛盾经过确立、发展,最后在再现部中得以解决。我们会发现,在乐章后半部分中,纽博尔德所谓的“副部主题”的调性并没有获得解决,主题1”来到了下属调E 调上。因此,单主题奏鸣曲式这一说法站不住脚。或许纽博尔德也意识到了这个问题,因此在总谱前言之后的文章中,他再也没有提起过单主题奏鸣曲式。

(2)舒伯特在添加了主题4 之后,该乐章是否就顺理成章地变成了一个奏鸣曲式?

按纽博尔德的说法,在添加主题4 后,主题1 是主部主题,主题4 是副部主题,舒伯特划去尾声,为的是将主题4 的再现写进新的尾声中。然而,即便纽博尔德按这样的推测改造后的奏鸣曲式还是存在很多问题:第一,呈示部中的四个主题被并置在一起,因此没有连接部和结束部;第二,主题2 的前句和主题3 长度过短,一共只有20 小节,根本没有显露出任何发展趋势,作为发展部实在牵强;第三,纽博尔德声称再现部已经很完美,主题4 将在新的尾声中再现,但在完成版中,他却自相矛盾地将主题4 的再现置于被舒伯特删掉的尾声之前。如此一来,主题4 的再现到底是属于再现部还是尾声就变得模棱两可了。纽博尔德或许会将所有问题都归结为“这个乐章非常新颖且具有前瞻性”[29]同注⑬, p. 268.,这就引出了笔者的第三个疑问。

(3)既然这个乐章的结构新颖,那么为何它非得是一个奏鸣曲式?

从舒伯特大量的晚期器乐创作来看,他正在逐渐挣脱古典传统范式,创造自己独有的结构方式。在这个时期,并置结构越来越占据了重要地位,尤其是他晚期作品中的慢乐章,没有一个是用奏鸣曲式写成的,例如《c 小调钢琴奏鸣曲》(D 958)的慢乐章为“ABABA”结构,《♭E 大调钢琴三重奏》(D 929)的慢乐章为复二部结构,《A 大调钢琴奏鸣曲》(D 959)、《♭B大调钢琴奏鸣曲》(D 960)和《♭B 大调钢琴三重奏》(D 898)的慢乐章均为复三部结构。该慢乐章的结构已经“新颖”到了脱离奏鸣曲式最基本特征的程度,再加上主题4 在主调上的再现也只是纽博尔德一厢情愿的猜想,因此,笔者认为对舒伯特《第十交响曲》第二乐章的结构解读应该跳出奏鸣曲式。

表1 第二乐章草稿上的主题顺序

2.另一种结构可能性:自由曲式

历史上,人们对舒伯特器乐作品的评价并不高,其结构常常被认为过于冗长、松散、随意,这样的评价直到20 世纪才被慢慢纠正,学者们开始意识到不能以贝多芬的标准来衡量舒伯特的器乐音乐。西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)在1928年的文章《舒伯特》中提出了舒伯特音乐中的“抒情性结构”(lyrical structure)概念,他认为“主观与客观构成了舒伯特的风景(landscape),它们以一种新的方式构建起了抒情性”[30]Theodor Adorno, "Schubert", 19th-Century Music,Summer, 2005, pp. 3-14.。查尔斯·罗森(Charles Rosen)在《古典风格》中也指出,“舒伯特是以晚期的、组织松散的后古典风格在写作,其中旋律的流动比戏剧结构具有更本质的重要性”[31]参见〔美〕查尔斯·罗森著,杨燕迪译《古典风格》,华东师范大学出版社2014 年版,第594 页。。司各特·伯纳姆(Scott Burnham)对舒伯特器乐音乐结构的评价尤其具有启示性,他在探讨《C 大调弦乐五重奏》的慢乐章时指出:“这种乐句的平行结构是并列性的(paratactic),而非从属性的(hypotactic)——强调的是递增叠加性,而非等级层次性。”[32]Scott Burnham, "The 'Heavenly Length' of Schubert's Music", Ideas,1999, http://nationalhumanitiescenter.org/ideasv61/burnham.htm.这正道出了舒伯特与贝多芬的音乐结构的最大不同之处。中国学者麦淑贤在此基础上进一步发展了平行结构概念,将舒伯特的音乐与诗歌文体联系在一起。她以马致远的《天净沙·秋思》为例,对诗歌的平行结构做了解释:这首诗几乎都是由名词组成,诗中的一系列并置意象“没有叙事性或论证目的,而是汇聚成了一幅主观的风景,或者说是中文诗歌里的‘意境’”,“句法的主从关系被刻意淡化:在没有预期的助词、副词或连词的情况下,主题一个接一个地被列出来……依靠押韵、格律和比喻来制造各主题间的相互关联。”[33]参见麦淑贤“舒伯特奏鸣曲式中的诗学传统与音乐传统:以《C 小调四重奏断章》D 703 为例”,http://musicology.cn/lectures/lectures_8767.html

事实上,麦淑贤观察到的辞格现象,在中国诗歌修辞学中被称为“列锦”,这是一种“有意摒弃动词与助词等,以两个或两个以上的名词或以名词性短语叠加联合在一起,用以叙事、写景、抒情的修辞手法”。马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,柳永的“杨柳岸,晓风残月”都属于典型的列锦修辞格。列锦是诗歌发展中冗余成分逐步减少的结果,“由于表达者在语言文字上没有明确限死各组成成分之间的关系,这就给接受者在解读文本时以更大、更多的自由想象或联想的空间,从而获得更大、更多的文本解读的快慰与审美情趣。”[34]吴礼权《晚唐时代“列锦”辞格的发展演进状况考察》,《平顶山学院学报》2012 年第1 期,第114 页。

在舒伯特的晚期作品中,平行、并列成为其最重要的结构思维方式。《第十交响曲》第二乐章草稿中的那些完整、封闭的独立主题,如同诗歌中的并列意象一样,在没有过渡连接的情况下被直接并置在一起。这种各部分自由排列的多段落结构(排序不属于某一种定型、规范化的结构)被称为自由曲式(open form)。笔者认为,从草稿来看,第二乐章从段落的排列到调性的逻辑,都呈现出一种朝着“无序自由曲式”方向发展的趋势。

这种曲式与诗歌的列锦修辞格最大的相似之处就在于:摒弃冗余成分,通过客观景物的罗列来传达内在情感。在舒伯特多部晚期作品的第二乐章中,奏鸣曲式中的连接部、结束部和发展部等部分都被舍去,转调的过程和目标导向都被省略,主题与调性以“块状”形式被并置列出。自由曲式结构在古典维也纳乐派作曲家的作品中非常罕见,它恰恰打破了古典奏鸣曲式所强调的二元对立、有机统一与“目的论”(teleology),呈现出一种多元、抒情、隐晦的美学意味。作品的结构思维在很大程度上也影响着音乐意境的表达,舒伯特的四个主题涵盖了孤寂萧瑟、庄严神圣、梦幻缥缈和抒情动人这四种不同的“风景”,当它们被并置在一起时,就产生了如同列锦修辞格一般的“以景代情”的特殊审美意趣。尽管舒伯特之后的浪漫主义作曲家无人知晓这份交响曲草稿的存在,但这种结构形式在肖邦、李斯特、马勒、布鲁克纳等人的器乐作品中都有所体现,它预示了浪漫主义器乐音乐结构的一种走向,也难怪乎这么多音乐家在第二乐章中听出了马勒气质。

贝里奥在补写《第十交响曲》时指出:“草稿相当复杂,也十分动人。舒伯特正在踏上一条背离贝多芬影响的新道路,这些草稿恰恰提供了更进一步的证据。”[35]同注⑰。的确,这很可能是舒伯特在交响曲创作的技法层面及精神层面走得最远的一次。在笔者看来,纽博尔德的完成版将舒伯特原本十分独特、前卫的曲式结构变为一种极为保守、传统的形式,这种保守思维也渗入该补写版本的细节语汇之中。尽管该完成版本依然有其动人之处,但不得不说,这样的补写使舒伯特的最后一部交响曲失去了其应有的“晚期风格”特征,也在一定程度上降低了原作的艺术品格。

五、余论:草稿研究意义再思考

上文对舒伯特的《第十交响曲》进行了草稿文本样态、音乐内涵的考察与辨析,探讨了音乐主题形态与风格特征,以及后人管弦乐配器版本的得失。事实上,这些内容已涉及引言所提出的两个关于草稿研究的争议性问题。为了明确草稿研究在音乐史研究及作品研究中的意义,我们需要厘清几个问题。

首先,草稿并非对于所有音乐作品的研究来说都是必不可少的。在音乐史上,绝大多作曲家都没有保存草稿的习惯,大部分音乐作品也就没有相应的草稿可供研究。尤其到了20 世纪末,Finale、Sibelius等制谱软件的出现,使当代作曲家的创作实践发生了巨大变化,随着数字化乐谱的逐渐普及,作曲家亲笔手稿(包括草稿)可能会变得越来越少。

其次,对于那些有草稿保留下来的作品,草稿研究可以成为综合性批评研究的重要组成部分。尽管分析作品定稿不能过多依赖于草稿,但它有时能帮助研究者更准确地理解作品和作曲家意图。例如,贝多芬《#c 小调弦乐四重奏》(Op. 131)的终曲第七乐章结束在#C 大调主和弦上,但由于尾声的主要和声为#f 小三和弦,最后的主和弦听起来很不稳定,更像#f 小调的属和弦。通过研究草稿,温如柏发现贝多芬在尾声之后还写下了一个稳定的♭D/#C 大调主题作为结尾,但最终放弃此想法,把主题用到了《F 大调弦乐四重奏》(Op. 135)的第三乐章中。[36]Robert Winter, Compositional Origins of Beethoven's Opus 131,UMI Research Press, 1982, pp. 206-208.贝多芬决定以一种悬而未决的开放姿态来结束这部作品(Op. 131),这是十分大胆且富有深意的举措。正因草稿所揭示出的作曲家在创作中的挣扎与取舍,我们对贝多芬晚期这部最伟大、最悲伤的弦乐四重奏有了更为深刻的理解。

最后,对于那些只留下草稿却没有被完成的作品,当后人试图将其补写完整时,草稿研究的意义就显得尤为重要了。草稿作为一种开放的特殊音乐存在状态,不仅为后人提供了补写的基础,也为学者探索作曲家最后的风格走向提供了依据。例如,在本文中,笔者结合对舒伯特《第十交响曲》草稿的研究,以及对作曲家整体晚期风格的考察,就第二乐章草稿提出了与学者纽博尔德不同的见解。尽管可能有人会为纽博尔德辩护:如何解读并完成作曲家留下的草稿是补写者的权利与自由,纽博尔德将第二乐章“改造”成奏鸣曲式,是他对草稿的一种推测与想象。但笔者认为,既然这个完成版要冠以“舒伯特《第十交响曲》”的名称,它必须符合舒伯特晚期风格的音乐语汇和结构思维,否则就会像贝里奥说的那样变成“一种怪异的模仿”。

笔者在此希望对舒伯特的《第十交响曲》草稿提出一种“更好”的解释,同时也相信,只有经过不断的探讨、争鸣与反思,我们对学术问题的理解才会变得更为透彻、深刻。正如克尔曼所言:“我冷静地将草稿研究视为音乐学的一个分支,研究者们在此不断面临的问题不仅有关‘对与错’,也有关于‘好与坏’、‘好与更好’。”[37]同注⑥, p. 180.