多模态外交隐喻框架下中国国家形象建构与传播研究

——以大型政论纪录片《大国外交》为例

赵玉倩

(郑州大学 中国外交话语研究院 / 外国语与国际关系学院, 河南 郑州 450001)

1.0 引言

进入21世纪以来,随着中国国际地位和综合实力不断提升,一些有意抹黑中国形象的不实论调引发了学界对提升中国国际话语权和大国形象的深刻思考。国家形象的塑造与传播正成为国家间在国际政治经济竞争中最为重要的博弈策略(范红,2013:141)。程曼丽(2007:5)认为,国家形象是内容与形式的统一体,内容是核心,是基础,它决定了形式,并通过形式表现出来。政论纪录片中图像、声音和文字的多模态呈现复经转喻与隐喻的话语表达,能够有效地塑造与传递出正向的国家形象,同时带给观众丰富的感官体验(刘煜、张红军,2018:122)。潘艳艳、张辉(2013)对《中国国家形象片·角度篇》中的多模态隐转喻进行了解读,探讨了该片在塑造中国形象和中国精神方面的优缺点,并提出了中肯的建议。目前学界对“外交”这一特殊领域中的多模态隐喻关注尚少,也鲜有学者对媒体在讲述中国故事、外交故事中如何恰当运用多模态隐喻等问题进行专门探讨。

2017年,由中共中央宣传部、新华通讯社、中央电视台联合制作的大型政论纪录片《大国外交》是对中国特色大国外交理论与实践创新的高度浓缩,涉及大量多模态外交隐喻经典案例。本文试从中截取9幅连续画面,形成一条系统、完整的隐喻链,采用国际关系学、符号学、翻译学、传播学等相关知识对这些画面中的外交寓意进行解读;通过对多模态外交隐喻的特征和功能等方面的分析,认为其作为一种视觉修辞符号和符际翻译手段,如何恰当运用将对“大国外交”等抽象概念的传播以及国际话语权的提升产生重要推动作用。

2.0 多模态隐喻与多模态外交隐喻

2.1 多模态隐喻的学术争鸣

Forceville(2009)认为,隐喻不仅能够通过语言实现,还能够通过如图像、音乐、声音和姿势等其他交流方式实现。该观点与Kövecses(2002:57-65)认为的“隐喻不仅能够通过讲话的方式呈现,还能够通过现实存在的非语言符号进行表达”的观点不谋而合。Forceville(2009:24)认为“多模态隐喻”指“源域和目标域完全或主要通过不同的模态呈现”。然而,不少学者对此提出了争议,如 El Refaie(2009:180-181)认为多模态隐喻应是源域和目标域部分以不同模态呈现。目前,学界普遍认同多模态隐喻是由两种或两种以上模态共同参与,动态交互建构意义的隐喻。

关于多模态隐喻的功能,Forceville(2009:20)发现,相对于那些不易感知的,那些能够被看到、听到、感觉到、品尝到和嗅到的更易被理解。“多模态隐喻能够更直观、具体、生动地把源域与目标域连接起来,更容易被体悟”“多种模态的合成和叠加,形成如同音乐般的交响与对位,给接受者带来强烈的吸引力和感染力”(赵秀凤、苏会艳,2010:19)。 El Refaie(2009:177)则认为,视觉图像所呈现出来的人或事比文字更具体,图像能够唤起观者深刻且难以言说的情感反应,而这种反应有时是无意识的。也就是说,多模态隐喻能够潜移默化地影响人们的思维和认知方式,是识解信息的有效渠道。此外,多模态隐喻具有社会交互性,能够以隐性和潜在的方式塑造和识解政治和社会话题,这进一步揭示了隐喻所具有的意识形态性。

2.2 多模态外交隐喻的识别

多模态外交隐喻是指以外交行为、理念、政策等为主题而建构的,至少由两种或两种以上模态共同参与、交互建构意义的隐喻。它具有政治敏感性、语义隐含性、符号多元性和动态交互性等特点,即在主题内容上蕴含政治寓意、传播目的上强调对外关系、视觉呈现上重视符号的多样化与动态感等。在外交语境中,多模态隐喻能够更加生动形象地传达外交政策,增加外交理念的可接受性。

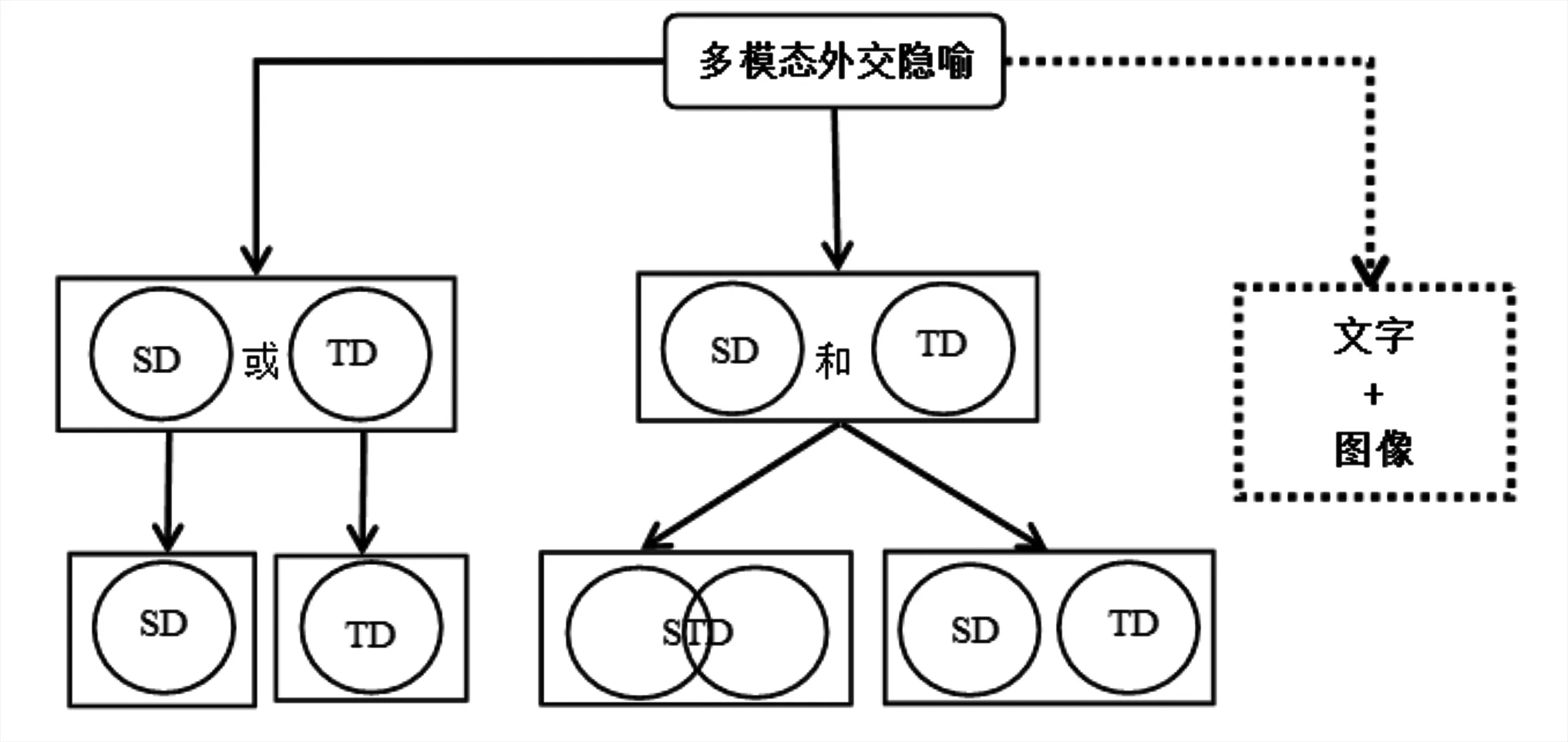

图1 多模态外交隐喻的类别(注:SD→源域;TD→目标域;○→域;→在场)

近几年来,多模态外交话语成为翻译研究的一个热点话题,它大大改变了人们对传统翻译活动的认知(杨明星等,2018:17)。从翻译学角度来讲,多模态外交隐喻实质上是通过符际翻译将外交语言符号转换成非语言符号。这符合Jakobson(1959)提出的“符际翻译”原理,即通过运用非语言符号系统中的符号对语言符号作出的解释。因此,多模态外交隐喻可视为对外交理念的符际翻译或阐释,是一种现代性的视觉修辞符号和符际翻译手段,对提升中国形象和国际话语权具有重要意义。

Forceville(1996:109-164)在《广告中的图像隐喻》一书中将图像隐喻分为以下四种类型:源域与目标域只有一个在场,另一个缺失;源域与目标域融为一体;源域与目标域并置;文字-图像隐喻。图1将Forceville的四分法凝练为三大类:源域与目标域其中之一在场、源域和目标域共现、文字-图像隐喻。通过对《大国外交》中所截取的9幅画面进行分析发现:首先,它们都属于多模态外交隐喻的范畴;其次,大部分属于第一大类,个别属于第二大类。此外,画面1-9皆属第三大类。研究还发现,占主导地位的多模态隐喻之下存在不止一个次级多模态隐喻,而后者可能隶属于其他类别,其详细内容会在下文结合语料进行阐释。

3.0 “大国外交”的意义建构与“中国形象”的国际传播

根据Lakoff(1987:276-288)的概念隐喻理论,隐喻是以经验为基础的从源域到目标域的部分性结构映射。传统隐喻的映射关系为:具体→抽象,而多模态隐喻中的源域和目标域可能皆为具体的实物,其映射关系应为:具体→具体(Forceville,2009:11)。然而,该观点有待商榷。

具体→具体在广告语篇中适用,因为其目标域皆为具体的产品。但在外交语篇中,则需具体问题具体分析。外交场合各国互赠具有外交寓意的实物(可视为一种交际符号)属于具体→具体的隐喻。但若目标域是抽象的外交理念,如“大国外交”,则需另行考虑。对多模态外交隐喻的意义识解必须结合具体语境,应辨别出与当前语境具备最佳关联性的隐喻元素。从认知角度来讲,语境主要包括四类:语篇语境、物质语境、心理语境、知识语境。笔者认为,在对多模态外交隐喻进行话语分析时应综合考虑以上几种语境,只有这样才能深刻、精准解读隐喻的本质意义。

3.1 “大国外交是***”的隐喻叙事逻辑与意识形态把控

著名语言学家巴赫金曾提出“哪里有符号,哪里就有意识形态”(萧净宇,2007:75)。多模态隐喻作为一种帮助人类理解并认同某种观点的符号,具有重要的社会交互性,是意识形态的重要载体。王一川(1994:84)甚至提出,语言的权力在于隐喻的权力。权力话语过于强硬容易使人产生抵制意识。但若只是“蜻蜓点水”,其效果可能适得其反(潘艳艳、张辉,2013:19)。因此,话语言说必须保持与权力的特定距离,适当掩饰话语背后的权力关系,以达成人们对意识形态话语理解和接受的理想效果(刘伟,2018:71)。从总体架构上来看,《大国外交》将一系列真实故事与微型隐喻叙事链相结合,以“润物细无声”的方式让受众达成对某种意识形态话语的认同。

3.1.1 “大国外交”的多模态隐喻叙事

第一幅画面是典型的“文字-图像”式隐喻且源域与目标域融为一体(如图2所示)。源域元素包含图像、音乐和声音模态,如颜色、音乐、旁白、烟花、幕布、舞台、挥舞旗帜或作“OK”手势的观众、天空等,目标域则为位于画面中央的文字。在多模态隐喻中,任何符号都具有表意功能。音乐(声波)模态能够通过我们的感知系统直接影响我们的语义认知和概念系统(秦勇、丁建新,2019:20)。这则隐喻中的背景音乐恢弘大气,让人深切感受到中国特色大国外交的话语自信。以红色为主色调的幕布和舞台与国旗颜色相似,高具中国风格和特色。蓝色天空象征着希望,正在燃放的璀璨烟火给人以生机和力量,它们与“Major-country Diplomacy with Chinese Characteristics”的文字一并形成舞台上正在上演的内容。台下观众的肢体语言反映出他们的欢迎和期许。这则隐喻的源域中包含多个元素,但可辨别出其焦点为“舞台”,由此可构建出“中国特色大国外交是舞台”这一隐喻。

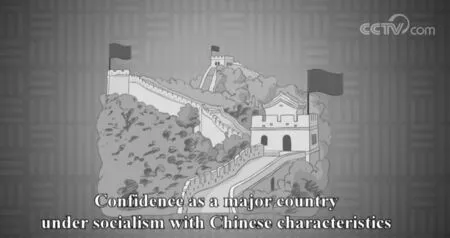

图2 “大国外交是长城”(注:背景-蓝色;树林-绿色;旗帜-红色;长城-土黄色)

与上一则隐喻不同,第二幅画面中的隐喻目标域缺失,属于第一类多模态隐喻。画面中除了颜色、音乐、旁白、文字模态之外,一座由成荫绿树簇拥的长城图景被前景化。“长城”被国外受众认为能够代表中国形象的特定符号。长城曾具有的抵御外敌的功能被投射到目标域中,由此反映出“大国外交”具有维护国家主权不容侵犯的重要意义。因此,“万里长城”与“大国外交”相得益彰,能够构成Panther(2006:162)所提出的源域和目标域之间的“象似性关系”。由“大国外交是长城”又可延伸出“构建大国外交是筑造长城”、“实践大国外交是攀登长城”等次隐喻。因此,可以说“大国外交”理念是与时俱进、不断发展的。

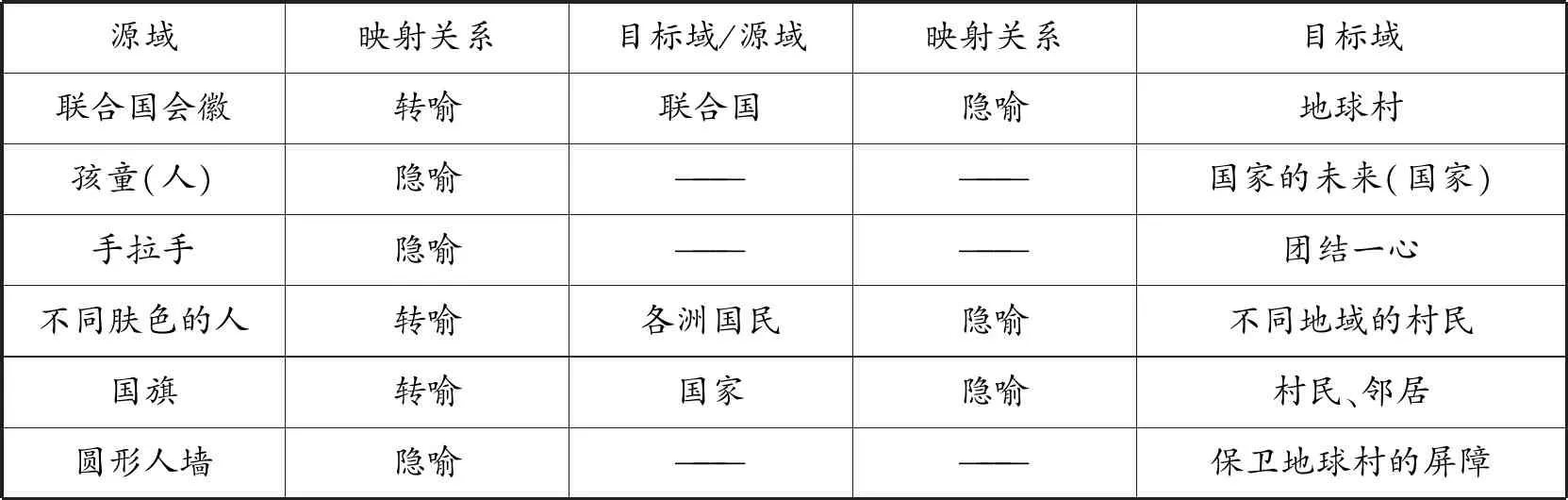

图3 “大国外交是人墙”(注:背景-黄色;孩童-不同肤色;服装-各国国旗)

第三幅画面的主色调为是能够给人以希望和活力的黄色。一群身着不同国家国旗且肤色不同的孩童以联合国徽章为中心围成一个圆并手拉着手跳舞。底部“Community of shared future for mankind”这一文字模态与图像形成强化关系(如图3所示)。这则隐喻中穿插了次级隐喻以及转喻,识解起来相对复杂但却耐人寻味,这正体现出隐喻独特的修辞艺术。转喻能为隐喻的识别提供心理通道,隐转喻之间的巧妙互动有助于多模态隐喻语篇的连贯性、完整性。如表1所示,通过六层隐转喻关系,可以达成对目标域的成功识解,即各国同住一个地球村,应消除地域歧视携手保护人类共同的家园。根据知识语境,“人类命运共同体”是“中国特色大国外交”理论体系的重要组成部分。因此,这一画面表面上是在诠释“人类命运共同体”,实则通过转喻手段影射影片主题“中国特色大国外交”。前者的特征和功能被投射到后者之上,从而得出“大国外交是人墙”这一主隐喻。画面中象征着国家未来和希望的幼童们面带微笑、充满自信。他们与黄色背景融为一体,构成一幅美好祥和的画面,反映出他者群体对“大国外交”理念的积极态度。

表1 “大国外交是人墙”所包含的隐转喻映射

图4 “大国外交是旅行”(注:背景-蓝色)

第四幅画面承接了上一则隐喻的叙事逻辑,再次利用“地球、圆、不同肤色的手相握”等隐喻性元素强调了中国所倡导的外交是全方位、无地域歧视的交往和合作。一副画面中各个元素的排列组合和图文关系经过认知的生产和加工将会产生新的概念和形象。第五幅画面的主色调由之前的黄色切换至蓝色,视觉变得明朗,蓝色有豁达、沉稳、睿智的寓意。画面中央再次出现“地球”这一意象,地球左上方为“帆船海上航行”,右下方是“骆驼沙漠中前行”,它们的位置关系形成一条贯穿“地球”的斜线(如图4所示)。与此同时旁白“the Belt and Road Initiative”的声音模态进一步激活对“中国特色大国外交”的另一重要理念“一带一路”倡议的联想。如此便形成了“21世纪海上丝绸之路是海上旅行”、“丝绸之路经济带是陆上旅行”两个次隐喻。“source-path-goal”这一意象图示所激活的起点、终点、路线、目的等概念能够使人联想到“一带一路”建设路线图。那条贯穿地球的“斜线”与文字模态“Opening-up in the new era”互补,隐喻性地表达了新时代对外开放的目标是实现全球互联互通。各模态之间交相辉映共同建构了“一带一路是一场全球旅行”这一次隐喻,从而衍生出“中国特色大国外交是旅行”的主隐喻。

承接上一则隐喻,第六幅画面的主色调以及“地球”的位置都未发生改变。新信息则是“地球”左侧出现了一只“红色”盾牌以及不断朝“地球”射来的“箭”。与上述画面中出现过的“长城”、“人墙”、“圆”等意象相似,“盾牌”同样具有防御功能,“箭”则象征那些可能对全球安全构成严重威胁的“危险”,如恐怖主义、气候变化、网络安全等等。此外,红色“盾牌”在画面中显得最为突出。结合语境,“中国特色大国外交是盾牌”这一隐喻就会被观者识解。观者将“盾牌”的特性与目标域“中国特色大国外交”相联系,这一画面的深意便不言而喻。

根据人类正常认知机制,相对移动的物体最易引人瞩目。因此,画面七中从右侧出发快速驶向左侧的“黄色小车”最易吸引观者注意,“黄色”给人以希望,这是一辆“希望之车”,以之为喻最为贴切。结合语境,“希望之车”易使人联想到习近平外交讲话中经常提起的“欢迎各方搭乘中国发展的快车”这一隐喻化表述。画面中鳞次栉比的建筑与黄色背景以及“New visions and practice for global governance”的字幕融为一体,新理念、新实践与上文“新时代”遥相呼应,突出现代化全球治理之“新”。当前中国形象的国际传播需要拓展和更新符号系统,在彰显个性化的同时融入更多现代化和国际化元素,这样才能更有效的形成一个既有历史传承,又有现代感和亲和力的国家形象符号系统(程曼丽,2007:6)。画面中建筑的形状分别与火箭、手机、信号塔、发电站等相似,以此暗示中国现代化发展成果。结合语境,该画面可作出如下解读:中国特色大国外交能够推动现代化发展,具有光明的未来和前景,欢迎各国借鉴学习。这也彰显出具有现代感、责任感、亲和力的大国形象。

图5 “大国外交是道路”(注:背景-蓝天;草地-绿色;旗帜-红色;鲜花-五颜六色)

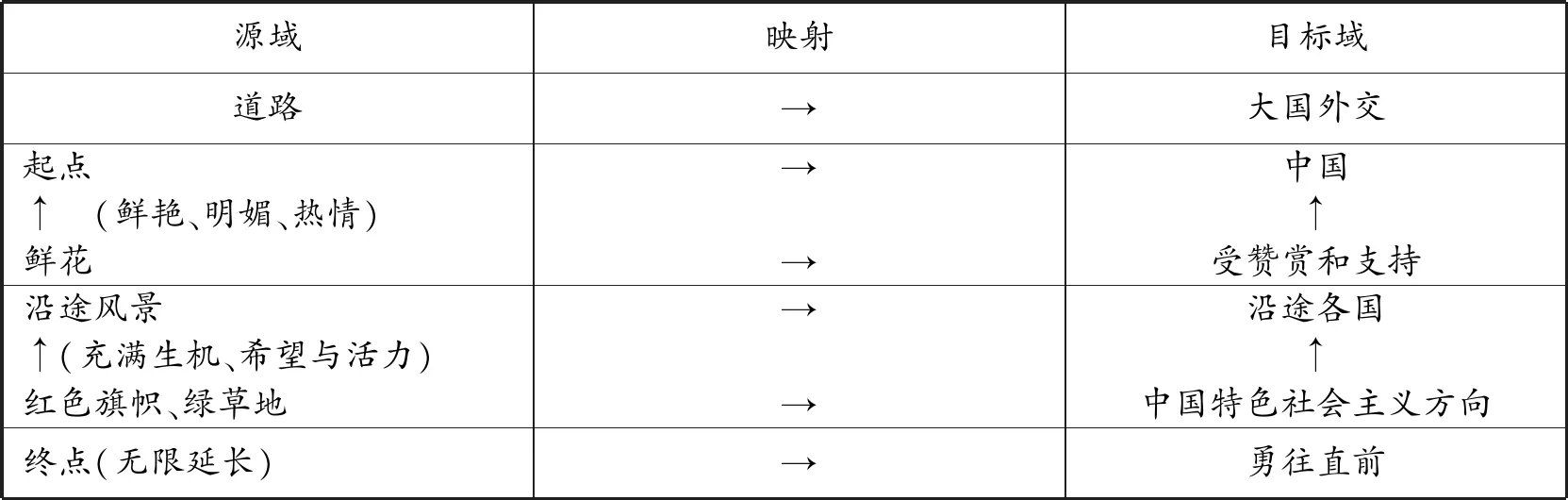

与第一幅画面类似,画面八也是一则目标域与源域同现的“图像-文字”式隐喻。画面中的视觉符号主要包括:蓝天、白云、迎风飘扬的红旗、公路、鲜花、绿草地。声音符号同样包括音乐、旁白等,这些符号之间动态交互,整体给人以自信、明朗、热情之感(如图5所示)。对该隐喻的识解同样要结合语境,与主题最具关联性的是“道路”隐喻,具体映射关系如表2所示。根据语境,其内涵可识解为:“大国外交”这一概念由中国提出并受中国人民赞赏和支持,在具体推进中坚守中国特色社会主义方向。

表2 多模态隐喻“大国外交是道路”的映射关系

最后一幅画面属于目标域缺失类的多模态隐喻。主色调为蓝色,画面中封皮为红、蓝、黄、绿、白等不同颜色的图书堆积成山,使观者感受到这些图书内容丰富,思想深邃。此外,不同颜色的图书一般象征着不同类型的政治文献,如“红皮书”可能是关于危机警示的研究报告,而“白皮书”则多为官方制定的有关政治、经济、外交等重要议题的政策性文件。将书籍所具有特征投射进目标域中,使受众认识到中国特色大国外交有内涵、有深度、有理据、有体系,具有一定的参考借鉴意义。

3.1.2 “大国外交”隐喻叙事链的整体意义建构与形象传播

由表3可以看出,短短不足1分钟的时间内却向观者传递了如此丰富的外交寓意。在整个“隐喻场景”中,舞台、长城、人墙、道路、快车等喻体元素的选择和构图是话语生产者融入中国特色慧心巧思的结果,9个微型隐喻叙事块巧妙融合成一个内容完整且意义深远的隐喻叙事链。这种柔和细腻的隐喻性话语传播策略使受众在不知不觉中认同中国是一个负责任、敢担当,开放包容和爱好和平的东方大国。从多模态语篇分析层面来讲,最后一幅画面“中国外交是书籍”具有承接上文、升华主题的点睛之效。从意识形态和修辞认知层面来看,将该画面安排在最后一帧具有特殊的政治深意和心理暗示作用。前几幅画面通过多模态隐转喻的符际译传策略系统性地向听众介绍了“大国外交”的形式、内容、成效等,说明了这一“中国方案”目前已赢得了中国人民的支持和认可,进而呼吁国际社会之间要加强交流互鉴。这种层层递进、潜移默化、自然流畅的视觉安排有效弱化或缓解了政治语篇外宣过程中可能造成的意识形态差异和情绪抵制,能够更有效地实现外交传播目的。从整体上来看,一个负责任、勇担当、有智慧、敢奉献、爱和平,具有亲和力和公信力的中国形象跃然而生。

表3 多模态隐喻“大国外交是***”的整体意义建构

4.0 结语

与传统的文本式隐喻相比,多模态隐喻这一符际翻译或视觉传播策略更易激发情感共鸣,具有更强的感染力,能够更加生动、形象、快捷地传达外交意图,提高外交理念的可理解性和接受性。本文通过对纪录片《大国外交》中9幅连续画面进行解读,进而印证了多模态隐喻对“大国外交”以及“中国形象”等一系列抽象概念具有重要的概念建构和形象传播作用。同时,研究发现多模态外交隐喻中画面元素的选择以及构图要着重考虑跨文化交际性,切忌使用强势意象或带有文化冲突感的喻体,文中截取素材不失为一种可以效仿的外宣范本。应基于人类共通的认知体验,以争取共情认同为切入点,恰当把控意识形态的运作空间;避免话语与权力距离过近,以免产生相反的隐喻修辞效果。如此,才能更好地发挥多模态外交隐喻在中国形象国际传播以及国际话语权提升方面的关键作用。

国家社科基金重大项目首席专家、郑州大学特聘教授、博士生导师杨明星教授对本文进行了悉心指导,谨致谢忱。