新世纪以来国内关于大学英语教师研究的主题与趋势

——基于文献计量学视角

高玉娟 周钰佩

(辽宁师范大学 外国语学院, 辽宁 大连 116029)

1.0 引言

21世纪以来,随着大学英语教学的改革与发展,大学英语教师的作用日益突出。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》将教师作用提到国家人才战略发展的高度。《大学英语教学指南》中也进一步强调,教师的素质、水平和能力是影响教学质量的关键因素(王守仁,2016)。教师是决定教学工作和教学改革成败的关键因素,关于大学英语教师的研究自然成为学者关注的热点。新世纪以来,学术界对大学英语教师开展了一定规模的研究,研究成果相对丰富,但缺乏对这一领域研究现状的总体认识。只有系统了解大学英语教师研究领域的热点主题、趋势、前沿动态以及存在的不足,才能更好地把握这一领域的发展脉络,从而突破瓶颈,更好地推动国内大学英语教师研究的纵深发展。

2.0 数据处理与研究方法

本研究以中国知网(CNKI)数据库为文献收集源。在知网数据平台上的“高级检索”中选择“期刊”,主题为“大学英语教师”,以2000-2019年为检索范围,来源期刊限定为CSSCI期刊与中文核心期刊,共得到有效文献1195篇。

本文运用文献计量学方法和 Citespace软件,并结合Excel工具对收录的关于大学英语教师研究的文献进行分析,从文献研究的热点主题、趋势、文献数量增长情况、文献期刊分布、发文作者和文献被引等方面分析新世纪以来国内针对大学英语教师的研究情况,并通过数据、图表进行直观、细致地展示,以明晰国内关于大学英语教师研究的现状,从而为该领域的相关研究提供更为客观有效的数据支持。

3.0 针对大学英语教师研究的热点主题与研究趋势

3.1 热点主题

研究热点是指在某一时间段内,有内在联系的、数量相对较多的一组论文所探讨的科学问题或专题(丁长康、钟勇为,2015:90)。关键词是作者对论文的高度概括,是论文的核心和精髓,通常被用来确定一个研究领域的热点问题。基于文献计量学的研究方法,对关于大学英语教师研究文献中的关键词进行分析,可以探究隐藏在关键词后的研究主题,从而揭示该领域研究的热点。

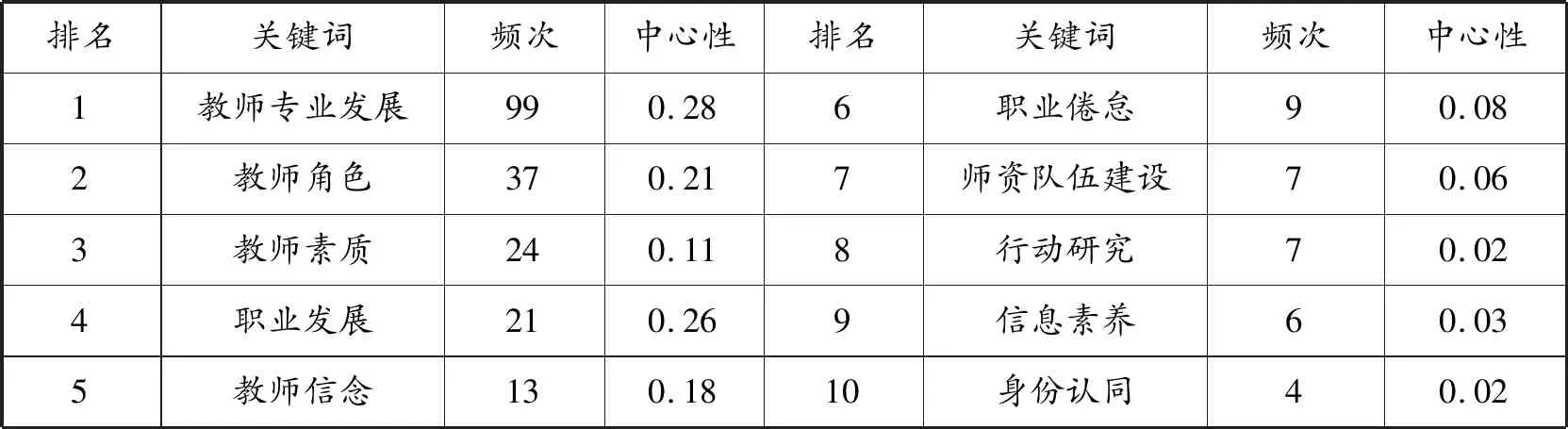

对于关键词的分析主要从该关键词的频次和中心性两方面进行。其中,中心性代表的是一个关键词在整个网络中作为“媒介”的能力,中心性越高说明该关键词处于网络越中心的位置(尹丽春,2008:87)。频次和中心性高的关键词一般都是一段时间内众多研究者共同关注的问题(潘黎、王素,2011:48)。表1列出了相关文献排名前10的高频关键词,并辅以相对应的中心性。

表1 大学英语教师研究领域排名前10的高频关键词

表1数据显示,关键词“教师专业发展”的频次和中心性均为最高,是联系其他关键词的中心枢纽。结合关键词频次、中心性以及对文献的进一步研读,可以归纳出我国近20年关于大学英语教师研究这一领域的5个热点主题分别为“教师专业发展”“教师角色”“教师素质”“教师信念”以及“教师职业倦怠”。

3.1.1 专业发展

教师的专业发展即教师的专业成长或教师内在专业结构不断更新、演进和丰富的过程(叶澜,2001:226)。如表1所示,“教师专业发展”这一关键词的频次为99次,中心性为0.28,成为关于大学英语教师研究的第一大热点。《大学英语教学指南》特别增设“教师发展”部分,提出学校和院系要采取各种形式保障教师的专业发展和教学发展(王守仁,2016)。教师作为一种职业,其专业化发展已然成为一种趋势。该主题涉及的关键词有“教师专业发展”和“职业发展”。进一步查阅文献可以发现,与“教师专业发展”相关的文献达到165篇,成为大学英语教师研究领域关注度最高的主题。近年来,大学英语教师专业发展的研究紧紧围绕专业发展的途径展开。校本教研、教学反思以及建设教师专业发展共同体成为研究者探讨的主要途径。以课程实施过程中教师所面对的各种具体问题为对象,以教师为研究主体,教学专业人员共同参与的校本教研可以在很大程度上促进教师专业发展,是教师专业发展的有效途径(张雁玲,2007)。苏档(2012)、李晓荣(2012)等学者认为教学反思是教师发现和解决教学问题的重要手段,也是促进教师职业发展的有效途径。而对于建设教师专业发展共同体这一途径,郭燕、徐锦芬(2015)对教师专业发展共同体的有效性进行了实证考察,证明了共同体建设确实能够促进教师专业发展。

目前,有关大学英语教师专业发展途径的研究已然取得了丰硕成果。然而,仅仅围绕一个方向展开研究势必存在一定局限,研究者应加强对我国大学英语教师专业发展状况以及存在的问题进行探究。此外,制约教师专业发展的因素也应成为关注的重点。

3.1.2 教师角色

教师角色是指处在教育系统中的教师所表现出来的、由其特殊地位决定的、符合社会对教师期望的行为模式(王俊明,2005:44)。如表1所示,关键词“教师角色”出现的频次为37次,中心性为0.21,可见,“教师角色”这一问题已日益成为研究者关注的研究热点。

关于教师角色的研究主要包括角色定位与角色转换两个方面。在教师角色定位方面,研究者围绕不同背景、不同教学模式下的教师角色进行研究与探讨。徐锦芬、徐丽(2004)针对自主学习模式下的教师角色定位展开探究,提出教师应在学生学习过程中扮演引导者、促进者、合作者、协调者等多重角色,积极与学生交流合作,给予学生支持与帮助,从而促进学生自主学习能力的提高。李安娜(2018)结合网络化时代背景,提出“互联网+背景”下大学英语教师应充当信息超载背景下的引导者、搜索与选择的帮助者等角色,引导帮助学生挖掘优质网络资源,整合网络信息,促使学生将信息资源更好地为己所用。针对教师角色转换的研究,学者关注的问题主要有两个方面:一是角色转换对课堂教学产生的影响,如王林海(2007)调查发现,教师采取灵活方式,按照课堂的实际需要转换教师角色或把各种教师角色合理结合会对课堂教学产生更加有利的影响;二是角色转换的实现策略,如牛贵霞(2006)提出转变教师思想观念、提升教师个人修养、加强教师教育、建立奖励机制等四项主要措施。

目前国内对大学英语教师角色的研究主要集中在角色的定位与转换,缺少对角色期望、角色冲突等方面的探索,导致研究内容比较局限。对于教师角色这一热点主题的探究,学者应不断拓展新的方向,从而突破研究瓶颈。

3.1.3 教师素质

教师素质即教师为完成教育教学任务所应具备的心理和行为品质的基本条件(顾明远,1998:1494)。《大学英语课程教学要求》中明确提出:“教师素质是提高教学质量的关键,也是大学英语课程建设与发展的关键”(教育部高等教育司,2007)。表1显示,关键词“教师素质”的频次为24次,中心性为0.11。可见,学界对大学英语教师素质的研究一直较为关注。围绕该主题,学者集中探究了教师的素质状况及教师素质提高的策略。

对于大学英语教师素质的现状,张宜等(2003)对辽宁省26所高校的大学英语教师进行了问卷调查,发现大学英语教师总体存在学历达标率低、教学方法陈旧及科研能力弱等问题,从而阻碍了教师素质的提升。随着多媒体技术的发展,周江林等(2008)对多媒体教学环境下大学英语教师的素质状况进行了调查研究,指出教师在具备较好的语言技能的同时还应具备不同的素质,如思想道德素质、基本业务素质、心理素质以及应用计算机和多媒体现代技术手段的能力等,以满足学生在学习上的不同需求。秦秋(2016)对如何提高教师素质进行探究,提出要更新教师的教育理念、引导教师熟练运用现代教育技术、优化教师知识结构、提升教师科研能力、进行管理体制改革,从而更好促进教师素质的提升。

3.1.4 教师信念

教师信念即教师对于教育实践、学生、学习、教学、课程、教学环境、教师角色等因素的看法(丛超、王坤,2012)。教师信念影响着教育实践和学生的身心发展。由表1可知,关键词“教师信念”的频次为13次,中心性为0.18,是大学英语教师研究的另一大热点。

近年来,我国大学英语教师信念研究的主要课题是教师信念与教师教学行为的关系。李良勇(2012)通过调查60名大学英语教师对教学、学生以及教师自身的看法,提出“教师的信念比学科知识对教师的课堂行为和课堂决策起着更大的影响作用”的观点。教师信念关乎课堂教学的结构、课堂活动的设计等诸多方面,对课堂教学产生直接的影响。楼荷英等(2005)、郑新民等(2005)、陈冰冰(2008)、黄敏等(2018)诸多学者在对教师信念与教学行为之间的关系进行调查研究时都发现,我国大学英语教师的信念与实际的课堂教学行为存在脱节的现象,教师信念并未在实际课堂教学中落实,这成为大学英语教师面临的一个重要问题。此外,关于教师信念体系的构建也逐渐成为教师信念研究的重要内容之一,如陈红(2009)围绕语言文化、语言文化学习、语言文化教学等8个方面构建了我国大学英语教师的核心信念体系,为研究者系统研究英语教师的信念提供了框架支持。

目前,教师信念研究虽取得一定成果,但缺乏对影响教师信念因素的细致探究。同时,如何改善教师信念与实际课堂教学行为脱节这一现象也亟需探索。

3.1.5 职业倦怠

职业倦怠指个体因不能有效应对工作上持续出现的各种压力而表现出来的情绪极度疲劳、工作行为逐渐消极、个人成就感逐渐降低的一种长期性反应(Maslachetal.,2001:399)。职业倦怠的研究虽起步较晚,文献数量相对较少,但随着国内对教师的心理状况日益关注,大学英语教师的职业倦怠也逐渐成为研究的重要方向。表1显示,大学英语教师“职业倦怠”这一关键词的频次为9次,中心性为0.08。近年来,教师职业倦怠的现状、成因以及应对策略成为该领域的研究焦点。许海燕(2010)、李洁慧(2016)、 范琳等(2017)在对教师职业倦怠现状的调查中发现,大学英语教师存在一定程度的职业倦怠,教师的情绪衰竭现象较为突出。而大学英语教师职业成就感低、工作量大、缺乏进修和深造、工作政策不合理等是教师倦怠的重要因素(唐进,2011)。针对教师职业倦怠的应对策略这一问题,胡新梅(2016)提出营造积极的工作环境、培育积极的情绪体验、塑造积极的人格特质,从而缓解教师的职业倦怠。

大学英语教师的职业倦怠研究缺乏一定的理论指导和支撑;另外,研究者的主题选择过于集中,缺少针对特定影响因素与工作倦怠之间关系的研究(蒋晓艳,2019)。

3.2 研究趋势

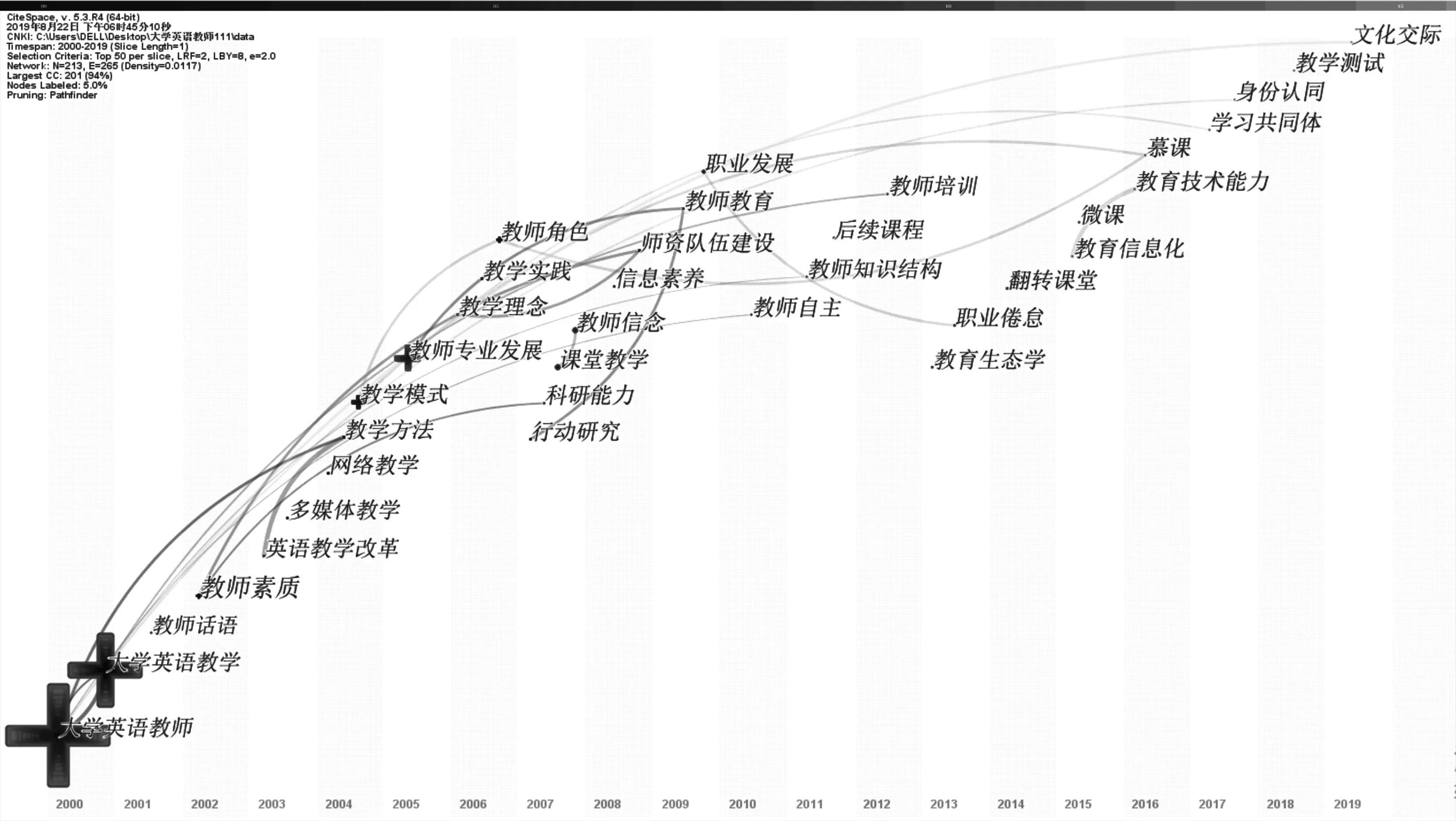

研究趋势即未来研究的方向。研究趋势可以通过热点主题的演进展示出来。时间视图通过更清晰地展示热点主题的演进过程,从而更好地展现大学英语教师这一领域的总体研究趋势。运行CiteSpace的Timezone功能,可以得出我国关于大学英语教师研究热点的历时演进图,如图1所示。

图1 大学英语教师研究热点演进图

图1中,节点对应的横轴年限为其在某一特定时段内首次出现的时间。2000-2019年间,“大学英语教师”这一关键词最早出现在2000年,由此拉开了21世纪大学英语教师研究的序幕。2001-2002年,教师话语(周星、周韵,2002)、教师素质(赵瑞,2002)成为大学英语教师研究的主要方向。而后,信息技术的发展促进了英语教学的进一步改革,也催生了新的教学模式。网络多媒体教学成为2003-2004年新兴的话题(马俊波,2003)。《大学英语课程教学要求》(试行)的发布为教师研究提供了新的方向。2005-2007年,围绕教师专业发展(张雁玲,2007)、教师角色(王一普,2005)、教师信念(楼荷英、寮菲,2005)等方面的研究为大学英语教师研究注入能量。

2007年后,《大学英语课程教学要求》的正式颁布使得教师研究持续升温。《要求》对教师管理以及教师培训提出了明确的要求,强调健全管理培训体制。随后,师资队伍建设(张晶,2010)、教师教育(李灵芝,2011)、教师自主(陈颖,2011;方志英,2013)、职业倦怠(许海燕,2010;唐进,2011)等成为2008-2013年大学英语教师研究领域的新方向。随着信息技术的飞速发展,翻转课堂(魏东新,2014;成汹涌,2016)、微课(李冰,2015;王凤,2016)、慕课(马辉、马冬虹,2015)等新型教学模式及资源开始走进大学英语教师们的视野,并成为2014-2016年间的热点。同时,在教育信息化这一背景下,大学英语教师的教育技术能力也成为重要的研究方向(张松松、顾云峰,2016)。

2017-2019年间,《教育部教师工作司2017年工作要点》提出要特别强调增强教师培训,提升教师能力素质,促进教师专业发展,研究者围绕促进教师发展的学习共同体(张华、许斌,2017)以及如何提升教师的身份认同展开了新的研究(亓明俊、王雪梅,2019)。此外,针对教学测试中教师存在的道德问题(刘秀梅等,2018)以及大学英语教师如何在全球化发展新时期培养学生的跨文化交际能力也成为这一时期研究者关注的热点话题(何牧春,2018)。

4.0 针对大学英语教师研究的文献数量与发文分布

4.1 文献数量增长与发展阶段

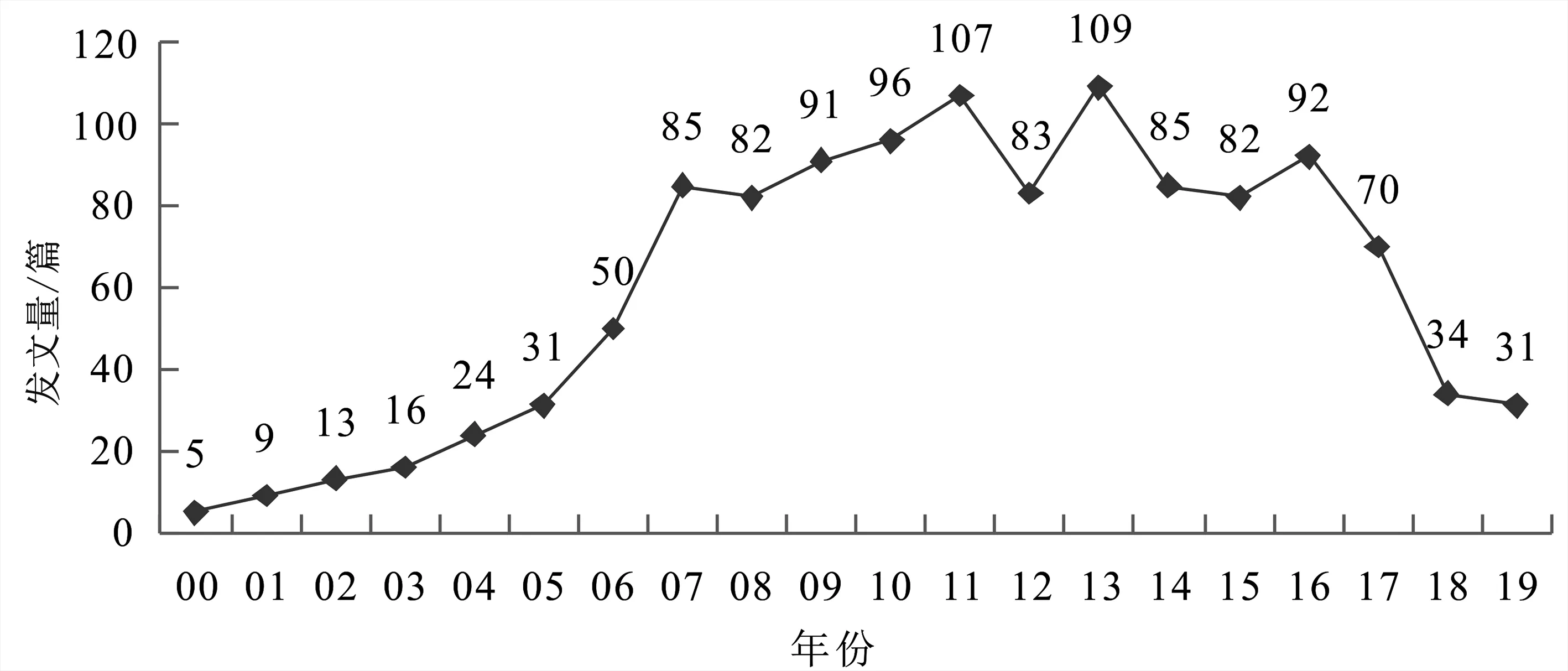

发文量、文献累积数和文献累积率都是衡量科学研究发展情况的重要指标。其中,文献累积数是指当年及以前文献数量的简单累加,反映研究规模的大小;文献累积率是当年发文量与上一年度文献累积数的比率,反映某一年度发文量是否出现爆发式增长(邱均平,2007:45)。笔者对2000-2019年国内关于大学英语教师研究文献的发文量以及文献的累积数与累积率进行了统计,并分别以表格和折线图的形式展现出来,如表2和图2所示。

表2 2000—2019年大学英语教师研究文献累积数和累积率统计表

图2 2000-2019年大学英语教师研究发文量趋势图

结合表2和图2可以看出,在2000-2019年间,关于大学英语教师的研究大致经历了三个阶段。第一阶段为2000-2007年。该阶段文献数量逐年递增,文献累积数由最初的5篇增至233篇,文献累积率波动幅度较大,表明大学英语教师研究进入了相对快速发展的阶段;第二阶段为2008-2015年。该阶段文献数量增长趋势较平缓,每年发文量维持在80篇以上,并在2013年达到最高值109篇。文献累积数由2008年的315篇增至2015年的968篇,文献累积率在2008年之后也趋于平稳,表明大学英语教师研究进入相对平稳阶段;第三阶段为2016-2019年。该阶段文献数量增长呈下降趋势,由2016年的92篇降至2019年的31篇,降幅相对较大,文献累积数由1060篇增至1195篇,虽每年文献数量仍在增加,但增速减缓,表明大学英语教师研究进入了缓慢发展阶段。

4.2 期刊分布

文献学家布拉德福将文献的期刊分布划分为3个区域,即核心区、相关区和离散区(邱均平,2007:105)。其中,核心区期刊即针对某一研究领域,载文量大并且利用率较高的少数期刊,是研究的重点对象。

核心区期刊的数量遵循情报学家埃格黑提出的计算公式,即r0=2Ln(eE×Y),其中E为欧拉系数 0.5772,Y为刊文量最大期刊的文献数量(王崇德,1990:123)。通过计算,r0=2Ln(1.78×149) ≈11,可得刊文量居于前11位的期刊处于核心区,即《教育与职业》(149篇)、《外语界》(94篇)、《外语电化教学》(70篇)、《教育理论与实践》(61篇)、《黑龙江高教研究》(53篇)、《教育探索》(48篇)、《中国教育学刊》(44篇)、《中国外语》(30篇)、《中国大学教学》(27篇)、《外语教学理论与实践》(20篇)和《外语教学》(19篇)等。上述期刊的刊文总量为615篇,约占总发文量的50.8%,超过总数的1/2。布拉德福提出,核心区期刊载文量要占总文献量的1/3,高于理论值1/3,表明该领域的研究成果分布相对集中(江向东、傅文奇,2008:581)。

5.0 关于大学英语教师研究的文献作者分析

作者的学术影响力可以通过其发文量和其文献被引频次来衡量,这两个指标分别从数量和质量的角度反映了作者的科研生产力和学术影响力(邱均平等,2019:40)。对文献作者的发文量、文献被引情况进行统计与分析,可以更好地了解大学英语教师这一研究领域中有着较大影响力的学者。

5.1 作者发文量

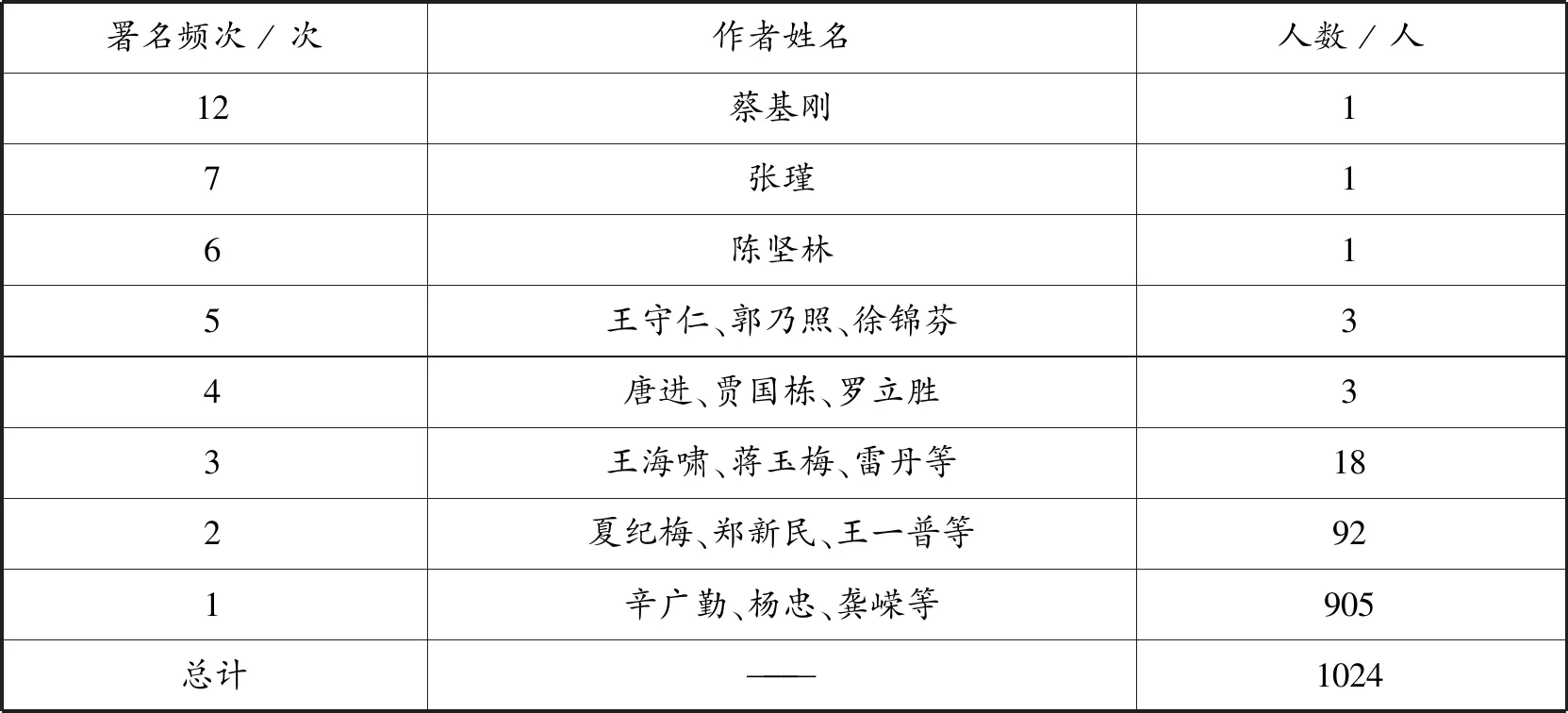

作者发文数量能够侧面评价作者在该领域的研究成果以及科研学术能力。核心作者是研究分析的重点对象,他们不仅是提升期刊学术影响力和竞争力的重要因素之一,也是推动学术创新与学科发展的骨干力量。本文统计了2000-2019年国内大学英语教师研究文献的作者发文数量,如表3所示。

表3 2000-2019年作者署名频次列表

根据普赖斯所提出的计算公式M=0.749(Nmax)1/2可得出研究领域的核心作者。其中,M为论文篇数,Nmax为统计时段内最高产作者的发文数量,而那些发表文献数在M篇及M篇以上的人为该领域的核心作者(转引自索璠冰,2017:61)。从表3可以看出,发文量最高的作者为蔡基刚,发文量为12篇,即Nmax=12,代入公式可得M≈3。由此可得,发文数量在3篇或3篇以上的作者为我国大学英语教师研究领域的核心作者。发表论文3篇及3篇以上的作者共有27人,约占总人数的2.6%,表明我国大学英语教师研究领域中,发文活跃的研究者数量较少。27位高产核心作者的总发文数为106篇,约占总文献数的8.9%。普赖斯指出核心作者所发表论文的数量等于论文总数的一半(邱均平,2000: 478),这一理论数值能够进一步判定研究领域内核心作者群是否已经形成,而8.9%与普赖斯提出的50%相差甚远,说明大学英语教师研究领域的核心作者群尚未形成,相关学者对这一领域的关注度和研究还应不断加强。

5.2 作者文献被引频次

文献的被引频次是评价论文的一个重要指标。被引次数的多少可以判断该文献引起同行反响的程度和质量水平的高低,也可以反映作者的科研能力和学术影响力。在被引频次排名前三位的文献中,夏纪梅(2002)围绕教师的综合素质展开调查研究,为今后开展有针对性、有实效的师资培养提供参考。楼荷英、寮菲(2005)的研究揭示了教师信念与课堂教学行为存在脱节的问题。郑新民、蒋群英(2005)进一步阐释了教师信念对课堂教学的重要影响。上述文献不仅反映出这些研究引起了同行的强烈反响,同时由于这些论文均发表在学术水平高、专业性强的核心期刊上,表明作者具有深厚的理论功底及较强的科研能力,能够深入探讨研究主题,在大学英语教师研究领域影响巨大。

6.0 反思与展望

由文献梳理发现,关于教师专业发展、教师角色、教师素质、教师信念以及教师职业倦怠等几个方面的研究成为近年来大学英语教师研究领域的热点主题。有关教师教育技术能力、教师学习共同体以及教师身份认同等方面的研究正成为我国大学英语教师研究领域新的研究方向。对大学英语教师的研究经历了快速发展、稳定发展和缓慢发展三个阶段,并形成了核心区期刊,但是该研究领域的核心作者群尚未形成,仍有一些问题值得反思与改进。

第一,研究内容应有所拓展。随着教学改革不断深化以及信息技术的飞速发展,大学英语教师面临的压力与挑战与日俱增,随之带来的心理问题成为教师发展的一大障碍。在今后的研究中,应加强对教师心理、情感方面的研究,了解原因,提出策略,从而促进教师更好发展。此外,随着教育信息化逐渐成为高校教育教学改革和发展的主旋律,教师的教育技术能力也日益受到关注。研究者在了解教师技术能力现状及问题的同时,也应加强对教师的教育技术能力培养的研究,使大学英语教师能够顺应时代潮流,不断提高自身教育技术水平,满足教学要求。

第二,研究者之间应加强合作交流。我国大学英语教师研究领域中高产核心作者数量较少,核心作者群尚未形成。研究者不仅要加强对该领域的关注和研究,还应加强合作交流,形成稳定高效的合作团队,共同推进国内大学英语教师该研究领域的发展与进步。