代际差异视角下住房因素对农民工迁移意愿的影响研究

——基于河北省的实证分析

娄文龙,周海欣

(燕山大学 公共管理学院,河北 秦皇岛 066004)

作为改革开放后出现的新生群体,农民工已经成为我国经济建设的重要劳动力,也为我国的经济发展做出了巨大的贡献。根据国家统计局发布的《农民工监测调查报告》显示,2016年到2018年农民工总量分别为28 171万人、28 652万人和28 836万人,其中1980年后出生的新生代农民工已经分别占到49.7%、50.5%和51.5%,时至今日新生代农民工已经成为了农民工中最主要的群体。随着农民工在流入地工作和生活时间的逐步推移,特别是新生代农民工,逐渐认可了城市的生活方式、消费理念和社会交往等方面,渴望摆脱农村身份,在城市居住长期性和稳定性的意愿也在逐步增强[1]。而我国安家乐业的传统思想对农民工有着重要的影响,住房不仅决定着他们在城市生活和居住的物理空间,还影响到他们生活交往的社会空间。但是无论是根据已有的对全国范围[2-3]的还是个别省份[4-5]的调查研究显示,农民工的主要居住区域集中在城中村或者城乡结合部的非正规住房中,住房面积狭小且质量较差,配套设施落后,居住状况远不如城镇居民。

针对农民工在流入地生活和工作中住房状况恶劣、难以在城市扎根的问题,党中央和国务院出台了多项重大政策来努力促进农民工市民化。2012年十八大报告中提出“要增强中小城市和小城镇产业……吸纳就业和人口集聚的功能”。2014年《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中又指出把解决好农业转移人口市民化问题作为首要任务,再到2016年《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》中再次强调“2020年全国户籍人口城镇化率提高到45%”。农民工的住房选择是他们在城市定居的直接表现,也是破解农民工市民化的关键问题之一(陈锡文,2014)。因此,从解决农民工的住房问题出发,进一步讨论农民工的住房因素对他们的迁移意愿的影响,对于帮助他们顺利地迁移和融入到城市中,维护社会稳定和谐,实现我国新型城镇化具有重要的理论价值和现实意义。

一、文献综述

人口迁移是人类社会中一个古老而又普遍的社会现象,自Ravenstein(1885)首次发表《人口迁移规律》一文以来,学术界开始关注于这一现象并进行了大量的研究,也形成了一系列经典的理论,如刘易斯二元经济模型(Lewis,1954),古典人口推拉理论(Lee,1966),托达罗迁移模型(Todro,1970),劳动力分层理论(Piore,1970)和新经济迁移理论(Stark,1982)等。近年来,国内外学者基于这些理论对农民工的迁移意愿展开了大量的研究。第一,农民工的迁移意愿研究。目前的研究大多从个人因素、经济因素、就业因素、社会因素等视角展开。农民工迁移的双重动力来源于收入的绝对差距和相对贫困[6]。李强也认为,尽管影响农民工迁移的因素众多,但是经济因素仍然是其迁移的根本驱动力[7]。马九杰等还发现人力资本、社会资本和家庭决策模式对农民工的迁移意愿有着显著影响[8]。黄乾则认为就业状态、月收入、养老保障状况及社会融合显著影响着农民工的定居意愿[9]。在流入地有同学、亲戚以及经常参加社会组织活动的农民工更倾向于在城市定居[10]。研究者进一步发现,老一代农民工和新生代农民工两个群体间在城市的适应性和家乡的回归性[11]、城市定居意愿[12]、住房区位选择[13]等方面已经表现出明显的差异性。究其原因,人力资本对两代农民工市民化的影响作用也不尽相同[14],而回流动因、思想观念、技能水平和生活方式等差异使得新老两代农民工间的回流现象也出现了明显的差异[15]。

此外,也有部分学者从住房角度对农民工的迁移意愿进行了相关研究。Arnott、Cameron、李斌等均认为城市住房状况影响着流动人口的迁移意愿[16-18]。住房是农民工在城市中唯一的栖身之地,在农民工市民化过程中具有不可替代的作用[19]。但是城镇较高的生活成本,特别是住房成本,是阻碍移民定居的主要原因[20-21],也成为了我国人口迁移的一种筛选机制[18]。胡金星通过对在上海就业的农民工研究发现,租房对农民工的留城意愿有着显著影响[22]。因为住房租赁价格目前尚在农民工的承受范围内,因此他们倾向于选择在房价较高的大城市寻找工作机会[23]。韩俊强以武汉市农民工为例,发现在城市拥有独立住房并且和家人共同生活的农民工市民化融入程度最高[24],所以妥善解决农民工的住房问题是影响其留城意愿的重要因素[25]。同时,保障性住房的竣工面积与流入人口数量正相关,其中东部地区影响更显著,而中西部影响不明显[26]。住房公积金的缴存也能有效提升新生代农民工的留城意愿[27],但是对于他们购房并无太大的促进作用[28]。

综上所述,学术界开始逐步认识到住房对农民工的迁移意愿有着较大的影响,但是现有的文献对住房因素如何影响其迁移意愿仍存在着以下不足。第一,已有的研究只是注意到住房对农民工的迁移意愿有较大的影响,而对具体的住房因素并无过多的研究;第二,目前更多地关注于特大城市或省会城市的农民工,而较少地关注于中小城市的农民工;第三,老一代农民工和新生代农民工已经出现了严重的分化,住房因素对两代群体间的迁移意愿影响作用也会有所差异,但是目前的研究并未过多地关注这一差异。基于此,本研究将以河北省地级市的农民工为研究对象,考察具体的住房因素对农民工迁移意愿的影响机理,并进一步区分对代际间农民工影响的差异性。

二、计量模型与变量设定

(一)数据来源

农民工是指户籍为农业户口并从事非农业产业的人群。本研究数据来源于中山大学2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS),CLDS采用了多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法,将全国29个省市(除港澳台、西藏、海南外)15~64岁的劳动力作为调查对象,调查问卷涉及了个人信息、家庭经济、住房条件等方面,其中河北省的调查城市为唐山、邯郸、保定、张家口和邢台5个地级市。根据研究的需要,本研究选取河北省工作的439名农民工为研究对象,筛选不合格问卷后,最终获得有效问卷共405份。

(二)变量设定

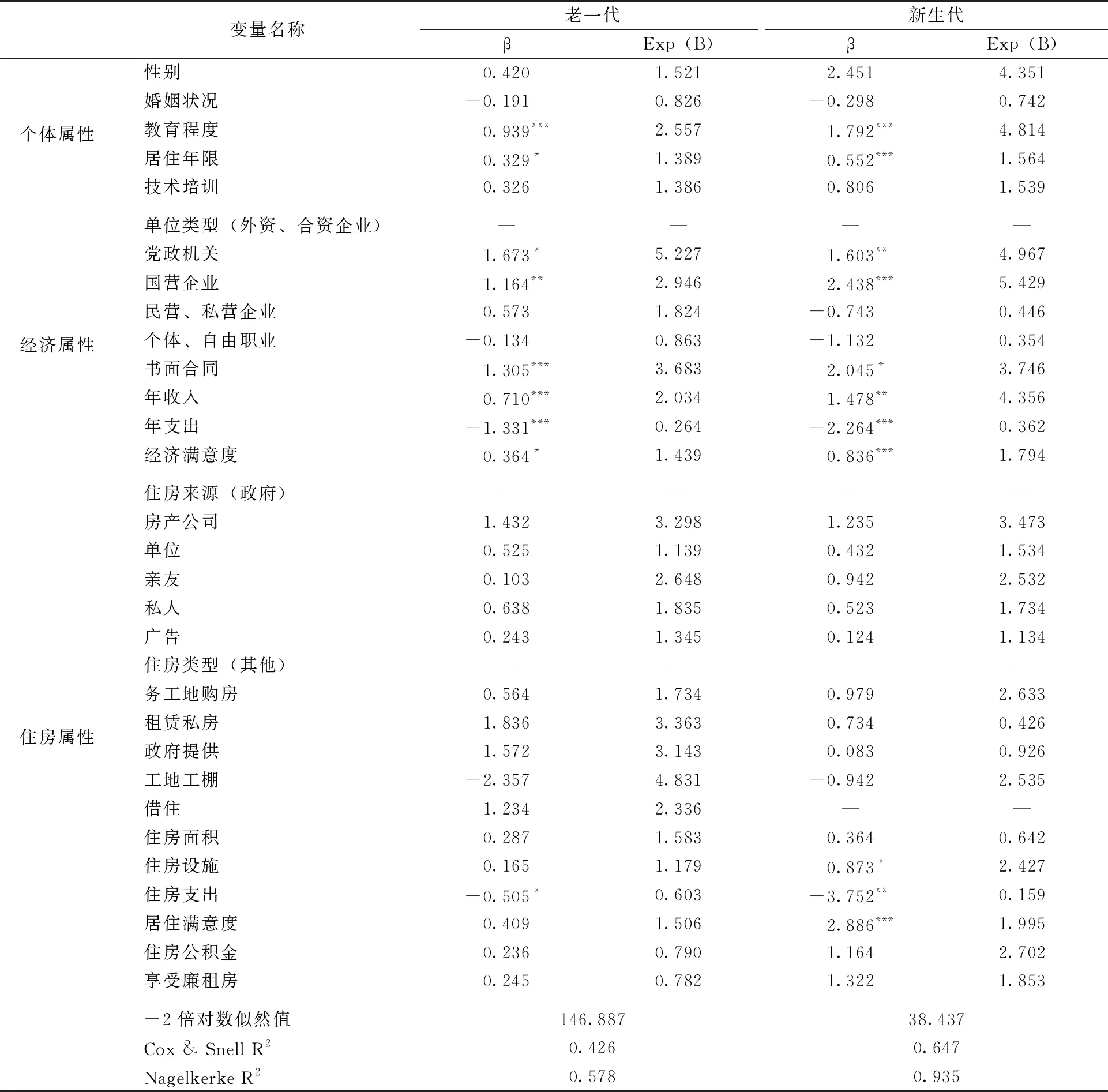

本研究旨在研究住房因素对农民工迁移意愿的影响,因此因变量为“农民工是否具有迁移意愿”。自变量分为3类18项:(1)个人因素,包括性别、婚姻状况、教育程度、居住年限和技术培训经历;(2)经济因素,包括单位类型、签订书面合同、年收入、年支出和经济满意度;(3)住房因素,包括住房来源、住房类型、住房面积、住房设施、住房年支出、居住满意度、住房公积金使用和享受廉租房。变量的类型及定义如表1所示。

表1 解释变量及变量定义

(三)计量模型

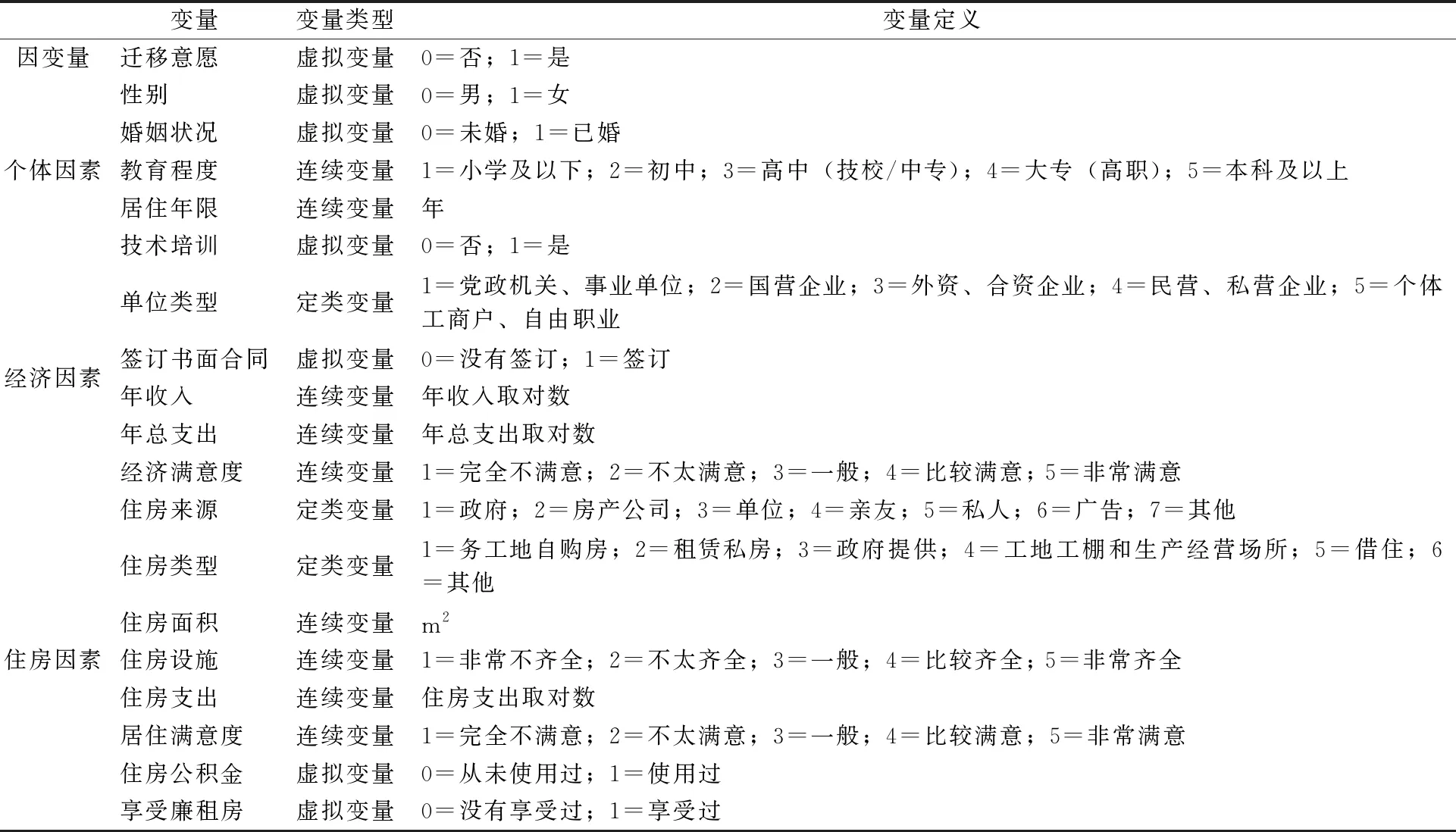

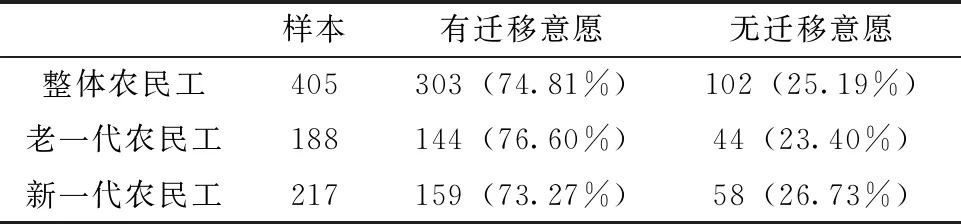

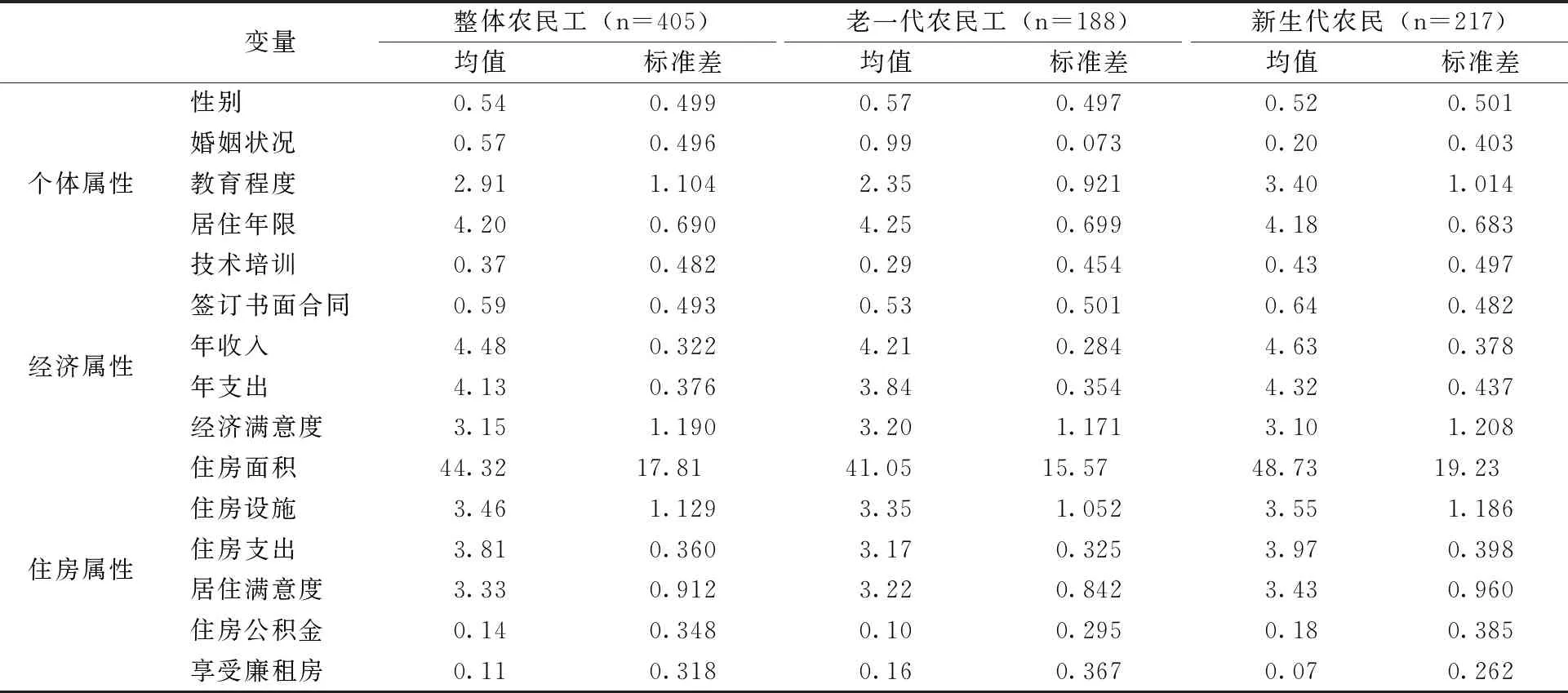

“农民工是否具有迁移意愿”为虚拟的二分变量,取值为0或1,即没有迁移意愿为0,有迁移意愿为1。二元Logistic回归模型作为概率型非线性回归模型,可以用于多变量分析,揭示自变量与因变量之间的关系,预测自变量中区间变量或分类变量每一分类所发生的概率及影响方向。二元Logistic回归模型的基本原理:假设P是某事件发生的概率(0 (1) 对概率P做Logit变换,记为Logit(P),然后以Logit(P)作为因变量建立相关的回归方程,以此表示出因变量和自变量之间的线性回归关系。公式(1)经过线性变换后,得到公式(2): (2) 其中,P为农民工迁移意愿的概率,Xi为代表影响农民工迁移意愿的所有解释变量,t为解释变量的个数;βi为Xi对应的回归系统,β0为截距参数。 根据王春光(2001)的定义,本研究将1980年以后出生的农民工定义为新生代农民工。相对于特大城市和省会城市的高生活成本,三四线城市较低的房价和生活成本对农民工的吸引力也大大增强[29],因此有迁移意愿的河北省地级市农民工比例占到了74.81%,这也远高于全国59.05%的农民工城乡间的迁移意愿[30]。其中,老一代农民工的迁移意愿为76.60%,略高于新生代农民工的73.27%,可能是新生代农民工更向往特大城市或者省会城市。 本研究进一步分析农民工迁移意愿的自变量,如表3所示。个体属性方面,女性农民工要多于男性农民工,并且这一特征在老一代农民工中更为明显。由于年龄差异,老一代农民工基本都已结婚,新生代农民工结婚的比例则要低得多,这也与农民工的代际差异相符[13]。老一代农民工的居住年限只是略高于新生代农民工,这可能跟老一代农民工女性比例高,并且女性农民工的职业流动性要高于男性有关。[31]新生代农民工的教育程度和技术培训经历则明显高于老一代农民工[32]。 表2 农民工迁移意愿统计表 经济属性方面,由于农民工在市场中的弱势地位,加之权益保护的意识不够,签订书面合同的比例仅为59%,其中老一代农民工在保护权益的意识上更为薄弱,签订书面合同的比例要明显低于新生代农民工,这也与段成荣[33]的研究结论一致。由于新一代农民工的教育程度和技术培训经历要高于老一代农民工,因此新生代农民工的年收入也要高于老一代农民工。新生代农民工无论生活方式还是消费理念都更向往和接受城市生活方式,所以年总支出也要高于后者[34]。但是老一代农民工的经济满意度反而明显高于新生代农民工,可能是两代农民工的参照群体以及社会定位不同,老一代农民工更容易得到满足。 住房属性方面,新生代农民工更注重于生活质量,在住房选择上倾向于居住状况更佳的住房,因此住房面积、住房设施、住房支出和居住满意度均要高于老一代农民工,这与张黎莉[3]的研究结论相一致。农民工运用住房公积金的比例总体偏低,其中新生代比老一代农民工相对要高,这也与他们的教育程度、收入水平、签订书面合同比例相符。能够享受到廉租房的农民工总体比例也比较低,但是由于老一代农民工的收入低于新生代农民工,因此享受到廉租房的比例要高于后者。 表3 农民工迁移意愿变量统计表 根据二元Logistics回归模型,对住房因素及其他控制变量与因变量之间的关系做了三个嵌套模型。模型1是基准模型,即以个体因素作为解释变量,模型2在此基础上加上经济因素作为新的解释变量,模型3又增加了住房因素作为新的解释变量,从而判断住房因素及其他控制变量如何影响农民工的迁移意愿。 考虑到自变量的数量一共有18个,为了避免自变量间的多重共线性,增强二元回归模型的稳定性,因此对这些自变量进行共线性诊断。分析结果显示,各变量的容差介于0和1之间且方差膨胀因子都远小于10,DW值也符合要求,说明各个自变量之间不存在共线性问题。 1.整体农民工迁移意愿影响因素的回归分析 从实证研究结果来看(见表4),模型1到模型3中Cox & Snell R2分别从0.242、0.478到0.531,Nagelkerke R2的值则分别为0.320、0.676和0.787,说明模型的解释力得到了较大的提高。 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著 在模型1中仅以个人因素为控制变量,农民工的性别、教育程度和居住年限对迁移意愿的影响通过了显著性检验,而婚姻状况和技术培训对农民工迁移意愿的影响并不显著,没有得到实证研究的支持。具体而言,女性比男性有着更强的迁移意愿,这可能与男性农民工承担更多的生活和工作压力有关,他们更倾向于选择在城市中打工挣钱后回老家定居,而女性则可以通过婚姻嫁娶等特殊方式达到留城目的[35]。教育程度越高的农民工迁移意愿就越强,因为受教育程度越高就越容易接受和适应城市的生活方式[34]。居住年限对农民工迁移意愿有着显著影响,居住年限越长则意味着农民工对流入的城市越熟悉,越倾向于在当地定居[36]。而婚姻状况对农民工的迁移意愿并不显著,这和黄乾[9]的研究结论相一致。技术培训对农民工迁移意愿影响不显著,可能这一群体更多地倚重于通过职业流动率来提升收入水平[37]。 模型2中加入了经济因素,在性别、教育程度、居住年限等控制变量的基础上研究了单位类型、签订书面合同、年收入、年支出和经济满意度等经济因素对农民工迁移意愿的影响。统计结果表明,除了控制变量中的性别、教育程度和居住年限等影响因素之外,在党政机关和国营企业中工作,以及签订书面合同、年收入、年支出和经济满意度等经济因素均对农民工的迁移意愿有着显著正效应。在党政机关和国营企业工作的农民工迁移意愿显著,可能与在这两种单位相对较高的工资收入以及良好的社会声誉有关,强化了农民工的迁移意愿[27]。在这两种类型工作的农民工每增加1%,迁移意愿分别提高1.868倍和1.695倍。签订书面合同对农民工的迁移意愿也有着显著影响。签订书面合同意味着农民工的合法权益能够得到有效保障,而且合同越规范,对他们影响越大[37]。年收入和年支出对农民工的迁移意愿都有着显著影响,农民工来到城市后仍然以挣钱为主要目的[7],其中年收入农民工的迁移意愿有着正效应,年支出对农民工的迁移意愿有着负效应。经济满意度是农民工从主观感受角度对自身的经济状况做出的综合判断,经济满意度越高意味着农民工的经济状况越好,相对剥夺感越小,定居迁移的意愿就越强[38]。 模型3中加入了住房因素,模型的解释力得到了进一步的提高。这一模型表明,除了模型2中已通过检验的经济因素之外,住房因素中务工地购房、租赁私房、住房设施、住房支出和居住满意度通过了显著性检验。但是住房来源、住房面积、住房公积金和享受廉租房的影响并不显著,未能通过检验。租赁私房对于农民工的迁移意愿有着显著影响,可能是因为农民工在住房租赁市场中的选择较多,可以给他们提供不同层次、不同区位的住房,因此这一住房类型对于农民工的迁移意愿有着积极的影响[22]。住房设施的完备程度会影响到农民工生活的便利性和舒适性,对农民工的迁移意愿有着正向影响作用[39]。住房支出作为农民工在城市中的一项重要生活开支,对农民工的迁移意愿起着负效应[40]。住房支出每增加1%,农民工的迁移意愿就降低0.775倍。居住满意度对其迁移意愿影响更大,当农民工的居住满意度提高1%,其迁移意愿就提高了1.041倍。这主要是因为居住满意度与农民工的生活质量密切相关,因此对农民工的迁移意愿有着强化作用[41]。住房来源和住房面积对农民工而言更多地只是“栖息之所”的象征意义,他们受乡土情结以及安家乐业的传统文化的影响,对没有产权的住房并无太多的归属感,因此这两个变量对农民工的迁移意愿影响并不显著。住房公积金存在着“劫贫济富”、“逆向补贴”的效应[27],加之农民工对住房公积金的运用比例偏低,因此未能通过显著性检验。由于地级市房租价格并不太高,尚在其支付能力范围内,廉租房等非产权型引导农民工的流动作用较为有限[40]。 2.农民工代际间迁移意愿影响因素的比较分析 本研究运用模型3进一步分析农民工迁移意愿影响因素的代际差异,如表5所示。老一代农民工Logistic回归模型-2倍对数似然值为146.887,新一代农民工Logistic回归模型-2倍对数似然值为38.437,模型拟合有意义且具备一定解释力。 从表5的回归结果显示,两代农民工迁移意愿有着显著差异,特别是住房因素对老一代农民工的迁移意愿影响并不突出。个体因素中,教育程度和居住年限均对新老农民工迁移意愿有着显著影响,这两个因素每增加1%,新生代农民工迁移意愿分别增加1.792倍和0.552倍,远远大于老一代农民工的0.939倍和0.329倍。经济因素中,在党政机关和国营企业工作对两代农民工的迁移意愿影响显著,其中在党政机关工作的老一代农民工的迁移意愿高于新生代农民工;在国营企业工作的新生代农民工的迁移意愿则要远高于老一代农民工。住房因素中,住房支出抑制两代农民工的迁移意愿,其中住房支出每增加1%,老一代农民工和新生代农民工的迁移意愿分别降低0.505倍和3.752倍。而住房设施和居住满意度对新生代农民工的迁移意愿有着积极的支持。住房设施的完备性每提高1%,新生代农民工的迁移意愿就增加0.873倍;居住满意度每提高1%,新生代农民工的迁移意愿增加2.886倍。 本研究基于中山大学2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS),对河北省地级市农民工迁移意愿的个体、经济和住房三个层次的影响因素展开研究,并进一步分析两代农民工间影响因素的代际差异。研究结果显示:第一,个人因素中,性别、教育程度和居住年限对农民工的迁移意愿产生显著正效应;第二,经济因素对农民工的迁移意愿有着显著正效应,经济利益仍然是农民工流入到城市的主要目的;第三,住房因素已经成为影响农民工迁移意愿的重要因素之一,特别是租赁私房、住房设施、住房支出和居住满意度对其影响显著;最后,重点分析了住房因素对老一代和新生代农民工的迁移意愿影响存在着代际差异性,新生代农民工在迁移过程中比老一代农民工更看重住房因素。 表5 代际间农民工迁移意愿影响因素的估计结果 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著 为了提高河北省地级市农民工的迁移意愿,基于上述结果本研究得出以下启示:第一,针对受教育程度较高和长期居住的农民工,政府可以为他们进一步提供公共服务等方面的支持,并为他们的配偶提供优惠政策,吸引全家进城就业,提高他们的迁移意愿。第二,经济因素仍是农民工进城工作的主要因素,因此要保障农民工的经济权益,提升他们的经济满意度,确保他们有足够的住房支付能力。第三,住房在新生代农民工迁移过程中有着重要的影响作用。地方政府要加大住房租赁市场秩序的整顿,促进住房租赁市场的完善,确保租赁住房有基本的配套设施,并稳定住房租赁市场的租金价格,增强农民工的住房满意度,从而进一步吸引农民工迁移并定居。三、变量的描述性分析

(一)农民工迁移意愿与代际差异

(二)农民工迁移意愿影响自变量的描述性分析与代际差异

四、计量结果分析

(一)Logistic回归分析

五、结论与政策建议