汉字中的酒器盉

周要港

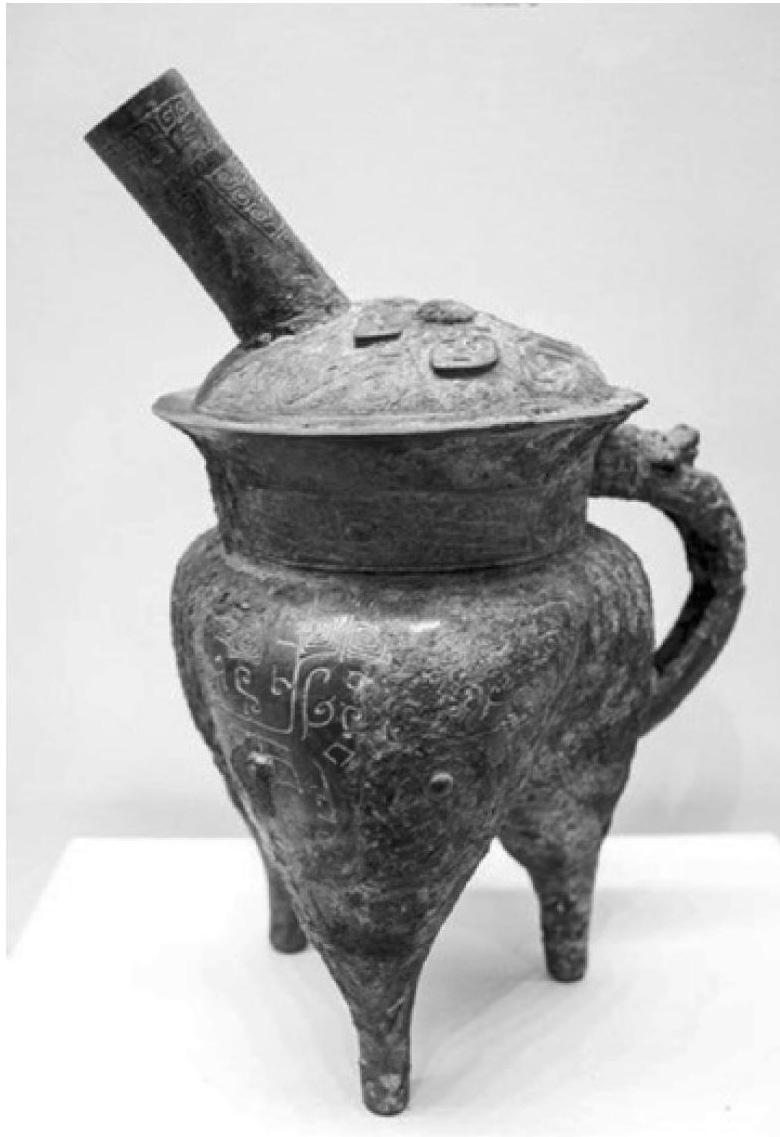

,作为商周时期一种重要的青铜酒器,硕腹,腹部一侧斜生长管状流,另一侧有,三足,有盖,盖多以链等与相连。明代学者杨慎在《丹铅总录·凤》中有“瓦釜之于黄钟,饕鼎之于凤”的记载。

“”字的含义

汉代许慎的《说文解字》中对“”字的描述为调味也。从皿禾声。南朝梁大同年间太学博士顾野王所撰写的第一部按汉字形体分部编排的字书《玉篇》中对“”的解释则为“和”字。王国维在《说》中云:“之为用,在受尊中之酒与玄酒而和之而注之于爵。或以为有三足或四足,兼温酒之用。”

作为名词使用,主要指古代酒器,有陶器和青铜器之分,以青铜器较多。圆口、三足、深腹。用于调和酒与水、调节酒的浓淡。青铜主要流行于商周时期。王国维在《观堂集林·卷三·艺林三·说》中有“余谓者,盖和水于酒之器,所以节酒之厚薄者也”的记载。

“”用作动词时,主要有调味的意思。后随着历史语言的变迁,调的“”后多用“和”来代替。《荀子·礼论》中载:“刍豢稻粱,五味调,所以养口也。”

历史发展中的“”

作为一种器物在中国的存在是与中华文化一道开始的,在距今7000年左右的河姆渡文化中就已发现,但是在当时的作用并不是作为酒礼器使用,到了三代时期,作为酒礼器的功能才开始出现。

仰韶文化时期,随着生产力的不断发展,粮食作物产量不断提高,这就为酿酒的出现提供了可能。尤其是在这时期,的特征与三代时期的开始接近,圆口,深腹,前有流后有,多呈三足或四足。这样的形式已经与二里头遗址所出的陶非常接近。

史书记载,商人好酒。商代酿酒之风比之夏代更为浮夸。《史记·殷本纪》中记载:“将酒淫乐……以酒为池,悬肉为林。”于是在商代出现了大量的青铜酒器,而青铜作为一种调酒器就出现在商早期,盛行于商晚期至西周时期,流行至春秋战国时期。西周中期以后盘与成了一组礼器组合,此时又出演了的角色。根据古文献的记载,本身是盛水来调和酒的浓度的,不一定是把水与酒放在中调和后再注入爵中的。在西周时期,扮演了的角色,那么由此而推断,主要是盛水器,用来调和酒的浓度,其与盘作为一组礼器来使用,则是起到洗盥的作用。

商周时期,青铜酒器大量出现。、爵、觚等酒器的形式、纹饰等也出现了不同程度的变化,总体趋势由简单到复杂。商代晚期,酒器上出现了诸如饕餮纹一类的复杂纹饰,已经超出了早商时期花卉纹所代表的含义。同时,随着的演变,的流也在不断下降,由二里头时期袋足的流置于斜顶部变为置于颈部,这样一种变迁规律也许正是当时人长期使用而从日常生活中所得到的一种形式。在殷墟墓葬中,通常与爵、觚等酒器相连,应该是作为地位的象征。在一定程度,的不断演进,是奴隶制不断变化发展在礼器上的反映。的纹饰、形式由简单变为复杂,可能正是商周时期王朝变更、奴隶制不断完善、礼乐制度不断健全的一种表现,在西周达到顶峰。

秦汉时期,随着生产力的不断发展,也出现了重大的变化。由商周时期的鼓腹变为扁圆形,提梁大量出现,圆口深腹,有流,从这类器形则能看出与我国现代所用的茶壶类似,所以秦汉时期的提梁可能就是当今我们所用的茶壶的雏形。

宋代金石之风盛行,多数学者认为是盛酒器,并一度得到世人的认同,后来发现与并存,又被称为盛水器。到民国时期,王国维认为是用来调和水与酒的,并得到郭沫若等的认同,学术界逐渐认可其功能是用于调和水与酒的,并提出其有温酒之功能。目前关于的功能,学界众说纷纭,想要彻底解决,还需依靠未来的考古发掘来提供更多的原始材料。

传统文化中的“”

随着语言文化的发展,“”逐渐演变成了“和”,并且其所代表的内涵也发生了重大的变化。文献《申鉴·杂言上》中记载“嘉味以济,谓之和羹”,在这里已经用“和”代替了“”,此时的“”退而求其次来表示装食品的盒子,其本义的调已经没有了。

中国传统文化讲究以和为贵,家和万事兴等“和”思想,都可以在一定意义上理解为是“”的思想,即所谓的文化。和为贵的思想可以视为调的意思,就是借助具有调酒与水的功能,来调和社会各个阶层、各个方面,构建一个真正的和谐社会。

随着历史的发展,的形态出现了各种各样的变化,同样的使用也随着时代发展出现变化。如商人重酒,周人好食,故商代多与爵、觚等共存,周代常与共存。到了汉代以后,铁器已经占据主导地位,青铜器走向衰落,而这类大型酒器也在秦汉以后出现了变化。有流与提梁,到春秋战国时期,一些取消了的装饰,三足变为圈足这样一种形态。

考古发现中的“”

,作为商周时期一种重要的青铜酒器,在酒文化中有重要的地位,具有象征性与代表性的意义。青铜酒器不仅仅是酒文化的代表,更多的是当时奴隶主统治阶级身份的象征。如举世闻名的殷墟M5(妇好墓)与1990年所发掘的殷墟郭家庄M160都随葬有铜,与之相搭配的青铜礼器还有觚、、鼎等。所以,在商代中晚期,仍然是一件非常重要的青铜礼器,受到奴隶主贵族的喜欢。

通过对考古出土的研究分析,在早期多以陶為主,造型夸张、体型较为庞大、做工较为粗糙且在各个遗址的各个分期中并未连续发现。所以在当时的用量应该是比较少的,但分布较为广泛。南方河姆渡文化、马桥文化、三星堆文化等,北方地区的龙山文化、岳石文化、夏家店下层文化、齐家文化等均发现有陶。此时的在一定意义上说已经具备了三代时期青铜的主要特征。顶部以一流一口居多,流均为管状,口朝上约45度左右,单,在当时以三足为主,呈袋状形式,通体磨光,常见弦纹装饰四周,边远地区所出土的在其袋足部位刻划有几何纹式,其所代表的意义至今仍是个谜。

在当时的文化背景下,的地位并没有那么重要。在考古发掘中与并出的还有这类酒器,到二里头文化三期的时候,真正取代了成为当时最流行的酒器。在二里头文化时期(也就是夏王朝中晚期),可能已成为一种身份地位的象征,尤其是在二里头文化墓葬中最能体现。二里头文化墓葬共分甲、乙、丙、丁四种类型,由于甲型墓发现较少而且该墓被盗扰严重,故未发现大量随葬品。在二里头文化已公布材料的乙型墓葬中,有70%以上的墓葬中均有出土,与配套的还有陶爵,在丙型墓葬中仅有几座墓中随葬有酒器,在丁型墓葬中没有见到此类器物。所以依目前已公布的材料来看,在夏代的社会中,与爵等这些酒器已经扮演了礼器的作用。

陶由原先的暗灰色陶开始向泥质白陶与浅灰陶转变,在的口上往往有器盖,顶盖高隆,出现了一种上端瘦细、下端三足较高的。对比二里头文化四期所出土的陶,整体而言形体逐渐变得肥矮,流口较直,纹饰稍加变化,多在腰部开始装饰附加堆纹等纹饰,其造型已与商文化中的青铜类似。到了商代时期,在二里岗遗址、安阳殷墟等商代遗址中几乎没有發现太多的陶,而出现了另外一种酒器陶,这也许就印证了《礼记注疏》中所说的“夏后氏以鸡彝,商以,周以黄目”,鸡彝一定意义上被部分学者认为是封口。

中国青铜时代历经夏商周三代近2000年的历史长河,在此时期的人们对于青铜器的制作已经达到炉火纯青的地步。古代人们相信五行之说,而青铜器与陶器、玉器、漆器等相比,具备金、木、水、火、土的完备性,因为青铜在古代被称为“吉金”,而在铸造青铜器时则是需要五行来共同完成的,所以古人对于青铜器非常崇拜。在三代君主敬神敬先王与祭祀之风大盛的情况下,青铜礼器开始大量出现,礼器组合也更加规范。史书记载商人好酒,在考古发掘中也印证了这一记载,在商代大中型墓葬中大量出现觚、爵等酒器组合,而且、尊、等此类大型青铜酒器也层出不穷,造型精美。在这些青铜酒器中的地位极其重要。

商周时期的样式出现了巨大变化,造型多样,纹饰复杂多变。此时的青铜有龙角人面、顶流袋足式、兽面纹、曲折纹、龙纹方等多种样式,而且西周时期大多数上都刻有铭文。春秋战国时期,出现了小口广肩、有提梁等这些具有地方性特征的,而且这时期上铭文逐渐增多,如在江苏吴县东周墓葬中出土一件,上刻有铭文:“楚叔之孙途为之”,造型精美。

西周时期的基本形态为承袭商代而制,春秋时期的基本形态也承袭着西周而制。但春秋时期周王室衰微,礼崩乐坏,在此情况下青铜礼器也慢慢地打破了商周时期青铜礼器的神秘与沉闷,相应透露出一些轻松、自然的气息,而出现了新的创意与形制。

1955年出土于安徽寿县春秋晚期蔡侯墓的龙首,存车处称蔡侯,通体呈铜绿,保存比较完整,整体呈方形。器物口部为方形,外侈,口沿呈镂空卷沿状,方形器盖上有一钮,口与圈足上下对称。前腹部置龙首管状流,龙颈部区位两次弯曲,腹部前后各置一扉牙,与流相对应的地方则有镂空卧兽形,腹部两侧各有一环钮,下有圈足,呈四瓣形态。蔡侯完全符合这一时期青铜礼器的变革,具有深远影响。

作者单位:郑州大学