研究生教育创新培养基地建设现状与路径研究

——以河南省高校为例

詹 亮

(郑州航空工业管理学院,河南 郑州 450046)

近年来,各省市教育部门在教育部、财政部《关于深化研究生教育改革的意见》文件精神指导下,陆续开展研究生教育创新培养基地建设工作,制定多项政策鼓励本地高校与企事业单位合作建立研究生教育创新培养基地,以促进研究生培养质量的提升以及创新实践能力的提高。校企双方如何合作创建与管理研究生教育创新培养基地、如何创新研究生培养模式以及如何评价研究生培养效果等问题既是各地教育部门研究生教育改革创新工作的重点,也是学者们研究的热点。河南省研究生教育创新培养基地建设工作自2012年开展以来,历时七年,已取得一定的建设成效。本文基于河南省研究生教育创新培养基地的建设现状分析基地建设中存在的主要问题,并提出完善创新培养基地建设的路径。

一、文献回顾

大力建设研究生教育创新培养基地是促进研究生教学改革与教育质量提升的重要实践举措。创新基地建设作为研究生教学改革研究中的重要环节吸引着国内外学者对其进行研究。刘红斌(2014)[1]通过对研究生创业的现状进行分析,发现研究生创业的积极性不高、科技创业比例较低,究其原因是国家及高校对研究生教育创新创业教育的认识不到位,忽视了对研究生教育创新实践能力的培养。刘娟(2019)[2]以北京高校为例,通过对产学研协同培养研究生的运行机制进行实地调查,指出培养机制运行中存在的问题并提出创新发展建议。王海燕(2016)[3]以西北工业大学“翱翔创新计划”为例,探讨如何全方位构建研究生教育创新实践能力培养体系以及提高研究生教育创新能力的路径。杨栩、冯诗瑶(2018)[4]总结分析了我国研究生教育创新人才培养模式的现存问题,并基于CDIO教育理念提出创新人才培养模式的思路。何晓聪(2013)[5]构建研究生教育创新动机结构模型并以广州地区高校为例,实证分析了潜在创新实践能力向现实创新实践能力转化的影响因素。刘芳,彭耿(2016)[6]基于湖南省研究生教育创新基地的实际,分别从高校分布、学科分布以及空间分布等几个角度探讨基地建设情况,得出基地建设存在较大提升空间,基地在高校、空间、学科之间的分布不够合理的结论,并提出创新基地建设的长效机制、创新基地建设主体共享资源以及互动发展模式的保障措施。李经民,段春争等(2017)[7]基于大连理工大学全日制专业学位研究生培养的现状,探讨了协同创新培养机制的应用,提出以协同创新培养机制为依托的研究生培养模式并进行具体实践。陈秀锋,曲大义等(2019)[8]以我国研究生教育创新基地建设现状为切入点,分析研究生教育创新基地建设中面临的具体问题,并针对基地建设模式与管理制度、培养过程管理、校内外导师合作办法提出具体的解决措施。

通过对研究生教育创新基地的研究现状进行分析可以发现,学者们主要是对国内创新基地的整体情况进行分析,或者以本校或某个学科为例探讨基地建设情况,而对河南省研究生教育创新培养基地的相关研究较少。因此,积极探讨河南省研究生教育创新培养基地建设问题,能够为河南省地方高校创新培养基地的建设提供指导与帮助。

二、河南省高校研究生教育创新培养基地建设的现状

为促进河南省研究生教育创新计划的实施,河南省教育厅于2012年10月制定了《河南省研究生教育创新培养基地建设实施办法》,实施办法中规定,创新培养基地由具有博士、硕士授予权的高校牵头,以高校优势学科或专业为依托,以科研项目研究与团队创新建设为基础,以培养研究生的创新实践能力为核心,与企业单位、政府事业单位、科研院所共同建立,河南省各建设单位创建的基地均以河南省研究生教育创新培养基地为名。2012年以来,河南省教育部门制定多项政策、调动多方资源积极推动研究生教育创新培养基地建设工作的开展。截至2019年年底,共开展五批次的基地建设申报工作(2013年、2014年、2018年未开展基地建设申报工作),经过近七年的发展,河南省研究生教育创新培养基地的建设工作取得了一定的成效。

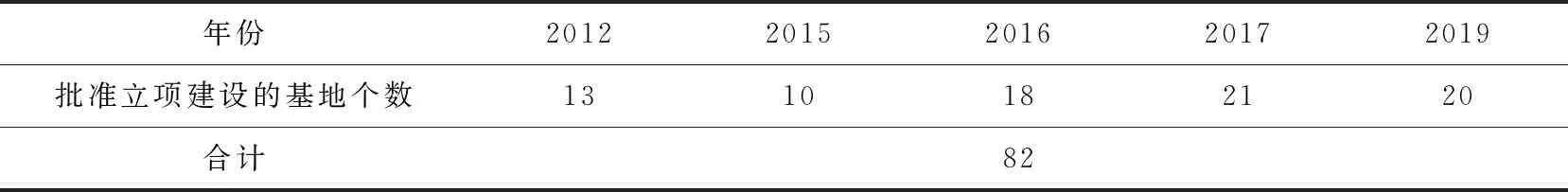

(一)创新培养基地批准建设情况

2012年至2019年,河南省教育厅批准立项建设的研究生教育创新培养基地共82个(表1)。2012年12月,经河南省教育厅批准成为研究生教育创新培养基地建设单位的高校共13所。其中,郑州大学依托优势学科材料科学与工程与河南神火集团共建基地,河南师范大学与河南天方药业公司联合创建以化学学科为依托的创新培养基地。2015年郑州大学、河南理工大学以及河南师范大学等10所高校被批准为第二批建设研究生教育创新培养基地的单位。其中,郑州大学依托材料科学与工程、化学工程与技术学科与中铝郑州研究院联合建立基地,郑州航空工业管理学院与中航工业集团以工商管理学科为依托建立创新基地,河南省教育厅根据财政计划以及基地建设情况向每个建设单位提供经费资助。2016年华北水利水电大学等18所高校被批准成为第三批建设研究生教育创新培养基地的单位。其中,华北水利水电大学与浙江华东建设公司共建以地质资源与地质工程学科、工程硕士专业为依托的创新基地,河南省教育厅分别向各建设单位提供25万元的建设经费资助。2017年19所高校的21个研究生教育创新培养基地被批准立项建设。其中,郑州大学获批建设两个创新基地;河南农业大学分别与河南省鸡公山自然保护区管理局、河南省科学院能源研究所共建林学、农业工程学科创新基地。2019年郑州大学、河南大学、华北水利水电大学、河南财经政法大学等18所高校的20个研究生教育创新培养基地被批准立项建设。其中,河南大学与中科新兴研究院共建的基地获得20万元河南省财政经费资助;郑州大学分别与郑州磨料磨具磨削研究所、河南能源化工集团煤气化公司联合建设材料科学与工程专业创新基地、化学工程与技术专业创新基地;同时获批两项创新基地建设的还有河南财经政法大学,其分别与河南省大信整体厨房科贸公司、河南省高级人民法院共建工商管理和管理科学与工程学科创新基地、法学学科创新基地。虽然,河南省研究生教育创新基地的建设数量逐年增加,但数量整体偏少,每个建设单位的基地个数均值为4.32,与东部发达省份相比差距过大,而且建设经费投入不够,资助力度有待加强。

表1 河南省研究生教育创新培养基地历年批准立项建设数量

注:数据源于河南省教育厅网站、河南省高校网站,下同.

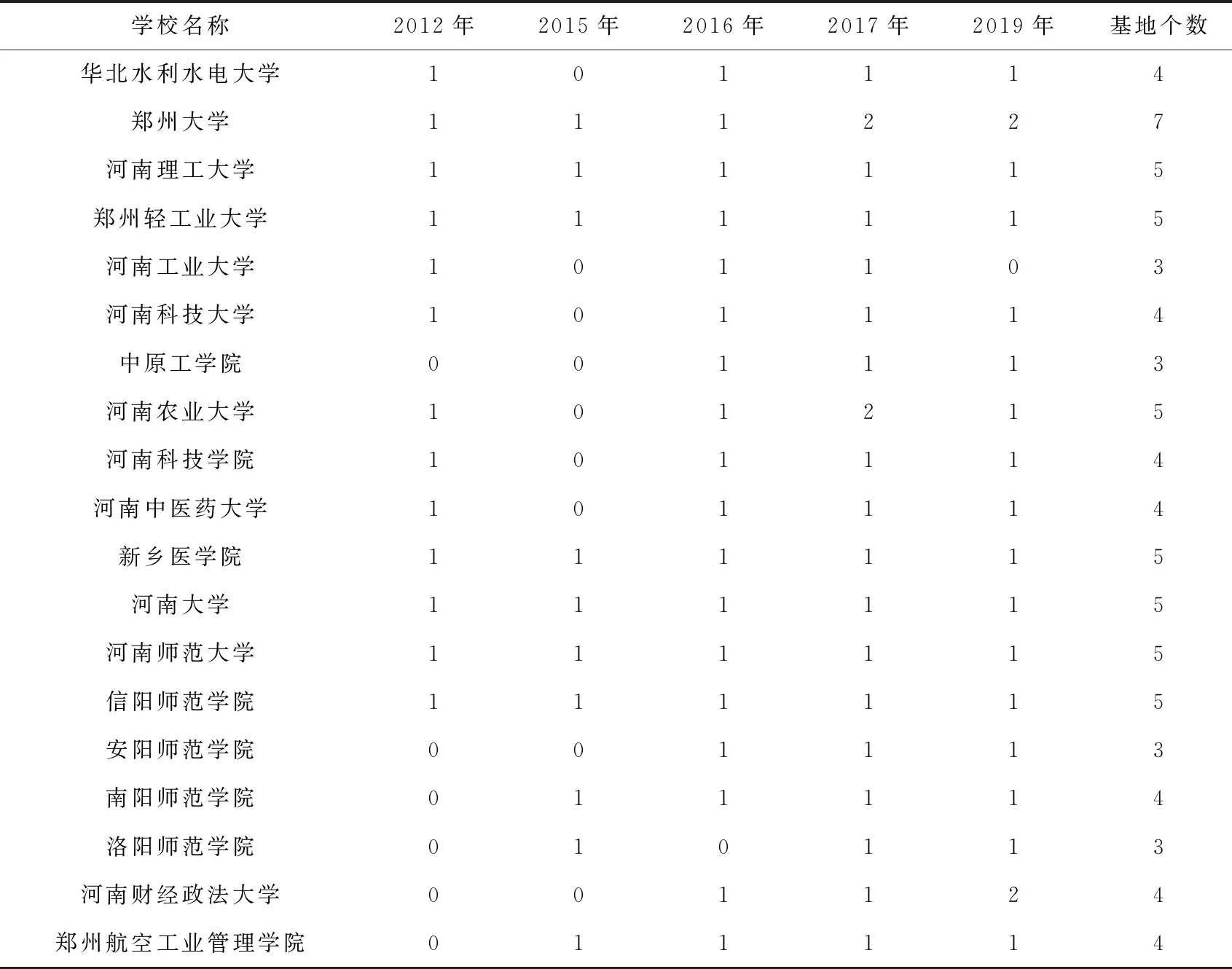

(二)创新培养基地的高校分布情况

河南省研究生教育创新培养基地基本涵盖了省内所有具有硕士学位授予权的高校。基地的高校分布情况如表2所示,基地在“双一流”高校与地方性师范院校的分布情况如表3、表4所示。

首先,基地分布不均衡。由表2可见,基地个数最多为7、最少为3,主要分布于郑州大学、河南大学、河南理工大学、河南农业大学、郑州轻工业大学等传统理工科院校或综合类院校。文科类或财经类院校的基地数量较少,比如,河南财经政法大学、郑州航空工业管理学院的基地分别只有4个。这主要与河南省高校“以工科为主、大力发展农学”的发展定位相关,优势学科主要集中于理工科院校,以优势学科为依托构建创新基地有利于增加优势学科的科研产出、促进高校与地方经济的协同发展。

表2 河南省研究生教育创新培养基地的高校分布情况

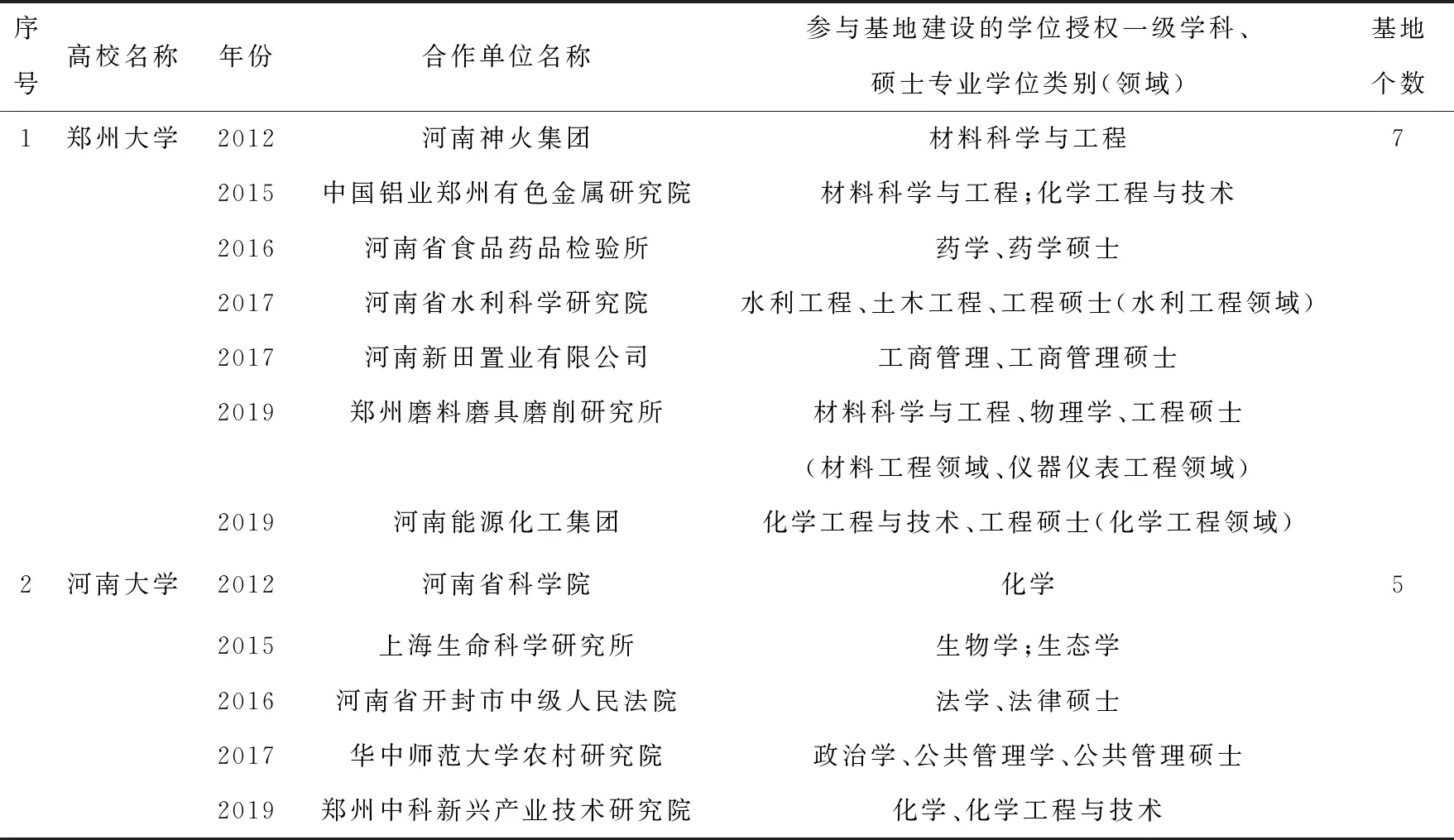

表3 河南省“双一流”高校研究生教育创新培养基地分布情况

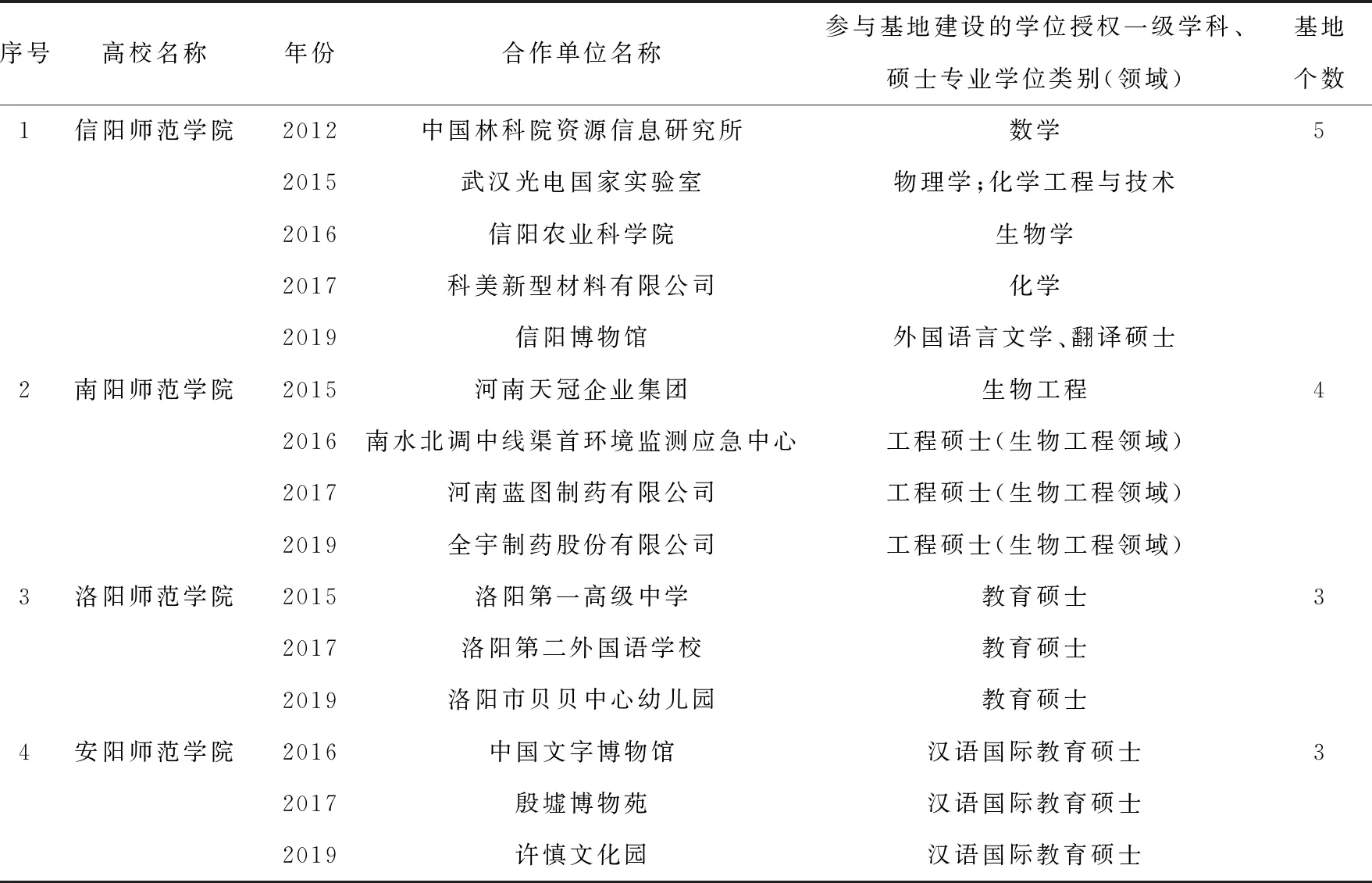

其次,基地在“双一流”高校与地方性师范院校之间的分布差距较大。由表3可见,郑州大学有7个创新基地,依托学科遍布材料科学与工程、化学工程与技术、药学、工商管理等多个领域,合作单位涉及国有垄断行业、科研院所、政府事业单位等。由表4可见,地方性师范院校中信阳师范学院有5个基地,洛阳师范学院、安阳师范学院仅有3个基地。四所师范院校的基地依托的学科领域或硕士专业范围较窄,主要集中于数学、物理学、外国语文学等学科以及工程硕士、教育硕士、汉语国际教育硕士等专业,合作单位主要涉及科研院所、学校、博物馆等单位,与企业的合作较少,不利于科研成果的转化以及技术的推广应用。双一流高校与教育资源匮乏的地方性师范院校的基地在建设数量、学科领域分布、合作单位等方面差距明显。

表4 河南省地方性师范院校研究生教育创新培养基地分布情况

(三)创新培养基地的学科领域、硕士专业分布情况

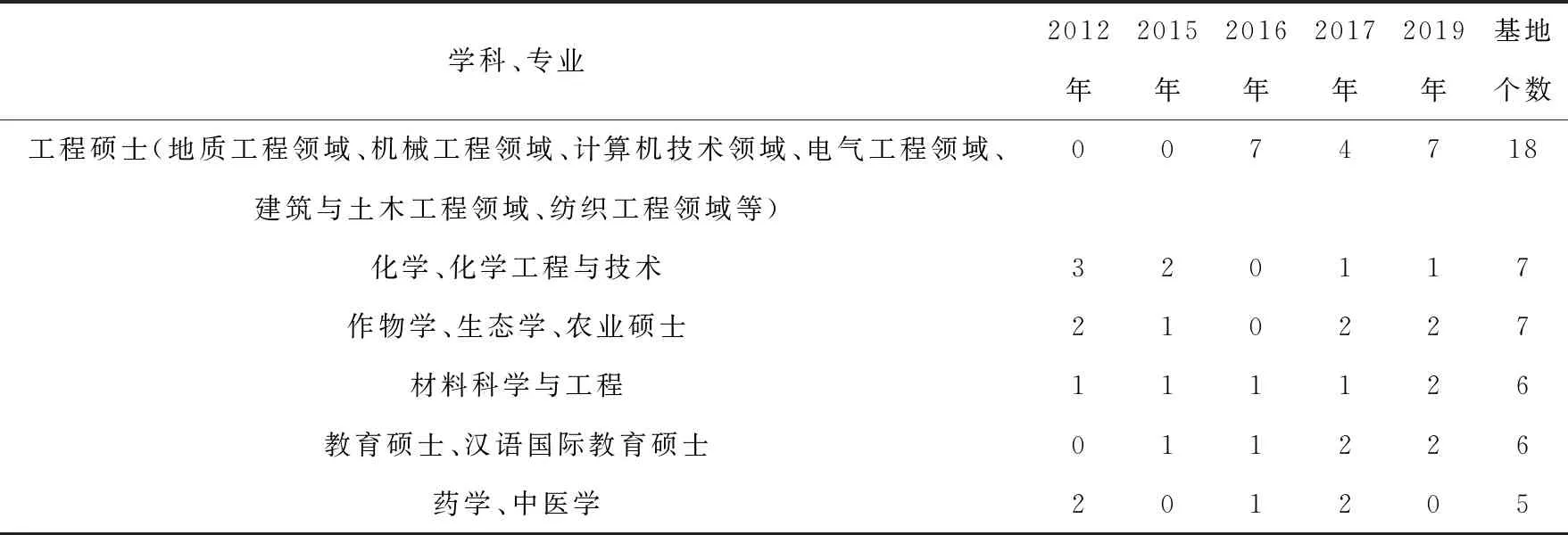

河南省研究生教育创新培养基地的学科领域、硕士专业分布范围较广,涵盖了理工科、医学、农学、经济管理、文学、教育学、工程硕士、工商管理硕士等多个学科或专业(表5)。但是基地的学科、专业分布不均,多集中于理工科领域。以工程硕士(地质工程领域、机械工程领域、计算机技术领域、电气工程领域、建筑与土木工程领域、纺织工程领域等)、化学工程与技术专业为依托建设的创新基地分别有18个、7个,以教育硕士、汉语国际教育硕士专业为依托构建的创新基地有6个。相比之下,对工商管理专业、工商管理硕士等经管类的基地建设不够重视,全省高校建立的以经管类专业为依托的创新基地只有3个,与理工科基地数量相差甚远。

表5 河南省研究生教育创新基地的学科领域、硕士专业分布情况

注:限于篇幅,表中仅列示前六名.

(四)创新培养基地终期考核情况

《河南省研究生教育创新培养基地建设实施办法》规定了创新基地建设期为3年。河南省教育厅负责对基地的建设情况进行考核,考核形式包括中期检查与终期评估。基地建设1-2年时进行中期考核,建设期满由省教育厅组织专家通过现场考查、评估的方式分别从基地建设目标、管理制度、研究生培养、科技创新、技术成果转化、基地经费使用、建设计划完成情况等方面进行考核。对于考核结果为优秀的基地,省教育厅将给予培养单位建设经费奖励。

2016年9月,河南省教育厅组织专家对首批立项建设的13个研究生教育创新基地进行终期考核评估,评估结果分为合格与不合格两个等级。经专家评估,13个创新基地均终期考核合格。2018年参与终期评估的研究生教育创新基地中有6个基地考核结果为优秀。2016年、2017年、2019年批准立项的创新基地因仍处于建设期内,尚未进行终期评估,但通过中期检查的结果可知,各高校的基地建设工作进度与建设计划一致。

(五)创新培养基地建设成效

近几年,河南省研究生教育创新基地建设的数量持续增长,根据终期评估结果可知,基地建设成效明显。(1)基地建设目标明确。各基地积极探索研究生培养创新模式并进行实践,逐步提高研究生培养质量,并形成梯队合理的科研创新团队,校企之间的科研创新能力、科技成果转化能力提升明显,建设期满,各基地基本实现建设目标。(2)基地管理规范、管理制度健全。基地的日常事务、人才培养、技术研发、校企合作等事项均能按照管理制度进行。(3)注重研究生教育创新能力的持续培养。基地根据学术型硕士研究生、专业硕士研究生的培养目标和专业特点分别制定科学合理的培养方案,通过多途径鼓励、引导研究生参与创新实践,不断提升基地内研究生的培养质量。(4)科技创新效果较好、技术研发成果较丰富、校企合作双方交流加强、高质量的科研产出增多。82个基地内科研创新团队申请的国家级和省部级科研项目立项数量,发表的SCI、EI、CSSCI、CSCD等论文数量较基地批准立项前均有不同程度的增长。其中,郑州大学、河南大学双一流高校的科研成果提升明显、技术推广效果显著,郑州大学7个校企合作创新基地的技术研发成果、批准注册的专利数稳居全省高校第一。(5)基地经费的使用、记录与监管规范。经费主要用于调研、实验设备购买、学生培养、学术交流、资源平台建设等,各基地能够做到严格按照经费预算执行。(6)建设计划完成情况良好,三年建设期内基本能够完成立项时确定的建设任务。总体来说,河南省82个研究生教育创新培养基地在建设期内取得了一定的成效,但仍有较大的提升空间与创新空间。

三、加强河南省高校研究生教育创新培养基地建设的路径

(一)增加创新基地建设数量,加大经费资助力度

与东部发达省份相比,河南省研究生教育创新培养基地只有82个,整体数量偏少。创建研究生教育创新基地是提升研究生培养质量的重要举措。因此,首先,应该扩大研究生教育创新基地建设的数量,尤其是基地建设要向教育资源匮乏的地级市院校倾斜。其次,加强研究生教育创新基地财政经费资助力度。河南省财政每年对基地经费资助金额不同,资助水平整体较低,2016年的资助水平最高,每个建设单位资助25万元,其他年份资助金额为几万元至十几万元不等。第三,政府部门应积极制定政策,引导优质企业加入研究生教育创新基地建设队伍。扩大基地建设数量,丰富资助形式,鼓励社会各界以资金、设备、实物等形式对基地建设进行投入,并对参与基地建设的企业给予政策上的倾斜[9]。

(二)完善“两段式”+“双导师”培养模式,提升研究生培养质量

创新基地内研究生的培养采用校企联合培养的模式,即采用两段式的培养模式[10]。第一阶段,研究生需在校内按照个人培养方案完成全日制基础理论课的学习;第二阶段,研究生需在学校合作的政府事业单位或者企业、科研院所完成专业实践、科研项目、论文撰写等培养环节。在该模式下,基地合作双方结合培养目标、专业特色、用人单位实际需求共同制定研究生培养方案。“两段式”培养模式应与“双导师”指导模式结合使用,每位研究生均由一位校内导师和一位实务界导师共同指导,即第一阶段基础理论课学习阶段主要由校内导师进行指导、校外导师指导为辅,第二阶段专业实践阶段主要以校外导师指导为主、校内导师指导为辅[11]。以郑州航空工业管理学院与中航工业集团联合建立的会计专业硕士创新基地为例,会计专业硕士学制两年,第一年为校内理论课学习阶段,主要由校内会计学专业的导师进行指导,第二年为专业实践阶段,主要由中航工业集团的总会计师、总经理、财务部长等实务界专家进行实践指导。创新研究生培养模式,推行两段式、双导师制培养模式不仅能够提高研究生的学术研究水平、提升研究生的培养质量,也是培养研究生教育创新能力、实践能力的需要。

(三)优化导师队伍建设,明确双导师职责

双导师指导模式下,基地合作双方应遴选科研创新水平高、业务能力强的高校教师以及实践能力强、实务经验丰富的实务界专家担任导师[12]。优化导师队伍,形成合理的科研、实践指导梯队,明确校内外导师的职责,加强校内外导师间的沟通与交流。以郑州航空工业管理学院与中航工业集团联合建立的会计专业硕士创新基地为例,基地制定了研究生导师遴选办法、任职要求、培养过程管理等文件,对校内外专家担任导师的标准予以细化、量化,并定期对导师的任职资格进行考核,考核不合格,则取消其导师资格。同时,明确了校内外导师的培养职责,比如,校内学习阶段,主要由校内导师指导,企业实践阶段,主要由中航工业集团导师指导,研究生参与横向、纵向科研项目以及撰写毕业论文等环节由校内外导师全面跟踪、共同指导。

(四)注重过程性考核,创新评价机制

“两段式”+“双导师”培养模式下,校内外导师的联合指导应贯穿于研究生的理论课程学习、科研活动、企业实践、毕业论文设计等各个培养过程。研究生应加强与校内外导师的联系,及时向校内外导师汇报课程学习、科研活动、实习、论文撰写等学习实践进展情况。基地对研究生的考核应突破传统的结果性考核方式,创新评价机制,注重过程性考核[13]。比如,在企业实践环节,研究生应在实践结束后及时向校内外导师提交实践成果、实习作品、实习总结等,由校内外导师共同考核评价并给出实习成绩,导师应将研究生实习期间实践能力的培养作为考核重点。实施过程性考核与终期考核相结合的评价机制、促进研究生教育创新能力、实践能力的提升。

综上所述,虽然河南省在推进研究生教育创新培养基地建设方面取得了一定的成效,但通过对基地建设的现状进行分析可以发现基地现存一些问题:基地数量整体偏少且经费投入有限、在高校间的分布不平衡、在“双一流”高校与地方性师范院校之间的分布差距较大,以及基地主要集中于理工科学科领域或专业,经管类创新基地较少。因此,河南省政府部门及建设单位应增加创新基地建设数量,加大经费资助力度,完善“两段式”+“双导师”培养模式,优化导师队伍建设,注重过程性考核,创新评价机制。只有不断完善创新基地建设,注重研究生的创新实践能力的培养,提高研究生培养质量,才能促进高校与地方经济的协同发展,实现人才强省的发展战略目标。