综合性评价在微生物学与免疫学实验教学改革中的应用①

姚 佳 徐 文 李 薇 马 茜 汪 洋

(西安医学院基础医学部病原生物学教研室,西安 710021)

微生物学与免疫学作为联系基础理论和临床的桥梁课程,是基础医学的核心学科之一,为临床科室中的感染性疾病、传染病、超敏反应疾病和肿瘤等疾病提供重要的理论基础和检验手段[1]。微生物学与免疫学实验课程,作为理论课的实践课程单元,是基础性与技能性相结合的医学教学环节,对医学生更加全面的掌握病原微生物的生物学性状、致病机理、检查和诊断方法都至关重要,也是培养医学生观察能力、动手操作能力、思维能力、运用能力等智力因素的重要途径[2]。

实验课的评价是实验教学中的重要环节,科学合理的实验评价体系是评估学生综合素质和反馈实验教学质量的重要手段,对实验教学也能起到正确的导向作用。实验课的评价体系由2个部分构成,即平时的实验成绩评价和期末的实验考核评价。然而在我校目前的实验教学过程中,平时的实验成绩评价多采用“报告式评价”的方法,评价形式简单,标准单一。期末的考核评价往往缺失,长此以往,已经造成学生“理论重、实验轻”的思维定式,极大地磨灭了学生实验的积极性,使得实验教学难以实现预期的教学效果,也有悖于实验教学以培养学生观察能力、动手能力、创新精神和创新思维这一宗旨。近几年,为了深化教学改革,提高办学水平的需要,我校微生物学与免疫学实验教学借鉴国内外先进的实验教学模式,结合我校现有的实验教学条件和教育改革的发展形势,改革了现有的实验考评办法,创建了一个以综合性评价为核心的实验教改体系,并在2016级临床、药学本科专业中进行了试行,收获了良好的学习效果。

1 实验教学改革介绍

实验教学改革是指在科学的实验思想体系指导下,以熟练掌握学科实验的基本技能为前提,研究科学方法,体会科学研究过程,锻炼探究、整理和解决问题能力的一种实验教学体系[2]。

教改前,由于实验考核的缺失,学生最终的综合实验成绩由平时每次实验的平均成绩和实验考勤成绩两部分构成,而平时实验成绩是由教师在每次实验课后根据学生提交的实验报告质量来给予的。教改前综合实验成绩的构成如图1所示。

我们进行实验教改的做法是在课前布置自学任务和测验,根据学生自学情况和课前测验给予课前成绩;课堂上根据学生的实验态度和实验结果给予学生课中成绩;课后根据学生完成的实验报告给予其课后成绩,并通过课前、课中、课后的成绩给予学生单次实验成绩,同时在学期末通过实验考核给予学生期末考核成绩,平时实验成绩、实验考核成绩和实验考勤成绩共同构成学生最终的实验成绩,教改后综合实验成绩的构成如图2所示。

2 实验评价体系的改革

2.1平时实验成绩评价的改革 目前对微生物学与免疫学实验课程的评价方法大多采用传统的“报告式评价”,即学生在每次课程结束之后提交一份实验报告,对实验的目的要求、实验方法、实验结果进行文字和绘图描述,并分析实验结果,完成教师留下的思考题。教师通过实验报告对学生本次实验课的完成质量进行评价,同时给予学生本次实验成绩。

图1 教改前综合实验成绩构成Fig.1 Composition of comprehensive experimental results before reform

图2 教改后综合实验成绩构成Fig.2 Composition of comprehensive experimental results after reform

在这种评价机制下,报告质量成为学生唯一关注的问题,但实验报告写的好坏并不能充分反映出学生的实验技能和理论知识的掌握情况,甚至有的学生在实验课堂上不进行任何操作或者实验根本没有得到正确的实验结果,也能通过“借鉴”别人的成果完成一篇高质量的实验报告从而获得教师的高分好评。而对于在课堂上积极动手、认真操作、结果准确的学生,也无法通过实验报告进行分辩[2,3]。

正因如此,为了充分调动学生学习的积极性和主动性,培养学生发现问题、分析问题和解决问题的实际能力,我们在课前、课中、课后分别加入评价环节,通过综合性的评价方法来代替传统的报告评价,以“全方位、多角度”的评价机制来客观评判学生的学习水平和学习效果,激励和督促学生进行学习,培养良好的学习习惯,这也正符合了目前提倡的“形成性评价”的特点和要求[4]。

2.1.1课前评价 在实验课前,教师通过网络平台发放本次实验的微课教学内容(图3),学生通过对微课的观看和实验指导教材的学习完成对本次实验内容的预习工作。这一过程由学生独立在课余时间完成,教师可通过网络平台观察到学生的微课观看情况(图4)。为防止部分学生点开微课进行播放,但实际并未认真观看的“刷课”行为,我们在课前组织学生进行一次5 min左右的在线测验,以掌握学生对实验内容的熟悉程度。测验依托网络教学平台开展,时间截止后测验成绩可以即时查看和分析,教师根据学生观看微课情况和课前测验的结果给予学生课前评价成绩,满分为10分,具体评价标准见表1。

图3 观看微课的任务点Fig.3 Mission points of microlectures watching

图4 学生观看微课情况Fig.4 Situation of microlectures watching by students

课前评价的进行,起到了督促学生预习的作用,也减轻了课中学生学习的负担,提高了学习效率。通过课前测验的结果,教师亦很好地掌握了学生对实验内容的熟悉程度,在讲解时更容易做到“对症下药、有的放矢”,节约了课堂讲解时间,使学生有更加充分的时间去进行动手操作,提高了实验教学效率。

2.1.2课中评价 在课堂上,教师不再花费大量时间去完整的讲解实验原理和示教实验操作,根据课前评价反馈的结果,教师仅针对学生掌握不佳的实验内容进行强调和讲解,再由学生分组后进行实验步骤的讨论与回顾,最后进行实验操作。

表1 课前评价标准

Tab.1 Standard for pre-class evaluation

项目评价标准得分观看微课任务完成度(满分4分)0~29%030%~59%260%~89%3≥90%4课前测验(满分6分)课前测验结果0~6

在学生分组进行实验操作时,教师则在课堂巡视过程中针对学生实验中出现的问题进行指导,同时根据学生在进行实验操作时的实验态度和所展示的实验结果分别给予0~5分的评分,评分之和即为课中评价成绩。具体评价标准见表2。

通过课中评价,不同水平的学生,将因为对待实验课的认真态度、实验方法的规范性和实验结果的准确性得到不同的课中评价成绩,而那些“浑水摸鱼”打算“借鉴”别人成果的学生将因为没有实验结果而无法获得评价成绩。通过课中评价,将学生的注意力重新引回到真正的实验内容上来,充分调动了学生动手进行实验操作的积极性。

2.1.3课后评价 通过课前的微课和测验、课内的讨论和动手操作,学生已经完成了知识的传递和内化,在课后我们则通过完成实验报告和思考题来进行知识的巩固和拓展。实验报告仍采取常规报告的形式,而复习思考题的设置则不拘泥于教材和实验内容,可引导学生对知识的进一步拓展和探索,比如“你是否有其他方法能迅速区分革兰阳性和阴性细菌?”,“若患者咳痰标本中未检出抗酸阳性细菌,是否能排除结核病?”,“血浆凝固酶试验中菌悬液制备完成后为什么不能立即加入兔血浆?”等。教师根据完成报告和习题的质量给予学生课后评价。具体评价标准见表3。

2.1.4综合评价 在每次实验课结束后,授课教师结合学生的课前、课中、课后评价成绩,按照课前成绩占比30%、课中成绩占比40%、课后成绩占比30%的比例给予学生本次实验的综合评价成绩。

表2 课中评价标准

Tab.2 Standard for in class evaluation

项目评价内容得分实验态度认真参与小组讨论,积极主动进行实验操作,就实验中出现的问题与教师交流,主动向教师展示实验结果根据符合程度给予0~5分实验结果实验方法正确,实验操作规范,实验结果准确,节约实验材料根据符合程度给予0~5分

表3 课后评价标准

Tab.3 Standard for after class evaluation

评价标准得分(根据符合程度)实验报告格式规范、书写工整、实验时间、实验地点、实验项目名称、实验学时记录完备0~1.5绘图部分内容完整,所绘微生物形态准确、结构清楚,并标注放大倍数、染色方法及特殊结构0~2.0实验目的明确,实验原理叙述完整,言简意赅。根据实际情况写明所用实验仪器、实验材料0~2.0对实验步骤记录详细、方法正确、条理清楚,对实验结果分析详细透彻、规范全面0~2.5独立完成复习思考题,回答有科学性,有创新性0~2.0

在这种综合评价体系的要求下,学生通过“借鉴”一篇漂亮的实验报告获得高分成绩的情况将不再发生。课前评价使得学生不得不去认真观看微课,做好预习来应对课前测验;课中评价又要求学生必须在实验课上足够积极和认真,同时还要有正确的方法和结果,才能获得教师的认可拿到高分;而课后的报告不再是决定本次实验成绩的唯一因素,但对知识的巩固和拓展又起到重要的促进作用。综合性评价的要求对于培养学生良好的学习习惯,形成正确的学习方法都起到了积极的作用。

2.2期末实验考核的改革 考虑到医学生学期末课业任务重、复习时间紧张,教改前的实验考核环节往往是缺失的,仅仅是通过在期末理论考试中设置一部分实验内容相关习题来完成对学生实验技能掌握的检测。但这种考核方式主要考察学生的学习能力和思维能力,而无法客观反映出学生的观察能力、动手能力;另一方面,缺少了“正式”的实验考核压力,也导致学生平时对实验课的懈怠,长此以往,使学生形成了“理论重、实验轻”的错误观念。

为了提高学生对实验课的重视程度,提升实验课教学水平,同时也比较教改前后学生实验课的学习效果,我们在每学期实验教学结束后对参与教改项目的班级组织实验考核。我们将考核分为三个部分:标本辨识、实验操作和笔试,分别考察学生的观察能力、动手能力以及学习和思维能力,三部分成绩之和为学生的最终实验考核成绩。

2.2.1标本辨识 随机选取本学期实验课上观察过的微生物学与免疫学染色标本片10张,隐去标本片名称,由教师在显微镜下调好观察视野,学生领取答题卡后进入考场,在规定时间内观察所有标本片,并将所辨认的标本片名称填写在答题卡上,本部分考核内容在实验考核中所占比例为30%。

2.2.2实验操作 随机选取5个实验课上学生进行过独立操作的实验内容(如革兰氏染色、抗酸染色、血浆凝固酶实验、补体溶血实验、玻片凝集实验等),由学生临场抽签决定自己要考核的实验操作,考试必须由本人独立操作完成,这就促使学生必须对基本训练模块所教的所有基本操作技术全部熟练掌握,也可以扭转学生重理论轻实践的倾向[2]。在实践考核过程中,学生需在规定时间内完成全部操作过程,并向教师展示实验结果。教师在观察学生进行操作的过程中根据学生的操作规范性和结果的正确性进行评分,该部分考核内容在实验考核中所占比例为40%。

2.2.3笔试 笔试的考核形式与期末考试相同,笔试内容主要考察学生对实验原理、实验步骤的掌握情况,以及对相应实验结果的分析。笔试题型包括单选和简答,该部分考核内容在实验考核中所占比例为30%。汇总观察标本、实验操作和笔试成绩,即得到学生的期末实验考核成绩。

3 教学改革的实施效果

3.1教学改革的实施对象 本次教学改革是在本校2016级临床和药学专业开展的,共计实施2个学期,参与教改人数累计近200人,我们在每个学期选取相同专业的2个班级分别设置为实验组和对照组。实验组同学在课前、课中、课后加入评价环节,每次实验课成绩采用综合性评价方式评定,而对照组同学仍按照传统教学模式,每次实验课成绩根据实验报告评定。实验组和对照组的实验授课均为同一批教师,授课内容完全相同,但不论实验组或者对照组,均参加期末的实验考核,在实验考核结束后,通过实验考核成绩来判断2组学生在学习效果上的差异。

3.2教学改革的实施效果 对教学模式是否有效的评价可以从学习过程和学习结果两个方面来进行,前者包括教学模式是否有助于提高学生的自主学习能力,能否激发学习兴趣、促进理解和深化知识以及减少实验操作错误次数、一次性操作成功率等方面;学习结果则主要为是否提高学习成绩等。

3.2.1学习过程评价 在两学期的教学任务结束后,对参与教改的实验授课教师进行问卷调查,问卷调查的内容和结果见表4。

从问卷结果来看,实验组的学生在课堂纪律以及课上与教师的交流方面明显优于对照组学生,在分组进行实验操作时也更加积极主动,一次性操作的成功率也更高。这可能是因为通过教改调动了学生的学习自觉性和主动性,使得学生更加积极认真地去对待实验教学。

表4 授课教师问卷调查结果

Tab.4 Questionnaire survey results of teachers

内容结果实验组对照组没有区别你认为哪组学生的课堂纪律表现更好400你认为哪组学生在实验操作上更积极主动301你认为哪组学生和教师针对实验内容交流更多400你认为哪组学生的操作成功率更高301你认为哪组学生的实验报告完成质量更好202你认为给哪组学生上课更加轻松040

但在完成实验报告的质量上面,一半的教师反映实验组和对照组没有本质区别,这可能是因为对照组的学生成绩评价全部来自于实验报告,学生们在报告完成上面更加认真所致。在问及教师给哪组学生授课更加轻松时,所有的教师都选择了使用传统教学模式的对照组,在进行教改的过程中,实验组的教师尽管讲授的内容更少,学生课堂纪律和表现也更好,但要在课中对每个学生进行课堂评价,这无疑要付出比传统教学模式更多的精力。

此外,我们通过问卷星平台向两学期所有实验组的同学发放了调查问卷,发放179份,回收155份,回收率86.6%,具体结果见表5。

通过问卷结果可以看出,在采用综合性评价替代传统的报告评价后,由于评价内容的增多,使得学生获得的实验成绩更加客观、公正,调动了学生学习的自主性和积极性,多数学生对教改给予了比较正面的评价。超过90%的学生对教改后的教学效果表示满意;约86%的学生表示采用综合性评价后提升了自己的自学能力;约72%的学生喜欢教改后的教学模式;75%的学生认为采用综合性评价能激励他们更加认真去对待实验教学;约78%的学生认为采用综合性评价之后;在掌握试验技能和实验原理方面对自己更有帮助;约52%的学生认为相对于传统模式,综合性评价增加了自己的学习负担,考虑到综合评价增加了较多的评价内容,给教师和学生都带来了不少的教学和学习压力,这一结果也并不出乎意料,这也和以往一些其他的教改项目一致[5]。

3.2.2学习成绩评价 学习成绩是评价学习效果的最直观的依据,也是检测教学改革是否有效的最直接的指标。

教改实施的过程中,各项教改内容,评分标准,考核方法也在不断地进行完善,在教改的第一个学期,即2017~2018学年第2学期中,期末实验考核的形式仅有标本辨识和笔试2个部分,其中标本辨识占30%(考察学生的观察能力),题型为看图填空,笔试部分占70%(考察学生的学习能力和思维能力),笔试部分的习题包含单选和简答,部分题目内容见图5。

表5 参与教改学生问卷调查结果(n=155)

Tab.5 Questionnaire survey results of students(n=155)

问卷内容赞同人数(所占比例)你对教学效果是否满意141(91%)采用综合性评价是否提升了你的自学能力133(86%)你是否更喜欢教改后的教学模式111(72%)采用综合评价是否增加了你的学习负担80 (52%)采用综合评价是否使你更加认真对待实验课116(75%)教改后在掌握实验技能和实验原理方面对你是否更有帮助121(78%)你是否愿意在其他的实验课中使用综合性评价模式75 (48%)

在实验考核结束后,对考核结果采用SPSS21.0软件进行统计分析。结果表明实验组学生的平均考核成绩(67.51±13.88)明显优于对照组学生的平均考核成绩(54.23±13.84),且考核成绩之间存在显著差异(P<0.05),由此说明通过综合性评价引导的教学改革,实验组的学生在实验知识的掌握程度上优于对照组学生,分析结果见表6。

由于标本辨识和笔试都无法考察学生的动手能力,而实验教学主要的教学目标在于培养学生严谨的逻辑思维能力及独立的实践操作能力[6]。因此,我们在第二学期改进教学方法和评价体系的同时,期末的实验考核除了观察标本(占考核成绩30%)和笔试(占考核成绩30%)外,又增加了实验操作考核(占考核成绩40%),以期更加客观公正的来对学生的学习效果进行评价。

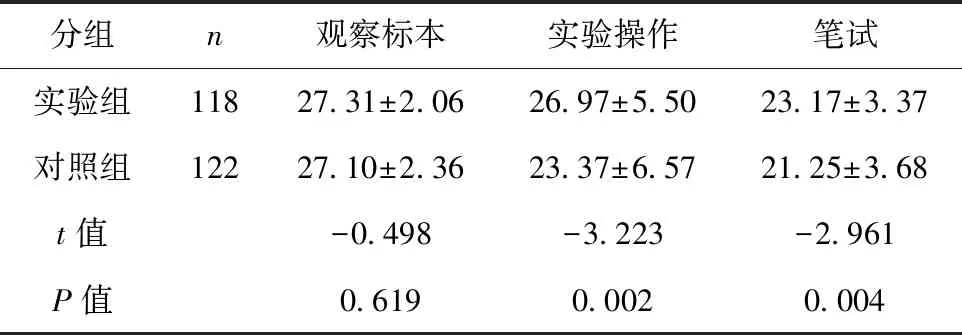

在考核结束后,我们对三部分考核成绩分别进行了统计分析,结果表明实验组和对照组的学生在观察标本的平均成绩上并不存在显著差异(P>0.05), 但实验组的学生在实验操作和笔试成绩上均明显优于对照组的学生,且两组成绩之间差异有统计学意义(P<0.05),见表7。

图5 2017~2018学年第2学期实验考核标本辨识部分题目Fig.5 Experimental examination of specimens identification in second semester of 2017-18 academic year

表6 第一学期实验组与对照组实验考核成绩比较

Tab.6 Comparison of experimental examination results between test and control groups in first semester

组别n成绩(x±s)t值P值实验组6167.51±13.885.3140.000对照组6254.23±13.84

分组n观察标本实验操作笔试实验组11827.31±2.0626.97±5.5023.17±3.37对照组12227.10±2.3623.37±6.5721.25±3.68t值-0.498-3.223-2.961P值0.6190.0020.004

通过2个学期的教改可见,采用综合性评价的方法能鞭策和激励学生更加认真对待实验教学,提高学习的自觉性和积极性,使学生由被动学习转向主动学习,从而更容易掌握实验课的相关内容。实验组和对照组学生在实验考核成绩上的显著差异也正是教改后提升了学习效果的良好印证。

3.3实施过程中的一些不足 同其他教改项目类似,在采用综合性评价之后,约一半的学生反映增加了学习负担[5]。原先轻轻松松的实验课,现在课前要看微课做测验,课上操作起来也是大意不得,唯恐步骤出错得不到正确的实验结果。而授课教师也普遍反映,采用综合性评价以后要花费比平时传统教学模式下更多的精力,课前的测试,课中的打分,1对1的实验考核都增加了授课教师不少的工作量。增加操作考核后,实验耗材的用量也是一笔不小的开销,这些问题可能会对该教改模式的大规模推广带来一定的挑战[7]。

4 结语

综合性评价方法在微生物学与免疫学实验教学中的应用,能够有效解决目前实验教学中存在的一些问题,该评价模式通过课前、课中、课后的综合性评价代替传统的“一纸报告定优劣”的报告评价体系,重新将学生引回到实验教学的课堂上来,不管这种引导是“主动”还是“被动”,从最终实验考核和问卷调查的结果来看,教改都激励了学生更加认真地去对待实验教学,有效提升了医学生动手能力和思维能力的培养,达到了预期的教学目的,实现了既定的教学目标。

但在取得成绩的同时我们也应看见,这种评价方法在一定程度上增加了学生和教师的负担,从目前的结果来看,还无法进行全校范围的推广。在后续的教学改革中,我们仍将不断地去进行探索和尝试,优化教学内容和考核形式,提高教学效果,以满足现代医学人才的培养需求。