介入治疗联合阿替普酶在急性颅内大动脉闭塞中的应用效果

郑 力 黎玉环 熊光润 李 敏 陈书科 李寅珍 郑永强

(湖北省宜昌市第二人民医院暨三峡大学第二人民医院神经内科,宜昌市 443000)

随着人们的生活水平及习惯发生改变,脑血管疾病发病患者的年龄日趋年轻化[1]。脑卒中是一种急性脑血管疾病,是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组疾病,包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中,其中以颅内大动脉急性闭塞引起的缺血性脑卒中为主,占脑卒中的60%~70%[2]。脑卒中具有极高的致残率及致死率,给家庭及社会带来了巨大的负担。因此,如何对急性颅内大血管闭塞患者实施有效且具有一定安全性的治疗具有重要的临床意义。本研究选取我院收治的急性颅内大动脉闭塞患者80例作为研究对象,分析血管介入联合阿替普酶静脉溶栓治疗急性颅内大动脉闭塞的临床效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:所有患者的诊断均符合颅内大血管闭塞诊断标准[3];颅脑CT检查排除脑出血;患者及其家属对研究知情。排除标准:既往颅内出血史;短期内发生颅脑外伤;近期出现泌尿系出血;短期内有手术史;严重的肝肾功能不全;存在静脉溶栓、机械取栓禁忌证。按照纳入、排除标准,选取2017年12月至2018年12月来我院治疗的急性颅内大动脉闭塞患者80例作为研究对象,随机分为观察组与对照组,各40例。其中对照组男25例,女15例;年龄41~76岁。观察组男23例,女17例;年龄42~75岁。两组患者的性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。所有患者对本次研究的目的、方法等均知情并签署知情同意书。本次研究已获得我院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 予血管介入治疗,具体方法:(1)患者取仰卧位,行局部麻醉;(2)经静脉将肝素推注入体内,2~3 mg/h,每隔1 h推注一次,下一次的推注剂量为上次所推注剂量的1/2,同时保证最低用量不得小于10 mg/h;(3)在股动脉处放置动脉鞘,并利用导管行颅内血管造影,在反复造影后,选取最佳位置,结合DSA三维路图技术并在导丝的引导下,使微导管通过颅内血管的闭塞部位;(4)植入并释放支架,其中在血管闭塞段,支架需维持张开状态10 s以上,然后随微导管同时回撤;(5)取栓后需复查血管造影,观察血管的通畅情况,若血管通畅欠理想,则可进行多次取栓,以达到血管通畅的目的。

1.2.2 观察组 在对照组治疗的基础上,联合使用阿替普酶静脉溶栓:予100 IU阿替普酶+100 mL等渗盐水,静注0.5 h,并密切监测患者的血氧、血压、心率等。

1.3 观察指标及疗效评价 (1)记录两组患者治疗前、治疗后24 h及7 d的美国国立卫生研究院卒中评分量表(the National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分,内容包括意识水平、凝视、视野、面瘫、上肢运动、下肢运动、肢体共济运动、感觉、语言、构音障碍及忽视。(2)疗效评价:病残程度0级,NIHSS评分减少90%~100%为治愈;病残程度达1~3级,NIHSS评分减少45%~90%为显效;NIHSS评分减少18%~45%为有效;NIHSS评分减少低于18%或评分增加为无效。(3)治疗后,对两组患者进行6个月的随访观察,记录血管再闭塞发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件对本研究数据进行分析,计数资料以例数和百分率[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验;计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

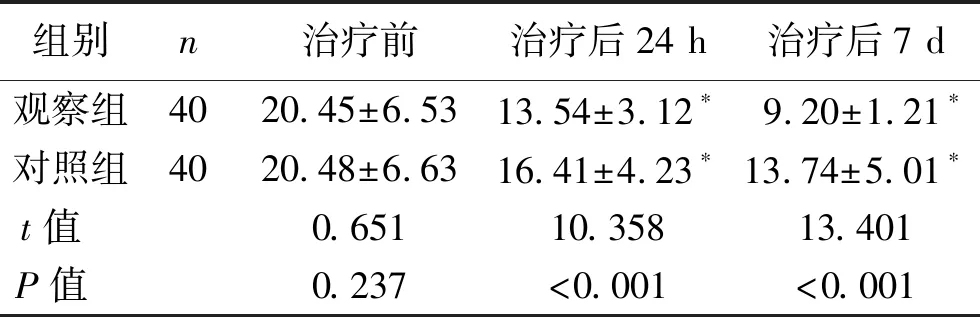

2.1 治疗前后的NIHSS评分比较 治疗前两组患者的NIHSS评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后24 h、7 d,两组患者的NIHSS评分较治疗前明显降低,且观察组评分明显低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后的 NIHSS评分比较 (x±s,分)

注:与治疗前相比,*P<0.05。

2.2 疗效比较 观察组患者的疗效优于对照组,差异有统计学意义(u=3.046,P=0.012)。见表2。

表2 两组患者疗效比较 [n(%)]

2.3 血管再闭塞发生率比较 随访6个月,对照组患者血管再闭塞发生率为12.5%(5/40),观察组患者血管再闭塞率为2.5%(1/40),两组比较差异无统计学意义(χ2=1.622,P=0.203)。

3 讨 论

现今,由于生活方式、习惯、环境等多种因素的影响,脑血管疾病已由老年常见病发展成为越来越年轻化的常见病。脑卒中俗称“中风”“脑血管意外”,是一种急性脑血管疾病,主要分为缺血性及出血性。急性缺血性脑卒中是由颅内、外大血管急性闭塞引起的急性脑血管疾病,病情发展快,发病率、致残率、致死率高[4]。脑卒中患者主要表现为一侧脸部、手臂或腿部突发无力,猝然昏倒、不省人事,或可有突发一侧脸部、手臂或腿部麻木,突发口眼歪斜、半身不遂;神志迷茫、说话或理解困难;单眼或双眼视物困难;行路困难、眩晕、失去平衡或协调能力;无原因的严重头痛、昏厥等。患者常于休息时或睡眠中发病,一般在发病数小时后达到高峰,若无法获得及时有效的治疗,则会严重危及患者的生命安全[5]。

颅内大动脉闭塞的严重程度与人体的纤溶活性密切相关。血浆纤溶酶原激活物抑制剂、组织型纤溶酶原激活物是人体纤溶活性的重要指标[1]。溶栓疗法、机械取栓及其联合应用是急性缺血性脑卒中的治疗手段。溶栓疗法指应用纤溶酶原激活剂一类的溶栓药物,直接或间接使血栓中的纤维蛋白溶解,从而使被阻塞的血管再通[6-7],若在脑卒中的超早期急性发作时及时准确地行溶栓治疗,可获得极高的治疗效果及神经功能恢复率。尿激酶是一种临床常用溶栓剂,但其特异性差,易导致患者发生不良反应,严重者可出现全身出血[8]。随着医疗技术的不断发展,阿替普酶逐渐替代尿激酶应用于溶栓治疗中。机械取栓是将取栓器械(微导管等)经血管到达血管闭塞的位置,然后穿过闭塞血管,通过取栓器械的导管把血栓取出,使血管血流得以恢复的技术方法。机械取栓能够让90%以上的血管得以再通,大幅度提高了血流的再通率。

本研究结果显示,两组患者治疗后的NIHSS评分均明显低于治疗前,且观察组评分明显低于对照组(均P<0.05);观察组患者的疗效优于对照组(P<0.05);两组患者的血管再闭塞发生率差异无统计学意义(P>0.05)。这说明血管介入联合阿替普酶静脉溶栓治疗急性颅内大动脉闭塞安全有效,可改善患者的神经功能。分析其原因为,阿替普酶是一种重组织型纤溶酶原,可与血栓中的纤维蛋白形成一种复合体,继而溶解血栓,帮助患者恢复血管内的血流情况,令缺血半暗带区的脑组织可以恢复血供营养[9],进而促进神经功能的恢复。

综上所述,血管介入联合阿替普酶静脉溶栓治疗急性颅内大动脉闭塞可有效改善患者的神经功能,疗效佳且血管再闭塞的发生率低,值得推广应用。