“杠”的词义发展及句法功能

——兼论“杠精”的产生及其表达效果

龚 睿,钟 宇(华中师范大学 语言研究所,湖北 武汉 430079)

一、引言

当今,随着网络语言的发展,一些词语的新兴用法也逐渐扩展起来,比如“杠”这个词语,除了通常所说的“木杠”“铁杠”“高低杠”,在网络世界或日常交谈中,我们还听过这样的词汇:“杠精”“抬杠”“杠子”“斜杠青年”“暗杠”等。这些词语中“杠”所具备的语法功能,既有名化的虚指功能、名化的实指功能,也有动化的实指和虚指功能。“杠”作为语素组合成的相关流行用语的语用效果体现为创新表达方式、丰富语言形式、提高沟通效率等。我们首先来看看字典中对“杠”的解释。

“杠”在《现代汉语词典》(第7版)中解释:名词1.较粗的棍子:顶门~;2.特指出殡时抬送灵柩的工具:~夫;3体操运动的器械,有单杠、双杠、高低杠等:下~要稳;4.机床上的一种棍状零件:丝~;5.粗的直线:老师在病句下画了一条红~;动词6.把不通的文字或错字用直线划去或标出:他一面看,一面用红笔在稿子上~了许多杠子。7借指一定的标准:这次涨工资定了三条~。[1]

“杠”在王力《古汉语常用字字典》中解释:1.床前横木。《说文》:“~,床前横木也。”2.旗杆、车盖柄等竹木杆。《仪礼·士丧礼》:“竹~长三尺,置于宇西阶上。”《广雅·释天》:“天子~高九仞。”3.桥。《孟子·离娄下》:“岁十一月,徒~成;十二月,舆梁成,民未病涉也。”《唐柳宗元·于州江运记》:“~梁以成,人不履危。”4.星名。《晋书·文志上》:“蓋下九星曰~。”[2]

结合词典对“杠”的解释和例句,通过搜寻ccl(北京大学语料库)和bcc(北京语言大学语料库)我们发现,古代汉语中“杠”的本义在当代汉语中较少用到,在实际运用中,“杠”作为语素组合而成的词组更多地表现为以下几种:

(1) 有一个壮年汉子,坐在那千斤担的木杠上笑道:“大叔!今天你很高兴,玩一家玩大家伙吧。”(张恨水《啼笑因缘》)

(2) 有一个原是抬杠的团头出身,只因有一膀好力气,认识邓九公,便投在他庄上。(清·文康《侠女奇缘》)

(3) 日记在机关里放了将近十一年,不知道什么人在上面画了些红杠杠,但它们终于回到我手边来了,都是我亲笔写的字。(巴金《随想录》)

(4) 精巧的琵琶形指甲刀,运用杠杆原理,剪下女孩珠贝似的指甲,然后斜又细细打磨,银似的粉屑飘然而落。(毕淑敏《最后一只西地兰》)

(5) 评职称没有杠杆不行,杠太死也不行。(《现代汉语词典》)

(6) 汉项籍字羽,长八尺二寸,力能杠鼎(杠,举也。),才气过人。(宋《册府元龟》)

(7) 一般使用碳素墨水将原图尺寸或图形杠掉,填往更改的内容。(科技文献)

(8) 由于我忙于自己的创作,没有经历和他们“抬杠”,只能任他们去说。(路遥《早晨从中午开始》)

(9)杠精这么多,行走江湖总会碰到几个。(百度百科)

结合以上例句可以发现,除了词典里的种种解释,“杠”还有更多的义项有待总结列举。“杠”作为名词既有实在的物体的含义如上文例(1)、(2),也有主观意识里的较为虚化表示横线的含义如(3)“红杠杠”,还有更为虚化的表示调节机制或标准含义如例(4)、(5)“杠杆”。同样,作为动词的“杠”既有实在的表示抬举的含义如(6)“力能扛鼎”,也有虚化实在意义表示限制或划除的含义如(5)“杠太死”、(7)“杠掉”,还有更为虚化的表示争辩的含义如(8)“抬杠”、(9)“杠精”。这些义项和“杠”的原始意义相差甚远,要弄清其义项发展和虚实变化的情况,就得从从古至今的实例着手,厘清“杠”的发展演变过程。

二、“杠”义项的产生及发展

“杠”在《说文解字·木部》中解释:“杠,床前横木也。从木,工声。”“杠”作为名词,最早见于战国时期。如:

(10)岁十一月,徒杠成;十二月,舆梁成,民未病涉也。(战国《孟子》)

(11)竹杠长三尺,置于宇西阶上。(战国《仪礼》)

前一个“杠”作“桥梁”解,后一个“杠”是“旗杆”之意。根据史料考察,我国最早的桥就是竹木桥,旗杆也是用竹木制成,因而,“杠”产生最初的本义就是竹木制成品“竹桥”或“竹竿”。唐代仍保留其义。如:

(12) 牛羊满田野,解旆束空杠。(韩愈《病中赠张十八诗》)

后来,由于旗杆常需要举过头顶,取其“抬举”之意,“杠”逐渐引申出“抬举义”和其他动作义,这时“杠”出现了“引申义”。再者,“杠”的原始义也呈现泛化的趋势,不再仅仅指“旗杆”,泛化成一切类似旗杆形状的较粗的棍棒,这是“杠”的“泛化义”。“杠”产生之初的本义是“旗杆”,后人在使用时,其本义所指内涵也逐渐泛化,同时引申出其他语言意义,这种泛化义和引申义也成为“杠”重新造词和发展的依据及源头。这种变化并不是一蹴而就的,而是经历了漫长的演化过程:

1.先秦两汉

“杠”最早出现于战国时期,在汉代,“杠”的义项得到初步拓展。如:

(13)旌各以其物,无物则以白羽与朱羽糅,杠长三仞。(《仪礼》)

(14)隄谓之梁,石杠谓之徛。(《尔雅·释宫》)

(15)及其后世,庶人即采木之杠,牒桦之樠。(《盐铁论》)

(16)从上杠孔去肋下七寸,前后同。(《三国志》)

(17)石杠飞梁,出控漳渠。(《昭明文选》)

这一时期的“杠”为名词,从最初的(13)“旗杆”、(14)“桥梁”义,发展到“床前横木”“车前横木”义,同时也保留原始义“桥梁”义:(17)“石杠”作“石桥”解。此时的“杠”均指竹木制品:竹竿、竹桥、床前横木、车前横木,这些意义是“杠”在本义的基础上进一步扩大的结果。

2.唐宋

唐宋时期,“杠”的义项得到进一步发展,出现了一系列相关的义项群。如:

(18) 风欹翠竹杠,雨澹香醪字。(《全唐诗》)

(19) 可得杠压我,使我头不出。(《全唐诗》)

(20) 视盖与车辐间,近杠毂即密,益远益疏。(《隋书》)

(21) 今北极为天之杠毂,二十八宿为天辐(《隋书》)

(22) 除吏赤画杠,其余皆青云。(《后汉书》)

(23) 左建旗,十有二旒,画升龙,其长曳地,青绣绸杠。(《新唐书》)

这一时期的“杠”在原义(18)“竹杠”的基础上与不同的词组合,在原始义表示竹木制品的基础上发展出一系列义项群:

(1)“杠”构成动词形式表示棍棒义。

动词形式的(19)“杠压”,即好似用“棍棒”压制。

(2)“杠”构成名词形式表示中心义。

名词形式的(20)“杠毂”、(21)“天之杠毂”。(21)“天之杠毂”由“杠”的“车前横木义”发展而来,由于“杠毂”处于车的中心轴位置因而泛化成一切事物的中心(21)“北极为天之杠毂”。

(3)动词与名词同形表示横线义。

动词和名词形式中“杠”都表示同一个意义的(22)“画杠”、(23)“青绣绸杠”,这是“竹杠”这一客观事物在人头脑中的一种主观化的呈现,引申为衣服上的横纹路。

此时的“杠”在原始义的基础上进一步虚化扩大成其他意义,既保留了原始义“竹木义”也引申为“中心义”和“横线义”,“杠”的词性虽然仍为名词,但和不同的词相结合开始出现了动词形式的用法。

3.元明清

元明清时期,“杠”的句法功能进一步拓展,除了动词和名词这些实词形式,还出现了量词这一形式,其义项更是在原始义的基础变得更为丰富,意义也更为虚化。如:

(24) 就同小师父本空连椅连人杠到床边,抱到床上放倒了头,眠好了。(《初刻拍案惊奇》)

(25) 只见须臾间数十个脚夫拉了好些杠来,把先前文若虚封记的十桶五匣都发来了。(《初刻拍案惊奇》)

(26) 随后就有健卒十来人,抬着几杠箱笼,且是沉重,跟着同走。(《二刻拍案惊奇》)

古代肩挑背扛靠的大都是竹竿一类的担子,“杠”因此引申出(24)“抬举”之义的动词用法,(25)、(26)是“杠”作为量词的用法,具体形式为“好些杠”“几杠”,是由作为动词的“抬举义”实词演化而成。不仅是词性有所拓展,“杠”作为名词其词义也变得丰富多彩。如:

(27) 想是轿杠撞得楼板响。(《三国演义》)

(28) 那个觅汉寻了绳杠,络住那坛,合杨春抬到家去。(《醒世姻缘》)

(29) 林公道:“他不招,拿鞭杠敲这奴才!”(《五美缘》)

如上,(27)“轿杠”是轿子上的横木,(28)“绳杠”是绳子和竹杠的合体,(29)“鞭杠”是鞭子和竹杠的合体。元代是我国历史上民族大融合的重要时期,各族的经济、政治和文化都发生了广泛而密切的交流,语言作为文化发展的重要一环,也经历着更为激烈的接触和碰撞,因此,由“杠”组成词语的义项也得到进一步丰富和拓展。同时,不管是名词形式还是动词形式,由“杠”组成的词语也不仅仅是字面含义,究其内涵代表了更深层的引申义。如:

(30) 一日有小管家俞禄来回贾珍道:“前者所用棚杠孝布并请杠人青衣,共使银一千一百十两,除给银五百两外,仍欠六百零十两。(《红楼梦》)

(31) 换第二方,头一条,庄家拿了个天杠,通吃,吴二还剩二百银子。(《老残游记》)

(32) 此人性情与大众不同,专好抬杠,你说东,他偏要说西;人要说他不行,他偏行定了。(《续忠烈侠义传》)

(33) 不怕的,但是现在你出来打圆场,我决不敲他的竹杠,只要他把从前七八年的用度算还了我。(《官场现形记》)

(30)“杠人”古指抬棺材的人。(31)“天杠”为麻将胡牌时的术语。(32)“抬杠”指执意争辩。(33)“敲竹杠”是比喻利用别人的弱点或以某事为借口来讹诈,此用法在文学作品中第一次出现并流传到日常生活中。这些都是“杠”的义项进一步发展和词义虚化的结果。

结合以上例句,可见“杠”的义项之丰富,我们根据历史发展轨迹和词义的虚实,将“杠”的义项粗略的分为以下几类:

1) 横木义:竹杠

2) 横线义:红杠

3) 抬举义:杠夫

4) 争辩义:抬杠

三、“杠”所具备的句法功能

“杠”原本与其他语素连用读作[kang55],本义为“床前横木”,如今单用,音调也发生了变化,变为[kang51]。结合“杠”的义项我们发现,随着“杠”义项的丰富和发展,当代汉语中“杠”所指对象的范畴也在不断扩大,从有形实物“横木义”到无形实物义表虚指的“横线义”,直至引申为表示“抬举义”的动作支配义,更进一步,动作义从单纯的客观动作实义“抬举义”增加至主观情感表修饰功能的“争辩义”。“杠”具有了“独立赋义”[3]的功能,其在现代汉语中所具备的语法功能具体如下:

1.名化实指功能

表“横木义”的“杠”用作名词表实指,是“杠”作为语素的最原始用法。以下从北京语言大学语料库(BBC)中选取例句如:

(34)在斯纳金箱的实验中,老鼠压杠杆,得到事物小丸这就是强化,食物就是强化物。(《儿童心理》)

(35)相对于李小龙的身体和体重,他具备了令人难以置信的力量,他可以把34公斤的杠铃直臂水平前伸,收回,然后再伸出静止可以停留20秒!(《李小龙的功夫人生》)

(36)另有一位手握着吊杠的男子,正专心地阅读一本书。(《哈佛经理时间管理》)

(37)原来钱掌柜卖给我的是一只老鸟。老得连这个杠子都抓不住。(《杨澜访谈录》)

从以上可以看出,“杠”作为名词语素既可以单独使用如(36),表示“横木义”,也可以与其他语素组合使用,如(34)的“杠杆”具体指的是在力的作用下能围绕固定的点转动的杆、(37)“杠铃”指的是一种举重的器械、(37)“杠子”实指一种较粗的棍子。

2.名化虚指功能

“杠”用作名词表虚指的“横线义”时,是“杠”的引申用法。如:

(38)有的省还作出规定,对政治要求、人事纪律、廉洁自律、公正执法执纪以及保密等方面列出“硬杠杠”。(《人民日报》2003)

(39)我们需要避免过度承担杠杆,阻止大型金融机构的高管过度冒险,这将是一个非常困难的工作。(沃伦·巴菲特和比尔·盖茨的对话)

以上看出,“杠”用作名词语素表示虚指功能时,一般与其他语素结合形成新的比喻义。如(38)“硬杠杠”比喻一种法律法规。例(39)中的“杠杆”不再是前文例(34)中表示实指的“横木义”,而是用来比喻平衡或调控作用的事物或者力量,如“经济杠杆”。

这些例句中的“杠”都是它作为名词表虚指功能的用法。因为不管是“硬杠杠”“杠上开花”还是例(39)中的“杠杆”,其中的“杠”都不再是表示有形的、具有实物形态的事物,而是一种无形的、没有实物形态的事物,其所指代的内涵更加广泛,就像“横线”不仅仅指一种有形的线,还指代更多无形的线一样。作为“横线义”的“杠”比喻的是一种无形实物义,表示规则或起调控作用的手段等。

3.动化实指功能

与“杠”的名词形式一样,“杠”作为动词,也包含实指和虚指两个方面。作为实指的“杠”表示实在的动作义。如:

(40)“合计”栏里也是这么写的,却不知为什么,又用红笔给杠掉,改成了九十一元五角六分。(《中国农民调查》)

这里的“杠”表示实在的动作义,具有可见的、有形的动作,意思是划去或标出。

4.动化虚指功能

作为虚指的动作义“杠”,表示无形的动作。如:

(41)李登辉知道民进党总要在“李登辉情结”上变花样,想加点什么,杠上开花。(《李敖对话录》 )

(42)杠上了?巴菲特“教育”了马斯克后,马斯克“回怼”巴菲特。

(43)什么都得跟你杠一下,不让你信服他说的是对的永远不会停下来。

(44)觉悟很高啊,一直都很喜欢伊朗这个国家,就因为他敢杠。

作为虚指的“杠”,大部分是与其他词一起构成短语或句子,大多表示“争辩义”。如(42)“杠上了”构成谓词性非主谓句、(43)“杠一下”构成述补结构的短语、(44)“杠”在句子中充当谓语成分。(41)“杠上开花”本来是棋牌中的用语,意思是在你有三张相同的牌的情况下,由你自己获得或从别人抓得同一个相同的牌,然后摸到下一张刚好是你要胡的牌,这里用来比喻希望通过增加手段获得胜利的行为。

四、“杠精”的产生及其表达效果

值得一提的,事实上,“抬杠”原指通过拎环悬挂容器于其上,并由两人抬着棒。即“抬杠”原是由动词“抬”结合名词“杠”组成的动宾短语,根据以上分类,“抬杠”应归为“动化实指功能”中,然而笔者认为将“抬杠”归为“动化虚指功能”中,认为它在句中表示“争辩义”更为合适。这是因为通过搜索北京语言大学语料库(BBC),发现一共有110个包含“抬杠”的句子,表“抬举义”的句子数为0例,表“争辩义”的“抬杠”110例。“抬杠”不再是表示“客观动作”的短语,而是表示“争辩义”的固定词汇,这说明对词的语义及语用功能的分析必须和社会、对语言的实际使用情况紧密联系起来,不能拘泥于词典,更不能对词汇的新兴用法一概加以否定。

而“杠精”的出现,是在“抬杠”这一词在当代汉语中的固定词义的基础上发展而来,“抬杠”这一词的本源词义“争辩义”是“杠精”词义产生的理据基础。以下结合在网络语言中搜寻的有关“杠精”的例句,探讨“杠精”的具体含义及其语用效果。如:

(45)还有一个说法,就是你一提女性权益,杠精就来了:哟,你不是女权吗!你怎么不管管伊朗、沙特阿拉伯、印度的事啊!你怎么不反对他们啊!

(46)这件事,影响力扩大了,免费得到了价值上百万的品牌推广,企业形象非常正面,扩大了用户群和销量,只有一个根本买不起自己产品的杠精团体觉得自己需要道歉还失败了。

(47)各位大V讨论的是她的错误在于其实是一个杠精,就好像当年岳飞死于莫须有,各位奋笔疾书写了半天说岳飞千古奇冤!

(48)如果朋友们一定要来南京玩,我觉得应该去佛顶宫转一圈,信不信教都可以去看一看,怎么讲,可以算施工工艺典范了吧,杠精注意我说的是施工工艺而不是装饰设计,如果既不懂施工工艺又不懂装饰设计就更不要杠了。

(49)佛系冲浪,远离杠精,人多嘴杂,做好自己。

结合以上例句,我们发现所谓杠精,是这样一群人:他们喜欢通过抬杠来刷存在感。他们喜欢通过抬杠来刷存在感,不管你说什么、做什么,他们都会兴致勃勃地赶来,反驳你、教育你、泼你冷水。为了抬杠而抬杠,总之,就是要杠赢你。

2018年12月3日,“杠精”被《咬文嚼字》公布为2018年十大流行语,它的产生体现了现代汉语中超常词组在言语交际中的修辞作用,这种表达作用是一般的常用词语所不具备的。具体来说,“杠精”体现了由“杠”这一语素组成的词语在语用表达上的三个特点:

1.创新表达的经济性

对词语这一最小的可以自由运用的语言单位而言,词语的创新表达更能引起听众和读者的注意,从而在言语交际的过程中进行广泛的传播。因而,人们在交际的过程中,总是寻求创新的表达方式。语用的减省则是人们在信息传递的过程中,创新最佳表达方式的一种体现,也是语言经济性原则的要求。

法国语言学家马丁内1962年提出语言演变的动力来自于交际的需要和人的自然惰性之间的冲突,前者促使人类创造新的、复杂的语言单位;后者则在言语过程中尽量减少力量的损耗,力求用少量的语言单位传达尽可能多的意义。[4]对于词语本身来说,“杠精”本指“经常通过抬杠获取快感,唱反调的人”或“抬杠成性的人”,但在使用的过程中,将“好抬杠的人”或说“经常性通过抬杠获取快感,唱反调的人”简化为“杠精”,深层原因是能体现语言的经济性,在变化中追求新颖别致的表达,吸引人的关注度,增加创新性表达效果。

2.表达方式的多样性

从句子或文章的语言表达方式本身来说,“杠”的词组的扩展和新用法的出现,既增加了语言表达方式的多样性,让文章更具新鲜的活力,也大大丰富了汉语的表达方式。如以下由“杠精”拟就的标题:

(50)茶界“杠精”是种什么心态?

(51)比杨超越更讨厌的,就是她的杠精粉!

(52)最强杠精!

(53)如何成为一名高阶杠精?

“茶界杠精”“杠精粉”“最强杠精”“高阶杠精”这些由“杠精”组成的新的词组和短语,丰富了汉语的表达方式,让文章的语言更加丰富充满趣味。同时,新的表达方式的产生同样对汉语的发展和汉语与其他语言的互动有所裨益。

随着“杠精”的迅速传播,外语研究者对“杠精”的翻译也层出不穷,有把“杠精”英译为“hater”的,也有译为“eristic”的,还有译为“troll”“contrarian”的,但笔者认为,这些翻译都不及汉语的“杠精”精粹传神,不过这种语言间的比较仍然增加了汉语和外语的互动,在促进汉语言自身的发展的同时,也促进了汉语的传播和走向世界,或许在不久的将来,会出现音译的“Gangjing”。

3.语言表达的丰富性

对语用交际者来说,一种语言表达形式的出现,不仅满足了语言表达者交际的需要,还为说话者的个人情感表达增添了便利,在情感表达上,“杠精”在具有潜在的贬义调侃之义的同时,也不失幽默生动,诙谐讽刺的效果。如:

(54)杠精的存在不是为了真理,只是为了杠你。

(55)来,大家一个人说一句话,其他人模仿杠精,来杠一下。

(56)建议杠精们不要以为买了东西给了钱就可以到处瞎杠,早晚有一天恶人自有恶人磨。

(57)我觉得杠精在微博上杠算什么好汉,是勇士就站出来当环保卫士。

以上例句中的“杠”原本在“抬杠”是一个中性的语素,到“杠精”中,“杠”就具备了指责的贬义。到后面,单单出现一个“杠”,如例(60)中的“杠你”、例(61)中的“杠一下”、例(62)中的“瞎杠”、例(63)中的“在微博上杠”,其中的“杠”都不再是中性的词语,而是具有讽刺意味的贬义词语。

这种情感表达上的效果体现了超常词组在言语使用过程中的一个重要作用,就是通过变异的表达,让客观事物不仅呈现本来的面目,同时准确表达出交际者的主观情感态度,做到变中求真,真中有刺。[5]

五、结语

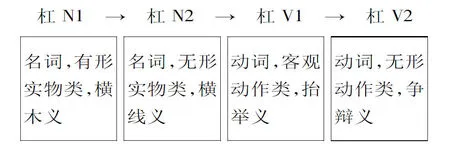

由上可知,“杠”由代表客观实在的有形实物类名词转变为表示无形动作类的动词,具体的演变过程如下:

以上可以看出“杠”的演变和发展经历了由表示客观存在的实物到表示动作行为的过程,在不断演化的过程中,其所表示的行为动作逐渐虚化,具体表现为出现“抬杠”这类结构紧凑的词汇,“杠”在其中表示抬举的实在动作义逐渐减弱,争辩对抗义逐渐增强。因而,“杠”从古至今词义演变的特点是,“杠”的词义不断扩展,其作为动词的动作义的发展也是由实在到虚,“杠精”“抬杠”等词汇是“杠”表“争辩义”时进一步发展的结果。

“杠”具备的句法功能包括:1、名化实指功能,如“双杠”“单杠”,都是“杠”作为“横木义”表示客观存在的真实事物的用法。2、名化虚指功能,如“红杠杠”“经济杠杆”中的“杠”都不是客观世界摸得着的有形事物,而是表示“横线义”的无形实物;3、动化的实指功能,如“杠鼎”中的“杠”继承了其作为动词的用法;4、动化的虚指功能,如“杠一下”“杠上开花”中的“杠”继承了其作为动词表示“争辩义”的用法。