心血管病高危人群中医体质特点及与BMI、IMT的相关性分析

程全周,陈爱莲,赵振凯

根据《中国心血管病报告2017》,总体上看,中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段。心血管病死亡占居民疾病死亡构成的40%以上,居首位,高于肿瘤及其他疾病。目前,心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的首位,今后10年心血管病患病人数仍将快速增长,心血管病负担日渐加重[1]。心血管疾病死亡仍居各种疾病之首[2]。而美国心脏协会(AHA)最新发表的统计报告指出,美国近年来心血管疾病导致的死亡人数持续下降,其原因主要归功于对心血管疾病危险因素的预防、对高危人群的早期诊治[3]。

中医学认为,中医体质是指人体在先天和后天的两大因素作用下形成的结构、生理和心理方面相对稳定的特质,是人类与自然、社会环境的适应性反映。中医体质体现对某些致病因素的易感性,以及患病后转归的倾向性[4]。因此,本研究依托国家心血管病中心在濮阳市开展的心血管高危人群早期筛查与综合干预项目进行了相关研究,以期为心血管疾病高危病人进行早期干预,降低其发病率及死亡率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年4月—2018年5月在濮阳市华龙区社区服务中心筛查的心血管病高危人群,所有初筛对象为华龙区常住居民,自愿参加且签署知情同意书,剔除体质调查问卷不合格者,符合条件的研究对象共1456例,其中男705例,年龄(64.31±10.48)岁;女751例,年龄(63.29±11.57)岁。不同性别病人年龄比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 ①疾病史(符合以下4条中的1条即可):心肌梗死病史;接受经皮冠状动脉介入治疗;接受冠状动脉搭桥手术;脑卒中病史。②血压、血脂(符合以下3条中的2条即可):收缩压≥160 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或舒张压≥100 mmHg;低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)≥4.14 mmol/L(160 mg/dL);高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)<0.78 mmol/L(30 mg/dL);10年心血管病患病风险≥20%。③有家族史者。④签署知情同意书者。

1.3 排除标准 ①未按规定填写调查问卷,资料采集不完备,缺项超过20%者;②各条目答案明显冲突者;③具备其他不适合于本研究因素者;④未签署知情同意书者。

1.4 方法

1.4.1 临床资料收集 一般观察指标包括病人的性别、年龄等。影像学指标包括颈动脉内膜中层厚度(intima-media thickness,IMT)。

1.4.2 肥胖诊断 参照《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》[5],体重过轻为体质指数(BMI)<18.5 kg/m2,体重正常为BMI 18.5~<24.0 kg/m2,超重为BMI 24.0~<28.0 kg/m2,肥胖为BMI≥28.0 kg/m2。

1.4.3 颈动脉超声检测 采用飞利浦公EPIQ-7彩色多普勒超声诊断仪,探头频率3~12 MHz。受检者于上午空腹进行颈动脉彩超检查,取仰卧位,头偏向检查侧对侧,探头沿着颈动脉走向,自下而上连续扫查,常规扫查双侧颈总动脉,颈总动脉分叉处,颈内、外动脉起始处,测量IMT。由两名从事超声工作5年以上且经过统一培训的超声医生对受检者进行检查。一人操作机器,一人记录。两人共同观察并判断超声图像有无斑块,双人核对后详细记录检查结果,记录斑块的位置、数量、大小和性质。斑块判定标准[4]:①局部IMT>1.3 mm;②局限性隆起凸入管腔≥2.5 mm;③局部IMT增厚超过周边≥50%。

1.4.4 中医体质类型判定标准 根据 2009 年中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定》[6]的中医体质量表对高危人群进行体制判别分析,量表全部由中级职称以上中医医师指导体检者自行填写或逐条询问填写。计算各亚量表的原始得分和转化分,利用判别分析法进行体质类型的判断。平和质的判定标准:平和质转化分≥60分并且其他8种偏颇体质转化分均<30分,判定为“是”;平和质转化分≥60分并且其他8种偏颇体质转化分均<40分,判定为“基本是”;否则判定为“否”。偏颇体质的判定标准:偏颇体质转化分≥40分,判定为“是”;转化分30~39分,判定为“倾向是”;转化分<30分,判定为“否”。

2 结 果

2.1 心血管病高危人群中医体质类型分布情况 1 456例心血管高危人群中,单纯体质913例(62.71%),两种以上体质相兼543例(37.29%)。本次研究以单纯体质类型与相关指标的关系为主要研究对象。

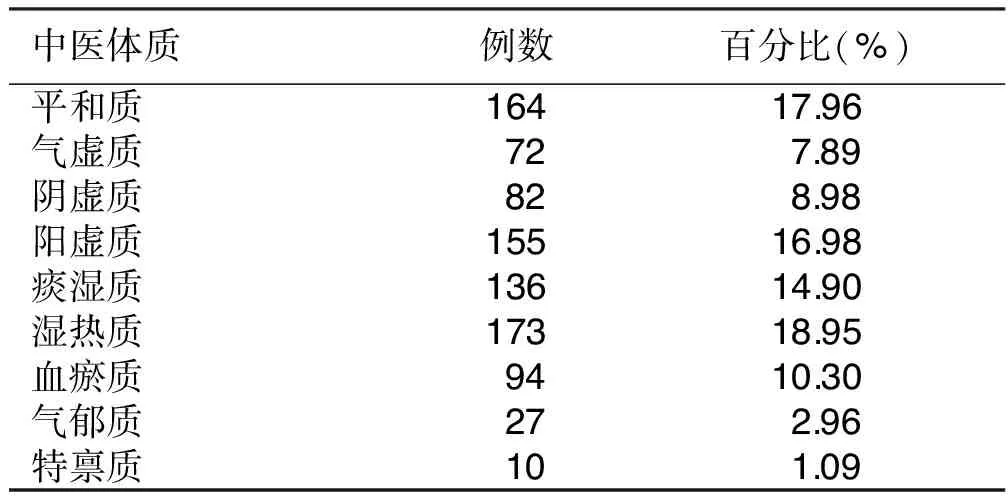

2.2 心血管病高危人群单纯体质分布情况 各种体质类型出现的频数依次为湿热质>平和质>阳虚质>痰湿质>血瘀质>阴虚质>气虚质>气郁质>特禀质。因气郁质、特禀质人群例数过少,只取前7种体质作为本次研究的常见体质类型。详见表1。

表1 单纯中医体质分布情况

2.3 心血管病高危人群中医体质与BMI及IMT的关系 各中医体质BMI及IMT值均高于正常值(P<0.05),湿热质IMT均值最高,其次为血瘀质>痰湿质>阳虚质>平和质>气虚质>阴虚质。详见表2。

表2 不同中医体质类型BMI及IMT比较(±s)

2.4 心血管病高危人群中医体质BMI与颈动脉IMT的相关性分析 直线相关分析结果显示,BMI与IMT呈正相关(r=0.65,P<0.01)。

3 讨 论

根据《中国心血管病报告2017》[1],我国心血管病防治工作已取得初步成效,但仍面临严峻挑战。总体上看,中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段,推算目前心血管病人数为2.9亿人。目前,心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的首位,农村为45.01%,城市为42.61%。今后10年心血管病患病人数仍将快速增长。心血管病负担日渐加重,尤其是农村居民的心血管病死亡大幅增加。随着现代医学的发展,心血管疾病的诊治水平显著提高,但是由于该类疾病起病急、进展快,发病之后病人往往不能及时赶到医院诊治,从而导致其致残率、致死率依然居高不下。因此,在发病之前对心血管高危人群的早期识别以及积极的预防极其重要。尤其是危险因素评估作为早期识别高危人群、指导疾病预防的重要手段,正越来越引起国内外医疗机构所重视[7]。

体质是人体生命过程中在先天禀赋和后天获得基础上形成的形态结构、生理功能和心理状态方面综合的、相对稳定的固有特质。研究不同个体体质,在指导疾病防治和养生康复方面具有重要的意义[8]。“体质学说”将中医体质分为平和质、气虚质、气郁质、湿热质、痰湿质、血瘀质、特禀质、阴虚质和阳虚质等9种,除平和质外的8种体质称为偏颇体质,属于病理体质[9]。人的体质在很大程度上影响着疾病的易感性和疾病的转归趋势[10],对体质的调整与优化,可以提高人群的健康水平,在强身防病、促进病体康复时,必须重视体质因素,并根据体质阴阳偏盛偏衰的不同加以纠正[11]。目前,体质的干预与调理日渐受到重视[12-14]。

本研究通过对1 456例心血管病高危人群中医体质辨识发现,单纯体质913例(62.71%);各种体质类型出现的频数依次为:湿热质>平和质>阳虚质>痰湿质>血瘀质>阴虚质>气虚质>气郁质>特禀质;各中医体质BMI及IMT均值均高于正常值(P<0.05),湿热质IMT均值最高,其次为血瘀质>痰湿质>阳虚质>平和质>气虚质>阴虚质。直线相关分析结果显示,BMI与IMT呈正相关。

本研究结果显示湿热体质病人较多,考虑饮食结构和习惯可能会对中医体质产生一定影响[15],不良饮食习惯是形成地域人群间及个体间体质差异的重要原因,与疾病的发生密切相关[16]。现代社会下,不良饮食习惯较多,嗜食肥甘厚味,易生痰湿,痰湿郁久而化热,加之竞争激烈、压力大,情志不遂,致使湿热体质增多。故而,湿热体质是濮阳市心血管高危人群防控的重要体质。阳虚质病例较多的原因可能与高危人群中老年病人偏多、老年人阳气日衰有关。湿热质大多由痰湿郁久而化热而成,湿热质BMI及IMT均值最高,亦证明痰湿体质大多为肥胖之人,即中医认为的“肥人多湿、多痰”。说明肥胖是心血管病重要高危因素之一,这与相关研究基本一致[17-18]。直线相关分析结果显示,BMI与IMT呈正相关,具有一定相关性,说明二者可以联合应用作为心血管高危病人的评定指标,心血管病高危病人BMI是IMT增厚的独立危险因素,这与既往研究结果一致[19]。

总之,本研究证明偏颇体质特别是湿热质、痰湿质和血瘀质人群是濮阳市心血管危险因素聚集的重点人群,更有可能出现及再发心脑血管事件和靶器官损害,是心血管意外事件重点防范的人群。同时,湿热质BMI及IMT均值最高,BMI与IMT具有一定相关性,BMI是IMT增厚的独立危险因素,提示要早期注意防范,早期采取治疗措施。中医体质与心血管病危险因素存在一定的相关性,对于偏颇体质的心血管高危人群,结合心血管危险因素防控,有针对性地进行干预与管理,改善偏颇体质可以有效降低心血管疾病的发病率,也可以防止其并发症的发生[20-22]。

本研究样本量相对较小,地域局限于同一地区,同时也只针对单纯体质进行了相关研究,而实际情况是不表现出体质特征偏颇的正常质人数并不太多,多数情况下人们所显现出的往往是兼挟体质[23],下一步可开展多中心、大样本、兼夹体质的相关研究,为临床提供更充足的循证医学证据。