新型农村合作医疗补偿机制对农村老人住院服务利用的影响

——基于健康差异的视角

林晨蕾 郑庆昌

(福建农林大学 公共管理学院,福州 350002)

近年来,我国老年人口规模日益庞大,而且人口老龄化“城乡倒置”现象凸显。2010年第六次全国人口普查数据显示,我国农村与城市60岁及以上人口分别占14.98%、11.48%,农村与城市65岁及以上的人口分别占10.06%、7.68%。老年人由于身体机能日渐退化,患病率与发病率明显上升,医疗服务利用明显增加[1]。相对于城镇而言,农村老年人口在医疗服务利用方面呈现高需要、低需求的矛盾状态,应就诊而未就诊、应住院未住院的现象较为普遍,严重影响了农村老人的健康状况[2]。

为分散社会成员由于疾病风险所导致的经济损失,政府通过实施医疗保险实现医疗资源在个体间的公平配置。2003年国务院开始逐步在全国推行新型农村合作医疗保险(简称“新农合”)(1)2016年1月,国务院印发《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》要求,推进城镇居民医保和新农合制度整合,逐步在全国范围内建立起统一的城乡居民医保制度。因此,本研究所提到的新农合涵盖合并后的城乡居民医疗保险制度。,旨在防止因病致贫、因病返贫,提高农村居民医疗服务可及性。诚然,新农合提高农村老年居民的医疗服务利用率,在促进老人及时就医、减轻医疗负担等方面起到了一定的积极作用[3-4]。但是,我们不能忽略一个客观现实,现阶段我国经济社会转型中的一个重要特征是分化和分层。由于居民在收入和医疗服务可及性等约束条件上的不同,健康状况也有所差别。早在1980年英国政府向国会提交BlackReport,该报告指出社会健康差异的存在,原因主要归结于不同社会阶层国民间社会经济环境的差异。此后,健康差异问题引起各国学者的普遍关注以及对相关研究的广泛兴趣。目前,已有一些文献分别从性别[5-6]、社会经济地位[7]等视角考察了农村老年人的健康差异。但更多学者从城乡差异角度出发,研究我国农村老人的健康与医疗服务利用状况[6,8]。由于当前不仅在产业格局、经济发展以及人口地域分布方面存在城乡二元结构,而且在社会地位关系方面同样存在二元身份的不平等,由此导致城乡老年人在健康、医疗服务的可及性方面存在着差异[9]。

需要注意的是,比起城乡老年人的健康差异,农村老年人群间的健康差异容易被国内学者所忽视。尤其是在新农合“保大病”的政策背景下,农村老年人不同的健康水平意味着他们住院服务利用有所差异。因此,有必要对此进行系统的实证研究,以求客观反映新农合对不同健康状况农村老年人住院服务利用影响的区别。

1 文献综述

关于个体医疗服务利用影响因素方面的研究,学者们比较关注的变量有年龄、教育、收入、健康状况、医疗保险等。文献一致证明,个体的健康存量随着年龄增加而减少,老年人比年轻人就诊概率更高,需要更多的医疗服务[1]。Grossman[10]指出教育是对未来收益的投资。教育程度越高,个体越愿意为自己的健康做投资,因而增加了医疗支出。封进等[11]重点分析了收入对农村居民医疗消费存在着直接效应和间接效应等两种影响路径。此外,健康程度是影响医疗利用的显著因素,无论是城市还是农村,疾病越严重,医疗需求的迫切程度越高,医疗支出越高。潘丹[12]研究发现,疾病严重程度显著影响着居民就诊的概率。张丽等[13]指出,距离医疗机构的远近会影响农村居民的就医决策。此外,医疗服务市场是医疗服务供需双方进行医疗服务商品交换关系的总和,连接其双方的机制是价格。而医疗保险作为一种价格补贴机制,是个体医疗服务利用的重要影响因素。随着农村医疗保险的广覆盖,国内外学者重点关注新农合对农村居民就诊决策与医疗费用支出的作用。

从经济学的角度来看,Currie等[14]指出虽然对贫困家庭的直接收入补贴更有效率,但这些行为并不一定给受助者带来正确的健康习惯。而且由个体收入能力贫困产生的健康产出不足往往使其陷入长期贫困。整理文献发现,目前学者们关于医疗保险对个体医疗负担影响的观点还存在分歧。一部分学者认为,新农合制度对农民的医疗服务利用具有显著影响,且主要表现在提高就医程度[15]。刘国恩等[4]、程令国等[16]利用CLHLS数据分析发现,“参合”会显著提升农村老年人及时就医率,且可以减轻老年人家庭医疗费用自付比例。更为重要的是,新农合提升了“参合者”的医疗服务利用率,从而提高他们的健康水平。相反,有学者认为,新农合虽然提高了老人的住院的医疗支出,但最后自付医疗费用支出却不降反而上升,也就是说新农合对减少大病支出和因病致贫的作用较为有限[17]。而且,新农合不是通过促进老人就诊和医疗支出来改善健康状态,而是通过预防保健医疗服务[18]。

总体而言,目前学界对医疗保险与医疗服务利用关系的相关研究形成了一定的理论成果,但现有成果有待进一步发展和深化。一是,以往的多数研究将老年人看成一个同质性群体,缺乏内部细致的健康比较与分类。尤其是在当前我国农村地区老龄化问题比城市更为严峻的背景下,鲜少基于农村老年人健康差异对其住院医疗服务利用进行单独分析,研究的普适性有待探讨。二是,关于农村居民就诊决策或医疗消费方面的研究,大多数研究选取医疗保险指标主要围绕是否参加医疗保险等方面展开研究,固然个体是否拥有医疗保险会影响其住院医疗服务利用率与利用水平,但在当前农村医疗保险接近全覆盖[19]的前提下,仍然使用“是否参合”作为新农合的衡量指标缺乏一定统计学意义。

综上所述,本研究首先采用聚类方法对农村老人的健康状况进行分类,然后借鉴宁满秀等[20]、姚兆余等[2]、刘波等[21]等研究,选用新农合补偿比例和封顶线指标作为医疗保险的代理变量,并运用两部模型重点考察新农合等要素对不同健康水平的农村老年人住院医疗服务利用的影响,以期为完善农村医疗保障体制,合理配置城乡医疗资源提供有价值的参考。

2 理论框架与研究假设

个体患病后购买医疗服务的消费行为,会产生正向和负向的影响。正向的福利效果为这种行为可以弥补健康资本的缺失;负向的福利后果为因医疗支出带来一定的经济损失。由于预算约束不同,即使有同等医疗需要的社会群体也许会有不同的消费选择,患病而不治疗的人群无法享受到公共财政的消费补贴。医疗保险的价格补贴机制一是促进居民得到及时的医疗服务,获得平等享受医疗保险补偿的机会;二是减轻个体因疾病风险带来的经济损失,实现患病人群与健康人群的收入分配。

医疗保险是以第三方付费的形式出现,帮助需求者购买部分医疗服务。这种第三方参与的形式,会减轻消费者对医疗服务的敏感性,从而改变人们对医疗服务的利用。按照制度设计,参加保险的居民在患病后,按照医疗保险政策能获得一定比例的报销,即经济补偿。虽然医疗保险的覆盖降低了个人支付的医疗服务价格,个人所支付医疗服务价格的减少部分转嫁给了第三方,最终促进医疗服务总消费的增加。医疗保险的作用是通过参保者分散疾病经济风险从而降低医疗服务支出。然而,由于道德风险和供给诱导需求(Supplier induced demand)的存在会导致过度医疗服务的提供,医疗保险并不一定最终能减轻居民疾病经济负担。但新农合在制度设计之初主要从需方约束来控制医疗费用,因此在价格补贴方案实施共付制,这种共付制是制约消费者道德风险的有效手段。

在既定条件不变的前提下,个体从医疗保险制度中是否受益与受益多少,主要受医疗消费决策和医疗保险的价格补贴两个因素影响。医疗消费决策方面,不同群体会因健康状况等个体禀赋因素做出不同决策。在我国,无论是城市还是农村,健康都是影响医疗服务利用的显著要素,健康状况越差、疾病越严重,医疗需求的迫切程度越高,医疗支出越高[22]。还有研究证明,无论老人健康自评还是客观患病情况都一致表明,老人的医疗服务开支健康恶化而增加[4]。医疗保险价格补贴方面,同等的医疗保险价格补贴,不同健康水平群体会产出不同的福利后果。医疗保险制度可以通过对不同医疗消费进行不同价格补贴,即差异化的价格补偿政策来影响个体的医疗消费决策。正常情况下,健康不佳的农村老年人对这种差异化的价格补贴更为敏感,往往会更加理性的去选择适合的医疗产品或服务。

综上,本研究待检验的理论假说如下:

理论假说1:在住院选择方面,高级别医院的报销补偿对健康较差的老人的就医选择影响更大。即高级别医院报销比例提升会促进健康不佳的农村老人就诊概率的提高。

理论假说2:在住院费用方面,由于新农合补偿遵循“就近原则”(2)新农合为了方便管理,合理利用医疗资源,按照国家医改“小病不出村、一般疾病不出乡(镇),大病不出县(区)”的总体目标要求,实行属地管理及就近就医原则,即人在哪里参保,患病后应去参保户口所在地就近的社会医疗保险定点医疗机构就诊。这样医疗费用报销比例高,否则,报销比例低。,低级别医院的报销补偿的提高会显著正向影响不同健康状况老人的住院医疗支出。

3 数据与模型

3.1 数据来源

本研究以福建省50(3)对于老年人的年龄划分,较为普遍的是联合国的标准,即在发达国家,65岁及以上的是老年人;在发展中国家,60岁及以上的是老年人。这个划分的主要依据的是退休年龄的差异。但本课题的研究重点是分析不同健康状况老年人住院医疗服务利用的区别,为更好测度和衡量农村老年人的健康状况并对其进行明显区分,本研究参照李昱[23]等的做法,将农村老年人界定为具有农村户籍的50周岁及以上的人群。岁及以上农村老年人作为调研对象,采用多阶段随机整体抽样的方法进行调查。第一阶段对福建省医疗保障制度的面上调研。课题组对福州、三明、泉州、漳州、南平、厦门市等地区的医疗保障制度的运行现状、管理体制等做了面上调研;第二阶段在根据经济发展水平、医疗保险统筹模式、基金筹集支出情况等对各个地区进行初级分类的基础上随机选取12个样本县作为二级单元。然后,根据等距离抽样原则,分别从每个二级单元中抽取2个乡镇作为三级抽样单元。最后,根据研究需要在每个乡镇随机抽取80名左右老年人进行实地调查。调查数据通过农村老年人口述、调查员填写问卷的形式搜集获得,其中剔除数据空缺严重以及前后明显矛盾的样本,最后得到有效样本1 682份,其中住院患者样本共381份,问卷的有效率为87.56%。

3.2 计量模型

3.2.1聚类分析法

聚类分析方法是将样本按照“亲疏程度”的标准进行自动划分多个类别,是一种建立分类的多元统计分析的重要方法。常用的聚类方法主要有系统聚类和K-均值聚类。其中系统聚类方法所使用的变量既可以是连续变量也可以是分类变量,因而可以对变量或样本进行聚类,但当样本量太大时,往往会出现将样本分出许多小类的问题[24]。而K-均值聚类方法一是需要预先明确样本的分类数量,且要求变量为连续变量。基聚类方法的优劣和本研究数据的特点,故采用的是K-均值聚类方法。

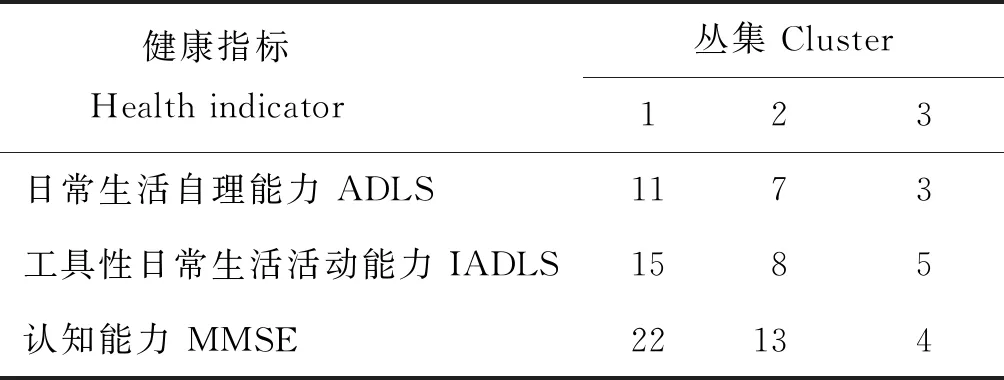

本研究参照乐章等[25]、姜向群等[26]、程令国等[27]的做法,采用日常生活自理能力(ADLs)(4)ADLs最早由Katz[28]提出,它是对自理必需的生活维持活动的测量,包括吃饭、穿衣、洗澡、如厕、控制大小便和室内活动6项能力。、工具性日常生活活动能力(IADLs)(5)IADLs是测试老年人参与社会活动的日常生活能力,是指老年人有能力从事更高级别的日常生活事务,具体由串门、购物、做饭、洗衣服、连续走2 km、提重物、连续蹲下站起3次和搭乘公共交通8个指标来衡量[29]。和认知能力(Mini-Mental state examination, MMSE)(6)MMSE量表是痴呆筛查的首选量表。该量表包括以下7个方面:时间定向力、地点定向力、即刻记忆、注意力及计算力、延迟记忆、语言、视空间[30]。来评定农村老年人健康状况,并在此基础上对农村老年人健康状况进行分类。因为,一方面,虽然目前学界常用的健康指标为健康自评指标,但ADLs、IADLs、MMSE指标和健康自评指标相比,能更为客观判断老年人的健康水平;另一方面,ADLs、 IADLs、MMSE这3个指标测算出来的数值为连续性变量,符合K-均值聚类方法的要求。在划分健康等级时考虑到实际分类不宜过多,本研究分别针对3和4个聚类个数进行对比(如表1和2)。不难发现,如果将健康等级分为四类,和其他三类丛集相比,第三个丛集中IADLs、MMSE变量的中心值最高,但是ADLs变量却是最低,也就是说3个变量并不同时呈现递减或递增规律,但如果将健康等级分为三类,其聚类丛集中心值是逐级递减,符合常理。因此,本研究将农村老年人健康等级划分为3个等级。

表1 最终丛集中心(1)Table 1 The final cluster center (1)

表2 最终丛集中心(2)Table 2 The final cluster center (2)

基于上述方法的基础上,全体样本可以分为3个健康等级,分别是健康等级Ⅰ、健康等级Ⅱ、健康等级Ⅲ,健康等级为Ⅰ的老人为597人,健康等级为Ⅱ的老人有687人,健康等级为Ⅲ的老人有398人。随着健康等级的提升,老人的身体越健康。其中健康等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的老人中共有154、128和99人接受过住院治疗,就诊人占总人数的比重最高的为健康等级为I的老年群体。

3.2.2两部模型法

两部分模型将个体的住院医疗服务利用分为两个阶段。

第一阶段是老人选择是否发生住院医疗支出。本研究选取老人是否使用住院服务作为住院选择的代理变量,其数据分布特征为二分类变量,宜采用二元Logit回归模型进行研究,具体公式如下

(1)

式中:i表示样本第i个观测值;被解释变量Ii代表是否住院,当它取值1代表住院治疗,否则取值为0;β表示待估参数;表示误差项。

第二阶段是老人患者在已经发生住院医疗支出情况下,估计其住院医疗支出大小。本研究选取使用过住院服务的老人患者实际住院医疗总支出和自付支出作为住院支出的代理变量,其数据分布特征为连续型变量,宜采用OLS回归模型进行研究,具体公式如下:

(2)

式中:i表示样本第i个观测值;被解释变量是患者住院医疗支出Yi的对数。α表示待估参数;μi表示误差项。

3.2.3变量的选择

1)被解释变量

研究中常用的医疗服务利用综合指标是医疗费用支出,它能够从总体上获得医疗服务状况的信息,包括医生诊疗费、医院治疗费、处方和非处方药费以及非治疗性费用等[10]。首先,本研究将医疗服务利用分为两个决策阶段,因此选定患病后是否选择住院治疗作为第一阶段选择方程的被解释量,该阶段以被调查老人“过去一年是否接受住院治疗”作为代理指标,其次,借鉴刘国恩等[4]、封进等[11]、王翌秋等[31]的研究,采用居民住院发生的实际医疗支出作为住院医疗服务利用的代理变量。住院支出的观察值是在“过去一年去过医疗机构使用过住院服务”的农村老年人样本,并在计量模型中对医疗支出取对数处理使其更接近正态分布。

2)关键自变量

当前我国新农合补偿政策体现“城乡有别”的原则,而新农合补偿机制最终落实的前提是患者已经利用了医疗服务,它会间接影响农村患病老人医疗消费决策。为合理利用医疗资源,我国新农合制度在设计之初就采用起付线、封顶线与共付机制。但由于起付线与报销比例之间存在着共线性[20],故本研究只选择报销比例与封顶线进入实证分析。其中住院报销比例分为乡镇卫生院、县级医院、县外医院3个等级。

3)其他控制变量

其他控制变量主要包括就诊机构、高科技医疗检查、医疗服务数量、交通距离、老人病患的个人特征以及家庭社会经济特征等方面。

新农合的补偿原则是“就近就医”,补偿政策向基层医院倾斜。也就是说,如果病患为追求先进医疗技术、现代医疗设备及优越的医疗环境,他们更愿意选择级别高的县级或县外医院就医。此外,高科技医疗服务与设施在辅助诊断与治疗疾病的过程中具有积极作用,但高科技医疗服务的利用(如螺旋 CT、MRI、冠脉造影等)被视为是造成住院医疗费用支出增多的重要因素之一[32]。

住院天数很大程度代表病患在住院治疗期间使用各种医疗服务项目的数量,这直接影响病患的医疗费用支出。一般来说,住院天数越长,医疗费用支出越多。在我国农村医疗服务市场,就医的交通距离体现了医疗服务资源的可及性程度。表3对上述变量进行了说明和描述性统计。

4 实证结果分析

4.1 描述性分析

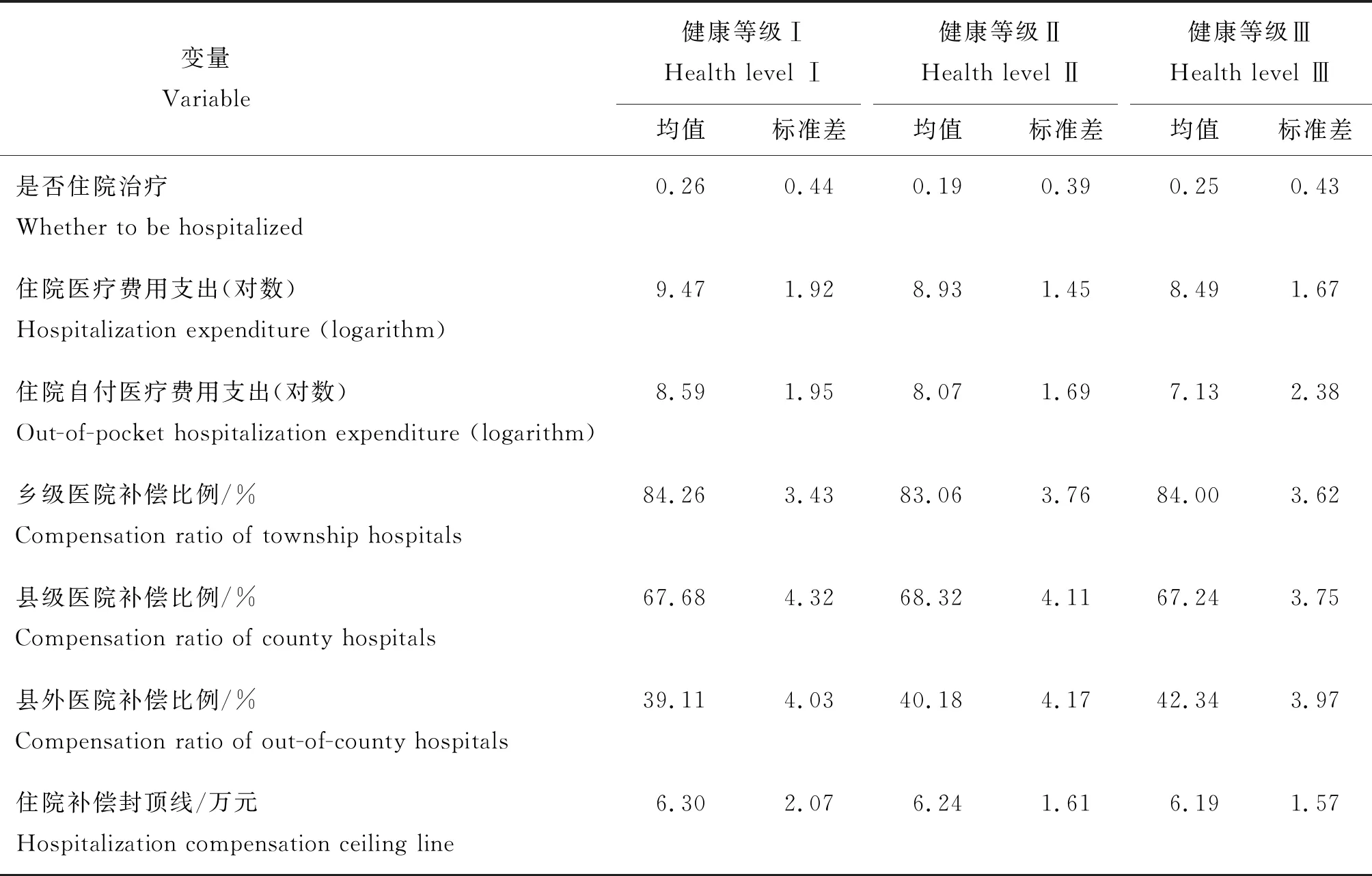

从整体层面描述结果显示(表3),农村老人住院率为23%,农村老年患者住院医疗费用支出对数均值为9.04万元,住院自付医疗费用支出的对数为8.04万元。调研地区乡级医院补偿比例的均值为83.79%,县级医院补偿比例均值为67.78%,县外医院补偿比例均值为40.31%,住院补偿封顶线均值为6.25万元。按照健康差异分群体样本,结果显示(表4),住院率最高的为健康等级为I的老年群体,其次为健康等级Ⅲ,最后为健康等级Ⅱ(7)在调查中发现,健康等级为Ⅲ的老人为了长期维持自身的健康现状,患有疾病后,在可或不可住院的情况下,相对于健康等级Ⅱ老人,健康等级为Ⅲ的老人更愿意接受住院治疗。这也是为什么健康等级最高的老人住院率也偏高的原因。。但在住院医疗费用支出与自付医疗支出中,随着健康等级的提高,老年患者的住院医疗费用支出与自付支出呈递减趋势。关于新农合补偿机制方面,4个指标与健康等级变化趋势并不一致,乡级医院补偿比

表4 描述性统计分析Table 4 Description statistical analysis

例与住院补偿封顶线在健康等级为Ⅰ的老年群体中的均值最高,县级医院补偿比例、县外医院补偿比例分别在健康等级为Ⅱ、Ⅲ的老年群体中的均值最高,说明新农合补偿机制存在一定的健康差异,但这不能揭示新农合补偿机制对农村老人住院服务利用的影响也存在健康差异,还需要进一步的实证检验。

4.2 住院服务利用影响因素总体分析

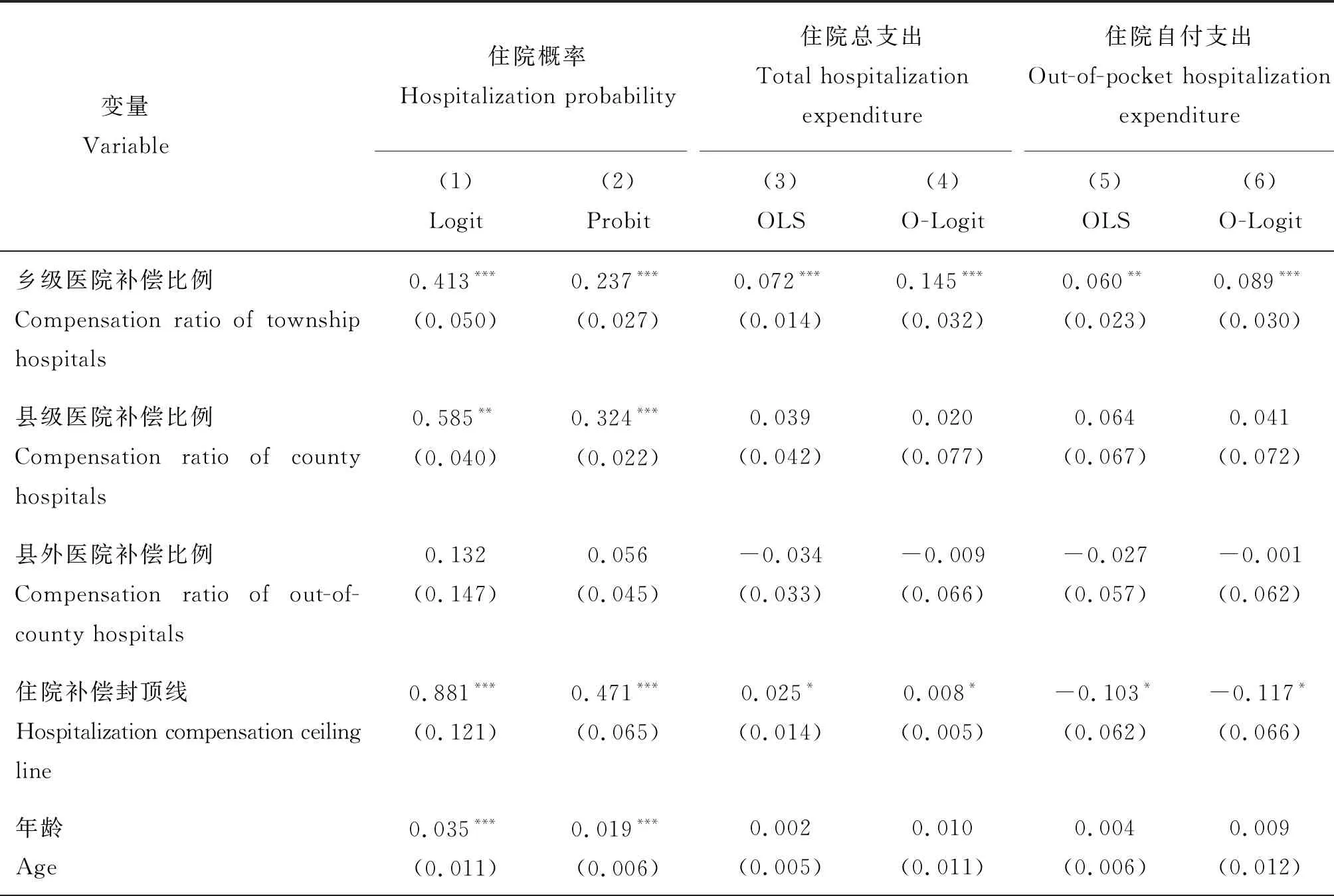

4.2.1住院服务利用影响因素总体分析

表5列出了对全部有效样本进行估计的结果。列(1)和(2)分别使用Logit和Probit模型考察新农合补偿机制对农村老人就诊概率的影响,列(3)~(6)为农村老年患者住院费用支出的回归结果,其中列(3)和(5)为使用OLS模型得到的回归结果;列(4)和(6)为先使用四分位数方法将患者住院费用总支出与自付支出分为四类,然后运用有序Logit模型拟合得到的回归结果。从结果来看,无论采用Logit模型还是Probit模型,OLS模型还是有序Logit模型来估计,测量新农合补偿机制的四个核心变量的显著性特征都较为一致,说明估计结果稳定性较强。

第一阶段住院选择概率整体回归结果显示,一是,住院分级报销比例对老人住院选择概率的影响并不一致,而住院补偿封顶线在1%的统计水平上显著影响老人的住院选择决策。这说明新农合报销对乡级医院及县级医院倾斜可以有效影响参保老人的住院选择行为。二是,交通距离对农村老人是否选择住院治疗的影响为负,并在1%统计水平上具有显著性。三是,个人与家庭特征中年龄、性别、健康等级和家庭年收入显著影响老人住院选择行为。年龄越大,老年人发病率越高,老人选择住院治疗的概率更大。性别与老人是否选择住院治疗显著为正,这说明从性别角度看,男性使用住院服务利用的概率更高。家庭年收入与住院治疗概率显著正相关,收入越高,老人患病时选择住院治疗的概率也越大。另外,健康较差的农村老人在患病时住院治疗概率更高,表明新农合在一定程度上保障了医疗资源分配给有需要的高风险老年群体,即保障了不同风险老年群体间医疗资源的合理分配。

第二阶段住院支出的总体回归结果表明,农村老人的健康等级越低,住院支出和自付支出越高。住院天数对老人住院医疗费用和自付医疗费用的影响在1%的统计水平上显著为正。病患住院时间的长短,很大程度取决于病患本身健康程度,健康不佳的老人住院天数越长,其住院支出和自付支出越多。家庭收入显著正向影响住院医疗总支出与自付支出,说明在控制其他变量后,可能存在高收入家庭比低收入家庭享有数量更多、质量更好的住院医疗资源的现象。就诊交通距离与住院总费用与自付费用显著正相关,距离就诊医疗机构越远,住院费用支出越多。高科技医疗检查显著正向影响病患的住院总支出与自付支出,对于住院病患来说,术前病情精确诊断与术后恢复效果判断都依赖与精密高科技医疗设备,同时,由于当前医生过多地依赖各种检查设备,过度检验普遍存在,从而导致现代科技医疗技术检查推动医疗费用的上涨。

关于新农合补偿机制与就诊单位方面,首先,乡级医院补偿比例与住院总支出、自付支出显著为正。乡级医院是农村老年患者可以选择的最低级别住院医疗机构,所以这一发现并不一定就意味着可能存在住院医疗服务过度利用,而更可能是原有医疗消费不足和被抑制的一种释放。其次,住院补偿封顶线在10%统计水平上显著影响老人住院费用总支出及自付支出,但方向相反。其次,就诊单位对病患住院总支出及自付支出的影响在1%的统计水平上显著为负,即老人住院费用随就诊医疗机构级别升高而增多。目前我国新农合对于住院患者不仅执行“就近就医”原则,即病患选择在较低级别的医疗机构治疗则可以获得较高的补偿;还需遵循“逐级转诊(8)病患人员应按照乡镇级→区(县)级→市级→省级医疗机构逐级上转(危重症患者除外)。符合这样原则,发生医疗费用后,新农合报销比例高,否则,报销比例低。”的原则,住院病患应首选基层医疗机构治疗,如果老人不符合“逐渐转诊”制到省(市)级医院就医,新农合报销的比例降低,相应自付医疗费用高。

表5 住院服务利用总体回归结果Table 5 Overall regression results of hospitalization service utilization

表5(续)

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%统计水平上显著,括号内为稳健性标准误。下同。

Note: *, *** and *** represent significant differences at the statistical levels of 10%, 5% and 1%, respectively. Values in brackets are robust standard errors. The same below.

4.2.2新农合补偿机制与健康等级交互效应分析

需要注意的是,新农合补偿机制对农村老人住院服务利用的影响可能不是固定的,会随着老人健康状况的变化而发生改变,即健康状况在这一关系中可能产生调节效应。调节效应的方向有两种:一种是正向调节效应,即健康劣势老人可能意味着更多的住院服务需求,一定程度会增强新农合补偿机制对农村老人住院服务利用的影响;另一种是负向调节效应,即优良健康状态弱化新农合补偿机制对农村老人住院服务利用的影响。为此,本研究将新农合补偿机制指标与健康等级分别构建交互项,并将交互项纳入模型中进行拟合,估计结果见表6。

表6 新农合补偿机制与健康等级交互项对住院服务利用的影响Table 6 The impact of interaction between new rural cooperative medical scheme compensation mechanism and health level on utilization of hospitalization services

在第一阶段,并非所有新农合补偿机制指标与健康等级Ⅰ、健康等级Ⅱ的交互项在统计水平上都通过显著性检验。其中县级医院补偿比例、县外医院补偿比例以及住院补偿封顶线分别与健康等级Ⅰ的交互项以及县级医院补偿比例与健康等级Ⅱ的交互项对农村老人的就诊概率有显著的正向影响,表明对于健康劣势老人,县级医院补偿比例、县外医院补偿比例以及住院补偿封顶线对农村老人就诊概率的正向作用更大。而对于健康状况一般的老人,只有县级医院补偿比例对农村老人就诊概率的正向影响更大。在第二阶段,结论与第一阶段类似,只有个别新农合补偿机制指标与健康等级Ⅰ、健康等级Ⅱ的交互项在统计水平上显著。一是健康等级Ⅰ强化住院补偿封顶线与农村老人住院支出的正向关系,二是健康等级Ⅱ负向调节县外医院补偿比例对住院自付医疗支出的作用,三是健康等级Ⅱ强化住院补偿封顶线与农村老人住院支出的正向关系。值得指出的是,这些交互项的结果从另一个角度解释,新农合补偿机制对农村老人住院服务利用的影响会随着健康状况的改变而发生变化,预示着新农合补偿机制具体指标对农村老人住院服务的影响可能存在健康差异。但新农合补偿机制对不同健康状态老人住院服务利用差异的具体表现还需要进一步验证。

4.3 住院服务利用健康差异分析

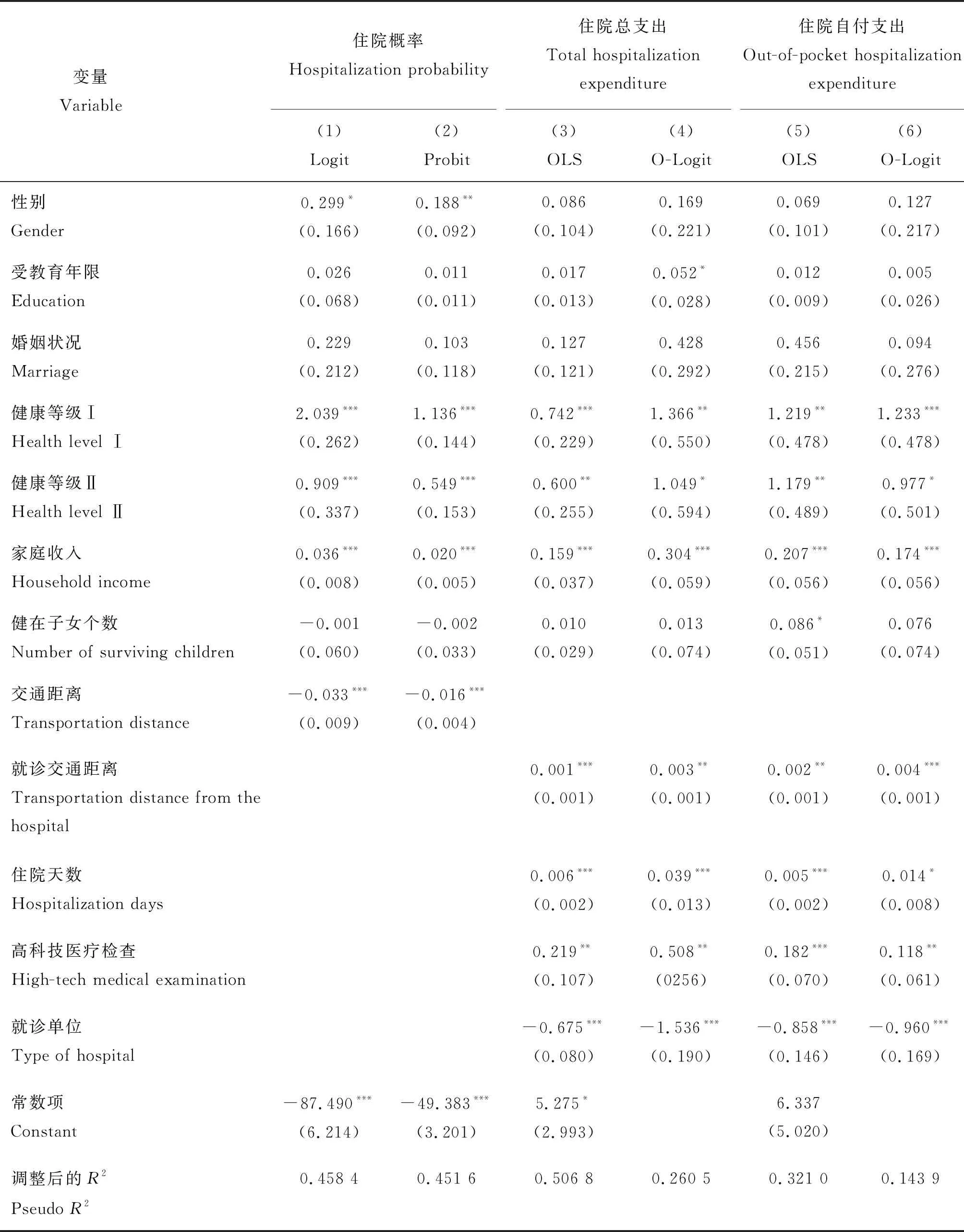

4.3.1住院选择概率影响因素健康差异分析

为了更进一步分析老人住院选择概率的健康差异,同样使用Logit模型与Probit模型对不同健康老年群体进行分析,表7显示回归结果稳健性较强。其中,年龄和性别显著正向影响健康等级为II老人的住院选择行为。家庭收入则对所有健康等级老人的住院决策行为的影响都在1%统计水平上显著为正,交通距离也对所有健康等级老年群体的住院选择行为产生显著负向作用。更重要的是,新农合分级补偿对不同健康等级农村老年人的住院选择行为的影响所有不同。其中乡级医院补偿比例对3个健康等级老年群体的住院选择行为都具有显著正向作用,县级卫生院补偿比例和住院补偿封顶线只对健康等级为Ⅰ和Ⅱ的老年群体的住院选择行为产生显著正向作用,县外医院补偿比例只显著正向影响健康等级为Ⅰ的老年人的住院选择决策。可能的解释为,年度住院补偿封顶线是对乡、县、县外三级医院住院治疗年度报销总额的一个约束条件,与此同时,医保基金的支付更偏向基层医疗机构,即随着医疗机构级别的提高,基金支付比例明显递减。综合两方面的因素及自身健康状况考虑,老人从新农合补偿政策中所获取的预期收益越多,选择住院治疗的概率就会越高。可见,高级别医院报销补偿对健康不佳的老人住院选择影响更大,与理论假说1吻合。

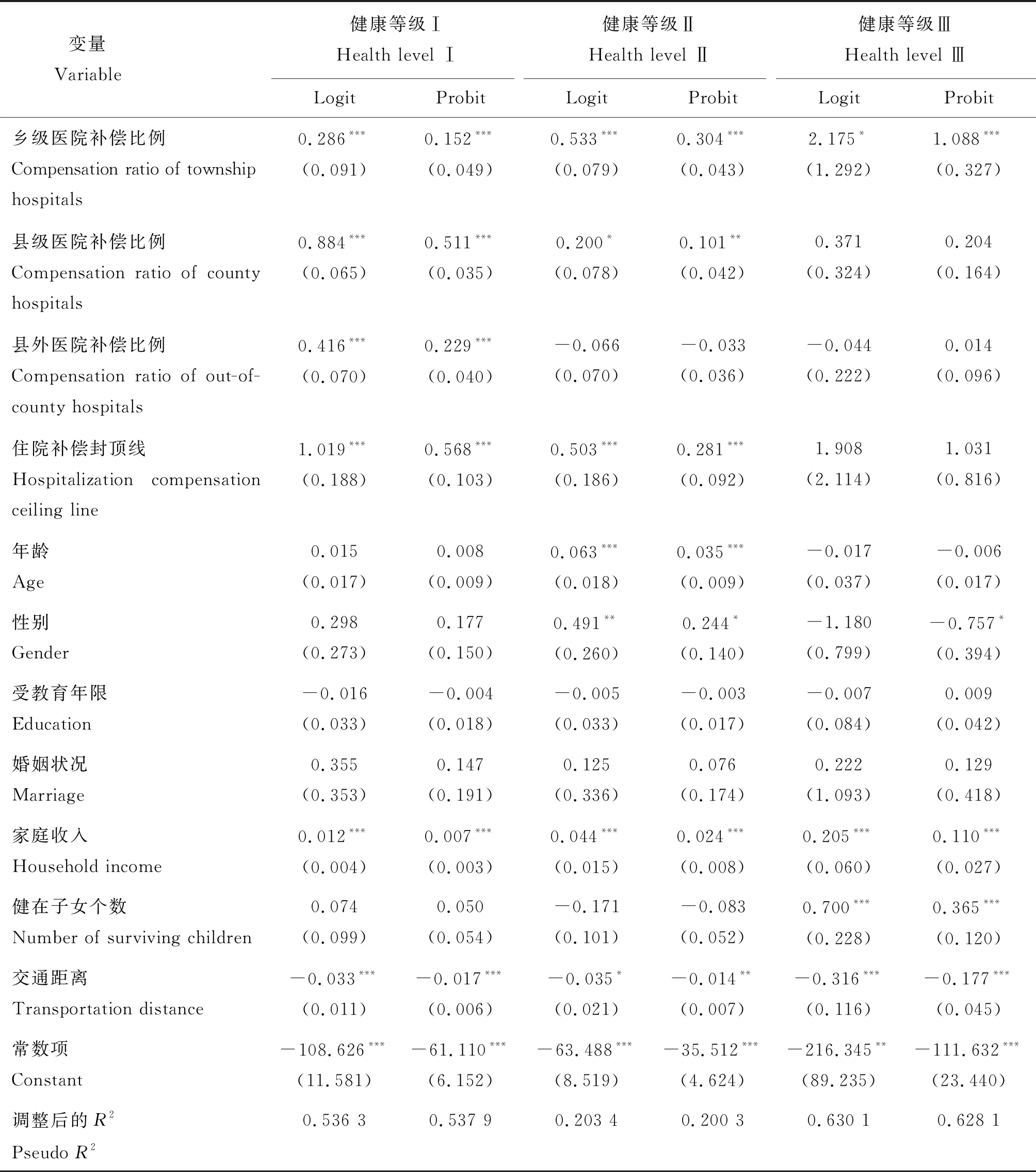

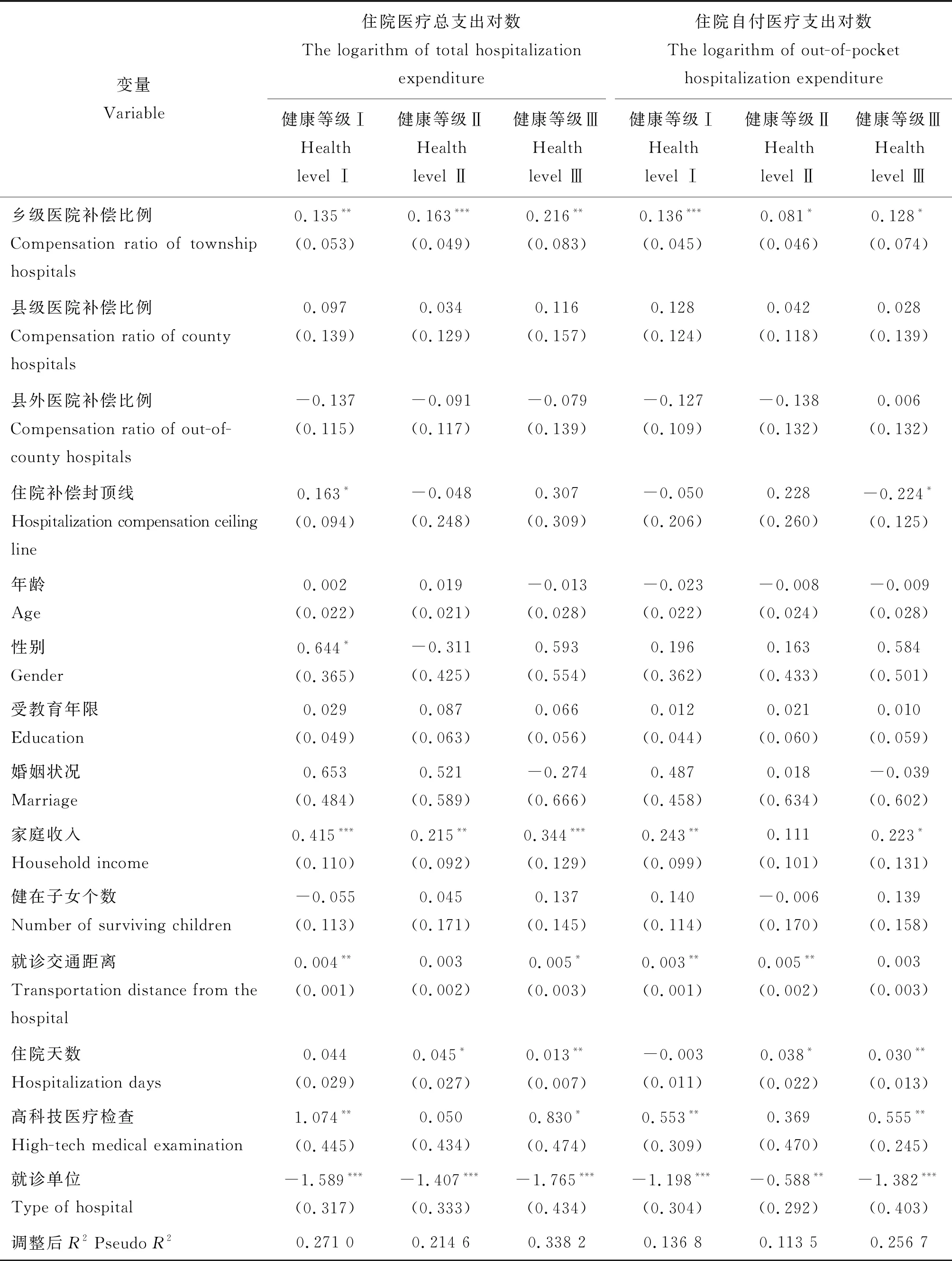

4.3.2住院支出影响因素健康差异分析

表8和9为不同健康状况农村老人的住院医疗费用支出OLS模型与O-logit模型的估计结果。从结果来看,主要变量的作用方向都较为一致。从控制变量的影响来看,家庭年收入的增加显著促进所有健康等级老人住院医疗总支出,但家庭年收入只对健康等级为Ⅰ和Ⅱ的老人自付医疗支出产生显著正向影响,这说明较之低收入家庭,高收入家庭享有量多质优的住院医疗资源的现象在健康状况较差的老人群体中更为突出。健在子女个数只在健康等级为Ⅲ的老人群体中对老人医疗自付支出具有显著的增加作用。住院天数显著影响健康等级为Ⅱ和Ⅲ的老群体的住院医疗支出和自付医疗支出。这说明对于健康等级为Ⅰ的老人而言,在其他条件不变的情况下,住院天数的长短不是造成其住院费用增多的主要因素。就诊的交通距离越远与三类健康等级老人的住院总支出显著正相关,但在自付支出中,只显著正向影响健康等级为Ⅰ和Ⅱ老人的自付支出。高科技医疗检查只在健康等级为Ⅰ和Ⅲ的老人群体中对住院医疗支出和自付医疗支出产生显著正向作用。这说明高科技医疗检查在老人医疗费用支出中所起的作用呈两极分化,可能的解释为健康的老人为了持续保持健康的状态,更愿意借助高科技术检查达到最佳治疗效果,不健康的老人也许患有疾病程度较重,医生在治疗过程中需依赖高科技技术检查才能实现理想效果。

针对不同健康等级的老人医疗费用支出的差异,新农合补偿机制的作用又如何?实证研究结果表明,一方面,乡级医院补偿比例无论是在住院总支出模型还是在自付支出模型,其对所有健康等级老人自付住院支出的影响显著为正,这说明乡级医院补偿比例对农村老人住院医疗支付和自付支出的影响不存在健康差异。对于农村患者而言,乡级医院是其获取住院治疗的最近医疗机构,理论上讲,乡级医院补偿比例提高是能促进老年患者选择住院的概率的提升,无论健康与否(前面已印证),进而导致患者医疗支出增加。从而证实本研究理论假说2。另一方面,住院补偿封顶健康等级为Ⅰ老人的住院总支出显著正相关,由于健康劣势的老年群体对医疗服务需求更多、要求更高,住院封顶线的提高可能促进其消费更多数量、更优质量的医疗服务项目,从而导致费用的上涨。但在自付医疗支出中,住院补偿封顶线只对健康等级为Ⅲ老人的住院自付支出显著为负。在调研地区,住院补偿封顶线提高的同时也扩大病种报销范围,健康优良的患病老人更容易被纳入报销范围内,这或许是健康等级为Ⅲ老人的住院自付支出减少的原因。

表7 住院概率的分群体回归结果Table 7 The group regression results of hospitalization probability

表8 住院支出的分群体OLS回归结果Table 8 The group OLS regression results of hospitalization expenditure

表9 住院支出的分群体O-Logit回归结果Table 9 The group O-Logit regression results of hospitalization expenditure

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

本研究实证分析表明:

在治疗决策阶段,控制年龄、性别、健康等级等变量的影响后,新农合制度中分级报销比例与补偿封顶线的提高有助于提高农村老人的住院就诊概率。新农合基本保障了医疗资源分配给有需要的老年人群,改善了农村老年患病群体的就医水平。住院分级报销比例的影响则不同,其中,乡级医院与县级医院补偿比例的提高能显著促进老人住院治疗的概率,可县外医院补偿比例的影响并不显著。此外,从健康差异的角度来看,级别最低医疗机构的报销补偿对农村老人就医选择的影响不存在健康差异,但是高级别医院的报销补偿与补偿封顶线对健康较差的老人的影响更大。这说明,一方面,当前的新农保补偿标准促进理性参保老人根据自身健康需求进行就医决策,提高农村老人医疗服务的利用率。另一方面,新农合分级报销中高级别医院报销补偿对健康不佳的老人更有吸引力,从侧面说明我国城乡医疗资源分配至不均衡。

在第二阶段医疗支出方面,总体而言,新农合补偿机制中乡级医院报销比例与补偿封顶线的提高对老人住院支出有显著影响,其中乡镇卫生院报销比例的提高影响老人住院总支出和自付支出的增加,级别低的医疗机构补偿倾斜对老人住院支出的作用更大。另外,从分群体差异分析发现,低级别住院医疗机构报销倾斜对所有健康等级老人的医疗支出都有显著影响,这则可能是医疗有效消费不足或被抑制的释放。

5.2 研究启示

第一,当前由村卫生室(所)、乡镇卫生院和县级医院所组成的农村的三级医疗服务体系是保障我国农村居民医疗服务需求的重要网络。乡镇卫生院是村级和县级医疗服务机构的链接,是农村医疗服务的重要供给主体。近年来,乡镇卫生院的基础设施建设有了长足发展,基层医疗服务能力得到不断提升,且新农合遵循差异化的分级补偿政策,从而促使更多患者就近到乡镇卫生院就医。研究发现,乡级医院补偿比例对农村老人的住院选择和住院支出都有显著正向作用,且不存在健康差异。可见,依靠补偿比例的倾斜来引导农村老年人基层就医的做法是有效的。因此,在提升基层医疗服务质量的同时,新农合价格补偿应继续对基层医院予以支持,降低农村老人就医时间及交通成本,从而提高医疗服务可及性与医疗资源的整体利用效率。

第二,不同健康状况的老年人对医疗服务的需求偏好也不尽相同,虽然病患依据自身健康状况、治疗成本收益比较等因素的考虑,老人未就诊有其合理性。分析表明,新农合补偿政策对健康弱势老人就诊率与住院医疗支出效果更显著,保障高风险人群较多的占有医疗资源,满足其基本医疗需求,但是新农合补偿政策中如果县级医院补偿比例提高,则促使身体健康老人到县级医院就医,这实则是医疗资源的浪费。目前我国医疗保险的发展与制度设计还无法对老人的健康进行评估然后分类补偿,为了实行成本控制和资源的有效利用,公共政策应逐步开始关注新农合对不同健康水平老人在使用医疗服务过程中可能引起过度需求和资源浪费的行为。

第三,新农合补偿政策在不同程度上会导致农村老年患者医疗支出的增加,尤其是健康处于劣势的患者,因此在完善新农合补偿政策的同时还应注意控制医疗费用过度上涨。在控制过程中,对医疗服务需求方的激励手段往往不如对供给方的激励措施有效。而完善医疗保险支付方式则是控制医疗服务供方的有效手段,科学合理的医疗保险支付方式是一种激励的付费方式,会引导医疗服务供给方在保证医疗服务质量的同时,为患者提供“质优价廉”的医疗服务,进而有效遏制医疗费用的过快上涨。