93 例人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度现状及影响因素分析

官小莉,李静,卢俊,邹嵘,张惠荣,周敏

(华中科技大学同济医学院附属同济医院 耳鼻咽喉-头颈外科,湖北 武汉430030)

人工耳蜗植入术(cochlear implant,CI)是目前世界上公认的、有效的帮助重度、极重度耳聋患者重建听力的手段[1]。 2011~2015 年,我国以救助项目的形式为近2 万名听障儿童进行了人工耳蜗免费康复救助[2]。 相较于专业的照护人员,人工耳蜗植入患儿主要照顾者缺乏专业的照护知识和经验, 导致在照护过程中出现心理紧张、焦虑和抑郁等情绪[3-4]。 这不仅损害了主要照顾者的身心健康, 还影响了患儿的康复进程。 照顾者准备度是家庭照顾者准备实施照护工作时,对来自各方面压力的感知程度,是照顾者为满足被照顾者生理和心理需求前所做的准备,包括为其提供生活护理、心理护理等[5]。出院准备度则是医护人员对患者生理、 心理和社会三方面状况进行综合评估, 从而分析判断患者是否具备离开医院、回归社会、进一步康复的能力[6]。由此可见,出院准备度是以患者为主体,而照顾者准备度则强调的是以患者的照顾者为主体, 对照顾者承担照顾角色后的角色适应和能力储备的评估[7]。 目前,国内外对人工耳蜗植入患儿照顾者的实证研究主要集中在患儿照顾负担、心理压力、应对方式及手术决策等方面[3-4,8],尚未有关于照顾者准备度的文献报道。 本研究拟调查人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度现状,并分析其影响因素,以期为临床制定针对性的照顾者健康教育方案提供一定的参考和依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用方便抽样法, 选取2018 年2月—2019 年6 月在湖北省某三级甲等医院耳鼻咽喉-头颈外科病房诊疗的93 例患儿主要照顾者为研究对象。 纳入的93 例患儿均符合《人工耳蜗植入工作指南(2013)修订解读》[9]规定的手术适应证及禁忌证要求。 其中,69 例患儿为湖北省残疾人专项康复救助项目儿童人工耳蜗项目申请通过者,24 例患儿为贫困听力障碍儿童的社会性公益项目受助者。人工耳蜗植入患儿的主要照顾者纳入标准:(1)照顾患儿无酬劳且白天照顾总时间≥6 h; (2)年龄>18岁;(3)无严重精神和躯体疾病;(4)能够独立或者在调查员的帮助下完成问卷填写;(5)若家庭成员中有多名主要照顾者, 优先纳入与患儿一起生活并承担起绝大部分照顾患儿工作的家属。 排除标准:(1)存在认知障碍、沟通障碍、言语表达障碍;(2)拒绝参加本研究。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查问卷 由研究者查阅文献自行设计,包括:(1)患儿年龄、性别、耳聋确诊时间、听力损失类型、是否佩戴助听器及佩戴助听器时长、术前有无接受听力语言康复培训及培训方式等;(2)主要照顾者年龄、性别、居住地、与患儿关系、受教育程度、婚姻状况、职业、是否接受过听力障碍照护培训、是否有照顾听力障碍患儿经验、有无共同照顾者。

1.2.2 主要照顾者准备度量表 (Care Preparedness Scale,CPS) 由Archbold 等[2]于1990 年编制,用于评估家庭主要照顾者准备照护患者或者家庭成员时的感知情况。 刘延锦等[10]于2016 年汉化该量表,并用于评价脑卒中患儿主要照顾者的准备度, 量表Cronbach α 系数为0.925,间隔2 周后,测得重测信度为0.807。该量表为单维度,包括生理需求准备度、情感需求准备度、服务计划准备度、照顾压力准备度、舒适照顾准备度、应对和管理紧急情况的准备度、获取医疗信息资源和帮助的准备度及整体照顾准备度8 个条目。 均采用Likert 5 级评分法,从完全没有准备好~完全准备好分别赋值0~4 分。 总分0~32 分,得分越高代表主要照顾者的准备越充分。本研究中该量表的Cronbach α 系数为0.827,2 周后,随机选择30 例患儿主要照顾者进行重测,重测信度为0.724。

1.3 资料收集方法 本研究采用问卷调查方法,由经统一培训的调查者发放问卷。 首先采用统一指导语向受试对象解释本研究的目的、意义及填写方法,取得其知情同意后发放问卷, 并以不记名方式现场填写、回收和核查。 对于文化程度低、无法理解问卷内容的受试对象, 由调查者采用统一指导语解释问卷内容并根据受试对象的选择协助其填写。共发放问卷93 份,回收有效问卷93 份,有效回收率为100%。

1.4 统计学方法 采用EpiData3.1 建立数据库,采用SPSS 21.0 分析数据。 计量资料均服从正态分布,采用均数±标准差描述;计数资料采用频数、构成比描述; 不同特征人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度的比较采用独立样本t 检验和单因素方差分析;人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度的影响因素分析采用多元线性回归分析。 检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般资料 93 例人工耳蜗植入患儿主要照顾者年龄(41.88±11.44)岁;性别:男31 例(33%),女62例(67%);文化程度:小学及以下46 例(49%),初中29例(31%),高中(中专)及以上18 例(20%);多为已婚65 例(70%);职业:企事业单位10 例(11%),工人或农民29 例(31%),其他54 例(58%);与患儿关系:父亲16 例(17%),母亲40 例(43%),爷爷奶奶19 例(21%),外公外婆13 例(14%),其他5 例(5%);居住地:城镇40 例(43%),农村53 例(57%);家庭月均收入:<1 000元27 例(29%),1 000~3 000 元34 例(37%),>3 000 元32 例(34%);57 例(61%)有共同照顾者;55 例(59%)无听力障碍患儿照顾经验;43 例(46%)接受过听力障碍照护培训。

2.2 人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度总分及条目得分情况 本组人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度总分为(24.32±3.11)分。各条目得分从高到底依次为:为患儿提供舒适照顾的准备度(3.69±0.85)分、生理需求的准备度(3.55±0.96)分、情感需求的准备度(3.44±1.01)分、从医疗照顾系统获取帮助和信息资源的准备度(3.29±0.84)分、整体的照顾准备度(2.90±0.97)分、为患儿制定服务计划的准备度(2.53±0.92)分、应对和管理紧急情况的准备度(2.52±0.88)分、应对照顾压力的准备度(2.41±1.04)分。

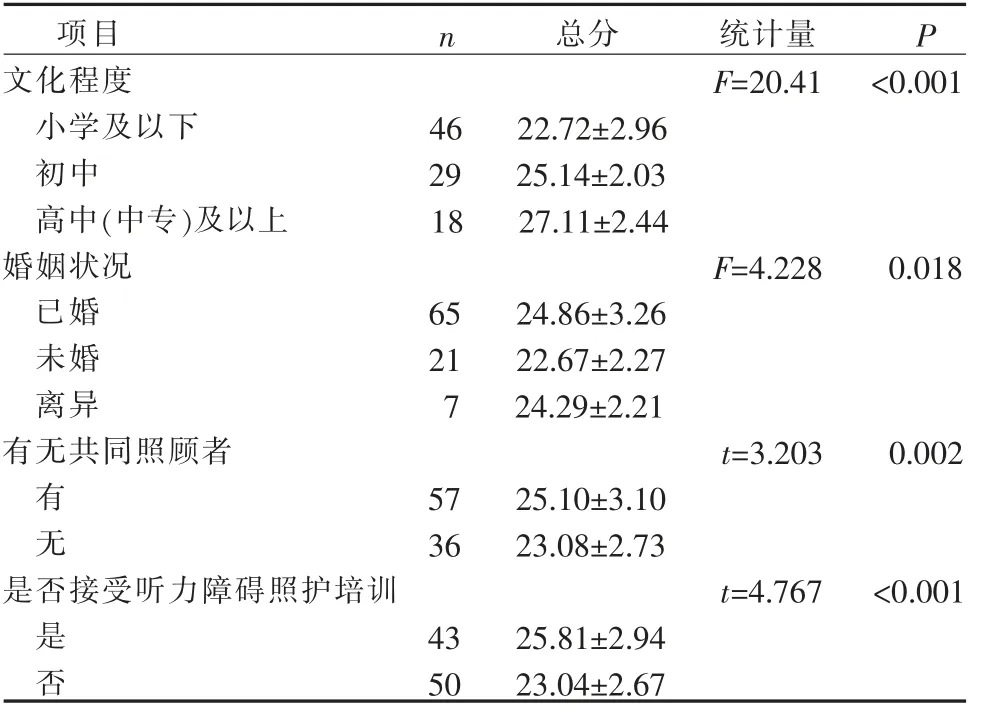

2.3 不同特征人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度得分的比较 将本组人工耳蜗植入患儿主要照顾者按年龄、性别、文化程度、婚姻状况、职业、与患儿关系、居住地、家庭月均收入、有无共同照顾者、有无照顾经验、是否接受过听力障碍照护培训分组,比较其照顾准备度总分情况。 结果显示,不同性别、职业、与患儿关系、居住地及家庭月均收入的人工耳蜗植入患儿主要照顾者, 其照顾准备度得分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);不同文化程度、不同婚姻状况、有无共同照顾者及是否接受过听力障碍照护培训的人工耳蜗植入患儿主要照顾者,其照顾准备度得分比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 不同特征人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度总分比较(n=93,±S,分)

表1 不同特征人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度总分比较(n=93,±S,分)

?

2.4 人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度影响因素的多元线性回归分析 以人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度总分为因变量, 以单因素分析有统计学意义的4 个变量(文化程度、婚姻状况、有无共同照顾者、是否接受听力障碍照护培训)为自变量,进行多元线性回归分析。 结果显示,不同文化程度、有无共同照顾者、 是否接受听力障碍照护培训是人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度的主要影响因素(P<0.001),可解释总变异的41.8%。 见表2。

表2 人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度影响因素的多元线性回归分析(n=93)

3 讨论

3.1 本组人工耳蜗植入患儿主要照顾者的准备度处于中等水平 本研究结果显示,本组人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度总分为(24.32±3.11)分,与量表总分中间值16 分相比处于中等水平; 高于刘娟娟等[11]报道脑卒中患者主要照顾者准备度得分(13.87±4.78)分,究其原因:(1)可能与研究对象照顾的患者不同有关,脑卒中疾病的突发性导致主要照顾者有较高的疾病不确定感和较低的准备度,知识和技能的缺乏也使得他们会出现紧张和应对不足的情况[12-13],因此脑卒中患者主要照顾者准备度得分较低;(2)本研究中,53.8%的主要照顾者未接受过照护人工耳蜗植入患儿相关知识和技能的培训, 专业知识和技能的缺乏,往往会让主要照顾者感到手足无措,表现出强烈的无助感, 不能像专业医护人员一样为患儿提供高质量照护,准备度势必会受到影响;(3)Henriksson等[7]在姑息治疗患者主要照顾者准备度研究中,指出主要照顾者高水平的积极情绪对准备度有促进作用。人工耳蜗植入是患儿家庭做出的重要决策,尽管手术具有一定的风险, 手术预期效果也不能完全保证,但是人工耳蜗手术是患儿重获听力的基础,也是患儿融入社会进行正常社交的前提, 这在一定程度上弥补了家庭成员对听力障碍患儿身带残疾的心理歉疚, 给予了主要照顾者精神上和心理上极大的支持与鼓舞, 因此人工耳蜗植入患儿主要照顾者的准备度处于中等水平;(4)Gitlin 等[14]的研究发现主要照顾者经济压力越小,照顾准备度就越高(B=0.700,P=0.017)。 随着国家和社会助残服务政策的不断推行和开展,耳蜗免费、手术费报销、康复费用减免等举措缓解了患儿家庭的经济压力, 降低了主要照顾者照护负担,也是其准备度处于中等水平的原因。

3.2 人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度的影响因素

3.2.1 文化程度 本研究结果显示, 文化程度是人工耳蜗植入患儿主要照顾者准备度的影响因素;以小学及以下为参照,初中、高中/中专及以上的主要照顾者,其照顾准备度水平较高(B=1.628,P=0.014;B=3.472,P<0.001),与李婷等[15]在ICU 患者主要照顾者中的研究结果一致。分析原因可能为:文化程度水平越高者在主动性学习和查阅相关疾病知识的积极性更高,对知识的理解和掌握也会更好,更能够有效利用所获取的医疗知识服务于患儿照护实践[16];人工耳蜗植入患儿术后早期常会出现哭闹、 不配合等情况,稳定期又可能并发感染、面部水肿、面神经损伤等并发症,后期还需要陪伴患儿参与康复训练[17]。主要照顾者在不同时期承受着不同照护压力, 文化程度较低的主要照顾者接受和转化知识能力较低,短期内转变角色以适应患儿不同时期的需求有一定难度,影响了其照顾准备度。

3.2.2 有无共同照顾者 本研究结果显示, 无共同照顾者的人工耳蜗植入患儿主要照顾者, 其准备度较低(B=-1.226,P=0.027)。究其原因,人工耳蜗植入患儿具有年龄小、自理能力差、依从性低等特点,再加上由于患儿无法通过准确的沟通表达自己的需求,容易出现冲动、哭闹、躁动等情绪,不仅增加了照护难度和照护压力, 还会导致人工耳蜗植入患儿主要照顾者产生焦虑、紧张、悲伤等负性情绪[18-20]。良好的社会支持和情感支持可以提高照顾者解决问题的能力,同时还能缓解照顾者的负性情绪[21]。 共同照顾者的支持可以成为照顾者坚强的后盾, 给予其精神和行为上的慰藉[15],因此准备度较高。

3.2.3 是否接受过听力障碍照护培训 本研究结果显示, 未接受过听力障碍照护培训的人工耳蜗植入患儿主要照顾者,其准备度较低(B=-1.499,P=0.011)。究其原因,目前听障儿童照顾者的培训主要针对的是康复机构的家长或由大城市公益救助团体举办的各种培训班提供,并未普及到全部听障患儿家长[22],而本研究中部分患儿在人工耳蜗植入前并未进入康复机构进行语言听力培训,再加上大部分家庭都来自于农村,获取听障相关信息的渠道滞后,导致照顾者无法获得听障照护培训的机会,缺乏听障疾病相关知识和照顾技巧,造成照护准备不充分。 而现有的在痴呆患者[23]、失智老人[24]、脑卒中患者[25]等照顾者培训项目的研究中都强调了为照顾者提供系统的照护培训项目有利于提高照顾者的照护能力、照顾准备度及管理患者行为的效能。

4 对策

建议护理人员重点关注文化程度低、 无共同照顾者、 未接受过听力障碍照护培训的主要照顾者的照顾准备度情况。针对文化水平低的主要照顾者,应采用简单易学的方式教会他们基本的知识和技能,制定健康教育清单,细化健康教育内容;针对无共同照顾者的照顾者, 建议护士鼓励家庭成员积极参与患儿的照护, 并与家庭主要照顾者建立良好的联络关系,给予其更多的信息、照护技能、专业知识及情感支持, 及时评估照顾者的心理应激状态和照顾者角色适应情况,提供恰当的心理疏导;针对未接受听力障碍照护培训的主要照顾者, 建议护士在院内与院外采用不同的方式进行培训, 并根据患儿不同时期照护重点对照顾者制定阶段性照护培训。

5 本研究的不足

本研究不足之处在于, 仅调查了湖北省1 家三甲等医院的人工耳蜗植入患儿主要照顾者, 样本量小且代表性不足, 有待于今后进一步开展多中心大样本研究。