国内非正式学习研究的回顾与展望

吴 颖

(江西师范大学 教育学院,江西 南昌 330022)

20世纪40年代末,联合国教科文组织提出非正式学习(Informal Learning)概念,将由日常生活、个人经历、工作需求或娱乐休闲引起的学习定义为“非正式学习”。研究表明,人们在工作、生活、社交等非正式学习时间和地点接受新知占所学知识的75%以上,而对它的关注和投入却不到20%。非正式学习的影响不容小视,作为一种学习方式,它正在由“边际”走向“主流”,逐渐成为当前人们更新知识体系,紧跟时代潮流的重要方式。

一、研究方法与概况

本研究采用标准化文献可视性量化分析技术和总结式描述方法,对我国有关非正式学习研究的期刊、报纸、学位论文、会议论文等文献进行具体分析和描述。在文献选择上,以“CNKI”(中国知网)数据总库作为文献来源,采用高级检索的方式进行跨库检索,全面收集相关文献。基于欧盟委员会将学习分为正式学习、非正规学习和非正式学习,以及学者库姆斯和艾哈迈德将教育等同于学习,提出非正式教育,将检索条件设置为“主题=非正式学习或者题名=非正式学习”和“主题=非正式教育或者题名=非正式教育”,采用模糊匹配,检索期限截止到2019年12月31日。检索合计得到文献1,845篇,其中博士论文56篇,硕士论文408篇。为进一步提升数据分析的准确性,将1,845篇文献全部输入SPSS进行除重处理,最终得到文献总数为1,679篇。运用SPSS对处理数据进行总体发文量分析。根据研究和分析的需要,结合运用文献题录信息统计分析工具SATI对作者发文量分析,并采用文献分析工具Citespace对作者、机构、关键词进行聚类分析。

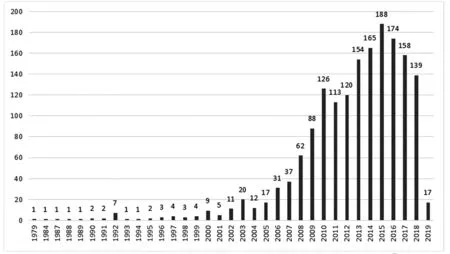

(一)总体发文图谱

从图1可知,非正式学习发文量从1979年起至今总体呈现曲折发展的趋势。2002年前平均文献在10篇以下。2002年至2005年出现小幅上升又回落的现象,但是平均发文量依然在30篇以下。2005年至2015年发文量呈现显著提升,虽然2011年和2012年发文量有所下降,但是总数差别并不是很大。2015年以后非正式学习发文量呈现下降的趋势。

(篇)

图1 非正式学习总体发文趋势分析

(二)作者图谱

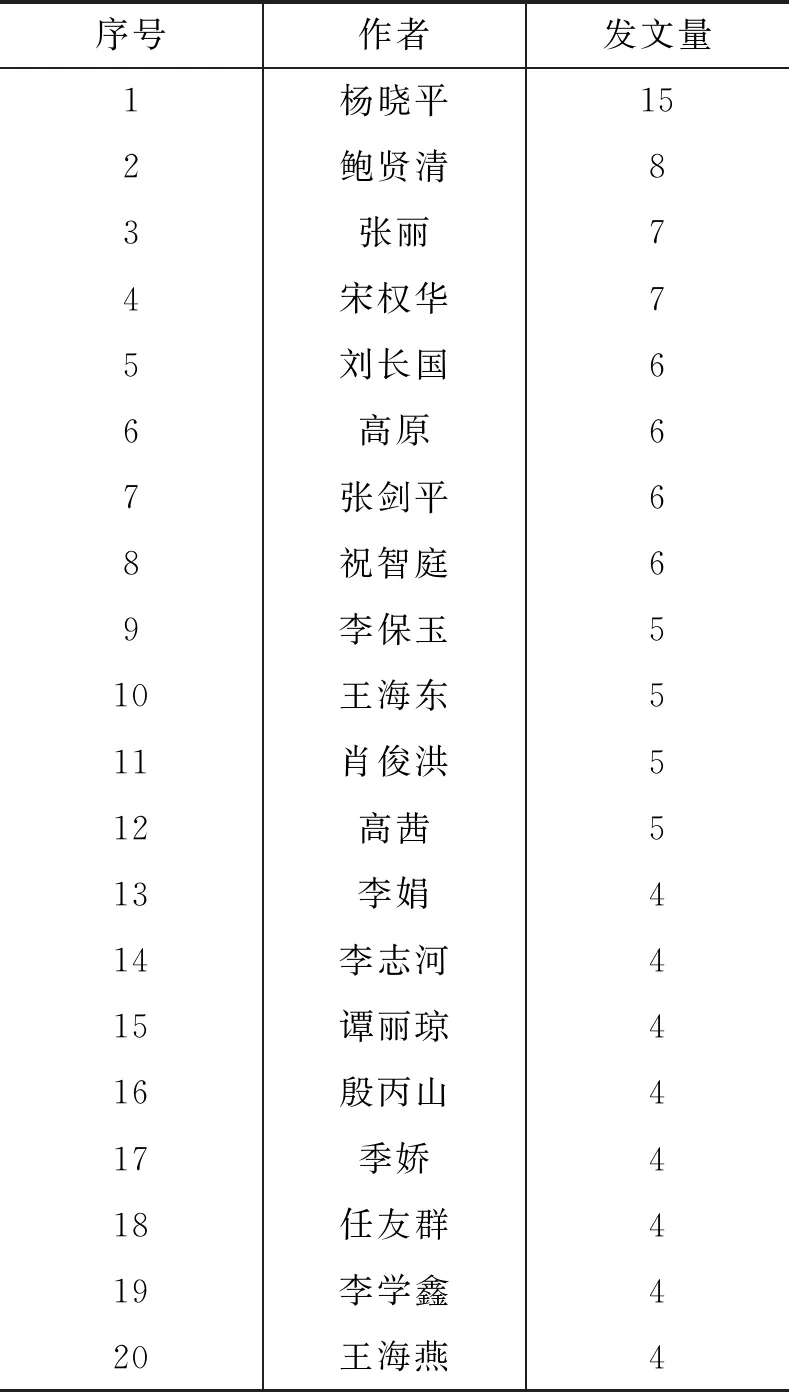

将知网检索文献输入SATI进行作者发文量统计分析,将发文量前20名定为核心作者,见表1。表1显示杨晓平发文量最多,共计15篇。发文量达到5篇的作者12人。依据普莱斯定律计算核心作者最低发文量为2.90篇,意味着发文量在3篇及以上的作者可视为该领域的核心作者。统计核心作者为63人,总发文量为248篇,未及发文总量的六分之一。

运用Citespace将分析项目设置为作者(author),时间切片设置为1年,阀值设置为(2,2,20)(4,3,20)(4,3,20),绘制研究者合作可视化网络图谱。圆环代表研究者的发文历史,圆环的颜色代表相应的发文时间。圆环的厚度与此时间分区内发文量成正比,圆环越厚,发文数量越多。从图1可以看出发文最高的是杨晓平,与统计表相一致。若两个作者出现在同一篇文章中即视为一次合作,图中作者分布比较松散,发文量高的作者合作并不多。

由上可见,在非正式学习研究领域中暂未出现稳定的核心研究者,也尚未形成紧密的合作网络。

表1 发文量前20位作者汇总

图1 非正式学习的作者合作图谱

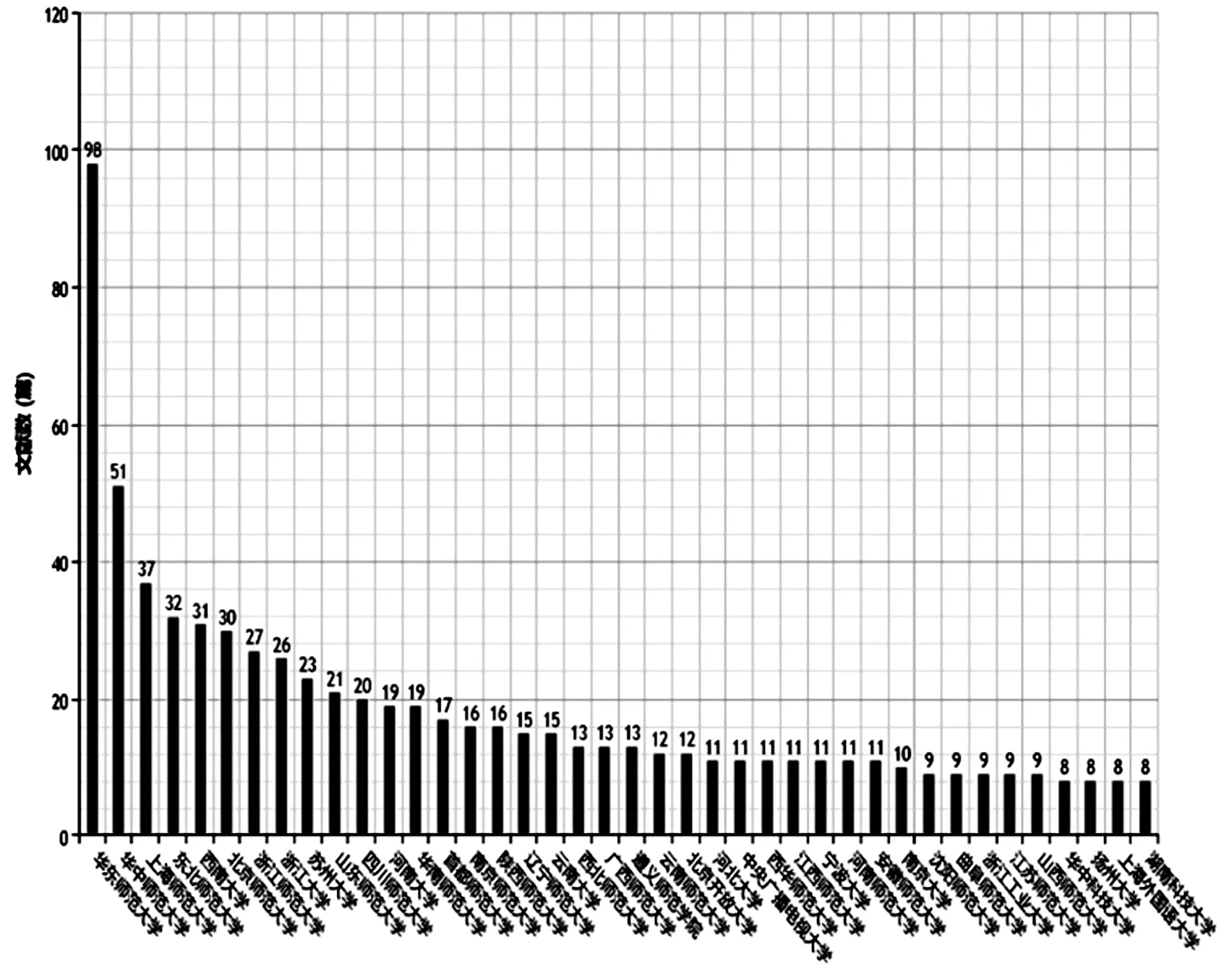

(三)机构图谱

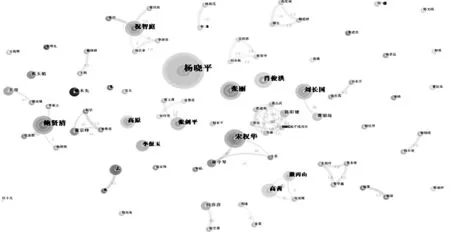

“计量可视化分析”是中国知网对检索文献结果进行分析的工具,据其分析结果绘制图2,不难看出华东师范大学的成果最为丰富,共计98篇。将阀值设置为(2,2,20)(4,3,20)(4,3,20)生成非正式学习机构合作图谱,以此探究机构之间的的合作情况。数据分析后获得网络连线4条,分别是华东师范大学教育信息技术学院和华东师范大学上海数字化教育装备工程技术研究中心、北京开放大学社会教育学院和北京开放大学城市管理学院、南通大学教育科学学院和南京大学教育研究院、西南大学和北京开放大学。从整体来看,机构合作网络并未形成,见图3。

图2 非正式学习的研究机构

图3 非正式学习的机构合作图谱

(四)关键词聚类图谱

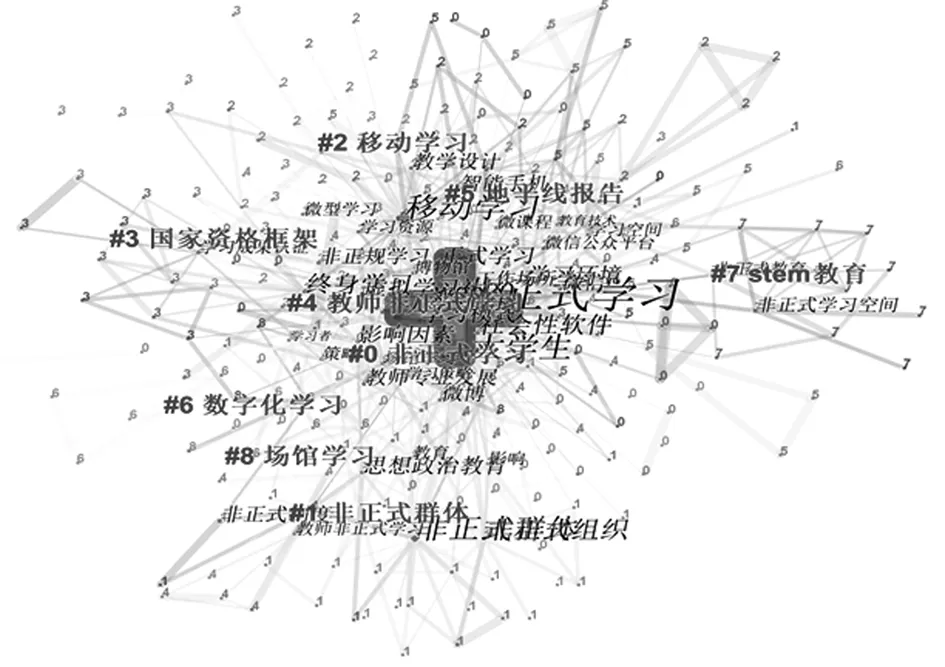

一般而言,关键词是对全篇文献的概括,因此它的频次高低在某种程度上为判断该领域内研究热点的一个重要依据。将分析项目设置为关键词(Keyword),年份跨度设置为1979-2019年,取TOP=50得到关键词图谱4,包含281个节点。

图4 非正式学习的关键词图谱

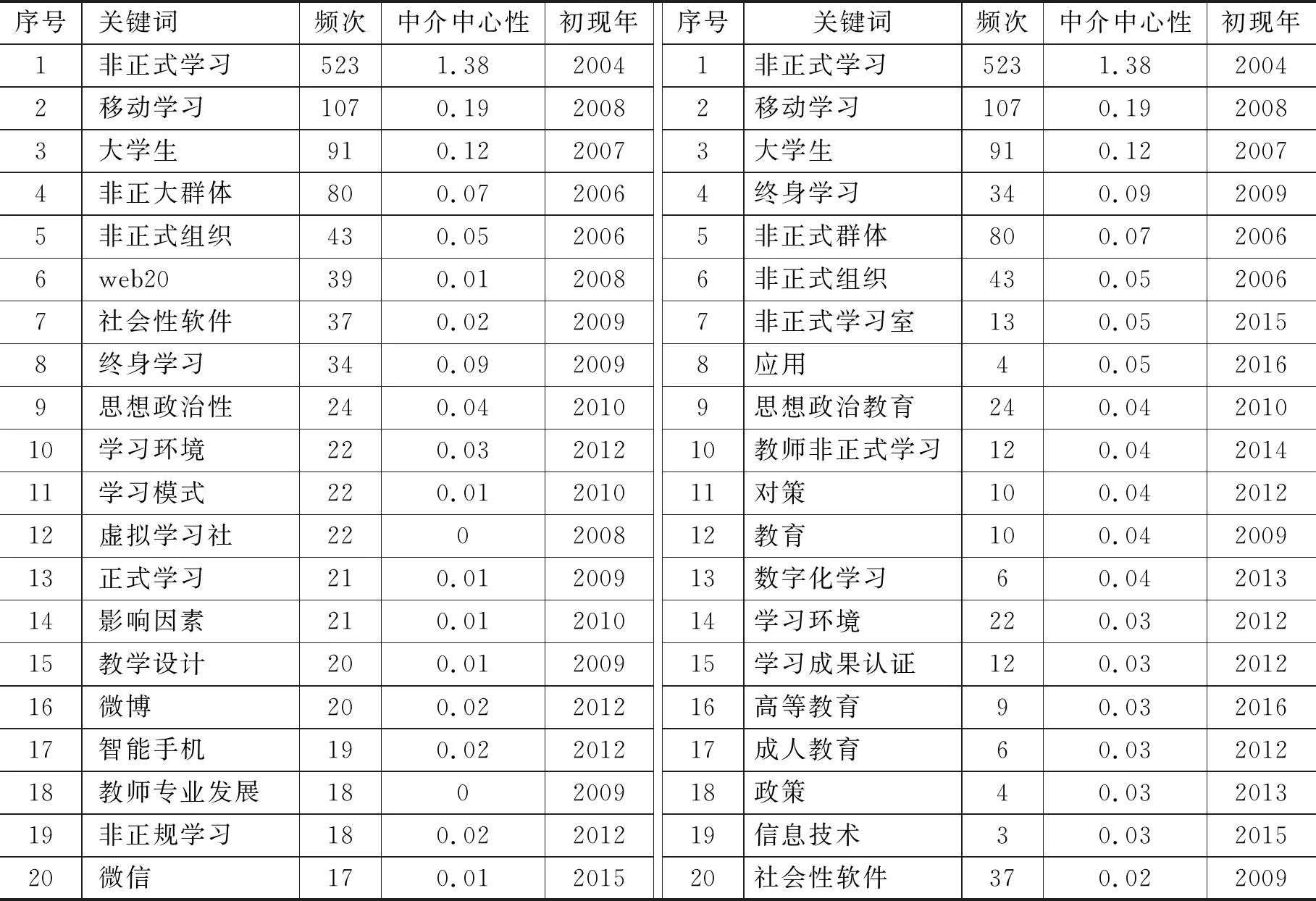

由于节点众多,图谱不能清晰地显示频率高的关键词及中心性强的关键词,故分别列出排名前20的频率和中心性关键词信息表,见表2。

十字架型的大小代表关键词的出现频次,十字架型越大意味着关键词出现的频次越高,同时也体现出此关键词在网络中的重要地位。紫色圈环代表中心性,即在聚类之间的枢纽作用。紫色圈环越厚,其中心性越强。结合信息表,就能理解为何关键词“非正式学习”的标识如此突出,而且有较厚的紫色圈环,因与其相关的文献研究多达523篇,且中心性值高达1.38。

为了进一步探究各个研究主体的关系,使用LLR(对数似然率算法)算法进行聚类,最终得到9个聚类主题。Cluster ID是聚类后的编号,编号在图中显示为#0、#1、#2等,聚类的规模越大,意味着聚类中包含的成员数量越大,然而其编号会越小。非正式学习是最大的聚类,其研究数量也是最多的,非正式群体和移动学习则次之。

表2 关键词前20汇总列表

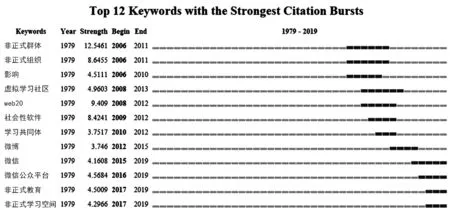

(五)突现词图谱

研究热点是某个领域学者共同关注的一个或者多个话题,有很强的时间特征。一个专业领域的研究热点保持的时间有长有短,[1]Citespace的后台能够分析出突现词,而这种突现词在一定程度上可以代表着一段时间区间内的研究前沿和热点。在图5中,蓝色是时间轴,红色代表突现词出现的时间区间。图5表明,当前非正式学习研究热点分别是微信、微信公众平台、非正式教育和非正式学习空间。

图5 非正式学习的突现词图谱

二、非正式学习研究的发展阶段

(一)“非正式”研究时期(1979-1998年):在“非正式群体”中衍生

从1979年到1998年,关于非正式学习的研究文献并不多。从文献标题和内容来看,主要是以“非正式群体”[2]尤其是学校内的“非正式群体”[3]为研究对象。文献表述或是“非正式”与其他名词构成的复合名词,或是含有非正式学习,但并没有进行详细的阐述或者明确界定,不过出现了“非正式的学习”[4]的提法。

(二)“正规”研究时期(1999-2005年):在“非正式实践”中立足

这一时期非正式学习的研究文献数量增加并不明显,甚至出现回落的迹象,但是却有着深远的影响和意义。首先,非正式学习专门化研究开始出现了对非正式教育和非正式学习的定义及辨析。其次,在研究内容方面,不仅有“非正式形式学习”和“非正式学习”,[5],还包括如何建立“非正式学习制度”,[5]利用“非正式场所”,[6]组建“非正式组织”,[7]开展“同时学习”“附学习”[8]“非正式语言学习”。[9]再次,在实践运用方面,不仅有学者探究了如何在企业管理、社区建设等领域促进非正式学习,并使之创造出期望的价值,[10]还有学者构建了非正式学习的“另类模式”[5]“BP知识管理整体模型”。[10]虽然此阶段发展缓慢,但是对后续研究起到“连接桥”作用。

(三)“专业”研究时期(2006年至今):在融合科技中勃兴

从2006年起,国内对于非正式学习研究稳步提升并保持在较高的研究水平,逐渐进入“专业”研究阶段。首先,曾李红和高志敏发表的《非正式学习与偶发性学习初探——基于马席克与瓦特金斯的研究》(2006)是第一篇以专门研究非正式学习命名的文献。其次,涌现出一大批优秀的非正式学习研究者,诸如鲍贤清、齐媛、邢蕾、杨晓平等。研究者不仅加深了非正式学习理论研究,还拓展了非正式学习的实践运用。再次,非正式学习和先进科技的融合成为重要的研究主体。“MOOC”学习、[11]“STEAM”教育、[12]“E-learning”、[13][14]“教育云服务”[15]和“互联网+”[16]等都是当前探究结合非正式学习和科学技术的热门主题。

三、非正式学习研究的主题

(一)研究对象:从非正式群体向非正式学习的转移

在非正式学习研究进程的早期,非正式组织是主要研究对象。从关注中学生非正式群体的教育问题[17]到关注高职院校学生非正式群体及其教育对策,[18]再到充分发挥农村非正式组织在农村道德教育中的作用,非正式学习的研究对象得到延伸和拓展。虽然早期的非正式组织研究并未对非正式学习进行专门解释和阐述,但是却渗透着非正式学习的元素。有学者从高校非正式组织的内涵、特征和形式入手,分析非正式组织对学生自我教育的积极作用。[19]还有学者从学习内容的角度,提出非正式学习就是完全意义上的个别自学。[20]由此,早期对于非正式群体的研究为后期非正式学习的系统化研究奠定了重要的理论基础。

(二)概念内涵:从正式学习到非正式学习的演进

OECD国家教育部长会议认为终身学习应该包括正规教育、非正规教育和非正式教育。[21]马席克和瓦特金斯从正式学习的视角阐述非正式学习的内涵。[22]由此可见,正式学习和非正式学习之间有着千丝万缕的关系。有学者认为我国学界尚未提出分类的本土性依据,未厘清正式学习和非正式学习之间的关系,导致术语译文不明、语义不明、指向不明,不利于理论研究和政策制定。[23]有学者则认为正式学习和非正式学习的界限并不是严格区分的,而是具有过渡性的。[24]正式学习和非正式学习不应被看做是完全不同的实体,而应是一个统一体的一部分。虽然有时候可以识别某一阶段的学习是正式学习还是非正式学习,但是它们可能是混合在一起的。[25]在学习方式多样化的今天,正式学习与非正式学习的联系更加紧密。同时也正是因为与正式学习的紧密联系,才使得对于非正式学习内涵的理解更加深刻。

(三)组织形式:随着科学技术发展升级发展

美国《STEM教育法》明确提出要加强对社会机构开展非正式环境下的 STEM教育研究,要支持研究和发展创新的校外STEM学习项目和新兴的非正式STEM学习环境,推进非正式学习STEM领域发展研究。[26]有学者基于对国内外专家学者分享与交流成果的分析与总结,提出了STEM教育的未来展望。[27]

随着网络技术的快速发展,“互联网+”等非正式网络学习成为研究的焦点内容之一。基于此,有学者以QQ群建立的“E-学术部落”为研究对象,探讨管理员关注、隐私关注、群消息设置对非正式网络学习共同体社会存在感的影响,以解决非正式网络学习共同体存在的问题,并为其持续发展提供一定的参考。[28]形形色色的网络沟通平台在缩小沟通距离的同时,也扩展了学习资源获得的渠道,进一步深化了非正式学习的无计划性、随意性和非正式性。

(四)成果认证:在国家资格认证中的有待认可

我国非正式学习认证面临着非正式学习成果体系结构庞杂、不系统,操作性不高,教育政策导向模糊和立法不深入等诸多现实困境。[29]建设和完善终身教育和终身学习制度是建设学习型社会的基石,是一项基础性、关键性、标志性的制度。科学的学习成果认证制度能够建立起正规教育、非正规教育和非正式教育之间的有机联系,加快它们之间的沟通与融合。对通过非正规教育和非正式教育获得的学习成果应一视同仁,获得教育部门与社会公众的认可。因此,构建科学合理、行之有效的学习成果认证体系迫在眉睫。

(五)学习场地:在场馆学习拓展中的全面铺开

非正式学习是发生在工作场所和生活情景中所有提高知识和能力的活动。[30]场馆作为支持非正式学习的物理环境,是展品、参观者和社会文化相互碰撞的学习空间。随着现代信息技术的发展,场馆中虚实结合的展示与互动功能愈发完善。[31]各类场馆学习及价值体现、场馆学习结果的评估、学校教育与场馆教育的有效融合、新兴技术在非正式学习环境中的应用等成为当前的研究热点。[32]

(六)研究主体:对成人教育研究的回归

马席克和瓦特金斯认为非正式学习应是成人学习的主要方式。[33]随着全球致力于成人学习的推进,成人学习在国际社会关注、政策、治理、融资、参与等方面取得可喜的进展,但同时也面临着一定的机遇与挑战。[34]未来非正式学习的研究重点应当关注“成人究竟是怎么进行非正式学习的,怎样才能有效地促进成人非正式学习,如何鉴别、评估和认证成人非正式学习的成果”等问题。[35]40年来,我国成人教育不断深化改革,在非正式学习中创造出各式各样的模式,不仅促进了成人教育的科学发展,也丰富了成人教育的学习理论。

四、非正式学习研究的未来展望

(一)研究价值彰显以人为本,操作性强的研究逐渐增多

不论非正式学习是指正规教育与非正规教育之外的所有有意识的教育活动,[21]还是指发生在正式学习之外,由学习者自主产生的学习。[36]归根结底,它是一种学习活动。学习是人的立足之本, 是人获取一切知识经验技能乃至能力得到发展的主体行为过程。[37]因此,非正式学习的目的是使人获取知识经验,提升能力技能,最终走向实践运用。由于学科特点、研究成本、学产脱节限制等,面对复杂的实践问题,可操作强的研究成果仍然比较缺乏。但是,政府决策为非正式学习应用提供了田野研究的政策支持。2017年,李克强总理在第十一届中国产学研合作创新大会上指出,加强产学研合作是打通创新链条、促进创新发展的重要支撑。同时,移动便携设备的普及,提速减费利民政策的推行,各类移动学习软件的开发与利用促使移动学习、微型学习等非正式学习从理论成为现实,并且人们对自身发展的追求为非正式学习应用推广提供了不竭动力。由此,非正式学习研究具有从理论研究向操作性研究的巨大潜能。

(二)研究视角逐渐多元化,开创中国特色研究热点

信息技术正在快速推动教育变革与学习创新,在线学习将成为终身学习的主要方式。我国目前主要有高校网络教育、高校MOOC、企业MOOC、企业E-Learning和政府E-Learning五种不同模式的在线学习,[38]它们都起源于国外。尽管当前非正式学习研究热点是基于国外的研究成果,但是不少学者结合国情提出本土化的建议,为后续创新性研究奠定了坚实基础。随着终身学习观念深入人心,人们利用多渠道,通过多方式开展非正式学习,为非正式学习研究提供了广泛方向和充足样本,而且需求导向助推非正式学习研究深入。随着人力资本理论的提出与推广,提升劳动者知识和技能是实现企业发展的重要途径。非正式学习的非正式性、情境性等特性更加契合企业员工培训的需求。由此,非正式学习研究视角将逐渐多元化,也将会立足于中国国情创新出新的研究热点。

(三)研究队伍逐步扩大,团队研究逐渐增多

当前,非正式学习研究队伍与研究机构呈增长趋势,研究队伍呈现学科多元化特点。但不论是学者数量上的增加还是研究队伍的扩展,该领域的研究呈现出“各自开花”的特征,主要表现为跨机构间的合作少、不同学科学者之间合作少和理论研究者与实践工作者的合作少。科技发展,尤其是通讯技术迅速发展扫除了地理位置所造成的合作障碍。当前,非正式学习研究机构数量、研究者数量、研究成果数量都表明非正式学习的合作研究还存有巨大的发挥空间。一方面,合作研究有助于实现将有限的资金集中用在最好的地方,应对解决资源紧张、经费短缺等普遍问题。另一方面,合作研究有利于优势互补、强强合作, 达到“1+1>2”的效果。加之终身学习与学习型社会理念的践行,作为成人实现终身学习有效学习方式之一的非正式学习将逐渐受到重视。由此,非正式学习的研究队伍将逐步扩大,团队研究将逐渐增多。