技术治理的限度及其转型:治理现代化的视角

彭勃

摘 要:作为推动治理现代化的工具,技术治理的绩效在不同类型治理领域中存在較大差异。技术治理以信息量化、清晰预算和精细管理等工作机制,明显提升了行政体系在传统优势领域即小规模诊疗型治理中的能力。由于技术治理自身不能突破行政机构的内在缺陷,尤其是在行政体系传统弱势领域即大规模预防型治理事务中,并不能有效推进治理现代化。技术治理本身并不自带现代化属性,要推动治理现代化,必须抛弃技术治理自我合法化的谬误,并充分认识技术治理的内在缺陷和功能弱点。应当运用技术治理的手段,弥补行政科层制内在缺陷和功能弱势。技术治理的发展方向是寻求技术穿透社会的制度支撑,弥补政府治理缝隙,解决委托-代理难题,以及应对现代治理日益加剧的复杂性问题。

关键词:技术治理;治理现代化;治理绩效

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2020)05-0003-10

作者简介:彭 勃,上海交通大学国际公共事务学院教授,中国城市治理研究院研究员,公共政策与治理创新中心主任 (上海 200030)

在当前国家治理体系和治理能力现代化战略中,包括信息技术在内的现代科技手段越来越受到青睐。不论在最高层的政策文本中①,还是在地方和基层政府的创新实践中,通过技术治理的路径实现治理现代化,已然成为共识和共同的趋势。各级政府不惜花费巨资推动科技赋能,寄希望于各类科技手段,为公共治理插上技术的翅膀,技术治理被看作是通向治理现代化的坦途。诚然,技术治理自带“现代化”的光环,在现实中也不乏技术治理实质性提升政府能力的案例。但是,在理论逻辑上,技术治理与治理现代化之间并不能简单地划上等号。在技术治理的名义下,也发生了明显的治理偏差,与治理现代化背道而驰。针对这些背景,本文将讨论技术治理的本质和工作机理、技术治理的强项与短板,并在此基础上探讨治理现代化需要什么样的技术治理。

一、技术治理的实质

技术治理是现代社会的产物。当人类将越来越多的科技成果运用于公共治理时,技术治理就成为公共治理的模式之一。技术治理的内涵涉及运用于治理实践的各类技术,及其在公共治理领域引发的一系列后果。技术治理的核心内涵与关键元素,可以从以下几个层次来理解。

第一,哲学和认识论层面的技术治理。亚里士多德对技术的定义非常典型,他认为技术是让事物的状态从“潜在”转变为“实在”。无数“潜在”的可能性,一旦被技术转化为“实在”,其他可能性就被限定,事物得以显露意义。可以说,技术是人类运用理性来认识事物的工具和手段。

第二,作为工具和方法的技术治理。运用技术方法增强治理能力,是现代官僚组织理性精神的重要特征。韦伯认为,现代官僚制的理性主义精神建立在严格的簿记和核算之上,而基于理性主义精神建立起来的官僚体制,其行政管理优越性的强大手段是专业知识,专业知识的不可或缺性是受商品生产的现代技术和经济制约的……除了财政上的前提外,对于官僚体制的行政管理还存在着十分重要的流通技术,行政管理的精确细致需要有铁路、电话、电报。在专门的知识之外,官僚体制还倾向于通过公务知识,进一步提高其权力,在公务交往中获得“熟谙档案的”实践知识。

第三,作为权力工具的技术治理。安东尼·吉登斯认为,现代意义的民族国家建立在相应的技术之上,通讯和信息储存技术的提升,强化了行政力量监控社会的实际能力。福柯则强调知识与权力的运作,包括现代国家的区分技术与规训技术的运用,以及人口技术和生命政治的关系,并以此讨论国家的支配技术。在福柯看来,国家的治理术是用技术构成框架而塑造人的行为,其原理是一整套制度、程序、计算、分析组装起来,以政治经济学为知识类型,以安全配置为工具的一系列复杂的权力运作。

进入近现代以来,国家的职能不断扩张。面对越来越多的治理任务,传统的民主问责和有限政府模式无法满足要求。现代科技知识所支撑起来的技术手段,成为弥补治理能力缺口和解决复杂难题的顺手工具。相应地,对于技术的崇拜和技术乐观主义达到高潮,运用技术治理达成理想社会的“技术乌托邦”思想也开始出现。然而,技术治理这个武器并非攻无不克、无懈可击。作为一种治理工具和模式,技术治理一直面对技术失效的困顿,技术治理也引发了相关的负面问题。

第一,工具理性的误区。技术治理秉承了工具理性的核心内涵。偏执于技术理性和对价值理性的忽略,使其面临治理困境。由于认识问题、发现问题的能力限制,又受到组织、社会、情感等方面的干扰,单一的工具理性路径必然存在偏颇和缺陷。工具理性的局限性折射到技术治理模式上,即为了自我证明技术治理的有效性,不断复制和强化技术手段,并以各种应对策略和折衷办法,弥补技术治理产生的负面效应。这又反过来进一步凸显其治理弊端。工具理性所催生的功利主义和形式主义,造成一系列治理弊端,过度的简约治理就是其中之一。

第二,简约主义的谬误。问题本身是潜在的,也是模糊而复杂的。在运用这些数字、符号和指标指代时,必然发生将复杂的问题简单化、模糊的问题清晰化。只有这样,潜在而复杂的问题才能被感知和理解,这一过程可以概括为简约主义。对问题的裁剪和简约处理,势必产生信息丢失、扭曲与偏离现象。这种技术治理思维导致的简单粗暴的简约治理方式,不仅不能解决问题,本身就成为产生问题的根源。例如,为了提高林业收益而将天然复杂的森林生态简化为单一的树种;将坦桑尼亚自然的村落按照几何原则进行武断的规划改造,终使国家宏大的社会改造项目归于失败;将历史积淀形成的都市街区,按照现代城市的要求进行重新规划,并建造机动车道路,最终扼杀了都市活力和生机。同样的例子,一些地方将扶贫工作简化为盖新房子,将农村社会发展简化为新式厕所,将城市社会生态简化为街面违章违规建筑的拆改等。

第三,权力的侵入和操纵。技术治理在本质上是一种工具,使用工具的主体决定了工具的性质和使用效果。在技术治理的过程中,渗透了工具使用者的权力意志。技术治理的理想状态是专家治国,秉持科学管理精神,实现所谓科学的乌托邦。但是,技术治理运行中始终渗透着官僚理性。被推崇备至的纯粹中立的技术治理,常常被权力扭曲和利用。信息和数据本身没有立场和观点,技术的立场和叙事方式,背后所体现出来的是权力的意志。因此,技术治理的实践也存在立场和方向。在当前技术治理推动的治理创新中,技术工具掌握在上级政府和强势职能部门手中,技术治理的科学叙事背后,往往渗透着权力的意图。可以说,政府希望通过技术治理来实现超然、客观和中立的治理目标,而国家通过技术治理的窗口,看到的不过是自己的背影。

第四,制度和组织的限制。尽管有不少人迷信所谓技术的刚性,认为技术可以超越制度界限,冲破组织壁垒,只要技术一旦被采用,就能够自发地发挥结构性系统重组的治理效能。但是,现实中的技术治理不是天马行空、往来于真空当中。它必须通过一定的制度安排来施展,需要在一定的组织条件下,才能运用到治理过程中。制度和组织条件是影响技术治理能否实现的重要条件。当前,技术治理的实证研究表明,尽管技术在一定程度上具有整合治理机器、提高监控能力的功能,但是,技术要充分嵌入治理过程中,还是在很大程度上依赖和受制于制度安排。如果规束权力关系的制度体系和组织结构依然发挥作用,就会对技术治理的效果构成很大的影响甚至是阻碍作用。更进一步,技术治理本身被有目的地设计和采用,技术治理被制度型塑和改造的情况在基层治理创新中比较普遍。

二、治理现代化的难题:技术治理的使命

全能国家是现代的产物。在传统时代,即使是拥有绝对权力的国家,由于局限于统治体系和管理技术,其行政力量对社会的实际监控和影响力,依然停留在比较有限的层面。吉登斯在论述传统与现代国家的差别时,强调“传统国家在本质上是断裂性的,其国家机器可以维持的行政权威非常有限。国家对领土无法实施现代意义的管控,所以只有边陲而无国界……其体系整合的水平相对有限”。随着现代化的到来,国家从新的意识形态获得合法性支持,以及介入和影响社会的雄心壮志。通讯和信息储存技术的提升,更是强化了行政力量监控社会的实际能力。从现代国家开始,行政力量开始直接面对复杂的治理任务。国家治理的现代化,意味着行政机构对社会的监控模式从间接变为直接,从简约变为复杂。随着政府职能扩展和政府治理难度提升,行政机构日益面临几个方面的技术难题,运用常规和传统的治理手法,难以获得有效的治理能力。

第一,直接服务的难题。面对繁杂的管理事务,需要政府极大的资源和精力投入。传统政府采取了时间和空间两个维度上的设计,避免直接面对海量的治理事务。在时间上采取运动式和项目制的治理方式,集中资源精力聚焦于关键事项,以点带面,实现整体治理目标;在空间上则是采用“打包”的方式委托给各类单位或者更下层的政府部门。可以说,传统国家并不负有直接服务和管理社会的责任。面对政府的现代管理转型,运动式和项目制管理方式逐渐让位于常态化和全覆盖的管理模式,“打包”委托的管理模式让位于由政府部门直接负责监管和服务。英国学者胡德认为,新公共管理的重要特征是“直接的专业化管理”(Hands on Professional Management),政府负有直接的服务和管理责任。要进行量大面广的直接管理和服务,需要清晰了解公共需求的基本规模以及可供使用的公共资源,即需要了解基本面和底数,而这依靠信息收集的传统初级手段往往是无法获取的。在了解基本面和底数的前提下,现代政府还需要瞄准关键领域,提供精准的治理和服务。精准化的公共治理,对政府所掌握的信息精度提出了更加苛刻的要求。面对上述难题,需要采取更具技术含量的治理工具,以更低成本更高效地获取信息,以更加贴近实际的科学方法,进行精准的决策与执行。

第二,未知的风险难题。现代性的重要特征就是风险社会的来临。传统社会以自然风险为主。现代人类活动频率和影响力不断增长,人为因素所造成的不确定性和风险挑战,甚至超过了自然风险。贝克提出,现代社会的制度安排在规避一些风险的同时,本身也造成了“制度化”的风险。科层组织在对付常规性问题时,可以依靠积累的制度理性加以应对,而面临风险治理问题,往往陷入知识和信息缺乏的窘境。不仅如此,现代社会高度发达的制度,不仅制造了社会风险,而且建立了一套话语体系推卸责任,就是所谓现代风险治理中“有组织地不负责任”现象。总之,政府面对不断涌现的公共风险和危机,无法在制度上作出有效回应,其关注点自然会转移到技术治理上,寄希望于通过科技手段,提升现代政府化解和应对风险的能力。

第三,自我统筹协调的难题。现代社会的公共治理任务日益繁重,一方面是由于政府治理的职责范围不断扩大,另一方面是公共问题本身难度不断提升,其成因和作用机制错综复杂。面对日益沉重的治理负荷,政府有限的资源和精力难免捉襟见肘,结果往往无法全面覆盖,留有空隙和空白点。同时,现代政府通过自我的组织分化来分解公共问题,条线和层级的分化,以更细致的分工提升公共治理的专业性。但是,组织的分化又造成治理力量的分割和摩擦,治理缝隙及其负面效应的叠加,使治理效应大打折扣。针对繁重的治理任务,政府的传统手段和管理技术经常无法统筹协调治理全局。因此,运用包括信息技术在内的现代技术,克服政府所面临的整体统筹和协调难题,这成为技术治理的重要使命。

国家治理现代化的目标,就是为了有效应对上述治理难题。在此过程中,技术治理开始被当成致胜法宝而备受推崇。在中国关于市域社会治理现代化的战略部署中,就发挥科技支撑作用进行了详细说明。同样,在上海城市管理精细化三年行动计划(2018-2020年)中,专辟条目“加强信息系统建设应用和信息共享,提升城市管理智能化水平”,其工作部署包括:第一,加强城市管理基础数据库和“神经元”系统建设;第二,推进行业监管服务信息平台建设和应用;第三,优化升级城市网格化管理系統平台;第四,构建城市综合管理信息平台,推进“城市大脑”建设。

根据以上技术治理的战略及其实践,本文认为技术治理的作用机制,主要体现在以下几个方面:第一,量化信息收集机制。量化是将复杂管理对象质的规定性,通过一定的指标和度量单位,以数量化的方式表现出来。通过量化机制,治理对象和治理绩效评估可以进行数字化管理。第二,清晰运算机制。将模糊的管理事务进行简约归纳,比如,将城市纷繁复杂的治理对象归纳为“部件”和“事件”,通过清晰化机制,管理事务的复杂化被化约为清晰的事实,并通过相应指标进行数字化操作,形成可视化的分析结果。第三,精细管理机制。管理细化是技术治理的重要工作机理。例如,通过网格化和空间规划的技术,使管理单元更加细化,更加贴近管理对象;又如,通过量化指标,使管理的过程和绩效评价能够精细落实到管理对象个体层次。第四,智能处置机制。技术治理寄希望于收集整理信息和自动决策的现代科技,达成发现问题、分析问题和处理问题的自动化过程。这种自动化过程希望剔除人为因素的参与,求得治理过程的科学性和中立性。在提升速度和精准度的同时,减少治理成本。

三、技术治理的绩效:基于公共事务类型的分析框架

在治理现代化的创新热潮中,用科技支撑治理的做法是最为具体和容易落实的。这说明技术治理被寄予厚望,成为政府提升治理水平的灵丹妙药。如前所述,技术治理在不少领域的确补齐了政府治理短板,推动了政府治理的现代化。但在另外一些领域却遭遇困难和阻碍,技术治理的绩效难以显现,出现形式主义问题,甚至加剧了原有的治理弊端和紧张关系。为了从学理上解释技术治理绩效的差异,本文认为公共事务的分类应当是分析的切入点。

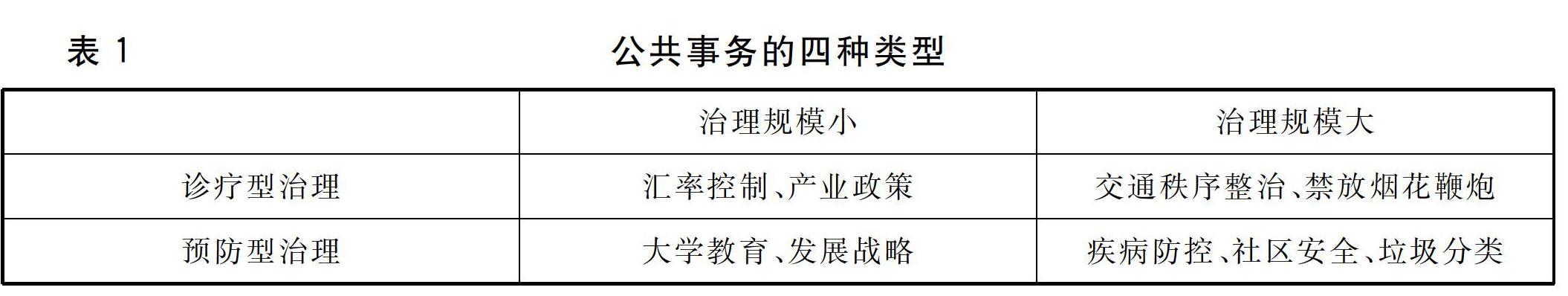

关于公共事务的类型,福山在武考克和普利切特以及伊思雷尔等学者的研究基础上,提出公共事务的两个分类维度:一是特定性,即监视服务绩效的能力;二是事务量,即组织进行决策的数量。以这两个指标的高低,排出公共事务四个象限的矩阵。本文借鉴福山分类的基本思路并进行微调,提出衡量公共事务特性的两个维度,分别是治理机制和治理规模。第一个分类维度是治理机制。那些针对明确存在和显现的公共问题,即问题导向的治理行为,本文借用医疗词汇将其称为诊疗型治理。例如,汇率政策和垃圾分类等,因为有明确的治理目标和问题导向,因而其政策绩效有着比较清晰客观的评判标准。其他领域的公共事务则是针对比较宽泛的福利目标,其目的是改善公共绩效,防范公共问题的发生,本文相应地将其称为预防型治理。例如,公共教育和疾病防控等公共事务,由于缺乏明确的问题导向,针对的是防止潜在问题的发生和严重化,其政策绩效比较模糊,很难有客观统一的评价标准。第二个分类维度是治理规模。在上述两类公共事务中,同时存在着治理规模的区别。治理规模即进行决策和实施的数量大小。有的事务量很小,只涉及相对有限的范围。另外一些事务则涉及面广,事务量大。根据以上分类标准,公共事务可以划分为四大类(见表1)。

第一,小规模的诊疗型治理。在传统治理模式下,尽管诊疗型治理所针对的问题比较单一,但是,困难在于决策者的知识和信息不完整不完善。由于知识和信息的缺陷,传统治理模式依靠决策者的经验和灵感,进行非常规的决策,决策者具有较高的自由裁量权。技术治理的介入在很大程度上解决了决策者知识和信息方面的困难。例如,通过基础数据库的建立、动态的大数据分析,都明显提高了决策者的科学水平。同样,技术治理提供的运算功能,提高了决策者的分析能力,自动化处置和精细管理方面的能力也相应提高。

第二,大规模的诊疗型治理。大规模的诊疗型治理领域中,虽然问题比较明确,但是随着治理规模的不断增大,决策者依靠传统手段收集和分析信息的成本不断攀升。技术治理能够明显改善治理信息的状况,包括基础数据库、行业信息系统、智能化的信息抓取技术、大数据分析方法等,均有效增加决策者的知识和信息,并提高其分析研判能力。在治理规模巨大的情况下,技术治理手段突破管理者生理感官的限度,提升感知能力,拓展管理长臂,并能够采取智慧手段进行自动化处置。但是,这一类问题仍然属于浅层次治理问题,例如,街面秩序、交通拥堵等。对于深层次的管理难题,例如,污染问题、安全问题等,智能化自动化处置的难度很大,因而在管理精细化上也助益不明显。

第三,小规模的预防型治理。技术治理所提供的基础数据、综合信息平台等,在一定程度上改善了决策者的知识和信息获取。但是,预防型治理的难题在于治理问题不清晰、不确定。由于治理问题不明确,治理目标不明确,信息收集和运算能力的提升对于决策科学化的支持效应并不明显。同样,智能处置和精细管理的效应也很有限。加之预防型治理的政策结果取决于多重复杂的因素,其治理绩效难以评估。因此,技术治理提升决策和管理绩效的效果也很难被精确评估分析。

第四,大规模的预防型治理。由于问题不明确,治理规模巨大,这一类公共事务是传统行政体系最不擅长的范畴;同时,也是技术治理实践最为困难的领域。技术治理赖以成功的首要环节,就是全面准确地抓取信息。一方面,由于面临问题不确定和规模巨大的双重困难,使得这个过程极其困难。问题不确定迫使决策者力求防微杜渐和全面出击,在信息收集上不堪重负。同时,预防型治理的问题和风险处于潜在和流动状态,进一步提高了危机治理的难度。另一方面,由于治理规模巨大,海量管理对象所产生的社会反应,又反过来增强危机治理的不确定性。例如,流行病防治中,社会恐慌和治理任务的剧增,进一步加大治理体系的脆弱性。即使在常规性社区民生领域的治理中,因为治理问题不明确,导致目标模糊,信息抓取面临巨大难题。相应地,在运算、智能处置和精细化管理方面,相比其他类型的公共事务更加困难。例如,在社区民生服务的技术治理实践中,将社区服务这项工作进行清晰量化是非常困难的,如果强行清晰化,所涉及的管理“字段”就会成千上万,根本无法达成技术治理的目标。针对这些困难,管理者又不得不采取聚焦问题、集中力量的做法,以“项目制”管理替代全面管理,以运动式治理替代常态型治理,又回到传统管理模式。可以說,技术治理在这一领域没有起到根本性的革新作用,只是在传统工作制度和工作机制上,增加一些微观和局部性的能力。由于在这个领域遭遇最大阻力,迫使管理者仍然采取传统管理方法,技术治理的效应比较边缘化,甚至成为摆设和装饰品。

福山在分析国家管理公共事务的能力时提出,行政体系最擅长的领域就是高特定性和低事务量的领域,最困难的是低特定性和高事务量的领域。在本文分析框架中,行政体系最擅长小规模的诊疗型治理,而在大规模的预防型治理领域则困难重重。从技术治理的四个工作机制维度来分析,技术治理在不同类型的事务领域中,其作用机制的有效性存在很明显的差异。总体来说,在小规模诊疗型治理领域中,技术治理的正向增强作用最为明确;在大规模诊疗型治理和小规模预防型治理领域中,情况次之;在大规模预防型治理领域中,技术治理在四个方面几乎都难以发挥作用(见表2)。

根据上面的分析,技术治理在部分领域中强化治理能力的效应还是明显的。那么,当技术治理有效时,它的运行原理是什么,其有效性是如何实现的呢?

第一,技术手段大幅降低治理的边际成本。在传统模式中,每增加一个监管服务对象,都要付出几乎同等的行政成本。然而在通讯技术和信息技术的支持下,通过复制和重复运行的方式,几乎可以零成本地扩大监管服务对象,极大降低了扩展监管的边际成本。边际成本的大幅降低,解决了传统管理模式中内卷化难题。行政体系可以在首次投入之后,以极低成本迅速扩展管理范围和规模,解决了传统行政体系资源和力量不足的问题。这也是当前各级政府不惜花费巨资用于投入各种技术治理手段的原因。

第二,技术治理延伸管理者的触角和感官。传统模式下行政体系的感知和影响能力受制于生理限制和空间局限,必须依靠生理感官,管理者的工作精力和时间也受制于生理限度。技术治理的手段,例如无人机、网上办公、网络管制等,在空间和时间两个维度进一步伸展了行政体系的监管长臂。科技手段使监管者可以无所不在、无时不在地提供监管和服务。只有得到科技助力,政府才有底气喊出“全覆盖”、“全过程”、“全天候”的口号(上海的“三全四化”)例如,上海在城市精细化管理上提出全覆盖、全过程、全天候和法治化、社会化、智能化、标准化的“三全四化”工作目标。。

第三,技术治理提升了决策者的理性能力。传统模式下决策者依靠经验和有限的知识,并借用智囊外脑的辅助作用,决策者往往是在知识和信息相对有限的背景下进行判断。现代信息技术和沟通技术等手段,则在几个方面改善了局面。例如,“神经元”等感知工具,各种数据分析技术的采用,增加了决策者的知识和信息来源;数据库和各类信息平台能够让决策者更加全面系统地掌握信息及其发展的动态轨迹。

行政体系在传统的优势领域之所以成功,主要是依靠专家型官僚的理性决策模式。现代技术手段则进一步提高了技术官僚的理性能力。在技术治理加持之下,在成功的传统优势领域内,技术治理的有效性使强者更强。这在增强技术官僚自信心的同时,也强化了对技术治理的依赖。行政体系最不擅长的大规模预防型治理领域,被寄予厚望的技术治理却表现的差强人意。技术治理作为一种手段,在本质上无法解决行政体系的内在结构性困境,这表现在以下三个方面:

第一,组织理性的困境。在理性主义模式下,行政体系治理公共事务秉承着统一的理性标准。然而,由于组织目标的模糊性,以及部门利益的干扰,导致行政组织行为偏差。针对这种组织理性的困境,技术治理的解决方案是利用科技手段,通过强化知识和信息获取,增强组织行为投入产出的理性化水平。但是,组织理性的缺陷,其根本原因不是信息和知识的匮乏,而是组织本身的干扰。所以,技术治理难以真正弥补组织的理性缺陷。强行推行技术手段的运用,技术治理反而被利用和同化,在实践中出现技术治理空转,或者技术被组织改变而失去其科学合理性。

第二,行为监控的困境。行政体系管理公共事务的第二个困难,就是无法真正有效地监控组织成员。有效监控的困难来自于绩效评估缺乏统一标准。尤其是在大规模预防型治理领域,官员绩效取决于多种条件,也存在着多重评价标准,因而,很难对官员行为绩效作出准确评价。为了更为准确地进行个体层面的绩效评价,技术治理模式生產出繁杂的评估体系。例如,城市自上而下的监控体系,基层工作的台账制度,出现多达五六十本的台账和几十个电子化管理系统。同样,为了实施科学评估,追求评价指标的细化和清晰化,最基层的社区服务,居然分解出数千个管理字段,此类技术治理在基层社区实际上已经无法实施。

第三,组织间关系的困境。行政体系既需要维系自上而下的行政监控,又要保持各个组织的行动活力。随着管理任务的艰巨,往往陷入上下级组织之间权力收放的循环。技术治理的手段,包括电子监控和更加便利有效的信息收集方法,在一定程度上改变了信息不对称的状况。但是,上级政府往往只能发布比较抽象和原则性的指令,并不能提出有效解决问题的方法。不论多么先进的监控技术和指标体系,解决问题仍然要依靠基层的智慧,甚至是看起来没有多少技术含量的土办法。

综上,技术治理在提升公共治理现代化水平中的作用,可以从两个方面来看。一方面,技术治理通过降低管理规模扩大的边际成本、延伸管理主体的触角和感官以及提升决策的理性能力,提升了行政体系的治理水平。另一方面,由于技术治理往往为行政组织和权力关系所吸纳,本身无法解决行政体系结构性的内在缺陷。技术治理强化了行政体系既有的强项,但是无法有效弥补行政体系的能力短板。

四、技术治理如何推进治理现代化

国家治理现代化的根本目标是通过科学合理的手段,实质性地提升国家能力,应对现代化过程中产生的公共治理问题,并更快地推动国家现代化进程,即改进治理体系,增强治理能力,实现国家治理体系和治理能力的现代化。英国社会学家迈克尔·曼在1984年的著名论文中,对国家权力进行了区分。国家精英所享有的、不必与市民社会团体进行日常的制度化磋商的行动范围,是国家的专制权力;与专制权力相对应的是国家的基础性权力,即国家能实际穿透市民社会并依靠后勤支持在其统治的疆域内实施其政治决策的能力。针对这个问题,福山也提出相似的看法,他区分了国家范围和国家实力两个不同概念,国家范围指国家能够合法施加影响力的潜在事务领域,而国家实力是政府能够实现政策意图和实施影响力的能力。本文认为,判断技术治理的实践是否符合国家治理现代化的方向,要看它能否有效提升国家基础性权力,也就是说,是否能够切实提高国家的治理实力。技术治理是否能够达到这个目标,可以从以下几个维度来分析。

1.让治理穿透社会

迈克尔·曼认为,现代国家基础性权力的增长,取决于政治控制的基础设施和后勤支持技术。这包括国家职能的分工与集中协调、文字、成文法、货币、度量衡的统一、交通和电报等通讯的发展等,都成为支持现代国家扩展基础性权力的技术基础。吉登斯也认为,通讯和信息存储技术的提升,提高了现代国家监控社会的实际能力。吉登斯还提出民族国家的反思性监控和内部绥靖的概念,即惩罚性暴力形式的消失;以劳动契约这个阶级体系的轴心消除暴力并获致使用暴力手段的能力;军事从直接介入国内事务中撤离出来。换一个角度来说,就是国家嵌入社会交往结构之中,如吉登斯所言,在资本主义的工作场所将劳动力集中起来,使得“隐晦的经济压迫”和监控成为可能。技术治理要提升国家基础性能力,同样需要获得穿透社会的能力。成功穿透社会,就需要顺应和嵌入现代国家的治理结构中。其中,包括技术治理嵌入民众的工作和生活互动关系中,嵌入工作场所和生活社区之中。技术治理的运行需要通过社会场域来施展,需要在工作和生活之中,而不是外在于工作场所和生活社区。如果技术治理缺乏现代国家治理的制度支撑,无法进入现代治理的流程和空间,就会成为一个外在于治理单元的监视与控制力量。在这个模式下,无论国家的权力范围如何扩张,依然无法增强国家的基础性治理实力。

2.弥补政府缝隙

以现代科层制的分工和专业化原则为基础,现代政府的工作逻辑分化为具有迥异工作目标和工作风格的职能部门,分别聚焦不同的公共治理问题。由于现代社会的互动性、关联性以及整体性特征不断凸显,导致政府政策过程中存在治理缝隙问题,出现治理僵化、治理盲区和政策冲突等弊端。技术治理本身的原则就是就事论事的“事本主义”,技术治理的工具必然掌握在特定的职能部门手中,因循部门化治理的思路发挥作用。因此,技术治理进一步加深了政府缝隙及其负面效应,例如,信息无法共享所造成的“信息孤岛”;在技术治理中,某些强势部门运用技术治理的工具优势,进一步强化部门管理利益,损害整体治理效应,等等。

技术治理要弥补政府缝隙,首先需要运行技术治理的跨部門工作平台、各种制度化水平高低不等的工作平台,能够赋予技术治理超越部门利益的工作潜能。第二,需要充分运用技术刚性功能,倒逼政府职能部门提升工作积极性和反应速度与效率。例如,运用技术治理的公开和监督功能,将问题和各部门处理流程公开。公开信息无法消除修改,形成内部监督的持续压力。第三,发挥信息技术的优势,让数据跑路,使数据穿越政府壁垒,用新的手段将分化的政府管理职能整合起来,形成管理闭环,提升管理绩效。

3.破解“委托-代理”传统难题

中国国家治理的传统两难是既要维持大一统的治理局面,又要实现地方的有效治理。因而,如何控制和激励地方与基层政府实现治理绩效,是一个关键性难题。如前所述,技术治理的实践带有明显的政府理性和顶层设计的特性,技术治理就想当然地被用于加强对地方和基层政府管理者的绩效控制。但是,技术治理本身并不能破解上下级政府之间所存在的委托-代理难题。相关技术治理手段的强化效应,有时反而加剧了这种紧张关系。例如,自上而下的各种指标化评比、项目化治理,导致基层治理的碎片化现象等。技术治理要解决这个传统难题,需要在几个方面进行创新调整。

首先,需要建立双向的技术治理体系。目前的技术治理主动性主要掌握在上级手中,应当赋予地方和基层管理者更多的技术治理主动地位,自下而上地反向影响技术手段值得重视。例如,基层社区管理事务的准入清单制度,将社区管理事务明确规定,防止不合理的事务下沉摊派。其次,技术治理的监控指标和方法应当改进创新。需要在充分尊重和研究具体治理实践的基础上,分析研判基层治理的关键评估指标(KPI)、综合性治理绩效评估指标以及基层治理的关键评估领域。研究出合情合理的技术治理监控手段,通过对官僚主义现象的整治和纠偏,从根本上防止形式主义。最后,通过技术治理的创新,提升基层民主和公众参与的有效性。除了上级对下级的监督控制之外,加强基层政策受众和社会公众对治理实践的监督评价作用,使单一的自上而下的行政监控,丰富为多维度多层次的监督激励机制。

4.应对治理复杂性

现代政府在具体的管理层面上面临巨大难题,公共问题量多面广,成因复杂,相互纠葛,治理难度巨大。尤其是在大规模预防型治理领域,问题和危机的潜在性、评判标准的模糊性,更使政府绩效评估困难重重。技术治理模式下,基层治理的应对方式是选取关键领域,加强评估过程中的自我循环,解决过度技术化、指标化等问题。例如,基层的管理台账不断增加,各种技术沟通电子平台耗费了基层管理者大量精力。

要解决这个问题,技术本身需要什么样的技术治理呢?首先,技术理性需要与实践理性充分结合,来源于社区和民众的治理智慧和治理技术,应该得到充分总结和肯定。其次,要平衡对上负责和对下负责的技术设计,不同性质和类型的治理技术的平衡与妥协,可以达成相对有效的治理目标。充分运用决策市场的技术,将各类观点和立场以及利益,集中到决策和治理过程中。最后,通过平台再造的方式,将治理资源和治理智慧汇聚起来。例如,当前的家门口服务平台、邻里汇、市民驿站等,用平台运行的模式,带动技术治理的发展。

结 语

技术治理作为推动治理现代化、提升治理体系和治理能力现代化水平的工具,其本身并不必然具备现代化特征。在技术治理的实践中,也经常发生形式主义和治理偏差的现象,甚至利用技术治理的威力,维持那些与现代化趋势背道而驰的现存的低效管理模式。技术治理要助益于治理现代化,必须充分认识到技术治理的内在缺陷和功能短板,摒弃技术治理自我合法化的谬误。技术治理推动治理现代化,体现在运用技术治理的手段,弥补行政科层制的内在缺陷和功能弱势。在现代治理制度的支撑下,技术治理应着力于弥补政府治理缝隙,解决委托-代理难题,以及应对现代治理日益加剧的复杂性问题。

(责任编辑:彤 弓)

The Limit and Transition of Technology Governance:

Perspective of Governance Modernization

Peng Bo

Abstract: As instrument of governance modernization, technology governance effects differently for various types of public affairs. Based on its mechanism of quantification, calculation and delicacy management, technology governance increase administrations capacity in its traditional strengthens, which is small scale-preventive governance. But technology governance itself is unable to break through structure of administration, thus it fails to support governance modernization in administrations traditional weakness, especially large scale-treatment governance. Technology governance is not modern by its nature, thus to promote governance modernization, the fallacy of technology self-legitimization should be abandoned, the inherent defect and functional weakness should be convinced. Technology governance is to be utilized to overcome structure defects and functional weakness of administrative system. Technology governance needs to seek institutional support to break through modern society, to make-up governance gap, and to deal with principle-agent dilemma and increasing wicked problems.

Keywords: Technology Governance; Governance Modernization; Governance Performance

收稿日期:2020-03-02