认知文体学视域中《尘埃落定》的概念隐喻翻译

邵璐 黄丽敏

(1.中山大学 外国语学院,广东 广州 510275;2.广西民族大学 外国语学院,广西 南宁 530006)

1.0 引言

《尘埃落定》是川籍藏族作家阿来的一部长篇小说,首次出版于1998年,并于2000年获第五届茅盾文学奖。该小说以末代土司家傻瓜二少爷独特的叙述视角,揭示了嘉绒藏区土司权力制度的消亡史。作为20世纪末中国文坛的优秀作品,《尘埃落定》对中国文学和当代少数民族文学的发展与传播具有重大意义。该作品如今已被翻译成多国语言,其中最具影响力的是葛浩文、林丽君夫妇合译的英文版RedPoppies。该译本被《洛杉矶时报》评为年度畅销书,使西方读者对西藏有了新的认识。中国文学作品能在世界上获得影响力,与各种语言的译者,尤其是英语译者密切相关(邵璐,2012:97)。然而,国内研究大多集中于分析《尘埃落定》汉语源文本,对其英译本关注甚少。对葛浩文夫妇《尘埃落定》英译本进行研究,探索翻译民族特色语言的策略和方法,可为地域性文学的译介提供参考,从而推动中国少数民族文学“走出去”和中国多民族文学的海外传播。

文学作品中的隐喻可反映出特定人物的个体思维方式和认知习惯,因此,分析隐喻有助于剖析叙事性文学作品中人物的思想和行为,从而更深入地解读作品。隐喻翻译作为一种体验式认知活动,是一个由阅读、识别、解构到重构的复杂认知过程,是文学翻译研究认知转向的重要方法与途径。阿来在《尘埃落定》中使用了大量隐喻。主人公二少爷由于有智力缺陷,其“呆傻语”经常偏离常规语言规范,这种异化天然体现出文学语言的隐喻性,揭示了人物的心理特征和思维方式。本文从认知文体学视角出发,借助概念隐喻理论和概念整合理论建立翻译认知模型;通过对比研究小说《尘埃落定》及其英译本RedPoppies,尝试分析作为原文读者的译者如何通过识别和解构隐喻来解读原文作者的意图,以及作为译文作者的译者如何运用译入语重新建构这种意图,并在此基础上解读译文对原文中概念隐喻的处理,从而探讨翻译中译者的意图和认知过程。

2.0 理论概述

2.1 认知文体学

20世纪90年代,认知科学的迅猛发展促发了文学研究的“认知转向”,认知文体学也因此诞生并蓬勃发展。Weber(1996)在其著作中提出“认知文体学”这一术语,首次将认知方法引入传统的文体学研究。Semino &Culpeper(2002)进一步将认知文体学界定为一个连通语言学、文学研究和认知科学的新领域,并通过论文集展现了认知文体学的研究状况和发展方向。

作为文学领域的跨学科研究新方向,认知文体学既继承了传统文体学的语言分析特征,又在此基础上衍生出认知科学的研究视角。认知文体学主要关注能够塑造人物形象、体现作者认知方式、揭示读者阅读过程的语言特征。这些或独特或显著的特征体现出语言选择和语言效果与人的认知结构和认知过程之间的互动,从而将作者、人物和读者(译者)串连起来。这种由研究语言的静态系统到关注语言的动态因素的转向,“就是把原来静态的语言研究变成动态研究,增加主体因素与语境因素,使它变为一种动态的和变化的意义过程”(邵璐,2004:100)。

认知文体学作为一门新兴学科,尚未形成清晰的分析框架,其应用方法仍有极大的发展空间,研究成果也有待丰富。国外的认知文体学研究主要有三种模式,包括1)从认知视角研究文体分析方法(Nagy,2005),2)以认知诗学为框架探讨认知文体学相关理论(Stockwell,2002),以及3)运用认知语言学理论(意象图式、前景化、概念隐喻、概念整合、语篇世界等)或认知科学方法进行文体分析(Semino &Culpeper,2002)①。目前,国内认知文体学研究主要采取第三种模式。本文也将在第三种模式下,运用概念隐喻理论和概念整合理论,揭示原文作者、小说人物和译者的认知过程。

2.2 概念隐喻理论

隐喻研究最早可追溯至亚里士多德时代。早期研究将隐喻视作一种修辞手段和特殊语言现象。20世纪30年代,隐喻研究进入语义学研究阶段,如Richards(1936)提出“互动论”并由Black(1962)发展完善。20世纪70年代后,随着认知科学的发展,隐喻研究进入了以认知为核心的跨学科研究阶段。至此,隐喻不再是局限于词汇等语言层面的修辞方式,而是一种反映人类认知行为的思维方式,但其表现形式仍是语言。Lakoff &Johnson(1980)在标志性著作《我们赖以生存的隐喻》(MetaphorsWeLiveby)中首次提出了认知语言学视角下的隐喻理论,为隐喻研究开辟了新的角度。两位学者(Lakoff &Johnson,1980:3)认为“隐喻在日常生活中无处不在,不仅存在于语言中,还存在于人的思维和行为中,我们的常规概念体系从根本上来说都是隐喻性的”(由本文作者译自英文)。此外,他们还提出了“概念隐喻”(conceptual metaphor)的理论框架(Lakoff &Johnson,1980)。在此框架中,隐喻被看作一种存在于两个不同概念领域中的稳定而系统的关系,包括源域(source domain)、目标域(target domain)、恒定性(invariance)和映射(mapping)等要素。源域与目标域之间存在映射关系,并遵循“恒定性原则”(invariance hypothesis)②。这种由源域到目标域的映射建立于经验基础之上。也就是说,通过使用概念隐喻连通基于相关经验的两个不同的认知领域,人们得以用熟悉的、具体的概念去理解和体会陌生的、抽象的概念。概念隐喻的认知过程如图1所示:

图1 概念隐喻的认知过程(基于Lakoff &Johnson,1980)

在图1中,源域是用来说明的领域,目标域是被说明的领域,映射关系具有严格意义上的方向性,由源域向目标域单向进行。例如,“Life is a journey”(人生是一次旅行)这句话将人生比作旅行,用源域中的“journey”(旅行)来映射目标域中的“life”(人生),将“journey”的部分特征投射到“life”中。人们可以从旅行的经验中重新认识人生的特点,如旅行的始发地对应人生的起点,旅行的结束对应人生的尽头,而旅程中的种种事件对应人生经历的酸甜苦辣,有未知有期待,或一帆风顺或艰辛曲折,这些都赋予“life”这一概念更生动具体的形象。

2.3 概念整合理论

Fauconnier(1997)在其著作《思维和语言的映射》(MappingsinThoughtandLanguage)中融合隐喻机制与其他语言现象的认知模式建成一个一体化的空间网络系统,从而创造出概念整合(conceptual blending)理论。随后,Fauconnier &Turner(1998)进一步探讨了概念整合的运作法则,逐渐完善了该理论。

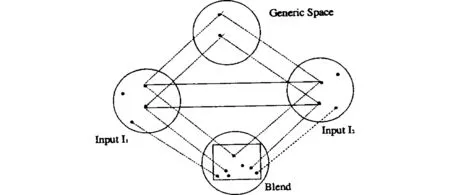

Fauconnier(1997)提出,概念整合以心理空间为单元,其系统模型包含可类比概念隐喻中的源域和目标域的两个输入空间(input 1,input 2)、一个类属空间(generic space)以及一个整合空间(blend)。其中,两个输入空间能够实现跨空间的部分映射,并部分映射到类属空间和整合空间中;类属空间反映了两个输入空间共有的抽象概念元素或结构,因此能够映射回每个输入空间;整合空间中可能产生不存在于任一输入空间的凸显结构(emergent structure)。该结构是两个输入空间的部分元素并置映射到整合空间的结果,能够反映动态意义建构过程中产生的新结构和概念,从而辅助话语含义的解读。凸显结构的形成须经过组合(composition)、完善(completion)和拓展(elaboration)三个认知过程。组合过程指整合两个输入空间向整合空间进行映射,组成之前不存在的新结构;完善过程指将组合结构与人们的长时记忆相匹配,借助背景知识和认知模式完善该组合结构;拓展过程指根据整合逻辑进行心理模拟,使组合结构得到进一步拓展。概念整合理论中四个空间的映射关系如图2所示:

图2 概念整合理论四个空间的映射模式(Fauconnier,1997:151)

通过对比研究概念隐喻理论和概念整合理论,王勤玲(2005)发现两种理论的相同之处在于都把隐喻看作一种概念现象,而不是一种纯粹的语言现象。然而,与概念隐喻理论不同的是,概念整合理论不仅仅是两个域之间的单向映射,而是四个空间之间的多向映射,并且整合空间中可能产生其他三个空间不存在的凸显结构。概念隐喻理论关注约定俗成的“规约隐喻”(conventional metaphors)③,是概念化的静态图示。而概念整合理论是语言即时表征的动态加工过程,对常规的规约隐喻以及短暂出现的“新奇隐喻”(novel metaphors)④都具有阐释力。她认为,两个理论框架是互为补充而不是相互竞争的关系。“概念隐喻理论框架里研究的规约的概念配对和单向映射为概念整合理论里假定的各种动态的概念网络提供输入,并且对这些动态概念网络形成限制”(王勤玲,2005:45)。因此,二者有效结合可以为隐喻研究提供更全面的分析手段。

3.0 概念整合-概念隐喻翻译认知模型

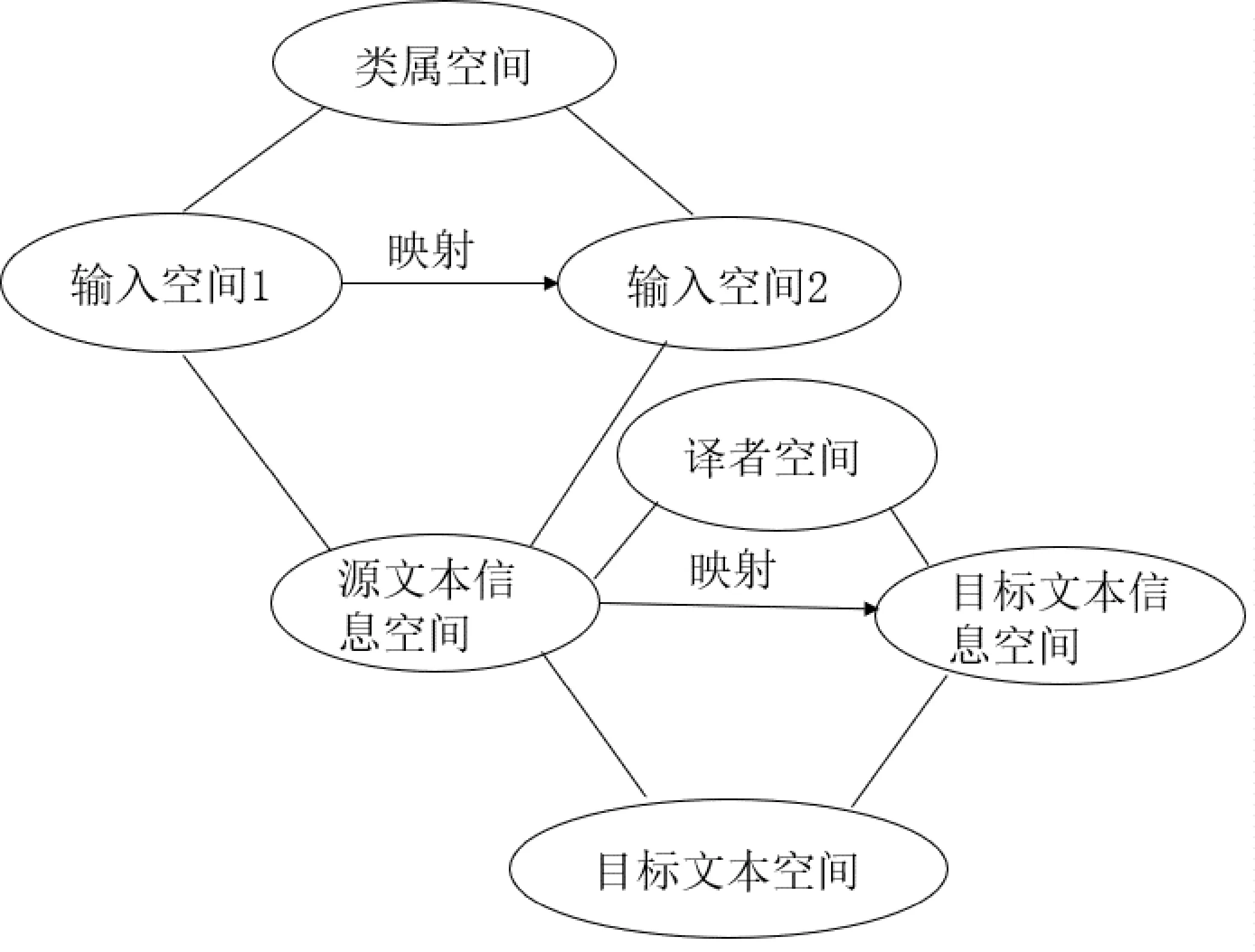

本文结合概念隐喻理论和概念整合理论,建立概念整合-概念隐喻翻译认知模型。如图3所示,该模型由两个相互关联和递进的概念整合网络构成。

图3 概念整合-概念隐喻翻译认知模型

首先,译者在进行隐喻翻译的体验式认知活动时,以特殊个体读者的身份对概念隐喻进行解读。在第一个网络中,两个输入空间分别对应概念隐喻中的源域和目标域,构成跨语域映射关系,其共有的抽象结构或元素构成类属空间;类属空间指导两个输入空间选择性映射至整合空间。译者通过组合两个输入空间对整合空间的映射,结合语言和语境进行完善和拓展,在整合空间中得出之前不存在的新结构,也就是凸显结构。第一个整合空间及其中的凸显结构即源文本信息空间。在该空间中,译者借助对源语文化及语言语境的掌握构建出原文意义。

接着,在第二个整合网络中,源文本信息空间充当输入空间1,目标文本信息空间则作为输入空间2,受目的语社会文化背景、意识形态以及目的语读者等制约。两个输入空间的共有元素为译者,因此,该网络中的类属空间应为译者空间,体现译者的知识网络,包括源语语言知识、源语文化图式、目的语语言知识、目的语文化图示等。此时,译者回归翻译工作,以目标文本作者的身份对源文本信息空间进行意义解构和信息筛选,并激活自身知识结构找到与源文本信息空间中相匹配的语言表达方式,在目的语社会文化因素的制约下构建目标文本信息空间。译者组合两个输入空间的语言和语境信息,向整合空间进行选择性映射,并经过完善和拓展的认知程序在整合空间中生产凸显结构。此时,整合空间及其凸显结构即为目标文本空间。在目标文本空间中,译者用目的语传达原文意义,最终形成译文。

下文将参照上述分析框架探讨《尘埃落定》中概念隐喻的翻译及其中的认知过程。

4.0 《尘埃落定》中概念隐喻的翻译

《尘埃落定》多处使用了隐喻,这些隐喻并非独立存在,而是构成一个个相互关联的概念隐喻系统。“概念隐喻是以民族文化认知体验为基础的,由此而来,隐喻翻译活动受隐喻所赖以发生的社会、民族文化、文学传统等因素潜在的影响”(肖家燕、李恒威,2010:106)。因此,研究概念隐喻翻译可发掘语言选择背后影响译者的意识形态和各种语境因素,更好地揭示译者的翻译认知过程,并为此认知过程提供一个较有力的解释。

作为用汉语写作的藏族作家,阿来将汉语语言形式和藏语思维习惯融为一体。通读小说《尘埃落定》,可发现藏族的形象思维在其中体现得淋漓尽致。作者常常借助具象的、直观的事物来表达抽象的意识活动,尤其善用藏区地域文化中常见的事物。通过对照《尘埃落定》中英平行文本,本文将小说中的隐喻主要分为动物隐喻、植物隐喻和颜色隐喻三类。下文将从这三个方面分别举例分析。

4.1 动物隐喻的翻译

动物隐喻是人类日常语言中较普遍的现象,或通过类比动物特征来揭示人的特征,或通过类比动物行为来解读人类行为。据本文作者统计,《尘埃落定》使用了大量的动物隐喻,用来比喻人的动物包括鸟、猫、老鼠、蛇、鱼、狗、牛、马、旱獭、猴子、熊、雄狮、老虎、豹子、猪、羊、鹿,共计17 种。这些动物被拿来比喻人、人的行为、人的肢体以及人的感受,其中主概念隐喻系统可归纳为“人是动物”。例如:

例1.

源文本:母亲吃完了,一副心满意足的样子,猫一样用舌头舔着嘴唇。女人无意中做出猫的动作,是非常不好的。(阿来,2001:77)

目标文本:After she finished eating,Mother looked very contented,licking her lips like acat.It wasunsavoryfor a woman to unconsciously act like a cat.(Alai,2003:82)

例1在主隐喻系统“人是动物”下得出“母亲是猫”的概念隐喻。源文本在这里将母亲比作猫,就是用源域中“猫”的部分特征来映射目标域中“母亲”的人物特征。根据概念整合-概念隐喻翻译认知模型,可在输入空间1中写入“猫”“猫吃老鼠”“猫舔嘴唇”“猫的象征意义”,在输入空间2中写入“母亲”“母亲吃老鼠”“母亲舔嘴唇”“母亲的人物形象”,类属空间中两个输入空间共有的元素分别为“行为主体”“主体行为1”“主体行为2”“主体性质”。组合两个输入空间的信息可得“母亲像猫一样吃完老鼠舔嘴唇”和“母亲行为像猫是非常不好的”,结合上下文完善上述组合信息后整合空间中拓展出凸显结构,即“母亲是个心机深沉的汉人”,由此可使源文本信息空间中出现“母亲像猫一样吃完老鼠用舌头舔嘴唇”“母亲像猫一样心机深沉”和“这是非常不好的”。此时,译者结合源文本意义和目的语文化图式,在目标文本信息空间输入“母亲像猫一样吃完老鼠舔嘴唇”“母亲像猫一样邪恶”“母亲使人厌恶”;接着,译者组合源文本信息空间和目标文本信息空间中的语言和语境信息,综合小说上下文和目的语文化语境进行完善和拓展,最终在目标文本空间中输入“licking her lips like a cat”和“unsavory”。

对照源文本信息空间和目标文本空间可发现,译者将“猫一样用舌头舔着嘴唇”译为“licking her lips like a cat”属于直译;将“非常不好”译为“unsavory”,即因品行问题而令人厌恶(Merriam-Webster,2008),则体现出复杂的认知过程。小说中的“我”是个傻子,常常表现出词汇不足(underlexicalisation)的病态语言特征,在例1中只能用模糊语义的“非常不好”来表达情绪和态度。根据概念隐喻理论的映射模型,例1中涉及的一系列映射包括“猫”到“母亲”、“猫的动作”到“母亲的动作”、“猫的象征意义”到“母亲的人物形象”等,然而,只通过这些跨语域的映射分析无法直接解释“非常不好”的核心意义。结合上下文语境可知,“母亲”原本是个出身低微的汉人。作为异族女性身处等级分明、错综复杂的土司制度中,“母亲”为了保住权力而精于算计、心思复杂,不同于淳朴单纯的藏民。“母亲”无意识地保留了汉人的习性和动作,暴露出她从没有真正接受藏族文化的事实。进一步结合藏族文化语境可知,汉人吃老鼠肉的行为对于藏人而言是一种禁忌,这与藏族的苯教宗教信仰有关。苯教信奉万物有灵并崇拜动物,从而在饮食上有诸多禁忌,例如忌食蛇、狗、鹰和老鼠等。因此,作者用猫隐喻“母亲”心机深沉的人物形象,同时用“母亲”食鼠的行为隐喻汉藏文化差异,表达出的“非常不好”可以被理解为“厌恶的、恐惧的”。在汉语文化中,猫除象征吉祥(招财猫)外,还经常与卑微、阴险、虚伪和谄媚挂钩。在西方的传统文化中,猫大多与黑暗、魔鬼、女巫等形象有所联系,因此当用猫比喻人、尤其是女人时,常常喻指欺骗和邪恶等性质,带有贬义。译者在解读猫的隐喻意味时受到自身文化语境的影响,将猫与“邪恶”的象征意义联系起来,采用具体化的翻译方法,把语义模糊的“非常不好”译成语义明确的“unsavory”。这种具体化澄清了“我”对母亲的感情色彩,切合原文寓意,能帮助英语读者理解“母亲”的人物形象,同时也符合他们对猫的象征意义的期待。唯一的遗憾是牺牲了“我”这个傻子词汇不足的语言特征。

4.2 植物隐喻的翻译

《尘埃落定》中有诸多以植物为喻的例子,其中最重要的植物意象就是“罂粟”。事实上,英译本的标题即为“RedPoppies”(红罂粟)。“罂粟”的意象贯穿小说,有着强烈的隐喻意味。本文作者梳理了小说对“罂粟”的描写,归纳出一个主概念隐喻系统,即“罂粟是灾祸之源”。在这个主概念隐喻系统下包含多个概念隐喻:

图4《尘埃落定》中罂粟意象的概念隐喻系统

如图4所示,《尘埃落定》中关于罂粟的概念隐喻主要可分为诱惑、情欲、灾难降临和战争四个方面。碍于篇幅,本文仅对“罂粟是诱惑”这一概念隐喻进行举例分析。

例2.

源文本:罂粟开花了。硕大的红色花朵令麦其土司的领地灿烂而壮观。我们都让这种第一次出现在我们土地上的植物迷住了。(阿来,2001:42)

目标文本:When the poppies bloomed,the giant red flowersformedaspectacularcarpetacross much of Chieftain Maichi’s territory.This plantcaptivatedus.(Alai,2003:46)

根据概念整合-概念隐喻翻译认知模型可知,例2中输入空间1包含“诱惑”“迷人”和“占有”等概念,输入空间2包含“罂粟”“美丽”和“外来入侵”等概念,两个输入空间存在由1到2的单向映射关系。类属空间中两输入空间共有的元素分别为“行为主体”“主体性质”和“主体行为”。组合两个输入空间对整合空间进行选择性映射,结合上下文语境和汉语文化语境完善和拓展组合结构,得到源文本信息空间为“罂粟美丽壮观”“罂粟使人着迷”和“罂粟对土司的领地是外来入侵物种”。译者结合目的语文化语境,在目标文本信息空间中写入“罂粟繁茂壮观”和“罂粟使人着迷”,令目标文本空间中生成“formed a spectacular carpet”和“captivated”。对照源文本信息空间和目标文本空间可以发现,译者采取了改译的翻译策略,将“灿烂而壮观”译为“formed a spectacular carpet”,将“迷住”译为“captivated”,同时把“第一次出现在我们土地上”省略不译。

原文作者用“灿烂而壮观”和“第一次出现在我们土地上”来暗示这种外来物种以美丽的姿态实施入侵和占领,喻指罂粟的诱惑性和殖民色彩。这既是“祸”的起源,也为土司制度的覆灭埋下伏笔。在目标文本空间中可以看到,译者处理原文时删掉了“第一次出现在我们土地上”,也就是删除了罂粟的殖民色彩和入侵意味。译者用“spectacular carpet”(壮观的地毯)来比喻“红罂粟花”的壮观,引入了新的概念隐喻“POPPIES ARE A CARPET”(罂粟是地毯)。在这一概念隐喻中,源域中“carpet”(地毯)的部分特征映射到“poppies”(罂粟)上。地毯是覆盖于地板上的厚重织物,这一特征可使读者轻易联想到罂粟的长势有多么疯狂。此外,红地毯常常用于隆重的接待场合,以表对外来宾客的欢迎。因此用地毯比喻罂粟,不仅突出漫山遍野的红罂粟对视觉的冲击,还将罂粟的殖民色彩置换成欢迎和接纳外来物的开放态度。译者的处理方式着重强调罂粟的繁盛壮阔之景,淡化了罂粟的历史叙事意义,从而改变了罂粟的文学意象。

要理解译者采取这种处理方式的意图,就必须先了解“罂粟”这种植物在中西方文化中的象征意义。唐朝时罂粟由西亚地区传入中国,早期被当作观赏植物和治病良药。然而,到了清朝末年,西方列强为换取暴利大规模向中国输入毒性巨大的罂粟制品,因此爆发的鸦片战争成为中国近代史耻辱的开端。这一历史背景赋予了罂粟侵略意味,使罂粟象征邪恶、诱惑、侵略、堕落、毁灭和死亡的负面色彩成为主流。而在西方文化背景中,罂粟既可代表鲜血与死亡,又可代表美丽、慰藉、睡眠和安息等。例如,罂粟被看作“缅怀之花”,这种象征意义最早见于一战期间加拿大军医McCrae(2012:12)创作的诗歌《在佛兰德斯战场》(InFlandersField)。McCrae亲眼目睹了许多战士的牺牲,写下这首诗歌纪念为国捐躯的战士。后来,美国人在该作的影响下开始佩戴红色罂粟花来纪念战死的军人。时至今日,佩戴红色罂粟花来表达对战死英魂的悼念之情已成为许多国家的惯例,尤其流行于英国、加拿大、澳大利亚和新西兰等英联邦成员国中。由此可见,在不同的历史文化背景下,文学语境发生变化,“罂粟”这一意象的文学内涵和外延也随之改变。

4.3 颜色隐喻的翻译

颜色在日常生活中随处可见,与人类的社会、文化、习俗、宗教信仰等息息相关,不同国家和民族对颜色的表征意义有着不同的理解和认识。《尘埃落定》中出现了大量的颜色隐喻。主人公“我”是个傻子,对生活的观察停留于事物最直观的表现,因此常常用颜色来表达或指代某个概念,例如用白色来指代宗教、梦、银子和人等。小说中一种鲜明的隐喻就是用颜色来指代政治立场,例如“红色汉人”“白色汉人”和“红色藏人”。其中红色指代共产党,白色指代国民党。傻子少爷分不清政治立场,共产党还是国民党对他而言只有颜色的区别。例如:

例3.

源文本:我问他是不是红色汉人。他摇摇头,后来又接着说:“算是红色汉人的亲戚吧。”(阿来,2001:326)

目标文本:When I asked him if he couldn’t stay in his homeland anymore because oftheRedHanChinese,he shook his head.“You might say it’s because of relatives oftheRedHanChinese.” (Alai,2003:346)

例4.

源文本:听说,个子矮小的日本人是到一条船上去承认自己失败的。再后来,红色汉人和白色汉人又打起来。(阿来,2001:340)

目标文本:I heard that the stumpy Japanese accepted their defeat on some ship,and thattheRedChineseandtheWhiteChinesehad begun fighting each other.(Alai,2003:361)

例5.

源文本:白色的汉人想这样,要是红色的汉人在战争中得手了,据说,他们更想在每一片土地上都染上自己崇拜的颜色。(阿来,2001:368)

目标文本:That was whattheWhiteHanChinesewanted.And iftheRedHanwon the civil war,I heard that they wanted even more to stain every piece of land in that color they revered.(Alai,2003:392)

例6.

源文本:有颜色的人(阿来,2001:371)

目标文本:ColoredPeople(Alai,2003:397)

上述例子中,“红色”和“白色”分别指共产党和国民党两个政治派别,“有颜色的”指其中一个政治倾向,由此可得出概念隐喻为“政党是颜色”。根据概念整合-概念隐喻翻译认知模型,以上各例的认知处理机制可归结如下:输入空间1中有“颜色(红色或白色)”和“人(汉人)”,输入空间2中有“政党”和“成员”,类属空间为颜色的表征意义。结合上下文和中国近现代政党活动对“红色”和“白色”赋予的政治意义,可得出源文本信息空间中的凸显结构为“有颜色的人是共产党人或国民党人”,亦即“红色汉人是共产党人”或“白色汉人是国民党人”。值得注意的是,译者在目标文本信息空间中保留了“红色”、“白色”和“有颜色的”,但对“汉人”却出现了不同的处理。对比源文本和目标文本,可以发现在例3至例5中,源文本信息空间中的“红色(白色)汉人”被输入到目标文本信息空间后变成“红色(白色)汉人”或“红色(白色)中国人”,从而得到目标文本“the Red (White) Han Chinese”或“the Red (White) Chinese”。然而,在英语中“the Red (White) Chinese” 是否可以跟“the Red (White) Han Chinese”划等号呢?答案显然是否定的。“Chinese”指中国人,汉族和藏族都从属于中国。译者为了追求表达的多样性而混淆“Chinese”和“Han Chinese”的涵义和用法是不可取的。这种处理方法不仅模糊了汉藏两族与中国的从属关系,还可能造成歧义,使目标读者无法确切地了解小说中藏区真实的政治局面和政治力量斗争情况;甚至可能在英语国家读者并不了解中国政治局面的情况下,加深读者政治偏见和误解。

例6是小说第46节的标题,译者采取直译的策略进行处理,在目标文本信息空间输入的是与源文本信息空间直接对应的“有颜色的人”,最终得到的目标文本为“Colored People”。然而,对于英语读者而言,“colored people”有固定的文化涵义,指的是有色人种,即“非白人”,例如black people(黑人)和yellow people(黄种人)等。因此,英语读者、尤其是美国读者可能会因为固有的传统认知对该标题产生误读。小说译者之一葛浩文是美国人,必然对“colored people”的涵义了然于胸。他以“colored people”翻译小节标题的原因在于,译者认为在前面章节中,读者就已应知晓颜色与人种无关而与政党有关;同时译者在该章节正文第一段最后一句也提到了“Their colors are in their hearts”(他们的颜色在心里)(Alai,2003:397)。这些上下文语境足以使读者正确理解小节标题。小说正文中其他地方出现的“有颜色的”,译者亦是以“colored”来对应,说明译者试图赋予该词新的语义。事实上,用颜色来代表政治党派是具有普适性的,许多国家都存在用不同颜色代表各个党派的情况。例如,美国在进行全国政治选举时,经常用“红州”与“蓝州”二词指代选民的投票倾向,红州支持共和党,蓝州则是支持民主党。因此,尽管受到模式化观念的影响,英语读者在结合上下文语境和本国政治文化背景的情况下,仍可轻易读出此处颜色与政治的相关性。

综上所述,译者在概念隐喻翻译过程中主要受语言、文化差异和作品本身的影响,而最终采用什么样的翻译策略是经历一系列文化体验认知活动之后,基于各种语境因素进行的取舍。这些语境因素包括文化语境、文学语境和上下文语境。首先,社会文化差异影响隐喻的表达,也就突显了文化语境在隐喻解读过程中的重要作用。此外,隐喻脱离不开作品本身,对其意义的解构和重构需要联系上下文的语言因素和背景知识,同时考虑作品创作意图以及主题表达和人物塑造的需要,因此还需考察上下文语境和文学语境。这些语境因素不同程度地影响小说中概念隐喻的理解和转换。

5.0 结语

隐喻不仅是一种语言现象,也是一种认知手段,可反映个体的认知习惯和思维方式。如何实现隐喻转换是文学翻译研究的焦点之一。隐喻翻译不单是源语到目的语在语言符号层面上的转换,还是从一个心理空间到另一心理空间之间的转移。在这个复杂的认知过程中,译者要连接不同的心理空间并用语言进行表征,将受到社会、文化、政治、心理、语境、知识结构和审美取向等诸多因素的交互影响。认知文体学将文学作品的语言特征与作者、人物和读者(译者)的认知结构和认知过程串连成一个有机整体,把认知与情感融入文本分析,力求系统阐释语言与认知的关系。因此,从认知文体学视角出发,将语言分析与认知分析结合起来,是研究隐喻翻译的有效途径。

本文通过建立概念整合-概念隐喻翻译认知模型,对《尘埃落定》中动物、植物和颜色三个主要隐喻类别下不同概念隐喻的翻译进行分析发现:译者在转换概念隐喻时,受到了宏观的社会、政治、文化因素的影响以及隐喻生成环境及其语言表达的制约,最终输出的译文是文化语境、文学语境和上下文语境因素相互作用后的产物。然而,“翻译实践的‘社会现实’(societal realities)的复杂性,以及‘社会现实’对于翻译抉择的影响,都制约着翻译策略的抉择”(邵璐,2011:129)。要充分了解和阐释隐喻的认知机制,揭示隐喻的翻译认知过程,还需进一步考查文化差异、认知体验、情感反应和语境因素如何制约译者对翻译策略的抉择。

注释:

① 张德禄、贾晓庆、雷茜(2015:129-130)也曾归纳国外认知文体学研究的三种模式。然而,与本文不同的是,上述学者认为的其中一种模式是探讨认知文体学的基本理论。

② 恒定性原则下,源域中空间概念通过隐喻映射可在目的域中生成多个抽象概念,但这些映射均保留和体现着源域的意象图式和逻辑结构。(Lakoff,1990:73)

③ 规约隐喻是构建某种文化常规概念系统的隐喻,反映在人们的日常语言中。(Lakoff &Johnson,1980:139)

④ 作为一种看待事物的新方式,新奇隐喻指的是不用于构建常规概念系统的隐喻。(Lakoff &Johnson,1980:53)