商业地产转向旅游地产:泰晤士小镇商业发展模式研究

文/陈肖

一、引言

在全球化和信息化背景下,以消费文化为导向的符号经济成为推动城市发展的动力,创意与文化经济日益崛起,作为新兴的休闲娱乐要素逐渐成为城市旅游经济的名片。社区商业从传统发展模式转向后现代消费,城市创意与消费空间逐步形成,体验式商业应运而生。鲍德里亚认为,消费不仅体现在物质文化上,更体现在文化含义上。消费的不是商品和服务的使用价值,而是它们的符号象征意义。

社区商业是一种以社区范围内的居民为服务对象,以便民利民、满足和促进居民综合消费为目标的属地型商业,是城市商业空间中的一个重要层次。社区商业首先产生于20世纪50年代的美国,随后英国、法国等西方国家也相继产生社区商业。国外的社区商业主要以购物中心的形式出现。美国《零售辞典》对其这样定义:“购物中心是一个由零售商店及其相应设施组成的商店群,作为一个整体进行开发和管理,一般有一个或几个核心商店,并有众多小商店环绕。”90年代,上海率先推进社区商业,其零售业态按不同的服务半径呈现为百货店、超市、购物中心、大卖场等。随着经济环境和消费理念的更新,社区商业的形态和内涵不断完善。

位于上海市松江区的“泰晤士小镇”,引入英国泰晤士河边小镇风情和住宅特征,其最初的定位是集居住、商业、娱乐于一体的英伦风貌社区。《金融时报》曾经刊文报道:“这座英国风格的乡村小镇,代表着繁荣的上海房地产市场上的最新潮流。”但是,由于较偏僻的地理位置、不完善的交通网络和长距离的城郊通勤,泰晤士小镇也曾被诟病为一个“注定失败”的房地产项目,空有住房交易却无生活气息。随着影视作品和时尚产业的积极宣传,泰晤士小镇从纯粹的住宅小区转变为集商业地产、旅游景区、文化创意园区于一体的复合地产项目。商业区最初只是附属于居住小区的商业空间,在消费文化和旅游经济的影响下,泰晤士小镇塑造了一个特色分明、风格典型的主题体验式的商业空间。从整个商业空间来看,文化已经逐渐成为消费空间所塑造的形象符号。

关于消费文化的研究有几种形式。一是理论研究。消费文化理论主要源自国外,经历了从传统社会、现代社会到后现代社会的变化,形成了炫耀性消费、符号消费等诸多理论,代表人物有布罗代尔、费瑟斯通、威廉姆森等。二是案例分析。国内的案例分析多从消费文化影响机制出发,分析消费空间发展态势和问题、城市商业空间环境的建构及空间类型的拓展等。关于社区商业的研究有以下几类:一是形成指导社区商业发展的理论,包括中心地理论、商圈理论、地价理论、消费者行为空间理论和零售业态演变理论等。二是对社区商业的类型、特征、布局、功能、管理、问题等进行讨论。关于泰晤士小镇商业现状和空间布局的研究,主要介绍泰晤士小镇的商业规划情况和商业业态,基于消费文化和旅游经济的视角研究社区商业的发展模式,特别是当社区的性质发生改变时,其附带的商业区将会如何变化,尚不多见。

因此,本文以上海市松江区泰晤士小镇为例,借助消费文化理论和商业区位理论,通过实地调查泰晤士小镇商业区,从商业区位选择、商业分布格局、商业空间构建等三个方面来归纳泰晤士小镇在消费文化和旅游经济影响下的商业发展模式,并试图探讨其商业发展的方向,希冀丰富社区商业的研究案例和相关理论的社会应用价值。

二、研究对象

泰晤士小镇位于上海西南部的松江新城,占地1平方公里,始建于2001年,2006年10月竣工开镇。整个小镇由上海松江新城建设发展有限公司联合上海恒和置业有限公司等几家大型房地产开发企业携手打造,英国阿特金斯集团鼎力规划。小镇由连续的多功能步行街以及湖畔英式广场为主轴线,集合商业配套、会所、医院、超市、教堂等各类公建设施,容纳独栋别墅、联排别墅、多层公寓。

近年来,泰晤士小镇的建设初具规模。泰晤士小镇有着英伦的建筑特色与风情,屹立于小镇的教堂、异域风情的酒吧街与餐厅,将小镇的特色展现得淋漓尽致。作为位于上海郊区的项目,其居住人口大致可分为四类:一类将其作为长期居住的第一居所,主要是白天在市区工作,晚上回来居住;一类将其作为短期居住的第二居所,也就是大部分时间都在市区工作居住,周末或者节假日到郊区享受田园生活;一类在小镇内部自给自足地生活,既在小镇内居住,又在里面工作,或者在小镇附近工作;最后一类是没有通勤需求的人口,无需往返于市区与小镇之间,依赖小镇的休憩、商业设施,享受小镇优秀的自然环境,体验小镇独特的人文情怀。小镇的商业类型多样,各成体系,各具特色,服务的人口范围更大,一般以居住区内人口或附近人口为服务对象。泰晤士小镇的商业服务对象来自世界各地,主要是因为随着旅游业发展,其服务对象不受地域的局限。

泰晤士小镇的开发商原计划打造一个高端别墅区,面向上海新兴中产阶级与高收入人群,为其打造一个环境清幽的生活居住场所,近10万平方米的英伦风格商业和公共建筑只是小区的配套设施。从2004年到2006年,小镇的全部住宅销售一空,并销售了近2万平方米的商铺。于此,小镇的商业作为配套设施,主要的服务人群是小镇内部的居民,但由于其半开放式的管理经营方式,也会辐射部分松江新城地区的人口。

但是一方面,内部消费难以支撑10万平方米体量的商业发展,另一方面,随着泰晤士小镇的英伦文化景观引起了旅游热潮,主题旅游蓬勃发展,小镇的商业由主题旅游带动发展,逐渐形成面向游客的商业业态。然而,小镇的旅游经济难以形成持续的发展动力,小镇的商业运营也随之出现了问题,部分商铺无人问津,艺术类业态人气低落。为改变这一局面,公司从2010年6月开始回购小镇的部分商业及公建产权,2011年开始对小镇进行重新定位,未来将重点发展影视产业和时尚产业(图1)。

图1 泰晤士小镇风貌图

三、消费文化和旅游经济影响下的泰晤士小镇商业发展模式分析

(一)商业区位选择

区位的主要含义是事物占有的场所,客观上反映了某种经济活动与其他相关经济活动在地理空间距离约束下发生相互作用的机会和程度,不仅含有位置、布局、分布、位置关系等方面的意义,而且还有被设计的内容。微区位是指区位主体在城市内部具体的街区或街道所占据的位置。商业微区位是指商业主体在城市内部具体的街区或街道所占据的位置。商业微区位布局对象的空间范围是城市内部具体的街区或街道——城市微观环境。

图2 泰晤士小镇地理位置

图3 泰晤士小镇内部商业区位置

1.宏观区位。泰晤士小镇就旅游功能来说是一个休憩商业地产,根据休憩商业区理论,泰晤士小镇位于远郊休闲与旅游带。泰晤士小镇位于松江新城西区居住组群以及新城市商务中心区之间,东北面是松江大学城,背面是佘山国家旅游度假区,西面是松江科技园,南面是松江古城。距离市中心约30公里,1小时车程,毗邻沪杭高速以及轨道交通9号线(图2)。泰晤士小镇宏观区位的交通可达性较好,但是距离市中心较远,对于很多上班族来说交通负担很大。

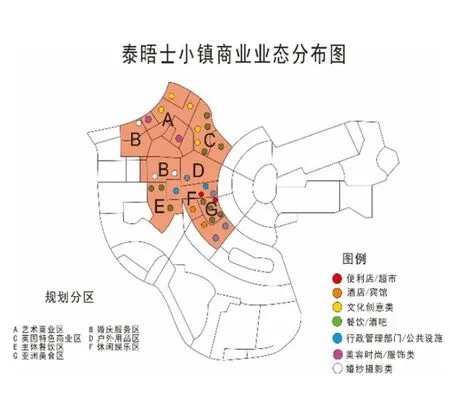

2.泰晤士小镇内部商业微区位。商业微区位是以商业性场所区位的宏观基本因素、商圈、道路和交通以及“人本”社会空间因素、感知行为区位因素相结合,以区域社会经济结构为视角的基本零售业态的布局。通过泰晤士小镇的商业分布地图(图4),我们可以发现几点商业微区位的布局规律。

餐饮行业在D区有明显的集聚趋势,这是因为D区位于泰晤士小镇边缘,与外部交通干道接壤,交通可达性好。同时D区靠近泰晤士小镇的出入口,具有一定的宣传优势,能够吸引更多顾客。在E区也有少数餐饮集聚,但大部分为简餐和咖啡馆。我们在调查时发现,E区的消费者明显少于D区。泰晤士小镇的主要景点集中在F区,人们通常通过D区入口进入F区,这可能会导致不少游客忽视E区。

文化创意类产业主要在G区集聚,其中很大一部分是公司和工作室。G区距离小镇主要观光景点比较远,受游客干扰较小,是一个环境优美的办公区域,有良好的文化氛围。同时G区的街道两侧都设有车位,可以服务在此工作的有车一族。

婚纱摄影行业主要集聚在邻近主要景点的B区,减少了身穿礼服的新人和搬运器材的摄影师的步行距离。同种产业的聚集同时也增强了婚纱摄影的品牌效应,当消费者拥有更多选择的时候,会促进更多的消费。

图4 泰晤士小镇商业业态分布(2010年)

图5 泰晤士小镇商业业态分布(2017年)

(二)商业分布格局

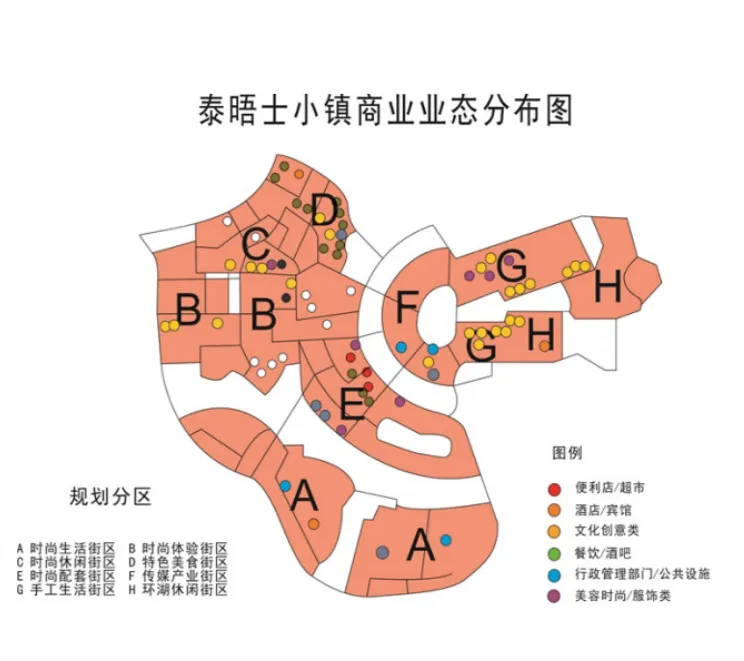

图4和图5运用Google Earth和CorelDraw软件刻画了泰晤士小镇2010年和2017年的商业业态的空间分布。由此,我们发现泰晤士小镇的商业业态空间分布和种类有如下特征:

图4反映了在初期规划中,商业区分成A-G共7个商业业态规划区,分布了约30家店铺,其中A、B、E区集中了相对单一的业态类型,F、G区则是多种业态混合发展。从数量上看,餐饮酒吧类数量最多。图5反映了在后期规划中,商业区分成A-H共8个商业业态规划区,分布了约72家店铺。小镇的商业主要分布在初期规划分区中的C、D、E、G区,B区有少量商业,A区与F区主要分布着警署、医院、幼儿园、居委会等公共部门,H区以公共空间为主。从2010年到2017年的商业分布变化可知,泰晤士小镇的商业空间不断扩大,店铺数量不断增加。

从2010年到2017年的商业业态对比中可以发现,婚纱摄影类商铺呈现出较为明显的集聚倾向。婚纱摄影类商铺主要集中在B、C区,数量由3家增加到12家;文化创意类产业(包括书店书社、广告/传媒/设计/艺术/烹饪工作室、剧场、画廊、艺术馆、古玩收藏等)的分布相对较为分散,其中不乏部分并非纯粹以营利为目的的文化创意类商铺,不少店主表示其商铺主要为熟人光顾,或用于好友集会。在我们所统计的72家开业商铺中,文化创意类的商铺最多,达25家,占到30%左右,婚纱摄影类和餐饮类居其次,可以初步判断,泰晤士小镇中心商业区以其独特的风貌和区位优势,逐步形成了文化创意产业、婚庆服务业两大独具特色的产业以及等级较低而数量较多的餐饮类商铺。

(三)商业空间构建

20世纪60年代后西方世界的经济与社会文化深刻转型,使得鲍德里亚所称的“消费社会”广泛出现,并随着全球化的进程向世界各地渗透。文化成为物质商品消费的一部分,消费不再只是一种满足物质欲求的简单行为,同时也是保证资本主义社会空间再生产的途径。在这样的一个基本背景中,空间便带有了消费主义的特征,因而所谓的消费空间大规模出现。在消费型社会里,消费逻辑开始控制并主动去创造各种消费需求,强有力地控制了城市空间的改造和再创造。

1.消费文化的影响。迈克.费瑟斯通从三个视角揭示了商业空间的消费文化表征。第一个视角是以资本主义商品生产的扩张为前提,表征在商业空间即为功能复合化与符号化。在泰晤士小镇的商业空间构建过程中,“资本”操纵着整个商业空间的构建乃至转型。一方面,商业区不仅提供商业服务,还具备了休闲娱乐等多种复合功能,包括超市零售类、食品餐饮类、酒店住宿类、文化创意类、美容时尚类、服装服饰类、婚纱摄影类、教育培训类等。另一方面,商业区以英国河边小镇风情为主题,从空间布局、建筑造型到街道小品,塑造了一个特色分明、风格典型的符号化的商业空间。空间被安排了复制性的文化符号,那些设施建筑如红砖黑线的外墙、墨绿的灯杆,玄铁色雕花吊栏等融合了乔治王和维多利亚时代的建筑风格,已经成为特定消费取向的空间符号,诠释着一个个超越地域文化背景的“空降复制场景”。

第二个视角是对消费方式的研究,表征在商业空间即为场所阶级化与风格时尚化。从泰晤士小镇的商业定位看,泰晤士小镇被定位为“现代城市名流的聚居地,以及成功和尊贵人士放松身心的最佳选择”。从“城市名流”及“成功和尊贵人士”等字眼中,可以看出商业空间表现出的场所阶级化。上海大都市的中产阶级、富裕阶层厌恶了长期以来的快节奏生活方式和钢筋水泥的物质景观,郊区良好的生态环境和英国小镇慢节奏的风情正好满足了相当一部分城市中产阶级、富裕阶层的消费心理需求。这些群体成为控制空间构建的群体,并进而控制了社会关系的再构造。从商业空间的核心业态看,文化创意类、婚纱摄影类、时尚服饰类等业态在整个商业空间约占50%的比例,这些产业类型或构思奇妙创意十足,或走在时尚的前沿,构建出商业空间的时尚化、创意化风格特征。以消费文化为导向的符号经济推动泰晤士小镇内创意与文化经济的发展,这里成为了SOHO式创意产业集聚区。

第三个视角关心的是消费时的情感、快乐与欲望满足,表征在商业空间即为空间情境化、休闲娱乐化和环境人文化。商业空间营造出独特的消费情境,即带有英伦文化符号的空间情境,让消费者仿佛置身在万里之外的泰晤士河畔另一个悠然小镇上。该商业区业态类型多样,各具特色,提供了商业和休闲娱乐等多种功能。《英国独立报》评价道:“泰晤士小镇不是一个大都市,而是一个让富有人群看英超、逛英国名店的休闲中心。”着重强调了小镇的休憩功能的体现。特别是整个商业区的环境基于松江良好的生态环境,引入英国泰晤士河边小镇风情,追求人与自然的和谐,建造了教堂、露台、城堡、喷泉、广场等建筑。

2.旅游经济的影响。泰晤士小镇目前已是长三角地区的旅游胜地,作为一个具有居住、旅游、休闲等多项功能的大型社区,其旅游业的发展离不开文化符号和明星效应。一方面,体现英伦风情的文化符号包括哥特式的教堂、维多利亚式的露台、中世纪的街巷、曲折的台阶、街头的雕塑等,使泰晤士小镇成为婚纱写真的热门拍摄地。另一方面,泰晤士小镇曾是电影作品《小时代》的拍摄地,随着影片的上映宣传,不少观众成为慕名而来的游客,游客为整个小镇商业发展带来了契机,吸引的不仅仅是超市零售类和食品餐饮类等满足基本生活需求的业态类型,也成功吸引了文化创意类、美容时尚类和服装服饰类商家的入驻。

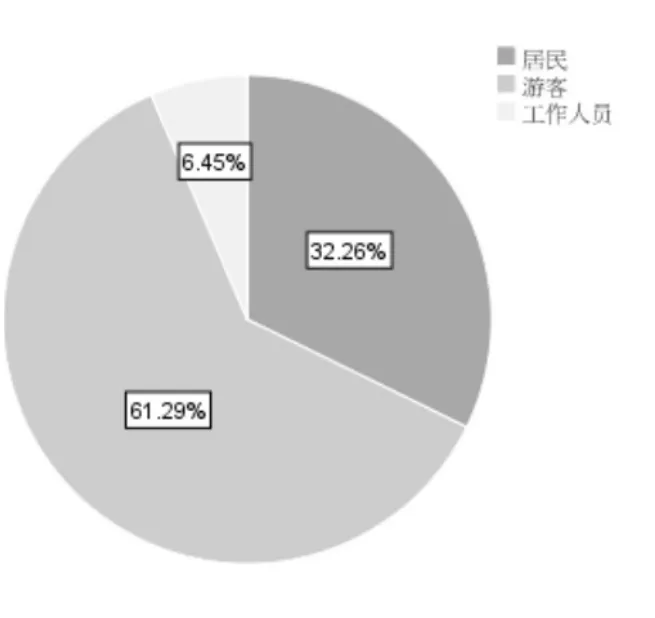

为了了解旅游经济对泰晤士小镇商业区的消费市场状况(包括消费者的数量、收入、人口构成和生活方式等)的影响,笔者整理了实地调研的问卷和访谈信息,绘制了图6和图7。笔者共发出33份问卷,收回31份,问卷有效率为93.94%。该商业区的消费者以小镇内的游客和居民为主(图6),游客占一半以上。居民的消费倾向具有确定性和稳定性,而游客的消费具有不确定性和时间性,因此消费者数量呈现波动式变化,即双休日和节假日期间,消费者数量处于波峰,而平时处于波谷。泰晤士小镇虽处上海郊区,但房价较高,小镇内居民多为中产阶级或富裕阶层,具有较高的收入水平。而游客的构成则参差不齐,收入水平不一,并且消费者的年龄主要集中在20-40岁之间(图7)。在调查中了解到,这种既传统又极具吸引力的英国城镇的生活方式和景观,让消费者慕名而来。他们是消费社会中崇尚后现代消费的典型——追求消费时的情感、快乐与欲望满足。

旅游业的发展带动了泰晤士小镇商业的迅速发展。此前小镇商业基础薄弱、发展缓慢,近几年来,小镇根据市场需求进行结构调整,小业主的各类装修简陋的咖啡吧、茶室、小型快餐慢慢向具有主题性的品牌店转型,杂牌的各式服装展示、销售也向设计师品牌、个性化设计店衍变。最为“脏、乱、差”的各种教育培训机构和小型婚纱影楼慢慢淡出小镇,被各类时尚艺术品店、伴手礼店、创意小店、休闲设施等业态所取代。

为满足消费市场的多样化需求,小镇引进了一批业态新、知名度高的商业项目,比如已经入驻的上井精致料理、思想家咖啡、星巴克咖啡、Glo London西餐厅等一批品牌商家。这些品牌商业的引进,与现有的商业形成竞争。随着招商力度的不断加强,处于各组团中心位置的主力商店的开张营业,商业将走向合理、有序、健康的发展轨道,并呈现出小镇消费的新亮点。

图6 客户构成情况

图7 客户年龄分布

四、发展建议

(一)丰富泰晤士小镇商业文化内涵

泰晤士小镇作为移植国外城镇的小镇,建筑形式虽然别具一格,但也因照搬国外而丧失了上海原本的建筑空间特色。因此,在小镇商业发展的过程中,注重文化的脉络与传承既能丰富泰晤士小镇的文化内涵,又能丰富小镇商业的多样性。在实地考察过程中发现,有许多商业空间被赋予了玉器展览、书法练习等具有传统文化内涵的内容,既能陶冶情操,又能展现并传承中华文化的精髓。同时,为了与小镇的设计风格融合,小镇内部分布着众多的外国风情的酒吧与餐厅,更多地展现英伦文化的特色,这与小镇的建筑相得益彰,也满足了不同客户群体的多样化需求。随着文化消费的兴起,不同的群体对于不同的文化形式有着不同的向往,其需求的多样化与个性化也要求小镇商业文化的多元化,将不同种类的文化融合在小镇这一载体中是必要的。对于这英伦风情的小镇而言,驱逐国外风情的商业文化而仅剩传统文化形式的商业,显然会引发严重的排斥反应,体现在传统文化商业的入驻不能满足部分高端客户的需求。因此,商业业态的融合对于泰晤士小镇的发展具有重要的文化意义,以便满足不同服务对象的需求。

(二)注重商业空间与公共空间融合

泰晤士小镇核心商业区的功能丰富多样,而泰晤士小镇建设的亮点之一是公共空间的打造。在空间组织上,可以通过连续贯通的步行商业街将教堂、广场、码头、城市规划展示馆、酒店、书店等各类公共性场所串联起来。这样既能满足体验经济的需求,又能实现商业的繁荣。而且商业功能的多样性可带来人群及活动的多样性,使得人群与空间环境产生更多的互动,再次激发新的活动,从而不断丰富公共空间景观的价值内涵。商业空间与公共空间的融合可以在使小镇商业得到发展的同时完善公共空间的价值,发展小镇的非功能性消费。小镇与众不同的特质是打造体验式经济的最佳砝码,尤其是公共空间的设计,可吸引各地的人群前往这座东方的英伦小镇,体验别样的异域风情,这为商业的繁荣发展带来广泛的客流基础,不断融合商业空间与公共空间,会强化其带来的体验,对于小镇的宣传有着积极的作用。

(三)积极发展文化创意产业

在泰晤士小镇多样化的商业业态中,占据优势的主要为婚纱摄影行业以及文化创意产业。婚纱摄影行业在泰晤士小镇的发展已然形成规模,应更多关注文化创意产业的发展。2011年底,泰晤士小镇被列入第二批授牌的上海市文化产业园区,上海视觉艺术学院也将小镇作为艺术创作基地和文化创意产业基地,泰晤士小镇环境品质高,具有良好的发展文化创意产业的基础,在商家入驻的过程中应对其加以积极引导,创建良好的文化创业产业氛围。此外,文化创意产业作为新兴的第三产业,具有较好的发展前景与经济效益,不仅对促使商业发展具有积极意义,对促进泰晤士小镇的转型与发展也很有益处。

五、总结

以消费文化为导向的符号经济推动着城市的新发展,创意与文化要素逐渐形成城市旅游经济的名片,社区商业从传统发展模式转向后现代消费和体验式商业。位于上海市松江区的“泰晤士小镇”,其最初的定位是集居住、商业、娱乐于一体的英伦风貌社区,在影视作品和时尚产业的宣传作用下,从住宅小区转变为具有旅游功能的景区,又从景区逐渐向文化创意产业园区转型,在这不断蜕变的过程中,小镇内的商业空间也经历着不断构建的过程。商业区最初只是附属于居住小区的商业空间,在消费文化和旅游经济的影响下,商业区经历了不断扩张完善的过程,逐步转向具有商业、娱乐、休闲等多项功能的商业综合体,构建了一个特色分明、风格典型的以婚纱摄影行业和文化创意产业为主的商业空间。

本文从商业区位选择、商业分布格局、商业空间构建三个方面来归纳泰晤士小镇在消费文化和旅游经济影响下的商业发展模式,并试图探讨其商业发展的方向,希冀丰富社区商业的研究案例和相关理论的社会应用价值。首先,基于商业区位理论,分析了泰晤士小镇商业区的宏观和微观区位。其次,利用Google Earth、CorelDraw等绘制了商业业态动态分布图以刻画泰晤士小镇的商业分布格局。再次,基于消费文化理论和旅游经济背景分析了泰晤士小镇商业空间的构建。最后,结合已有的商业发展模式提出了三条转型建议,即不断丰富小镇商业文化内涵,注重商业空间与公共空间融合,发展文化创意产业。

在此次研究中,由于资料的有限以及对于小镇的商业业态缺乏长时间的连续追踪,对于其业态的演变过程很难进行精确细致的刻画,仅选取了重要的时间节点进行分析,因而数据处理过程存在一定的缺陷。此外,我们着重对商业发展模式进行定性分析,缺乏定量的刻画与分析。因此,在之后的研究中,应当加强定量的分析,并将泰晤士小镇置于上海文化创意产业发展的宏观背景下进行深入的分析。