孟河费绳甫辨治中风学术思想浅探∗

刘峻呈 杨仁义 颜思阳 高晓峰 周德生 陈 瑶△

(1.湖南中医药大学,湖南 长沙 410208;2.湖南中医药大学第一附属医院,湖南 长沙 410007)

费绳甫(1851年至1914年),字承祖,江苏武进孟河人,清代著名医学家费伯雄之长孙,孟河医派代表医家之一。费氏自幼随其祖父费伯雄习医,秉承家学,精于临床诊疗,以善治危、大、奇、急及虚劳诸病享誉于时。笔者以《孟河四家医案医话集》[1]为主,对费绳甫辨治中风的独特学术思想进行探析,简述如下。

1 病因病机

1.1 内虚为要,外风引动内风 历代医家对中风的论述颇多,唐宋以前主要以“外风”学说为主,自金元后逐渐形成“内风”学说,王履在此基础上又提出“真中风”和“类中风”的病名。自金元之后,众医家逐渐认识到“内风”的关键性,并从多角度创新性地阐述了中风,“内风论”逐渐成为中风病的主流思想,其强调中风发病非为外来风邪所致,而是脏腑机体功能失调,体内阳气亢逆从而导致内风产生,而内风与肝风内动关系最为密切[2]。李东垣提出正虚本病说,在《医学发明·中风有三》[3]指出“故中风者,非外来风邪,乃本气病也。凡人年愈四旬,气衰者,多有此疾,壮岁之际,无有也”,认为中风之病并非为外风侵扰所致,乃是由于人之本气虚衰所致。张景岳认为中风是因脏腑功能紊乱,气血不调,内伤邪阻所致,否定了因外风中人而发病的观点,即其在《景岳全书·非风》[4]中所言“非风一证,即时人所谓中风证也。此证多见猝倒,猝倒多由昏愦,本皆内伤积损颓败而然,原非外感风寒所致”。叶天士在《临证指南医案·中风》指出“精血衰耗,水不涵木……肝阳偏亢,内风时起”,认为中风之内风乃因阳气之变动所生,精血耗损,肝肾失衡,水不涵木是中风病的关键病机,明确提出了中风病辨证论治的“阳化内风”学说[5]。费伯雄认为中风之症皆由气血损亏,外风乘隙而入所致[6],明确提出“肾气久亏,内风鼓动,舌废不能言,足废不能行”“荣血大亏,不能涵养肝木,筋节失养,以致偏枯于左”“心体纯阳,风性飙举,风火上扰,神明散乱,故舌不能言,而口流涎沫”(《医醇賸义·中风》)[7]等可致中风。费绳甫继承了前贤与其祖父费伯雄的观点,将风邪作为中风病的关键病因,认为“真中风”是“风自外来”的实证,“类中风”是“风从内起”的虚证,且“类中风”多“虚中有实”,并将外风论和内风论有效结合,形成了中风多因“外风引动内风”的学术思想。费氏强调脏腑虚损在中风的地位,认为“肾水久亏”“肾气厥”“阴血已虚,肝阳化风”“心营虚”“气虚痰中”等脏腑虚损皆可导致舌本强硬,语言謇涩,口眼喎斜,肢体麻木疲软无力甚则神昏不省人事等中风症状的产生。气血充盛是维持人体正常生命活动的基础,气血调和对脏腑发挥正常的生理功能及机体抵御邪气有着重要作用,费氏指出“气血大为亏虚”对中风的发生亦为重要,明确论述到“左半身不遂,血虚风动,痰热入络”,“右半身不遂,气虚挟痰所致”。脏腑之间因生克之道而密切关联,五脏虚损的程度直接影响着中风的病情轻重,费氏认为当“五脏气绝于内”,脏腑之气极虚,乃致“真阳有欲脱之机”,遂生中风脱证“势极危险”。综上可见,费绳甫认为脏腑气血不调所导致的内虚风动是中风的基础病机,感受外来风邪是重要病因,“外风引动内风”是中风的核心病因病机。

1.2 风、痰(湿)、火(热)互搏胶结,邪犯机窍经络 朱丹溪在《丹溪心法·卷一·中风一》[8]中论述到“中风大率主血虚有痰,治痰为先,次养血行血……半身不遂,大率多痰”,又指出“东南之人,多是湿土生痰,痰生热,热生风也”。朱氏明确将“痰”作为中风的重要病理因素,并提出了“治痰为先”的中风论治原则。费伯雄在《医醇賸义·中风》里指出“盖其人有火、气、痰偏胜之处,因中于风。则有火者,为风火;有气者,为风气;有痰者,为风痰。风为主,而火与气与痰,乃与风合并交作,方为标本分明”。费伯雄认为在人体内外之风逆乱的情况下,常引动深藏于体内的偏盛之火、气、痰等邪气,风与偏盛之邪相合而动遂生中风之病。费绳甫通过研习前贤著作,将外风论和内风论有效地结合,认为中风多因“外风引动内风”,强调内外之风邪在中风病发病中的重要地位。江南之地气候潮湿,加之当地多江河或沿海,民众日常多食河海鲜、甘甜之品等,在气候与生活饮食的相互作用下,日久易累及脾胃,内生痰湿而生诸病,故江南医家从“痰”论治中风者颇多。例如陈士铎在《本草新编》[9]即认为“中风未有不成于痰者也,非痰成之于风也”。丁甘仁治中风时,以涤痰浊,畅经络为之大法,其认为中风的发生与痰浊阻塞经络和清窍有关。《丁甘仁医案》中所载中风病案,案案均与痰浊有关[10]。张山雷于《中风斠诠》中指出“中风之证,无不挟有痰邪”。张氏认为肝风暴动,痰浊内蕴是中风的重要病机,将潜降药与化痰药同用,提出潜阳化痰法[11]。费绳甫久居江南,结合地域气候多湿热、民众饮食多河海鲜、甘甜之品的特性,加之其认为内虚为中风之本的观点,如外感湿热之邪可伤及脾胃,抑或肝旺乘脾土,抑或脾肾亏虚等皆可导致痰从内生,因此十分强调“痰(湿)”是中风病的特殊且重要的病因。目前有基于证素辨证学的方法对缺血性中风证素特点的研究,其提示痰湿证是诱发缺血性中风发病的重要证素[12],同时有研究表明以徐州、江门为代表的沿海地区的缺血性中风患者主要体质类型为痰湿质[13-14],这些现代研究结果也印证了费绳甫在论治中风时注重“痰(湿)”学术观点的合理性和准确性。风性善行而数变,痰为浊物,可随风流行周身,内达脏腑机窍,外至四肢百骸、肌肤腠理,风痰相合,神窍肢体受扰,遂生中风。风为阳邪,内风多从肝阳逆动所生,所化之风阳兼有火热之性;痰易阻滞气血运行,郁久可化热;江南气候潮湿,风痰易与自然环境中的湿热之邪相合,故而风和痰皆可导致火热之邪产生,因此费氏认为中风多“挟火挟痰,虚中有实”,并明确指出“内风鼓动,挟痰火直中心包络”,或“血虚风动,痰热入络”,或“肝阳化风,挟痰热阻窍,机窍不灵”,或“肝风内动,驱脾经之湿痰入节络”,或“肝阳化风,挟痰热中络”,或“风火挟痰上袭胃络”,或“风火挟痰,蒙蔽心包”等皆能导致中风。综上可见,费绳甫将风、痰(湿)、火(热)相互搏结胶着,邪犯机窍经络作为中风的重要病因病机。

2 证治经验

2.1 调理肝脾,祛风化痰清热并重 尤在泾于《金匮翼·中风统论》[15]中指出“人之为病,有外感之风,亦有内生之风……则中风之病,其本在肝”。内风与肝的关系较为密切,若肝木失于阴液滋养,可致肝阳化风,若肝受火热之邪灼伤,亦能热极生风,费绳甫集前贤之要,在医案中数次提及“肝阳化风”“内风鼓动”“风火”等,可见其临证时重视肝风。脾主运化,为生痰之本,脾气亏虚,易生痰湿,加之“肝阳化风”等可导致木旺乘土,脾脏更虚,痰湿愈盛,费氏也明确指出“肝风内动,驱脾经之湿痰流入节络”亦是中风之病机。费氏在中风的23则医案中明确记载“风”和“痰(湿)”同存者达14案,其中兼杂“火(热)”者又占11案,可见其认为肝脾同病,风、痰(湿)、火(热)互搏乃是中风病之常态,故而治疗上也常调理肝脾,祛风化痰清热并重。费氏调肝以滋阴柔肝药为主,常用白芍、熟地黄、山茱萸肉、怀牛膝、续断、枸杞子等;调脾以健脾化湿药为主,如茯苓、太子参、白术、人参、薏苡仁、西洋参等。费氏喜用祛风清热之功兼有的药物,如桑叶、菊花、钩藤、蝉蜕、羚羊角、天麻、桑枝、秦艽、地肤子等,亦用僵蚕、蝎尾、白附子等以祛风;化痰药喜用清热化痰类,如川贝母、竹茹、竹沥、胆南星、象贝母、全瓜蒌等,亦用石菖蒲、化橘红、法半夏等以温燥化痰。如“广东陈仰园类中”案,因“肝阳化风,挟痰热中络”,治以“息风化痰,清热通络”,初诊药拟:羚羊角、川贝母、川石斛、天花粉、陈橘红、僵蚕、丝瓜络、淡竹沥、桑枝,二诊于初诊方去僵蚕,加海蛤粉、荸荠、南沙参、薏苡仁,三诊于二诊方加麦冬、白芍。又如“上海钱润身之令堂”案,因“痰热内盛,牵引外风,阻塞清窍,机窍不灵”,初诊药拟:羚羊角、天花粉、双钩藤、蝉蜕、川贝母、川石斛、淡竹茹、橘红,二诊于前方去蝉蜕、钩藤,加南沙参、桑枝、麦冬、丝瓜络。

2.2 善养胃阴 费伯雄在《医醇賸义·中风》论述到“保障灵府之法,无如治脾胃以实中州,脾气旺,则积湿尽去,而痰气不生;胃气和则津液上行,而虚火自降。治疗大法,无过于斯”。费绳甫继承家学,重视顾护脾胃,从脾胃入手治疗痰湿、虚火,尤善养胃阴,明确提出“余治虚证,人视为万无生理者,胃阴虚,即养胃阴,胃阴虚,胃气亦虚,即养胃阴,兼益胃气”。

中风的病邪较多且常阻滞经络,影响气血津液流行,费氏运用祛邪法时常依据病邪所犯经络的位置并结合相关气血津液的盈亏,采用了不同的治疗方法[16]。费氏将风、痰(湿)、火(热)相互搏结视为中风的重要病因,且三者亦是中风病的重要病理产物,故而临证注重祛邪之法。风、痰(湿)胶着壅塞经络,火(热)为阳性,易耗气伤津,可使阴液亏虚,诸邪相合可导致阴液耗损,正气虚浮而祛邪无力。费氏认为“正气充满于阴液之中,培阴液即是固正气”,阴液充盛,则正气有所居,祛邪有力,故而其论治中风时虽祛风化痰清热并重,但祛邪兼有扶正,在治疗中风时亦善养胃阴以培养正气,其认为“喻嘉言所论甘寒能培养脾胃生生之气,最合机宜”,故临证多喜用甘凉、甘寒或甘润之品,以养胃阴而培正气,其常用的养胃阴药有:怀山药、麦冬、川石斛、白芍、玄参、北沙参、南沙参、生地黄、天花粉等。如“上海王和候之令堂”案,因“痰火销灼胃阴已著”,药拟:川贝母、川石斛、天花粉、直僵蚕、钩藤、麦冬、橘红、胆星、竹沥、羚羊角;“南京王春泉之母”案,因“阴血已虚,肝阳化风,挟痰热上灼胃阴心营”,治以“滋液息风,导痰下行”,初诊药拟:玄参、北沙参、嫩钩藤、川贝母、瓜蒌仁、川石斛、江枳壳、僵蚕、火麻仁、竹沥、杏仁,二诊于初诊方去火麻仁,加鲜生地黄、麦冬、天花粉、桑枝,三诊于二诊方去北沙参,加西洋参、生梨、荸荠。

2.3 喜用川贝母配竹沥 在费绳甫中风病23案共31诊次中,使用川贝母19次,使用竹沥17次,川贝母配竹沥的药物组合出现14次,可见费氏喜用该药物组合。川贝母味苦、甘,性微寒,归心、肺经,其“散结泻热,润肺清心”(《本草易读》),“消热痰最利”(《本草新编》)。竹沥味甘,性寒,归心、肺、肝经,其既可“清心火,降肝火”(《本草再新》),又能“润燥行痰,养血益阴,利窍明目”(《本草备要》),且“痰在手足四肢,非此不达”(《本草新编》)。此二药,一为鳞茎,一为汁液,味甘能补虚,性寒可清热,甘寒相合既能培阴,又可清热豁痰,养阴扶正使祛邪有力,以达攻补兼施之效。此药对的配伍运用,与费氏认为风、痰(湿)、火(热)搏结,邪犯机窍经络是中风的重要病因病机之观点相吻合,亦符合孟河四家中风病药物关联分析中支持度、置信度最高者是川贝母配竹沥的结果[17]。

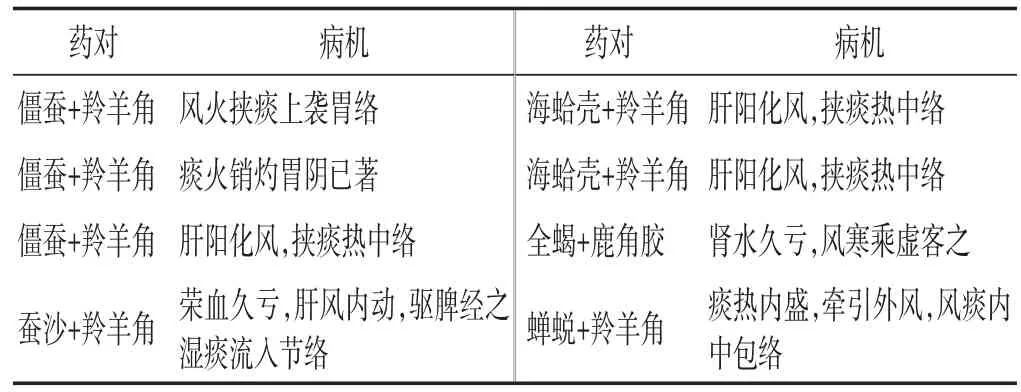

2.4 擅用动物类药 唐宗海在《本草问答·卷上六》[18]中论述到“动物之攻利,尤甚于植物,以其动之性,本能行而又具攻性,则较之植物本不能行者,其攻更有力也”。动物类药常具有较强的走窜通利之性和攻邪之力,其中属于血肉有情之品的动物类药亦有醇厚的滋补之效,其中虫类药行走攻窜,通经达络、疏逐搜剔四肢气血痰瘀胶结,配合化痰药能显著地改善血液流变学指标,消除脉络之瘀滞痰浊[19]。费绳甫认为中风虽以内虚为本,但存在诸多实邪阻滞机窍经络的病理状态,故临证时注重采用祛邪之法以还机窍清明、经络通畅。针对多邪搏结胶着于机体的情况,运用动物类药以祛邪攻毒常有良效。在费绳甫中风病23案共31诊次中,含有动物类药的处方达20诊次,使用动物类药共计28频次,共使用7味动物类药(详见表1),可见费氏临证之时擅长运用的动物类药。费氏所使用的动物类药中,四气:寒>温=平;五味:咸>甘=辛>苦;归经:肝>胃>肺>肾>脾=心;类型:息风止痉药>祛风寒湿药=清化热痰药=发散风热药=补阳药。

表1 动物类药

在费绳甫中风病23案共31诊次中,同时含有2味动物类药的处方共8诊次(详见表2),涉及的病理因素:痰(湿)=风>火(热)>寒,涉及脏腑:肝>胃>脾=肾=心包络。

表2 动物类药对

通过分析可见,费绳甫所用的7味动物类药,从四气来看,性寒药居于首位,寒能清热泻火;从五味来看,味咸药排在首位,其次是甘、辛。咸味药“能下、能软”,且“咸走血”(《素问·宣明五气篇》),尚有清热凉血解毒之功。甘味药“能补、能和、能缓”,辛味药“能散、能行”,咸、甘、辛相合,可清热毒、补虚损、行郁滞。从归经来看,归肝经的药味最多,其次为归胃经的药物,从药物类型上看,息风止痉药排在首位。肝为风木之脏,易生风动血,胃为阳明燥土,胃气通降以降浊,肝胃解剖部位临近,常相互影响而致病。肝风逆乱于内,胃气降浊之功失常而易生痰火,痰遂火升,随风窜扰机窍、经络,故生中风之疾。因此,运用归肝、胃经的药物,配合息风止痉药、兼有清热功效的药,能够达到平肝和胃、清热化痰的目的。鹿角胶具有温补肝肾、益精养血之效,属于补虚药中的补阳药,其与另外6味以攻邪为主的药不同,也反映出费绳甫辨治中风以内虚为本,但不拘泥于阴虚阳亢的思想。

僵蚕配羚羊角的药对共出现3次,在僵蚕配羚羊角出现的处方中,同时含有川贝母配竹沥的组合,形成了以“僵蚕-羚羊角-川贝母-竹沥”相配伍的特色药组,具有平肝息风养阴、清热化痰通络之功,切合费氏认为“肝阳化风,挟痰热中络”是中风的重要病因病机的观点。

3 结语

综上所述,费绳甫在继承前贤学说的基础上,结合自身临床实践,形成了中风病以脏腑气血虚损,外风引动内风为本,风、痰(湿)、火(热)搏结,邪犯机窍经络为标的病因病机观,在治疗上突出以调理肝脾,祛风化痰清热并重,善养胃阴、喜用川贝母配竹沥、擅用动物类药的用药特色。费氏辨治中风病的独特学术思想,对当今治疗中风病提供了宝贵的经验和启示,并仍有着指导意义,有待充分挖掘及发扬。