黔东苗语“一”义词的对比研究

杨潇潇

(中央民族大学中国少数民族语言文学学院,北京 100081)

数词是人类语言的基本词汇,也是学术界讨论的热点问题之一,其中,十以内的数词研究又是热点中的热点。不少学者对数词“一”的来源进行了探讨,如,李葆嘉认为汉语的数词“一”来源于“自”,提出汉语数词来自于名词的论断[1];哈斯巴特尔认为突厥语的“一”来源于“分”,并运用人类学的论据指出“一”的产生与共食制的社会背景之间的联系[2];覃凤余发现壮语的NP 结构中的指示词在非定指的情况下变为数词“一”,并且存在用非数词词汇表示“一”的事实,因此提出除固有数词“一”之外还有非数词词汇演变为数词“一”的可能[3]。在苗瑶语研究方面,有陈其光[4],王春德[5],张永祥、曹翠云[6],李炳泽[7]等对苗瑶语数词的功能、使用方法等做过详细的研究,但是尚未厘清“一”义词汇表达形式的来源和语义变化。

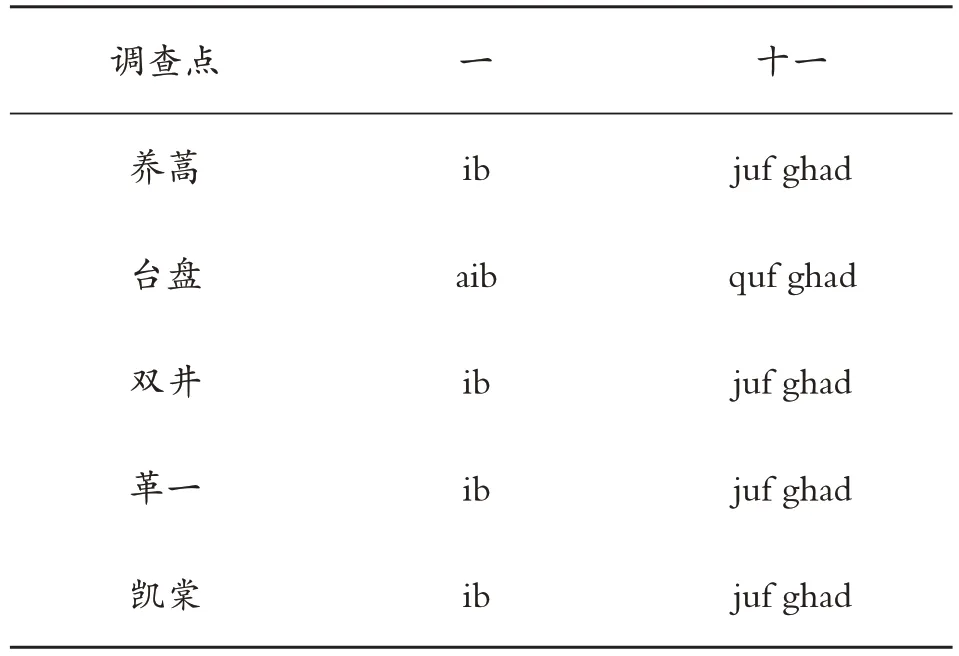

黔东苗语中义项“一”有三种词汇形式:一是基数词“ib”,二是副词“jus”,表示唯一、仅仅、唯独,三是特殊数词“ghad”。数词“ib”多用于量名结构中,如:ib laib wil (一口锅)、ib laib jed(一个糍粑)。副词jus能修饰动词、形容词和某些副词,但只有修饰量词和动词时才有“一”的含义,修饰量词时表示“独一、仅仅”,修饰动词时经常用于“jus…… ghax……”(一……就……)的时间复句中。ghad在表示十以上数目以及某些数量、年、月、日的词组中有“一”的含义,如表1:

表1

ghad 在黔东方言各个土语的语音反映形式虽有细微差异,如表2:

表2

可见,黔东各地土语中“ghad”的用法基本相同:“ghad”只能出现在某一数的末尾、它分别表示所附数“十”“百”“千”“万”等下一位数的“一”“十一”“一百”“一千”等[5]58。本文在前人研究的基础上,结合相关语料,采用历史比较语言学的方法对黔东苗语的“一”进行词源和语义上的探讨,重点探讨特殊数词“ghad”的语义演变。

一、探源“一”义词汇表达形式

在研究“一”的语义分布和变化之前,我们需要确认它的来源。因为,苗族在历史上没有创造自己的一套文字系统,因此我们无法像汉语一样获得古代苗语的书面文字材料,从苗瑶语研究经验来看我们可以基于两个假设来进行历史比较的推理,即是苗语固有词或汉借词。苗语固有词则在苗语支内可以看到明显的语音对应关系,具体来说就是一些词虽然某一个代表点没有,但是在其他大多数代表点有,并能从理清源流关系的词即是原始苗语固有词。若是从汉语借来则与汉语有声韵调的对应关系,黔东苗语中的中古汉语借词可以通过对比构拟的中古音找出对应规律,例如:苗语x-、hx-为声母的汉借词对应中古汉语的“书”“禅”或“船”母,因为“湿”在黔东苗语读作“xuf”,汉语的中古音拟作*ɕia,书缉开三入,声韵调有严整的对应关系,所以黔东苗语的“湿”是汉借词。我们借此理论和方法来探寻三个不同表达形式的“一”义语素的来源。

(一)ib

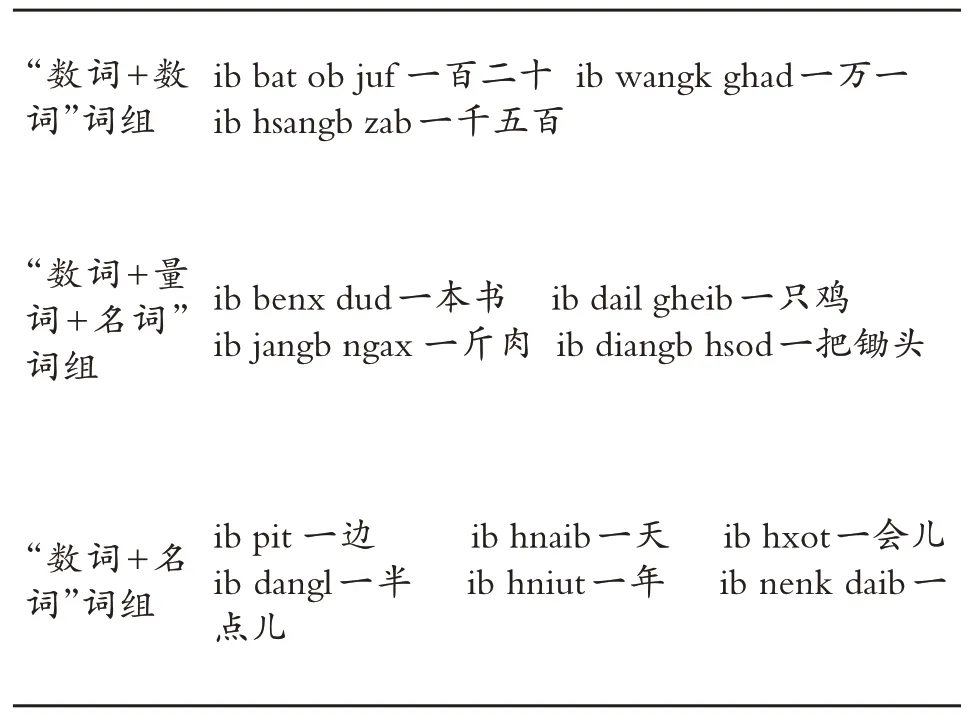

首先,作为基数词,ib的句法功能主要有三点:一是能与其他的基数词组成数词词组;二是能在“数词+量词+名词”的结构中修饰后面的量词;三是能在“数词+名词”的名词词组中修饰后面的名词。例如表3中的词组:

表3

我们可以对比一下黔东苗语常用的基数词“ib”,看看黔东苗语的“ib”有没有可能借自汉语?通过查阅古音手册,中古汉语的“一”是影母质韵三等开口韵,入声,构拟为:*ĭĕt。[8]63黔东苗语“ib”古音拟作:“*ʔeA”,但是汉语为入声,黔东苗语古调A①苗语古音构拟时A、B、C、D调相当于汉语的平、上、去、入。为平声,“*ĭĕt”与“*ʔeA”的声调不能对应,声母也不对应,因此,我们可以排除“ib”借自中古汉语的可能。通过苗语古音构拟则又可以来验证“ib”在苗语支内有严整的语音对应规律,并且我们可以从代表点的对应语音形式理清“一”这一词的源流关系,如表4至表6所示:

表4 声母

表5 韵母

因此我们可以判断“ib”是苗语固有词,并且,绞坨这个代表点的语音形式更接近于苗语古音。

(二)jus

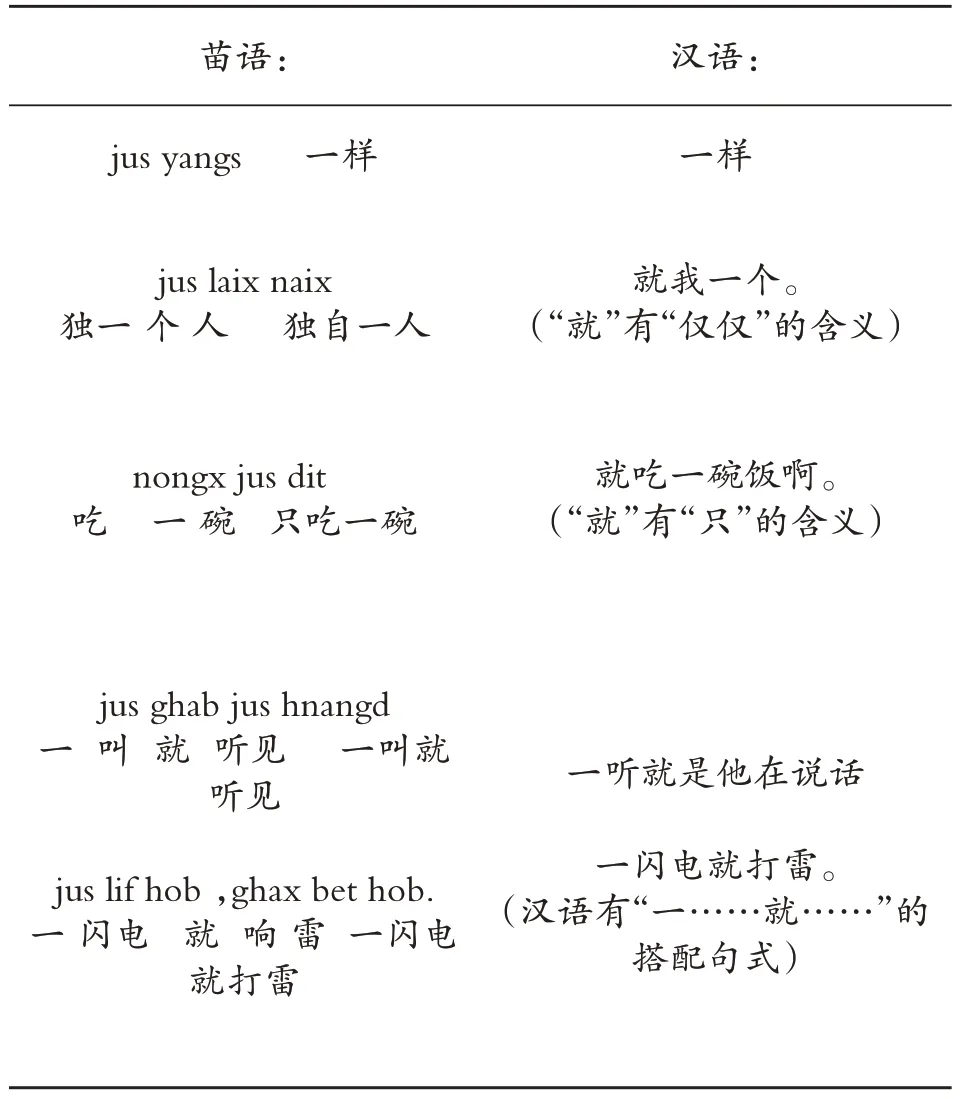

关于jus 的来源,我们可以联想到汉语的副词“就”,证明两者是否是借用关系主要看语音对应情况和语义是否相关。在语音上,jus是:骑母烧韵去声,构拟为:ʥouc;汉语“就”在中古时期是:从母宥韵三等开口韵,且为去声,构拟为:ʣĭəu。[8]181可见,jus和“就”在声母、韵母上有严整的对应关系,但是考虑到中古汉语入声归去声的现象,也就是说“就”是来源于入声,两者在声调上可能是不对应的。在语义上,jus 表示“独一、仅仅、只”等含义,汉语的“就”也有相关的语义,如表7所示:

表7

李炳泽认为黔东苗语的jus的“一”义在大部分土语中已经被排挤,只作“独一”讲,引申为“仅仅”,因为他发现黔东方言的东部土语数“一、二、三……”时是:“jus、ob、bib……”由此是可以看出jus的“一”义在黔东苗语中的存留,只不过在北部土语中基数词ib受到更高频率的使用,而jus让步于ib,只作“独一”讲[7]。汉语的“一”和“就”在语音上显然不对应,在词源上没有联系,但“就”引申的“独一”“仅仅”的语义却是与“一”相关,综上所述,苗语jus 可能是借自汉语的“就”,也有可能只是语音上的偶合,但汉语的“就”和苗语jus 的引申义的确与“一”义相关,语义上的变化是隐喻机制在起作用。

(三)ghad

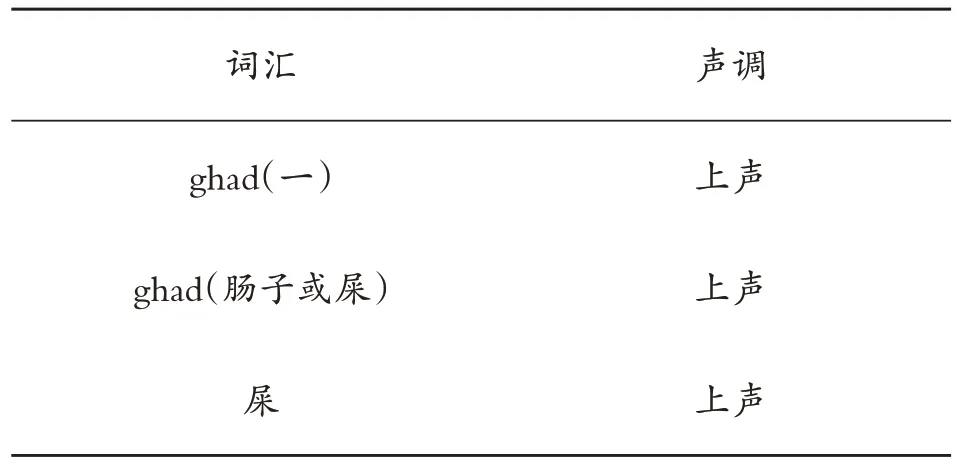

那么,我们再来看看特殊数词“ghad”的来源,在寻找语义为“一”的同源词形式时,笔者发现苗语支只有鸭母词“ib”同源,而“ghad”,苗语古音拟作“*qɑuB”,苗语支内只有“屎”这个义位上有严整的语音对应规律,如表8至表10所示:

表8 声母

表9 韵母

表10 声调

“屎”的汉语中古音构拟为*ɕi,为书母旨韵三等开口韵,上声[8]56。因此,汉语的“屎”显然与“qɑuB”没有对应关系。根据语言的“任意性”原则,语言符号的形式与意义之间没有必然的联系,同一种语音形式可以表示多个义位,同一个义位也有可能存在多个不同的语音形式。因此,可以推断“ghad”是苗语的固有词,非汉语借词,它表示数量“一”的义位可能不是它的基本义位而是由其他义位创新演变而来,这便是它作为特殊数词的“特殊”之处。

二、ghad的“一”义来源和演变

既然“ghad”是固有词创新演变出来的,我们则可以探讨一下它的本义是什么,沿着什么路径在演变?首先,我们需要弄清ghad 的各项义项之间存在的语义关联,ghad的“肠子”义到“屎”义的演变可以看到两种语义之间存在的认知转喻关系。“屎”义作为肠子内容物的一部分,与肠子相关,从认知语言学上看,由转喻形成的语义变化本义和转喻义具有相关性,隐喻则具有相似性,而“肠子”义到“屎”义的语义演变则是一种转喻认知。在黔东苗语中可以找到许多通过隐喻或转喻实现语义演变或者构词的例子,如:鱼的苗语是“nail”,玉米的苗语是“gad nail”,也就是玉米在苗族人认知中是“长得像鱼的粮食”,即苗族人认为鱼的形状与玉米相似,进而在构造“玉米”一词时运用这样的相似性来表达头脑中的这种联想(隐喻)。再如:“ghab dliub”在苗语中泛指“毛”,而“ghab dliub hfud”则是“头发”,转喻具有相关性即“整体和部分关系”,“ghab dli‐ub hfud”则是表示了头上的毛发,一个是整体,一个是部分。从苗语的语序上看,部分在前面,整体在后面,通过转喻的方式可以达到类推的效应,产生了 某 一 类 词。如 表11[9]所 示,“ghad nial ”“ ghad nial mais”等都是“ghad”的“肠子”义转喻和类推所致。

三、余论

Hopper&Traugott 认为,世界上的大多数语言而言,语法化的一般路径是:实词→虚词→附着形式→曲折形式(词缀)[11]。ghad 的语义分布和变化

表11

其中,“ghad”作为特殊数词的语义是“一”,但是数值却不只是一,那么它的数值为什么可以无限地有条件增长?首先,苗语和汉语有许多共同点,比如两者均已单音词语素为主,均在发展的过程中产生了声调,这一点是苗瑶语和汉藏语共同的区域特点,苗语里也是一个单音节对应一个词。其次,汉语的“十一”从结构上看,“十”在前面,“一”在后面,在苗族人的认知中,“十一”为“juf ghad”,“一”在“十”的后面就像是“十”的尾巴一样,因此,“juf ghad”中“ghad”的语义就变成了“一”;“一百一”中“一”就在“一百”后面,因此,“ib bat ghad”(一百一)中“ghad”的数值变成“十”,依此规律可以继续类推:“一千一”“一万一”等等。对比“后面”和“一”这两个义位,笔者认为两者是隐喻的关系,因为“ghad”只能出现在某一数的末尾,数字的末尾与方位范畴上的“后方,后面”有相似性。ghad之后再进一步虚化,发展成谓词词缀,如:hniongd ghad 表示“重”的意思,其中hniongd 的本义就是“重”,而ghad已经没有任何语义,仅充当谓词hniongd 的词缀。Rasmus Rask 在18 世纪的古冰岛语来源的调查中也发现了数词“十一”在冰岛各个土语中都是“十”与“一”的组合方式,并且“一”为谓词词缀,如:el‐lifu,词缀“-fu”只用于动词和数词“十一”后面,这也表明“一”作为尾数或表示“附带的‘一’”的特点在跨语言比较中有类型的相似性[10]。总而言之,黔东苗语ghad 的语义演变是其语法化的过程,隐喻和转喻则是它语义演变的认知机制。经历了“肠子→屎→附着物→后面→无语义”这一路径不断地虚化,即从实词不断虚化为只承担语法功能的虚词。在冰岛语的数词中也发现了和苗语“ghad”相类似的结构特点,如:冰岛语的数词“十一”的“一”(-fu)为词缀,而苗语的ghad 从历时的角度看也演变为一个词缀。认知语言学家认为,语言不是一个自主的系统,它与人们的认知能力,隐喻规律密不可分。在语法化过程中,隐喻和转喻发挥了重要作用:一是隐喻使语义发生纵向变化,二是转喻使得语义可以横向扩散,如“ghad”的“一”义引申义的产生。不常见的“一”义ghad,在具体语境中也开始替代“ib”表示“首位,第一”义,如,hnaib ghad(初一)、hlat ghad(一月)。

尽管“ghad”的语义已经发生了繁杂的变化,但是,这些繁杂的变化并不是完全没有联系,在这些变化的背后一直有本义作为支撑和引导,我们从演变后的语义中可以看到本义的残留。Hopper&Traugott 将语法化中的这种保留部分实词意义的现象称为“留存”(Persistence)[11]76。在后期,随着语法化的持续以及形式惯常化,会发生本义的丧失和退化,尽管如此,旧有的含义可能继续限制新的含义。如,“ghad”只能出现在某数的末尾,带有“ghad”作为方位词时表示“后面,末尾”的痕迹。当然,从共时的角度来看,“ghad”的多个义位目前是共同存在的情况,作为基本身体部位词的“肠子”义地位最为稳固,而作为方位词“后方”的含义有所退化,只能在“gax ghangb gax ghad”(最后)一词中才保留了这个义位,从历时的角度看,“ghad”经历了较高程度的语法化,这一点,从“ghad”已经可以充当谓词后缀可以看出。

——以凯里地区为例