戴维·兰西的儿童人类学思想初探

周兰芳,滕 星

(1.凯里学院教育科学学院,贵州凯里 556011;2.中央民族大学教育学院,北京 100081)

儿童人类学属于人类学的研究范畴,其理论最早可追溯至英国人类学家爱德华·伯内特·泰勒(Edward Burnett Tylor)于1827 年在《原始文化》(Primitive Culture)中对儿童的研究和分析;德裔美国人类学家弗朗茨·博尔斯(Frans Boas)明确将儿童视为一个复数概念(即childhoods);美国著名人类学家玛格丽特·米德(Margaret Mead)也出版了具有影响力的著作(《三个原始部落的性别与气质》(Sex and Temperament in Three Primitive Societies);等等。儿童人类学主要是遵循人类学的基本理论与方法,对不同时期、特定地域的儿童生活方式进行探究,尤其对其思想观念和行为方式考察。可以说,儿童是处于文化之网上,不同文化塑造了不同儿童,所以儿童人类学提出要关注把儿童的生活和经验加以普遍化带来的问题[1]。

戴维·兰西(David F.Lancy)是耶鲁大学心理学学士、加州大学心理学硕士、匹兹堡大学人类学博士,犹他州立大学名誉教授,著名的儿童人类学家,其研究主要涉猎被推迟的人格(delayed person‐hood)、核心课程(the chore curriculum)、作为储备劳动力的儿童(children as reserve labor force)、在儿童至上社会(Neontocracy)中成长的孩子、儿童如何习得文化、学校教育的社会历史分析、街角儿童文化。兰西曾对利比里亚、巴布亚新几内亚和摩门教拓荒地的儿童展开长期的田野调查,对特立尼达、瑞典、乌干达、马达加斯加以及美国的城市学校也做了一系列短期调研。他对儿童人类学的著述除散见于学术期刊外,主要呈现于专著《儿童人类学:小天使、附属品、调换儿》(The Anthropology of Child‐hood:Cherubs,Chattel,Changelings)。该著作于2008 年出版,其后在更多文化背景资料中得到充实与丰富,于2010 年再版。之后,兰西受邀将发表于《今日心理学》(Psychology Today)中的专栏文章结集出版,是为《教养观:来自其他文化的惊人洞见》(Raising Children:Surprising insights from other cultures)于2017 年得以面世。通过相关文献整理分析,兰西对儿童人类学学科的研究主要体现在其历史发展梳理、儿童或童年的本质探究及相关民族志研究方法三方面。

一、正本清源

2002 年,劳伦斯·A·希什菲尔德(Lawrence A.Hirshfeld)在《美国人类学家》(American Anthro‐pology)发表《为什么人类学不喜欢儿童?》(Why Don’t Anthropology Like Children?)一文中明确指出:“人类学作品很少关注儿童;即使有,也只是以一种猎奇的心态假定‘文化是被学习而非遗传’的。虽然儿童拥有明显且不可辩驳的学习能力,但是人类学对他们及其生活表现出极少兴趣。”[2]兰西对此论断极力反驳,他认为匮乏的原因主要是该领域呈现出零散的状态(fragmented nature),仅有非常简要和肤浅的文献评论,且极少相互引用。为此,兰西在《为什么是儿童人类学?一门新兴学科的简史》(Why Anthropology of Childhood? A brief history of an emerging discipline)一文中极力辩驳“人类学家不曾研究儿童”这一说法,并从六个方面细述其发展历程[3]。

(一)社会化(socialization)

兰西认为,儿童人类学最早可追溯至儿童“社会化”方面的研究。该观点认为,童年的存在主要是给儿童提供一个被塑造的机会,以适应特定的社会角色,此方面可分为两类。

1.发展儿童的个性与气质

“文化与人格”学派发表了一系列关注人类文化早期经验与后期个性的研究,而这项工作主要受到弗洛伊德(Freud)理论的启发。米德(Mead)于1935 年出版的《三个原始部落的性别与气质》就是其经典案例。之后,约翰·怀廷(John Whiting)与比阿特里斯·怀廷(Beatrice Whiting)发起了跨文化比较研究的潮流,尤以《六种文化的儿童》(Children of Six Cultures)(1975)为代表。进入21 世纪后,赫兹(Herdt)分析了巴布亚新几内亚的入教仪式[4];博林(Bolin)记录了安第斯山脉儿童按照被期望的社会行为模式学习[5];等等。可以说,“社会化”在人类学界被视为研究童年的大本营,并一直沿袭下来。

2.发展儿童认知与语言能力

哈佛大学一直以来围绕着文化对童年产生的影响展开研究。杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)的几个学生,如帕特里夏·格林菲尔德(Patricia Greenfield)和杰基·古德诺(Jackie Goodnow)就一直关注认知技能早期的社会化。虽然皮亚杰(Piaget)和布鲁纳建构了认知发展阶段理论和信息加工理论,但他们没有将文化因素纳入其中进行考察。在20 世纪60 年代晚期到70 年代初,兰西和科尔(Cole)的团队分别在巴布亚新几内亚和利比里亚进行了两项关于儿童认知发展的研究,不仅揭示了社会信息处理工作量与儿童信息处理技能之间的关系,还发现了儿童认知发展的不一致性,同时首次将文化差异纳入智力问题分析[6]。此外,有关文化与认知之间关系的争论不仅受到田野调查的影响,还体现在斯特劳斯、皮亚杰和一帮哲学家的学术遭遇中,并展现在斯特劳斯的《野蛮的头脑》(The Savage Mind)(1968)和加德纳(Gardiner)的《对头脑的追求》(The Quest for Mind)(1973)中。

与认知社会化研究同等重要的是语言社会化。奥克斯(Ochs)的《文化与语言发展:萨摩亚村庄的语言习得和语言社会化》(Culture and Language Development:Language Acquisition and Language Socialization in a Samoan Village)(1988)和施福林(Schieffelin)的《日常生活的舍与得:卡露力族儿童的语言社会化》(The Give and Take of Everyday Life:Language Socialization of Kaluli children)(1990)是该领域里程碑式的作品。同时,伴随着对认知研究的深化,学者们发现许多关于语言习得的概念假定都值得商榷。

(二)文化濡化(Enculturation):学会生存

“文化濡化”与“社会化”并置存在,后者关注的是儿童如何成为具有能力的社会成员,前者是如何让孩子学会生存。迈耶·福特斯(Meyer Fortes)讲述了塔兰西人的文化是如何被传授给当地孩子们的,他在文中用“教育”这一学术用语代替了“濡化”,启发了后续研究者[7]。近些年来,对“濡化”的研究已随着考古学家的贡献取得进一步完善,如帕蒂·克朗(Patty Crown)对普韦布洛女孩成为陶艺工的研究[8]。值得说明的是,对“濡化”的研究几乎都认为“童年”是一个相对长久的、无压力(stress-free)的时期,且孩子们在此阶段逐渐学会当地的全部知识和技能。其间,儿童习得主要通过自主观察、模仿、假扮、仿效年长兄弟姐妹、家务课程等方式,而成人很少在他们的技能学习上发挥重要作用。

(三)处于等待模式(holding pattern)的儿童

其中一个被广为接受的观点是童年发挥的功用就像外部子宫或孵化器,直到孩子成为“完整的人”之前,都处于“等待模式”。该观点存在于诸多地域,主要体现在“生”与“死”的小孩抚育过程。具体而言,在收容(internment)模式里,一些不足10岁的小孩(包括流产儿、婴儿)死后不可获得完整的仪式葬礼,通常被放置在一个垃圾箱里,或埋葬在楼层下,再或浅埋在家附近;在“玩”(play)的模式里,童年被视为没有目的的活动阶段,儿童一直在“玩”中消磨时间,所习得的东西具有不确定性。

(四)儿童被视为“小奴隶”(little slave)

儿童经常被期望为家庭做贡献,尤其当他们习得生活必不可少的技能和长到一定高度时,可足够强壮地分担家庭的负担。特别在全球化进程中,儿童事实上在一些社会里已担当起养家糊口的责任,因为成年男性在那些地域中仅仅扮演父亲身份的生殖功能,而女性则忙于生育更多孩子。

(五)儿童作为中间者:灵性儿童(spirit child)

婴儿经常被视为一种阈限状态,也即“灵性儿童”,而非完整的人。所以在历史上,儿童在葬礼中备受牵连,他们经常被作为祭品奉献出去。此外,他们还与一些神圣建筑的修建工作相关联,其残骸成为根基沉淀物(foundation deposit)的重要组成部分。

(六)儿童作为文化经纪人(culture broker)

将儿童作为一个文化经纪人的研究传统是由乔治·斯宾德勒(George Spindler)和他在斯坦福的学生发起,他们将学校教育视为儿童和成人获取资源的新途径,譬如奥雷利亚纳(Orellana)记录了西班牙移民孩子帮助在洛杉矶不会说英语的家人解决生活困难[9]。

二、“幼儿至上”与“老人政治”的童年文化模式

兰西开启“儿童人类学”这项浩繁工程的灵感源自萨拉·布莱佛·赫尔迪(Sarah Blaffer Hrdy)的《母亲的本性》(Mother Nature)。赫尔迪在该书中吸纳了非主流文化背景下母性文化的相关文献,否认了许多抱持“母性‘天性’”(maternal‘instinct’)理所当然的观念[10]。正如赫尔迪一样,兰西一直以来也想做“童年”(childhood)方面研究,因为于他而言,儿童发展的很多理论假定都以特定地域文化为前提。当这些看似具有普适性的观念置身于异域文化时,却不再理所必然。探其缘由,可追溯至发展心理学。在他看来,发展心理学是一个富于民族中心主义(ethnocentric)的学科领域,因为绝大多数的心理学研究是由“西方工业化中受过教育、经济富裕的民主团体”(Western,Educated,Industri‐alized,Rich,Democracies,缩写WEIRD,下文用该缩写词指代)[11]组成,而该领域在欧美学科占据重要位置。其实,马林诺夫斯基(Malinowski)在特洛布尼恩德岛田野调查基础上,就对弗洛伊德的俄狄浦斯理论(Oedipal theory)进行了批判。随着跨文化研究的拓展与深入,皮亚杰的认知发展阶段理论也屡遭批驳。所以说,心理学坚如磐石的理论基础早就遭到质疑。

除了梳理汗牛充栋的文献资料,兰西被亲身经历的田野调查所深深震撼。在利比里亚格佩列儿童研究中,他注意到当地儿童的生活与书本上的描述大相径庭。他描绘了当地小孩6 到13 岁的日常生活场景:孩子们在城镇买卖棕榈坚果;孩子们作为一个熟练的织布工对机子做出快速的反应;孩子们假装一群入侵的蜜蜂(invading bees)在整个镇上游行;孩子们用木棍当大砍刀和用泥土当大米“玩耕种”(play farming);……[12]兰西竭尽全力用土著人的视角去理解和向大家讲述“地方性知识”,尤其是孩子们的“玩”渐变成“工作”(work)的过程。

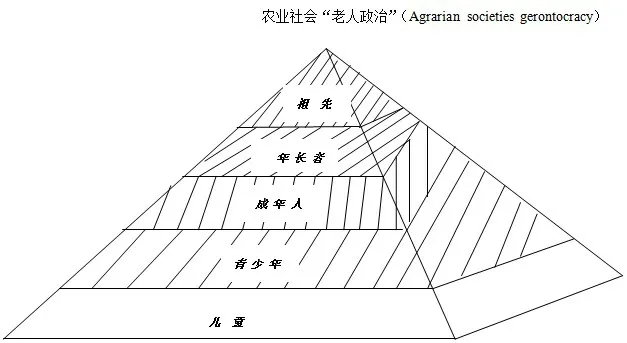

有心的读者会发现,兰西《儿童人类学》的副标题“小天使”(cherubs)“附属品”(chattels)“调换儿”(changelings)对应的英文字母是押头韵的。结合当下,美国社会将儿童视为珍贵的、天真的和超自然的“天使”。可在不同历史时期的不同地域,儿童被视为“不被想要的”(unwanted)“不方便的”(in‐convenient)的“调换儿”,有甚者被视为“被渴望的”(desired)且被商品化的“附属品”[13]。如图1 所示,在“幼儿至上”(neontocracy)且“未成熟就采摘”(pick when green)的社会里,儿童被视为珍贵的天使,人们迫切地让婴儿社会化和承认他们作为“人”的身份。显然,在该文化模式中,在金字塔顶端的孩子与父母、祖辈和宠物之间的是学前教育、儿科专家、医院、婴儿看护者、迪斯尼等各式各样的机构,它们共同构建儿童的生活。然而,与之相对的是“老人政治”(gerontocracy)且“成熟后再采摘”(pick when ripe)的社会,大人基本上对婴幼儿采取放任自流,让其自然成长的态度。只有当他们能够分担家庭的责任时,才会被“采摘”,成为一个独立的人。孩子在这样的文化环境里往往被视作私产,也即劳动力。再或者,孩子们被视为调换儿,也即:他们不是人们所想要的,若必要的话,可以任意处置。围绕着这两种对立观点,兰西置身于“老人政治”的“他者”视角下来思索西方当下的教育对儿童和童年的理解。

图3 “幼儿至上”与“老人政治”文化[14]

(一)被推迟的个性(delayed personhood)

在“老人政治”文化里,塑造其婴儿文化模式的基础是被推迟的人格。兰西从中石器时代以来世界各地的200 多份文献(民族志和考古学资料)中了解到,高婴儿死亡率和慢性疾病、母亲脆弱的地位、异亲养育、失衡家庭、功利的育儿观以及婴儿非所期待而被放弃六个方面导致婴儿人格被贬抑[15]。

具体而言,从“婴儿”到成为“完整的人”,被推迟的人格呈现出三种文化模式[16]。一是“尚未成熟”(Not Yet Ripe)模式,它对婴儿人格的否认主要将其视为一个存在明显缺陷的社会人,如他柔软的身躯、运动控制力的缺乏、语言表达的不完善等。二是“尚未联结”(Unconnected)模式。虽然婴儿已出生,但是出生后层层包裹,相当于仍在母胎的状态,因此他需要等待第二次出生——与他的父亲、宗族及其大家庭结合。三是“两个世界”(Two Worlds)模式,也即婴儿悬浮在人类与鬼神、幽灵、祖先等诸神两个世界之间。所以说,“两个世界”文化模式强调婴儿的脆弱性。在很多情况下,当孩子的健康遭受威胁,尤其婴儿出现“焦躁”时,看护者让它们恢复平静与不活动状态。如果努力失败,则将原因归咎为恶毒的或超自然的力量附身。与之相反,它们也被视为小天使,因为它们的天真和纯洁精神可以与另一世界(鬼神、祖先等)交流。

(二)核心课程(the core curriculum)

相对于学校的学业课程,家务课程是非正式的,表现于儿童在生活中适应或模仿年长者,意在促进其感知和运动能力发展和形成家庭劳动分工。[17]在核心课程的学前教育或“玩”的阶段,兰西认为孩子们经历了从“玩”到“工作”的过程,为此,他列举了两个例子。第一个例子是孩子们细致入微地模仿铁匠的锻造过程。他们通过平日的观察,在大脑里储存了大量剧本素材,将技能学习和角色任命编织进他们的游戏扮演中[18]。第二个例子是维尔伯特(Wilbert)观察到的独木舟课程(canoe curriculum)。非洲岛国马达加斯加岛西南的伊法第村庄主要依靠海洋资源为生,而悬臂梁独木舟成为获取资源和参与市场交易的主要交通工具。在此生存生活环境中,维尔伯特发现村庄里不同年龄阶段的孩子不同程度地接触与展开跟独木舟相关的游戏活动[19]。可以说,“玩”就是为工作“预热”,虽然“玩”本身无目的性,但“玩”的过程无不映射成人的活动。由此可见,农村儿童主要关注生活圈里成人的直接经历,而不像城市孩子通过工业化生产的玩具、故事书、录像及其他资源去开发他们的想象力。当然,随着乡村财富的增长和治理水平的提升,情况逐渐存在变化。

同时,在家务课程的学习过程中,家长们会根据孩子性别和技能水平分配他们不同的任务。但是,他们主要通过观察成人活动来复制整个过程,很少得到成人直接指导。对成人而言,养育儿童被视为一项投资。但是,随着乡村经济的货币化和学校随后的发展,促使家长重新审视和重视学校教育,家务课程势必受到威胁[20]。

(三)储备能力(reserve capacity)与学徒训练(apprenticeship)

一个广为人知的假定是,对成人的依赖以及青春期与婚育的推迟为青少年提供了一个受保护的学习环境(a sheltered learning environment)。在此期间,他们充分利用这个机会掌握生活与生存技能。随着孩子们日渐参与进家庭经济中,他们逐渐习得了知识与技能的“储备能量”[21]。虽然他们在学习过程中屡遭失败,且求助被成人拒绝,但孩子们会更加努力。兰西强调,儿童的能力储备,可以快速补偿因家庭成员年长而给家庭造成的损失。此外,因战争、疾病、饥荒和经济骤变等因素也会导致很多儿童被迫出卖劳力以谋生于市场,这就导致年轻人所获发展机会的周期衰减。他指出,因为努力工作的孩子很可能会用尽而非增加身体资本(somatic capital),所以他们的成长、健康和长期的幸福也许会受到不可逆的损害。再有,外出务工的大龄儿童因掌握较少育儿策略,进而没能为成为一个有效父母做好准备[22]。

进入青少年后,学徒训练是一种非正式的技能传递手段,可视为能力储备的重要方式。兰西在大量观察研究的基础上,结合大量文献资料,归结出学徒训练的11 条特性[23]:一是具有排外性质的同生群(cohort),也即学徒制有一定的择徒标准,尤其在性别和天赋上;二是家长式学徒制(apprentice with parent),也即学徒基本上在师傅的家庭工坊中学艺,师傅除对学徒严格管教外,他们之间还建立了一定的人身依附关系;三是师徒之间存有等级关系;四是学徒最初从卑微工作做起;五是学徒的工作任务呈阶梯式或阶段性;六是积极教学基本不存在;七是在学徒习得过程中体罚与虐待的滥用;八是独创性不被鼓励;九是大师在传授过程中会“留一手”(秘密或学问);十是学徒期虽漫长,却总会成功;十一是学徒生涯最后在毕业仪式中结束。值得一提的是,在拥有真正学徒身份前,他其实在儿时就将日常生活中观察到的场景化作脑袋里的剧本素材,并将其编织进游戏中。进而,很多技艺就在非正式的学习环境中就已经习得。

三、儿童民族志研究方法

兰西除了对儿童人类学理论有独具匠心的建树,还对相关质性研究方法(尤其民族志)颇有见地。他有关儿童人类学方法的研究一方面体现于1992 年出版的《教育的质性研究:重要传统导论》(Qualitative Research in Education:an Introduction to the Major Tradition)。在该书中,兰西除对个案研究、个人叙事进行阐述,还主要从人类学、社会学和生物学视角探索教育质性研究的传统,避开对结构主义、批判理论、女权主义理论、后现代主义等“后一切”(post-everything)的著述。[24]另一方面,兰西揭示与批判了学界对儿童能动性(agency)的盲目倡导,他认为这种导向对儿童研究带来不利影响,因为它扭曲或忽略了对儿童与文化共同发展(the evolution of childhood and culture)的理解[25]。

“儿童能动性”强调儿童极具创造潜能,其自主性的发挥使其文化很大程度上独立或区别于成人文化[26]。在兰西看来,它是民族中心主义的(eth‐nocentric)、有阶级偏见的(classist)、霸权的(hege‐monic)。一则当“能动性”这个术语应用于儿童时,它至少包括儿童的自由(freedom)和儿童的功效(efficacy)两个方面。在主流社会里,孩子们被视为拥有大量的第二类能动性,而第一类相对较少;在传统社会,情况则相反。由此,他认为,“所有儿童都具有能动性去表达自己的观念和满足自身的需要与渴望”的看法忽略了传统社会中儿童扮演的角色,同时透露出民族中心主义思想。二则它带有阶级偏见性。儿童能动性植根于当代富裕知识分子育儿模式中,而对于那些生活在乡村或城市底层的孩子,能动性赋予则是空洞的“权力”。三则它充满霸权(hegemonic)思维。在西方,好的父母应该成为自己孩子的玩伴,同时提供慷慨资金(liberal sums)以满足儿童对游戏资源的需要;但在非西方社会,一般把父母跟孩子游戏视为有损威严的事,更甭提其他事宜。

建立在这一基本观点上,兰西结合自己的田野调查体验,尤其在海量的文献中玩味着研究者字里行间的蕴意,发现许多非“西方”社会的孩子们长期以来养成了顺从家长权威的生活习惯。当研究者实地调研(参与观察、访谈、拍照等)时,他们经常会出于“尊重”而努力地按照研究者的预期完回答问题[27],部分孩子因为害怕会保持沉默或经过一段时间相处后才能安心作答,有甚者避而远之[28]。因此,虽然儿童的想法与观念被视为研究的重要资料来源,但是研究忽略了访谈非西方社会的儿童。尤其,研究者这种“强行”的做法及其产生的负面影响往往被研究者及其成果忽略,更别说得到纠正与惩罚,反而“能动性”这一武断说法伴随着学界对主流社会儿童的研究得到赞助与支持。

四、总语

首先,兰西开启“儿童人类学”这项庞大工程的灵感源于赫尔迪对非主流文化背景下母亲文化的理解,并且通过对该学科历史发展脉络的梳理来对希什菲尔德的“武断”说法加以辩驳。他强调,我们必须从任何关于儿童文化的窗口获取资料,即使这个窗口是陈旧的、破裂的、肮脏的。唯有充分吸纳所有过往及当前的研究,才有可能推进该领域的发展,同时得到自己学科或以其他学科视角研究儿童的专家认真对待,受到儿童政策制定者的正视。[28]儿童人类学作为人类学的研究领域之一,国内相关历史性梳理基本处于真空状态,仅有陈学金对1949 年以来我国“教育人类学”发展史的梳理中略有述及[29]。随着该领域国外思想的不断涌入和国内作品的不断涌现,其发展势头使得对国内该学科领域的历史梳理越发紧迫与必要。一方面,学科的本土化发展离不开对前人成果、经验与教训的回顾与反思,这是一种对历史思想的批判继承与反思。另一方面,自20世纪80年代以来,我国已经累积了一批具有本土特色的儿童人类学作品,突出彰显在教育人类学的理论概念与民族教育上。既如此,若将其系统规整,可向国外学界播扬,体现我国在该学科领域的研究基础与影响力。

其次,兰西的儿童人类学主要从人类学及其历史学、灵长类动物学、考古学、生物学和心理学中汲取精华,并穷尽心力直指个案中文化局限的本质。他认为,这些不足之处主要是受他们的出生环境、生态、生存方式、婚姻、家族制度、财富、疾病流行与战争等因素影响。在充分展现兰西理论的《儿童人类学》专著中,其副标题“小天使”“附属品”“调换儿”尤能体现其思想要旨。其中,关注儿童的“学习”与“游戏或玩乐”一直贯穿于兰西职业生涯的始终。他洞察到,“玩”在“老人至上”社会中比在“幼儿至上”社会中更少受重视。相较而言,在WEIRD社会里,许多儿童游戏来自“电视节目、儿童书、主题玩具和父母”,使其较少具有活动性、社交性。关键的是,WEIRD 社会里的育儿行为被作为一种标准倡导与推广,而不考虑异域的文化差异。这与费孝通先生在谈起“乡下人在城市人眼中的‘愚’”时,戏谑性地用“城里小姐见了苞谷叫麦子”“教授的孩子笨拙地捉蚂蚱”[30]的道理如出一辙。有时候,人们不能完全用自身社会的文化标准来衡量异域的现象或行为的“对”与“错”。与此同时,“传统”也不完全代表低级、野蛮,“现代”也不等于高级、文明。

最后,在兰西看来,对儿童展开民族志研究同样存在类似考古学的挑战。一方面,就“老人政治”与生俱来的等级制而言,对儿童感兴趣的人类学家往往令田野调查对象的家长们感到费解——为什么要去观察或与那些“什么都不知道”的儿童交谈呢?另一方面,异域文化也时刻挑战着研究者。这一点主要体现在兰西对儿童“能动性”观点的阐释与批驳上,他用“民族中心主义的”“有阶级偏见的”“霸权的”三个带有强烈色彩的词语来界定这股儿童运动之风的不当之处。这不禁使人将其与爱德华·萨义德(Edward Waefie Said)“抨击西方创造了东方这个概念,借以通过贸易、殖民主义和其他形式的掠夺而控制它”[31]的观点相提并论。由此,在一项调研开始前,研究者应审视与正视调查对象“儿童”,不可以“吾之语代他之语”,否则只会偏离事实真相。

一个学者的理论思想很难通过一篇近万字的论文完全呈现,所以,本文旨在抛砖引玉,不妥之处还望读者不吝赐教。