论译本中作品名的处理原则

——以思果译作中的作品名为例

吴术驰

作品名对于一部作品而言,起着概括全文、暗示主题、突出寓意、引发兴趣等作用。在翻译实践中,译者对作品名的处理方式灵活多样。但归纳起来主要有三种形式:其一,按照原标题进行翻译,即对原作标题直接进行语义转换,如《哈利·波特》(HarryPotter)、《傲慢与偏见》(PrideandPrejudice)、《儿子与情人》(SonsandLovers);其二,完全重命名,即完全抛开原作的标题的语义而重新命名,如《白鲸》(MobyDick)、《雾都孤儿》(OliverTwist)、《乱世佳人》(GonewiththeWind);其三,部分重命名,即基于原作名的语言结构或部分语义进行的部分改写,如《浮士德博士的悲剧》(Dr.Faustus)、《纽约外史》(AHistoryofNewYorkfromtheBeginningoftheWorldtotheEndoftheDutchDynasty)、《大路条条》(Main-TraveledRoad)。其中第一种方式是传统直译上的翻译,而第二、第三种方式可统称为“重命名”。不少学者(如李群,2002;何自然、李捷,2012;冯梅,2013;侯国金,2016;曹明伦,2017等)对这两种处理方式从现象、本质、社会功效等方面展开研究,但对作品名的处理原则和深层的选择机制却缺乏深入探讨。虽然侯国金(2016)提出了“作品名翻译的‘关联省力语效原则’”,并将之详解成四条细则和八种方法(重命名是其中一种),但且不论是否应该把重命名看作翻译的一种方法,单叫译者参照四条细则和八种方法来处理作品名,难免叫人感到难以把握。另外,前人研究所举案例皆出自不同译者之手,且数量有限(就如本文开始所做的那样),因此我们难以确定那些译名的处理方式是该名译者偶尔的神来一笔,还是其固定的惯用手法,或是某些原则指导下的产物。因此,笔者认为有必要选择一位译者,尽可能穷尽地搜集他(她)的译作,对比原作的作品名,考察译本作品名的处理方式,分析不同处理方式背后的机理,并总结出简洁易懂、易操作的作品名的处理标准、原则与方法,为翻译实践提供参考。

之所以选择以思果对作品名的处理为例,主要出于笔者的两个原因:一方面是因为笔者研读过他的十六部译作,研读过内容反过来对作品名有更深体会;另一方面是因为笔者赞同他“译文要像中国人写的中文”(思果,2001a:136)的翻译标准。虽然处理作品名和翻译作品内容有区别,但“书名是书的组成部分——事实上它是我们接触的第一部分”(洛奇,1998:215),所以作品名和作品内容的处理目的都应是“用另外一种文字重新创作,表现出作者的用意,产生同样的效果”(思果:2001b:209)。如此,译本的作品名才能“更适合译文读者,从而使跨文化交流更富成效”(曹明伦,2017)。下面,笔者将对思果的十六部译作的作品名展开实证研究和分析。

对思果译作作品名的处理方式

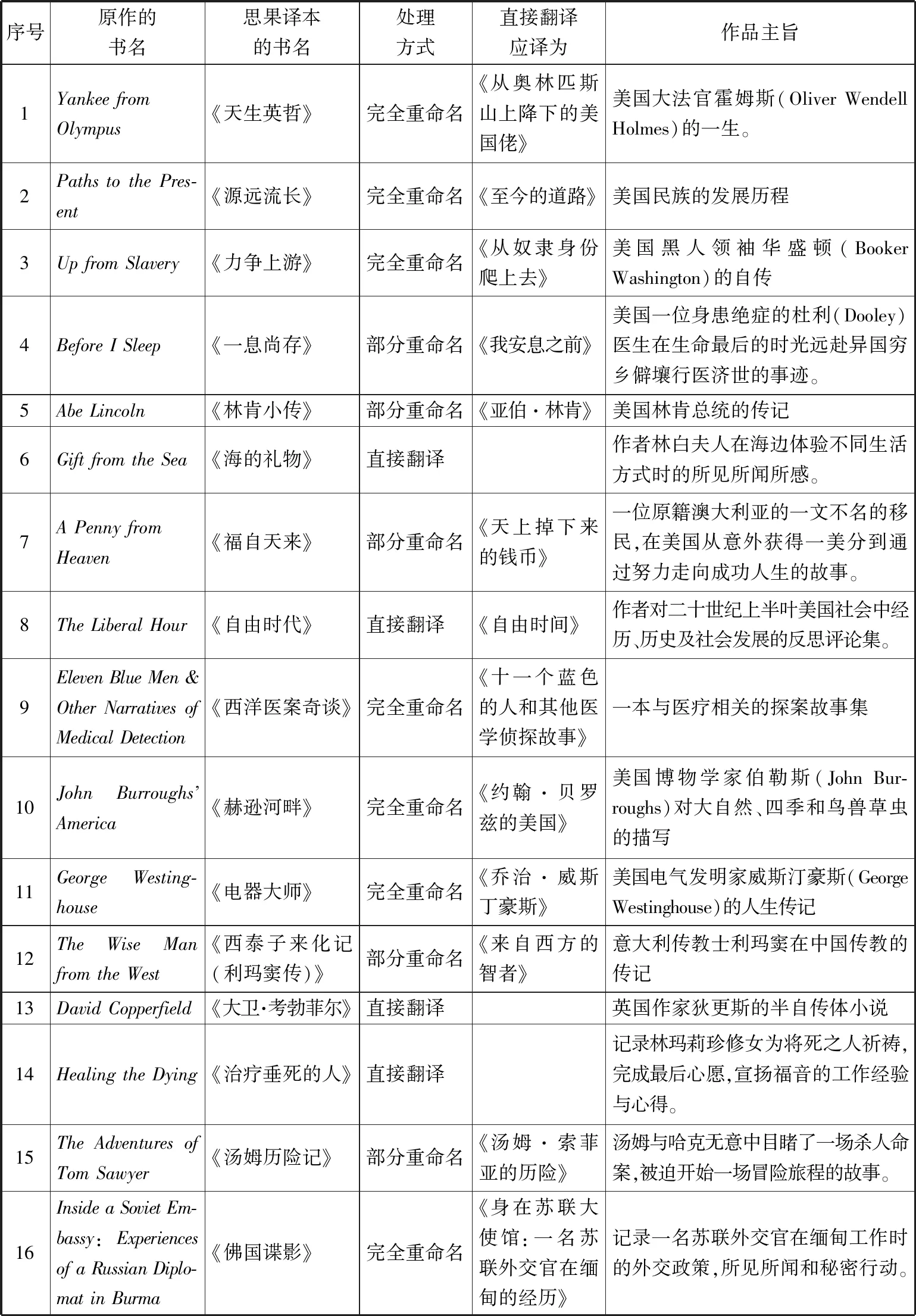

上文提到,虽然处理作品名的方式主要有翻译和重命名两种,但若更加细致地分类,重命名还可分为完全重命名和部分重命名。下面,笔者将列出十六部作品的原书名及思果译作的书名;然后判断思果译作的书名属于翻译、完全重命名和部分重命名中的哪一种;对于采取后两种方式的作品名处理方式,再指出若采取翻译的方式可能会译为什么;最后简要概述各作品的主旨,见表1。

表格里十六个译本的题目中,有七个是完全重命名,四个是一般意义上的翻译,五个介于一般意义上的翻译与重命名之间。从这十六个案例来看,思果在处理不同的书名时,运用了不同的方式,没有发现对某种处理方式有特别的偏好。为何同一名译者会有不同的处理书名的方式?具体到每个作品名,又为何要这样处理?

表1 思果译作之作品名处理方式的分类

本文开头提到,作品名应该要体现作品的概括主旨、暗示主体、突出寓意等。但更为重要的是符合读者的阅读习惯和兴趣。在伯格(Scott A.Berg)著的人物传记小说《天才的编辑:麦克斯·珀金斯与一个文学时代》(MaxPerkins:EditorofGenius)中,编辑珀金斯与美国作家沃尔夫(Thomas Wolfe)关于书名问题的一个桥段很能说明问题:

珀金斯在提出最后一条意见的同时,又坦白了一点:他不赞成使用这个书名。他和同事们都不怎么喜欢《啊,失去的》。沃尔夫又想了许多书名,最后还列了一张备选的单子,而麦克斯①和约翰·霍尔·慧洛克都倾向于用一个引自弥尔顿诗歌《利西达斯》(Lycidas)中的短语,也是沃尔夫曾暗自认为最佳的书名:《天使,望故乡》(LookHomeward,Angel)。(伯格,2015:175-176)

出版社编辑的责任是发现并协助作者出版价值高,同时叫卖的好书。他们深谙读者的阅读习惯和兴趣。珀金斯叫沃尔夫改书名,便是出于读者的阅读习惯和兴趣的考虑,目的是在书名上就抓住读者。知名出版人陈颖青在《老猫学出版》一书中专门花了一章讲“如何做翻译书”(第六章)。书中介绍,对翻译类稿子,通常有初校和复校两个阶段。初校通常只看中文,复校时再核对原文。“不核对原文的意义是,未来你的读者也不会对着原文看书,你现在看不懂,读者未来也一样看不懂”(陈颖青,2012:107)。读译稿当然包括读译稿的作品名,编辑很难接受一个看起来别扭的作品名。思果自己也当过七年的译稿编辑,依据上述两例,结合思果“译文要像中国人写的中文”的标准,我们不难断定,无论是翻译还是局部修改,或是整体重命名,思果处理作品名的原则是:在整体把握文本体裁和内容的前提下,让作品名读起来像中国作家写的作品名。依据表1,思果的十六本译作大致分为小说(4、7、9、13、15)、传记(1、2、3、5、11、12、16)和散文(6、8、10、14)三大类,因此,笔者便就这三大类,列举中国这三类书籍的命名方式,并对比思果对作品名的处理方式,来印证笔者对思果作品名处理方式的推断。

小说类作品名的处理

以小说为例,《辞海》对小说的定义是:“文学的一大样式。以叙述为主,具体表现人物在一定环境中的相互关系、行动、事件以及相应的心理状态、意识流动等,从不同角度塑造人物,表现社会生活”(夏征农、陈至立,2010:2093)。简单说,人物、事件、环境是小说的核心要素。要知道中国读者对标题的阅读习惯和兴趣,只需回顾中国小说的取标题的方式。笔者首先以钱穆讲授、叶龙记录整理的《中国文学史》中提及的部分中国小说的命名方式,来看中国民国以前(不含民国)小说的命名特点。虽然“严格来说,可以进入文学史的小说,要自唐代开始”(钱穆,2015:292),但唐之前的一些传说和记载,有近似小说之处,例如:唐代以前的小说名有《穆天子传》《山海经》《七发》《搜神记》,唐代的小说名有《太平广记》《会真记》《虬髯客传》《百喻经》,宋代的有《琵琶记》《水浒传》,元代的《西厢记》,明代的《三国演义》《西游记》以及清代的《红楼梦》。

故民国以前小说的命名主要是在主要人物、事件或环境后加“记”“传”“演义”等。

民国时期的小说题目可参考《中国新文学大系:小说一/二/三集》。其中明显少了“记”“传”“演义”等标志性字眼,但围绕人物、事件、环境等拟定题目。如,张维褀的《赌博》;鲁迅的《药》《狂人日记》;郭沫若的《牧羊哀话》《函谷关》;郁达夫的《沈沦》《春风沉醉的晚上》;李劼人的《编辑室的风波》等等。其实,诸如“日记”“话”“风波”等与古代的“记”“传”等没有本质区别。同时,也出现了以寓意和哲学思考命名的小说,如川岛的《茫然》;冯至的《蝉与晚祷》等。另外,从古代到民国时期的小说题目,还有另一个特点——短小精悍,且主要以名词或名词性短语为主。作家的命名方式和读者的阅读习惯是相互的、一致的。至此,我们可以推断,中国小说围绕人物、事件、环境、寓意、哲理来命名,命名简短,常带有“记”“传”或类似表达的典型标志。

思果的翻译原则中有个“贴”字,“就是译什么,像什么”(思果:2001a:8)。那么,对于小说名的处理,也应该像中国人写的书名。上述中文小说名的浅析显然是思果处理小说名的基础和依据。下面来看思果对五部小说类译本作品名的处理方式:

BeforeISleep若照原文翻译则可能译为《我安息之前》。但上文已讲到,中国直至民国时期的小说主要以名词或名词短语为主,很少见到以句子命名的方式。小说的主旨讲主人公罹患绝症后,在人生最后一段时间还在为贫穷国家的贫苦地区人民行医的故事。中国人常说的一句话是,“只要还有一口气在,就一定……”,将之转换成名词性短语,就是“一息尚存”,其所表达的语义与原题相同,也符合故事内容。

APennyfromHeaven讲述故事主人公从意外获得一枚钱币到通过努力走向成功人生的故事。原著之名在暗示从获得钱币的那一刻,主人公开启了奋斗且幸运的人生。但若译为《天上掉下来的钱币》,一方面显得过于口语化,另一方面,由于中国有“天上不会掉钱(掉馅饼)”的说法,所以天上掉钱暗含好吃懒做、痴心妄想之意,和原著所传达的寓意截然不同。中文形容一个人开始走运发迹,可能会说“老天保佑,天降鸿富”。想必,思果是为了保留from这个结构,又要贴合原题的寓意和内容,所以译为《福自天来》。

ElevenBlueMen&OtherNarrativesofMedicalDetection若照直翻译成《十一个蓝色的人和其他医学侦探的故事》显然太长,中国故事集也没有这种取名的方式。在这本美国故事集中,“十一个蓝色的人”是其中一个独立的故事。侦探故事讲的都是天下奇事。在清末民初时,外国的东西都带个“洋”字,比如洋人,洋货。所以思果译为《西洋医案奇谈》,很好地概括了故事集发生的地点、背景。“奇谈”又能引起读者兴趣,“谈”类似于传统的“记”“传”“志”。

而在翻译DavidCopperfield时,思果却把DavidCopperfield直接译为《大卫·考勃菲尔》,而没有译成《大卫·考勃菲尔传》,这是否与上文所言矛盾呢?据思果回忆,在他译这本书之前,“已经有了全译本三种,节译文言本一种,又有自称‘素译本’一种”(思果,2015:31)。除了林纾和台北一位无名氏译的《块肉余生述》外,其他的译本,如董秋斯、张谷若、林汉达等都是直接音译了书名,只是音译时的用字有所不同。也许是通过之前几位译者的译本,大家都已知晓了该书,所以思果才采取直接音译的方式。值得一提的是,当年林纾另撰书名叫《块肉余生述》也在情理之中,因为中国当时没有以人名作书名的传统。块肉就是遗孤的意思,“述”与“记”无异。这本书本就是讲一个孤儿的成长经历。林纾对该书书名的处理方式符合当时中国传记小说的命名习惯。

中国读者对马克·吐温的TheAdventuresofTomSawyer已非常熟悉,《汤姆历险记》已经成为公认的定名,之所以不译成《汤姆·索亚的历险》,显然是因为“……历险记”比“……的历险”更符合中国作者撰写书名的方式。

综上所述,在处理小说类作品的标题时,思果主要从语言结构和文化接受性两方面贴近中国读者的阅读习惯。在语言结构方面,将句子改为短语,依据故事内容对过长的标题进行精简提炼;在文化接受方面,借用具有相同(似)意义的中国传统文化意象和表达来替代原作标题中的文化意象。其目的是消除作品名因语言或文化因素带来的陌生感,使标题起到提高读者阅读作品内容的兴趣,而避免在标题环节就产生排斥感。

传记类作品名的处理

传记类体裁作品的命名,在中国传统上也有一些标志性的字词,如“纪”“本纪”“传”等。这一点在《汉书》和《史记》等历史书籍中都有大量例证。但思果所译的历史、传记类作品和中国古代的传记还不完全一样,这些作品融合了小说叙事方式,若细分,是传记类小说。因此,需要结合中国故事小说和传记两方面的特点来分析思果对表1中七部传记类作品名的处理:

YankeefromOlympus中的Olympus意指西方神话中众神的居所奥林匹斯山,也就是天国。作者希望通过这个隐喻说明传记主人公是个天生杰出的人物。但奥林匹斯也好,天国也好都是国外语境中的说法,对那些不了解西方神话故事的中国读者,可能抓不到这个寓意。且中国题目常用词或词组,而少用句子。因此不宜译为《从奥林匹斯山上降下的美国佬》。这种处理方式按思果自己的话来讲,“这哪里像书名?”(思果:2001a:177)而在中文里,杰出的人物可以说“英哲”,欧阳炯在《花间集序》中就有“庶使西园英哲,用资羽盖之欢”的词句。译为《天生英哲》是用中国人的方式来描写一位天生杰出的人物。标题的寓意得到完整保留。

PathstothePresent若译为《从始至今的道路》本就不太通顺,若译为《从始至今走过的道路》又嫌太长,且上文已多次提到,中国没有用句子做标题的传统。这是一本讲述美国历史、政治、文化、经济发展的书,原文标题的核心是想表达“历史进程”的意思。“源远流长”是中文里一个现成的描述悠久历史发展进程的成语。虽然美国历史不长,用“源远”似乎有些过,但没有其他更为贴切的名词、名词词组或成语来描述历史进程了。这也许就是思果确定用《源远流长》的原因。

UpfromSlavery讲述了美国黑人领袖布克·华盛顿从奴隶到美国奴隶解放运动领袖及其争取人种平等的故事。但译为《从奴隶身份爬上去》显然不通,不像书名。“力争上游”寓意努力争取有利的形势,与原文的内容和原标题想表达的含义一致。标题虽为重命名,但其传达给读者的感受基本相同。

AbeLincoln若按今天的译者去翻译,应该都会译成《亚伯·林肯》。但受传统的影响,思果为之添加了传记文学标志性的词——“传”,译为了《林肯小传》。此处说“小”,是因为原著本身是一本薄薄的小书。

与林肯的名气不同,美国电气发明家威斯汀豪斯并不为大多中国读者所知。笔者推断,译为《乔治·威斯丁豪斯》很难吸引读者的阅读兴趣,所以思果以其成就来处理这个以人名为题的书名,译为《电器大师》。任何中国人读到这个题目都会知道这本书是写一位在电器发明上有成就之人的故事。

思果把TheWiseManfromtheWest翻译成《西泰子来华记》也有一番考究:

我译的TheWiseManfromtheWest(Vincent Cronin著)照原文该译为“从西方来的智者”。[按这是字面的译文,Wise man见于希腊七贤(The Wise Men of Greece)和朝拜耶稣的三王(The Wise Men of the East)。]这样一个题目在中文里太不生动。当年利玛窦(这本书是利玛窦的传记)在中国,朝野知名的人称为“西泰子”,这个from the West正和这个“西”相合。与其忠于原文,不如终于读者,所以用了这个译名。(思果,2001a:176-177)

不仅如此,思果在译作的扉页还刊印了明崇祯二年(一六三○年)由耶稣会艾儒略神父著的利玛窦传记的肖像插图。插图中有一行批字,写着“大西利西泰子傅。西泰利子玛窦者大西欧罗巴州意大里国人”。说明在很久以前,利玛窦便有“西泰子”之称。另外,思果在《西泰子来华记》的题目后,还加了一个括号,写着“(利玛窦传)”。换言之,这也可视为该译本的另一个书名,该书名更加顺应中国传记文学的命名方式。

InsideaSovietEmbassy:ExperiencesofaRussianDiplomatinBurma若译成《身在苏联大使馆:一名苏联外交官在缅甸的经历》显然太长。因为缅甸人民大多信佛,所以思果以“佛国”指代缅甸。此外,作品主要讲述了苏联外交官在缅甸的政策、秘密行动和情报搜集等问题,所以用《佛国谍影》,既不离原作主旨,又勾起读者的阅读兴趣。

由此观之,思果处理人物传记和历史传记文本的侧重有所不同。在处理人物传记的作品名时,他依据中国读者的熟悉程度而采取不同的策略:对知名度大者,直接以人名作为标题;对知名度尚小者,则以其领域、成就或精神等命名。在处理历史传记作品时,则突出历史发生的时间、地域、事件等要素,而在表达上,则同处理小说类作品名的原则相通。

散文类作品名的处理

至于散文集的命名,思果作为散文家便更有发言权。先来看看思果是如何给自己的散文集命名的:有的散文集是以写作的地点来命名的,如《林居笔话》《沙田随想》;有的散文集是以寓意来命名的,如《尘网内外》《如此人间》《河汉集》;有的散文集是则是以文集中的一篇文章作为书名,如《香港之秋》《雪夜有佳趣》。

GiftfromtheSea与TheLiberalHour都直接翻译成了《海的礼物》和《自由时代》。这两者的原著标题本身就是依据内容提炼总结而来,直接翻译过来既简洁又通顺,当然是采取翻译的方式为宜。

JohnBurroughs’America是美国博物学家伯勒斯对美国大自然、四季、鸟兽草虫的描写。若按原文翻译则是《约翰·贝罗滋的美国》,但这个题目读不通。或许原题是想说约翰·贝罗滋眼中或笔下的美国。在JohnBurroughs’America的引言中提到:

关于他在野外的探险生涯,约翰·贝罗滋在著作中留下丰富的遗产给后代的人;沿着有鳟鱼游跃的溪流而行;爬上高山;……细看赫德逊河盆地或卡次启尔山脉的岩石上年代的记录;……:这些他都写了下来。(约翰·贝罗滋,1963:4)

显然,思果的“赫逊河畔”便来自于此。这是以原作者描写的地点之一来命名的。至于为何不用“卡次启尔山脉”呢?这应该完全是思果的主观选择,没有深究的必要。依据作品的内容,将JohnBurroughs’America译为《赫逊河畔》符合思果自己写散文集时的命名策略。

至此,笔者已经分析了思果十六部译作作品名的处理方式,并推断其原因。思果把不照原书名翻译的书名处理方式叫作“改编”:

文章的题目最需要改编。一种文字有一种文字的俏皮简洁,在题目一方面特别见得出文字的功夫。题目往往非常短,或语涉双关,或借用典故,很难直译。遇到这种情况,译者要在译文的文字里找适当额题目,完全不去理会原文。(思果,2001a:176)

透过以上十六个例子和思果的这番主张,我们可以对思果处理作品名问题的目的、标准、原则、方法等方面做出总结:

思果处理作品名的目的和翻译作品内容的目的相同,仍是用另一种语言表现作品用意,产生相同效果。基于上述目的可知,思果处理作品名的核心标准是:译本的标题要像中文作品的标题。这是思果的翻译标准——译文要像中国人写的中文——在作品名处理上的具体体现。若直译的作品名符合中国人给相关体裁作品命名的方式就直译,若不然,便要改编。思果(2001a:7)提出,处理的作品名要符合“信、达、贴”的翻译原则。只不过,此处的“信”不一定是针对原文标题本身,而是对标题在符合中国读者阅读习惯和兴趣的前提下,达到与原标题同样的寓意、效果。就具体方法而言,在符合翻译标准和翻译原则的前提下,思果尽量保持原标题的用词和结构。若不符合翻译标准,便参考相同体裁中国作品的命名,抓住原著标题的寓意、双关等效果,结合中国同类作品的命名习惯,予以生动恰当的命名。

当然,具体如何才叫生动、恰当,没有固定标准,也没有科学步骤,需要译者能对目标语运用自如。正如纽马克所言,“我不能把你变成优秀的译者;我也不能让你把文章写好。我能做的是在翻译上给你一些大体的参考”(Newmark,2001:4)。

另外,对思果翻译作品名的研究进一步证明,作品名的翻译和重命名是两个不同属性的活动。翻译是翻译,是将一种语言转换成另一种语言的活动。而重命名是重命名,是丢开原作题目,依据上述标准、原则和方法所进行的重新创作。

最后需要说明的是,本文中的有些提法是基于思果做翻译和做研究的时代而言的,如作品名不宜太长,不宜用句子,应以名词和名词词组为主等。今天,市场上虽然也能见到长达七八字甚至十来字的作品名,还有些用句子做作品名,但是否能成为主流和传统,还有待时间证明。而就笔者所读到过的当代作家的经典作品中,用短小精炼、充分展现主旨、表达寓意的名词或名词词组作为作品名的情况仍是主流。

注释:

①此处的麦克斯和珀金斯是同一人,前者是名,后者是姓。原文小说为了变化,时而用名,时而用姓。但中译本中时而用名,时而用姓,会让中国读者犯糊涂。笔者建议,译文中应该从始至终使用一个名字来代指一人。