我国公民财经价值观的变迁及其对财经福祉的影响

辛自强 李 哲

(中央财经大学社会与心理学院心理学系,北京100081)

1 引言

随着市场经济政策的推行,我国公民的财经素养对个人经济生活以及经济社会发展发挥着日益重要的作用(辛自强,张红川,孙铃,于泳红,辛志勇,2018)。其中,作为财经素养核心成分的财经价值观指引着个体财经活动的发展方向(辛志勇,于泳红,辛自强,2018)。财经价值观是个体对财经活动中应遵循的价值规范的认识,有别于物质主义、金钱态度等提法,它可被视为是一种更加上位的概念。有学者认为,财经价值观由理财价值观、财富价值观和财经伦理观三部分构成,其中后两部分更是反映了个体能否对金钱做到“取之有道,用之有度”(辛志勇等,2018),本文探讨这两个方面的变迁趋势。

近年来,人们的财经意识逐渐觉醒,越来越有意识地关注起理财活动,但同时也出现了诸如物质主义、拜金主义、个人享乐主义盛行等问题(王永贵,2007;张永芝,2011)。这样一种对物质的向往及不断觉醒的理财意识,似乎反映了人们的财经价值观在悄然发生变化,而这种变化可能与市场的二重属性有关。根据Zhang和Xin(2019)的研究,在我国市场化过程中,市场秩序与规范这些市场的“规则属性”发育不足,而引发个体逐利与竞争动机的市场的“动力属性”却愈发突出。市场规则的薄弱往往使得市场主体较少约束自身行为,转而追捧“丛林法则”,力图追求个人利益最大化。在这一过程中,财经价值观的两个子成分——财富价值观与财经伦理观可能会明显改变。

过往研究大多暗示在市场经济不断推进的这几十年中,财经价值观正在悄然发生改变,人们的价值观逐渐朝庸俗化、物质化发展(侯松涛,程美东,2018),变得更加自私与注重个人利益(吴瑾菁,2010),并把金钱财富当作实现人生目标的佐证(蔡毅,2011)。概言之,当下人们愈加偏好于追求财富,财富价值观也随之不断增强。另一方面,在追求财富的过程中,人们对竞争和财经伦理的看法也发生了变化。归纳过往涉及这一现象的文献,大致可划分为两类:第一类为综述性文章,指出在经济与社会转型过程中的不协调会导致社会道德功能弱化以及经济利益取向的发展,继而导致社会中由追逐财富而引发的不道德活动日益增多(巩军伟,2014;翟学伟,1999),但这类结论仅仅只是现象描述与理论归纳,普遍缺乏实证支持;第二类研究基于实证数据分析,证明了经济社会转型所引发的信任衰落后果(谷成,黄 维 盛, 2017; 马 得 勇, 2008; Xin & Xin,2017),而信任衰落可能意味着个体在财经活动中有更多的竞争及非伦理行为表现。然而,无论是思辨文章还是实证研究,都没有在“财经价值观”的名义和框架下,基于纵向数据直接考察其变迁。

根据辛志勇等(2018)的观点,作为财经价值观的两个子成分,财富价值观代表了个体对财富意义与金钱作用的看法,而财经伦理观则反映了个体对财经活动伦理规范的认识与看法,二者共同体现了个体对待金钱财富的价值规范。需要指出的是,限于研究数据可得性原因,本研究将主要考察财经价值观子成分中财富价值观及财经伦理观的时代变迁特点。基于上文分析,我们做出假设1:随着经济社会的发展,我国公民财经价值观中的财富价值观及财经伦理观两个指标得分均有增强趋势。这种趋势会表现在两个方面:第一,在调查时间上,越是靠近当下的调查结果,这两个指标得分越高;第二,在个体出生年代上,表现为一种“出生年代”效应——越晚近出生的人,二者的得分越高。生于某一年代的人有着不同于其他年代出生个体的社会成长环境与生活教育背景(孙瑞琛,刘文婧,许燕,2010),这就造成不同年代的个体在社会发展中的心理状态可能存在差异。因此,本研究将基于已有数据,分别从上述两方面检验该假设。

此外,我国公民财经价值观的变化可能亦会对其财经福祉产生影响。财经福祉指财经活动带给人们的幸福和满足。有研究表明,随着社会的进步与经济的发展,人们的物质生活愈发丰富,收入水平也越来越高,但人们感知到自身的个人福祉变化未必是同向的(冯贺霞,韦轲,2016;张学志,才国伟,2011;Becchetti&Rossetti,2009)。针对这一问题的研究大致可分为两类:第一类研究着眼于不良财经态度或行为表现对个人财经福祉的负面影响(Ali,Rahman,& Bakar,2015;Wilhelm,Varcoe,& Fridrich,1993),但态度是相对临时性、表浅的心理倾向,往往受制于潜在的价值观,因此,值得探讨财经价值观对财经福祉的预测作用;第二类研究着重探讨了个人价值观同其个人福祉的关系,例如以追求积累物质财富为导向的物质主义价值观会降低个人福祉水平(周开济,周正,王映朝,兰春梅,邓家齐,2018;Kasser,Rosenblum,Sameroff et al.,2014;Wang,Liu,Jiang,&Song,2017),但这类研究或者没有将价值观具体到财经价值观进行探讨,或者仅仅聚焦于个人一般福祉,忽视了对财经福祉变化的研究。基于此,本研究将专门探讨财经价值观与财经福祉的关系,并提出假设2:财经价值观各个负面指标得分越高,财经福祉越差。

本研究包括两项子研究:研究1使用世界价值观调查(w orld v alues s urvey,WVS)的多轮次数据,考察我国公民财经价值观的时代变迁情况;为了清晰反映出我国公民财经价值观与财经福祉的最新关系,研究2采用WVS最新的第六轮数据(2013年调查)进行考察。

2 研究1:我国公民财经价值观的变迁情况

研究1使用WVS数据探讨中国公民财经价值观的变迁情况。

2.1 方法

2.1.1 被试样本

数据来源于第二轮到第六轮世界价值观调查的中国样本(见表1;第一轮时没有中国样本)。在总共五轮次的WVS中国调查中,调查对象涵盖18~87岁各个年龄段,他们的出生年代跨越1905至1994年间的近百年。

表1 WVS中国样本信息

2.1.2 变量选取

WVS调查并非专门为探究人们的财经价值观而设计的,但各轮次调查都会向受访者询问一些与财经活动密切相关的题目。因此,以WVS中国样本调查为基础,参照辛志勇等(2018)所提出的财经价值观三元成分的定义,从调查中选取出一个可代表财富价值观的题目,两个可代表财经伦理观的题项。具体变量选取及赋值情况如下。

财富价值观:个体对财富的意义与金钱的作用的看法(辛志勇等,2018),其在WVS中所对应的题目为:“一些人把下列目标(追求财富,想拥有大量金钱和贵重品)看得非常重要,您觉得自己和这些人相像吗?”该题采用6点评分(1=很像,6=完全不像),在最终分析中对其进行反向计分,即得分越高代表人们对财富的重视与追求程度越高。

财经伦理观:个体对财经活动的价值伦理规范的认识与看法(辛志勇等,2018)。根据其定义,在本研究中将其分为两个指标进行考察,分别是财富竞争认同度和不道德财经活动容忍度。

(1)财富竞争认同度。它指个体对通过竞争方式而获取财富行为的认同程度,在WVS中所对应的题目为:“请您告诉我对下列问题的看法,量表中1表示完全同意左侧的看法,10表示完全同意右侧的看法,请在量表上标出您的看法。”该题采用10点计分方式(1=财富总量是一定的,人们只能靠挤占别人的利益而致富,10=财富总量是增长的,不必挤占别人的利益也可以使每个人都致富)。在最终统计中对其进行反向计分,得分越高代表人们越对财富持有竞争态度。

(2)不道德财经活动容忍度。它指人们对各类不道德的个体财经活动的接受程度。本研究选用WVS中所列的四项活动作为不道德财经活动的考察指标,分别是“向政府要求自己无权享受的福利”“逃票”“对偷税的容忍”及“接受贿赂”。被试需对每项活动的接受程度进行10点评分(1=完全不能接受;10=完全能接受)。因素分析结果表明,四道题目可拟合为一个维度(第一特征值为2.27,对变异的解释率是56.73%,各题目的因素载荷在0.57~0.82之间,α系数为0.70)。由此,将四项活动的均分作为不道德财经活动容忍度的指标,得分越高代表个体越能容忍不道德的财经活动。

2.2 结果

在WVS第二轮至第六轮的中国调查数据中,就财富价值观来说,只有第五轮(2007年)与第六轮(2013年)对该项内容进行了调查。就财经伦理观而言,财富竞争认同度指标除第四轮(2001年)未作调查外其他各轮数据完整;不道德财经活动容忍度指标在历次调查中数据均完整。

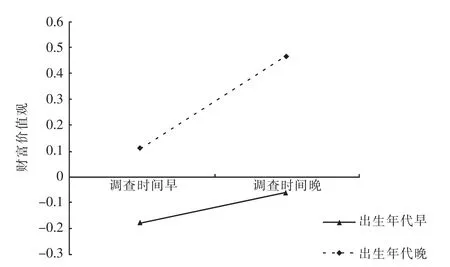

历次调查中各指标的得分分布情况见表2,随时代变迁趋势见图1,回归分析结果见表3。结果显示,在财富竞争认同度、不道德财经活动容忍度及财富价值观上,调查时间的主效应均显著(ps<0.001),在出生年代上只有不道德财经活动容忍度的主效应显著(p<0.001),表明在时代发展的过程中,我国公民财经价值观的各个指标都在朝向不好的方向变化,与此同时,在对于不道德财经活动的态度上,人们更是呈现出了越年轻(出生越晚者)则容忍度越高的现象。此外,在财富竞争认同度上,出生年代同调查时间的交互作用显著(p=0.015)(见图2),发现无论出生年代早晚,我国公民的财富竞争认同度水平均随时代的变化而显著升高(ps<0.001),但出生年代较晚的个体的财富竞争认同度水平随时代变迁的变化速率更快;而在财富价值观维度上,出生年代同调查时间的交互作用同样显著(p=0.001)(见图3),我国公民的财富价值观水平随时代变化均显著升高(ps<0.001),但较晚出生的个体的财富价值观水平随时代发展而变化的速率更快。

表2 历次调查中我国公民财富价值观、财富竞争认同度与不道德财经活动容忍度的得分

图1 各指标随调查时代总体变迁情况

表3 不同调查时间及出生年代对财经伦理观两个指标的影响

图2 出生年代同调查时间在财富竞争认同度上的交互作用

图3 出生年代同调查时间在财富价值观上的交互作用

3 研究2:公民财经价值观对其财经福祉的影响

研究1的结果表明,我国公民的财经价值观发生了明显的变迁,人们变得更重视追求财富,但可能更不遵守财经活动的伦理规范(证实了假设1)。进一步地,为探索财经价值观的这种不好的变化会对人们的生活带来何种影响,研究2将在研究1基础上引入财经福祉指标,借以来探讨财经价值观变化的后果。此外,为清晰反映出我国公民财经价值观与财经福祉二者的最新关系,研究2选取第六次WVS调查的中国样本数据进行分析。

3.1 方法

3.1.1 被试样本

第六次WVS调查中国样本量为2300人,平均年龄43.92±14.95岁,男女比例48.96∶51.04。

3.1.2 变量选取

财经福祉。它是指个体对自身财经状况的满意程度。它在WVS中所对应的题目为:“您对自己家庭的经济状况满意吗?”采用10点计分方式(1=非常满意,10=非常满意),得分越高代表对财经状况越满意。

财经价值观。同研究1,其中不道德财经活动容忍度的α系数为0.73。

3.2 结果

3.2.1 各变量的描述性统计结果

各研究变量的平均值、标准差及相关系数见表4。结果显示,财经福祉同财富竞争认同度、不道德财经活动容忍度间均存在显著负相关(ps<0.001),但与财富价值观间的相关不显著(p=0.406)。

表4 各变量的描述性统计结果

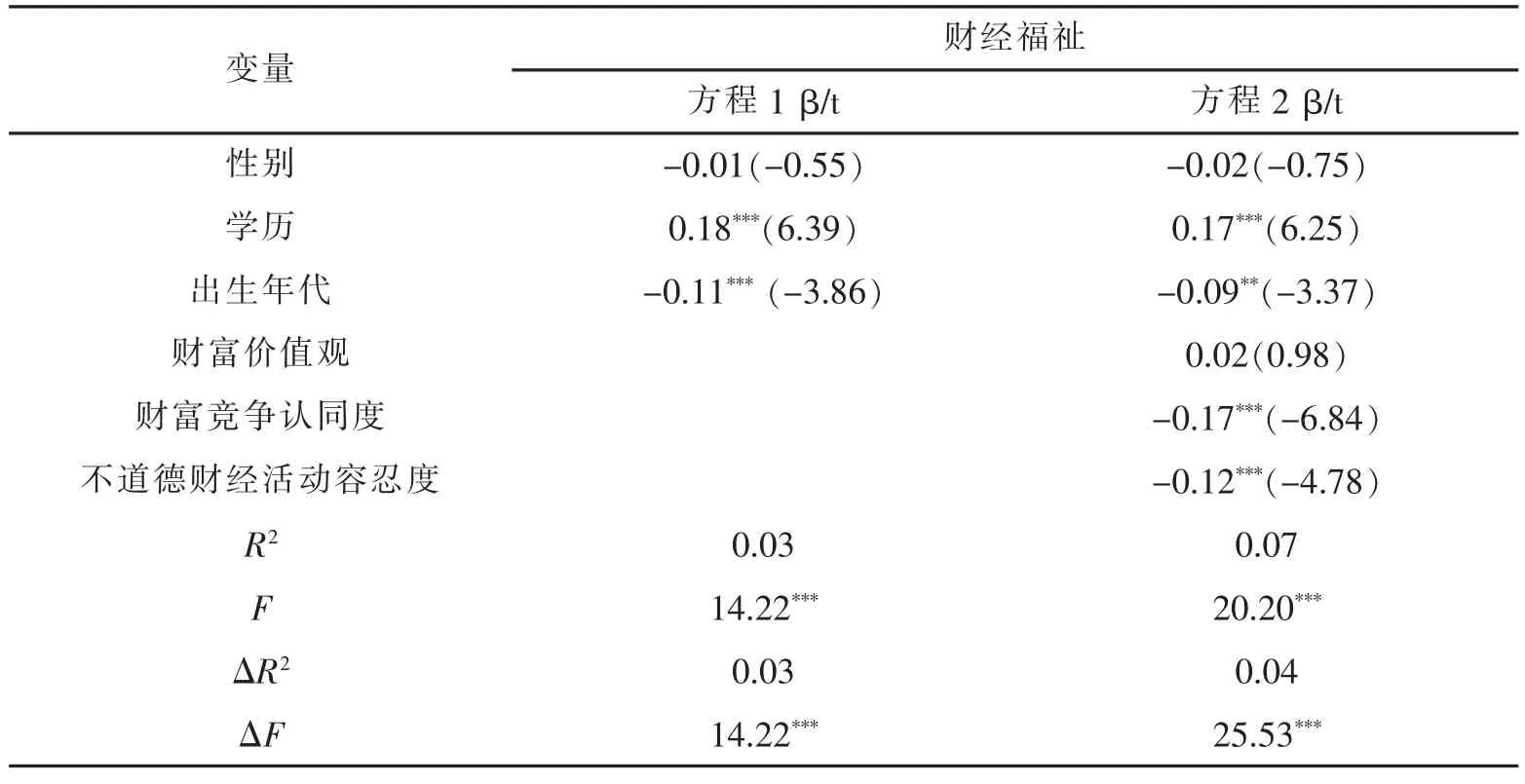

3.3.2 财经价值观对财经福祉的预测作用

各变量标准化处理后的回归分析结果见表5。结果表明,在排除人口学变量的影响后,财富价值观对财经福祉的预测作用不显著(p=0.327),财富竞争认同度负向预测财经福祉(β=-0.17,p<0.001),不道德财经活动容忍度负向预测财经福祉(β=-0.12,p<0.001),即更好的财经伦理观能够预测更高的财经福祉。

表5 财经价值观对财经福祉的回归分析结果

4 讨论

4.1 财经价值观的总体变迁趋势

研究1关注了我国公民财经价值观的变迁情况。结果发现,自1990年以来,我国公民日渐趋于追求财富、更加认同财富需要通过竞争获取的观念以及愈发容忍不道德的财经活动,即人们的财经价值观正变得越来越差;此外,这种趋势似乎在相对更年轻的人身上表现得更加明显。过往研究表明,在改革开放后,社会的整体价值观朝着注重物质利益方向变化(蔡毅,2011;侯松涛,程美东,2018;廖小平,2006;张永芝,2011)。本研究结果与这些过往结论是相似的。

那么,我国公民的财经价值观为何产生了这种下滑趋势?这或许可以从社会失范论(theory of social arlomie)的角度加以解释。涂尔干(2013)认为,社会失范的根本原因在于旧制度还未退却而新制度也未完全确立,这使得人们丧失道德的评判尺度。当前中国社会转型背景下多种制度并存且相互矛盾的局面,致使社会公德发展滞后,社会出现失序(石岩,2012)。此外,这种现象也可以用市场的“二重性”来解释。Xin和Xin(2017)指出,目前我国市场经济发育并不完善:市场的动力属性很强劲,它已然充分激活了人们对利益的欲望和追求财富的动机;然而,市场规则没有充分建立或没有有效执行(Zhang&Xin,2019),致使人们产生很强的违背财经活动伦理规范而逐利的倾向。综合来看,社会失范论以制度冲突与社会失序作为论证的切入点,但其核心仍然是市场规则的缺失问题。因此,本研究认为财经价值观朝着不良方向变迁这一趋势的根本原因还是市场的动力属性和规则属性的不平衡,这种不平衡乃是市场规则发育不足所致。

4.2 财经价值观对财经福祉的预测作用

本研究表明,越是认同财富需要以竞争来获取的观念、越能容忍不道德财经活动的个体,其财经福祉水平越低。虽然过往研究并未直接涉及财经价值观对财经福祉的影响,而多为对两变量临近概念的探讨(Ali et al.,2015;Gar e arsdóttir& Dittmar,2012),但对本研究结论的确认依然具有一定借鉴意义。例如,Karabati和Cemalcilar(2010)考察了物质主义价值观与个人生活福祉的关系,发现前者会导致个体的幸福与满意水平降低。Gar e arsdóttir和Dittmar(2012)更进一步聚焦于物质主义与财经福祉,同样得出了高物质主义降低财经满意感的结论。这些结果都说明不良财经价值观是预测个人较低财经福祉的重要因素。

针对不良财经伦理观负向预测财经福祉这一结论,或许可以从“零和博弈”(zero-sum game)的角度解释。本研究中“财富竞争认同度”指标的内涵即是一种对获取财富的零和博弈思维。Headey(2008)指出,通常而言涉及物质的场景往往是“零和”的,只能以牺牲别人为代价来追求。而在追逐与争夺物质财富的过程中,即便是在初期占得更多优势的个体最终也不免会有失利的情况,因此,总体而言,优先考虑零和目标往往会导致更低的满意水平(Headey,Muffels,&Wagner,2013)。此外,本研究中的“不道德财经活动容忍度”指标,指代个体对非伦理财经行为的接纳程度。过往研究指出,在对物质财富的博弈过程中,个体为尽力避免失利的出现,往往不惜铤而走险,转而选择破坏规则的非伦理行为。但这种具有不确定性后果的行为往往会加剧个体的情感反应(Bar-Anan,Wilson,&Gilbert,2009),即获利时更快乐、失利时更悲伤。由此,平均来看,这同样会导致个体具有更低的财经福祉。综上,正是对财富竞争的认同(零和思维)及对不道德财经活动采取容忍态度(不排斥非伦理财经行为)的共同作用导致了个体财经福祉的显著下滑。

4.3 局限与展望

本研究的局限可归结为以下两个方面:第一,本研究数据来源于世界价值观调查,该调查并非针对公民财经素养的专项调查,这可能会导致结果的解释力一定程度上被削弱,因此未来可开发针对公民财经素养的专项调查;第二,本研究受到数据所限未能探究理财价值观的变迁及其后果,今后的研究应尽可能同时考察财经价值观三个子成分特点及其与其他变量的关系。