自利还是利他?权力影响领导者自利行为的边界条件

杨红玲 彭 坚 倪亚琨

(1广东轻工职业技术学院管理学院,广州510300;2暨南大学管理学院,广州510632;3广州大学工商管理学院,广州510006)

1 引言

权力是人类历史上一个古老而又永恒的话题,它无处不在,在政治、经济和社会人际互动中扮演着重要角色。领导者凭借其在组织中的地位,往往被赋予权力行使权,能决定组织成员的资源分配、职务调动、前途发展等。然而,有一个议题至今仍备受争议:拥有权力的领导者到底是更加为他人或集体利益着想还是变得更加自私自利呢?一种观点认为,领导者权力会促使其做出更多不道德行为,如欺骗,增加人际距离、暴力攻击倾向,甚至发生性骚扰行为等(云祥,李小平,2012;Bargh,Raymond,Pryer,&Strack,1995;Dubois,Rucker,& Galinsky,2015;Lammers,Galinsky,Dubois,&Ruchker,2015)。同时又有研究指出,拥有较大权力的领导者并不总是以自利的方式行事,他们同样也会表现出亲社会行为,如较高的人际敏感性、共情准确性及谅解他人(Cöté et al.,2011;Karremans&Smith,2010),这一现象对于那些具有亲社会特质或较高道德认同感的高权力者尤为明显(DeCelles,DeRue,Margolis,&Ceranic,2012;de Vries,2012)。

面对以往研究分歧,本文认为权力并不必然决定领导者是利他还是滋生私心,真正起决定性作用的可能是领导者的个人特征、权力特征、组织/群体或外部环境等权变因素。基于此,本文拟通过探索权力与领导者自利行为之间的调节机制,试图阐述在何种情况下权力让领导者比较自利,何种情况下又让领导者更加无私。

2 权力

依据Sturm和Antonakis(2015)的观点,权力有三个基本特征:(1)自由地裁决,(2)必要的手段或方式,(3)执行个体的意愿。因此,权力的本质就是个体通过某种手段或方式将个人的意愿自由地强加于他人的一种非对称能力。目前,学者们对权力的操纵范式有回忆唤起法、角色扮演、外在线索启动法、身体姿势启动法甚至脑电测量法等。权力对个体行为的影响研究中,既有贬低他人、内隐种族偏见、追求自我目标、降低观点采择等消极效应,同时也有认知灵活性、更好自我调适能力、更高的主观幸福感和创造性等积极效应,此外还有冒险、自动化认知等中性效应(Gervais, Guinote, Allen, & Slabu, 2013;Kifer,Heller,Perunovic,&Galinsky,2013;Smith&Apicella,2017)

3 领导者自利行为

领导者自利行为是指领导者将个人私利凌驾于集体目标、福祉之上,一味地寻求个人福祉而无视组织中其他成员利益,强调将组织目标让位于个人目标(Camps,Decoster,&Stouten,2012)。目前研究者对领导者自利行为做出了一些探索,陆续揭示了该种领导行为的影响因素与影响后果。在影响因素方面,早期研究者主要聚焦于领导者的个人特征如何预测领导者自利行为,并且发现自我定义(Rus,Knippenberg,&Wisse,2010)、自我概念(Wisse&Rus,2012)和自恋(Liu,Chiang,Fehr,Xu,&Wang,2017)等起着正向或负向调节作用。随后Decoster,Stouten,Camps和Tripp(2014)从下属视角,发现下属的组织公民行为能够降低领导者阻断性压力源,从而降低领导者产生自利行为的可能性。在影响后果方面,Camps等(2012)发现,领导者自利行为会增加下属消极情绪和不确定感;Decoster,Stouten和Tripp(2014)证实,在组织实施亏损预报政策(carry-forward policy)时,领导者自利行为会降低下属的组织承诺、合作行为,增加下属离职意向;Peng,Wang和Chen(2019)从社会认知的视角出发,发现领导者自利行为会引起员工心理安全感的减少和知识隐藏行为,从而阻碍团队的创造性。

4 权力与领导者自利行为

关于权力与自利行为研究一直在学术界和政治界备受关注,研究结论也存在一些分歧,本文将这些研究结果进行归纳整理,具体见表1。

表1 权力与领导者自利行为的文献归纳

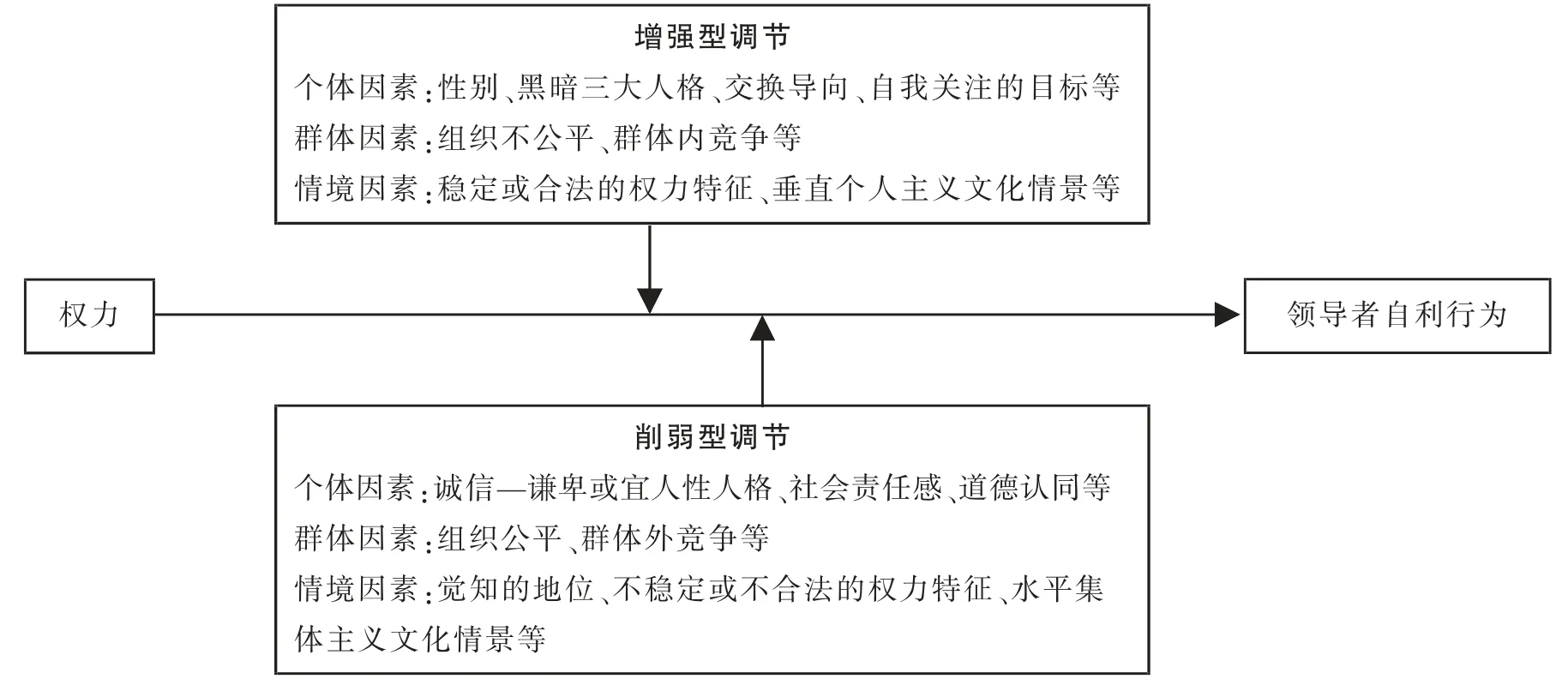

权力作为对他人有价值的资源或奖赏的不对称控制,有些领导者利用他们的权力追求个人私利和重要资源,而有些领导者却为了团队、组织或者社会利益放弃个人利益。权力的本质导致领导者更多关注自我利益,但是个体特质、群体层次以及外在情境等因素在这个过程中扮演着重要的调节作用。在整合以往文献的基础上,本文提出图1所示的模型。

4.1 个体层面调节作用

4.1.1 性别

男女之间对权力追求存在着显著的差异,如Mason(2010)等人研究表明,男性比女性会更容易注意到与权力相关的信息或线索,且关注的时间也更长。而女性更多追求社会地位和声誉,会降低受贿腐败意图或行为(牛冰钰,李衷恕,定险峰,2019)。因此,有学者认为女性权力者比例居多的国家中,可能会减少腐败现象(Swamy,Knack,Lee,&Azfar,2001)。此外,Kennedy和Kray(2014)用三个研究证实,性别是权力拥有者产生自利或利他行为的重要调节变量,女性权力者比男性权力者更不愿意为社会地位或金钱利益而妥协个人的道德价值观。

4.1.2 人格因素

图1 权力与领导者自利行为之间关系的调节机制

黑暗人格包括自恋、马基雅维利主义和精神病态三种负面人格特质(Paulhus&Williams,2002)。其中,自恋是指具有自大、过度自爱及膨胀的自我等特征的人格特质(Campbell,Hoffman,Campbell,&Marchisio,2011)。当自恋型领导被赋予一定的权力后,可能会利用权力做出更多自利行为以满足其地位和自尊需要(Blickle,Schlegel,Fassbender,&Klein,2006;Van Dijk&De Cremer,2006;杨红玲,赵李晶,刘耀中,倪亚琨,2018)。Nevicka(2011)等人的研究发现自恋型领导具有较严重利己倾向,追求更高利益回报,不愿意征求其他成员意见,偏爱自己所获得的信息。O’Reilly等人(2014)则探讨自恋型领导个人收入报酬,结果发现自恋型领导比非自恋型领导在个人报酬收入(包括工资、奖金、股票收入等)上要远远高于非自恋型领导者。马基雅维利主义是指个体利用他人达成个人目标的一种行为倾向(Christie&Geis,1970)。高马基雅维利主义者漠视传统道德,善于操控,因此更可能会采取机会主义做出不道德行为来使自己获利。对马基雅维利主义领导者而言,拥有权力后更可能压榨员工,侵占资源从而使自己获利(Kiazad,Restubog,Zagenczyk,Kiewitz,&Tang,2010)。

另一方面,诚信—谦恭作为领导者积极的正面的人格特质之一,是HEXACO人格模型中的第六大人格因素,具有此特质的人做事诚实、对人谦逊有礼,甚至认为自己很普通、低调处理自己的成就(Ashton & Lee,2005,2007)。 Hilbig,Zettler和Heydasch(2012)的研究表明,高诚信—谦恭的个体在公共物品社会困境捐献中表现出更多合作,他们会为自我保留更少物品,而为集体贡献更多物品。此外,大五人格中的宜人性人格具有利他性倾向,因此也可能会抑制高权力领导者的自利行为(Sturm&Antonakis,2015)。

4.1.3 自我建构

自我建构是个体在认识自我时采取何种方式进行自我认知的一种倾向(Markus&Kitayama,1991),包括独立型自我建构和互依型自我建构。前者是个体将自己视为独立、分离的个体,注重个人的目标和需求;后者注重人际关系及他人的目标和需求,更崇尚合作。高权力者采取独立型方式建构自我,可能会做出更多自利行为。Wisse和Rus(2012)研究发现,对高自我中心的管理者来说,拥有的权力越多,越会做出更多的自利行为(如将团队的成就归功于自己),而低自我中心管理者的权力与自利行为呈现负相关。Chen等人(2001)将两种自我建构方式分别操作化定义为交换导向和社会导向,研究发现交换导向的个体在拥有权力后会更自私地分配给他人更多的任务,而社会导向型个体则相反。

4.1.4 权力动机

权力动机是指个体期望影响和控制他人的欲望。部分学者认为权力动机是个多维度的构念,将其分为个人化权力动机和社会化权力动机。前者是将权力视为影响他人、为自己牟利的工具,具有反社会倾向;后者则带有为他人服务的意向(Lammers,Stoker,&Stapel,2010)。实证研究支持了这两种权力动机差异化影响效果。通过模拟古巴导弹危机研究发现,个人化权力动机的参与者不仅较少考虑困境,而且使冲突升级,而社会化权力动机的参与者会积极开发具有社会价值的新产品。从权力动机角度来看,权力并不一定会带来自利行为,它还取决于权力动机是个人化还是社会化的。Maner和Mead(2010)发现,当高支配倾向领导者拥有权力后,会将有才能的下属看成是对自己的威胁。此时,他们会做出一些自利或不道德行径,因为这些行径能够通过抑制其他成员的贡献来宣扬领导者的个人绩效。

4.1.5 社会地位知觉

地位来源于他人的尊敬(Magee&Galinsky,2008)。权力拥有者在知觉低地位的情况下,不仅别人会觉得反感,自己也会体验到地位威胁感。进一步说来,这种地位威胁使领导者优先确保自己的地位而不是追求更多的利益(金剑,李晔,陈冬明,郭凯娇,2017;Anicich, Fast, Halevy, & Galinsky,2013)。实证研究方面,Blader和Chen(2012)发现,相较于高地位者而言,低地位的权力者在独裁者游戏中对同伴更不友好,表现出更多自私自利行为。还有学者发现高权力—低地位者只是将下属作为可以用来剥削利用的有价值资源(Anicich et al.,2013)。

4.2 群体因素的调节作用

4.2.1 群体内或群体外竞争

群体竞争包括内部竞争和外部竞争。内部竞争主要是稀缺有限资源的争夺,也有其他非正式竞争,如获得他人的尊重等(Sonenshein,Nault,&Obodaru,2017)。权力者因为拥有组织内有价值的稀有资源,因而备受其他无权者的关注。高权力者感受到来自内部的压力和地位威胁,竭力维护自己高权力的现状,从而采取行为措施维护个人利益(Anderson&Brion,2014)。反之,来自群体外部的竞争会让高权力者改变对自己和下属之间关系的看法,激活组织身份认同,不再关注个人利益,转而关注群体间的竞争。在这种情况下,当权者更可能做出一些有利于集体福祉的举动,减少自利行为(Greer,Bunderen,&Yu,2017;Van Bunderen et al.,2017)。

4.2.2 组织公平

组织公平(organizational justice)是指组织对成员福祉的关心、支持程度,它包括分配公平、程序公平和互动公平等。公平理论认为,当个体贴上领导者的标签,与此相应的图式也被激活,而对于领导者来说他们认为自己应该比下级享有更多的特权等(Samuelson&Allision,1994)。Rupp等人(2014)研究发现,在低公平的组织中,高权力者较少考虑道德责任,从而表现出更多自利行为。Liu等人(2017)对211个团队领导和1205名下属开展跨期配对问卷调查,结果发现,组织公平正向调节自恋型领导与其自利行为之间的关系,即自恋程度越高的领导者,如果对组织不公平的感知越强,其下属评价的自利行为越明显。

4.3 情境因素的调节作用

4.3.1 权力特征

有研究认为当领导的权力受到威胁时,他们也会表现出更多的自利行为。如果领导是因裙带关系、资历及运气而不是靠技能或绩效被提拔的话,会感到更多不安。不合法权力者感受到他人的挑战,因此会采取措施应对不安全感,比如给予下属更低的负面评价或给予自己奖金以保持权力稳定性(Hays&Goldstein,2015)。De Cremer和van Dijk(2008)比较了被同事合法及不合法选举出来的领导,最终发现公地困境中不合法领导会拿取更多资源,表现得更加自私。

但也有研究认为权力的不稳定性或来自外界威胁,反而会促使高权力者更关注情景因素和目标维护,从而促使其亲社会行为。Willis(2010)等人研究同样发现权力效应的逆转现象,当权力不合法时,有权者会降低对目标追求行为;Kim等人(2017)的四个实证研究也再次说明当权力不稳定时,有权者也会减少自利等不道德行为。

4.3.2 文化情景

研究者发现文化层面的情景因素也会影响个体的权力心理感知,从而影响个体的行为。如Torelli和Shavitt(2010)从文化的两个不同维度(水平主义/垂直主义和个人主义/集体主义)来划分四个不同文化群体被试,考察其权力的概念和意义,结果发现垂直个人主义文化下的个体认为拥有权力可以提升地位和特权,更多考虑个人的付出与回报对称;而水平集体主义文化倾向的个体更多认为拥有权力的目的是服务他人和帮助他人,表现出更多亲社会行为等。同样,Kopelman等人(2016)采用资源困境范式来探讨不同文化群体中高低权力者的利他或自利行为,结果也证实低权力者不仅受高权力者影响,还更易受自身的文化背景影响。

5 研究展望

针对权力与领导者自利行为关系研究的分歧,本研究试图从权变视角引入个体因素、群体因素和组织情境因素以期揭示权力何时引发领导者自利,又何时抑制领导者自利。然而,本研究仅仅是基于现有文献做出了系统归纳并提出了初步设想,目前还存在许多议题有待后续研究进一步拓展和深化。具体而言,本研究认为,未来可以从个体因素、群体因素和情境因素三个方面对本研究归纳的模型进行深化与拓展,甚至进一步考虑领导者权力与自利行为之间的中介机制。

第一,在个体因素方面,未来研究可以从领导者其他人格特质和领导风格等来揭示领导者权力如何影响自利行为。如Willam(2014)提出,大五人格中的高宜人性人格特质的个体会更多为他人着想,信任他人并乐于助人,因此高宜人性高权力个体可能也会表现出更多的利他行为,更多考虑他人利益,未来可进一步实证探讨。此外,魅力型领导、仁慈型领导、包容型领导、授权型领导等不同积极领导风格(positive leadership)在组织中多次被证实能够提高下属工作满意度和敬业度,减少不道德行为甚至能够提升组织绩效等(Lord,Day,Zaccaro,Avolio,&Eagly,2017)。因此,未来可以考虑探讨积极领导风格是否也可能会降低他们的自利行为,更多为组织未来和团队利益服务。

第二,在群体因素方面,未来研究可以从领导团队特征等视角深入探究领导者权力与自利行为之间的关系。领导团队属性如团队女性成员比例、成员薪酬差距大小、团队任期等背景特征都可能会影响权力与领导者自利行为之间的关系。如前所述,女性权力者比例居多的国家中,腐败现象明显降低(Swamy,Knack,Lee,&Azfar,2001)。那么在女性成员比例较多的领导团队中是否也会减少领导者的自利行为呢?这个问题值得学者进一步探究。国内学者周丽娟(2016)也曾指出,无论是国有还是非国有企业,高管团队内部以及高管团队与员工之间的薪酬差距都会激发高层管理者的自利行为,两者呈正相关关系。因此,未来研究可以从管理团队特征如团队受教育水平、性别、年龄等背景特征来探讨领导者权力与自利行为之间的关系。

第三,在情境因素方面,未来研究可从中国传统文化视角,如个人—集体主义揭示领导者权力与自利行为之间的权变机制。在个人主义文化主导的西方社会,优先追求个人利益一般情况下能被社会大众所接受的。我国拥有集体主义文化导向,主张个人利益让位于集体利益,甚至为了集体福祉而暂时牺牲个人利益。但是近年来领导腐败事件屡见不鲜,究其原因,应该是不同类型集体主义具有不同的影响效果所导致的。Triandis和Gelfand(1998)将集体主义划分为水平和垂直两种类型,水平集体主义会使领导者将权力服务范围扩展到组织内外的利益相关者群体,而非满足一己私利;而垂直集体主义则会使领导者将权力仅服务于自己或圈内人,表现出较多的自利行为。循此逻辑,未来研究需要考察集体主义文化取向类型的调节作用。此外,在组织情景中,组织战略、组织绩效、管理规章制度等也可能是影响领导者权力与自利行为之间关系的重要因素,如组织具有较完善的监督管理机制或揭发机制等可能会抑制领导者自利行为,更多把权力用于服务他人、服务组织。

第四,除探讨调节机制外,未来研究还可以进一步探讨权力与领导者自利行为之间的中介机制。目前,关于权力与领导者自利行为的研究大多只是揭示调节变量,缺少对中介机制的探讨,以至于权力与自利行为之间的内部机制依旧处于黑箱之中,不利于学界全面地认识权力为何导致自利行为这个问题。近年来,一些学者陆续从思辨的角度开始提出权力影响自利行为的路径机制,但还缺乏系统的实证探索。例如,Lammers(2015)等人曾提出,权力是通过去抑制化和关注自我两条路径影响个体产生不道德行为,而冲动性和关注对象的差异在其中起着调节作用。Tost(2015)则认为权力的认知系统在权力与利他或自利行为之间发生中介作用,社会责任感在上述过程中起着调节作用。综上,未来的研究可以尝试从中介机制认识权力效应,如考察权力能否通过个体心理特权感、过分自信、乐观或傲慢等情绪因素间接影响领导者的自利行为(Anderson&Galinsky,2006;Fast,Sivanathan,Mayer,&Galinsky,2012;Overbeck&Droutman,2013)。这些深入研究可以帮助我们更清楚认识权力为什么会导致领导者的自利行为,从而丰富权力、领导者行为研究领域,并为现实生活中如何克服权力负面效应提供一些启发。