高考语文语言文字运用题情境化设计及其特征

——以2013—2019年全国卷Ⅰ为例

陶 燕 后慧宏

《普通高中语文课程标准(2017 年版)》(以下简称新课标)强调“引导学生在真实的语言运用情境中,通过自主的语言实践活动,积累言语经验,把握语言文字的特点和运用规律,加深对祖国语言文字的理解和热爱”[1]。采用情境设置的任务驱动型试题将学生置于真实环境来考查学生综合能力也成为新高考的重要趋势。“情境化”和“试题”的结合一般有三种方式:第一是在试题中引入材料情境化,而问题本身没有情境;第二是没有材料或者材料中没有情境化,而问题情境化;第三是材料和问题都情境化。情境化试题设置不仅需要学生对语文知识牢固识记,还需要学生对知识准确理解、活学活用和巧妙迁移。

高考语言文字运用题囊括成语辨析、病句辨析、语句补写和衔接等内容,主要考查学生语言文字理解、使用和口语表达能力。1999 年,高考语言文字运用题第一次以独立题型出现,主要考查学生的修辞手法,一般给出几个句子,让学生仿照示例,另写几句话,依葫芦画样,情境化设计意识不足。2013 年起,语言文字运用主观题一改前者仿写考查,不再给出仿照示例,而是通过创设生活、言语情境来考查学生的语言文字运用能力,情境化设计意图有所凸显。因此,本文以2013—2019 全国卷Ⅰ为研究对象,探析语言文字运用题情境化设计特点,做好情境化试题命制,更好地考查学生的语文能力。

一、2013—2019年全国卷Ⅰ语言文字运用题的考查情况

1.赋分稳定,考查内容逐渐更新,情境语料立足中学生的实际生活

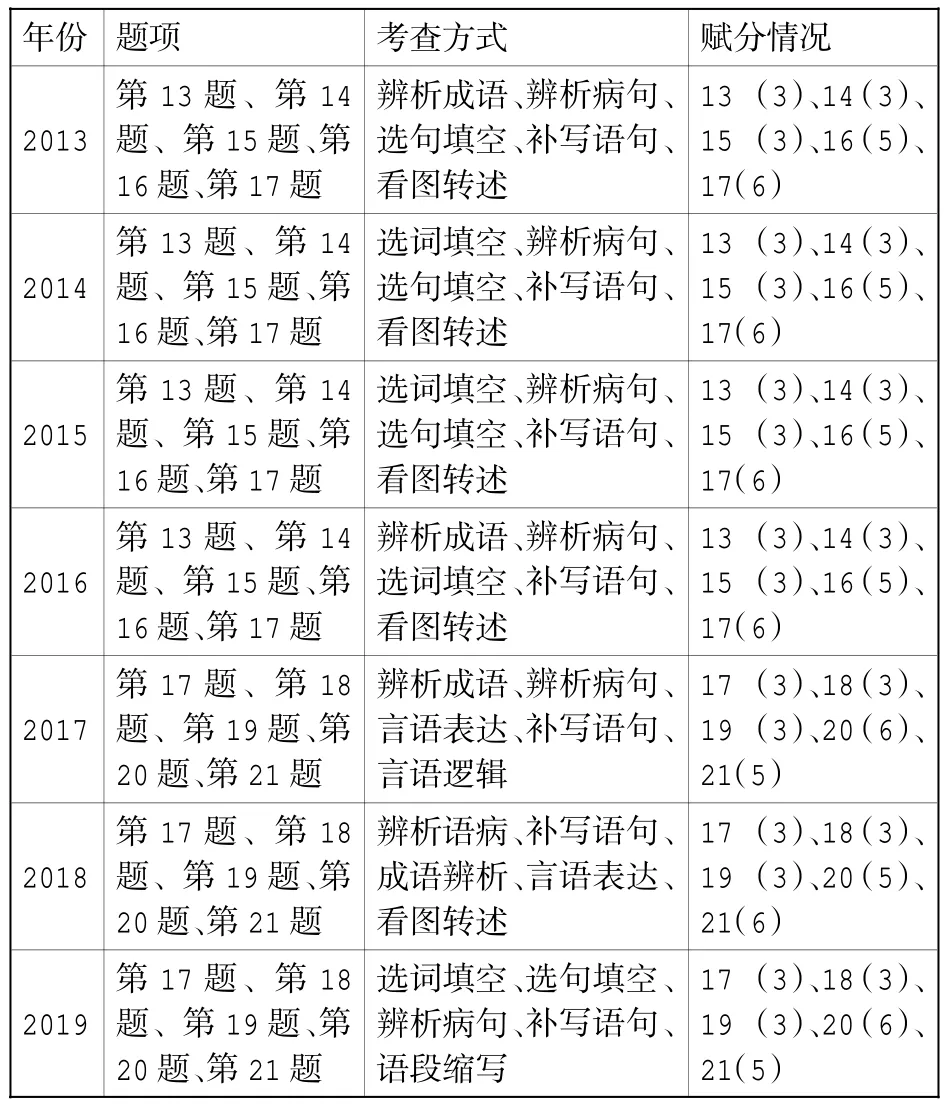

2013—2019 年全国卷Ⅰ语言文字运用题的数量及赋分、考查方式及内容均比较稳定,主要从成语理解和使用、句子成分逻辑、语意逻辑、书面表达等方面来考查语言、文字的理解和运用。语言文字运用题主要考查5 道题,不同的题型在赋分上有所波动,但整体上赋分变化。

表1 语言文字运用题考查方式和赋分情况

如表 1 所示,2013—2016 年高考语言文字运用题主要包含成语理解与运用、病句辨析、语句衔接、语句补写、看图转述。2017 年开始,除了成语的理解运用、病句辨析和语句补充内容的考查比较固定,主观题在言语是否得体、看图转述等内容有所淡化。如2017 年第19 题“在下列各句中,表达得体的一句是(3 分)”,2018 年第20题“下面是某校一则启事初稿的片段,其中有5处不合书面语体的要求,请找出并修改。(5 分)”。2019 年全国卷Ⅰ高考语言文字运用题不再考查看图转述题型,第21 题考查学生对语句的理解和概括能力,对语句进行缩写。可见,语言文字运用的考查内容在稳定中有所调整。

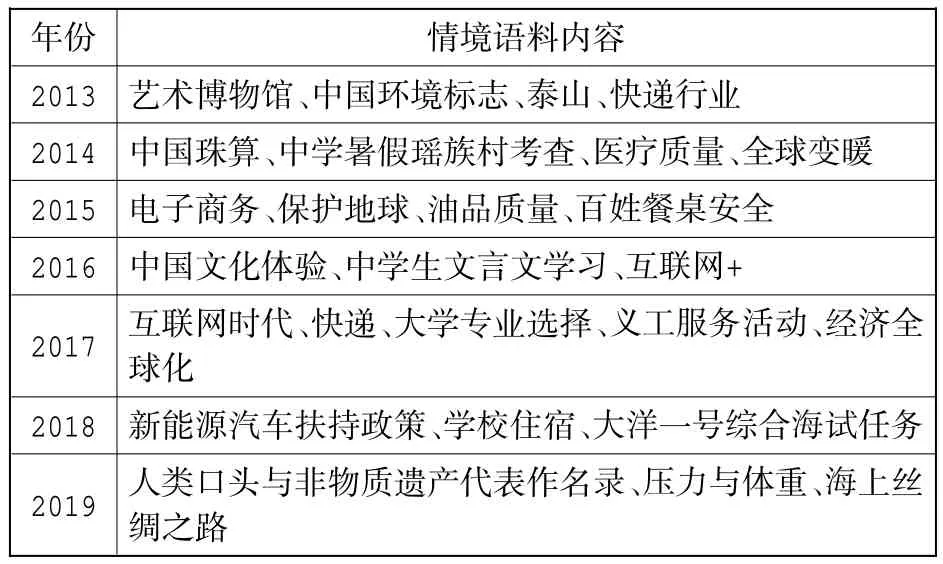

表2 语言文字运用题情境语料内容

语言文字运用的性质、考查任务和内容也决定其情境化材料的选择和问题导向须立足中学生生活,联系实际。如表2 所示,对语言文字运用题中的情境语料关键词进行提取,可以发现情境化设计主要以中学生为中心,涉及社会、生活、文化多个维度。如2013 年的艺术博物馆、中国环境标志、泰山;2014 年的医疗质量、珠心算、中学暑期考查;2015 年的百姓餐桌安全、油品质量对环境的影响、电子商务;2016 年的学生下水道;2017年的专业选择、药品;2018 年的中华文化体验、文言文阅读;2019 年的压力与体重、海上丝绸之路等。这些情境化设计都立足于学生的生活,以学生视角铺设情境材料,通过情境化设计和问题导向,帮助学生更好地了解生活、适应生活、融入生活。

2.高层级能力考查占比增加

2019 年,教育部以立足全面发展育人目标,提出由“一核”“四层”“四翼”的高考评价体系。其中“四层”包括“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”,是素质目标在高考中的提炼。[2]国务院办公厅印发“在实施普通高中新课程的省份不再制定考试大纲,学业水平选择性考试和高等学校招生考试统一考试命题要以国家普通高中课程标准和高效人才选拔要求为依据”的指导意见。[3]因此,“关键能力”在高考语言文字运用题中的考查应适当参考新课标。

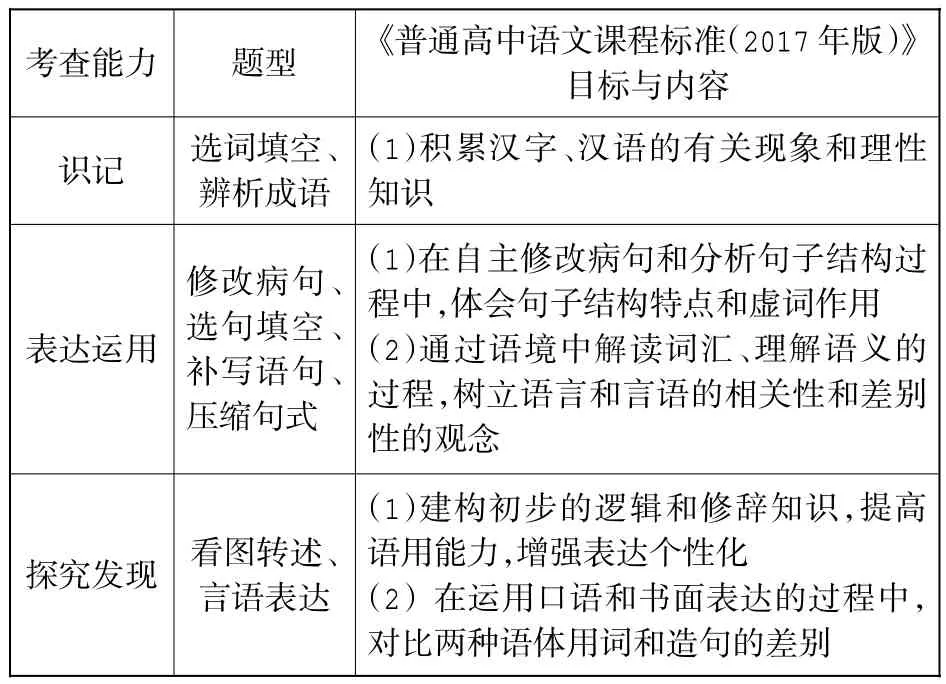

表3 语言文字运用题的考查能力

如表3 所示,由新课标学习任务群中与语言文字运用紧密相关的必修课程“语言积累、梳理与探究”以及选修课程中的“汉字汉语专题研究”的学习目标与内容可知,语言文字运用题的考查能力主要归纳为学生的识记能力、表达运用能力、探究发现能力,其分别体现在成语辨析、选词填空、修改病句、看图转述等不同的题型中。分析2013—2019 年高考语文全国卷Ⅰ的5 道语言文字运用题可以发现,语言文字运用题的低层级能力占比降低,高层级能力考查占比增加。高层级能力是运用高阶思维在教学目标分类中表现出较高认知水平层级的能力,如分析、综合和评价,而低层级能力是运用低阶思维在教学目标分类中表现出的较低水平,如记忆力、浅表层次的理解力和近迁移的应用能力。[4]

首先,从成语考查部分来看,2014—2015 年全国卷Ⅰ第13 题都是考查成语,两年题型一致。下文以2015 年第13 题为例展开分析。

13.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是:( )

①这正是经验丰富的主教练在战术安排上的______之处:下半场比赛中想方设法消耗对方主力队员的体力,终于扭转劣势,赢得比赛。

②经过几天的_______,又和病人家属作了充分沟通,吴医生最终否定了治疗小组提出的保守治疗方案,决定尽快为病人进行肺部手术。

③早在上个世纪末,当地决策者就_____,提出了从单一的小农业向大农业转移的战略措施,于是一个个生态经济园区应运而生。

A.老谋深算 深谋远虑 深思熟虑

B.深思熟虑 老谋深算 深谋远虑

C.老谋深算 深思熟虑 深谋远虑

D.深谋远虑 深思熟虑 老谋深算

可见,2015 年全国卷Ⅰ第13 题在一组成语辨析中就用了三处情境语料:第一处情境语料中的“经验丰富”明显对应“老谋深算”的“老”;第三处情境语料中的“早在上过世纪末”明显对应“深谋远虑”的“远”。学生只需要辨析一组相近成语,不用分析情境,抓住其中的关键字即可做出选择,是低层次能力的考查。

2016 年第 13 题和 2017 年第17 题同样考查成语,但6 处情境语料对应多组成语,让学生选择全部正确的一组或者全部错误的一组,考查成语的数量比往年增加,学生在理解成语的基础上还需要进行比较,难度增大。2018 年全国卷Ⅰ第19 题将4 组成语的考查放在相同的情境语料中:第一组是“一应俱全”和“应有尽有”;第二组是“一览无余”和“一目了然”;第三组是“易如反掌”和“轻而易举”;第四组是“东山再起”和“再接再厉”,每组成语意义相似性极强。该题同样赋分3分,与往年题型相比,学生不仅需要理解、辨析成语的细微区别,也要联系上下文,进行比较,综合分析才能做出判断,是高层次能力的考查。

其次,辨析病句部分,2013—2016 年第14题,2017、2018 年第 18 题和 2019 年第 19 题是对语病的考查。2013—2017 年辨析病句部分的题型一致,每道题提供了4 个不同情境语料,让学生选择出没有语病的一句,且4 年都是对句子结构是否混乱、搭配是否得当、主客是否一致等内容的考查,学生平时多练习对应的“病句”,通过识别句子成分便可做出选择。而全国卷Ⅰ2018 年第17 题、2019 年第19 题让学生选出最为恰当的一项,每项选择来自同一项情境语料。下文以全国卷Ⅰ2018 年第17 题展开分析。

17.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3 分)

A.这艘船经历了大洋矿产资源研究开发专项的多个远洋调查航次和大陆架勘查多个航次的调查。

B.这艘船执行了大洋矿产资源研究开发专项的多个远洋调查航次和多个大陆架勘查航次的任务。

C.这艘船经历了大洋矿产资源研究开发专项的多个远洋调查航次,完成了多个航次大陆架勘查的任务。

D.这艘船执行了大洋矿产资源研究开发专项的多个远洋调查航次,完成了多个大陆架勘查航次的任务。

这里的 A、B、C、D 四项区别于 2014—2017年的情境语料,相似度高,比如C 项中的“多个航次大陆架勘查的任务”和D 项中的“多个大陆架勘查航次的任务”。试题要求是选择最恰当的一项,这意味着不是正确答案的对比选项的句子也有可能是符合句意逻辑的。学生识别句子成分后,还需要辨析每项选择的细微差别,只有联系上下文综合分析才能做出选择,相比前几年单纯地选择句难度加大。随着情境变化,试题考查能力层级不断深入,在各个情境之间搭建螺旋上升的思维阶梯,学生拾级而上,不显突兀。[5]

表4 语言文字运用题的考查内容

3.偏重情境中的语言文字工具性功能

工具性和人文性的统一是语文课程的基本特点。“语文这个工具着眼于字、词、句和篇章的运用能力,不容许离开这种训练去空讲大道理,空讲理论知识,它和其他工具又有相异的一面,这又决定了语文教学必须把训练学生运用字、词、句、篇章的能力和训练学生理解语言所表达的思想的能力结合起来,不容许把二者割裂开来,对立起来。”[6]

谷祺教授所著的《工业企业成本计划》(中国财政经济出版社1987年版)一书,是我国第一部系统论述成本计划理论与方法的专著。书中介绍了成本计划的一般原理,剖析了传统计划方法的弊端,并提出了成本计划具有适应性等观点,对当时的成本管理理论研究和实践活动起到了积极的推动作用。

如表 4 所示,2013—2019 全国卷Ⅰ语言文字运用题中考查内容偏重“字、词、句、篇”在具体情境下的理解和使用,题型设置上客观题占60%,主观题占40%。其中,主观题呈现出“主观题客观化”特点,如2018 年第21 题“为教师编写个人专业发现规划”,情境中提供的“流程图”限制了学生的发挥,难以测评学生对语言文字运用的深度思考以及学生的独特个性。由此可见,语言文字运用试题虽然没有将语文的“人文性”和“工具性”割裂开来,但在内容设计上更偏重于考查学生在具体情境下语言文字工具性的功能,对学生语言文字运用的文学性、艺术性有所忽视。

二、语言文字运用题情境化设计的特征

高考语文通过创设生活、言语情境来考查学生的语言文字运用能力,情境化设计凸显,“试题”与“情境化”结合得很好,设计特征十分明显。

1.情境化设计从“无我”趋向“有我”

情境化设计的“有我”是指语言文字运用题将学生置于一定的环境,让学生考虑“如果我遇到这样的情况,我应该怎么说,怎么做,怎么写”的实际问题,这有利于激发学生的感受性,能够检测学生在趋向真实情境中表达和使用语言文字的能力。如2018 年全国卷Ⅰ第21 题设计了同学被拒绝后常见的四种反应及其应对方式,让学生按照思想框架和要求写一段话,这便是符合学生年龄,贴合实际生活的“有我”情境化设计。而“无我”情境化设计是指缺少被测试者角色代入,言语情境没有对象或者通常以“他人”为对象,生活体验、年龄阶段、身份特征与被测试者存在巨大差异。

纵观2013—2019 年全国卷Ⅰ语言文字运用题,情境化设计逐渐由“无我”不断趋向“有我”。2013—2015 年全国卷Ⅰ语言文字运用题均偏重“无我”的情境化设计,情境化材料和问题导向是客观陈述,学生是情境的“旁观者”。2016 年全国卷Ⅰ第15 题“我们曾说,中学生初学文言文时……”;2017 年第21 题“高考之后,我们将面临大学专业的选择问题……”;2018 年第20 题“我校学生宿舍下水道时常堵住……”。这些问题里的情境化材料皆是“有我”“有我们”,问题导向也是“我”“我们”。可见,情境化设计从“无我”转为“有我”,内容更加真实,将学生设置为情境中的角色,从情境“旁观者”转换为情境“主要参与者”,这与学生年龄、生活情境相契合,是真实的“有我”情境。

2.情境化设计时代特征浓厚

语言文字运用题设置不同题型考查学生字、词、句、篇理解和运用能力。试题情境化设计有明显的时代特点,与当年热点事件联系密切。2013年第13 题中迅速崛起的快递行业;2014 年第15题中国珠算被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录事件;2015 年第14 题中的纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70 周年、居民消费价格指数涨幅、《食品安全法》的修订和第17 题的中国邮政为保护地球发行的邮票材料;2016 年第17 题和第18 题中的“大洋一号”综合海试任务;2017 年第17 题中的国家“一带一路”和智能机器人,第18 题中的互联网+;2018 年第14 题中的新能源汽车扶持政策;2019 年第21题中的“海上丝绸之路”等情境化设计都紧紧跟随时代,具有时效性和前瞻性。试题设计的时效性会促进师生关注时事,学会发现新事件,了解新动态,而不是“一心只读圣贤书”。

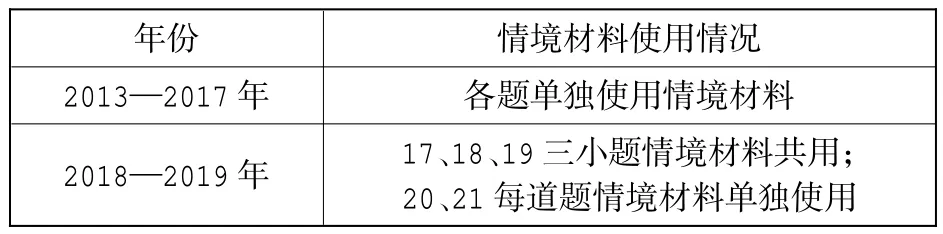

3.情境材料从彼此独立过渡到联系共用

情境与语言文字运用题的整合度是反映情境化设计在试题中是否成功的一个重要因素。情境化与语言文字运用题高度的融合易让学生融“情”于境,入“境”于题,以“境”代入学生,以“情”感染学生,可在有“情”有“境”的环境下考查学生的知识,让语言文字“活”起来。

表5 试题情境材料使用

4.主观题情境材料逐渐丰富,图文交叉使用

分析2013—2019 年全国卷Ⅰ语言文字运用主观题部分可以发现,即使同样是考查学生言语转述、表达能力的题型,其情境材料均有所变化。

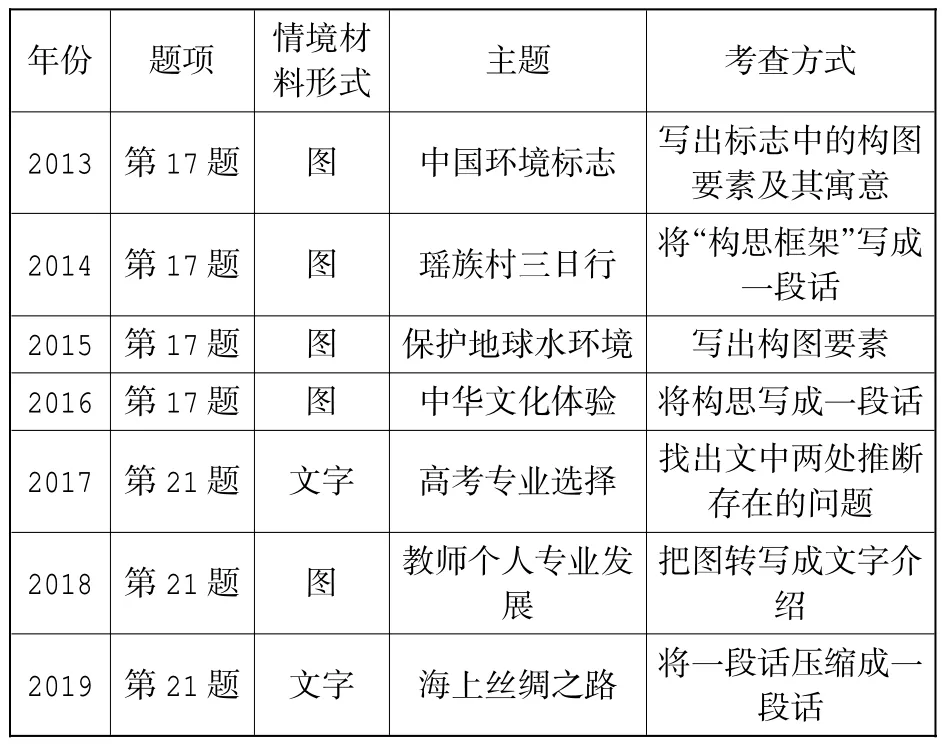

表6 语言文字运用主观题的情境化材料

如表6 所示,2013—2019 年语言文字运用最后一道主观题都是考查学生的言语转述能力。2013、2014、2015、2016、2018 年主观题的情境材料呈现方式以图为主,2017、2019 年不拘泥于图片,而是以文字为主,整体上图文材料交叉使用。下文以2016 年第 17 题和2019 年第 21 题进行对比分析。

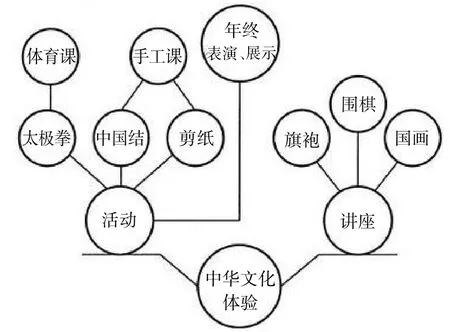

17.下面是某校“中华文化体验”计划的初步构思框架,请把这个构思写成一段话,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过85 个字。(6 分)

21.把下面一段话的主要意思压缩成一段话,不超过 50 个字。(5 分)

传统观点认为,中国和欧洲的陶瓷贸易始于明代。近日,英国杜伦大学证实,该校考古系与中国故宫博物馆考古所,联合整理研究了在西班牙萨拉戈萨等地出土的十余种中国唐代至宋代早期的陶瓷器残片,表明这些陶瓷是当时随阿拉伯商人经印度洋与红海贸易到达地中海地区的。这就将中欧陶瓷贸易的起始时间大大向前推进了,证明了“海上丝绸之路”早在唐代就已延伸至西欧。

2016 年第17 题让学生依据中华文化体验年的构思框架图写成一段话,要求内容完整、表述准确、语言连贯。框架图清晰展示了中华文化体验年的主要内容(活动和讲座),其中活动和讲座中又有不同的内容,最后针对活动内容要求学生进行年终表演和展示,这里言语转述偏重考查学生的读图能力、理解能力和语言表达能力。类似的题还有 2013、2014、2015、2018 年最后一道主观题。2019 年第21 题同样是考查语言理解、转述,但情境材料以纯文字呈现,需要学生重新理清逻辑结构、内容,通过阅读、理解、分析找出主语、谓语、宾语、定语等主要信息进行提取转述,偏重考查学生的语言概括能力。情境材料采用图文交叉形式丰富了试题考查手段,降低了师生只学习图文转换应试技巧而忽视其他语言转述能力的可能性。

三、启示

1.情境化设计要注重学生对语言的美感体验,彰显个性化

情境化的语文试题设计涉及情境语料引入、情境问题创设、情境场景设置三个方面。2013—2019 年语言文字运用题的情境化设计从“无我”趋向“有我”,这能促进学生在答题中注入个体真实情感。因此,试题在情境化设计中应当注重学生个人对语言的独特美感体验,彰显个性化。

第一,情境文字注重语言美,情境化语料中的字、词、句要准确、和谐、逻辑自冾,让学生在不同情境中感受语言文字的美,增强对母语语言文字的热爱;第二,情境问题创设注重启发美,在情境和问题高度结合的题型中,问题的创设不仅要考查学生相应的学科知识、思维能力,还要注意启发学生,引起学生高层次的独特思考,提高学生思考问题的深度和广度,提升其思想的深刻性和独立性;第三,情境场景注重意境美,情境化试题设计难免涉及具体场合,如社会生活场景、学习场景、自然生态环境等,场景设置要以学生为中心,增强学生的主人公意识,体现“真、美、善”。

2.丰富情境化材料考查学生多重语文能力

高考语言文字运用题情境化材料的时代特征浓厚,有利于学生了解新事物,融入新时代。高考语文应与时俱进,丰富适应时代的情境化材料,在考查语言、文字表达应用能力的基础上,开发、设计新题型,考查学生的创新力、想象力、审美力。

第一,情境化材料应引入“科技性”内容,考查学生的创新力。机器人、人工智能、3D 打印、新能源汽车、航天时代等科技已悄无声息潜入人们生活。在试题中引入相关情境语料,可以引导师生在日常学习和生活中加强对科技生活方面的关注、了解和创新。第二,情境化材料可引入“悬疑性”内容,考查学生的想象力。创造性思维离不开想象,想象是人类创造活动不可缺少的心理因素,是学生理解知识、发展智力,进行创造性学习的必要条件。[7]在情境化材料中引入“悬疑性”内容,即适当留白,可尝试让学生在提供的情境语料上理解、分析、推测中进行补白,培养他们的想象力。第三,情境化材料引入“艺术性”内容,可考查学生的审美能力。语文学科核心素养之一“审美鉴赏与创造”要求学生在语文学习中通过审美体验、评价等活动形成正确的审美意识、健康向上的审美情趣和鉴赏品味,并在此过程中掌握表现美、创造美的方法。[1]因此,在情境化命题设计中可通过图片、图表、文字等多种形式引入“艺术性”材料,如中国绘画、书法、传统节日、京剧、雕刻、美食、瓷器,考查学生的审美能力。

3.情境化材料应增强综合性

高考语言文字运用题的情境材料从彼此独立逐步联系共用,这一方面提高了试题难度,有利于考查学生的综合理解、分析、运用、探究等高层次思维能力;另一方面,设计综合性的一组情境化材料更贴近现实生活中错综复杂、矛盾的实际情况,使情境更具有真实性。因此,在高考语文命题中,情境化材料的设计应当注重试题之间的内在逻辑,尽量保持材料的内部一致性,避免每道题之间材料的相互割裂,加强情境材料、学科知识和思维方式的相互联系。[8]

4.情境化材料可图文结合,避免文字堆砌

是否具有语言文字运用的能力,是公民在社会中能否生存的重要条件之一。高考语言文字运用题的考查必然紧追时代步伐,关注当代公民在语言文字运用方面应具备的素养。当今时代信息丰富,良好的信息获取和输出需要个体对多种信息如文字、图片、视频、声音进行提取、理解和分析。因此,高考语文应抓住这一特点,以培养学生丰富信息获取和处理能力为目标,在无法加入音频材料、视频信息的同时尽量做到图片和文字的结合,避免纯文字的堆砌。