新中国成立初期徽州血吸虫病流行的原因及影响

宋曲霞,辜 柔

(安徽师范大学 历史与社会学院,安徽 芜湖 241000)

血吸虫病是一种流行范围广、传染速度快、危害性大的疾病。在新中国成立初期,血吸虫病成为我国流行病中危害最大的一种病害。徽州因其自然、社会等原因,长期遭受血吸虫病的肆虐,是血吸虫病流行最严重的区域之一,严重影响着全区人民的身体健康和社会生产。

一、徽州血吸虫病的历史记载及流行范围

(一)有关血吸虫病的历史记载

古人把腹内生长的虫称为“蛊”。殷墟甲骨文上就记载“蛊病”等字句。许慎《说文解字》中谈到,“蛊者,腹中虫也”[1],描述了“蛊”的生存状态,疑似血吸虫的寄生状态。隋代巢元方所著《诸病源候论》中《蛊毒病诸侯》章描述:“山内水间有沙虱,其蛊甚细,不可见。人入水浴及汲水澡浴,此虫着身,及阴雨日行草间着人,便钻入皮里……”[2]123。 “自三吴以东及南诸山群、山县、有山谷溪源处有水毒病,春秋辄得……”[2]124。此处提及沙虱疑似血吸虫,而“水毒病”有可能是后世所说的血吸虫病。清代医家翁藻的《医钞类编》云:“蛊胀者,中实有物,腹型充大,非蛊即血也。其证腹胀大,按之有块,四肢瘦削,发热不退……,此为蛊也。”[3]这里所描述的“蛊胀者”的患病特征就如同晚期血吸虫病人。这些有关“蛊病”“水毒病”的记载可以证明,古代中国已经开始流行血吸虫病。

徽州对于血吸虫病的记载,明代休宁名医孙一奎医案《气虚中满》中载有“腹皮胀紧象鼓,故俗名‘鼓胀’,大便溏泻,脉濡弱而面色黄且黑矣”。明末清初,歙县槐棠(今歙县棠樾村)名医程敬通亦记有“阴亏水臌,本末兼治”,“蛊当破”和“中满当泻”等医案。距今270年的石台县志中,有本县八九都(今祁门县安凌区)“庠生嘉祥患蛊胀,绝饮食”的记载[4]43。这些史料和医案中,虽未出现“血吸虫病”的称呼,但这里所述之病与当地民间对血吸虫病的俗称(民间称血吸虫病为“大肚子”)一致,且症状亦与血吸虫病相似。明清时期,徽州已有血吸虫病流行。

近代以后,1890年,德国人歇马克(Schmacker)以及法国传教士欧铎(Heude)等人在宁国发现存在钉螺。但当时这些钉螺纯属动物学研究,研究人员还不知道钉螺是血吸虫病的中间宿主。1910年胡通(Houghton H.S.)报告宁国有血吸虫病。1936年,李赋京在赴绩溪、歙县一带调查,发现钉螺,命名为“李氏钉螺”。同年,任言永等在绩溪、歙县一带查探也发现了钉螺和病人。1943年美国人罗克在绩溪解剖一例高姓50岁男尸,在其内脏组织中发现血吸虫卵,解剖证实了病人死于血吸虫病[4]44。罗克用科学的医疗手段证实了徽州流行血吸虫病。

(二)血吸虫病流行范围

解放前,徽州不少县乡都流行血吸虫病①。休宁县的新塘乡、岩前乡,歙县富堨乡,绩溪县的霞间乡、旺川乡、孔灵乡等地都有村落流行血吸虫病。人们深受其害,不少村落人口凋零,毁村绝户。新中国成立初期,徽州血吸虫病流行区仍然存在,不少地区成为了重灾区。为了摸清该地的流行情况,1951年1月成立的华东皖南血吸虫病防治所(以下简称“皖南血防所”),从上海等地调来一批知名学者和技术人员,深入徽州流行区考察和研究。根据调查得知,新中国成立初期,徽州有42%的乡和30%的村流行血吸虫病,有70万人直接受其威胁[5]。其中歙县、绩溪县、休宁县和屯溪市的血吸虫病流行情况比较明了。歙县共18个区,其中61个乡有不同程度的流行血吸虫病。全县总人口有30余万人,约有患病人数2.5万人,约占总人数的8%。绩溪县共7个区,已有6个区发现此病。全县总人口9万人,约有患病人数1万人。屯溪市原属休宁县,全县共有10个区,101个乡,总人口145 816人。屯溪市辖2个区,约4万人。休宁县患病人数约2 000人,屯溪市约500人[6]422。这是新中国成立后皖南血防所首次对徽州血吸虫病流行情况进行调查。因为技术、人员等方面的原因,皖南血防所此次调查主要在个别区域开展,调查结果并不完整。

1953年5-6月份,屯溪血吸虫病防治所②再次组织了调查,以彻底了解徽州血吸虫病的流行范围及严重程度, 以正确掌握病区情况。通过这次调查,血防所发现,宁国县病乡占全县乡的53.8%,休宁县病乡占全县乡的41.5%,歙县病乡占全县乡的36.2%,三县流行总病乡占全专区的34.8%[7]。总之,徽州血吸虫病流行范围广,涵盖了徽州各县。但各县的血吸虫病流行范围却不尽相同。血吸虫病流行范围广的有绩溪县、歙县、宁国县;流行范围一般的有休宁县与屯溪市;血吸虫病流行范围小的有旌德县、黟县、祁门县、太平县。因此,徽州的血吸虫病防治重心主要集中于这四县一市。但因血吸虫病防治具有长期性与复杂性,徽州整整历时20多年,才使全区血吸虫病基本消灭。

二、徽州血吸虫病的流行原因

血吸虫病是一种高危传染病。它的主要传染过程是:血吸虫卵随病人(畜)粪便下水孵化,在钉螺体内无性增殖成尾蚴,逸于水面,感染人、畜。如果虫卵在1~2日不能侵入钉螺体内寄生和繁衍,就会自行死亡,失去危害性[7]47-49。由此看来,钉螺是血吸虫卵发育成长的唯一中间宿主,钉螺的分布很大程度上影响了血吸虫病的流行范围、流行类型以及病情轻重。简而言之,钉螺流行是血吸虫病流行的重要因素。那又是什么原因使钉螺在徽州如此流行呢?

(一)气候因素

根据资料显示,钉螺生存最适宜的气温在平均气温14摄氏度以上,降水量则在900毫升以上[8]76。徽州地属亚热带季风性湿润气候,热量丰富,雨水充沛。全年平均气温15.5~16.4摄氏度[6]56。全区4-5月份平均气温为15.8-20.6摄氏度,9-11月份平均气温为17~22.8摄氏度之间③。春秋时节,徽州气温温和,钉螺死亡数少,出现钉螺交配高峰期,此时成为血吸虫病发病高峰期。此外,徽州年平均降水量在1 395~1 702毫米。黄山南坡的祁门县西部、黟县东北部和歙县西北部是降水量最多的地带,年平均为1 900~2 000毫米。旌德县和绩溪县西部是降水量最少的地带,年平均降水量也在1 400~1 500毫米[6]65。雨水充沛,导致徽州土质湿润,植被茂盛。而钉螺喜居水多、植被多等阴暗之地,徽州从气温和降水量上满足了钉螺的生存条件,为钉螺提供了适宜的栖息之地。

(二)地貌因素

根据钉螺分布的地理环境,血吸虫病流行类型被分为湖泊、山丘和水网3个类型。徽州是山丘型血吸虫病流行区的代表。徽州地貌主要以山地、丘陵为主,山间谷底(盆地)面积不大,处于从属地位。徽州中部的断陷区形成两侧的断块隆起带,隆起中心南侧的白际山、天目山、五龙山等山脉和北侧的黄山山脉、九华山脉,构成从绩溪县、歙县、屯溪市、休宁县等地的河谷平原,向南、北演变成丘陵、低山和中山的地貌格局。徽州境内分布着新安江等诸多水系,水源沿山而流,山河相依,多条断裂的河流沿山发育,不断侵蚀境内的丘陵、山地,又形成大小不同的山地盆地[6]57。山区型的地貌格局使徽州当地人们选择地势缓和地带作为聚居地,临水而居,呈零星或片区发展。一旦途径聚居地的水流中含有钉螺,这些钉螺便在地势缓和地带呈线状或扇状展开,形成钉螺流行区。例如,典型的山区型血吸虫病流行区宁国县,地处皖南山地丘陵区,境内有西津、中津、东津三条主要水系;由于山脉的分割,构成宁国县血吸虫病流行区既相连,又分割,循水系分布的特点。上游钉螺分布呈点状、线状,分成很多小块,至下游河川平原,流行区则大片分布[9]44。可见,徽州血吸虫病流行区受地貌影响大,呈现分布不均的特点。

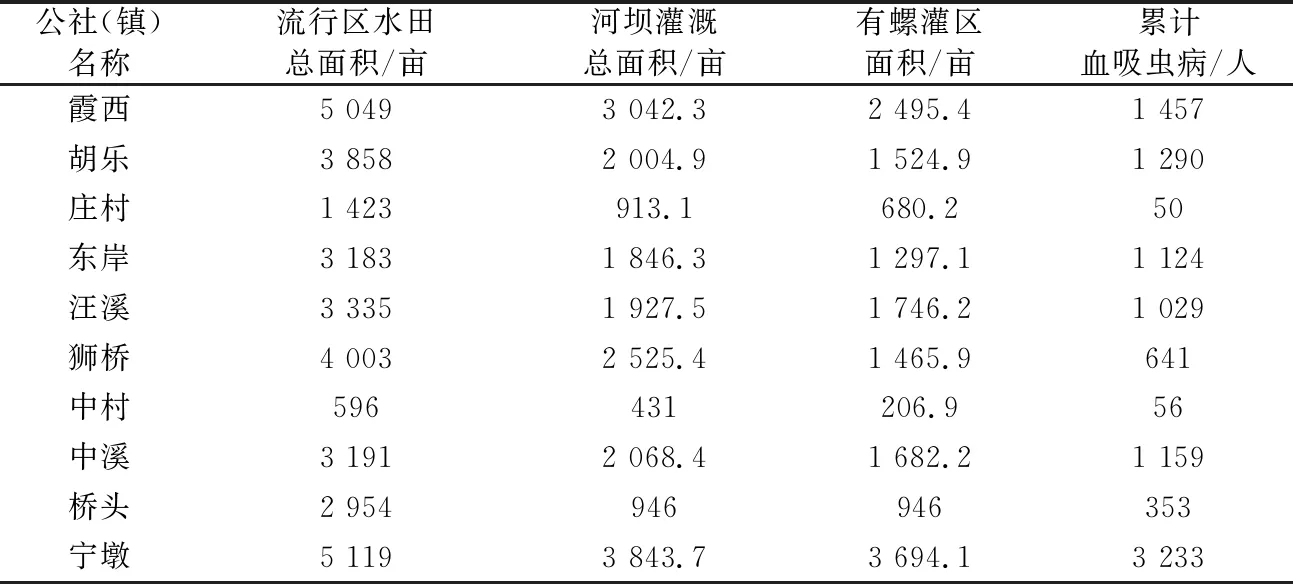

(三)水田面积广

徽州是传统的农业种植区,多水田耕地。为发展农业,当地靠建塘筑堨④,蓄水引水灌溉。新中国成立前,徽州有塘堨工程2.52万处,灌溉水田18.5处[6]98。新中国成立后,政府重视农田水利建设,建设蓄水工程和引水工程,修建了大量的水库和大小堨坝。这些水利设施保证了境内水田拥有充足的水源,但灌入水田的灌入处,常常有钉螺分布,形成一块块完整的血吸虫病疫源地。例如,宁国县为种植水稻而修建了由拦河坝和灌渠组成的水利设施。河坝灌溉区多为沿河两岸大小不平等的冲击平原,灌区内多有水田。根据表1宁国县河坝灌溉与血吸虫病流行的关系中可以看出,流行区水田总面积、流行区河坝灌溉总面积、有螺灌区面积与累计血吸虫病人数呈正相关,即流行区水田总面积越广,河坝灌溉总面积规模就越大,有螺灌区面积就越多,血吸虫病流行情况就越严重。

另外,农业耕作区内的水田等地长期种植农作物,潮湿阴暗,田内的土缝,草茎上或草根旁成为钉螺喜居之地。农业耕作区内的沟、塘等地,长期无人清理,杂草丛生,钉螺也易聚集。因此,水田、塘、沟等地均有钉螺分布。

(四)卫生环境差

新中国成立之初,人们环境卫生意识弱,不注重生活环境的管理。当时很多村子里的阴沟几十年没有清理过,杂草丛生。农村饲养牲畜的牛栏、猪圈、鸡窝等地常年不被打扫。人们也没有捡粪、堆粪的习惯,人和牲畜无固定粪所,便桶粪桶当街排队。这些未被处理的新粪,本身就有含血吸虫卵的可能性,每逢在秧苗生长季节,当地人施用这些人粪或畜粪两三遍,这会导致:一来农民患病风险高;二来新粪进入田野,扩大了传染源。像绩溪县孔灵乡在1953年的调查中发现近50户的田在本村钉螺密集之处。1953年秧田生产季节,该乡共使用了畜粪1 042担,人粪904担,大部分都为新粪。经调查,该乡175户家庭中有病户28户,428人中有血吸虫病患病人数136人左右[10]。可见,在卫生条件差的农村,人们没有处理粪便的意识,农民使用新粪后,导致血吸虫病猖獗。

表1 宁国县河坝灌溉与血吸虫病流行的关系(节选)

(五)防范意识弱

徽州当地人临水而居,江河里的水流是他们生产生活用水的主要来源,用来饮用或洗衣等。但人们的不良卫生行为破坏了水流的清洁。当地妇女喜爱在河沟旁洗马桶,洗尿桶尿布,或是鹅鸭放在河里喂养。马桶尿桶残留的粪便和鹅鸭排放的粪便流入水中,污染水源。农民在平时农作时,并没有防范意识,口渴了就直接到河沟里捧起冷水就饮,不考虑河水是否干净,以致农民通过接触疫水患病。另外,农民下水不习惯用防护用具或者是绑腿下水,常徒脚进入水里工作,也是患病的重要原因。宅坦乡的旺川农业社,经常打绑腿下水的105人或涂松香酒精下水的105人,粪检结果全是阴性。另外调查了未进行防护下水的103人,粪检结果,血吸虫卵阳性者28人,阳性率27.18%[11]。说明人们生产生活接触疫水,在未加防护的情况下,患病机率明显大。

三、徽州血吸虫病流行的危害

“血吸虫病是一种以慢性发病为主的寄生虫病。在一定条件下,如有大量虫体入侵,就会出现急性发作。急性血吸虫病来势迅猛,短期内能产生严重症状而导致死亡。慢性血吸虫病一般病情发展缓慢,可持续多年,其中部分病人病情逐渐加重,产生腹水、巨脾、侏儒等症状,患者因此丧失劳动力,甚至危及性命。”[9]10血吸虫病的流行对当地人们的身体、生活和生产产生的危害是很大的。

(一)人口大量死亡,房屋倒塌

新中国成立之前,血吸虫病在徽州流行猖獗,人口大量死亡,房屋无人居住。长期如此,房屋倒塌,人迹罕见。据记载,徽州“延绵300多公里的疫区内,不少地方都是毁村绝户,十室九空”[6]414,村庄变成了废墟。“无人村”“罗汉村”“寡妇村”比比皆是。

歙县在解放前,全县共毁灭大小村庄62个,倒塌房屋1.34万多幢,荒芜农田2.4万多亩。许多“干灶万丁”的兴旺村庄变成了“无人村”。该县的牌头村,在清康熙年间有“十里牌头、五里新管”“牌头到新管,下雨不用伞”之称,那时的牌头“牌坊林立,街市繁荣”。到解放前夕,因血吸虫病,牌头村已被割断成为上、中、下三段,成了“断砖碎瓦铺满街,石板路上长青苔”的残破村落。1956年,牌头村只剩75户191人了,其中78%是近二三十年内从外地迁来的,本地原有村民遗留甚少。在这191人中,血吸虫病患者占52.9%,占该村人数一半以上。血吸虫病的侵袭使这个村渐渐陨落[12]554。

休宁县的西馆村在太平天国时有500余户,2 000多人口。村里有油坊、酒坊、肉店、杂货店、商业林立,市镇繁华,当时人夸“小小休宁城,大大西馆村”。进入民国时期,此村血吸虫病猖獗,繁盛景象慢慢褪去,逐渐呈现一片衰败之状。1930-1949年,在20年的时间内,全村因血吸虫病有46户全家死绝。1935年一个月内村里就有13人死亡。至解放时,全村仅剩33户100多人,其中3名孤寡老人均为晚期血吸虫病患者[13]。

绩溪县的霞间村在1903年有500多人,1953年仅剩67户166人,其中患血吸虫病110人,晚期腹水病人16人[14]827。1953年绩溪县血防站对重疫区的霞间、洪川、梧村一带67个村庄进行调查,发现1950-1952年3年中死于“大肚病”的有779人。1953年有晚期腹水症病人470名,占重疫区人口总数的5.34%。1878-1948年,该县因血吸虫病毁灭村庄34处,濒临毁灭3处。13个村庄和城郊倒塌房屋1 614幢,空房430幢,荒芜田地达到3 041亩,占流行区耕地4.56万亩的6.7%,形成“风扫地,月点灯”的惨景[14]828。

从以上可以看出,血吸虫病具有感染率高、传染速度快、死亡率高的特点。新中国建立前,南京国民政府对徽州血吸虫病的防治少有作为,在有限的医疗条件下,医院的服务对象主要是富商或高官人士等,广大人民群众接受治疗有限。屯溪市有一病员说:“在前反动政府时候,我们农村就是有点钱也请不到医生下乡看病。”[5]时人对血吸虫病无力救治,只能看着此病在徽州越发严重。人们长期生活在血吸虫病的阴影之下,受到身体和精神的双重折磨。

(二)劳动力减少,农田荒芜,人们生活贫苦

血吸虫病是一种慢性的传染病。在血吸虫病流行疫区生活的人,一旦患此病,劳动能力会逐渐丧失,出现田地荒芜的景象。例如,宁国县胡乐乡沙塍村,1942年,全村有50余人,其中21个男人中,大肚子就有10个;全村有18个寡妇,因无人生育,18岁以下的人绝迹。因缺少年轻劳动力,沙塍一带在新中国成立之前400多亩良田中被迫抛荒200多亩,剩下100多亩水田也要年年从外地请人,代耕代收,当地人只能拄着拐杖打打秧草,产量极低,生活疾苦[9]14。田地的农作物收成是人们的绝大部分收入来源。大量荒田的存在,劳动力不足,人们的收入来源减少,生活越发贫困。

1952年,歙县血防站调查发现城关区狮牌村全村人口554人,劳动力只有136人。该村因缺少劳动力,水稻产量除了极个别的达到每亩417斤外,一般都在260至300斤之间,最低的只有150斤。该村232户人家,在秋收过后,缺粮的占5%,能维持到年底的占80%,能维持到第二年麦收的占15%,大都靠挑卖柴火或向别家借贷来解决问题。富堨区的富堨乡,全乡545户,1 507人,劳动力873人。全乡水田1 000多亩,每亩平均产量365斤,70%的居户收入不够支出[15]。 1956年,歙县血防站又发现城关区牌头村15~49岁的青壮年99人中有68人患血吸虫病;已婚妇女62人中感染血吸虫病的有38人;全村共有田地1 600亩,能耕种的只有600亩,其余千亩良田荒芜,长满杂草[12]554。粮食产量低下无法维持流行区人民的正常生活,当地人民生活极度贫困,食物主要以山芋、老南瓜、玉米等为主,无法天天吃到白米,不时还要依靠出卖零星劳动力来维持生活,一日不做则一日无食,生活十分艰苦。

(三)青年人身体素质弱,影响国防建设

新中国成立后,为了增强军队的实力,我国开始迈出了国防现代化的步伐。但因血吸虫病的流行,青年人身体孱弱,妇女不孕不育,儿童发育不良,许多血吸虫病严重流行区都出不了兵,参不了军,影响了军队建设。宁国县甲路乡的麈岭脚1942-1948年间只出生了9人,许多青少年因病不能发育,成为侏儒。1969年宁国县再调查,发现纽口、河塔、周家湾三个民兵排,全部男女民兵131人,个个患过血吸虫病,1949-1969年的20年间,只有一个外来的青年体检合格参了军。当时的青年们编了一口顺口溜:“纽口、河塔、周家湾,小伙子出来一大班,建国至今20载,只有一人把军参,不是青年不爱国,只恨瘟神把路拦。”[9]13少年兴则国兴,少年强则国强。青少年是民族的希望,是民族复兴的先锋力量。新中国成立初期,面临着提高军队质量、建设现代化军队的迫切要求,血吸虫病的流行,使青少年空有一腔报国热血,缺少强劲键壮的身体,难以满足参军要求。军队缺少新鲜血液的输入,国防建设受到影响。

总之,徽州因长期流行血吸虫病,严重影响了当地人的身体健康与社会生产。新中国成立之前,经过医疗工作者对徽州血吸虫病流行区的实地考察,他们取得了零星、局部的资料,但这并没有引起当时政府的重视。新中国成立之后,面对徽州血吸虫病的疫情,疾病防治成为党中央极为重视的工作之一。为了保障广大群众的身体健康,恢复农业生产,1951年1月,华东皖南血吸虫病防治所在歙县成立。这是徽州血吸虫病防治的第一个专门性机构。血吸虫病防治被列入了工作议程。在党的领导下,血吸虫病流行重灾区的徽州开始了血吸虫病的防治工作。1978年,全区接近或基本达到消灭血吸虫病标准,人民体质增强,生产生活水平有了一定的提高,环境卫生大为改善。徽州历时20多年的血防工作,虽然曲折,但最终取得了胜利,充分显现了社会主义制度的优越性。

注释:

①解放前流行血吸虫病的乡镇均是根据各地的县志记载统计而来。

②1952年7月,华东皖南血吸虫病防治所改为安徽省第一血吸虫病防治所。1953年初,第一血防所由歙县迁往屯溪隆阜,改为屯溪血防所,隶属徽州公署。

③根据《徽州地区简志》第64页中各县市平均气温值表统计得出。

④民国《歙县志》记载,堨,是古时流传下来的一种水利工程。它的操作原理主要是在河的上游筑坝,蓄积水源,抬高水位,开挖沟渠,利用自然落差,河水从沟渠中流入田地之中,省时省力。用时关闭水闸,疏浚沟渠;不用时关闭沟渠,除去水闸,于农业生产十分的便利。