从回鹘文佛经到蒙古文佛经(上)*

中村健太郎 著 王 领 哈斯巴特尔 译 锡 莉 校

绪 论

早年多位学者指出,蒙古文佛经中存在来自回鹘语的借词①Aalto1954, p. 34; Poppe1955; Zieme1973, p. 248; 庄垣内1980, p. 279; Kara1981b, p. 318; Kara1981c; 森安2000, pp. 1-3.。庄垣内正弘首次正面研究该问题,揭示出梵语词汇以吐火罗语为中介引入到回鹘语,后为蒙古语所继承,并指出回鹘在蒙古佛教形成上发挥了重要作用②庄垣内1990, p. 157.。另外,森安孝夫也谈到,对蒙古早期佛教影响巨大者并非藏传佛教,而是回鹘佛教③森安1991, p. 49; 森安2000, pp. 1-2.。论及蒙古佛教信仰,以往一直强调其与藏传佛教的传统联系。随着对回鹘文文献整理的深入,回鹘对蒙古早期佛教的影响日趋明晰。然而对于回鹘影响蒙古佛教形成的表现,以往人们主要关注回鹘佛教术语引入蒙古语这一语言层面的研究。

本文围绕蒙元时期回鹘文佛经跋语,辅之以同时期史料,从史学视角阐述回鹘语、回鹘文佛经对蒙古而言有何重要性;回鹘是否给予蒙古文佛经成书以佛教术语之外的影响。进而更明确地阐明,产生于西回鹘王国的“回鹘佛教”为蒙古佛教的形成奠定了基础④过去倾向于以16 世纪成书的蒙古文、藏文编年史重构蒙古佛教史,但这些史料含有后世添加的信息,与事实多有出入。[Pel⁃liot1925;岡田1962]。因此,本文原则上不采用仅基于晚期史料的立论方法。。

一、忽必烈在位初期汉文、回鹘文佛经的翻译、出版事业

中统元年(1260)即位的忽必烈连续颁行一系列“新国家建设政策”:至元四年(1267),大都动工建设;翌年(1268),发动灭宋之战;至元六年(1269),创制八思巴文字。又至元八年(1271)建元“大元”,元朝诞生。忽必烈利用八思巴营造新国家、新帝王出现的氛围,为自己赋予王权权威。关于这一点笔者已经总结了先行研究,兹不赘述①中村2006, pp. 80-81.。

实施上述“新国家建设政策”过程中,数位来自西回鹘且通晓诸语言和佛教的臣僚聚集在大都忽必烈身边。忽必烈命他们学习藏语,翻译藏、梵文佛经和八思巴的著述。以下是相关史料:

1.《元史》卷134《迦鲁纳答思传》(中华书局点校本,p.3260)

迦魯納答思(Karunadas),畏吾人,通天竺教及諸国語。翰林学士承旨安藏(An-tsang)、扎牙答思(Čayadas〈skt. Jayadāsa)②此人详情不明。据收录于《昭和法宝总目录》(No.25,Vol.2)的《至元法宝勘同总录》,可知其出身回鹘(别失八里),且通晓梵语。参看Franke1996b, pp. 114-115.薦於世祖召入朝,命與国師講法。国師(指八思巴)西番人,言語不相通。帝因命迦魯納答思從国師習其法,及言與字,期年皆通。以畏吾字訳西天、西番経論,既成,進其書,帝命鋟版,賜諸王大臣。

2.《根本说一切有部苾芻习学略法》(《大正藏》卷45,No.1905)

令含伊羅(Qamïl)国人解三種声明通法詞二辯翰林承旨彈壓孫(Tanyasin),譯成畏兀兒文字,宣授諸路釋教都總統合台薩哩都通(*Qatay Salï Tutung),翻作華言。至元八年上元有五日云。

首先,根据前人研究,简要介绍所引史料中的四名回鹘官员。

安藏(An-tsang)③庄垣内1982, pp. 30-40; 百济&小田1983, pp. 192-194; 森安1983, pp. 219-220; Rachewiltz1983, pp. 286, 288, 301-302, n. 28;ツイーメ&百济1985, pp. 44-45; Zieme1992, pp. 310-312; Franke1996b, pp. 109-111; 北村1999.:据《程雪楼文集》卷9《秦国文靖公神道碑》,安藏出身别失八里,通晓诸国语,19 岁入仕蒙哥朝,忽必烈即位后进献《宝藏论玄演集》,翻译汉文典籍至蒙古文,在文化宗教方面产生了重要影响。至元二十二至二十四年(1285-1287),安藏以“翰林学士承旨中奉大夫”官衔参与在大都大兴教寺举办的汉、藏文《大藏经》校勘活动(详见下文)。将汉文《大方广佛严华经》译至回鹘文④森安1983, pp. 219-224; 百济&小田1983, pp. 192-195. 该经受阿里不哥之命翻译。如百济和小田所言,翻译时间应在蒙哥在位时期(1251-1259)。,并以头韵四行诗形式翻译了回鹘文《华严经》“入法界品”⑤Arat1965, No.9, pp. 68-79.、《普贤行愿赞》⑥Arat1965, No.13, pp. 135-141, No.16, pp. 164-171.。《大正藏》(No.1108A, vol. 20, pp. 478c-479c)收录的《圣救度佛母二十一种礼赞经》亦由安藏汉译⑦Zieme和百济认为安藏直接将这部佛经从藏文翻译至汉文(ツイーメ&百济1985, p. 45)。但是,安藏是否有能力将藏文佛经翻译成汉文和回鹘文值得怀疑。因为至今尚未发现安藏从藏文翻译到汉文或者回鹘文的文献实例。笔者认为翻译藏文佛经时,迦鲁纳答思和弹压孙先翻译到回鹘文,再由安藏和乞台萨哩依据回鹘文译本译成汉文。这意味着回鹘臣僚之间可能存在分工。《根本说一切有部苾刍习学略法》就是弹压孙先从藏文译成回鹘文,再由乞台萨哩译成汉文。《圣救度佛母二十一种礼赞经》也是迦鲁纳答思或弹压孙从藏文译成回鹘文,再由安藏译成汉文。如此一来,我们能为森安提出的问题提供一个解决线索,即为何回鹘文印本《文殊所说最胜名义经》跋语(BTT XIII, Nr.50, p. 179)记载该经译者为迦鲁纳答思,而森安刊布的该经回鹘文抄本(森安1983, pp. 213, 222-224)却将译者记为安藏。《文殊所说最胜名义经》可能是由迦鲁纳答思从藏文译成回鹘文(森安认为回鹘文本的译者是安藏),再由安藏从回鹘文译成汉文。回鹘人诵读汉文佛经也并不奇怪。。另外,百济康义介绍的藏文《旃檀瑞像中国渡来记》(北京版藏文《大藏经》收录)跋语记载,该文献于癸亥年(1263)由安藏从汉文翻译为回鹘文①百济2004, pp. 74, 81-82.。

乞台/合台萨哩(*Qitay/Qatay Salï/Šalï)②Franke1994b, pp. 293-294;自念1993, p. 81; Franke1996b, pp. 112-113.:《松雪斋文集》卷7 收录的《阿鲁浑萨哩神道碑》③《松雪斋文集》卷7《大元勅賜故栄禄大夫中書平章政事集賢院使領太史院事贈推忠佐理翊亮功臣太師開府儀同三司上柱国追封趙国公謚文定全公神道碑》。《元史》卷130《阿鲁浑萨里传》即源于此。记录了阿鲁浑萨哩(*Ariγun Salï/Šalï)之父乞台萨哩的生平。乞台萨哩通经、律、论,忽必烈朝入仕,至元十二年(1275)为释教都总统,亦得授正议大夫、同知总制院使事。此外,乞台萨哩主持前述大兴教寺校勘活动,并以“译语正义”身份加入校勘工作。

迦鲁纳答思④Kara1981a, p. 233-236; 森安1983, pp. 223-224; ツイーメ&百济1985, pp. 45-46; 杉山1995, pp. 105-106; Franke1996a, pp.83-86; Franke1996b, pp. 103-104.(uig. Karunadas〈 skt. Karuṇadāsa):如上所示,此人在《元史》有传。大兴教寺校勘活动中,其以“北庭都护府二国言音解显密教”头衔担当藏文译师。再者,1302年刻印于大都大圣寿万安寺的回鹘文《文殊所说最胜名义经》(Mañjuśrīnāmasamgīti)⑤BTT XIII, Nr.50, pp. 178-179.跋语记载此经由迦鲁纳答思所译。拉施德亦提及此人,称其为大汗(铁木耳)近侧拥有强大权柄的“八哈失”之一,与吐蕃胆巴国师齐名⑥译者注:参看[波斯]拉施特主编,余大钧、周建奇译:《史集》(第二卷),商务印书馆,1985年,第356~357页。。

弹压孙/旦压孙⑦護1962; 小田1974, p. 98; Franke1994a, pp. 55-64; Sander1994, pp 105-108; Franke1996b, pp. 113-114;百济2004, pp.74, 81-82。将回鹘文史料所见 Tanyasïn(过去 Radloff、護雅夫、小田寿典等读作 Tanvasïn,Zieme 改读 Tanyasïn)认定为元代汉文史料所见弾圧孙(旦圧孫)是Franke的功绩。(uig. Tanyasin〈 skt. Dhanyasena):据前引史料,可知此人出生于今哈密。大兴教寺校勘活动中,以“翰林学士中奉大夫”头衔任藏文译师。现藏俄罗斯圣彼得堡的抄写于康熙二十六年(1687)的回鹘文《金光明最胜王经》序品之“四天王赞”跋语中亦可见其名⑧关于此跋语,Sander1994引用了Zieme的文本。参看Sander1994, p. 108.。此外,Sander首次向学界刊布的T III M119 号印本佛经扉页内有用梵语婆罗米文书写的铭文,其中记录了弹压孙之名,文字下方有其结跏跌坐的肖像画⑨Sander1994.。前述《旃檀瑞像中国渡来记》跋文载,该经由安藏于1263年从汉文译至回鹘文,再由弹压孙从回鹘文译至藏文⑩百济2004, pp. 74, 81-83.。

再回到史料1,梳理个中信息。首先,史料载迦鲁纳答思师从“国师”学习藏传佛教以及藏语,忽必烈命令刊印其译自藏文、梵文的佛经。这些佛经虽说被赏赐给“诸王”和“大臣”,但或许刊印数量较多,也赏赐给了元朝各汗国王室和忽必烈麾下臣僚。“国师”指八思巴,于中统元年(1260)至至元七年(1270)《元史》卷202《释老传》载:“中統元(1260)年,世祖即位,尊為國師,授以玉印”。由此可确认八思巴于1260年成为国师。《佛祖历代通载》卷21 载:“庚午,師年三十一歲,時至元七(1270)年,詔制大元国字……并号帝師大宝法王”。由此可知其于1270年从国师升为帝师。任国师。故史料亦当出自这一时间段。

史料2 是《大正藏》(No. 1905)收录《根本说一切有部苾芻习学略法》跋语。该佛经出自八思巴之手,原文用藏文写成。从其跋语可知,弹压孙于至元八年上元日(1271年1月20 日)将该经译至“畏吾儿文字”,后由乞台萨哩译成汉文。

总之,史料1、2的年代均可大致推定为忽必烈即位到元朝建立期间。这说明推行“新国家建设政策”时,回鹘臣僚们大规模翻译、出版佛经。

然而,史料1 载,迦鲁纳答思译梵、藏文经论至“畏吾字”;史料2 载,弹压孙将藏文《根本说一切有部苾芻习学略法》译成“畏吾儿文字”。我们必须考虑其中的畏吾字或畏兀儿文字是指回鹘人使用的回鹘文,还是畏兀体蒙古文。对此,前人说法不一。小林高四郎认为“畏兀字”是指畏兀体蒙古文,Kara和森安等则认为是回鹘文①小林1954, p. 358; Kara1981a, p. 233; 森安1983, p. 223.。Franke认为“畏兀儿文字”是指回鹘文②Franke1994a, p. 59.。

事实上,这一问题与忽必烈即位至元朝建立期间是否已经出现蒙古文佛经有关。假设在此期间已出现蒙古文佛经,“畏吾字”、“畏兀儿文字”则可以解释为畏兀体蒙古文,否则只能将其视为回鹘文。僧人搠思吉斡节儿(Čosgi Odsir〈 tib. Chos-kyi ’od-zer)虽然以最早翻译蒙古文佛经而闻名,但他是14世纪上半叶的人物③Cleaves1954, pp. 13-31; Cleaves1988; 贺希格陶克陶1995。下文将论及此人。。因此,尚无法确定在13世纪下半叶是否已出现蒙古文佛经。

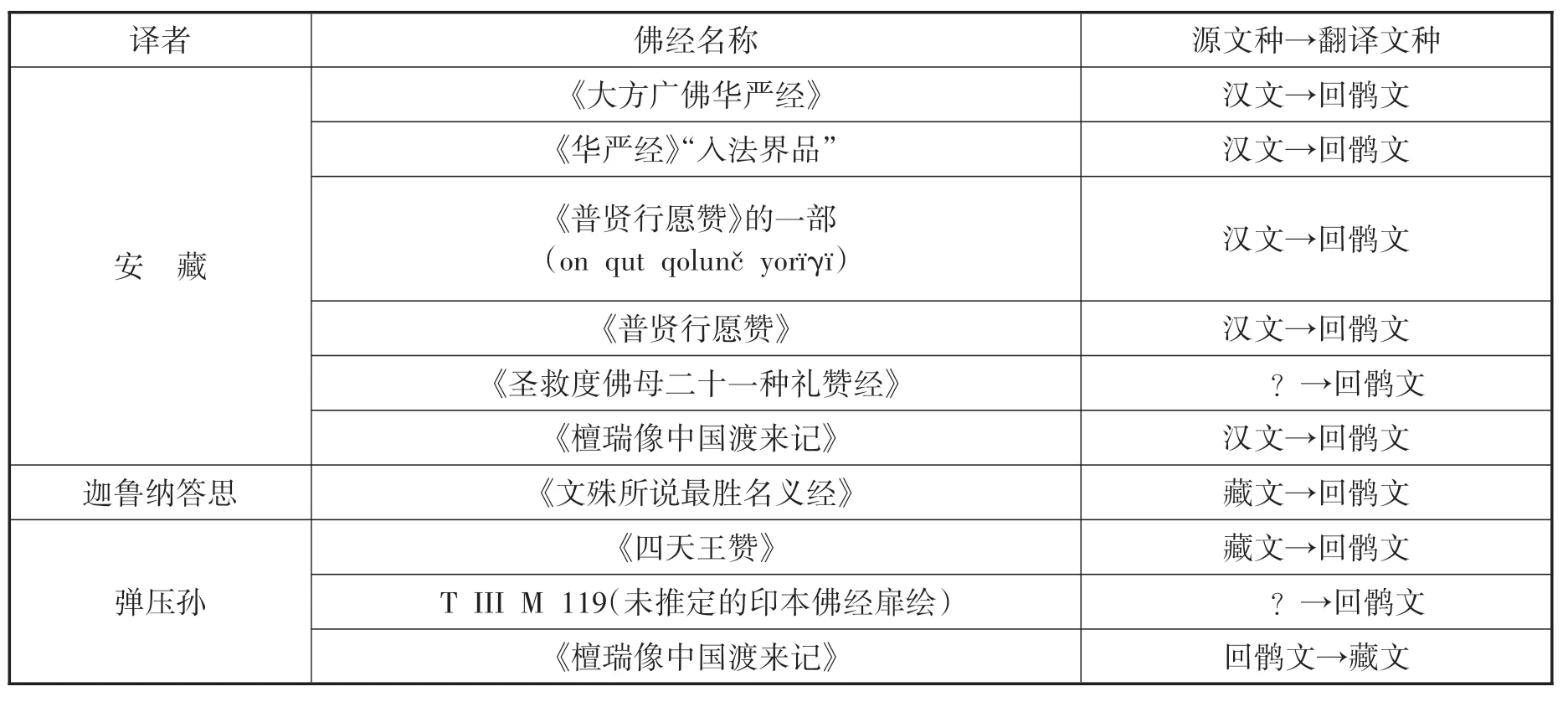

为此,首先梳理前述佛教文献跋语,以确定其从何种语言译至何种语言(下表)。

由上表可知,活跃于13 世纪下半叶的安藏、迦鲁纳答思和弹压孙主要将汉文和藏文佛经译成回鹘文,未见任何跋语记载他们将佛经译至蒙古文。而且,没有任何其它同时期证据可以证明蒙古文佛经于13世纪已经出现。

有关至元二十二至二十四年(1285-1287)在大都大兴教寺举行的佛经校勘活动可参考Franke的研究④Franke1994b, pp. 297-298; Franke1996b, pp. 96-122.。该活动始于忽必烈对汉、藏文《大藏经》在文献数量和内容方面是否不同的疑问。为此,忽必烈于1285年命释教都总统乞台萨哩召集来自华北、吐蕃、印度和回鹘的29 名僧侣,对汉文《大藏经》(弘法藏)和藏文《大藏经》进行大规模校勘。现收录于《昭和法宝总目录》(No. 25, Vol. 2)的《至元法宝勘同总录》即是此次校勘成果的目录。《至元法宝勘同总录》序文罗列了当时参与的29人名单。Franke判明其中7人出身回鹘、6人出自吐蕃、1人来自印度的同时,指出了值得关注的一点,即参加校勘的29 人中无一人可以确定为蒙古人。校勘活动中除了汉文、藏文,尽管还使用了回鹘文、梵文,但并未使用蒙古文。Franke对此作如下解释:忽必烈时代蒙古上层肯定成为了佛教徒,但他们不关心佛经和教义,并且当时蒙古人尚未掌握佛经校勘知识。继而以最早翻译佛经至蒙古文的译师搠思吉斡节儿和锡喇卜僧格(Širab-senge)二人为例,指出二人译经活动均在1300年以后,最终认为蒙古文佛经“产生于忽必烈继任者时期”①Franke1996b, p. 121.。总之,Franke认为13世纪尚未出现蒙古文佛经。

但也有人认为,13 世纪下半叶已经出现蒙古文佛经。据Heissig 推测,刻印于1431年的蒙古文《圣救度佛母二十一种礼赞经》(Āryatrātabuddhamātrikavimsatipūgastotrasūtra)最初由安藏翻译②Heissig1976, pp. 10.。虽然这部佛经很可能译自藏文,但Heissig 据《大正藏》所收汉文《圣救度佛母二十一种礼赞经》是安藏翻译的事实,推测其蒙古文译本也出自安藏之手。Heissig 的观点已被许多学者所接受③如ツイーメ&百济1985, pp. 45, 66; Elverskog1997, p. 123.。据此说法,13 世纪下半叶译自藏文的蒙古文佛经已经出现。但这种看法值得商榷。首先,尚不能确定该经的翻译时间是否能够追溯到蒙元时期(14世纪上半叶)。其次,安藏在13世纪下半叶是否已经用蒙古文翻译佛经亦不能确定。再者,安藏是否有能力这么做同样存疑④参看本文第三页注释6。。该佛经的蒙古文译本应当是14世纪以后之作。前述Franke一方面认为蒙古文佛经出现于14世纪,另一方面却又支持Heissig的说法,观点并不一贯⑤Franke1996b, pp. 110, n. 271.。笔者认为,Heissig的观点缺乏依据。仅就现有史料而言,忽必烈时期尚无蒙古文佛经。

从忽必烈即位到元朝建立期间,回鹘臣僚所译“畏吾字”或“畏兀儿文字”佛经极有可能是回鹘文佛经。那么,13世纪的蒙古统治者为何不用蒙古文而用回鹘文翻译佛经呢?

10 世纪以后,西回鹘王国从摩尼教改宗佛教⑥森安1985, pp. 32-37, 51-62; 森安1989, pp. 19-21;森安1991, pp. 147-160; Moriyasu2003, pp. 96-99.。作为东西方贸易的中转站,这里形成了东西方要素混杂的独特佛教文化圈。回鹘语是西回鹘王国的官方语言,其中富含从吐火罗语、粟特语和汉语等借用的佛教术语,且回鹘语当时业已成为一种能够充分表达佛教概念和思想的语言。是时,蒙古帝国东部的通用语可能是突厥语,而非波斯语或蒙古语⑦Rachewiltz1983, p. 308, n.76.。可以想象,很多以蒙古语为母语的蒙古人同时会突厥语。无疑这是容易做到的。如是,13世纪没必要用无佛教传统的蒙古语来翻译佛经,而是用能够自由表述佛教概念和思想的回鹘语翻译。总之,当时蒙古宫廷所用佛经语言并非蒙古语,而是回鹘语。那么为何在忽必烈即位到元朝建立期间,回鹘臣僚被召集到大都学习藏语,并作为国家事业将藏、梵文佛经和八思巴的著作译成回鹘文出版呢。如果想到作为“新国家建设政策”的一环,忽必烈利用八思巴营造新国家、新帝王出现的氛围,为自己赋予王权权威,也就能理解几乎同时期举行的翻译、出版活动。即忽必烈将藏文佛经及八思巴的著作翻译成回鹘文,然后大量刻印发行,从而广泛传播藏传佛教思想,将国家融入佛教气氛中,以期强调王权正统性⑧例如唐代则天武后登基后命薛怀义以《大云经》为典据,宣扬自己乃弥勒佛降世,之后向天下颁行《大云经》。亦即说,武则天试图通过佛教渲染来使中国史上首位女皇登基的气氛高涨。参看外山1966, pp. 109-116.。正如笔者曾探讨,忽必烈之后的大汗及国家继承了这样的政策①中村2006, pp. 80-82.。

回鹘语对蒙古而言属于“文明语”。尽管13世纪佛教在蒙古内部普及非常有限,但对于其中部分诵读佛经的人,回鹘语无疑是佛教经典语言。正因如此,元朝引进藏传佛教,又将佛经从藏文译至回鹘文,并加以刻印、颁行。总之,不管是从藏文翻译佛经至回鹘文,还是回鹘文佛经的首次印刷,都始于忽必烈时代。过去,模糊地认为从藏文翻译佛经至回鹘文是在蒙元时期(13-14 世纪)②Zieme1992, p. 40.。但据迄今为止的研究,13世纪上半叶出现译自藏文的回鹘文佛经的可能性极低。译自藏文的回鹘文佛经的年代应在13 世纪后半叶至14 世纪中叶。这期间相当数量的藏文佛经被译成回鹘文,特别是《大白伞盖陀罗尼》③回鹘文印本佛经《大白伞盖陀罗尼》的跋语(BTT XIII, Nr.48, p. 172)记载如下:汉译:…下令将陀罗尼之王《大白伞盖陀罗尼》之印度文(梵文)印版精心雕刻,并重新完整的印刷印度文(梵文)、突厥文诸《大白伞盖陀罗尼》一万卷的功德力之下(愿)我们的被选中的、至高无上的可汗、汗之尊敬的、有功德的…关于该经的回鹘文印本刊行数量,目前有100部、108部、500部、1000 部的说法[Zieme1992, p. 97]。就当时而言,10000 部异乎寻常的多,只能是由皇族和元朝官僚们刊行。蒙古统治阶层在当时广泛诵读回鹘文《大白伞盖陀罗尼》。。该经是每年二月在大都举行“白伞盖佛事”的典据经书,在忽必烈时期被译至回鹘文,并得以刻印、颁行的可能性很高④这当然只是史学推论。Ligeti指出该译本是据藏文所译。参看Ligeti1973, pp. 155-159; Elverskogl997, p. 108.。

(本文原文“ウイグル語仏典からモンゴル語仏典へ”发表于《内陸アジア言語の研究》(《内陆亚洲语言研究》)第22 期(2007)第71-118 页,此次汉译发表获《内陆亚洲语言研究》主编、日本大阪大学教授松井太(Dai MATSUI)先生授权许可。另,本文的翻译得到了国际著名突厥与回鹘文献学家Peter Zieme先生的帮助。在此,对松井太先生和Zieme先生深表谢意。)