PNF 训练对肩胛骨动力障碍的康复效果

王 烁,钱菁华

(北京体育大学运动医学与康复学院,北京 100084)

肩关节损伤及不适困扰大众和运动员,成为骨科医生、教练、队医的难题。常表现为肩关节周围的疼痛、关节活动受限、力量减弱等,严重影响了日常生活活动和比赛训练。肩胛骨是肩关节的关键组成部分,肩关节的活动伴随着肩胛骨的运动,肩关节及上肢的运动必须考虑到肩胛胸壁关节的活动[1]。肩胛骨动力障碍(scapular dyskinesis,SD)是指肩胛骨位置(静态或动态)和运动发生异常。肩胛骨动力障碍将影响肩关节的功能,已有研究证实肩胛骨动力障碍与肩关节损伤联系密切,是潜在的损伤风险因素[2-4]。因此,改善肩胛骨的动力学障碍对预防及治疗肩关节的损伤具有重要意义。目前对于SD 的康复主要集中于软组织的放松:按摩牵拉胸小肌及肩部扳机点;肌肉力量练习[5]:增强斜方肌中下束及前锯肌的力量。研究表明,肩胛骨周围肌肉的激活顺序,程度及比例,肌肉之间的协调用力都与肩胛骨动力障碍密切相关[6-8]。

本体感觉神经肉促进技术(proprioceptive neuromuscular facilitation,PNF)作为一种治疗技术,被广泛的应用在康复领域。能有效增加关节的稳定性,在多种感官的参与下改善动作协调性,增强神经肌肉的控制。

本研究将立足于PNF 对神经肌肉控制的改善,将PNF 应用与肩胛骨动力障碍患者的康复中。从肩胛骨静态,动态位置以及上肢功能3 个方面来评价干预效果,为临床肩胛骨动力障碍康复和肩关节损伤预防提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

根据视诊和肩胛骨平衡角(scapular balance angle,SBA)测试选取北京体育大学患有SD 的学科女生16 人(基本情况见表1),均无系统训练史。随机分为实验组(T 组)和对照组(C 组)。

纳入条件[9]:(1)SBA 大于7;(2)疼痛及不适位于肩关节或周围;(3)无肩部肌肉萎缩,神经卡压症状;(4)年龄在18~22 岁。

排除标准[10]:(1)颈部疾病及不适;(2)肩部开放性创伤或感染;(3)急性损伤,骨折或近期手术;(4)肩关节肿胀;(5)反射性交感神经综合征;(6)肩部肌肉异常紧张。

表1 受试者基本信息()Tab.1 Basic information of subjects()

表1 受试者基本信息()Tab.1 Basic information of subjects()

1.2 主要实验仪器及设备

关节角度尺(包含角度读数和长度读数),软尺,Y-Balance 测试仪器。

1.3 研究过程

向受试者讲解实验目的及流程,并取得受试者同意后进行如下指标测试。

1.3.1 DASH 问卷评价 采用DASH 上肢功能调查表评价上肢的功能状态。DASH 得分为0 时,表示上肢功能完全正常;DASH 评分值=(第1 部分得分+第2 部分得分-30)/1.20;DASH 得分为100 时,表明上肢功能极度受限。DASH 评分良好的信效度已经得到验证[11-12]。

1.3.2 体表标志及上肢长度测量 由同一名测试人员用黑色记号笔标记出受试者肩胛骨及周围标志点,包括第7 颈椎棘突(C7)、第9 胸椎棘突(T9)、第10 胸椎棘突(T10),以及双手置于体侧、双手置于两侧髂嵴及双臂外展90°时肩胛下角位置。

上肢长度测量:受试者双足站立,肩关节在额状面外展90°,用软尺量出第7 颈椎棘突到中指指尖的距离。

1.3.3 肩胛骨平衡角(scapula balance angle,SBA) 平衡角为两侧肩胛下角连线与C7、T9、T10棘突连线所成的2 个角度差值的绝对值。

1.3.4 肩胛骨侧方滑移试验(lateral scapular slide test,LSST)LSST 由Kibler 设计来评估肩胛骨在不同位置下的不对称性[13]。该试验在3 个位置下完成:(1)受试者肢体置于体侧(放松位);(2)受试者双侧撑于两侧髂嵴;(3)受试者肩关节外展90°,内旋,大拇指冲前。测试者分别测量3个姿势下两侧肩胛下角到其临近棘突的距离,进行对比,以1.5 cm为界,超过即认为呈异常状态。

1.3.5 上肢Y-Balance 测试 测试时,受试者呈俯卧撑姿势,支撑手置于Y 中心,手指不超过红线,移动手分别将测试板尽力且缓慢地依次推向内侧,外下,外上3 个方向的最远端,然后回到起始位置。

每侧每个方向各进行3 次,最终结果取3 次测试的平均值。Y-Balance 得分=(内侧线+外上线+外下线)/(上肢长度*3);得分能反映肩关节的损伤风险:得分越小,则肩关节损伤的风险越大。

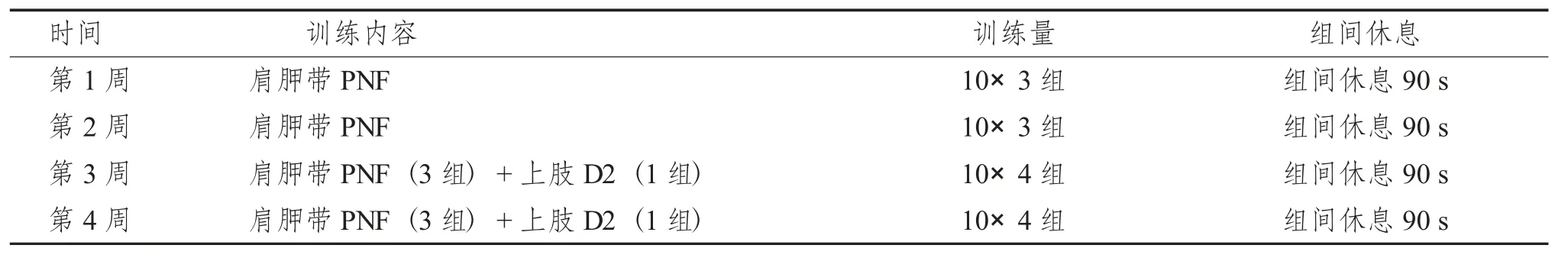

1.3.6 PNF 干预方案 训练共进行4 周,前两周选取肩胛带的D2 模式[14]。包括前降和后抬两个动作,并且在过程中又分为离心训练和向心训练:(1)从前降到后抬,向心动作;(2)从后抬到前降,离心动作;(3)从后抬到前降,向心动作;(4)从前降到后抬,离心动作;后2 周在此基础上增加PNF 上肢D2 伸展模式的训练。

实验组按照表2 进行干预,每周训练3 次,每次训练至少间隔1 d。共进行4 周干预,4 周训练结束后进行一次测试(内容同干预前)。对照组在实验结束后进行补偿性治疗。

表2 实验组干预方案Tab.2 The intervention protocol of experimental group

1.4 统计学处理

利用SPSS 进行组内配对样本t 检验,组间进行独立样本t 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肩胛骨平衡角

如表3 所示,干预前后前T 组平衡角出现显著性差异(P<0.05),而C 组未出现显著性差异(P>0.05)。

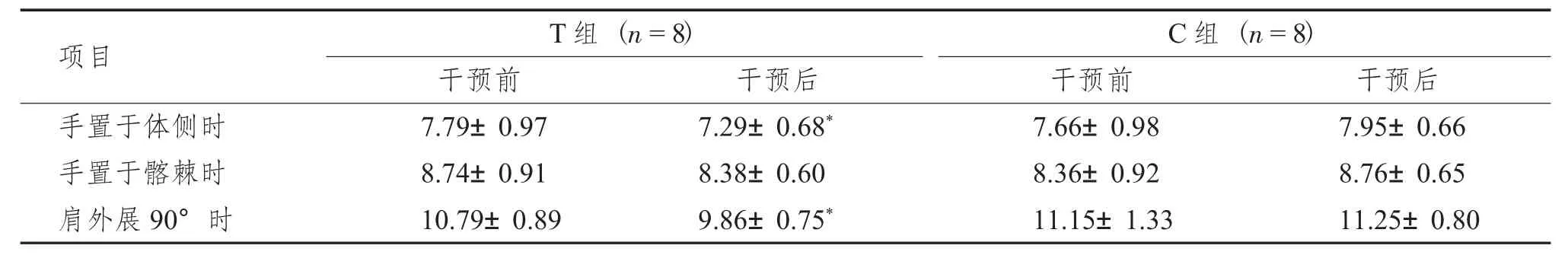

2.2 肩胛骨侧方滑移测试(LSST)

如表4 所示,干预前后前T 组在手置于体侧,肩外展90°时出现显著性差异,C 组干预前后差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 上肢功能

2.3.1 DSAH 评分 如表5 所示,干预前后T 组与C 组在DASH 评分上均未表现出显著性差异。

2.3.2 上肢Y-Balance 测试 如表6 所示,干预前后前T 组在内侧线,外上线,外下线及得分上均出现显著性差异(P<0.05)。而对照组未出现显著性差异。

表3 T 组,C 组干预前后肩胛骨平衡角[(),°]Tab.3 The balance angle of scapula in group T and group C before and after intervention [(),°]

表3 T 组,C 组干预前后肩胛骨平衡角[(),°]Tab.3 The balance angle of scapula in group T and group C before and after intervention [(),°]

组内干预前后比较,*P <0.05;T 组干预前后相比:P=0.01,t=3.536。

表4 T 组,C 组干预前后肩胛下角到同一水平棘突的距离[(),cm]Tab.4 The distance from the inferior angle of scapula to the same horizontal spinous process in group T and group C before and after intervention [(),cm]

表4 T 组,C 组干预前后肩胛下角到同一水平棘突的距离[(),cm]Tab.4 The distance from the inferior angle of scapula to the same horizontal spinous process in group T and group C before and after intervention [(),cm]

组内干预前后比较,*P <0.05;外展90°时:P=0.028,t=2.768。

表5 T 组,C 组干预前后DASH 评分[(),分]Tab.5 DASH scores in group T and group C before and after intervention [(),Points]

表5 T 组,C 组干预前后DASH 评分[(),分]Tab.5 DASH scores in group T and group C before and after intervention [(),Points]

表6 T 组,C 组干预前后上肢Y-Balance 测试[(),cm]Tab.6 Upper limb y-balance in group T and group C before and after intervention [(),cm]

表6 T 组,C 组干预前后上肢Y-Balance 测试[(),cm]Tab.6 Upper limb y-balance in group T and group C before and after intervention [(),cm]

组内干预前后比较,*P <0.05;;T 组干预前后相比:内侧线:P=0.005,t=-4.065;外上线:P=0.008,t=-3.666;外下线:P=0.003,t=-4.437;得分:P=0.002,t=-4.604。

3 讨论

3.1 PNF 干预对SBA 的影响

SBA 作为客观指标可评估肩胛骨的位置及旋转,对SD 的诊断具有高敏感度(72.73%)和特异性(90.91%)。平衡角作为一个可重复的,简便易行的指标,同时具有高敏感度和特异性被纳入评价指标[9]。PNF 干预后SBA 呈现减小趋势。肩胛骨的运动发生在3 个平面上:SBA 可以反映出两侧肩胛骨冠状面(上下)及矢状面(内外旋)的对称性,与两侧肩胛骨的高度和有无翘起有直接关系。肩胛骨通过处于合适的位置,完成恰当的动作来辅助肩关节活动,改善肩关节的功能。正常的解剖位置和生理基础才能创造正常的生物力学进而达到良好的功能。胸小肌静息时肌肉长度缩短会引起肩胛骨的前伸[15],影响肩胛骨的上下位置,减小肩峰下的空间,可以通过胸小肌的长度来分析肩胛骨位置;并且因胸小肌的缩短而导致的肩胛骨运动改变与肩峰下撞击非常相似。胸小肌、斜方肌上束、肩胛提肌的紧张,前锯肌的无力都会影响肩胛骨的上下位置。肩胛骨内侧缘的翘起会影响肩袖力偶和肩关节的功能。研究表明,肩胛骨内侧缘的翘起会对肩关节内旋的肌力产生影响[16]。本实验结果提示,4 周的PNF 可以有效协调肌肉之间的关系,放松斜方肌上束和胸小肌,激活前锯肌,改善肩胛骨的上移和内侧缘翘起。

3.2 PNF 干预对LSST 的影响

LSST 是评价SD 的一种简单易行的方法并且能够反映出肩胛骨在运动中的位置变化,易重复,信效度达0.8,故采用LSST 作为评价指标之一[17]。双手置于体侧时反映出肩胛骨静息状态下的外移程度。此时,不涉及动作中肌肉激活顺序及程度的问题,仅与肌肉的长度与张力有关,此时的差异说明PNF 能有效放松与肩胛骨外移有关的肌肉(胸小肌),增强与肩胛骨回缩有关肌肉(菱形肌、斜方肌中下束)的力量。

当肩外展到90°时,肩胛下角与脊柱之间的距离减小,即肩胛骨外移减少。原因可能是在外展过程中斜方肌中下束及前锯肌的激活,有效的制约了肩胛骨的过度外移[18]。对患有肩峰下撞击综合征的过顶项目运动员进行6 周的干预(包括俯卧位伸展和旋外、水平外展、侧卧位前屈和外旋)后,发现:斜方肌3 束的最大等长收缩增加并且在肩上举过程中激活减少。斜方肌上束/前锯肌明显降低,斜方肌上束/斜方肌中束,斜方肌上束/斜方肌下束无明显变化。斜方肌下束和前锯肌与斜方肌上束相比,激活均提前,但是对激活顺序并无影响[19]。

双手置于髂嵴时并没有显著性差异;肩肱节律会因动作(外展,前屈)、运动平面(肩胛骨平面,冠状面)、负重与否发生变化[20-21];在非负重情况下,肩肱节律约为2:1[22]。据此,在该实验中,肩关节外展0~30°时,肩胛骨不动;在外展30~60°时,肱骨与肩胛骨按照2:1 的节律进行运动,即肱骨外展2°,肩胛骨外移1°。据此推算,肩关节外展到45°位时,肩胛骨只有5°的外移,并没有为肌肉提供充足的收缩活动空间,且合并测量误差未出现显著性差异。另一方面,经过4 周的PNF 干预可能没有有效提高与肩胛骨外移相关肌肉(前锯肌、菱形肌、斜方肌中下束)的激活程度,或激活时序仍有延迟。

在Mendez 的研究[23]中发现,在突然发出的和可预测的两种不同动作模式中,肩胛带肌肉的激活不同:在突然发出的动作中,肩胛带所有肌肉的激活都会提前,但没有表现出特定的动作模式;然而在可预测的动作中,斜方肌下束,前锯肌比斜方肌上束的激活要提前。在LSST 测试中,受试者清楚3 个动作的要求,可以将其归为可预测的动作。由于动作可预测而导致的肩胛带肌肉激活模式改善,也可能是使得肩胛骨外移减少的原因。

有研究表明,在与过顶有关的肌肉疲劳后,肩胛骨的位置会发生变化,表现为:在外展45°位及60°位时,肩胛骨外旋(翼状肩),上回旋增加;在0°、45°、60°外展时均表现为肩胛骨外移增加[24]。在体侧及外展90°时,肩胛骨外移的减少说明PNF 干预使得肩胛带各肌肉处于平衡状态,减少了疲劳的产生。

3.3 PNF 对肩关节功能活动的影响

上肢的Y-Balance 测试用来评价3 点支撑位时,在闭链运动中上肢功能水平(灵活性和稳定性)水平[26],同时与躯干旋转、核心的稳定有关[25]。测试是在稳定自身重量的前提下,完成3 个方向上的最远伸展。实验结果表明,PNF 干预对上肢Y-Balance 测试成绩有显著提高,且提高表现在各个方向上。实验结果说明:4 周上肢PNF 干预能有效改善肩关节的稳定性,降低肩关节的损伤风险。该测试属于自重负荷下的上肢闭链活动,评价个体在三点俯卧撑姿势(单手和双足支撑且双脚与肩同宽)时的单侧上肢活动能力,综合展现出上肢的力量,灵活和稳定。

肩胛骨是上肢带的组成之一,在肩关节及上肢活动中扮演着重要角色,并起着连接上肢及核心的作用。Y-Balance 中外上线和外下线的测试均属于伸展动作;在伸展动作中,肩胛骨必须足够的上回旋来增大肩峰与肩袖之间的空间来降低撞击和肩峰下的压力,不但要求肩胛骨有良好的灵活度,对肩胛骨的稳定和控制也提出要求。通过PNF 的干预,对肩胛骨力量、稳定及神经肌肉控制的进行了强化,对改善上肢功能有显著意义。

实验结果显示,PNF 干预对DASH 评分无显著影响。DASH 评分可以反映出上肢各个关节的功能障碍程度,PNF 练习有效地提高了上肢Y-Balance 测试成绩,理应对DASH 评分同样产生显著影响。未出现阳性的原因可能为:受试者干预前DASH 评分较低,即上肢功能障碍不严重,能够较高质量的保证日常生活,并且受试者排出标准排出了可能存在的神经症状。仅存的障碍可能需要更长的干预时间来解决。

4 周PNF 干预可有效改善肩胛骨静态和动态位置:表现为肩胛骨平衡角减小,肩外展90°时肩胛骨外移减少;肩胛骨位置的改善能有效提高上肢功能。