“地图的阅读”教学设计

李增辉

(福建师范大学地理科学学院 福建福州 350007)

一、教材分析

七年级(上册)地理是基础册。因此,本书多为基础性、入门性的知识内容。本书的第一章,主要普及地球与地图的相关内容;地图的阅读在本章的第三节。通过前两节的知识铺垫,学生已对地图的相关基本知识有所了解,在衔接的基础上,进一步深入了解如何阅读地图。

二、学情分析

七年级上学期,学生刚开始学习地理知识,对基础知识和学习方法比较陌生。但地图在生活中比较常见。例如,部分学生外出旅游机会较多,期间无形中会渗透到地图阅读方面的素养。因此,教师在教学过程中,密切联系学生已有的知识经验,结合实际生活引导学生主动参与、乐于探究、勤于动手的学习习惯,在获取新知识的同时,培养分析和解决问题的能力。

三、教学目标

(一)知识与技能

1.要求学生通过阅读各类地图,了解地图上的比例尺、方向、图例等基础知识。

2.要求学生通过计算、比较等方式,培养学生的读图能力,建立起地图的空间概念。

(二)过程与方法

1.要求学生通过实验动手查阅地图,熟悉地图的基本使用。

2.要求学生通过读图,加强学生的读图分析能力。

(三)情感态度与价值观

要求学生通过学习地图方向的辨别等知识,培养严谨的科学态度。

四、教学重难点

重点:1.比例尺及其表示方法。

2.在有经纬网的地图上判别方向。

难点:比例尺的换算及大小比较。

五、教学过程

导入:谜语“容纳千山万水,胸怀五湖四海,藏下中外名称,浑身绚丽多彩”打一地理工具(地图)。

教师引导:同学们,我们在阅读地图时,需要掌握到哪些基础知识呢?请大家结合课本,一起探索阅读地图的奥秘。

学生活动:学生开始熟悉课程内容,在问题的导向下进行学习,学会重点把握学习内容。

设计意图:教师通过猜谜语的形式,引出新课内容,激发学生的兴趣,以问题引领课堂,逐步培养学生稳定的学习动机。

环节一:了解比例尺

教师引导:通过读教科书中的中国台湾省地图(图1.22)提出问题,什么是比例尺?比例尺的表示方式有哪些?

学生响应:比例尺是表示图上距离比实际距离的缩小程度,换算公式:比例尺=图上距离/实际距离。

教师提醒:我们学过小学数学,对带有单位的两个数之间进行换算前,需要进行单位换算,将单位进行统一,即图上距离是厘米的单位。那么,实际距离应该也要换算成厘米的形式。

教师提问:比例尺有几种表示方法呢?(文字式,数字式,线段式)。

请同学们在课本P16对图1.22用另外两种比例尺的表示方式,表示在中国台湾岛的地图上。(文字式,数字式)。

环节二:应用比例尺

教师提问:比例尺在实际生活中如何应用呢?我们能否根据中国台湾岛地图表示出比例尺的应用价值呢?

1.请根据课本的P16图1.22,测量台北到台中的实际距离。

2.比例尺的比较:比较下列三种比例尺的大小。

①1∶100 000 ②1∶50 000 ③1∶20 000 000

设计意图:通过图上距离与实际距离的动手换算,进一步理解比例尺的应用价值。此外,通过比例尺的简单比较,为下一节课选择合适的地图,以及不同比例尺地图的比较做铺垫。

环节三:了解图例

教师提问:图例是什么?

学生活动:提取课本中的相关信息进行回答。

教师活动:总的概括图例的概念及其作用,开展活动。

活动:在学习图1.25各图例的基础上,根据图1.22和图1.26,请学生说出图中的地理事物。

环节四:认识方向标

教师展示一张中国地图,并提出问题:我们通过课本了解到地图的3种基本语言,下图我们可以看出分别有哪几种语言呢?3种语言是不是都出现了呢?

学生发现:具有图例和比例尺,没有看到指向标。

教师引导:那什么是指向标呢?它的作用是什么呢?如果没有指向标能不能正常读图呢?

学生活动:部分学生小声念出了指向标相关的内容,也有部分学生发现有经纬网的地图不需要指向标。

教师总结:指向标指明了地图的判读方向。一般而言,在没有方向标与经纬网的情况下,默认是上北下南,左西右东。下面展示局地方位图与中国经纬网图,分别思考如何判别方向?

学生活动:学生之间开始观察两幅图与其他图在方向判别方面的区别,局地经纬网图的指向标是斜着的,中国经纬网图没有指向标。同学之间开始讨论如何进行方向的判别。

教师提问:哪位同学来分析一下图1的指向标的特点?根据图1如何判读事物之间的相对方向?

学生代表回答:……

教师提问:那图2有什么特点呢?判别方向有哪些依据呢?

学生反应:开始练习上一节学习的经线、纬线,以及经度、纬度,并分析出相对方向的判读。

活动:根据课本中图1.24,运用地图上判别方向的方法,判断图1.24中,温哥华在尼皮贡的哪个方向,怀特霍斯在埃德蒙顿的什么方向,埃德蒙顿在怀特霍斯哪个方向?

学生思考:根据刚才的知识回顾,对经纬网地图的城市方位进行判读。然后,派各组代表发言,并说出判别方位的依据。

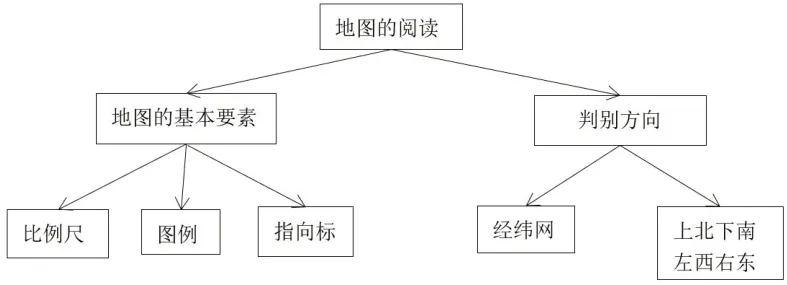

六、板书

七、教学反思

此次教学设计考虑到本节课内容的实质与学情,以谜语的形式导入,激发七年级新生对地理学科的好奇心。此外,由于学生刚接触地理不久,对地理的学科思维和学习方法还需要适应。在本节课中,对新的概念,教师进行专门的分析与总结;对可以进行动手操作完成的,给学生表现的机会。如结合地图,根据比例尺推导出两地之间的实际距离。教师在这样的教学中,为学生带来一种获得感,为进一步培养学生稳定的学习动机做铺垫。