白鹤东部种群迁徙模式与重要中途停歇地的变化*

杨秀林 江红星 邹畅林 王 永 林宝庆 李连山

(1.中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 国家林业和草原局森林保护学重点实验室 北京 100091;2.吉林莫莫格国家级自然保护区管理局 镇赉 132000;3.吉林向海国家级自然保护区管理局 通榆 137215)

白鹤(Grusleucogeranus)是中国I级重点保护野生动物,世界自然保护联盟红皮书自2000年至今一直将其列为“极危”等级(BirdLife International,2018)。白鹤包括3个种群,繁殖地均位于俄罗斯的北部,长途迁徙分别抵达伊朗、印度和中国越冬。目前,全球白鹤种群数量估计为3 500~4 000只,99%以上属于东部种群(BirdLife International,2018),考虑到白鹤西部和中部种群几乎完全消失,白鹤全球种群保护取决于东部种群的保护。东部种群越冬于中国长江中下游地区,几乎所有的个体都在鄱阳湖及其周边湿地越冬(王岐山等,2000;Kainaetal.,2002)。

白鹤是世界上15种鹤类中迁徙距离最长的鹤类(Johnsgard,1983),每年在繁殖地与越冬地之间迁徙距离平均达到5 300 km(Kainaetal.,2002;李秀明等,2016)。在迁徙过程中,鸟类所消耗的能量是其在迁徙以前身体所积蓄能量的数倍(McNeiletal.,1972)。为了完成长距离的迁徙,鸟类在迁徙途中需要在一系列的中途停歇地补充食物并积蓄能量。中途停歇地是联系鸟类繁殖地和非繁殖地的枢纽,对于鸟类完成整个迁徙过程并成功繁殖起到至关重要的作用(Schaubetal.,2000;Newton,2008)。

白鹤是最依赖浅水湿地(水深<30 cm)生存的鹤类(del Hoyoetal.,1996)。在迁徙过程中,白鹤主要以扁秆藨草(Scirpusplaniculmis)和三江藨草(S.nipponicus)的地下球茎为主要食物(刘春悦等,2013;Jiangetal.,2015)。白鹤同大多数鹤类、鹳类、雁类和海滨鸟一样,每年春、秋季节都要通过狭窄的迁徙通道,利用数量有限的适宜停歇地补充能量(Kanaietal.,2000;2002;Newton,2008)。对于这些鸟类,能量补给地往往是局部的并且相距很远,迁徙过程中年内和年际间都表现出较强的地点稳定性(site fidelity)。如三趾鹬(Calidrisalba)在冰岛西南部的一个停歇地点重捕率达到65%(Gudmundssonetal.,1992);白额雁(Anseralbifrons)在冰岛2个停歇地点的重见率超过87%(Foxetal.,2002)。然而,中途停歇地的选择会随着环境的压力,如食物资源、栖息地类型、捕食风险以及干扰等因素的变化而发生改变(Newton,2008)。

1995—1996年,Kanai等(2002)首次采用日本生产的T-2050卫星跟踪器(65 g),成功获取5只白鹤完整的秋季迁徙路线,以7天为临界值,识别出中国齐齐哈尔—白城地区、辽河三角洲和黄河三角洲是其重要的中途停歇地。在过去的20多年间,中国政府加强了湿地保护管理,但随着工农业发展和城镇化进程,湿地仍呈现萎缩趋势。2003—2013年中国湿地减少3 390万hm2,平均每年消失率为0.94%(Mengetal.,2017)。在这种情况下,白鹤是否还能在传统的中途停歇地补充能量来完成迁徙过程,迁徙通道上是否存在适宜的潜在栖息地,白鹤的迁徙行为,如停歇次数与时间,是否随着环境变化也会发生相应的改变,还缺乏相关研究。

卫星跟踪技术可以准确地得到跟踪对象的迁徙时间、地点和迁徙路径,具有跟踪范围广、时间长等优点(Seegaretal.,1996;关鸿亮等,2000;Microwave TelemetryInc,2018)。随着太阳能板替代锂电池,以及全球定位系统(global positioning system,GPS)和全球移动通信系统(global system for mobile communications,GSM)的应用,显著减小了跟踪器的体积和质量,延长了续航能力,提高了定位精度,缩短了定位间隔和数据传输时间,降低了使用成本,在鸟类迁徙规律和种群生态学中得到广泛应用(Bertholdetal.,2004;Meyburgetal.,2012;Microwave TelemetryInc,2018)。2014—2015年,李秀明等(2016)采用中国湖南环球信士生产的HQBP3622型号GPS/GMS卫星跟踪器(22 g),对6只白鹤进行了跟踪,以20天为分界点区分了长期和短期中途停歇地,但未对识别的中途停歇地进行综合分析。本研究利用2016—2017年10只卫星跟踪白鹤的定位数据,根据停歇天数不同将中途停歇地划分为4种类型,结合ArcGIS 10.2的空间分析功能,主要目的是:1)对比春、秋迁徙参数,分析白鹤的迁徙对策是否存在季节性差异,迁徙模式是否为兼性迁徙(facultative migration);2)对比分析近20年来白鹤在中国境内中途停歇地的分布变化,评价不同尺度下其重要性的优先次序;3)结合现有保护体系,提出白鹤中途停歇地保护空缺和管理建议。

1 研究方法

1.1 白鹤捕捉与卫星跟踪设备

2016—2017年,在中国东北松嫩平原4个保护区卫星跟踪10只白鹤个体(表1)。卫星跟踪器为湖南环球信士科技有限公司生产,型号分别为HQBG3621和HQBG5037S,质量分别为24、40 g,均小于白鹤质量的1%,满足跟踪器质量不超过鸟类体质量3%的国际标准(关鸿亮等,2000)。跟踪器采用GPS/GSM系统、太阳能供电装置,采用背负式的佩戴方式(Nagendranetal.,1994)。每台设备采集数据时间间隔1~3 h不等,定位精度等级分为A(误差<5 m)、B(5 m<误差<10 m)、C(10 m<误差<20 m)、D(20 m<误差<100 m)、E(100 m<误差<2 000 m)和无效(误差>2 000 m)。本研究中仅采用A、B、C、D 4个等级的数据进行分析。

1.2 卫星跟踪数据与迁徙参数

2016—2018年,共获取春季5条、秋季6条完整迁徙路线;9条不完整的秋季迁徙路线,即松嫩平原到越冬地的迁徙路线;3条不完整的春季迁徙路线,包括1条越冬地到黑龙江黑河离境,1条越冬地到内蒙古通辽和1条林甸到黑龙江黑河离境(表1)。

为分析白鹤的迁徙模式,本研究将迁徙过程中的中途停歇地视为迁徙节点(migration segmentation point),繁殖地与越冬地也视为迁徙节点,迁徙节点将迁徙过程分为若干个迁徙节段(migrationleg)(Edelhoffetal.,2016;Liuetal.,2017)。迁徙节段长度(migrationleg distance)为连续2个迁徙节点之间的距离,总迁徙距离(migration distance)为每个迁徙季节所有迁徙节段的长度总和。结合白鹤中途停歇地的斑块大小,以4 km·h-1为阈值,当白鹤平均移动距离小于4 km·h-1且停歇时间超过2 h,代表1次中途停歇,识别出白鹤中途停歇地(stopover site)的分布与数量(Dodgeetal.,2008)。

为分析白鹤春、秋迁徙节律,统计白鹤离开越冬地/繁殖地、迁离/迁到中国、迁到/迁离松辽平原(以41°N纬度线为标志,即渤海的北端)、抵达繁殖地/越冬地的时间等迁徙参数。同时,计算连续2个迁徙节点的迁徙时长(migration duration)以及同一停歇单元的停歇时间(staying duration)。前者即为后一个迁徙节点的达到时间与第一个迁徙节点离开时间之差,后者即为同一停歇单元中最后一个迁徙节点的离开时间与第一个迁徙节点的到达时间之差。

使用ArcGIS 10.2(ESRI Inc.,Redlands,CA,USA)绘制白鹤春季、秋季的迁徙路线图。春季迁徙期界定为1年中第60天至第200天,秋季迁徙期为1年中第240天至第350天。迁徙参数数据表示方式为均值±标准差(mean ±SD),迁徙日期和停歇日期表述方式为均值(范围、样本数)。文中差异显著性分析均采用SPSS 20.0中2个独立样本非参数检验中的Mann-Whitney U检验。

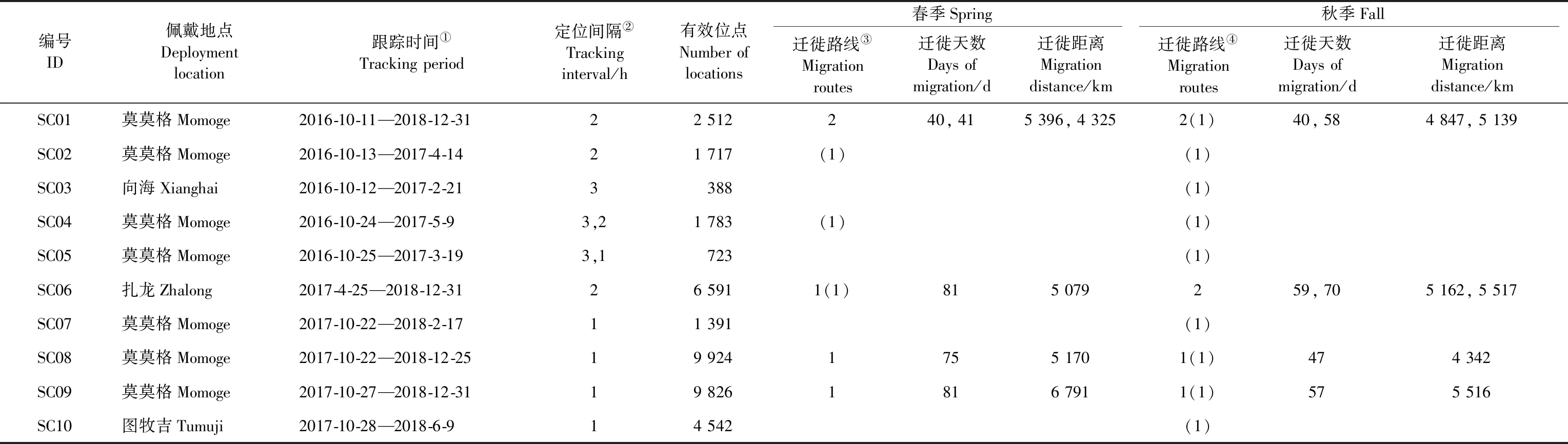

表1 2016年9月—2017年10月卫星跟踪器10只白鹤的基本信息Tab.1 Tracking information of 10 Siberian cranes with GPS/GMS satellite transmitters from September 2016 to October 2017

①SC01,SC06和SC09的结束日期指文章使用跟踪数据的最近日期,实际上设备信号并未中断。The end date SC01,SC06 and SC09 represents the latest date of tracking data used in this paper,while the device signal was not interrupted.

②SC04自佩戴跟踪器之日至2017年4月1日为每3 h定位1次,之后每2 h定位1次;SC05自佩戴跟踪器之日至2017年3月3日为每3 h定位1次,之后每1 h定位1次。The tracking device of SC04 recorded locations in every 3 hours from the date of deployment to April 1 2017.After then,the device recorded in every 2 hours.The tracking unit of SC05 recorded locations in every 3 hours from the date of deployment to March 3 2017.After then,the device recorded in every one hour.

③、④括号中的数字代表对应跟踪白鹤完成的部分迁徙路线数量。Number with parenthesis is the number of part migration route that tracked cranes completed.

1.3 中途停歇地的分类与权重

为对比分析20年间中国的湿地变化是否导致白鹤中途停歇地的时空变化,本研究沿用Kanai等(2002)将停歇天数≥7天的地点界定为重要中途停歇地。其次,将停歇小于7天的中途停歇地划分一般中途停歇地(7天>停歇时间≥3天)、临时停歇地(3天>停歇时间≥1天)以及休整地(1天>停歇时间≥2 h)3种类型。

中途停歇单元(staging unit/area)是基于生态和保护价值,从保护地尺度,结合现有的保护体系和水文地貌单元,将中途停歇地对应的地理单元划分为中途停歇单元(Warnock,2010)。为了识别不同中途停歇单元对白鹤完成迁徙过程的重要性,考虑到4类中途停歇地的停歇时间是基于2的倍数来划分的,依次将4种类型的停歇地重要性权重赋值为16、8、4、2。将春季、秋季迁徙季节不同停歇地重要性权重累加,即得到该停歇单元重要性的分值,公式如下:

式中:S为停歇单元重要性的分值,V为停歇单元中不同停歇地类型的重要性权重,n为停歇单元中停歇地数量。比如,停歇单元A中仅有一个重要中途停歇地,其权重为16分;而停歇单元B中有4个临时停歇地,其权重值也为16分,笔者则认为停歇单元A和B对于白鹤中途停歇具有同样的重要性,这与2种类型停歇地停歇时间划分也保持一致。

区域尺度上,计算重要中途停歇地在不同迁徙区域中所占比例。结合现有保护体系,分析白鹤重要中途停歇地的保护现状。

2 结果与分析

2.1 迁徙路线

本研究识别出俄罗斯科雷马低地(Kolyma Lowland)以及亚纳河-因迪吉尔卡河低地(Yana River-Indi Gilka Lowland)2处繁殖地,纬度基本一致,经度相差12°,相距约500 km;识别出中国江西鄱阳湖是其主要越冬地(13只次/15只次),其次湖北网湖和山东黄河三角洲分别有1只次白鹤越冬。湖北网湖与江西鄱阳湖盆地相距仅120 km,但这只SC03于2017年2月16日以后没有位点返回。SC08于2018年11月24日抵达山东黄河三角洲,直到12月25日信号消失,于2019年1月14日再次通过彩环S24在野外观察到,该处与鄱阳湖纬度相差9°,相距约1 020 km。

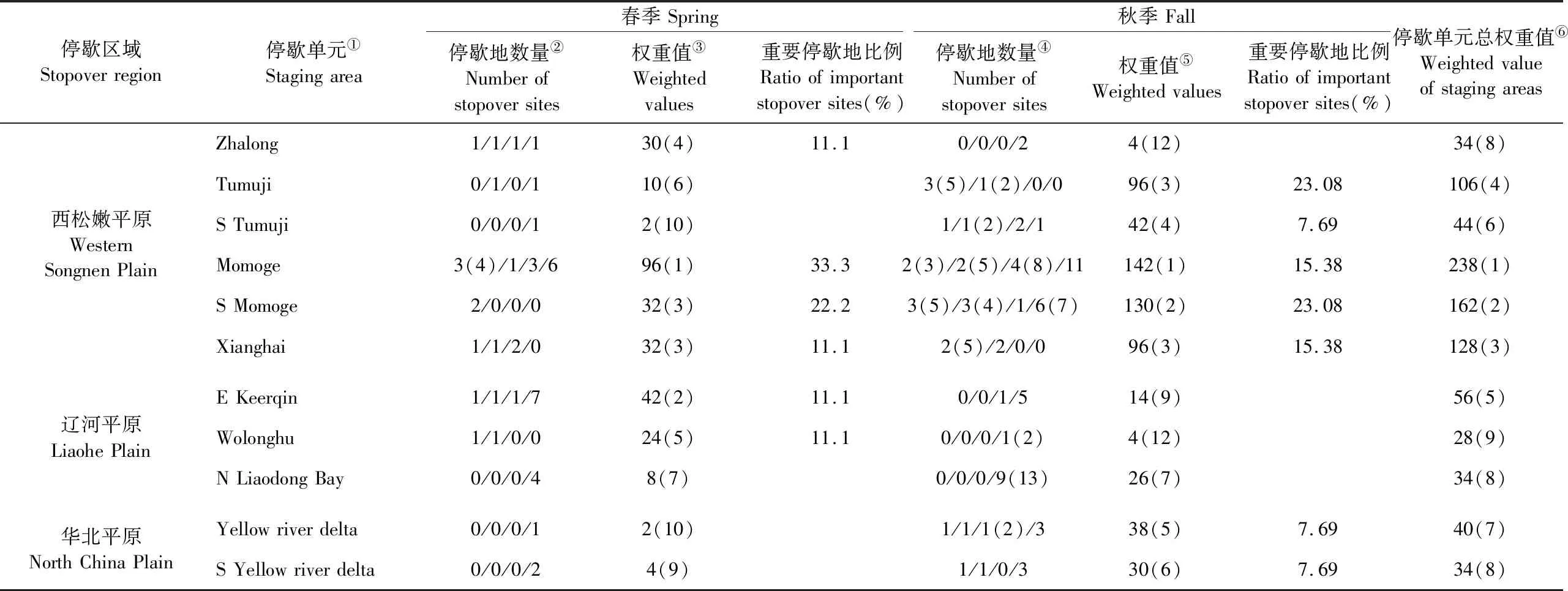

总体上,白鹤的春、秋迁徙路线基本相似,均沿着比较狭窄的通道往返迁徙。春季从越冬地到渤海北端,迁徙路线相对离散,而秋季从繁殖地到中国国境,迁徙路线相对离散。春季识别出中国境内辽河平原的卧龙湖(1个)和科尔沁沙地部湿地(1个),西松嫩平原的向海(1个)、莫莫格(3个)保护区及其周边地区(2个)、扎龙保护区(1个)等6处重要中途停歇单元的9个重要中途停歇地(表2)。秋季识别出中国境内西松嫩平原图牧吉保护区(3个重要中途停歇地)及其周边区域(1个)、莫莫格保护区(2个)及其周边区域(3个)以及向海保护区(2个),山东黄河三角洲(1个)及其周边地区(1个)等7处重要停歇单元的13个重要中途停歇地(表2)。

2.2 迁徙模式

春季迁徙季节,白鹤平均于3月25日(3月9日—4月12日,7)离开越冬地,历时(3.7±0.76)天,于3月28日(3月12日—4月16日)抵达渤海北端,在松辽平原停歇(43.03±16.09)天后,于5月10日(5月8日—5月15日,n=7)迁离出境,历时(16.8±3.97)天后,于5月27日(5月21日—6月4日,n=6)抵达俄罗斯西伯利亚苔原带繁殖。

秋季迁徙季节,白鹤平均于9月26日(9月20日—10月9日,n=6)从西伯利亚繁殖地离开,历时(16.7±8.38)天后,于10月13日(10月4日—11月10日)抵达中国境内,在东北松辽平原停歇(30.3±10.05)天后,于11月10日(10月25日—11月22日,n=15)抵达渤海北端,历时(8.7±8.12)天后,于11月17日(10月29日—12月17日,n=15)抵达越冬地。

从迁徙时间来看,越冬地与繁殖地春季迁徙时间为(62.6±21.2)天(40~81天,n=5),秋季迁徙时间为(55.2±10.4)天(40~70天,n=6),两者之间差异不显著。与李秀明等(2016)春、秋迁徙时间也无显著差异[(57.5±8.81)天和(51.3±9.84)天]。在俄罗斯境内春、秋迁徙时间分别为16.8±4.0天(12~21天,n=6)和(16.7±8.4)天(10~33天,n=6);在中国境内春、秋迁徙时间分别为(45.8±15.8)天(28~64天,n=6)和(42.2±9.4)天(15~56天,n=6)。

从停歇时间来看,繁殖地停歇时间为(124.2±5.5)天(117~132天,n=6),越冬地停歇时间为(134.9±22.9)天(111~166天,n=7),两者之间差异不显著。春、秋迁徙期在松嫩平原和辽河平原停歇时间分别为(43.03±16.1)天(23~60天,n=6)、(30.3±10.1)天(10~39天,n=6),占全年时间的1/5。

表2 春秋迁徙季节白鹤不同停歇区域和停歇单元中重要中途停歇地的分布与重要性排序Tab.2 Distribution and rank of important stopover sites of Siberian Cranes in different staging areas and staging regions in spring and fall migration seasons

① Zhalong:黑龙江扎龙国家级自保护区Zhalong National Natrute Reserve(NNR) in Heilongjiang;Tumuji:内蒙古图牧吉国家级自然保护区Tumuji NNR;S Tumuji图牧吉保护区周边区域Surrounding area of Tumuji;Momoge:吉林莫莫格国家级自然保护区Momoge NNR in Jilin;S Momoge:莫莫格保护区周边区域Surrounding area of Momoge;Xianghai:吉林向海国家级自然保护区Xianghai NNR in Jilin;E Keerqin:科尔沁沙地东部Eastern Keerqin Sandy Land;Wolonghu:卧龙湖省级自然保护区Wolong Lake Provincial Nature Reserve;N Liaodong Bay:辽东湾北部Northern Liaodong Bay;Yellow River Delta:山东黄河三角洲国家级自然保护区Yellow River Delta NNR;S Yellow River Delta:黄河三角洲保护区周边区域Surrounding area of Yellow River Delta.

②④斜杠分隔的数字分别代表重要中途停歇地/一般中途停歇地/临时停歇地/休整地的数量,括号中数字表示对应地点停歇的白鹤只次数Number separated by slashes indicates the number of important stopover sites/common stopover sites/temporal stopover sites /resting sites,respectively.Number in the brackets represents the total number of times that Siberian Cranes used the specific stopover site.

③⑤⑥括号中数字代表停歇单元的整体排序情况。Number in brackets indicates the rank in the importance of different staging area in each migration season.

从停歇次数来看,在越冬地与渤海北端(辽东湾北部)长达1 400 km的距离中,春、秋季节仅停歇(1.9±1.1)次(0~3次,n=7)和(2.5±1.8)次(0~6次,n=15);而中国境内迁徙距离长达2 700 km总停歇次数分别达到(10.3±6.4)次(1~19次,n=6)和(7.8±5.4)次(2~17次,n=6)。由此可见辽东湾到越冬地之间缺乏适宜的白鹤中途停歇地。

从迁徙距离来看,越冬地和繁殖地之间春、秋季达到(5 352.3±899.1) km(4 325.2~6 790.5 km,n=5)和(5 087.3±444.9) km(4 847.3~5 516.7 km,n=6),两者之间无差异显著性。与Kanai等(2002)1995—1996年跟踪的白鹤秋季迁徙距离(5 313±260.6) km(n=5),以及李秀明等(2016)2014—2015年跟踪白鹤迁徙距离春为(5 595±371.7) km(n=4)、秋为(5 367±61.2) km(n=4)对比,均不存在差异显著性。

白鹤在中国境内的最长连续迁徙距离为(798±287) km(范围:336~1 299 km;中值:774 km;n=14),平均历时(20.1±7.23) h(范围:11~32 h;中值19 h;n=14)。85%是在长江中下游平原与环渤海地区之间的迁徙,连续飞行过程中,白鹤平均飞行速度为(56.6±21.43) km·h-1,平均飞行高度为(510.9±356.00) m(n=14)。

2.3 中途停歇地的分布与重要性

春季共识别62个中途停歇地,其中重要、一般和临时中途停歇地以及休整地分别为9、6、9和38个。按停歇单元重要性排序,前6位依次是:莫莫格保护区、科尔沁沙地东部、莫莫格保护区周边地区、向海保护区、扎龙保护区以及卧龙湖保护区,这也与重要中途停歇地的分布基本一致。按停歇区域来看,西松嫩平原有7个重要中途停歇地,占重要中途停歇地总数的77.8%,其中5个位于国家级自然保护区内,2个位于非保护地;辽河平原有2个,占总数的22.2%,其中1个位于省级自然保护区内,1个为非保护地。

秋季共识别出104个中途停歇地,其中重要、一般和临时中途停歇地以及休整地分别为13、12、12和67个。按停歇单元重要性排序,前6位依次是:莫莫格保护区、莫莫格保护区周边地区、图牧吉保护、向海保护区、图牧吉保护区周边地区,以及黄河三角洲保护区,这也与重要中途停歇地的分布基本一致。按停歇区域来看,西松嫩平原有11个重要中途停歇地,占重要中途停歇地总数的84.6%,其中7个位于国家级自然保护区内,4个位于非保护地;华北平原有2个,占总数的15.4%,其中1个位于黄河三角洲国家级自然保护区内,1个位于保护区外。

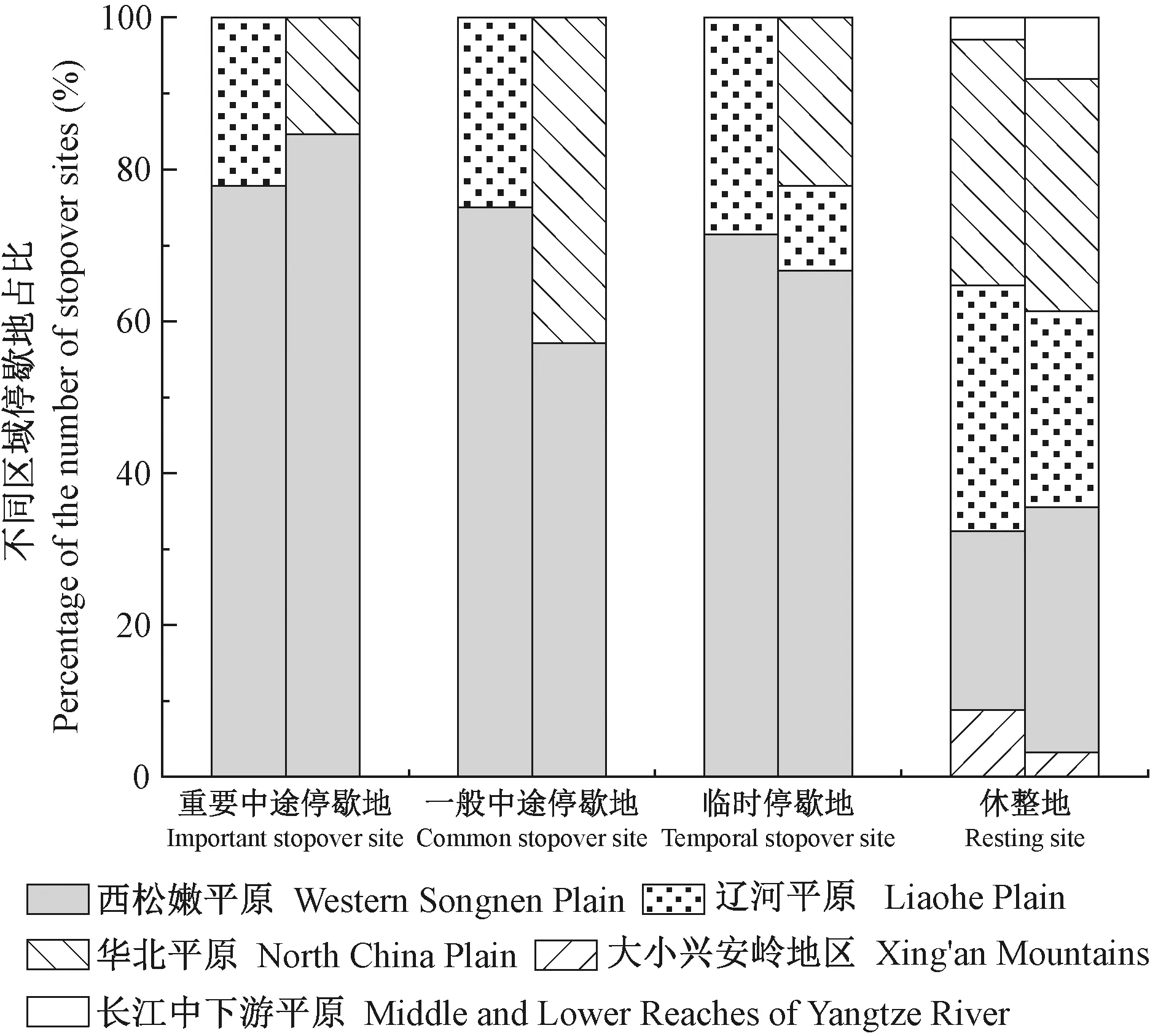

春季迁徙期各停歇区域的权重依次为:西松嫩平原>辽河平原>华北平原>大兴安岭地区>长江中下游平原,秋季迁徙期依次为:西松嫩平原>华北平原>辽河平原>长江中下游平原>大兴安岭地区。西松嫩平原不论春秋季节都是白鹤最重要的停歇地区。辽河平原与华北平原相比,春季时辽河平原更加重要,秋季则是华北平原更加重要。长江中下游平原秋季比春季重要,大兴安岭地区则春季比秋季重要(图1)。

图1 春季(左)与秋季(右)4类白鹤停歇地的地区分布Fig.1 Proportion of four types of stopover sites for Siberian Crane in different staging regions in spring (left column) and in fall (right column)

3 讨论

3.1 白鹤的迁徙对策

迁徙时间和能量消耗是鸟类迁徙对策研究的核心内容(Alerstametal.,1990;Nilssonetal.,2013;Wangetal.,2018)。时间最短对策(time minimization strategy)和能量消耗最小对策(energy minimization strategy)是鸟类迁徙的2种经典对策。前者认为鸟类缩短迁徙时间,以最快的速度完成整个迁徙过程,尽早到达目的地,占据高质量的栖息地(Weberetal.,1994;Kokoo,1999);而后者认为鸟类增加停歇次数,减少迁徙节段距离,降低能量消耗,提高能量利用率(Nilssonetal.,2013;Wangetal.,2018)。从白鹤春、秋迁徙时间与迁徙节段长度、迁徙停歇时间与停歇次数等迁徙参数来看,其迁徙符合能量消耗最小对策。

白鹤同其他鹤类一样,主要依靠白天暖气流进行滑翔迁徙(Soaring flight),同时也存在夜间拍翅迁徙(Flapping flight)行为。从卫星跟踪的数据来看,超过80%的白鹤跟踪个体在辽东湾北部和越冬地之间均存在明显的夜间迁徙行为。其中,SC07号白鹤连续迁飞时间最长达32 h,迁飞距离达1 299 km。这种长距离和夜间迁徙行为,消耗的能量需要在迁徙途中花费较长时间进行补充(Newton,2008)。

白鹤的春、秋迁徙路线基本相似,呈现“8”字形。中国东北的松嫩平原(Kanaietal.,2002;李秀明等,2016)和辽河平原是其狭窄迁徙通道的瓶颈位置。从不同迁徙节段的时间占比来看,松嫩平原和辽河平原迁徙跨度不足整个迁徙路线的1/10,而此区域内春、秋停歇时长占整个迁徙时间的69%(66%±7%,n=5)和59%(53%±17%,n=5)。从不同年份跟踪白鹤迁离、迁到繁殖地、中途停歇地和越冬时间来看,如果迁徙季节比往年更寒冷或更温暖,它们的具体迁徙时间可能会略微调整几天甚至几周(Kanaietal.,2002;李秀明等,2016)。结合不同迁徙季节中途停歇地分布变化,进一步证实白鹤属于兼性迁徙的鸟类,迁徙时间相对更为灵活。专性迁徙(obligate migration)鸟类的迁徙时间由其本能所决定,异常温暖或凉爽的季节变化均不会让它们改变出发日期(Newton,2008)。

实际上,任何鸟类所采用的特定迁移模式一定程度上取决于种群所经过的地形类型、潜在觅食地点的分布以及被捕食的风险(Newton,2008)。白鹤在越冬地与渤海北侧(辽东湾北侧)之间的迁徙符合中等距离的蹦跳式迁徙(skip migration),在辽河平原和松嫩平原之间符合短距离的轻跳式迁徙(hop migration)。离开松嫩平原至繁殖地期间调整为中等距离的蹦跳式迁徙,这与Kanai等(2002)、李秀明等(2016)、Wang等(2018)研究结果一致,尽管缺乏长时间的停歇地点,但一般和临时停歇地点的数量远远超过中国境内。

随着全球气候变暖,一些鸟类的越冬地会向高纬度地点迁移,同时到达繁殖地时间更早、离开更晚(Alonsoetal.,1991;Berthold,1996;Fiedler,2003)。灰鹤(Grusgrus)西欧亚种群历史上在西班牙—摩洛哥一带越冬,由于气候变暖,现主要在法国、西班牙和德国东部一带越冬,越冬地北移1 500 km(Alonsoetal.,1991)。白鹤也存在这种现象,SC08于2018年11月17日抵达山东黄河三角洲越冬,该处比传统越冬地鄱阳湖北移了约1 000 km。实际上,自2015/2016越冬期至今,连续4年的1月中旬在黄河三角洲分别统计到越冬白鹤个体29只、10只、6只(刘昌景等,2018)和90只(笔者调查)。随着气候变暖是否会有更多的白鹤越冬地北移有待于进一步观察和验证。

3.2 白鹤中途停歇地的变化

Kanai等(2002)揭示出1994—1995年秋季白鹤在中国的重要中途停歇地包括齐齐哈尔—白城地区、辽河三角洲,以及黄河三角洲等3处。本研究识别的重要中途停歇单元秋季未包括黑龙江齐齐哈尔地区的扎龙湿地,这与李秀明等(2016)研究结果一致。历史上,扎龙保护区是白鹤重要中途停歇地的记录都是基于春季迁徙季节的统计(李方满,1998;仇福臣等,2005;黄方等,2007),1987年春季白鹤最高日统计数达到1 108只。从这一点来看,秋季从俄罗斯迁到的白鹤有良好的能量储备,进入中国境内后能直接迁飞到松嫩平原重要停歇地补充能量;而春季迁离中国之前,需要在扎龙湿地进行最后的休整和能量补给,为完成下一阶段的中长距离迁徙做好准备。

辽河平原是本研究新识别的白鹤重要中途停歇区,特别是康平卧龙湖省级自然保护区和科尔沁沙地东部湿地。李鑫等(2010)等2008年秋季和2009年春季在卧龙湖最高日统计量分别达到1 559只(11月14日)和2 854只(4月21日)。内蒙古通辽科尔沁沙地东部湿地由于受天然降雨影响,白鹤特定依赖的浅水湿地分布变化较大。李秀明等(2016)跟踪的白鹤也停歇于通辽市科左后旗和科左前旗的季节性湿地中。

辽河三角洲曾经有超过400只白鹤的日观察记录,1995—1996年平均停歇时间7.3天(Kanaietal.,2002)。20多年来,辽东湾北部填海造陆将85%的天然滨海湿地转变为人工湿地或非湿地,湿地丧失和破碎化现象日益严重(肖笃宁等,2001;杨帆,2007),白鹤停歇时间不超过24 h,辽东湾北部和渤海湾北部也是如此(王岐山等,1987;2000)。

华北平原的山东黄河三角洲保护区及其周边区域在秋季是白鹤重要的中途停歇单元,而春季迁徙过程仅作为休整地(单凯,2002;杨长志等,2015)。这可能与白鹤试图缩短春季迁徙时间,尽快抵达繁殖地占领高质量的栖息地有关,也可能与越冬地食物资源波动有关。近几年来鄱阳湖水位极不稳定,导致白鹤主要食性植物苦草(Vallisnerianatans)的生物量波动较大(Chenetal.,2016)。2016—2017年越冬期,大集群白鹤进入藕塘和湿草甸觅食(邵明勤等,2018;谷红亮等,2018)。

其次发现华北平原的沂沭泗水系区和淮河中游都是其重要休整地,特别是淮河中游停歇单元。这可能是白鹤春季跨越大别山区后的第一处停歇地,秋季飞越大别山前的最后一处停歇地。其次,淮河中游在秋季界定为一般停歇地,这与李秀明等(2016)跟踪结果一致。随着中国政府湿地保护工作的推进,淮河中游湿地是否能成为白鹤重要中途停歇地,有待于进一步的地面核查和监测。

3.3 白鹤中途停歇地保护空缺

候鸟保护成功的关键取决于大时空尺度下栖息地需求是否得到了充分保护(Rungeetal.,2015)。自然保护区是对生态系统、珍稀濒危野生动植物和自然遗迹等进行就地保护的主要形式,也是最有效的途径(Jenkinsetal.,2009;马建章等,2012)。中国政府十分重视自然保护区建设,截止2015年底,全国已建立2 697处自然保护区,约占中国陆地国土面积的14.8%,高于全球平均水平(12%)(王静等,2016)。尽管如此,中国部分自然保护地理单元仍存在保护空缺或者保护有效性差的问题,这也是全球自然保护区建设存在的相似问题(Jenkinsetal.,2009;Sangetal.,2011;崔国发等,2018)。

研究发现近20多年来,白鹤在中国的中途停歇地分布格局发生了明显变化。识别出的9个白鹤春季重要中途停歇地中有3个位于非保护体系之中,其中2个位于莫莫格国家级自然保护区周边,1个位于科尔沁沙地东部;识别出13个秋季重要中途停歇地中有5个位于非保护体系中,分别位于吉林莫莫格、内蒙古图牧吉和山东黄河三角洲国家级自然保护区周边。一般和临时中途停歇地,春季分别有1个(16.7%)和3个(33.3%)位于保护体系之外;秋季均有8个位于保护体系之外,分别占44.4%和47.1%。它们分别位于吉林莫莫格和向海、内蒙古图牧吉、山东黄河三角洲国家级自然保护区周边、科尔沁沙地东部、淮河中游等地。休整地春、秋各有71.8%和73.0%的地点位于保护体系之外。

总体来看,白鹤迁徙通道上的众多保护区为白鹤安全停歇和能量补给起到了至关重要的作用,但保护区外依然分布着许多重要的中途停歇地,如莫莫格保护区外的管家围子、三家子、三门王家、白音套海等(相桂权等,2010)。为确保白鹤的迁徙安全和物种的长续生存,建议:1)定期评估现有保护区的管理成效,采取适应性干预措施和监管方式,确保保护区及其周边白鹤分布的关键地点得到有效保护,如吉林莫莫格、内蒙古图牧吉和山东黄河三角洲保护区周边的白鹤重要中途停歇地;2)对于一些湿地面积小而相互分散的重要停歇单元,成立保护小区,满足白鹤生命周期中特定阶段的生态需求,如内蒙古通辽科尔沁沙地东部湿地;3)除了保护关键地点和重要地点外,加强或发展更广泛的政策工具,如构建跨部门和跨区域的联合保护机制、信息共享平台等,推动华北平原和长江中下游平原的一些停歇地和休整地的有效管理。

由于跟踪个体数量有限,本研究未能识别同属辽河平原的辽宁法库獾子洞国家湿地公园、吉林双辽白鹤和长岭龙凤湖省级自然保护区等3处已知的白鹤重要中途停歇单元(丁长青等,2006;刘晓强等,2008;于晶晶等,2013)。在今后的研究中,随着白鹤跟踪个体和跟踪周期的增加,结合地面监测数据,将更加全面地反映白鹤东部迁徙种群的迁徙模式与停歇地选择,更好地为白鹤保护提供科学支撑。

4 结论

白鹤春、秋迁徙均符合能量消耗最小对策,迁徙路线呈现“8”字形,中国东北西松嫩平原和辽河平原是其狭窄迁徙通道的瓶颈位置。白鹤的迁徙模式为兼性迁徙,白鹤的迁徙模式为兼性迁徙,在食物匮乏的迁徙节段上采用蹦跳式迁徙,而在食物丰富的迁徙节段上采用轻跳式迁徙。近20年来白鹤在中国境内的重要中途停歇地分布发生了明显变化。历史上,辽河三角洲已不再是白鹤重要中途停歇地,但辽河平原中北部辽宁、吉林和内蒙古3省交界区域是其新发现的重要停歇区域。为确保白鹤的迁徙安全和长久生存,建议对已建保护区的周边重要中途停歇地,依托现有保护管理机构加强监管;对湿地面积小而分散的重要停歇地,如内蒙古科尔沁沙地东部湿地,成立保护小区;对华北平原和长江中下游平原的一些停歇地和休整地,构建跨部门和跨区域的联合保护管理机制。