与林内小气候舒适度相关的城市森林冠层结构指数选择*

刘海轩 吴 鞠 许丽娟 徐程扬

(北京林业大学林学院 北京 100083)

随着城市化进程加速及气候变化影响加剧,城市热岛效应成为十几年来全球的研究热点。改变城市形态(Wangetal.,2016)或城市土地利用结构(Connorsetal.,2013)、优化城市森林空间格局(贾宝全等,2016)、提高居住区树冠覆盖度(高美蓉等,2014)、改善树木空间配置(Wuetal.,2017)、优选适宜树种(Rahmanetal.,2015;Linetal.,2017)等,成为探索解决热岛效应问题的重要途径。针对缓解地面热效应和提高人体舒适度要求,如何科学构建城市森林已成为城市森林建设中亟待解决的问题。选择适宜的城市森林结构指标、理清城市森林结构与人体舒适度关系,是科学构建城市森林的重要基础(Taleghanietal.,2014;Qinetal.,2014)。

城市热岛效应的研究尺度集中在城市(Estoqueetal.,2017)和城市内典型地段,其中后者以类型间比较为主(Klemmetal.,2015;Rahmanetal.,2015),但很少建立典型地段城市森林结构与降温强度或人体舒适度间的关系(苑征,2011;潘剑彬等,2015;刘海轩等,2015;齐石茗月,2016)。有限的研究表明,城市森林舒适度与林分结构显著相关(苑征,2011;Rahmanetal.,2015)。在结构相似的城市森林中,郁闭度和叶面积指数(潘剑彬等,2015;刘海轩等,2015;齐石茗月,2016)、林分规模(刘海轩等,2015)等结构参数可解释温度变化的60%以上,但对舒适度变化的解释程度一般为20%~30%(齐石茗月,2016)。

由于城市生态系统中绿色基础设置和灰色基础设置通常是混杂的,城市森林结构本身变化也非常大。复杂结构林分中人体舒适度是否由多种结构因素共同影响?哪些结构指标是影响林内舒适度的主导因素?仍是待解决的问题。鉴于此,本研究选取6个一维度城市森林冠层结构指标,构建8个多维度冠层结构指数,分别与舒适度建立关系,选择与舒适度紧密相关的城市森林冠层结构指数,以期为进一步优化城市森林结构、改善城市森林热环境提供参考。

1 研究区概况

北京市(115.7°—117.4°E,39.4°—41.6°N)属暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,年均降水量571.9 mm左右,但季节分配不均,主要集中在6—8月。全年平均太阳辐射量112~136 Kcal·cm-2。年均气温12.3 ℃,7月最热,平均气温26.2 ℃。

在北京市区内选取8个城市公园和城市森林公园为研究区域,包括朝阳公园、海淀公园、奥体公园、龙潭公园、树村公园、元大都遗址公园、八家郊野公园和奥林匹克森林公园,研究区域内的林分为乔草结构,多为阔叶混交林,偶有针阔混交林,土壤类型为黄棕壤。受人为清扫影响,林下鲜有枯枝落叶。主要树种有旱柳(Salixmatsudana)、国槐(Sophorajaponica)、毛白杨(Populustomentosa)、刺槐(Robiniapseudoacacia)、白蜡(Fraxinusbungeana)、栾树(Koelreuteriapaniculata)、银杏(Ginkgobiloba)、臭椿(Ailanthusaltissima)、圆柏(Sabinachinensis)、侧柏(Platycladusorientalis)和白皮松(Pinusbungeana)等。

2 研究方法

2.1 样地布设

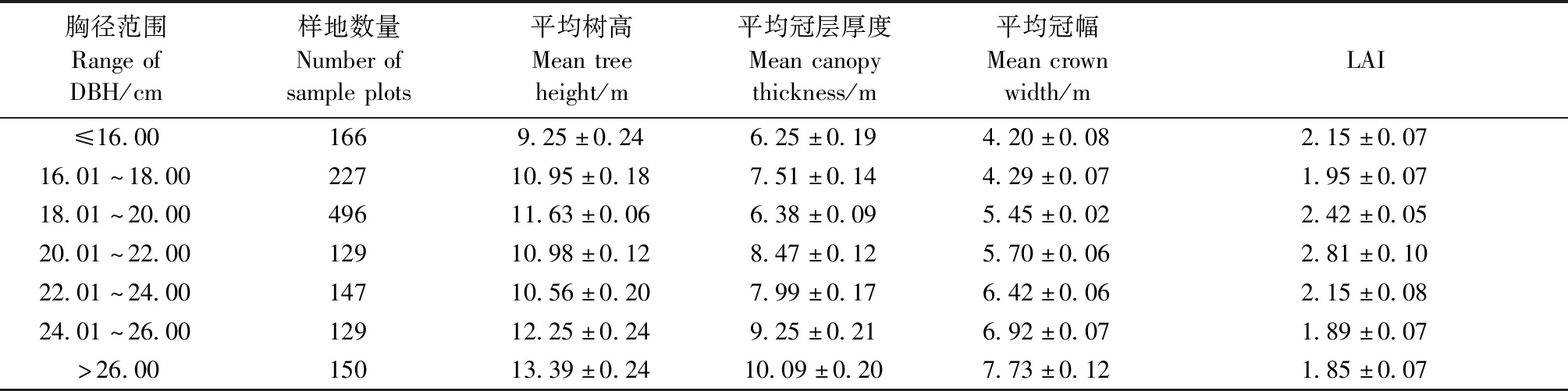

在研究区域内选取乔木为主并能为游人提供游憩空间的典型林分,以游客开展休憩、娱乐等活动的适宜面积为参考(苑征,2011;刘海轩等,2015),布设20 m×20 m的样地,于每块样地外20 m范围内无其他林分干扰的空地处设置对照点(贾宝全等,2016),用于观测林外照度、林外温湿度、林外风速等。试验共设置1 444块样地,基本涵盖研究区域内主要林分类型。按胸径大小范围划分,样地数量和群落基本结构如表1。

2.2 冠层结构指标选择及数据获取

参考前人研究结果(贾宝全等,2012;Abreu-harbichetal.,2015;刘海轩等,2015;齐石茗月,2016),本研究选取叶面积指数(LAI)、平均叶倾角(MTA)、冠层厚度(CTH)、枝下高(UBH)、冠高比(RCT)和冠层通透度(PC)6个冠层结构指标。其中,LAI和MTA采用LAI-2200型冠层分析仪(Li-cor,USA)直接测定,分别表征单位面积上覆盖的叶片总面积和叶片与水平面的平均夹角;冠层厚度指林木树高与枝下高差值的均值,表征叶片在垂直空间中的分布状况;枝下高指林分平均活枝下高,表征冠下空间大小;冠高比为冠层厚度与平均树高的比值,表征冠层和林下空间的协调程度;冠层通透度为林内平均照度和林外照度的比值,表征冠层透光度。

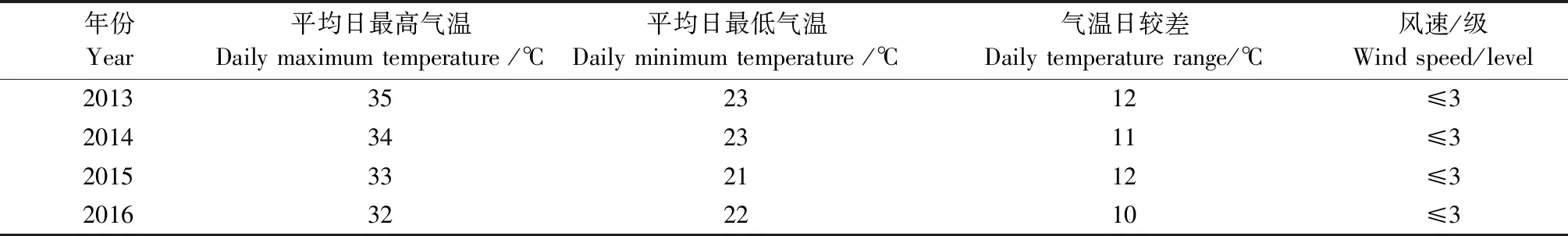

于2013—2016年的7—8月典型晴天(表2),调查样地林分基本结构,并监测林内外气象因子和光照强度。其中林分基本结构包括树高、胸径、冠幅、第一活枝下高、叶面积指数和平均叶倾角等。采用kestrel4000(Kestrel,USA,温度精度±1.0 ℃,湿度精度±3%,风速精度±3%)记录林内外空气温、湿度和风速,并采用照度计(HT-8318)测定林内外照度(其中测得照度的样地共558块)。

表1 基于胸径大小范围统计的样地基本情况Tab.1 Basic information of the sample plots based on the range of DBH

表2 试验期间天气状况①Tab.2 Weather conditions during experimental period

①数据来自天气后报http://www.tianqihoubao.com.Source of the data is http://www.tianqihoubao.com.

2.3 舒适度指标计算

选取舒适度指标(黄良美等,2008)反映城市森林林内外舒适状态,计算公式为:

S=0.6×(|T-24|)+0.07×(|Hr-70|)+

0.5×(|v-2|)。

式中:S为综合舒适度指标,S值越小舒适度越高;T为平均气温(℃);Hr为空气相对湿度(%);v为平均风速(m·s-1)。

以Sd表示舒适度相对变化,表达如下:

Sd=(S1-S2)/S2。

式中:S1为林内舒适度;S2为林外舒适度。

2.4 多维度树冠结构指数构建

气温、空气相对湿度以及风速适中的环境舒适度较高(黄良美等,2008),而具有浓密树冠、较高树冠覆盖度、良好通风状况结构的森林会有较高舒适度(刘海轩等,2015)。因此,采用与林内舒适度相关性较高的叶面积指数、平均叶倾角、冠层厚度、枝下高和冠高比这5个一维度结构指标(表3),分别从冠层结构对热扩散和林内舒适度影响的角度,构建多维度冠层结构指数:较大的冠层厚度和叶面积指数使林分具有更强蒸腾能力,可带走大量潜热,较低的平均叶倾角一方面可阻隔垂直向下的热辐射,一方面增大了叶片受光面积,增加冠层蒸腾效率,因此从垂直方向上以最大限度增加潜热的角度构建潜热扩散结构指数(structure index for latent heat diffuse,SIL)、以增加潜热降低显热的角度构建热垂直扩散结构指数(structure index for heat vertically diffuse,SIV);冠下空间大的林分有利于气体的水平交换,树高一定,冠高比越大的林分冠下空间越小,阻碍气流交换,因此从水平方向上影响热量交换的角度构建热水平扩散结构指数(structure index for heat horizontally diffuse,SIH);综合5项指标对热量的影响,构建综合热扩散结构指数(comprehensive structure index for heat diffuse,CSI)。各指数计算公式如下:

SIV=MTA/(CTH×LAI);

SIH=UBH/RCT;

SIL=LAI×CTH;

CSI=(MTA×UBH)/(CTH×RCT×LAI)。

SIV越小,林分阻隔显热、增加潜热的能力越高;SIH越小,林分阻隔水平热气流的能力越强;SIL越大,林分蒸腾带走潜热的能力越强;CSI越小,林分阻隔显热、增加潜热以及通风的能力越强。

选取与舒适度相对变化相关性较高的叶面积指数、冠高比和冠层通透度这3个一维度结构指标(表3),从冠层结构对林内外热交换和对舒适度相对变化的影响角度,构建多维度冠层结构指数。对同样高度的林分来说,高叶面积指数阻碍林冠上下间的气流交换;冠高比越大,意味着冠层越厚,而树高较小的树木枝下高越低,这将在一定程度上阻碍气流在水平方向的流动(刘海轩等,2015)。因此从林冠层对气流交换的影响角度构建垂直冠层指数(vertical canopy index,VCI)。通透度较低,意味着林隙少且冠层均匀,叶面积指数大,说明树冠浓密,阻隔垂直向下的热辐射,因此以垂直方向上冠层对热交换的影响角度构建树冠均匀指数(canopy uniformity index,CU)。冠高比大,一定程度上阻隔了水平方向上林外热气流的流入,而较低的通透度可以从垂直方向上减少显热,因此从冠层对显热的阻碍作用角度构建树冠垂直均匀指数(canopy vertical evenness index,CVE)。综合考虑3项指标对热量的影响构建冠层综合指数(comprehensive canopy index,CC)。计算公式如下:

VCI=1/(LAI×RCT);

CU=PC/LAI;

CVE=PC/RCT;

CC=PC/(LAI×RCT)。

VCI越小,冠层对热气流交换的阻碍能力越强;CU越小,冠层在垂直方向上阻隔热辐射的能力越强;CVE越小,冠层降低林内显热的作用越强;CC越小,林分冠层阻隔热辐射,减少热对流的能力越强。

2.5 数据处理

受林内舒适度和舒适度相对变化取值范围限制,根据实际观测结果,对林内舒适度和舒适度相对变化值相同的样地进行分组平均处理,最终对101组林内舒适度数据和82组舒适度相对变化数据进行分析。使用spss18.0软件进行相关分析、线性回归分析,使用Origin8.0软件绘图。

3 结果分析

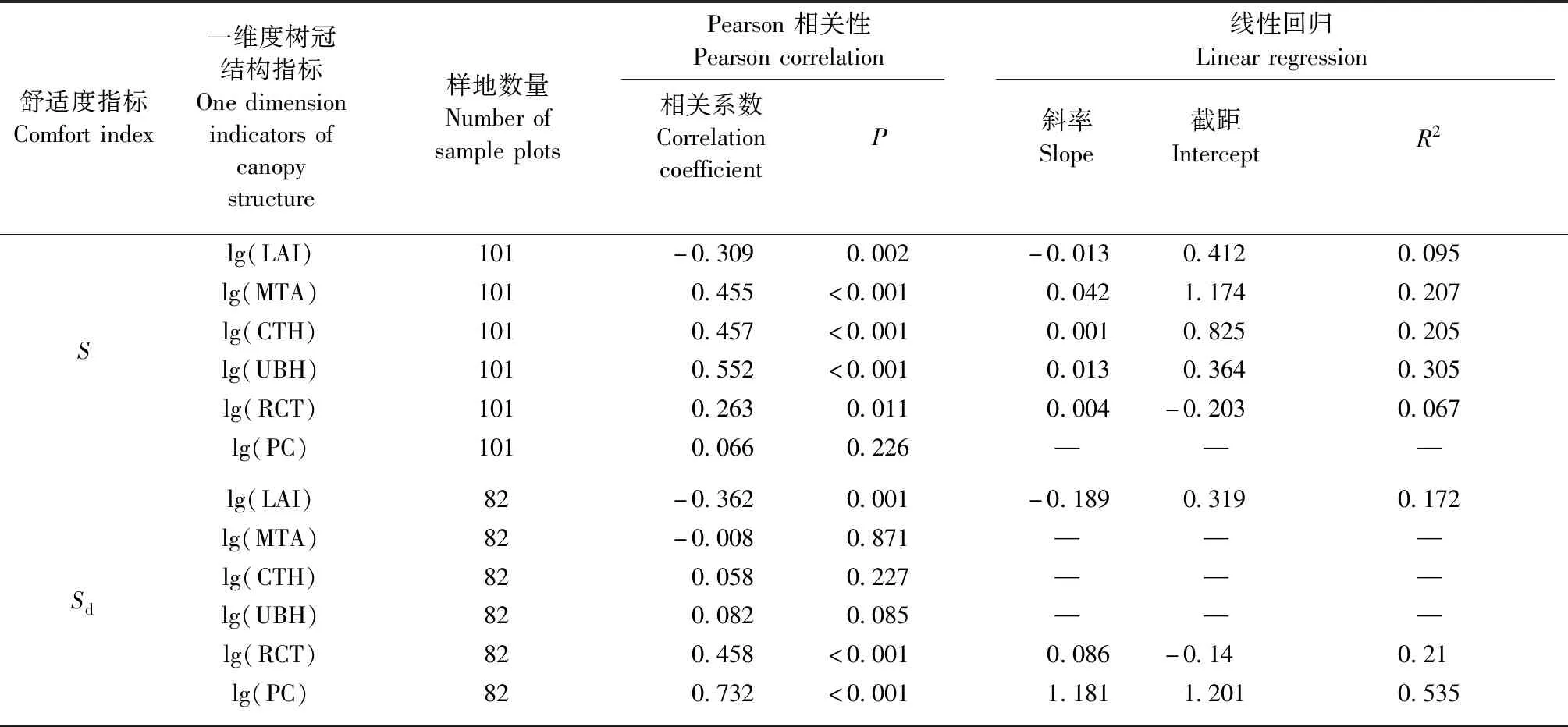

3.1 一维度树冠结构指标与舒适度的关系

除冠层通透度与林内舒适度不显著相关外,其他5个树冠结构指标均与林内舒适度显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)相关(表3)。叶面积指数、平均叶倾角、冠层厚度、平均枝下高和冠高比与林内舒适度的拟合优度整体较低,说明一维结构指标对林内舒适度的解释度普遍较弱,仅变化在0~30.5%(无显著相关关系的结构指标对舒适度的解释力视为0)。

表3 一维度树冠结构指标与舒适度指标的关系①Tab.3 Relationship between one dimension indicators of canopy structure and comfort index

①LAI:叶面积指数Leaf area index;MTA:平均叶角Mean tilt angle of leaf;CTH:冠层厚度Canopy thickness;UBH:枝下高Under branch height;RCT:冠高比Ratio of canopy thickness to tree height;PC:冠层通透度Permeability of canopy.

叶面积指数、冠高比和冠层通透度与舒适度相对变化极显著(P<0.01)相关,其他指标与舒适度相对变化无显著相关关系(表3)。只有冠层通透度和舒适度相对变化的拟合优度较高(R2=0.535)。6个一维结构指标对舒适度相对变化的解释能力均较弱,变化在0~53.5%(无显著相关关系的结构指标对舒适度相对变化的解释力视为0)。

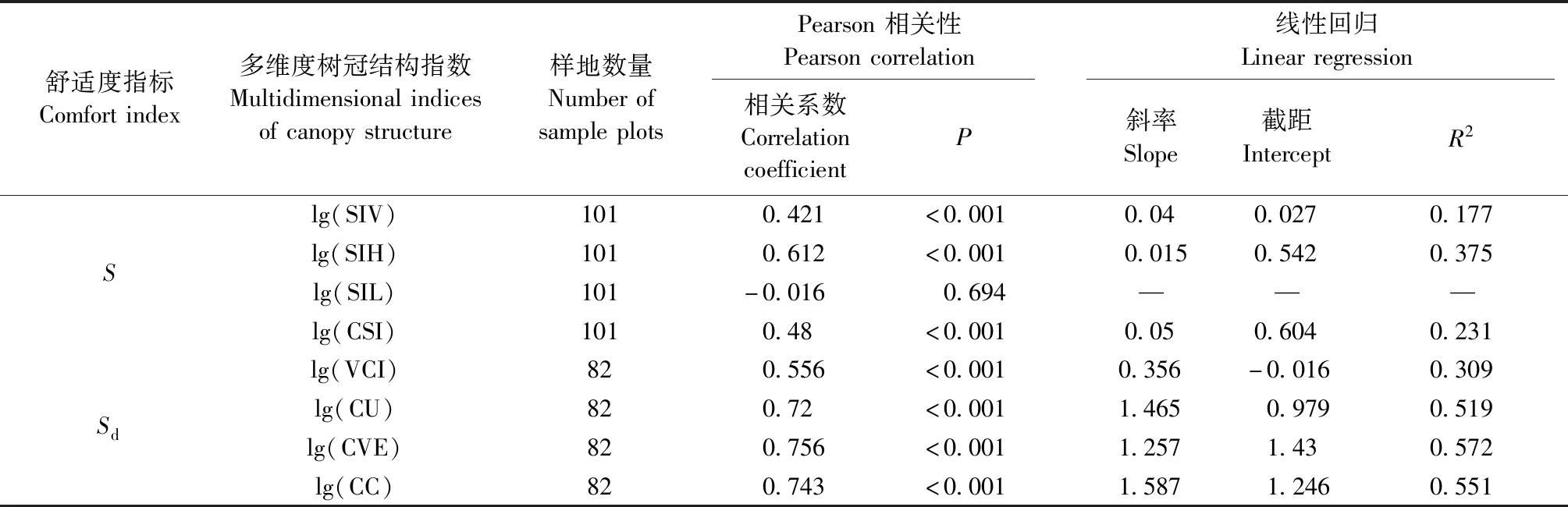

3.2 多维度树冠结构指数与舒适度的关系

在多维度冠层结构指数中,除潜热扩散结构指数外,其他3个结构指数均与林内舒适度极显著(P<0.01)正相关(表4)。相较一维度结构指标,多维度指数与林内舒适度的相关关系有所提升。潜热扩散结构指数、热垂直扩散结构指数、热水平扩散结构指数和综合热扩散结构指数等多维度指数对林内舒适度的解释力变化在0~37.5%(无显著相关关系的结构指数对舒适度的解释力视为0)。热水平扩散结构指数对林内舒适度的解释力比枝下高提高了22.95%,说明多维度指数提高了对林内舒适度的解释力。

表4 多维度树冠结构指数与舒适度指标间的关系①Tab.4 Relationship between multidimensional indices of canopy structure and comfort index

①SIV:热垂直扩散结果指数Structure index for heat vertically diffuse;SIH:热水平扩散结构指数Structure index for heat horizontally diffuse;SIL:潜热扩散结构指标Structure index for latent heat diffuse;CSI:综合热扩散结构指数Comprehensive structure index for heat diffuse;VCI:垂直冠层指数Vertical canopy index;CU:树冠均匀指数Canopy uniformity index;CVE:树冠垂直均匀指数Canopy vertical evenness index;CC:冠层综合指数Comprehensive canopy index.

多维度冠层结构指数与舒适度相对变化均极显著(P<0.01)正相关(表4),明显高于一维度结构指标的相关性。4个多维度冠层结构指数对舒适度相对变化的解释力为30.9%~55.1%。对舒适度相对变化解释程度最高的指数为树冠垂直均匀指数(R2=0.572),相较冠层通透度提高了6.9%。

3.3 多维度树冠结构指数对舒适度的协同影响

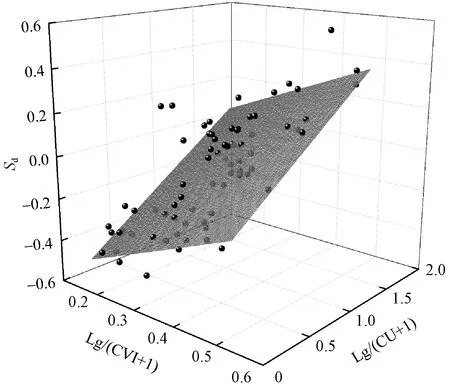

在热垂直扩散结构指数不变时,林内舒适度随热水平扩散结构指数升高而升高;在热水平扩散结构指数不变时,林内舒适度随热垂直扩散结构指数升高而升高(图1)。70%的样点分布在误差限(1倍标准差,下同)以内,2个指数的协同作用对林内舒适度的解释程度为43.5%,高于单一结构指标和单一结构指数的解释力。

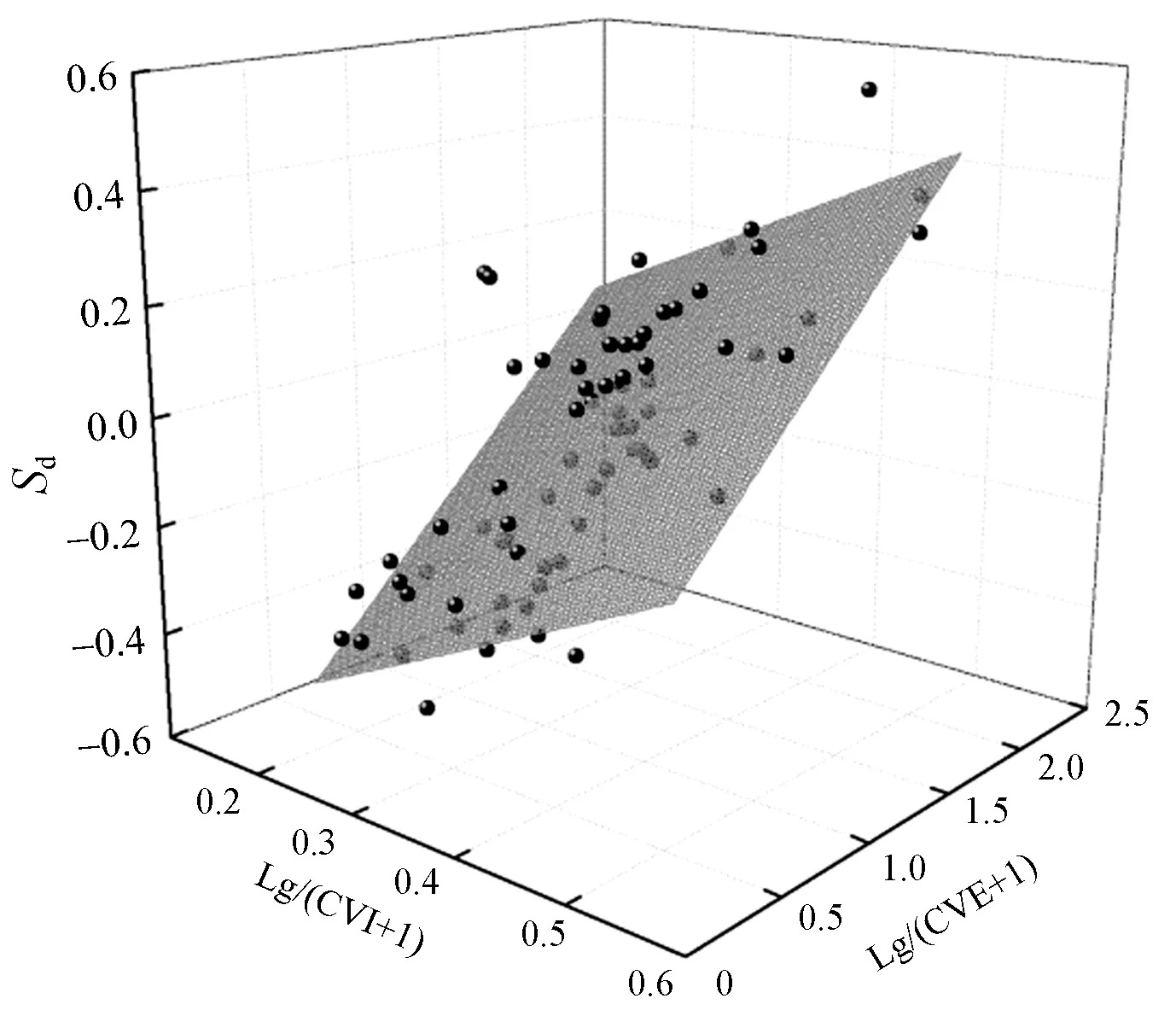

在垂直冠层指数不变时,舒适度相对变化随树冠均匀指数升高而升高;在树冠均匀指数不变时,舒适度相对变化随垂直冠层指数升高而升高(图2)。垂直冠层指数和树冠均匀指数对舒适度相对变化的解释程度为57.3%,相较单一结构指数无明显提升。

图1 舒适度随SIV和SIH的变化趋势Fig.1 Changes of S with SIV and SIH(S=4.78×lg (SIV+1)+26.21×lg (SIH+1)-14.71 ;R2=0.435**)

图2 舒适度相对变化随VCI和CU的变化趋势Fig.2 Changes of Sd with VCI and CU(Sd=0.877×lg (VCI+1)+0.338×lg (CU+1)-0.668 ;R2=0.573**)

图3 舒适度相对变化随VCI和CVE的变化趋势Fig.3 Changes of Sd with VCI and CVE(Sd=1.037×lg (VCI+1)+0.372×lg (CVE+1)-0.896;R2=0.639**)

舒适度相对变化随树冠垂直均匀指数和垂直冠层指数升高而升高(图3),63.2%的样点分布在误差限以内。树冠垂直均匀指数和垂直冠层指数对舒适度相对变化的解释程度为63.9%,高于单个结构指标的解释力。相比树冠垂直均匀指数,2个指数的协同作用对舒适度相对变化的解释力提升了11.7%。

4 讨论

4.1 一维度冠层结构指标合理性

在一维度结构指标中,对林内舒适度的解释程度最高的是枝下高。较小的冠下空间一方面有利于增加冠层生态场对林下空间的影响(蔺银顶等,2006),另一方面增大了林分阻隔林外热气流的能力。因此,较低的冠下空间有利于增加舒适度。

在一维度结构指标中,对舒适度相对变化解释力最强的是冠层通透度。较低的通透度有利于阻隔垂直方向上的热辐射,导致林内外温度差异(王昭燕,2008;康满春,2016),进而引起林内外舒适差异。

叶面积指数与林内舒适度和舒适度相对变化显著相关,但对舒适度的解释力较低。叶面积指数较高的林分有较强蒸腾能力,带走大量潜热的同时也会大幅增加林内湿度(Qinetal.,2014),而在高温高湿天气下的较高湿度不利于林内舒适,因此叶面积指数对林内舒适度的代表性较差。

总体来看,单一冠层结构指标无法很好地解释林下热舒适。

4.2 多维度冠层结构指数合理性

森林主要通过蒸散带走潜热或遮荫降低显热产生降温效应(Gkatsoploulos,2017)。目前植被蒸散研究主要集中在农田和山区森林,而鲜有城市森林蒸散研究(赵慧颖等,2017;张雪松等,2017)。根据彭曼公式,影响蒸散的因素主要有气候因素、植被指数、地理位置和冠层结构等。那么据此推测城市森林冠层结构对能量流动的影响,郁闭度高并枝繁叶茂的树冠可增大林分的遮荫性和蒸腾能力,既可以阻隔太阳辐射又可以带走大量潜热。本研究从能量平衡角度构建了多维度冠层结构指数,并分析表明多维冠层结构指数对舒适度具有较高代表性。在多维度冠层结构指数中,热水平扩散结构指数对林内舒适度的解释力最大。因为热水平扩散结构指数降低,可阻隔林外热气流,同时利于狭管风形成(杨德江等,2008;辛渝等,2015),使林下保持较低温度,利于提高林下舒适度。树冠垂直均匀指数对舒适度相对变化解释程度最高,这是因为较低的树冠垂直均匀指数可在垂直和水平方向上最大限度地降低林分和环境间的热交换,利于维持林下舒适气候。

热垂直扩散结构指数和热水平扩散结构指数是根据林下舒适状态构建的多维度冠层结构指数;垂直冠层指数和树冠垂直均匀指数是根据结构对舒适度的作用强度构建的多维度冠层结构指数。这些多维度指数对林内舒适度和舒适度相对变化影响的普遍适用性,有待进一步研究。

多维度结构指数对舒适度指标的解释程度高于单一结构指标和结构指数,说明林分对舒适度的影响是多个指数共同作用的结果。此外,本研究构建的多维度指数对舒适度的解释力最高达到63.9%,说明仍有36.1%的舒适度变化是由其他因子引起的。尽管不同结构城市森林可对气候舒适度产生显著影响,但影响气候舒适度的原因多样,如水面及其大小(彭保发等,2013)、不透水地面大小及其面积比例(Connorsetal.,2013)、城市建筑容积率(应天玉等,2010)、建筑表面材料对阳光的反射能力(姚玉龙等,2013)等。作为绿色基础设施,城市森林与建筑等灰色基础设施通常是融为一体的。本研究在各样点调查冠层结构时,尽量避开周边灰色基础设施,但仍难以排除其影响,因此,欲通过城市森林结构准确预测林内舒适度,需将周边灰色基础设施考虑在内。如何构建包含灰色基础设施在内的城市森林生态系统结构指数,以及这类指数是否能更准确地预测林内舒适度,还有待进一步研究。

4.3 舒适度指数选择

目前评价人体舒适度应用最广的是舒适指数或不适指数(齐石茗月,2016),主要适用于无遮挡的户外环境,而本研究在北京城市森林中开展,因此选用在南宁市试验得出的群落舒适指数(黄良美等,2008)作为评价城市森林舒适度的指标。群落舒适度评价法是根据人在森林群落中对气象环境的真实感受拟合成温度、湿度、风速与舒适度的关系式,再根据关系式计算群落舒适等级,据此评判森林群落内的舒适程度,评判结果主要受群落结构影响,而主要气象因子(温度、湿度、风速)已考虑在关系式中,所以评判结果受南北方气象条件差异的影响较小。

5 结论

1) 与林内舒适度相关性较高的一维度结构指标为叶面积指数、平均叶倾角、冠层厚度、枝下高和冠高比;与舒适度相对变化显著相关的一维度结构指标为叶面积指数、冠高比和冠层通透度。

2) 与林内舒适度相关性较高的多维度结构指数为热垂直扩散结构指数、热水平扩散结构指数和综合热扩散结构指数;与舒适度相对变化显著相关的多维度结构指数有垂直冠层指数、树冠均匀指数、树冠垂直均匀指数和冠层综合指数。

3) 多维度冠层结构指数对舒适度的解释力高于一维度冠层结构指标,在本研究范围内,使用多维度指数代表舒适度比一维度指标更合理,多维度冠层结构指数的应用将为优化城市森林结构提供参考。