整体建构视角下的小学数学复习策略

孟秀华(海南省东方市第一小学 572600)

陶行知先生曾讲过:“千教万教,教人求真;千学万学,学做真人。”“生活即教育。”这些深入骨髓的教育思想,被镌刻在学校的柱子上、办公室内。经过轰轰烈烈的教学改革,小学数学教学已回归本真课堂,重视数学与生活的练习,关注知识增长的同时,更关注学生的健康成长,关注学生数学思维的发展,而整体建构思维是一种重要的哲学思维方式,要渗透在平时的学习中。复习课是温故知新的土壤,更是培养学生结构化思维的有力课型。整体建构视角下的复习课改正了以往复习课中“结构散、内容乱、无兴趣、效率低”的缺点,注重“求联不求全”。它让学生站在高处,通过对学过的知识进行系统、有条理的归纳总结,加深知识间的纵横联系,提高学生灵活解决问题的能力,发展了学生融会贯通、举一反三的辨析式思维。

一、抓本质,重贯通,求联不求全

数学本身就是一门结构性鲜明的学科,复习时涉及的知识点多,学生心中如果没有知识的整体框架,容易让复习零乱无序。当然,老师脑海中也要有知识脉络以及知识点在整个小学数学知识体系中的位置和作用。教师提领而顿,学生明晰结构,复习则事半功倍。例如,苏教版六年级上册,加上“整理与复习”共七个单元,分别涉及数与代数(分数乘除法、比的意义、百分数的认识)、图形与几何(长方体和正方体)、综合与实践三大领域内容。在第一单元“长方体和正方体”中,学习了体积及体积单位间的换算。那么到此为止,小学阶段有关“常见的量”这一知识点就画上了句号。在复习时,如果只复习“体积和体积单位间的换算”,那就太单薄,有“只见树木,不见森林”之感。可以利用一节课的时间,把小学阶段涉及的“量”提领而顿,明晰结构,再进行针对性的巩固练习。复习时可以提出问题引领学生,如“同学们,到现在为止,我们都认识了哪些计量单位?分别是什么?你能按照一定的顺序分别说说吗?它们之间的进率分别是多少”,让学生在师生的对话及梳理中形成“量”这一知识体系的结构网。

特级教师林良富对于复习课有精辟论述:“新授课犹如学生寻找珍珠,练习课犹如将珍珠擦亮,复习课就是将闪闪发光的珍珠串起来。”学生经历了“串”珍珠的过程,在知识整体结构背景下,各个知识点得以深化,依势再引导学生课下画出“常见的量”思维导图,加强知识间的纵横联系,进一步培养学生对知识归类整理的能力。

二、轻师讲,重生问,以问促思维

期末复习时,一线老师最容易犯的一个错误,可能就是“喋喋不休”地讲,唯恐漏掉某个题型,但没有想过学生的接纳能力和兴趣之所在。

其实,不妨停下脚步,变讲为问,以问促思。让学生收集在平时学习中遇到的问题、困惑,把被动的复习,变为主动的提问,以一种新的方式呈现复习。另外,学生收集梳理平时错题的过程,是对知识整体框架的一个回顾,无形中培养了学生的结构化思维。

以苏教版六年级上册期末复习为例,在本册内容中,最令老师头痛、学生最容易出错的即是“分数、百分数解决问题”“分数四则混合运算中的简便计算”。针对这部分内容,应充分发挥学生的主动性,让学生结合平时的错题记录及在复习中遇到的疑惑“问”出来。如:

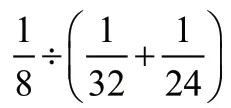

之所以有此一问,是因为乍一看,它的结构和数字容易和乘法分配律混淆。学生如果不能熟练掌握四则混合运算的运算顺序或对运算律掌握不牢,则很容易出错。

这道题出自学生B 的错题集,因为前后总人数发生变化,单位“1”变化,应该如何入手呢?关键点在哪儿?这是分数解决问题中的一个易错点。

生C:12-20%x=4

这样的方程如果利用等式的性质来解决,在方程的两边同时加上20%x,未知数x 就会出现在等号的右边,不是常规方程;如果在方程的两边同时减去12,则会出现不够减,更容易乱。

……

针对学生提出的问题,老师依然“坐山观虎斗、倚桥看流水”,把“皮球”踢给他们探究、争辩,但该出手时就出手,适时点拨,引领归纳。

三、有层次,重辨析,防思维定式

在实际教学中有这样一个教师们都熟知的现象:当学生学习了一个新的知识点,在进行练习巩固的时候,会感觉到学生掌握得不错,但多个知识点综合考查时,则原来会解决的问题也不会了。例如,学习了周长的计算,学生可以很准确地计算出来,一旦再学了面积计算,则会有一部分学生混淆。再如,学习了小数加减法,往往出现竖式计算时把末尾对齐的错误,这是受了整数加法的影响。这类错误在心理学上称为“痕迹性”错误,或者说是知识的负迁移。之所以出现这类现象,一是概念掌握不牢,没有彻底理解;二是和老师的教学方法有关;三是与对比训练、变式训练的缺失有关。那么,在复习时,老师有针对性地进行题组辨析训练就显得尤为重要。

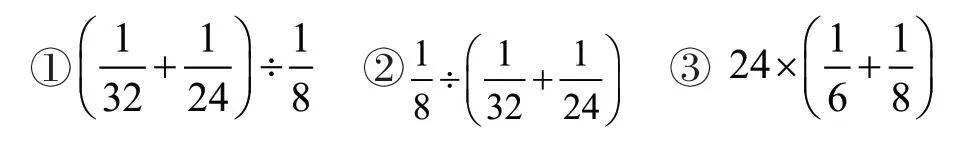

通过对比训练,深化乘法分配律应用及四则混合运算的顺序。

在复习时,也可以根据知识的特点,设计发展性练习题组。如分数的解决问题相对来说较难一些,则可以设计一组“由浅入深、由易到难”的题组,帮助学生理解。

郭蓉同学是个爱读书的孩子,暑假里读了《马小跳玩数学》。

①如果郭蓉三天看完,第一天读30 页,第二读40 页,第三天读50 页,这本书一共多少页?

②如果郭蓉第一天读30 页,第二天比第一天多读10 页,第三天比第二天多看10 页,这本书一共有多少页?

这组练习从简单到复杂、从整数到分数,使新旧知识得以贯通,同时,还可以使学生感受到知识由易到难的过程,以新带旧,使知识系统化、条理化。

我国数学家华罗庚先生说,读书要经过“由薄到厚,再由厚到薄”的过程。复习课其实也是一个“由薄到厚、由厚到薄”的过程,从建立知识框架,搜寻各个相关知识点,经历“串珍珠”的过程,把知识结构化、系统化,让知识丰厚起来,再到各个知识点融会贯通、灵活应用,让知识明朗简单起来,实现由厚到薄的思维提升。学生经历这样的过程,复习起来才是高效的,当然,对于复习课如何上得更好,还需要展开更进一步的研究。