我国地铁与建筑物合建体系研究评述

郑国琛

(福建江夏学院 工程学院,福建 福州 350108)

近年来我国的地铁建设方兴未艾,地铁交通逐渐成为各大中型城市的交通“骨干”。地铁需近距离地穿越商业中心及居民区,由此引发邻近建筑物振动,进而造成室内2次噪声,此问题已受到广泛关注且成为研究热点[1-4]。然而,随着城市基础建设迅猛发展,部分城市开发已趋于饱和。为了充分利用城市中有限的土地空间资源,获取更大的轨道交通周边商业价值[5],在同一场地中,既能满足地铁通行需求,又能满足不同功能工业与民用建筑需求的地铁与建筑物合建体系作为一种特殊的建筑形式应运而生[6]。地铁与建筑物合建体系(以下简称为合建建筑)将地铁通行线路与地面建筑同步设计和施工,进行联合营建,具有良好的经济效益、环境效益和社会效益:①合建建筑可以有效利用地铁站台或区间段的用地空间,提升土地利用率,节约用地成本,同时可以提高地铁核心区域的集聚力,推动区域经济快速发展;②合建建筑建成后,若能有效地控制振动噪音和2次振动影响,辅以提升节能环保效应与改善区域防汛,可提升合建建筑的环境价值;③合建建筑集约用地,资源整合、土地增值以及保护地铁周边的城市环境与土地资源,能有效地提高其社会价值,同时通过提高合建建筑科技创新水准,打造地标式景点或城市特色景观节点,可以显著提升城市形象,使得合建建筑成为城市文明与文化宣传的窗口和名片。因此,采用轨道交通进行地铁与建筑物合建体系,在我国大中型城市当前的环境中能达到经济效益、环境效益和社会效益共赢的最优目标,具有较强的可行性和巨大的市场潜力。但由于该体系建筑所处的振动环境较为恶劣,采用的振动控制技术复杂,目前还处于发展阶段。为此,本文总结我国合建建筑类型及特点,评述合建建筑动力响应特性、振动传递规律和振动控制的研究进展,综合分析合建建筑特殊的振动特点及振动环境,指出当前工程及研究领域现存问题并提出了相关建议。

1 合建建筑类型及特点

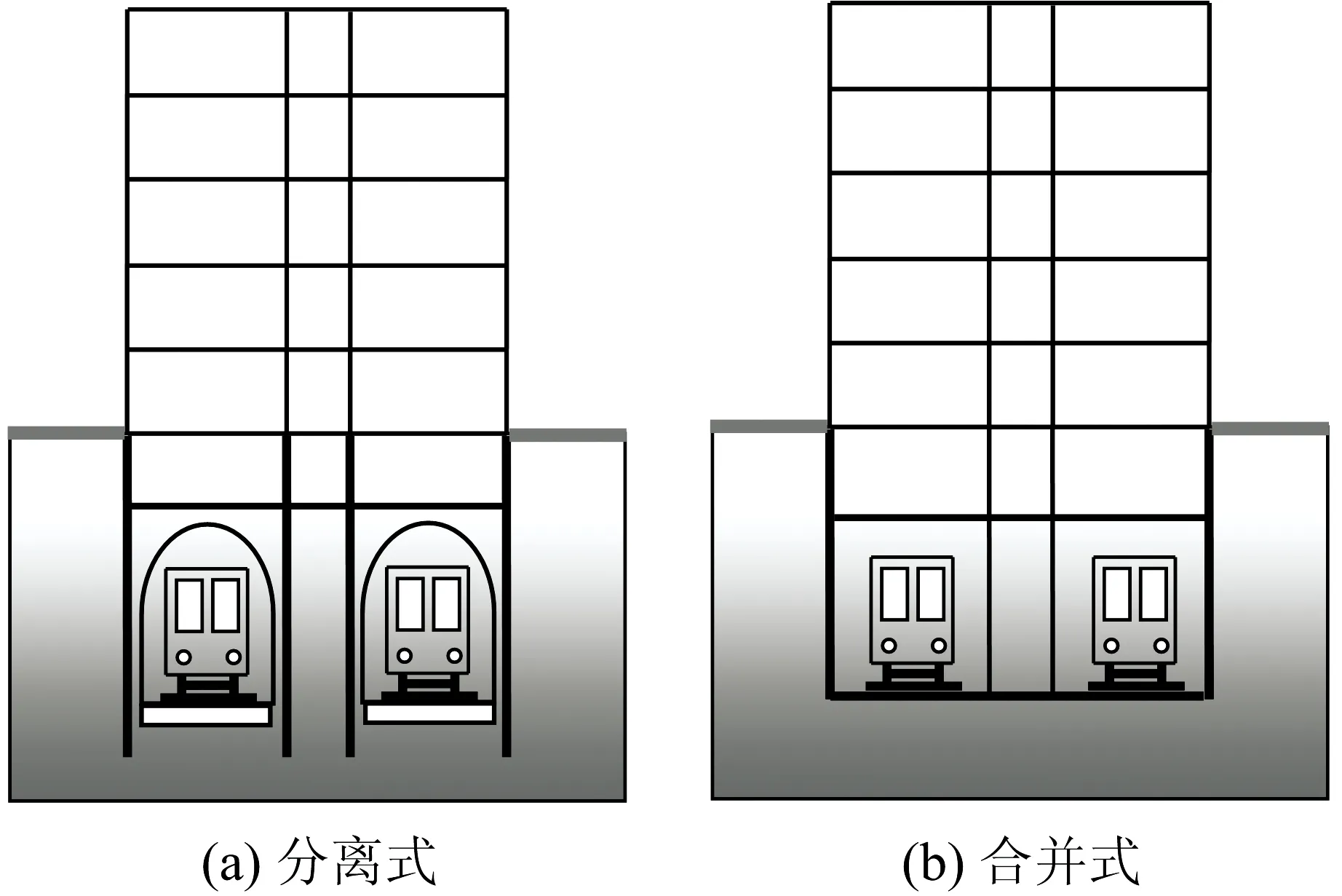

合建建筑是地铁站台或区间线路建设在建筑物内,与建筑物主体用地重合。地铁需要借助地下独立线,甚至直接借助建筑结构的地下楼板层穿越建筑物[7]。依据地铁线路基础与建筑物间的关系,可将合建建筑分为分离式和合并式2种类型[8],如图1所示。

图1 合建建筑示意图

分离式合建建筑。地铁线路基础与建筑物基础分离,地铁运行产生的振动波经轨道结构基础传至土体,由土体传至建筑物。其传播途径与地铁引发邻近建筑物振动相似[9-11],但特点是地铁线路基础与建筑物基础间距离极短,而土体对振动的滤波作用需要一定的距离才能有效体现[12],因此,分离式合建建筑振动传播途径虽与地铁邻近建筑相似,但却无法有效发挥土体滤波作用,势必会造成合建建筑的振动强度显著高于邻近地铁建筑物。同时由于传播的土体范围小,因此也无法在土体的传播途径中采取相应的减隔振措施。

合并式合建建筑,地铁线路直接建设在建筑物内,其基础与建筑物楼板直接贴合。由于地铁线路与建筑结构进行刚性整体性连接,其特点为地铁振动波未经过土体、无障碍传导至建筑物上部结构,引发建筑物上部结构直接振动,其传播路径为地铁—建筑物[13],与地铁诱发的振动响应规律有明显不同,且与分离式合建建筑相比,合并式合建建筑势必对建筑物安全及楼层内部人们日常生活和精密仪器使用造成程度更高的不利影响。

2 合建建筑动力响应规律

获取动力响应规律,可采取2种研究方法。其一针对既有实际工程进行实测[14-15],获取有效采样数据,进而分析特定建筑的动力响应规律,采用此种方法获取的数据精度高,结论准确,但适应性一般;其二可以由某典型案例入手,利用大型软件进行数值分析或模态分析[16-17],获取的规律具有一定普遍意义,且也能保证一定的研究精度。

2.1 工程实例实测

将地铁站台或区间线与地上建筑合建[18-19],有利于城市地下空间的开发和降低项目建设成本,因此在我国部分城市已有一定数量的工程实例。

京沪高铁虹桥站位于上海虹桥,地面2层,分别为高铁候车层和高铁站台层,地下2层,分别为地铁2号线的站台层和地铁10号线的站台层,振动环境较为复杂。为了获取速度和加速度样本,研究人员分别在地面2层和地下2层的楼板中央设置速度传感器和加速度传感器[20]。实测结果表明了合建建筑的振动强度随着至地铁线距离的增大而逐渐减小;上部结构的振动频段与地铁振源一致;上部结构的水平向振动加速度峰值约为竖向的0.8倍,甚至在部分频段超过竖向。

某办公楼与地铁站台合建建筑,地面7层,为混凝土框架结构,上部结构的层高和跨度较为标准,地下2层,为2条线路地铁站台。某博物馆与地铁区间线合建建筑,地面3层,混凝土框架结构,由于建筑物的使用功能,上部结构内部设计较为复杂,层高和跨度未有标准设计,均有不同程度的变化,地下2层,为地铁穿行区间线。针对这2幢建筑开展现场振动实测[21]。实测结果表明,2幢合建建筑竖向激振频段均为20~80 Hz间与地铁振源输出振动频段基本一致;但由于2幢建筑的体型与尺寸的不同,低频段(4~10 Hz)的振动敏感频带显著不同,2个实际工程的累积参振质量分布也有较大差异。

2.2 数值分析

某地铁线路与大型市政结构合建工程,地铁通行区间段使用4轨道矩形隧道,线路走向垂直于建筑物长度方向。建筑物主楼地面9层,地下1层,副楼地面5层或3层,地下1层。部分地铁隧道围护结构与建筑物基础刚结。针对此结构建立车辆—轨道—土体—建筑物系统空间动力分析模型,对地铁运行致建筑物的振动影响进行数值分析[22]。结果表明:地铁引发上部结构的振动主频段为20~80 Hz,与振源振动频段一致,结构的开间尺寸对主频段会有一定影响;建筑物竖向振动约为水平振动的1.6倍,两者处于同一数量级;建筑物的近振源区域的振级随着车速的减小而减小。

针对上述同一合建建筑,利用分离式设计建立列车—轨道耦合模型和隧道—土层—建筑物有限元模型针对隧道的基底刚度对上部结构的振动影响开展数值分析[23]。结果表明:基底刚度对建筑物的竖向振动有显著影响,影响频段为1~5 Hz;随着基底刚度的增大,隧道下沉位移减小,但振动速度突变扩大,振动周期性下降,上部建筑振动未有效减弱,呈现不规律变化。

针对马泉营车辆段地铁—房建的既有合建建筑,建立列车—轨道—基础—上部结构空间耦合动力分析模型,研究了合建建筑采用分离式和合并式体系的振动特性规律[24]。研究结果表明,分离式合建建筑的上部结构振动形态随着楼层的升高呈现波浪式增长态势,合并式合建建筑的振动形态随着楼层的升高呈现底层较大,上层减弱,整体平稳的态势。

2.3 合建建筑动力响应规律特征

由以上研究成果可以看出,合建建筑在地铁振动的影响下,呈现一定的振动规律共性。其中建筑物的振动强度随着地铁车速的增大而增强,随着列车重量的减少而下降,这一规律与地铁运行引发邻近建筑物振动规律基本一致,除此之外,合建建筑还出现了如下特有的动力特征。

(1)由于既有合建建筑工程中地铁穿行空间与上部结构整体刚接,地铁振动波能无障碍地向上部建筑物传播,因此导致合建建筑上部结构激振频段与地铁振源系统的输出频段基本一致,为中高频段,与邻近地铁的建筑物低频振动有显著不同,且振动衰减幅度较小。

(2)由于上部建筑的结构形式、体型、结构尺寸和刚度变化等影响,不同的合建建筑上部结构低频敏感频段差异较大,对建筑物和建筑内人和设备的影响也有明显不同。

(3)与邻近地铁的建筑物以竖向振动为主振动状态[25-27]明显不同,合建建筑的水平向振动与竖向振动处在同一数量级,甚至在部分频段,部分楼层出现水平向振动响应数值超越竖向振动。

(4)地铁振源的基底刚度(含分离式的隧道和合并式的楼板)对建筑物的低频敏感频段影响显著,且基底刚度的变化对上部结构振动影响规律不清晰,因此有必要对特定的合建建筑开展相应的基底刚度参数选取研究。

(5)分离式合建建筑的动力响应振动形态呈现波浪式增长态势,与邻近地铁建筑物振动形态规律一致[28],但合并式合建建筑振动形态却有明显不同,呈现由下至上逐渐缓慢减小至趋于稳定态势,这是由于无衰减的地铁振动波直接传导至上部建筑物,由结构自身介质提供振动波的滤波及衰减作用所致。

3 振动控制合建建筑

由合建建筑特点可知,地铁振动波缺乏土体的传播及衰减,无障碍地由地铁振源直接传导至上层建筑物,较邻近地铁的建筑物来说,合建建筑振动环境更严峻,振动影响更恶劣,振动控制要求更迫切。因此,若需有效地降低合建建筑结构安全危害及建筑物内人和设备振动的不利影响,应从振源部分降低地铁振动强度和上部结构进行减振隔振的合理设计这两方面开展振动控制工作。

3.1 地铁振源振动控制

对于合建建筑的振动控制,对振源系统实施振动控制是最直接、最有效的方法[29],目前的研究也较为集中和成熟。从振动发生的机理出发,考虑影响振动强度的因素,降低振源部分的激振强度可以从列车车体部分和轨道结构部分采取减隔振措施,分别如下。

(1)对于列车车体部分,日本学者经过测试后指出,车厢体的轻质化可以有效地降低地铁振动强度[30];通过数值计算结合工程实践,文献[31]指出选择合适的车轴配置,文献[32]采用阻尼车轮或修正车辆踏面等相关措施均能有效地降低振源的激振强度。文献[33]通过混合试验方法,证明了车辆速度、车轮缺陷类型和大小能显著影响振源的振动水平。

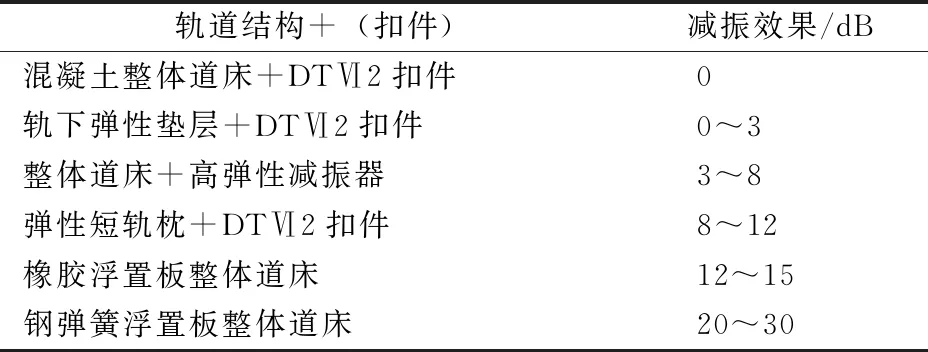

(2)对于轨道结构部分,首先降低轮轨接触缺陷和轨道波磨损耗是减少振源振动强度的重要因素[34-35],其次钢轨剥落长度和密度也对激励强度有重要影响[36]。其次依据相关试验结果,将钢轨的规格由50 kg·m-1提升至60 kg·m-1时,实测结果表明轨道结构输出振动强度降低2~4 dB[37];同时钢轨接缝处的激振强度可达非接缝处的3~5倍,使用无缝钢轨,是消除接缝振动的最佳方案[38]。此外,采用优质的减振扣件和优化设计的减隔振轨道系统也是降低地铁振源振动的有效措施。文献[39]通过建立道床—合建建筑二维动力有限元模型,分析了普通轨道、科隆蛋减振扣件轨道和钢弹簧浮置板轨道对上部结构的振动影响差异,结果表明2种减振轨道能在不同的频带区间有效地降低上部结构振动强度,减振幅度约为1/2~9/10。若能在轨道结构中布置采用惯性技术的弹性减振器,将使轮轨振动降低至6~14 dB[40]。表1为部分轨道型式与减振扣件组合优化的减振效果对比[41]。

表1 部分轨道型式与轨道减振扣件组合减振效果

3.2 上部结构振动控制

上部结构受地铁振动的影响与结构形式、自振频率等动力特性密切相关。将上部结构整体浮置可阻断地铁振动波向上部结构传播的直接通道,有效地降低上部结构整体振动影响[42]。常用的隔振装置为钢弹簧隔振器,配合橡胶块和阻尼器辅助消耗地震能量。据相关工程测试结果,采用钢弹簧的基础隔振层后,可降低上部结构约1/4的振动强度,隔振效果明显[43]。

若该合建建筑具有特殊的使用功能,如博物馆、音乐厅、影剧院或精密仪器实验室等,需要对振动采取更高要求的特殊控制措施。此时针对上部结构内特殊的振动敏感区域采用局部弹性浮置隔振,利用性能优异的隔振装置将楼板与基座脱开,可以更为经济和高效地进行有针对性的振动控制。文献[44]设计出1种新型的平衡隔振装置,可以直接用于局部精密的浮置被动隔振,验证结果表明该装置可以有效的隔离低频振动并能降低40%左右的激振强度,针对特别重要区域,亦可参考地震工程所使用的成本更高但隔振效果更为优异的主动隔振[45]。

4 存在问题及相关建议

(1)适合于合建建筑的通用动力耦合模型。当前针对地铁临近建筑物振动动力耦合模型主要针对地铁振源—土体—建筑物进行建模[24,46],通常采用分离模型,即将地铁振源与土体—建筑物分开建模,同时重点考虑了土体耦合影响。而分离式合建建筑地铁振动波的传播路径虽含有土体,但土体传播距离极短,合并式合建建筑地铁振动波的传播路径为地铁振源—建筑物,未含有土体。由此可知地铁振源、极短距离的土体、建筑物(含基础)已成为一个相互作用的整体,因此分析地铁运行引发临近建筑物振动的已较为成熟的车轨耦合系统、隧道—土体—建筑物分离模式已不适用于合建建筑。当前合建建筑的研究主要是基于工程实例进行实测或数值分析,缺乏对该体系动力响应通用规律进行深化研究,因此,针对合建建筑的振动特性和特殊的振动波传播路径,设计包含地铁振源参数和振源与建筑物边界耦合的地铁振源—建筑物基础(含土体)—建筑物的通用动力耦合模型,研究2种形式的合建建筑时域与频域特征,获取该结构形式具有一定普遍意义的动力响应规律是提高合建建筑数值分析模型效率的有效途径。

(2)轨道实际振动控制效果。随着地铁建设蓬勃发展,轨道类减振降噪新产品日益增多,新技术、新措施的应用也层出不穷,已有实例说明一些轨道减振产品在试验和分析中能较好地抑制振源系统的高频振动,但在后期对建筑物的跟踪测试结果却不尽如人意,无法达到设计效果。有部分地铁建设中过度使用减振降噪技术,反而在使用过程中钢轨产生较为严重的波磨损耗。由于合建建筑的振动路径的特殊性,若要采用轨道减振降噪技术,需要采用具有针对性的试验验证该技术的振动控制效果和适用性。

(3)匹配合建建筑的振源频率。通过既有工程实例实测结果可知,上部结构存在10 Hz以下的低频敏感带,与结构的自振频率密切相关[2],因此振源部分输出频率如果与之重合,可能会产生共振,造成不可估量的严重后果。因此设计地铁振源部分时,可针对合建结构的自振频率,设计出固有频率附近的反力幅值与之匹配的轨道结构,尽可能使地铁振源的振动主频和合建建筑的低频敏感频段有效避开,避免合建建筑受到地铁振动波的影响而产生共振。在保证优化频率不变的同时,调整轨道结构的各项参数组合(例如几何尺寸,竖向刚度和阻尼等),用以匹配经济性、耐久性和可维护性。

(4)适合于合建建筑的隔振装置。由既有成果可知,合建建筑的上部结构水平向和竖向振动在同一数量级,这与地铁临近建筑以竖向振动为主的研究结论有显著不同,因此针对合建建筑上部结构的振动控制,无法适用目前较为成熟的专用降低竖向振动的以钢弹簧为代表的隔振器,它需要水平向和竖向同时隔振。为解决此问题,可借鉴当前成熟的以隔离水平向地震的叠层钢板橡胶隔震装置和以隔离竖向振动的弹簧隔振装置,设计开发能同时阻隔竖向和水平向振动的组合隔振器,满足合建建筑的整体浮置或局部浮置的隔振要求。

(5)整体或部分浮置合建建筑的参数优化研究和关键部位的构造设计。合建建筑为新型结构形式,而采用隔振技术的浮置合建建筑的系统研究尚未开展,且既有研究成果显示,水平层间隔振结构隔振层下部绝对加速度有放大趋势,同时由于地铁激励源对合建建筑水平向和竖向振动影响均不可忽略,势必造成浮置层上下柱有冲切和局压影响,其内力分布会出现新的状态和规律,同时由于往复振动易使浮置层处产生疲劳隐患。因此,针对浮置的合建建筑体系参数优化和浮置区域关键部位构造设计需要深入研究和探讨,可从以下2个方面考虑:①提出1种既能满足浮置层上部结构的舒适度,又能最大限度地降低浮置层下部结构的绝对加速度的浮置隔振层的优化设计方法,重点优化上下部频率比(下部频率应由地铁激励主振频段和下部结构自振频率共同作用产生)、质量比和浮置隔振层阻尼比;②通过相关抗冲切和局压试验及疲劳试验,设计适合的,具有针对性的浮置隔振层上下柱构造措施和抗疲劳措施。

5 结 语

地铁与建筑物合建体系有现实的工程需求和土地利用价值,也具有较强的经济效益、环境效益和社会效益。但我国针对该新型建筑体系的研究工作处于初级阶段,理论通用模型建立和振动机理分析亟待进行。本文从合建建筑的振动及特点、动力响应规律和振动控制等3个方面对工程实践和科研成果进行了回顾,系统归纳和总结了主要研究成果。总体而言,合建建筑由于整体研究起步较晚,虽然已经获得了一些研究成果,但在数值分析理论精细化和通用化、理论减振效果适用性、减振产品开发和减振技术参数分析和优化应用等方面还存在较大的研究空间,由此,本文对目前存在的问题做了初步探讨,并给出相关建议,为后续研究者提供参考。