宗教信仰对农村居民阶层认同的影响效应——基于CGSS2015调查数据

王若男,阮荣平,韩旭东,郑风田

宗教信仰对农村居民阶层认同的影响效应——基于CGSS2015调查数据

王若男,阮荣平,韩旭东,郑风田*

(中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

基于CGSS2015调查数据,实证分析了宗教信仰对农村居民阶层认同的影响。结果表明:宗教信仰对农村居民阶层认同有显著正向影响。相较无宗教信仰的农村居民,有宗教信仰的农村居民自我认同的阶层地位更高。具体而言,宗教信仰通过参与效应、品位效应和慰藉效应对农村居民阶层认同产生影响。宗教活动参与对农村居民阶层认同存在显著正向影响,且参与频次越高,受到的正向影响越强;不同宗教信仰类型对农村居民阶层认同均产生正向影响,但影响程度不同,仅有回教对阶层认同产生显著正向影响;相较家庭经济状况较好的农村居民,宗教信仰对家庭经济状况较差的农村居民阶层认同影响更大。

宗教信仰;阶层认同;制度属性;文化属性

一、问题的提出

我国已处于全面建成小康社会决胜期,为补齐农村这一短板,确保顺利完成农村改革发展目标,我国正着力实施精准扶贫与乡村振兴两大战略。发达国家经验表明,稳定的小康社会不仅表现为社会中大多数成员都达到较为丰裕的生活水平,同时还表现为社会中大多数成员都具备了“中间以上”的阶层认同[1]。那么,随着我国农村居民收入稳健提升,其自我阶层认同是否也会提升?阶层认同表征着个体对自己社会地位的定位,是决定国民总体社会心态和政治倾向的关键要素[2]。自我认同的阶层地位较高意味着个体的“获得感”“幸福感”较高,反之则意味着个体“焦虑感”和“不公平感”较高。农村居民的社会地位处于我国整体社会阶层的中下水平,农村居民的阶层认同失衡更易带来社会恐慌和社会问题。所以,提升农村居民的阶层认同地位关乎全面建设小康社会以及维系社会的持续稳定发展[3]。

阶层认同来源于社会比较的心理过程,既依赖于客观实际,又受心理过程的影响[4]。学界对阶层认同问题的研究主要集中在两个方面。一是个体的客观阶层地位对阶层认同的影响。范晓光和陈云松研究表明,个体的阶层认同与按照受教育程度、家庭收入和职业声望等经济指标划分的客观阶层地位之间常常具有偏差,可能高估也可能低估[5]。张翼研究发现,在教育、职业与收入三个表征个体客观阶层分层的指标中,收入对个体的阶层认同具有显著而稳定的影响[6]。二是主观心理因素对阶层认同的影响。徐岩研究表明,阶层认同不仅受到客观社会阶层的影响,也同时受到观念、意识形态、文化价值观等主观心理因素的影响[7]。马广海研究发现,由于个体的主观感受不同,两个属于同一客观阶层的个体可能产生不同的自我认同阶层地位[8]。陈云松和范晓光认为,和客观阶层地位相比,人们与所在社会环境中的参照群体进行比照产生的“相对剥夺感”对个体的阶层认同影响更大[9]。李春玲认为,人们的阶层认同并不完全取决于客观阶层位置,它还受到基于种族、民族、宗教信仰、性别及社会政治团体的身份归属感的影响[4]。

文献梳理表明,已有研究主要探讨了客观经济地位和主观心理因素对个体阶层认同的影响,鲜有研究分析宗教等文化因素的影响效应。在农村社会中,宗教信仰对农民的健康状况、养老保险参与、劳动参与、幸福感等都具有重要影响,同时还具有对公共文化供给的替代效应和社会保障功能[10]。宗教信仰对阶层认同也发挥着重要作用[11]。尤其是在我国农村文化多元化发展过程中,宗教信仰对阶层认同的影响不可忽略。为此,笔者拟基于CGSS2015调查数据,从宗教的制度和文化属性入手分析其对农村居民阶层认同的影响。

二、理论分析与研究假设

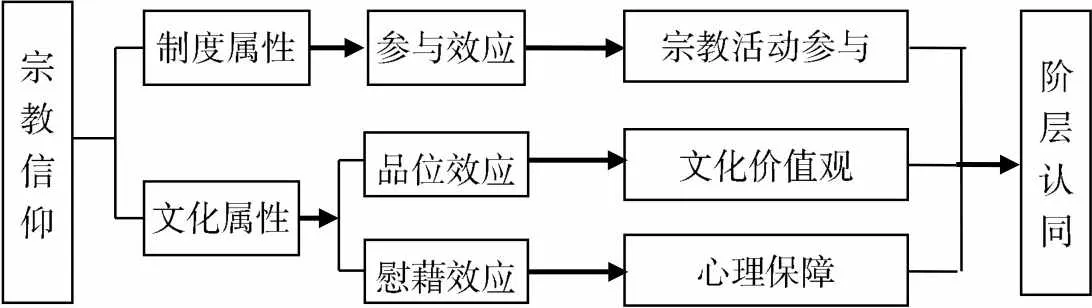

宗教具有两个最基本的属性:制度属性和文化属性[12]。宗教的制度属性表现在宗教有相对固定的活动场所、严密的宗教组织和宗教制度。制度属性通过行为规范约束教会成员参与宗教组织活动,其目的是培养和维护人的社会性[13]。教会成员在参与宗教活动的过程中加强自身社会网络和社会资本,进而提升阶层认同地位[14]。宗教的文化属性表现在宗教本身就是一种特殊的文化现象,它影响到教会成员的思想意识、生活习俗等方面[15]。文化属性对个体阶层认同主要有两方面的影响。一是品位效应。宗教信仰通过对文化价值观的影响塑造教会成员的生活品位,这种与世俗文化价值观具有较大差异的生活品位成为个人身份建构过程中的工具[16],使信教者产生优越感,因此教会成员更易高估自身的阶层地位。二是慰藉效应。宗教信仰具有社会保障功能,宗教的超自然信仰与来世信仰改变了人们的世界观,为处于弱势社会阶层的人们提供心理层面的保障。而且宗教能够削弱创伤性事件对主观福利的影响,起到提高阶层认同地位的社会保障作用。基于上述分析,提出以下假设:

H1:相较无宗教信仰的农村居民,有宗教信仰的农村居民阶层认同地位更高。

根据上述理论,本研究构建了宗教信仰影响我国农村居民阶层认同的分析框架(图1),并分别进行假设论证。

图1 宗教信仰影响农村居民阶层认同的分析框架

1.参与效应:宗教活动参与的影响

宗教信仰是社会分化的一个重要指标,也是社会网络的一个重要属性[13]。在传统农村社会,人丁兴旺的家族掌握着村庄话语权,因而阶层意味着更广泛的社会关系和更多的社会资本。定期的宗教集体活动(如礼拜等),有利于提高教会成员交往的频率[13, 14],有助于提升信教居民的阶层认同地位。宗教的聚会活动使宗教的作用类似于俱乐部,宗教活动参与行为能产生正外部性与参与者互惠[17]。通过参加宗教活动,宗教成员可能遇到社区中有影响力的重要人物,拥有更大和更加可靠的社会网络,在教友之间形成较强的非正式社会互助机制,在困难时期可以从中得到帮助,由此提升自身的阶层认同地位[18,19]。林瑜胜通过对曲阜市农村老年人宗教信仰调查发现,相对于世俗社会依托于社会资源、权力重赋等物质资本建立社会关系,宗教活动作为一种“无门槛”的团体活动,可以增加农村老年人的社会资本,帮助其重构人际交往网络[20]。阮荣平等认为,如果没有宗教活动参与,即使有宗教信仰也很难通过宗教组织来获取社会资本[21]。宗教活动参与增加了组织成员相互接触的机会,拓展了社会网络,进而提升了其阶层认同地位。基于上述分析,提出以下假设:

H2:宗教活动参与对于农村居民阶层认同具有正向影响,参与宗教活动频次越高,自我认同的阶层地位越高。

2.品位效应:文化价值观的影响

汤普森认为日常生活中的经历和体验是阶层认同产生的基础,而休闲娱乐、兴趣爱好、消费习惯等生活经历和体验体现着一个人的品位[22]。宗教对阶层认同的品位效应受其文化属性的影响,宗教组织内部的文化价值观通过与文学、艺术、音乐、诗歌、绘画、建筑、雕塑、道德等相互渗透,影响宗教信仰者的阶层认同。19世纪美国某些教派的信教者将宗教音乐和礼仪与中产阶级文化联系在一起,因此把自己认同为中产阶级[23]。李飞对阶层认同影响因素的研究表明,越是常去咖啡馆、酒吧等场所,并经常休闲健身、阅读频率高,个人生活品位越高,其主观认同自己的阶层也越高[24]。丁冬等则研究发现信教农民更偏好于看报纸杂志、上网、体育健身、看文艺演出等体现高雅生活品位的娱乐活动,而不信教农民则偏好于串门聊天、打麻将、打扑克等通俗娱乐活动[17]。品位效应使得信教民众更易高估自身的阶层地位。且由于不同宗教的文化价值观不同,由此分化出不同的生活品位,导致不同宗教信仰类型对阶层认同的影响程度不同[25]。

中国特色社会主义核心价值观在很大程度上汲取了儒、释、道等中华传统文化的养分,因而中国本土宗教(佛教、道教、民间宗教等)所宣扬的文化、价值观与中国主流文化价值观在很大程度上保持了一致性[26],由此造成信仰本土宗教的农村居民与非信教农村居民在基于文化价值观生成的生活品位上差异不大,本土宗教的品位效应不明显。而由于中西方主流文化、价值观的差异,外来宗教(回教、天主教、基督教等)与中国主流文化价值观存在着较大的距离,信仰外来宗教的农村居民与非信教农村居民在基于文化价值观生成的生活品位上差异较大。因此,相较本土宗教而言,信仰外来宗教的农村居民更容易增大与非信教农村居民的“阶层距离”[21],进而提高信教自我认同的阶层地位。基于上述分析,提出以下假设:

H3:农民的宗教信仰类型不同,其自我认同的阶层地位就不同。

H3a:相对于本土宗教而言,外来宗教会更大程度上提高农村居民自我认同的阶层地位。

3.慰藉效应:心理保障的影响

宗教信仰选择是心理认知结构的变化,也就是“洗脑”的结果[15]。长期以来,学者们认为,特定的社会环境,尤其是弱势社会环境,会导致人们去寻找那些能给他们的贫困带来慰藉的宗教。穷人信仰宗教是因为宗教宣称贫穷具有道德优越性,可以赋予他们更高的地位。马克思和恩格斯提出,一个人全部的思想观念,包括宗教的思想观念,都来自于生产资料所处的物质环境[27]。马克思把宗教看作一种安慰剂,就像鸦片一样可以给那些买不起麻醉品的人减轻痛苦。如在拉丁美洲,人们普遍相信魔鬼、恶灵和诅咒,贫困、失业、家庭斗争、健康问题被认为是邪恶力量造成的精神痛苦的产物,而神的介入可以将邪恶的灵魂从个体分离出来。Musick认为,宗教具有为未来提供价值和希望的能力,信教者即使面对当前的生活逆境,也可能产生强烈的幸福感[28]。在美国,27%的公民相信轮回,除佛教、印度教等转世教义的教徒外,罗马天主教徒和一大批新教徒也把转世投胎加入到他们的宗教世界观中[29]。

来自不同国家和地区的证据几乎都表明,宗教信仰与幸福感之间有着很强的正相关关系。Pargament等认为宗教信仰可以促进希望、宽恕、快乐以及其他正向情感的产生,进而增强个体的幸福感[30]。大量针对美国黑人社区宗教信仰的研究也表明,宗教信仰可以提高美国黑人对现状的满意度,减轻经济匮乏对其生活的影响[31-33]。阮荣平等利用河南省农户样本的研究表明,宗教信仰能够提升农村居民的主观福利水平[18]。就失业而言,无宗教信仰者可能认为这会伤及自己的自尊,而有宗教信仰者则可能认为这是自身灵性增长的一个机会[34]。因此,一般认为,宗教信仰能够给处于弱势社会阶层的人带来慰藉,提升其自我认同的阶层地位。基于上述分析,提出以下假设:

H4:相对于家庭经济状况较好的农村居民而言,宗教信仰会更大程度上提高家庭经济状况较差的农村居民自我认同的阶层地位。

三、变量与模型选择

1.变量选择

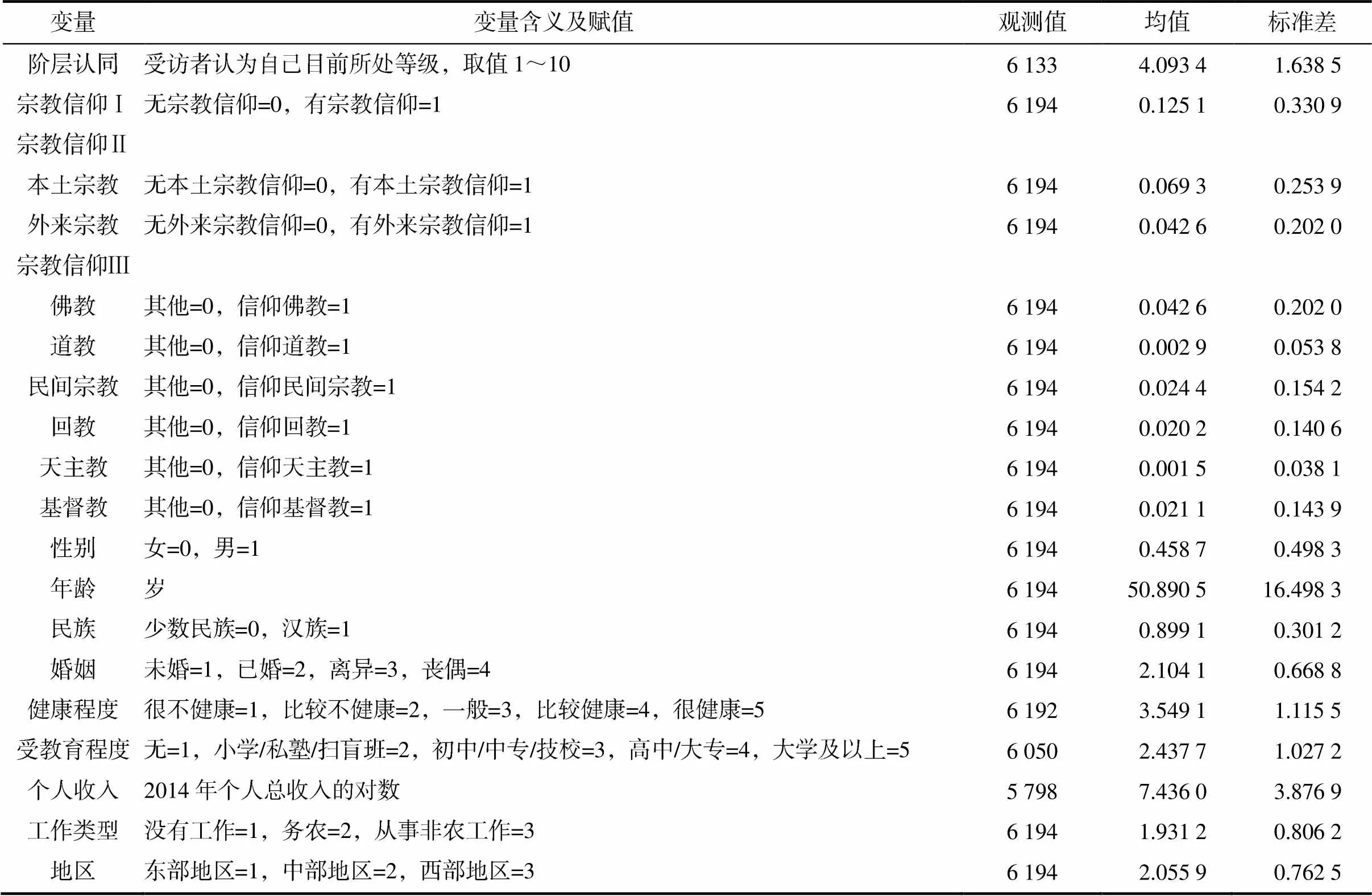

本研究被解释变量为农村居民自我认同的阶层地位,简称阶层认同,其测度主要来自CGSS2015的调查数据。有效样本总量为10 968个,其中农村居民样本量为6 194个。关于阶层认同,问卷中有一道题为“在我们的社会里,有的人处在社会的上层,有些人处在社会的下层,您认为自己目前在哪个等级”,选项1~10依次代表“最底层”到“最顶层”,参考韩旭东等的做法[2],以此衡量受访者的阶层认同地位。由表1可以看出,农村居民阶层认同地位的平均值为4.09。

解释变量是农村居民的宗教信仰。参考阮荣平等[21]和周根占等[19]的做法,采用三种分类方式衡量个体的宗教信仰情况。一是仅将宗教信仰情况区分为有宗教信仰和无宗教信仰;二是将有宗教信仰的个体区分为本土宗教信仰和外来宗教信仰①;三是将有宗教信仰的个体进一步区分为佛教、道教、民间信仰、伊斯兰教、天主教和基督教。在农村居民样本中,5 419人无宗教信仰(占87.49%),有宗教信仰的样本中(其中也有人同时信仰两种宗教),429人信仰本土宗教(占6.93%),其中264人信仰佛教(占4.26%),18人信仰道教(占0.29%),151人信仰民间宗教(占2.44%);264人信仰外来宗教(占4.26%),其中125人信仰回教(占2.02%),9人信仰天主教(占0.15%),131人信仰基督教(占2.11%)。

考虑到阶层认同与农村居民的个体特征紧密相关[6],个体的社会地位是影响阶层认同的重要因素[8, 9],以及区域整体经济状况会对个体的阶层认同形成参照[4],因此设置了农村居民个体特征(性别、年龄、民族、婚姻、健康)、客观社会地位(收入、受教育程度、职业类型)和地区虚拟变量(所处地区为东部、中部或西部地区)等作为控制变量。

各变量的说明及样本描述性统计特征如表1所示。

表1 样本描述性统计特征

注:农村居民总样本量为6 194个,在具体问题中因受访者答案缺失问题造成不同变量的观测值不同;工作类型中的“没有工作”是指受访者因丧失劳动能力、料理家务、离退休、在校学习等原因目前未从事任何以获得经济收入为目的的工作。

2.模型选择

阶层认同的10种选择之间有选择次序,即因变量为离散的有序数据。适合于离散有序因变量的计量模型有三种,分别为OLS模型、有序Probit模型和有序Logit模型。在具体的数据分析中,本研究同时使用了三种估计方法。由于三者所估计出的宗教信仰对农村居民阶层认同的影响方向以及显著性状况没有明显差异,且许多研究已证实OLS模型、有序Probit模型和有序Logit模型对系数的方向和显著性没有明显影响[35, 36],本研究主要报告有序Probit模型的估计结果。其模型如下:

=(+)

其中,表示受访者的阶层认同,表示受访者的宗教信仰情况,根据前面对宗教信仰的分类,选择三个指标衡量受访者的宗教信仰情况,分别记为宗教信仰Ⅰ、宗教信仰Ⅱ和宗教信仰Ⅲ。宗教信仰Ⅰ为二元变量,记为1(有宗教信仰=1,无宗教信仰=0);宗教信仰Ⅱ为2个虚拟变量,分别记为2_1(信仰本土宗教=1,不信仰本土宗教=0)和2_2(信仰外来宗教=1,不信仰外来宗教=0);宗教信仰Ⅲ为6个虚拟变量,分别记为3_1(信仰佛教=1,其他=0);3_2(信仰道教=1,其他=0);3_3(信仰民间信仰=1,其他=0);3_4(信仰回教=1,其他=0);3_5(信仰天主教=1,其他=0);3_6(信仰基督教=1,其他=0)。表示控制变量,、、为待估系数,为随机扰动项。

四、实证研究及其结果分析

首先应用有序Probit模型对宗教信仰对农村居民阶层认同的影响进行基本回归,然后使用工具变量法基于两阶段最小二乘法(2SLS)估计对宗教信仰与阶层认同间的内生性问题予以检验。最后对宗教信仰影响农村居民阶层认同的机制进行验证,包括宗教活动参与频次产生的参与效应,不同宗教信仰类型产生的品位效应以及家庭经济状况产生的慰藉效应。

1.宗教信仰对农村居民阶层认同的影响

(1)基本回归结果。宗教信仰对农村居民阶层认同影响的有序Probit模型估计结果见表2。从模型(1)可以看出宗教信仰对阶层认同有着正向影响,但这一回归结果并不显著。模型(1)可能存在的最大问题是遗漏变量所导致的偏误,因此在后续回归中逐步加入可能影响阶层认同的控制变量。在加入控制变量后,模型(2)~(4)中宗教信仰对阶层认同均具有显著正向影响,且系数的大小没有发生大幅度改变。综合模型(1)~(4)的估计结果,可以看出在增加控制变量后,宗教信仰显著影响农村居民的阶层认同。其他条件相同时,相较无宗教信仰的受访者,有宗教信仰的受访者自我认同的阶层地位提高的概率增加7.91%。这一结果与卢云峰[3]基于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据得出的结论一致,证明了农村居民阶层认同中的宗教信仰差异。

表2 宗教信仰影响农民阶层认同的有序Probit模型估计结果

注:(1)*<0.1,**<0.05,***<0.01;(2)括号内为稳健标准误。

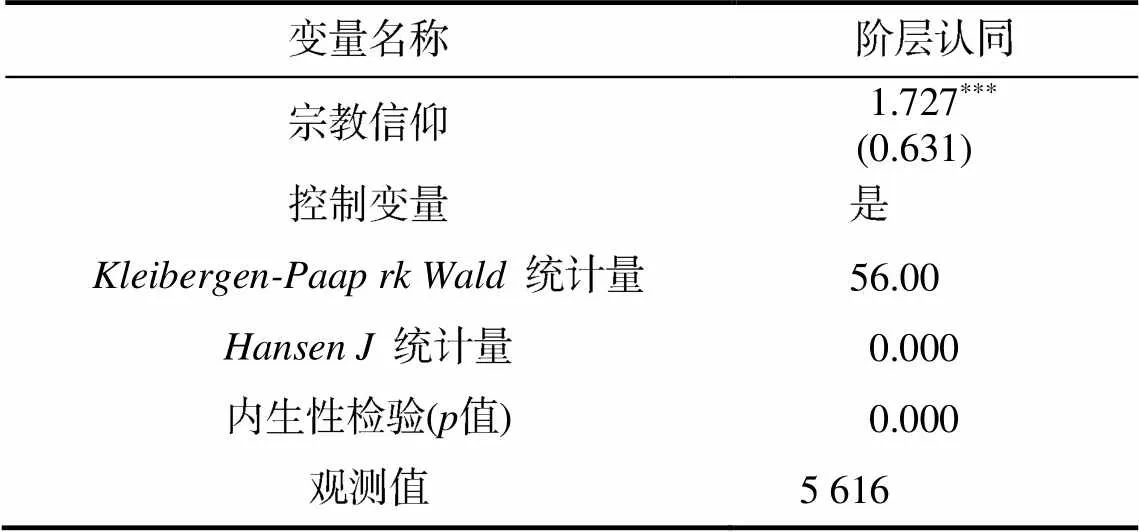

(2)内生性检验。上述有序Probit模型虽然试图控制更多的变量以获得无偏估计,但估计结果依然面临遗漏变量、双向因果等潜在的内生性问题,从而可能存在偏误[37]。参考阮荣平等的做法,选用省级层面的宗教活动场所密度作为农村居民宗教信仰的工具变量予以纠正,使用2SLS对表2中模型(4)的线性概率形式进行估计[34]。由表3可知,宗教活动场所对个体宗教信仰具有显著正向影响,且显著水平在1%之上,可以认为,使用宗教活动场所作为个体宗教信仰的工具变量不存在弱工具变量问题。同时,计算了统计量,其估计值远高于Stock and Yogo所建议的在10%的统计水平上拒绝弱工具变量假设的临界值(约为16)[38]。由此,可以认为,本研究所使用的工具变量对个体宗教信仰有着较强的解释力,不存在弱工具变量问题。统计量强烈地显示各个工具变量与回归方程的误差项均无关,是有效的工具变量,回归方程不存在过度识别问题。对内生性的检验也在1%的统计水平上拒绝了原假设,表明农村居民宗教信仰与阶层认同之间存在内生性。有序Probit与2SLS的估计结果均表明宗教信仰与农村居民阶层认同之间的关系具有较高的显著水平,但与表2中有序Probit模型估计结果相比,表3中2SLS估计结果的经济显著性要更高。相较无宗教信仰的农村居民,有宗教信仰的农村居民自我认同的阶层地位更高,其阶层认同被高估的概率增加了172.7%。这表明剔除内生性问题后,宗教信仰对农村居民阶层认同的正向影响大大提高。这一结果验证了H1。

表3 宗教信仰影响农村居民阶层认同的2SLS估计结果

注:*<0.1,**<0.05,***<0.01;括号内为稳健标准误;控制变量同表2。

2.宗教信仰对农村居民阶层认同影响的作用机制

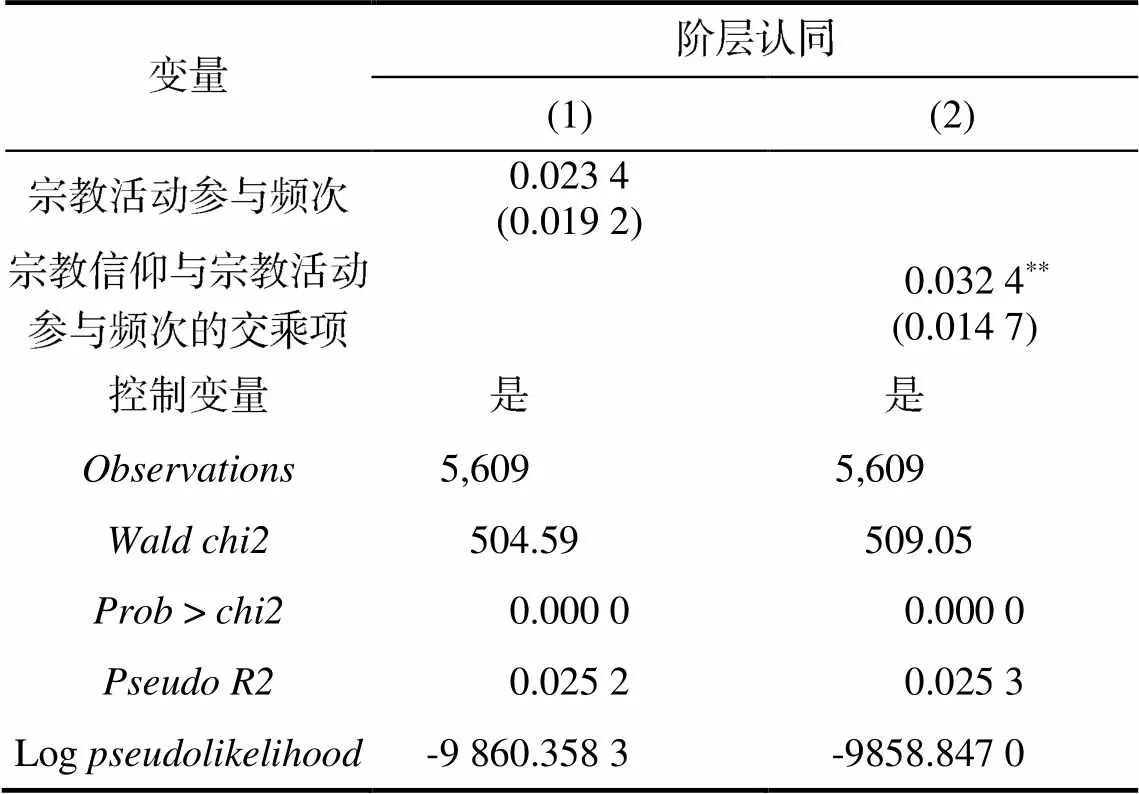

(1)参与效应:宗教活动参与对农村居民阶层认同的影响。选取CGSS2015调查中的问题“您参加宗教活动的频繁程度”作为宗教活动参与频次的衡量问题,并使用有序Probit模型进行了回归分析。表4中模型(1)的估计结果表明,宗教活动参与频次对农村居民阶层认同的影响不显著。然而,农村居民样本中共有693人有宗教信仰,889人参与过宗教活动,在参与过宗教活动的受访者中有12.82%没有宗教信仰,大量无宗教信仰的受访者也参与了宗教活动。为了剔除无宗教信仰但参与宗教活动的农村居民样本的影响,模型(2)给出了宗教信仰与宗教活动参与频次的交乘项对农村居民阶层认同影响的有序Probit模型估计结果。结果表明,宗教信仰类型与宗教活动参与频次的交乘项对农村居民的阶层认同具有显著正向影响。参与宗教活动本身不会改变农村居民的阶层认同,仅当参与宗教活动者具有宗教信仰时,即宗教信仰的制度属性发挥作用时,宗教活动参与才会对农村居民阶层认同产生正向影响,且参与宗教活动频次越多,农村居民自我认同的阶层地位越高,这一估计结果验证了H2。

表4 宗教活动参与频次对农村居民阶层认同的影响

注:*<0.1,**<0.05,***<0.01;括号内为稳健标准误;控制变量同表2。

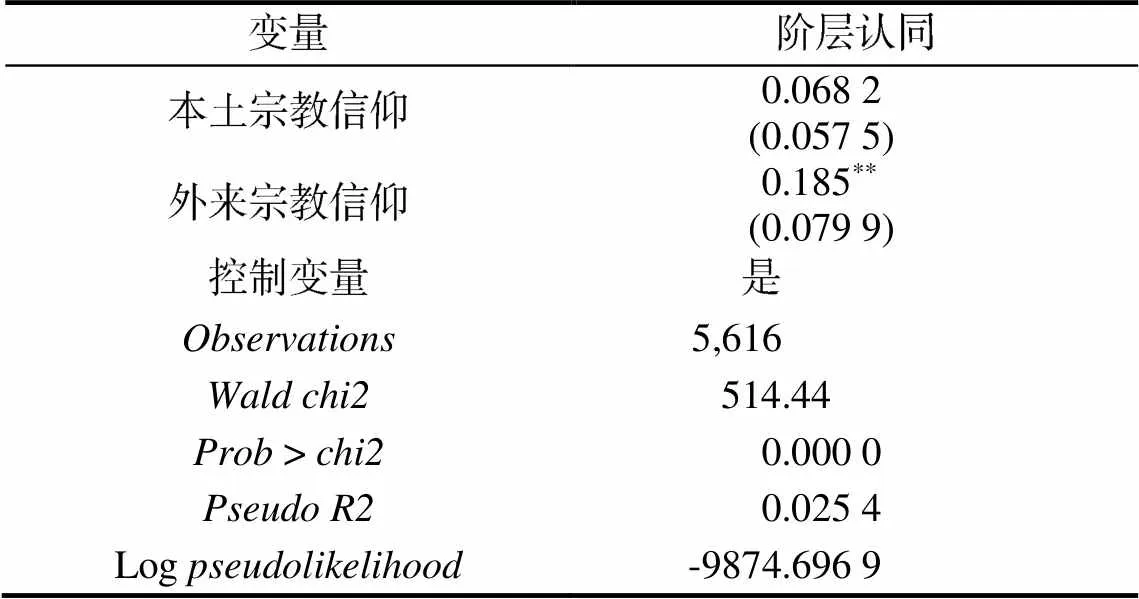

(2)品位效应:不同宗教信仰类型对农村居民阶层认同的影响。本研究使用第三种宗教信仰类型分类方法(记为宗教信仰Ⅲ)估计具体不同宗教信仰对受访者阶层认同的影响。就影响方向而言,不同宗教对农村居民阶层认同均表现出正向影响。就影响程度而言,不同宗教信仰对农村居民阶层认同的影响具有明显的差异性(括号内为回归系数)。回教对阶层认同的影响程度最大(0.5693),其次是天主教(0.2609),再次是基督教(0.2163),三者均属于外来宗教。佛教(0.0518)、道教(0.0404)和民间信仰(0.0763)对阶层认同的影响程度均较小,且三者同属于本土宗教。就显著性而言,在所有宗教当中,仅有回教对农村居民阶层认同的影响具有统计显著性,其他宗教对农村居民阶层认同的影响均不显著。这一结果验证了假设H3。

为进一步探究宗教信仰中文化价值观和生活品位对农村居民阶层认同的影响,使用第二种宗教信仰类型分类方法(记为宗教信仰Ⅱ)进行研究。表5给出了有无本土宗教信仰和外来宗教信仰对农村居民阶层认同影响的有序Probit模型估计结果。结果表明,有无本土宗教信仰对农村居民阶层认同的影响不显著,有无外来宗教信仰显著影响农村居民的阶层认同。其他条件相同时,相对于本土宗教信仰,有外来宗教信仰的农村居民认为自己目前所处社会阶层更高。这一结果验证了假设H3a。本土宗教信仰所宣扬的文化价值观及宗教内部形成的生活品位与不信教农村居民的世俗品位较类似,因此本土宗教信仰对农村居民阶层认同的影响不显著。相较本土宗教信仰,外来宗教信仰与中国传统文化宣扬的文化价值观差距更大,生活品位差异也更大,故这部分信教农村居民相较不信教农村居民自我认同的阶层地位更高。

表5 不同宗教信仰类型对农村居民阶层认同的影响

注:*<0.1,**<0.05,***<0.01;括号内为稳健标准误;控制变量同表2。

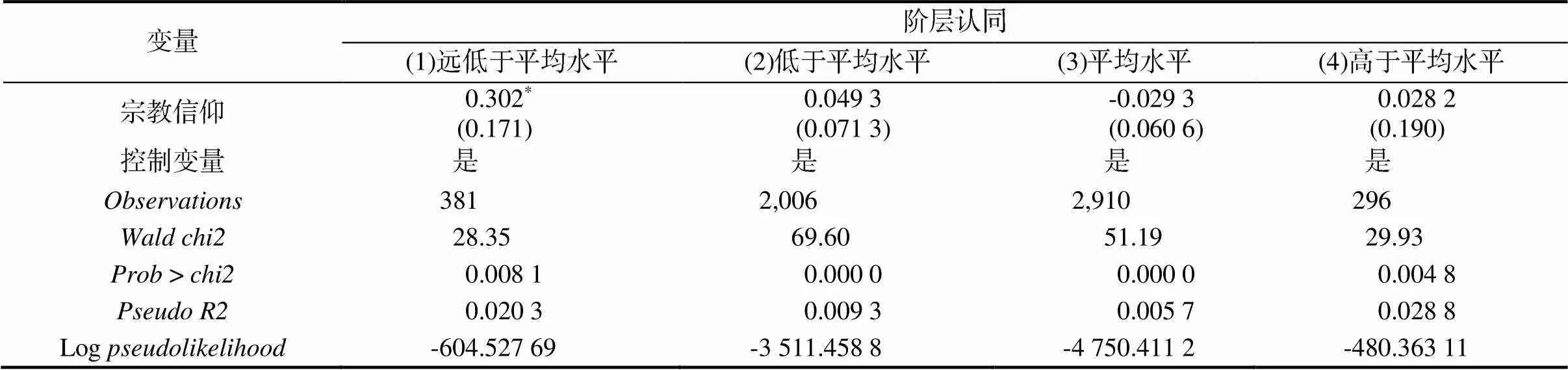

(3)慰藉效应:家庭经济状况对农村居民阶层认同的影响。检验宗教信仰慰藉效应对农村居民阶层认同影响,主要是按照受访者的家庭经济状况对样本进行分组回归,看子样本回归结果是否存在差别,且回归结果是否证实宗教信仰对家庭经济状况较差的农村居民阶层认同影响更大。根据问卷中的问题“您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档”对样本进行分组,将样本的家庭经济状况分为1~5级,其中1级表示家庭经济状况远低于所在地平均水平,5级表示家庭经济状况远高于所在地平均水平。87.73%的农村居民家庭经济状况为平均水平或低于平均水平。

通过比较有宗教信仰群体的自我认同阶层地位及家庭经济状况,发现在宗教信仰群体中,86.41%的农村居民认为自己目前所处阶层为中等及以下(小于等于5级),但事实上93.23%的农村居民家庭经济状况在所在地的平均值及以下(小于等于3级),由此可见宗教信仰提升了中下阶层农村居民的阶层认同地位。进一步建立有序Probit模型对处于不同家庭经济状况的样本进行分组回归,结果见表6。由表6可知,是否信教对按家庭经济状况分组的个体阶层认同的影响差异较大。其中宗教信仰仅对家庭经济状况远低于所在地平均水平的样本阶层认同地位产生显著影响,影响方向为正且程度明显高于其他子样本。处于最低家庭经济状况的农村居民个人年收入平均为7 407.76元,若夫妻二人收入相似且有老人子女需要照顾,则几乎处于贫困水平,由此可将家庭经济状况为1级的样本近似视为农村贫困人口。回归结果在一定程度上说明了宗教信仰可以为穷人带来精神慰藉,并提高了其阶层认同地位,由此验证了H4。

表6 按家庭经济状况分组的宗教信仰影响农村居民阶层认同的有序Probit模型估计结果

注:*<0.1,**<0.05,***<0.01;括号内为稳健标准误;控制变量同表2;由于分组后子样本的观测值减少,选择“远高于平均水平”的观测值仅有13个,因而无法进行该子样本的有序Probit模型回归。

五、结论及其政策含义

基于CGSS2015的调查数据,本研究探讨了宗教信仰对农村居民阶层认同的影响。结果表明:宗教信仰对农村居民阶层认同有显著正向影响,相较无宗教信仰的农村居民,有宗教信仰的农村居民主观认同的阶层地位更高;有宗教信仰的农村居民宗教活动参与频次越高,其主观认同的阶层地位越高;不同宗教信仰类型对农村居民阶层认同均产生正向影响,相较本土宗教信仰,外来宗教信仰对农村居民的阶层认同正向影响更大;相较家庭经济状况较好的农村居民,宗教信仰对家庭经济状况较差的农村居民阶层认同影响更大。

本研究结论具有以下政策含义:

一是要充分保障信教农村居民参加宗教组织合法活动的自由。合法的宗教信仰和宗教活动在我国一直受到保护,这不仅源于我国法律对公民信教和不信教自由的保证,更是因为合法的宗教信仰有利于维持社会稳定。在教会等宗教组织中,农村居民可以增强人际关系网络,获取更多资源和信息,而这些社会资本可以利用到世俗生活中去,有效提高信教农村居民的自我认同阶层地位。在信教群体聚集的省份和地区,地方政府应更为注重对农村宗教事务的管理和服务,必要时拿出部分经费帮助维修、维护宗教活动场所,保障农村信教群体参与宗教活动的正常需求。

二是要重视对信教农民的思想文化教育,努力把宗教教义同中华文化相融合。当前阶段,外来宗教信仰与我国传统文化宣扬的文化价值观差距仍旧较大,故这部分信教农村居民与不信教农村居民之间的阶层认同差异更大。习近平总书记在全国宗教工作会议上指出,“新形势下,我们要坚持和发展中国特色社会主义宗教理论。”只有积极践行社会主义核心价值观,弘扬中华文化,努力把宗教教义同中华文化相融合,宗教信仰对农村居民自我认同阶层地位的提升才真正有利于维护社会稳定。

三是在精准扶贫过程中要注重对信教贫困群体的信仰尊重。农村居民信仰宗教的一个重要原因是为他们自身的苦难遭遇寻找能够带来慰藉的心理寄托,研究结果也表明对于家庭经济状况较差的农村居民宗教信仰对阶层认同的影响更大。当前我国已进入脱贫攻坚的关键时期,对农村贫困人口的帮扶更为注重激发内生动力,加强了移风易俗、破除封建迷信活动的舆论引导。但同时在扶贫工作中也要注意对信教贫困群体的信仰尊重,要注意宗教信仰与封建迷信的区别,真心实意关心信教贫困群众,出现认识上的分歧时,要积极引导,求大同、存小异。

注释:

① 本土宗教信仰包括佛教、道教、民间信仰。外来宗教包括回教/伊斯兰教、天主教、基督教、东正教、其他基督教、犹太教、印度教。

[1] 渡边雅男.现代日本的阶层差别及其固化[M].北京:中央编译出版社,1998.

[2] 韩旭东,杨慧莲,普蓂喆,等.谁在创业:个体阶层认同与创业选择——基于五期CGSS(2010—2015)数据实证分析[J].财经科学,2019(1):100-111.

[3] 北京大学宗教文化研究院课题组,卢云峰.当代中国宗教状况报告——基于CFPS(2012)调查数据[J].世界宗教文化,2014(1):11-25.

[4] 李春玲.社会阶层的身份认同[J].江苏社会科学,2004(6):108-112.

[5] 范晓光,陈云松.中国城乡居民的阶层地位认同偏差[J].社会学研究,2015,30(4):143-168.

[6] 张翼.中国社会阶层结构变动趋势研究——基于全国性CGSS调查数据的分析[J].中国特色社会主义研究,2011(3):65-74.

[7] 徐岩.客观社会经济地位、主观阶层认知与健康不平等[J].开放时代,2017(4):191-207.

[8] 马广海.存在、认同与冲突:转型期我国社会的阶层意识概览[J].山东社会科学,2011(5):64-72.

[9] 陈云松,范晓光.阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003—2013)[J].中国社会科学,2016(12):109-126,206-207.

[10] 江求川,张克中.宗教信仰影响老年人健康吗?[J].世界经济文汇,2013(5):85-106.

[11] Christiano K,Swatos J,Peter K.Sociology of Religion:Contemporary Developments[M].Walnut Creek,CA:Altamira Press,2002.

[12] Stark R,Finke R.Acts of Faith:Explaining the human side of religion[M].Berkeley:University of California Press,2000.

[13] 阮荣平,郑风田,刘力.宗教信仰选择——一个西方宗教经济学的文献梳理[J].社会,2013,33(4):193-224.

[14] 阮荣平,王兵.差序格局下的宗教信仰和信任——基于中国十城市的经验数据[J].社会,2011,31(4):195-217.

[15] Gordon M M.Assimilation in American Life[M].New York:Oxford University Press,1964.

[16] Smith C.American Evangelicalism:Embattled and Thriving[M].Chicago:University of Chicago Press,1998.

[17] 丁冬,陈雪,阮荣平,等.农村自娱文化与互动文化对宗教的挤出效应差异——基于河南48村345份农户调研数据的检验分析[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2014,31(4):124-130.

[18] 阮荣平,郑风田,刘力.宗教信仰、宗教参与与主观福利:信教会幸福吗?[J].中国农村观察,2011(2):74-86.

[19] 周根占,周佩,阮荣平.宗教对农村居民劳动参与及外出打工意愿的影响——基于CGSS 2010的实证分析[J].人口与发展,2018,24(4):24-36.

[20] 林瑜胜.社会资本、宗教信仰与社会关系——以曲阜市农村老年人宗教信仰调查为例[J].世界宗教研究,2018(3):24-36.

[21] 阮荣平,郑风田,刘力.信仰的力量:宗教有利于创业吗?[J].经济研究,2014,49(3):171-184.

[22] 汤普森.工人阶级的形成(上)[M].南京:译林出版社,2001.

[23] Burton J B,Robert D J.The Middling Sorts:Explorations in the History of the American Middle Class[M].New York:Routledge,2001.

[24] 李飞.客观分层与主观建构:城镇居民阶层认同的影响因素分析——对既往相关研究的梳理与验证[J].青年研究,2013(4):69-83.

[25] 阮荣平,郑风田.中国农村“文明的冲突”[J].经济学(季刊),2011,10(3):845-868.

[26] 霍鹏,严如贺,阮荣平.宗教信仰与普遍信任:促进还是抑制?——基于CGSS2012的数据分析[J].世界经济文汇,2018(3):78-98.

[27] Marx K,Engels F.On Religion[M].New York:Schocken Books,1964.

[28] Musick M A.Theodicy and life satisfaction among black and white Americans[J].Sociology of Religion,2000,61(3):267-287.

[29] Berger H,Evan L,Leigh S S.Voices from the Pagan Census:A National Survey of Witches and Neopagans in the United States[M].Columbia:University of South Carolina Press,2003.

[30] Pargament K I,Bruce W S,Harold G K,et al.Patterns of Positive and Negative Religious Coping with Major Life Stressors[J].Journal for the Scientific Study of Religion,1998,37:710-724.

[31] Sernett M.Black Religion and American Evangelicalism[M]. Metuchen,NJ:Scarecrow Press,1975.

[32] Baer H.The Black Spiritual Movement[M].Knoxville:University of Tennessee Press,1984.

[33] Taylor R.Structural Determinants of Religious Participation among Black Americans[J].Review of Religious Research,1988,30:114-139.

[34] 阮荣平,郑风田,刘力.宗教信仰对农村社会养老保险参与行为的影响分析[J].中国农村观察,2015(1):71-83.

[35] Knight J,Gunatilaka R.Great Expectations? The Subjective Well-being of Rural-urban Migrants in China[J].World Development,2010,38(1):113-124.

[36] 陆铭,蒋仕卿,佐藤宏.公平与幸福[J].劳动经济研究,2014,2(1):26-48.

[37] 王宇,李海洋.管理学研究中的内生性问题及修正方法[J].管理学季刊,2017,2(3):20-47.

[38] Stock J,Yogo M.Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression in D.Andrew and J.Stock(ed.),Identification and Inference for Economic Models:Essays in Honor of Thomas Rothenberg[M].London:Cambridge University Press,2005.

The influence of religious belief on the identity of rural residents: Empirical test based on CGSS2015 data

WANG Ruonan, RUAN Rongping, HAN Xudong, ZHENG Fengtian

(School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872)

Based on CGSS2015 data, this paper analyzes the influence of religious belief on the identification of rural residents. The empirical results show that religious belief has a significant positive impact on the class identity of rural residents. Rural residents with religious beliefs were more likely to have a higher level of class identity than those without religious beliefs. Specifically, religious belief plays a role through participation effect, taste effect and consolation effect. Participation in religious activities has a significant positive impact on the class identification of rural residents, and the higher the participation frequency, the stronger the positive impact; Different religious belief types all have positive effects on the identification of rural residents, but the degree of influence is different, only Islam has statistical significance; Compared with local religious belief, foreign religious belief will enhance the identification of rural residents to a greater extent; Compared with rural residents with better family economic status, religious belief has greater influence on rural residents with poorer family economic status.

Religious Beliefs; Class Identification; System attributes; Cultural attributes

C912.82;B916

A

1009–2013(2020)01–0035–09

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2020.01.005

2019-11-28

国家社会科学基金专项(18VSJ099);国家自然科学基金项目(71573266);北京市社会科学基金重大项目(18ZDL21)

王若男(1996—),女,河北唐山人,硕士研究生,主要研究方向为乡村治理和农村宗教。*为通信作者。

责任编辑:曾凡盛