农户秸秆资源化利用行为及其影响因素分析

张珺,石欣

农户秸秆资源化利用行为及其影响因素分析

张珺,石欣

(湖南农业大学 商学院,湖南 长沙 410128)

基于计划行为理论,构建了农户秸秆资源化利用意愿及行为理论模型,以湖南省4个市(州)331份农户微观调查数据,运用结构方程模型实证分析了农户秸秆资源化利用行为及其影响因素。结果表明:行为态度、主观规范、知觉行为控制均对农户秸秆资源化利用意愿有较为显著的正向影响,农户秸秆资源化利用意愿对利用行为也有显著的正向影响。农户对秸秆资源化利用行为的感知(提高自身技能的认知)会正向作用于其对秸秆资源化利用的认知和评价,进而影响农户秸秆资源化化利用的意愿。乡邻、村委会和村干部支持是影响农户主观判断的重要因素,秸秆资源化利用配套设施是农户知觉行为的关键因素,主动宣传秸秆资源化利用是农户利用行为的最终结果。

秸秆;资源化利用;农户;行为意愿;影响因素

一、问题的提出

秸秆作为农业生产的主要副产品和农业生物质资源,具有巨大的潜在利用价值。2019年“中央一号”文件提出发展生态循环农业,推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用。我国是农业大国,每年产生的农作物秸秆超过9亿吨,早在2008年国务院办公厅就发布了《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》,提出加快解决由于秸秆废弃和违规焚烧带来的资源浪费和环境污染问题。经过十余年的努力,截止到2019年8月,国家统计局数据显示,全国秸秆综合利用率达到84%。湖南省作为中部地区的农业大省,丰富的农作物秸秆资源是宝贵的可再生资源。据统计,2017年湖南省秸秆资源总量约为4779.5万吨,全省全年秸秆实际利用量为2293.96万吨,综合利用率为67%。2018年湖南省秸秆综合利用率为74%,与十三五规划确定2020年达到85%的目标还存在一定差距。在实践中,由于劳动力机会成本提高、畜牧业与种植业逐渐分离、秸秆利用技术不成熟等原因,许多农民不愿对作物秸秆进行资源化利用,随意丢弃等现象仍然会在未来一段时期长期存在[1]。提升农户的秸秆资源化利用意愿和行为,成为秸秆资源化利用的关键。

诸多学者就秸秆资源化利用问题展开了研究。对已有文献进行梳理发现,研究的热点主要集中在四个方面:一是关于秸秆资源数量估算及利用潜力的研究。毕于运等[2]对中国秸秆资源数量进行了估算;崔蜜蜜[3]基于资源密度视角对作物秸秆资源化利用潜力进行了测算与市场评估;孙建飞[4]基于可收集的秸秆资源量进行了估算和潜力分析。二是关于秸秆资源化利用路径与方式的研究。当前国内秸秆利用模式可概括为能源化、肥料化、饲料化、基质化、原料化等,推广秸秆“五料化”利用技术可加快秸秆的应用发展进程[5-7]。三是关于秸秆资源化利用效益的研究。张兵等[8]运用成本—收益方法分析了江苏省秸秆类农业生物质能源分布及其利用的效益。王惠等[9]运用货币价值折算方法对秸秆生物发酵饲料的经济效益及社会效益进行了探讨。四是关于秸秆资源化利用宏微观影响因素方面的研究。宏观方面主要包括农户秸秆处置方式、交易费用、市场环境、农业政策、技术支持、秸秆产业发展状况[10-12]等,微观层面主要包括农户个人和家庭特征、种植规模、个人认知、秸秆资源化利用受偿意愿与支付意愿[13-15]等,它们是影响农户秸秆焚烧、还田、出售、资源化利用行为的重要因素[16-19]。

总的来看,学界对东部沿海和东北地区秸秆资源化利用的研究较多,对中西部地区的研究较少;对秸秆资源化利用技术的研究较多,对微观实践主体农户的秸秆资源化利用意愿行为的研究较少。农户对秸秆资源化利用意愿和行为受到内外部因素的影响较大,随着时间的推移,制度和环境都在变化,对中部地区农户秸秆资源化利用意愿和行为进行更加深入的探讨十分必要。农户对秸秆资源化利用行为的发生取决于个体认知和意愿强弱,适用于计划行为理论分析框架。基于此,笔者拟借鉴已有研究,采用计划行为理论模型和湖南省农户的微观调查数据,实证分析农户秸秆资源化利用行为及其影响因素,并提出相关政策建议。

二、研究假设与模型选择

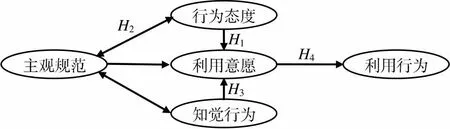

计划行为理论(TPB)是Ajzen于1975年首先提出[20],该理论由于能较好地解释及预测人类行为,因此运用广泛。根据计划行为理论,个体的行为取决于行为意愿,而行为意愿又受行为态度、主观规范和知觉行为控制的综合影响,行为态度越积极、主观规范越严格、知觉行为控制越强,行为意愿就越强,反之就越弱。基于已有理论和文献,对于农户秸秆资源化利用行为的影响因素可作以下分析及假设:

行为态度是指农户对秸秆资源化利用的认知及所持的正面或负面的感觉,它是农户产生秸秆资源化利用意愿的前提。态度上的赞同容易产生积极的利用意愿,农户对秸秆资源化利用的态度为正时,会产生积极的利用意愿,反之则形成消极的利用意愿。田波、韦佳培等研究表明,行为态度对农户参与秸秆资源化利用意愿和行为具有重要的影响,农户的行为态度越积极,意愿就越强烈,参与行为越积极[21-22]。因此,本文提出假设1:农户的行为态度对秸秆资源化利用意愿具有正向影响。

主观规范是指农户在选择执行或不执行秸秆资源利用行为时所感知到的社会压力,反映着身边重要的人或组织等外部压力对农户利用意愿的影响大小。对于农户来说,其利用行为会受到家庭和周围人的影响。同时,也受到国家政策支持与相关激励或规章制度约束的影响。候晶等对农户的订单农业参与行为研究发现,周围人群的意见对农户的参与行为产生较大的影响[23];Merwe R V和Heerden G V对农户的安全生产意愿研究表明,社会舆论等对农户行为具有显著的影响作用[24]。因此,本文提出假设2:农户的主观规范对秸秆资源化利用意愿具有正向影响。

知觉行为控制即为农户执行秸秆资源化利用行为时所能感受到的可控程度。李傲群和李学婷[25]的研究表明,农户对个人能力的认知程度、对农业废弃物循环利用的关注度以及政府的补助、个人的时间和精力等,都会影响农户农业废弃物循环利用的意愿与行为。此外,宾幕容等[26]研究发现,农户的经济能力及其技能等也是影响农户畜禽养殖废弃物资源化利用意愿和行为的重要因素。因此,本文提出假设3:农户的知觉行为控制对秸秆资源化利用意愿和行为具有正向影响。

农户秸秆资源利用意愿是指农户在现有条件下或未来是否有愿意付出时间和努力来实施秸秆资源利用行为的程度,农户秸秆资源利用意愿越强,最终执行秸秆资源利用行为的可能性越大。农户参与秸秆资源化利用行为是指农户通过参与秸秆制成饲料、肥料、栽培食用菌等方式来实现预期利益目标的活动。这既是市场机制自发对资源重新配置的过程,也是农户对秸秆资源化利用行为的评价与对外界环境的主观知觉共同影响的结果。农户参与秸秆资源化利用行为受到秸秆资源利用意愿的影响,而意愿又受到行为态度、主观规范、利用意愿三者的影响。因此,本文提出假说4:农户的利用意愿对秸秆资源化利用行为具有正向影响。

根据上述理论和研究假说的结构关系,本文构建农户秸秆资源化利用模型(图1)

图1 农户秸秆资源化利用理论模型

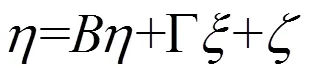

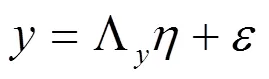

本研究采用结构方程模型分析农户秸秆资源化利用行为及影响因素。结构方程模型是基于变量的协方差矩阵来分析变量之间关系的统计方法。它整合了因素分析与路径分析两种统计方法,同时可检验模型中的显变量、潜变量和误差变量的关系,从而捕捉到自变量对因变量的直接效果、间接效果和总效果。该模型通常表示为:

三、数据来源与样本统计

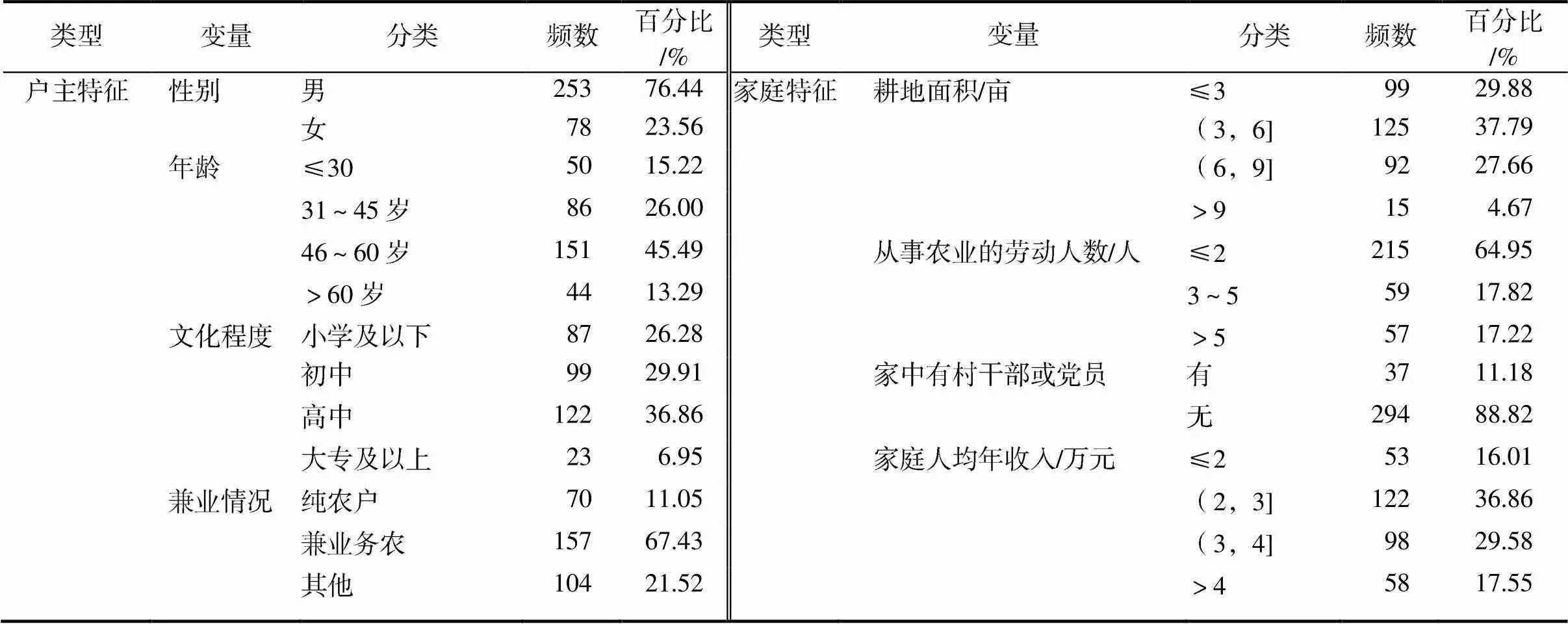

为了保证微观调查数据具有代表性和真实性,同时考虑湖南各地经济发展水平、秸秆资源化利用状况、样本农村与中心城区的距离,本研究采用分层随机抽样的方法。按照市、县、乡或村、农户四个层次获得样本数据,共抽取湖南省4个市(郴州、常德、怀化、长沙)、8个乡镇、16个村的400个农户为研究样本。课题组成员对农户进行入户调查,并填写了调查问卷。累计发放问卷400份,剔除无效问卷,收回有效问卷331份,问卷有效率为82.75%。其中,常德受访农户82户,长沙85户,郴州76户,怀化88户。被调查对象的描述特征见表1。

表1 样本数据特征

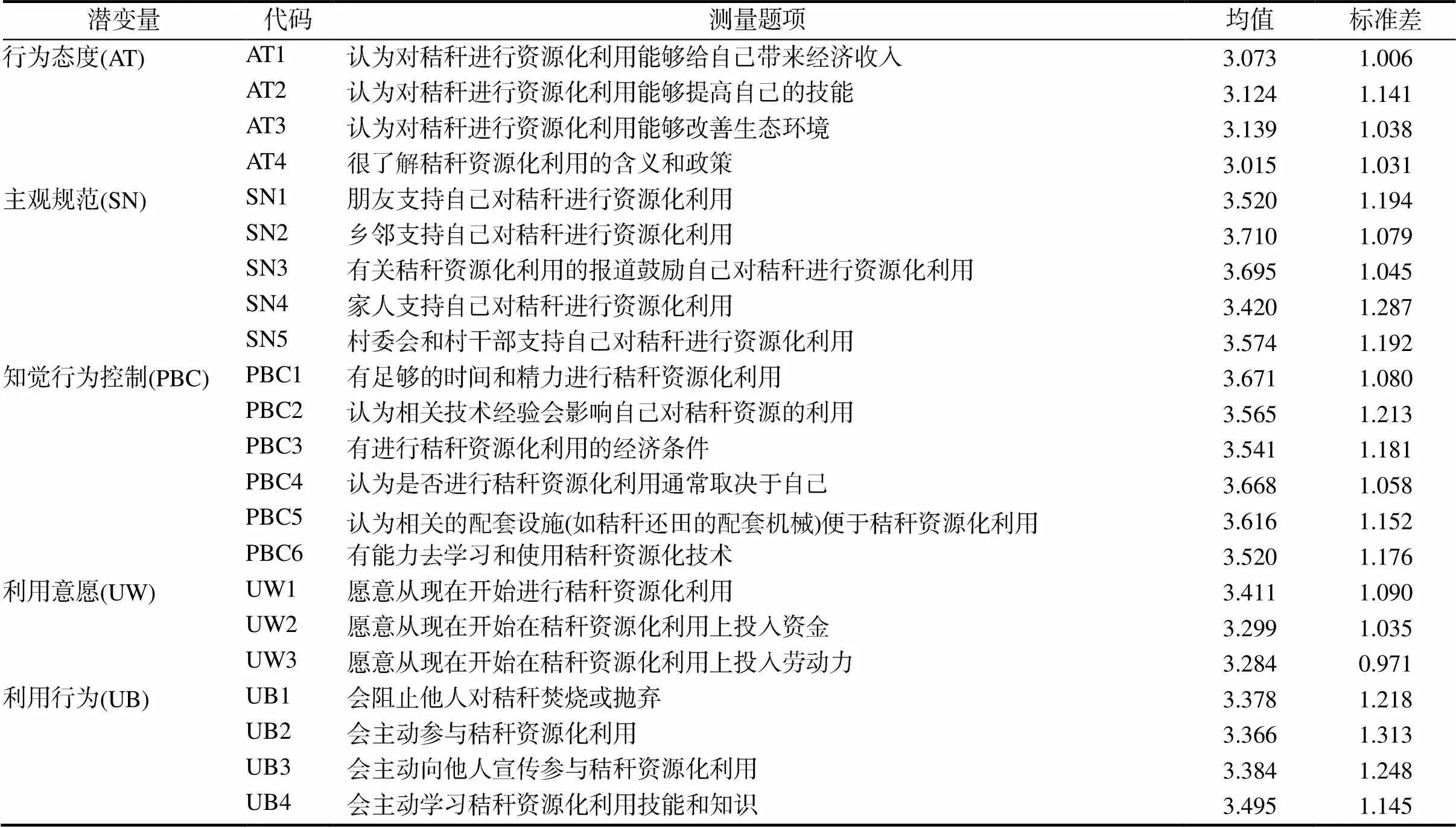

本文基于TPB理论模型进行量表设计,即5个潜变量行为态度(attitude,简写“AT”)、主观规范(subjective norm,简写“SN”)、知觉行为控制(perceived behavioral control,简写“PBC”)、利用意愿(willingness to use,简写“UW”)、利用行为(utilization behavior,简写“UB”),每个潜变量设置若干可观测变量,采用李克特五级量表赋值,值越大代表被调查对象对此项叙述越赞同。量表的描述性统计如表2所示。统计结果表明各变量的标准差均大于1,表明被调查对象对每个问题的认知差异较大。

表2 变量说明及描述性统计

四、计量结果及其分析

1.信度检验和探索性因子分析

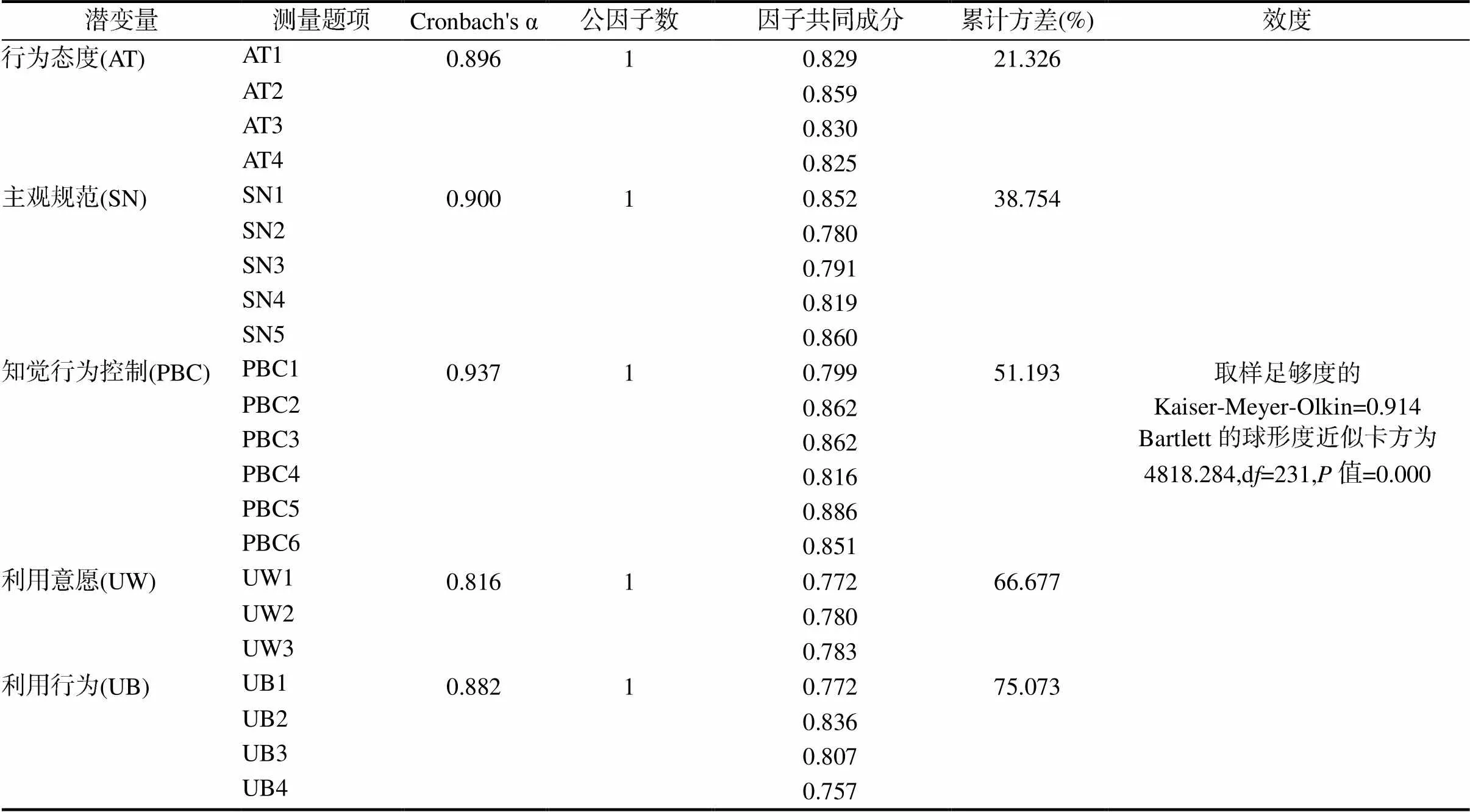

运用SPSS22.0软件对样本数据集进行信度和效度检验,结果如表3所示。

表3 信度和效度检验结果

由表3所示,整体Cronbach's系数为0.914,表明样本内部一致性很高,且五个潜变量的Cronbach’s系数均大于0.8,表明调研得到的数据具有较好的内部一致性。KMO值为0.914,表示样本各变量之间相关性非常强。值在1%水平下显著,通过Bartle球形度检验,说明样本数据适合作因子分析。剔除旋转后小因子,公因子数为1个,且因子载荷及方差贡献率均超过0.7,说明假设模型各维度结构合理。总之,问卷具有良好的信度和效度。

2.自变量对因变量的影响效应分析

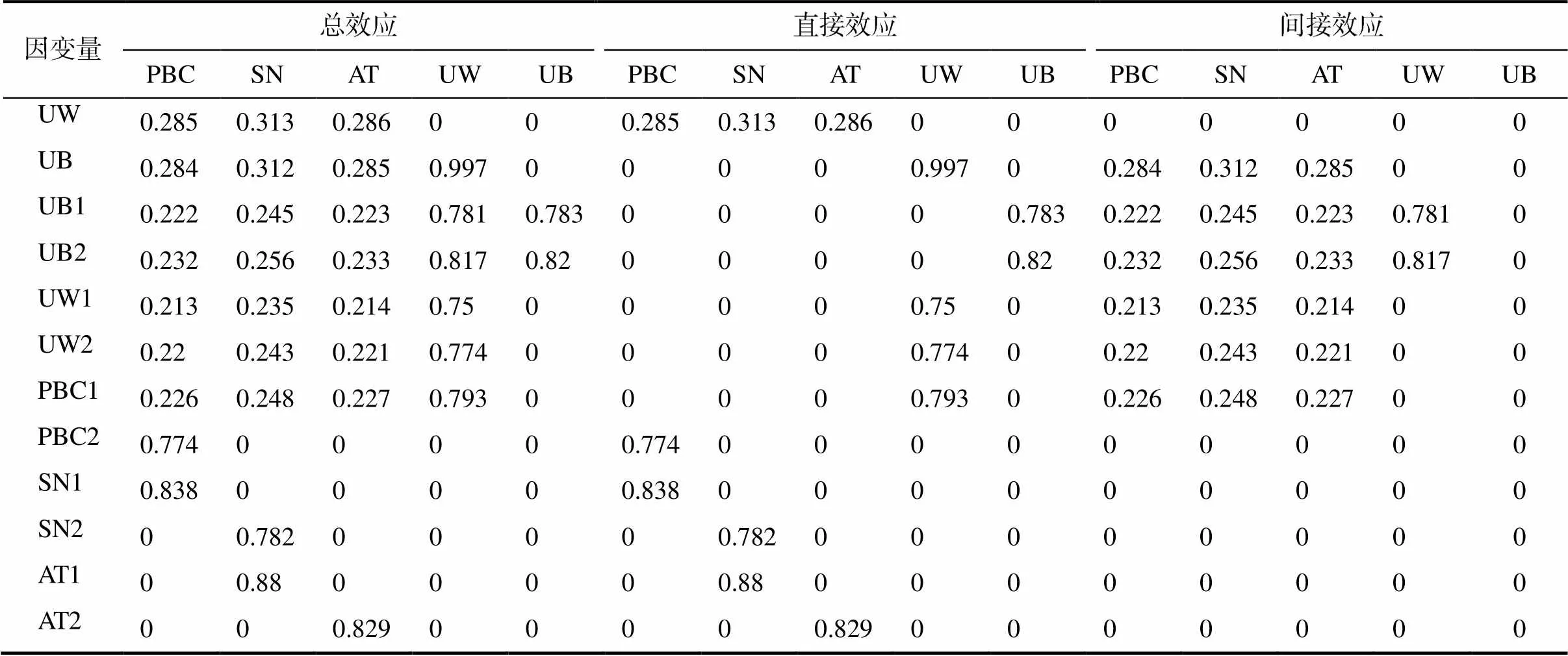

通过Amos24.0软件,可以得出自变量对因变量的影响效应,结果如表4所示。

表4 自变量对因变量的影响效应

注:受篇幅所限,可观测变量至多报告两个。

通过表4可以直观地看出,自变量对因变量的影响大小,越接近1影响越大,越近于0影响越小;当自变量为零时,说明两者不相互影响。当自变量对因变量没有直接影响时,那么总效应为零,如果存在间接效应,那么自变量通过间接效应会产生总的影响效应。

3.模型修正及指标适配度检验

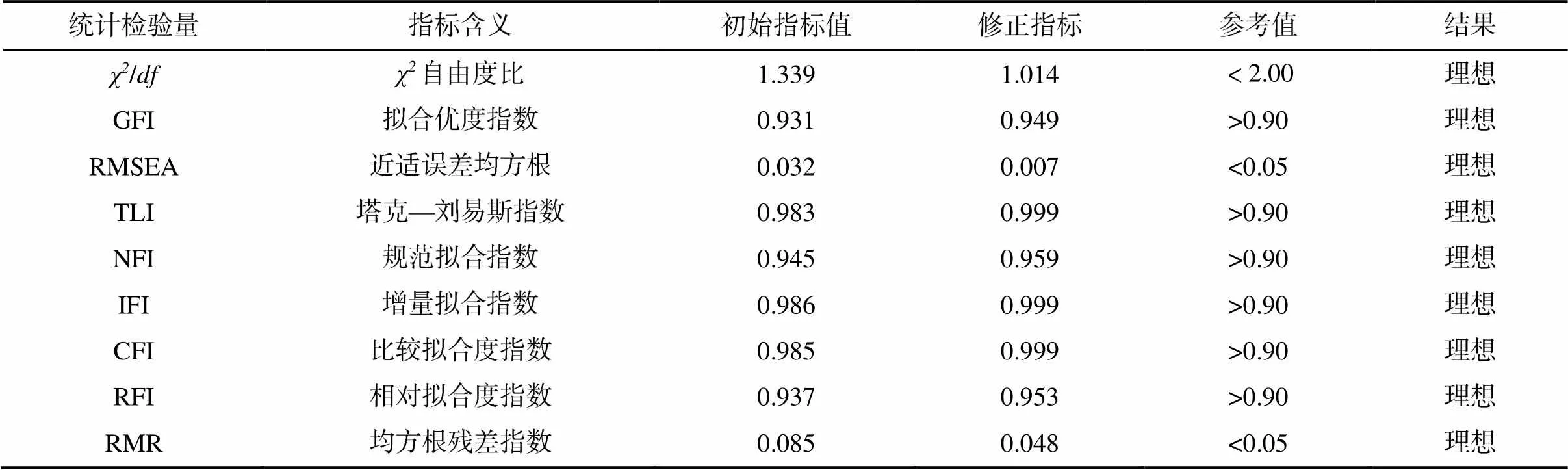

运用Amos24.0软件,可以得出初始结构方程模型,对照指标适配度的参考值,需要对模型进行修正,修正指标值拟合情况如表5所示。

表5 模型的配适度检验结果

修正后的指标适配度都通过了参考值。模型修正后的卡方自由度比(2/d)为1.014,根据方杰、荣泰生等[27,28]的观点,当卡方自由度比小于2时,表明拟合度很理想。其余统计检验量都通过参考值的阈值,模型比较理想。

4.结果分析

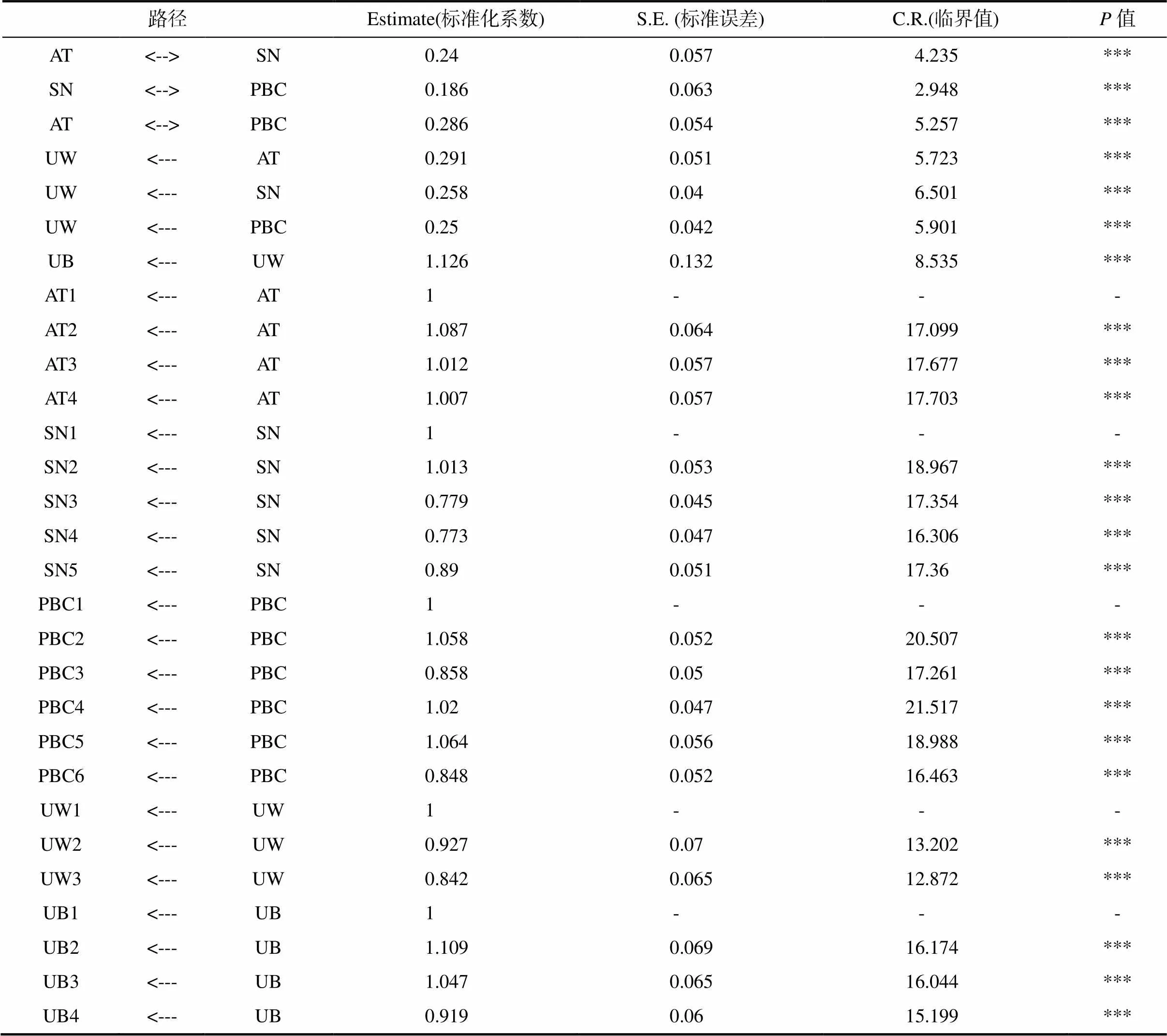

运用Amos24.0软件中对数据进行处理,得出初始模型,然后对模型进行修正后得到最终的结构方程模型。模型计算结果给出了变量估计系数,如表6所示。所有变量的值在5%水平下显著。同时,可观测到变量的估计系数都为正,这与以往的研究类似,也符合传统计划行为理论解释框架。再者,潜变量之间的关系显示,农户的秸秆资源化利用意愿对其秸秆资源化利用行为产生显著的正向影响(标准化路径系数为1.126),表明农户的参与意向越强烈,农户实际参与秸秆资源化利用行为发生的概率就越高。这一结论与李傲群和李学婷[23]在研究农户对农业废弃物循环利用意愿及其利用行为时得出的结论一致。进一步说明,本次实地微观数据得到的结果是正确的。由此,研究假设4成立。

表6 模型的估计系数表

注:*表示<0.05,**表示<0.01,***表示<0.001。

在表6给出的模型的估计系数表中,计划行为理论中的行为态度、主观规范和知觉行为控制这3个潜变量均对农户的秸秆资源化利用意愿产生显著的正向影响(标准化路径系数分别为0.291、0.258和0.25),且它们之间的交互作用也通过了5%显著性水平下的假设检验,表明农户的行为态度越主动、主观规范越完善、知觉行为控制越强烈,则农户参与秸秆资源化利用的意向越强,行为决策发生的概率越大。这与田波和王雅鹏等[21]的研究结果一致。由此,研究假设1、2、3均成立。

根据测量模型的结果,本研究的潜变量和可测变量间的关系可归纳如下:1) 行为态度潜变量中最显著的特征因素是“认为对秸秆进行资源化利用能够提高自己的技能”(AT2标准化系数为1.087),表明农户对秸秆资源化利用行为在技术方面的感知会正向作用于其对秸秆资源化利用的认知和评价,进而影响农户对秸秆资源化的利用意愿。一方面秸秆的资源化利用是一项相对复杂的技术,对于农户而言,参加秸秆资源化利用如果能够提高秸秆利用技术,那么就会增加农户对秸秆的资源化利用意愿。另一方面,农户获得了秸秆资源化利用技术,那么必然会给自己带来收益。2)主观规范潜变量中最显著的因素是“乡邻支持自己对秸秆进行资源化利用”(SN2标准化系数为1.013)。其次,是“村委会和村干部支持自己对秸秆进行资源化利用”(SN5标准化系数为0.89)。乡邻对农户主观规范影响显著,可能的原因是当前农村存在集体行动特征,乡邻的行为对农户的主观规范具有重要影响。如果乡邻都普遍实施秸秆资源化利用,那么必然影响农户的主观规范。村委会和村干部对农户主观规范影响显著,可能的原因是我国是以村集体为基本的治理体系,村干部在农村集体经济中的作用仍然不可忽略。所以村干部和村委是否支持农户,对农户的主观认知具有重要影响。3)知觉行为控制潜变量中最显著的因素是“认为相关的配套设施(如秸秆还田的配套机械)便于秸秆资源利用”(PBC5标准化系数为1.064)。不难理解,秸秆资源化利用需要必要的配套设施,如粉碎机等,这些设备的配备是否完备直接影响到农户对秸秆的资源化利用。农户是理性经济人,如果没有完备的秸秆资源化利用设备,那么必然会影响农户的知觉行为控制。4)农户秸秆资源化利用意愿潜变量中最显著的因素是“愿意从现在开始在秸秆资源化利用上投入资金”(UW2标准化系数为0.927)、“愿意从现在开始在秸秆资源化利用上投入劳动力”(UW3标准化系数为0.842)。原因是秸秆资源化利用的前提是需要前期投入,然后才有回报,而资金和劳动力投入几乎是所有经济活动的前提。所以资金和劳动力的投入多少就影响着农户的秸秆资源化利用意愿。5)农户秸秆资源化利用行为潜变量中最显著的因素是“会主动参与秸秆资源化利用”(UB2标准化系数为1.109)、其次是“会主动向他人宣传参与秸秆资源化利用”(UB3标准化系数为1.047)。不难理解,农户参与秸秆资源化利用行为受到利用意愿的影响。而意愿的强弱会受到很多因素的影响,理论上意愿会影响行为的发生,但不能决定行为的发生。所以农户秸秆资源化利用行为的发生,要求农户具有一定的主动性。农户的行为会影响其他农户的决策,同时农户作为社会人,有向他人宣传秸秆资源化利用的倾向。

综上,本研究假设全部得到验证。说明本文构建的农户秸秆资源化利用意愿及行为理论模型是正确的,实证的结果也符合农户实际情况。

五、结论及其启示

上述研究表明:农户的秸秆资源化利用意愿对其秸秆资源化利用行为产生显著的正向影响且农户的行为态度越主动、主观规范越完善、知觉行为控制越强烈,则农户参与秸秆资源化利用的意向越强,行为决策发生的概率越大。不可忽视的是可测变量对潜变量的影响。农户对秸秆资源化利用行为在技术方面的感知会正向作用于其对秸秆资源化利用的认知和评价,进而影响农户秸秆资源化利用意愿。乡邻、村委会和村干部支持是影响农户主观判断的重要因素,秸秆资源化利用配套设施(配套机械)是农户知觉行为的关键因素,主动宣传秸秆资源化利用是农户利用行为的最终结果。

以上研究结论对于促进农户的秸秆资源化利用具有如下启示:一是应进一步改变农户对秸秆资源化利用的认知水平,改善农户对秸秆资源化利用行为的态度。通过宣传实施秸秆资源化利用的好处和成功经验,提高农户对秸秆资源化利用的认知水平,从而达到改善农户对秸秆资源化利用行为的态度。二是应重视村集体在推动秸秆资源化利用中的作用。在以村集体为单元的农村治理体系中,村委会、村干部的支持力度会间接影响农户的秸秆资源化利用意愿和决策行为。因此,村集体要发挥积极作用,支持农户大胆尝试秸秆资源化利用。三是应加强秸秆资源化利用技术创新与推广,让农户的知觉行为控制能力加强。按照农户需求进行秸秆资源化利用技术研发,并通过培训的方式推广秸秆资源化利用技术,让不同种植结构的农户都能利用秸秆资源化技术,从而实现秸秆资源化的良性循环,实现生态农业。四是应完善政府对秸秆资源化利用的激励机制,提升农户秸秆资源化利用意愿。针对农户制定合理的财政补贴政策及配套的优惠措施,并及时发放、减少发放的中间环节,保证农户的根本利益,来提升农户参与行为的积极性。五是应保障农村金融服务,为农户秸秆资源化利用提供稳定的资金投入。随着金融体制改革,农村金融系统风险的发生率会加大。政府要加强对农村金融机构的监管力度,保障农户秸秆资源化利用资金的安全,从而提升农户秸秆资源化利用的行为概率。

[1] 崔蜜蜜,何可,颜廷武.农民参与环境治理的意愿选择及其影响因素[J].调研世界,2015(12):29-32.

[2] 毕于运,高春雨,王亚静,等.中国秸秆资源数量估算[J].农业工程学报,2009,25(12):211-217.

[3] 崔蜜蜜.基于资源密度的作物秸秆资源化利用潜力测算与市场评估[J].中国农业大学学报,2016,21(6):117-131.

[4] 孙建飞.基于可收集的秸秆资源量估算及利用潜力分析[J].植物营养与肥料学报,2018,24(2):404-413.

[5] 范如芹,罗佳,严少华,等.农作物秸秆基质化利用技术研究进展[J].生态与农村环境学报,2016,32(3):410-416.

[6] 曹红梅,文文.玉米秸秆生物发酵饲料的最新研究进展[J].中国饲料,2016(15):24-27.

[7] Anyanwu C N,Ibeto C N,Ezeoha S L,et al. Sustainability of cassava(Manihot esculenta Crantz) as industrial feedstock,energy and food crop in Nigeria[J]. Renewable Energy,2015,81:745-752.

[8] 张兵.江苏省秸秆类农业生物质能源分布及其利用的效益[J].长江流域资源与环境,2012,21(2):181-186.

[9] 王惠,安冬,刘梦璇,等.秸秆生物发酵饲料的经济效益及社会效益探讨[J].中国饲料,2018,20(2):86-89.

[10] 赵永清,唐步龙.农户农作物秸秆处置利用的方式选择及影响因素研究——基于苏、皖两省实证[J].生态经济(学术版),2007(2):244-246.

[11] 左正强.农户秸秆处置行为及其影响因素研究——以江苏省盐城市264个农户调查数据为例[J].统计与信息论坛,2011(11):109-113.

[12] 吕杰,王志刚,郗凤明.基于农户视角的秸秆处置行为实证分析——以辽宁省为例[J].农业技术经济,2015(4):71-79.

[13] 何可,张俊飚.基于农户 WTA 的农业废弃物资源化补偿标准研究——以湖北省为例[J].中国农村观察,2013 (5):46-54.

[14] 尹昌斌,黄显雷,赵俊伟,等.玉米秸秆还田的受偿意愿分析——基于河北、山东两省的农户调查数据[J].中国农业资源与区划,2016,37(7):87-95.

[15] 许月艳.农民参与农作物秸秆资源化利用的受偿意愿分析——基于安徽、山东的调研数据[J].中国农业资源与区划,2018,39(10):72-77.

[16] 尚燕,颜廷武,张童朝,等.从众意识对农民秸秆焚烧危害认知的影响——基于鲁、鄂两省的农民调查[J].干旱区资源与环境,2018,32(2):44-51.

[17] 颜廷武,张童朝,何可,等.作物秸秆还田利用的农民决策行为研究——基于皖鲁等七省的调查[J].农业经济问题,2017(4):39-48.

[18] 王舒娟,张兵.农户出售秸秆决策行为研究——基于江苏省农户数据[J].农业经济问题,2012(6):90-96.

[19] 檀勤良,邓艳明,张兴平,等.农业秸秆综合利用中农户意愿和行为研究[J].兰州大学学报(社会科学版),2014,42(5):105-111.

[20] Ajzen I.The theory of planned behavior[J]. Organiza- tional Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179–211.

[21] 田波,王雅鹏.农户秸秆资源化利用意愿及其驱动因素研究——以武汉市与长沙市为例[J].农村经济,2014(9):102-107.

[22] 韦佳培,张俊飚,吴洋滨.农民对农业生产废弃物的价值感知及其影响因素分析——以食用菌栽培废料为例[J].中国农村观察,2011(4):77-85.

[23] 侯晶,侯博.农户订单农业参与行为及其影响因素分析——基于计划行为理论视角[J].湖南农业大学学报(社会科学版) 2018,19(1):17-24.

[24] Merwe R V,Heerden G V.Finding and utilizing opinion leaders:Social networks and the power of relationship[J]. South African Journal of Business Management,2009,40(3):65-76.

[25] 李傲群,李学婷.基于计划行为理论的农户农业废弃物循环利用意愿与行为研究——以农作物秸秆循环利用为例[J].干旱区资源与环境,2019,33(12):33-40.

[26] 宾幕容,文孔亮.湖区农户畜禽养殖废弃物资源化利用意愿和行为分析[J].经济地理,2017,37(9):185-191.

[27] 方杰,张敏强,邱皓政.中介效应的检验方法和效果量测量:回顾与展望[J].心理发展与教育,2012,28(1):105-111.

[28] 荣泰生.AMOS与研究方法[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

Analysis on the behavior and influencing factors of straw utilization of farmers

ZHANG Jun, SHI Xin

(School of Business, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

Based on the theory of planned behavior, this paper constructs a theoretical model of farmers' willingness and behavior to use straw as resource. Based on the survey data of 331 farmers in four cities (autonomous prefectures) of Hunan province, this paper empirically analyzes the behavior of farmers' using straw as resource and its influencing factors by using structural equation model. The results show that: Behavior attitude, subjective norm and perceptual behavior control have a significant positive impact on farmers' willingness to use straw, and the willingness to use straw also has a significant positive impact on their use behavior. Farmers’ perception of straw resource utilization behavior (cognition of improving their skills) will positively affect their cognition and evaluation of straw resource utilization, and then affect farmers' willingness to use straw resource. The support of township neighbors, village committees, and village cadres is an important factor affecting the subjective judgment of farmers. Straw resource utilization and supporting facilities is a key factor for farmers' perceived behavior. Active promotion of straw resource utilization is the final result of farmers' behavior.

straw; resource utilization; farmer; behavior willingness; influencing factors

F323.214

A

1009–2013(2020)01–0017–08

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2020.01.003

2019-12-24

湖南省重点领域研发计划项目(2019NK2011)

张珺(1965—),女,河南信阳人,博士,教授、博士生导师,主要研究方向为产业生态。

责任编辑:李东辉