因材施教,打造个性化小学音乐课堂

张海岚(江苏省南京市上元小学 211100)

在素质教育改革的背景下,小学音乐课程的教学重要性愈来愈突出,教学形式的优化与创新也迫在眉睫。在以往的教学模式下,音乐课堂上学生一直跟着教师的教学步伐前进,缺少自己的感悟,长此以往,容易产生思维定式。在新课程标准要求以学生为教学主体的背景下,教师要结合小学生的内心活动特点展开教学,想办法调动其主动性,解放学生的头脑,并结合其自身个性制订不一样的教学方案,以鼓励学生在音乐课堂中展现个性色彩,收获良好的学习体验。

一、明确学生个体差异,开展分层教学

在学生的成长与发展过程中,因为家庭教育方式、所处环境、遗传因素等条件作用的不同,学生在进入小学学习同一门课程时也会有不同的表现,这是不可避免的个体差异。在以生为本的教学理念下,以往的统一式教学模式显然不能尊重学生之间的个体差异,从而导致部分学生不适应教师的授课模式,产生厌倦性学习情绪与心理的问题。基于此,教师可以在明确学生个体差异的基础上开展分层教学,根据学生所处的大致水平将其合理分组,以此进行因材施教,让每位学生都能获得适合自己真实情况的培养方案。

例如,在小学音乐课堂中,教师通过日常的教唱练习和知识测验发现,有的学生在音乐学习方面很有天赋,学习能力较强,且对待学习任务的态度认真,教师可以将其划分为高层次水平小组——第一小组。一部分学生学习态度较为端正,在学习新知识时理解速度较快,但偶尔会犯一些简单的错误,还有一定的自我提升空间,教师可以将其划分为中等层次水平小组——第二小组。除此之外,还有一部分学生因活泼好动等特点,在上课时无法集中注意力,经常出现走神和做小动作等行为,学习态度较差,且学习节奏慢,对知识的理解速度慢,在学习音乐课程时较为吃力,教师可以将其划分为较低层次水平小组——第三小组。在合理分好小组之后,教师就要根据每个小组内学生的学习情况来设定教学计划,制定教学目标,以使每位学生都能获得和自身实际水平大体接近的学习目标与任务。另外,在教学中,教师要有针对性地对这三个小组的学生进行提问,并尽可能挖掘其身上的优势,通过不断深入了解学生细化分组,并多组织小组之间的合作,以此调动学生学习的主动性,在课堂学习中展现个人特色,凸显个性化发展趋势。

二、根据学生学习层次,设置梯度问题

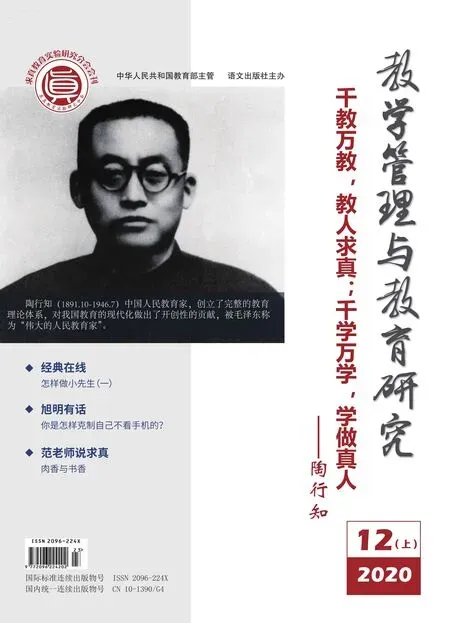

陶行知先生曾说过:“创造始于问题,有了问题才会思考,有了思考,才有解决问题的方法,才有找到独立思路的可能。”因此,教师可以通过设置问题的方式来引导学生进行积极有效的思考,但是学生之间存在思维差异,为照顾到每一位学生,教师可以借鉴其所在小组的综合水平,设置具有梯度性难度的题目,并尽可能将不同难度的题目留给与之相匹配的小组,以使不同层次水平上的学生都能积极开动脑筋,在适合自己实际学习水平的问题中开动脑筋积极思考,并将自己的观念融入答案中,展现个性化特点。

例如,在教学《摇啊摇》这一课时,教师可以先带领学生一起演唱《摇啊摇》,并鼓励几个学生一起演唱,将自己的风格融入其中,以体现自身的个性色彩。学生在表演结束后,对歌曲有了较为深刻的印象,这时,教师可以设置以下问题来考验学生,使其开动脑筋积极思考,对歌曲融入自己的理解。例如:①在演唱歌曲的过程中,你认为应该用怎样的情绪去表演?②这首歌曲表达了什么?你通过自己演唱有哪些收获?③在自由演唱的过程中,你是如何找歌曲节拍的?④你能跟随着乐曲的节拍创编出哪些体现自身个性特点的动作呢?这些问题的难度依次递升,并且每个问题都要求学生融入自身的个性特点。教师分别让第一、二、三小组的学生来回答相对应的题目,既考虑了其基本的学习情况,又能够为其提供展现自己风格与特色的机会与空间。另外,对于学生而言,每个小组的学生都对问题进行了积极的思考,并且将自身一些创造性想法融入问题的答案当中,这对启发其音乐思维、实现个性发展起着积极的作用。

三、尊重学生主体地位,组织小组探究

结合学生的个性特点实施因材施教的前提是尊重学生的主体地位,促使学生积极主动地参与课堂学习。以往教学模式下,学生一直处于被动接受的状态,对音乐缺乏自己的理解与感悟。在新课程标准下,教师要遵从陶行知教育思想,将开发知识宝库的钥匙交到学生手里,让他们自己探索,发现知识的宝藏。在音乐教学中,教师可以让学生以小组为单位赏析音乐,每位学生都有表达自己独特想法的机会,在这个过程中张扬个性。

四、增进师生沟通,制订个性化培养方案

陶行知先生曾说:“教育是一门心心相印的活动。”在日常的教学活动中,教师要多关心学生、爱护学生,并与其进行适当的沟通与交流,以此拉近师生距离,让学生喜欢教师,从而在课堂学习中更加积极主动。在教学实践中,为更好地实行因材施教,教师要对学生进行动态化的了解。虽然通过分组确定了学生的层次水平,但是每一个学生所处的层次不是一成不变的,高层次水平的学生需要持续努力维持高水平,低层次水平的学生也会因逐渐掌握音乐学科的规律而进步迅猛。因此,教师在平日里多与学生交流,充分了解每一位学生,结合其独特的发展需求和学习情况去制订个性化培养方案,以确保每位学生都能有所提升。

另外,教师通过与不同的学生沟通,发现学生对乐曲有着不一样的审美。比如,有的学生喜欢轻柔的音乐,有的喜欢情感活泼、节奏明快的,还有的喜欢钢琴等乐器演奏的纯音乐……基于不同学生的不同偏好,教师可以在课后为其布置不一样的作业,如选择一首自己喜欢的曲子,用学习的乐器去演奏。另外,教师也可以通过网络平台设置兴趣音乐模块,按照学生的个性特点上传多种多样的音乐歌曲,并进行分类,让学生结合自己的兴趣自主浏览下载,使其利用课余休闲时间发展自己独特的音乐爱好,进一步提高个性化教学的水平,促进学生个性化发展。

总之,每个学生因成长环境和先天遗传等条件存在着或多或少的差异,在新课程标准倡导学生主体的要求下,教师要体现以生为本的理念,必须结合学生的个性特点来设计教学策略,以尊重每位学生,使其成为音乐课堂的真正主人。在教学实践中,教师要多与学生及其家长沟通,在充分了解学生的基础上展开因材施教,实现教学质量的提高。