初中物理课堂中问题驱动教学策略分析

徐进(江苏省镇江市第六中学 212000)

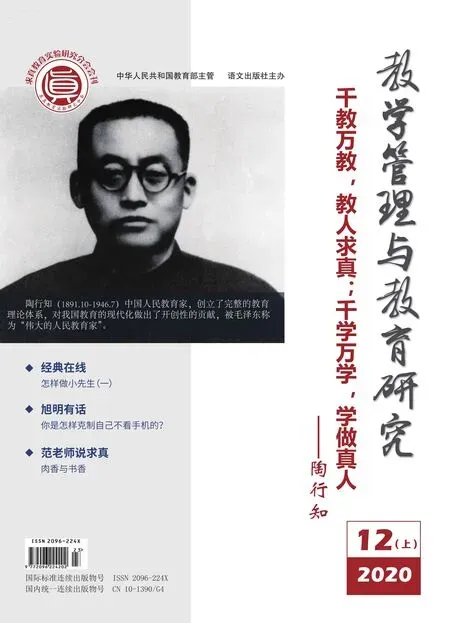

问题驱动就是学生在进行学习活动的过程中,发现疑惑,提出质疑,产生心理驱动意识,进而在教师的引导下展开具体的问题分析、观察、解决的过程。这种教学方法与现代建构主义、问题教学论等有共同之处,就是强调学生作为学习主体的自我调节和主动探索。我国著名教育家陶行知先生认为,问题意识是一个人独立学习和发展探究的关键点,即“创造始于问题,有了问题才会思考,有了思考,才有解决问题的方法,才有找到独立思路的可能”。在初中物理课堂中,问题设置需要具有科学性和教育艺术性,需要结合教材内容和学情展开合理的、创新的教学策略设计。

一、进行生活化物理情境式问题导入驱动

“生活即教育”是陶行知先生的重要教育理念。教育如果不与生活密切联系,也就失去了价值。教师设置问题的出发点不应该是“高深、复杂、抽象”,而应以引起学生的兴趣,能够使学生理解并且进一步探索为主要方向。因此,践行陶行知“生活即教育”的理论,从日常生活中截取物理片段,是最佳的课堂问题导入方式。根据现代建构主义理论,生活情境能够帮助学生进行知识体系构建。情境就像是动态的教师,具有天然的教育价值,能够让学生投入其中并获得能力的发展。

例如,在教学《升华和凝华》一课时,教师通过多媒体展示舞台白雾和冬天玻璃上的霜花。不少学生认为,这是凝固或融化形成的。这时,教师引入问题:“如果霜花是凝固形成,为什么我们之前没有看到玻璃上有水呢?舞台上产生雾气之前也没有水,这会不会是别的物理现象呢?”通过生活场景,向学生讲授升华和凝华风软物理知识,再次用“霜前冷”和“人工降雨机制”等生活现象,引起学生的物理研究欲望,使学生利用放热、吸热物理原理来解释生活中常见的现象。

生活中有各种各样的物理知识,将生活搬上物理大讲台,能帮助初中生发现物理的奇妙,感受物理对于生活和社会发展的重要意义。生活化问题情境使导入更加自然,让初中生在保有兴趣的基础上渐入学习佳境。

二、问答环节在面向全体学生的同时突出针对性

新的教育观要求教师的课堂教学应该面向全体学生,“全体性”不是指一个教师对着全班学生讲课这种简单的模式,而是使教学内容和方法适合全体学生得到个性化的发展。陶行知教授倡导现代学校教育应该做到“立脚点上求平等,于出头处谋自由”,他重新定义因材施教的方法,认为教师需要分清每个学生的特点,区别不同的情况和环境,然后再对其进行有针对性的呵护与培育。因此,初中物理教师在进行问答互动时,要有意识地选择提问对象,促进教育公平,发展每个学生的不同潜能。

以《透镜》一课为例,教师以“实践观察凸透镜与凹透镜的不同”作为问题情境让全班学生展开观察,每个学生都能有所收获。教师应该首先让物理学习能力较弱的学生来回答“你认为凸透镜和凹透镜有何不同?”这一问题,鼓励学生根据观察尽可能流畅地进行物理语言表达。对于探究能力较强的学生,教师可以询问“你能否用光的折射原理来分析会聚和发散的原理?”在最后的绘图总结环节,则中等水平的学生到黑板上画,全体同学在座位上画,保证每个学生都能够学有所得。

让每个学生都能够得到尊重和爱,是素质教育的宗旨和理念。物理偏向逻辑性和理性,必然会使处于成长中的初中生产生学习差异,教师必须以平等的眼光看待每个学生,通过问答互动鼓励学生展示自己的独特才能。

三、问题设置要具有连贯性和延伸性

采用问题教学最大的优点就是可以使学生打破思维定式和学科隔膜,实现视野与思路的突破。陶行知先生认为“教育要启发学生的创造力”,改变呆板的单向教授。首先,教师的问题创设切不可半途而废,而是需要保持问题的渐进性和连贯性,从一而终,使学生在意识中不断形成探索知识的内驱力,从而保证学生的学习效率。其次,物理教师的问题串设计要具有前后逻辑性,避免因过于零散而导致学生兴趣乏味,问题驱动要实现学生从初探到深究的有效学习过渡。

例如,在进行《静电》课堂教学时,教师先通过毛衣与头发摩擦的例子进行静电导入,然后让学生通过简单的丝绸摩擦有机玻璃棒实验来回答“如何用物理语言来描述摩擦起电现象”,带着这一问题,学生注意到摩擦后玻璃棒吸引起的是又轻又小的物品,并且产生电荷,学生开始初步认识到静电现象。之后教师再提出“静电,也就是摩擦起电,所有的摩擦都是产生正电荷吗?”学生产生了疑惑,提出了产生正负两种电荷的假设,并在教师的引领下设计对比实验。最后以“谈一谈生活中静电的优缺点”的问题结束本节课,使学生将物理思维迁移到生活运用之中。

物理学习切忌囫囵吞枣和零散杂乱,物理是一种有着前后因果联系的体系性学科,教师问题的设计要具有流畅感,使整个教学过程循序渐进,并且又能够逐步提升学生的学习能力和视野,达到最佳的问题驱动效果。

四、通过合作探究使学生形成自我内驱力

问题驱动不仅仅是教师给出提前设计好的问题,它还包括师生在互动中偶然发现的问题。其中,合作探究作为一项集体性的学习活动,可以充分激发学生的物理思维,在探究过程中自觉地提出疑问。学习动力理念认为,这种出自学生自身的问题更容易使学生产生学习探究的驱动力。陶行知认为“活的教育应该将开发文化宝库的钥匙交给学生”,爱因斯坦说“提出问题比解决问题更为重要”,摆脱被动学习,初中生在教师的引领下通过合作探究,发现物理知识中的疑问,掌握学习物理的方法,成为具备发现能力和创新能力的可持续发展人才。

以《滑轮》一课为例,教师分发钩码、弹簧测力计、滑轮等实验器具,让学生以小组为单位进行合作探究,探讨“定滑轮与动滑轮的工作机制”问题。学生在实验中发现定滑轮并不会省力,然后产生疑惑“为什么定滑轮不省力,但还是要利用它来工作呢?”向组员表达自己的疑惑后,经过共同探讨和再次观察,发现定滑轮的优点是可以改变用力方向。初中生在小组合作中不断质疑、分析、探讨,形成更为深入的物理思维方法。

教育强国、教育兴国,陶行知先生建设性地提出“社会即学校”“生活即教育”,指导着各级学校从教材、教学、课堂、活动等各方面向生活化视野靠拢,教学方式向学生的社会发展适应技能靠拢。在科技快速发展的时代中,我国对高素质、创新型、探索性人才的需求大大增加。初中物理教学也不再停留于浅层,而是通过问题驱动课堂使初中生善于发展生活中的物理现象,迸发出质疑和思考的火花,通过假设、分析、研究等一系列活动实现自我能力的成长与提升。教师要积极投入教学策略研究之中,使教材、课题、课堂为学生的个性化能力发展而服务,培养真正具备创新能力的人才。