构建“立体吸纳、多维表达”的语文实践课程体系

鞠艳鹏(辽宁省清原满族自治县实验小学 113300)

大语文背景下,如何帮助学生形成语文素养,掌握科学的语言表达方式,是每个语文教师都需要思考的问题。从实践经验来看,只有学生真正成为课堂的主体,语文课堂才更具有生命力。在一个灵动、有活力的课堂中,学生的语文能力会得到更好的发展。古诗文作为小学语文教学中的重要组成部分,距离学生的生活较远,学生理解难度较大。而在“立体吸纳、多维表达”的课堂中,教学效果在一定程度上会得到提高。

一、小学语文课堂教学活动的开展现状

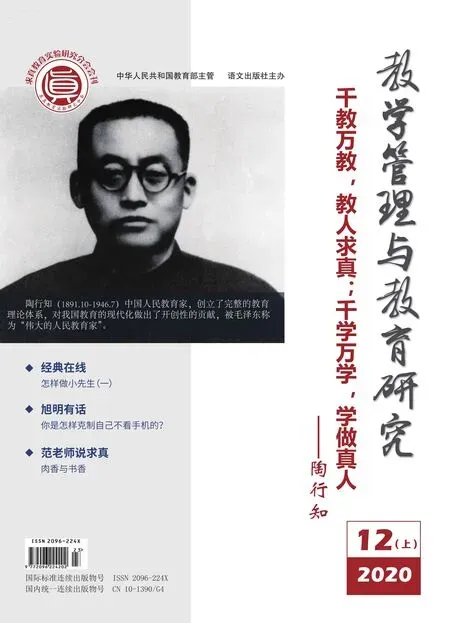

陶行知的生活教育理论主要包括生活即教育、社会即学校、教学做合一。体验才是最好的教育方式,只有学生全身心地融入课堂,依靠自己的力量去体验、分析,才能够真正感受到满足和成就感,从而吸收知识,并将其应用在语言表达中。陶行知先生说:“要让孩子去接触大自然中的花草、树木、青山、绿水、日月、星辰以及大社会中之士、农、工、商等三教九流,自由地对宇宙发问,与万物为友,并且向古今中外三百六十行学习。”总的来说,就是让学生在实践中学习知识、吸收知识、消化知识。这需要教师构建一个实践性语文课程体系。

古诗词教学要从作品的时代背景、作者的生活经历、创作的基本环境、历史的特定符号等方面入手,引导学生在理解的基础上进行背诵、应用。只有如此,学生才能形成切身感受,从而在写作过程中,更加灵活地应用知识,掌握不同的表达方法。在小学阶段,尽管学生会接触大量文质兼优的古诗文,这其中不乏一些精妙的句子和词汇,但真正被学生应用到作文中的相对较少。一些古诗句的应用频繁,同质化现象明显,甚至存在诗句、词语乱用的现象。

另外,一些教师在教学过程中,更关注古诗文的主旨、内涵、人文性,课堂上关于实际应用的教学内容较少,语文的工具性作用并没有得到真正凸显。在这样的情况下,古诗文无法发挥对学生的语文能力和核心素养发展的促进作用。新课改后,教育教学活动以核心素养为目标,小学语文的核心素养主要集中在语感、语文学习方法、语文学习习惯等方面,具体分为语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解这四个部分。也就是说,改革后的语文课程要以语文能力的培养为核心目标,引导学生积累字词句篇,强化语感和思维品质,从而逐步强化语文表达能力。

二、“立体吸纳、多维表达”的语文实践课程体系的构建措施

课程是“土壤”,教师是“园丁”,教学活动设计考查的是“园丁的园艺技能”。想要这片土地开出灿烂的花朵,让每一棵植株生机勃勃、欣欣向荣地生长,就要打造一个“立体吸纳、多维表达”的语文实践课程体系。从现阶段来看,语文教学虽然重视阅读,但缺少深度阅读;另外,阅读和写作发展不均衡的问题也较为严重。如果这些问题得不到妥善解决,那么,学生语文能力和素养的提高就无从实现。

1.创造良好的教学情境和教学气氛

小学生的好奇心较强,有趣、生动的课堂可以更好地激发其学习兴趣和积极性,强化移情效应。陶行知提出的“六大解放”理念中就包括了“空间解放”。传统教学活动中,教师和学生都被局限于课堂,视野受限,语文能力的发展也会受到一定的阻碍。而“空间解放”就是要教师给小学生提供广阔的创造舞台,让学生可以肆意地发散思维,勇敢地表达。比如,一位教授曾经展示了一段六年级下册中《迢迢牵牛星》一课的教学片段,教师给学生播放了关于牛郎织女的民间传说的视频,并且让学生观看了真实存在的牵牛星、织女星。在此基础上,鼓励学生扮演牛郎、织女、喜鹊、王母等角色。在教师的旁白下,学生更好地感受到古诗文想要表达的情感。在该诗文中,叠词的运用非常特殊,也是教学重点,在教师念诗的过程中,学生将诗句动态地表现出来。此时,学生对人物以及其中的感情也会理解得更加深刻,仿佛真的回到了天宫,看到了身处人间的牛郎。课堂氛围热烈,情感教学目标得到落实,后续的教学活动也会更容易开展。

2.引导学生实现深度的阅读和探究

新时期,给小学生更多动手、动嘴的机会,实现言论自由,提高创新力和创造力。陶行知在《每事问》一诗中曾写道:“发明千千万,起点是一问。”“人工胜天工,只有每事问。”不仅是教师问,教师还要引导学生主动问,以此积累语言,感受古代诗人的奇思妙想,从自身的生活经验出发,获得感悟,实现深度阅读。比如,六年级下册《石灰吟》主要是借物喻人,托物寄怀,表达了积极进取和大无畏的人生态度。教师要以开放性问题引发学生思考:“同学们在生活中可曾有过失败了,但经过自己的努力而重新获得成功的经历吗?”让学生主动介绍自己的经验和收获。在这样的情感体验基础上,展开阅读和学习,可以让课堂效率进一步提高。

3.落实多维互动合作学习,提高效率

多维互动指的是师生互动、生生互动、生本互动,在互动中深化对文章内容的理解。小组合作已经是当前最为常见的学习模式,在激发学生学习情趣、营造生动的学习氛围方面具有重要作用。所有学生都可以参与小组合作学习,语文教学活动的实效性增强。陶行知在创造教育中提出“解放时间”理念,传统教学将课堂时间安排得非常紧凑,真正留给学生思考的时间很少,久而久之,很多小学生便惰于思考,过于依赖教师和工具书。“生活、工作、学习倘使都能自动,则教育之收效定能事半功倍。”只有让学生“自觉地行动”,才能真正提高学生的语文能力。因此,在语文课堂上,要让小学生有时间从容地思考、消化所学知识,并依靠自己的力量,体会其中的情感内涵。比如,六年级上册《西江月·夜行黄沙道》讲述了农村生活和山村风光,教师在教学过程中,让学生以小组为单位,分享自己的乡村故事,并编创故事。学生参与其中,更好地感受文本,体会古诗文中字词的用法,思维得到更好的发展,语言表达能力也得到了提高。

三、结语

“立体吸纳、多维表达”语文实践课程体系以立德树人、素质教育为核心,全面优化课程内容体系,强化学生主体地位,以培养出有情怀、有胸襟、有品格的人才。学生本身具有一定的挖掘探讨和分析能力,但这种能力需要得到教师的培养和激发。就如陶行知先生曾说的,“与其把学生当天津鸭儿填入一些零碎知识,不如给他们几把锁匙,使他们可以自动去开发文化的金库和宇宙之宝藏”。