小学语文情境教学的现存问题与优化策略

陈红琴(浙江省杭州市余杭蔚澜学校 310012)

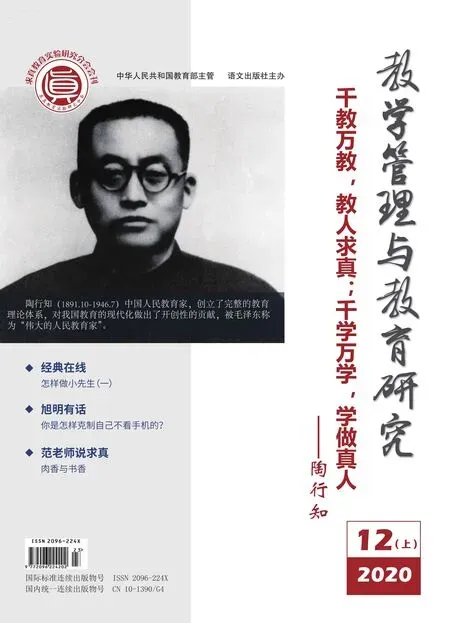

陶行知先生提出生活教育理论,认为“生活即教育”,学生从直观的生活中学习到知识技能,又将利用这些知识技能改造生活,让生活变得更加美好。让教育回归到生活中,符合小学阶段学生的学习特征,直观形象、生动有趣的知识,更能被小学生所理解。陶行知还认为,“社会即学校”,学生所学的知识终将服务于社会,只有与时俱进的语文教育才是好的语文教育。这就要求小学语文老师打破文本的限制,将教育与生活结合,让教育服务于社会。

创设情境符合陶行知教育理论,通过创设情境,打破生活教育的时间地点限制。小学语文老师应该从学生的学习特点和认知特点出发,科学创设教学情境,营造多元的学习环境,激发学生的求知欲与探索欲。通过情境展现知识,通过实际推出理论,通过具体延伸抽象,层层深入,在学生感兴趣的情境教学中,充分调动学生的观察能力、理解能力、分析能力,发展学生的语文综合素养。

一、小学语文情境教学存在的问题

1.情境脱离了教学任务

老师创造的情境应该紧密结合教学任务。通过创设生动形象、直观具体的情境,可以提高教学效率。而与教学任务相偏离的情境,会造成教学内容冗杂,反而干扰了学生对知识的理解。例如,在讲解“乌鸦喝水”的寓言故事时,有的老师通过视频展示了乌鸦的生活习性,以及乌鸦的种类。这与课文所要求的教学目标相偏离,不利于教学效率的提高。

2.情境忽略了学生特征

老师应当以学生的年龄特征、学生的已知知识为依据,在学生的理解范围内创设情境,从而有效激发学生的求知欲与探索欲。若是创设的情境本身生涩难懂,不仅不能有效吸引学生的注意力,还可能降低学生的学习兴趣。例如,在《赵州桥》一课教学中,有老师直接将桥梁结构讲解的视频作为新课引入的素材。学生由于并没有桥梁结构的基础知识,觉得深奥难懂,于是降低了学习兴趣。

3.情境局限于导入环节

老师应当灵活创设情境,将其贯穿于教学过程当中,为教学任务服务。然而,目前绝大多数创设情境,都在新课导入环节。创造情境的目的,是为了快速地将学生的注意力拉回到课堂教学当中。例如,播放长征途中过铁索桥的视频,吸引学生的注意力,从而导入《七律·长征》一课。当情境结束之后,学生的无意识注意占主导,便又开始开小差了。

4.情境阻碍了学生理解

部分老师在创设情境时,忽略了学生的主体地位。这样的情境创设,只是把传统的满堂灌,变成了满堂情境灌。例如,在《夸父追日》一课里,老师通过flash 动画展示了夸父追不到太阳的原因。通过观看flash,学生能直观地知道,夸父一直在跑,但是地球一直在转;再怎么跑,地球、太阳、夸父的相对位置一直没有变,所以夸父一直追不上太阳。这样的情境创设,虽然利于学生理解,但直接告诉了学生夸父追不上太阳的原因,忽视了学生主动思考、理解力的培养,不利于学生语文综合素养提升。

二、情境创设于小学语文教学任务中的有效运用

小学语文教学中创设的情境,是为提升课堂教学质量而服务的。老师应当明确教学目标,并通过创设情境的方式,提高教学效率。只有这样的情境创设,才利于小学语文教学质量的提升。

1.创设情境,丰富识字教学内涵

汉字是音、形、义的结合体,在识字教学过程中若能充分挖掘汉字意义,便能有最佳收效。所以,小学语文老师可以将情境创设融于识字教学过程中,以直观具体的情境体现汉字的表意性。

例如,在《植物妈妈有办法》一课的教学中,在教学“刺”字时,笔者结合“苍耳妈妈有个好办法,她给孩子穿上带刺的铠甲”一句,让学生说一说自己见过的苍耳是怎么样的。通过多媒体出示苍耳的图片,找一找“带刺的铠甲”,再结合实物让学生摸一摸苍耳,自然地引出“刺”的学习,让学生说说怎么记住“刺”。学生就会说刺是尖尖的,刺就像一把刀一样,正是借助了直观具体的生活情境,丰富了学生对生字“刺”的全方位感知,学生不仅识记了生字的字形、读准了字音,更理解了生字丰富的背景,这大大加深了学生的印象,也激发了学生的识字兴趣。

在教学过程当中,小学语文老师应该重视汉字情境教学,并不断探索汉字情境教学的有效方式。

2.创设情境,突破阅读认知难点

《小学语文课程标准》指出:“阅读是学生的个性化行为。阅读教学应引导学生钻研文本,在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考……”情境具有生动、直观、具体的特征,所以小学语文老师可以根据文本的特征,创设阅读情境,让学生在情境中学习课文,提高学生的阅读质量。

例如,在教学《题西林壁》一诗时,如何让学生理解“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”一句是本课教学的重点也是难点。课中怎样让学生体会“不同角度观察所见的不同”,理解“身处其中无法统揽全局”的奥妙,仅凭讲解显然是很苍白的。为此,在课中,我们利用VR 技术,从不同角度观看庐山风光,以一种具身体验让学生从多种感官刺激中真切感受到岭的连绵起伏、峰的高耸陡峭,从远、近、高、低等不同角度领略庐山风光,抒发赏景感受。学生情不自禁地吟诵出“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”“会当凌绝顶 ,一览众山小”的诗句,正是借助了良好的情境创设在阅读中主动积极思考,从而获得真切感悟,诗句朗诵自然而然地“情动辞发”,教学目标也轻松地达成了。

创设情境,不仅可以让小学古诗词教学内容更直观具体,还能丰富故事、散文、诗歌等教学的内容与内涵,有助于提高小学阅读课程的教学质量。

3.创设情境,深化习作思维

小学生习作是学生语文综合素养的体现,素材的积累是写作的源泉。但小学阶段学生年龄小,观察能力弱,对素材的感知、积累不敏感,往往一开始写作文就觉得没有材料可写。所以,老师应当将情境教学与习作相结合,创设多样化情境,让学生在情境中观察生活中的事物,引导学生去体验、去感受、去发挥自己的想象,养成良好的写作思维。

例如,教学四年级上册习作《推荐一个好地方》时,写景习作对于学生来说,必须以真实的体验和感受为基础,所以此次教学结合暑期社会实践活动完成。暑期中,请学生选择一处自己喜欢的好地方进行实地观察、感受,可以是一处风景名胜、一处美食胜地、一道家乡风景等,让学生用眼睛看、用心体验,并用手机、相机等记录画面捕捉镜头,做成观察记录单,以图+文、视频+文字等形式加以记录。在课堂教学中,通过分享前期的观察收获,创设“小导游大眼界”的情境,将自己推荐的好地方推荐给大家。“小导游”们迅速转换自己的角色,利用自己收集的资料分享独特见闻、收获,在分享中有条理地梳理出“好地方”的好,形成了写作思路,再通过“小导游解疑”的环节解答“游客”的提问,更深入地分析“好地方”的具体特点,唤起个人的深入体验,养成学生的高级写作思维。

实践证明,通过创设情境,引导学生走入情境,可以帮助学生打开习作思路,丰富习作内容,提升习作思维。

三、灵活创设情境的方式

1.直观情境,丰富内容

直观情境,是指将文字内容变得直观化、具体化,包括呈现实物、画图展示、多媒体展示等。研究表明,学生对实际事物的记忆能力,远远高于对逻辑、想象的记忆能力。所以,在小学语文教学过程中,老师应该注重创设直观情境,让枯燥难懂的知识变得生动形象,从而提高语文课堂教学质量。

(1)呈现实物

呈现实物,是指在教学过程中展示模型标本,让学生可以用眼看、动手摸、用鼻子闻,通过近距离地观测标本,对物体模型形成更深刻的印象。例如,在《赵州桥》一课教学中,笔者引导学生往左边、右边各放一本书,两本书之上放一张纸,把橡皮擦放在纸上,纸很快向下凹陷;这时,把这张纸拱起来之后,放在两本书之间,然后把橡皮擦放在纸上,纸没有凹陷。这便是古人搭建桥梁的智慧。通过让学生自己动手制作模型,深奥难懂的桥梁知识变得简单有趣,学生对赵州桥的认识也更深刻。

(2)画图展示

画图展示,是指将事物的结构图画在黑板上,如文章的思维导图、物体的结构图等。画图与呈现实物相比,耗费的时间更少,能展示的内容量更大。而与画图展示相比,创设多媒体情境耗费时间更少,展示内容量更大,且内容具有色彩鲜明、细节入微的特点。

2.问题情境,培养思维

创设问题情境,是将学生带入研究未知问题的氛围里,激发学生的求知欲与探索欲,让学生主动去发现问题、思考问题、解决问题。这要求学生综合运用自己已知的知识,去推理与判断,从而获取新的知识。

(1)词义问题情境

在词义辨析教学中,小学语文老师可以创设填空情境。例如,在“描述、描绘”的近义词辨析讲解时,笔者设置了这样两个填空题。“作者用他的生花妙笔,为我们( )了一个人间仙境”“他( )了那件事情的经过”,学生根据语感和日常经验,很快就填出了正确的答案,笔者根据他们所填的答案,讲解描述和描绘的区别。

(2)阅读问题情境

例如,在《窃读记》一课教学之前,笔者让学生阅读课文并找出作者窃读的方式,学生经过小组合作,最终将作者窃读的方式总结出来:藏在书店的角落,以免引起别人的注意;以下雨天为借口,留在书店里面看书;假装要买书,甚至去问价钱;假装是其他买书的人的朋友等。然后,笔者向学生提出了这样的问题:你在阅读这篇课文之后,结合自己的生活实际,如何理解作者所说的“你们是吃饭长大的,也是读书长大的”呢?由于之前对作者偷偷读书方式的总结,学生已经意识到读书对于作者的重要性,所以绝大部分学生都举起了手。笔者抽取了一位平时不爱举手的学生回答问题,谁知这位学生站起来之后支支吾吾答不上来。笔者意识到这位学生刚才在开小差,又看大家都举手了,所以自然而然地举起了手。于是笔者引导:“吃饭可以让我们的什么感到饱足?而读书能让我们的什么感到饱足?”在笔者的手势下,学生很快答出,“人不吃饭就会饿死,人不读书就没有精神的食粮,那么精神也会饿死”。笔者对这位学生表扬之后,示意其坐下,然后笔者才说出更标准的答案。问题情境可以用于阅读教学过程当中,让学生带着问题去阅读课文,提高学生的课文阅读效率;同时,还可以一步步引导答不上问题的学生答出问题,增强学生的学习自信。

3.情感情境,培养情操

小学语文教学不仅要养成学生的读写习惯,还要培养学生的语文情操。小学语文老师可以通过创设情境的方式,将美人、美事、美景生动形象地展现出来,让学生在情境中陶冶情操、提升审美。情感情境包括情感朗读型情境、音乐烘托型情境等。

(1)朗读型情境

朗读型情境,是指有感情地将课文朗读出来,并在朗读的过程中感受作者的思想变化。对于古诗词,还能通过断句的方式,在情感朗读过程中感受诗词的韵律美。

(2)音乐烘托型情境

音乐的特征决定了它具有较强的感染力,因此,通过音乐烘托的方式创设情境,能够增强学生的听觉体验,从而引发学生的情感共鸣。

4.活动情境,学以致用

小学语文活动情境,是指创设能体现和发挥学生语文能力的活动,促进学生语文能力的发展。活动情境包括游戏情境、比赛情境、生活情境等。让学生在代入感很强的实际活动中发挥语文能力,解决实际问题,这利于学生语文学习兴趣的激发与维持。

(1)游戏情境

由于小学阶段的学生本身具有贪玩好动的特征,所以,游戏情境符合小学生的年龄特征。在小学五六年级的时候,学生已经有了一定的词汇积累。这时,可以创设游戏情境“词语接龙”,通过全班的接龙游戏,丰富学生的汉语词汇,增强学生习得词汇的满足感,从而提高学生对词汇学习的兴趣。

(2)比赛情境

由于学生具有争强好胜的心理,老师可以创造比赛情境,增强学生之间的竞争力。班上每个月可以评选三篇优秀习作,在班级墙上展示。学校可以组织语文演讲比赛,评出名次并给予相应的奖励。比赛的过程,有利于激发学生的竞争意识。比赛结果的展示,有利于榜样作用的发挥,让学生向优秀看齐,向优秀学习。

(3)生活情境

陶行知认为,人们从生活中学习到知识,又将利用这些知识让生活变得更美好。小学生的习作离不开其所在的生活环境,在习作教学之前,老师可以创设生活情境。例如,中秋节来临之前,笔者以图片的方式,向学生展示了中秋的月饼、中秋的圆月、中秋的一家团圆的图片,引导学生回忆印象中的中秋节,并介绍了中秋节的意义。然后,在中秋假期中布置“我的中秋节”的习作。通过实际体验生活情境,学生的习作内涵更丰富。

四、结语

综上所述,小学是学生语文思维能力培养的基础阶段,小学生的年龄特征决定,情境教学的有效应用必不可少。在小学语文教学过程当中,老师应当将创设情境贯彻于识字教学、阅读教学、习作教学过程当中,并灵活运用创设情境的方式。通过直观情境让所讲授的事物形象具体,通过问题情境培养学生的语文高阶思维,通过情感情境培养学生的语文审美与情操,通过活动情境培养学生学以致用的能力。要想有效提高小学语文教学质量,情境教学的应用与改善必不可少。在小学语文教学过程当中,老师应该积极创设情境,并不断优化创设情境的方式,从而实现小学语文教学质量的提升。