ICU中心静脉导管相关性血流感染预防的证据总结

刘云访 喻姣花 黄海燕 米元元 明耀辉 陈汉珍 吴为 晏蓉 李鑫 滕芬

(华中科技大学同济医学院附属协和医院1.护理部;2.重症医学科,湖北 武汉 430000)

中心静脉导管(Central venous catheter,CVC)是患者入住重症监护室(Intensive care unit,ICU)期间接受支持性、介入性治疗的必要保证[1]。然而,CVC可通过腔内、腔外及血源性3种途径引起血流感染,中心静脉导管相关性血流感染(Central line associated bloodstream infection,CLABSI)是ICU内菌血症和败血症发生的主要原因[2],同时会引发导管拔除、延误原发病的治疗,增加死亡率,延长住院时间,加重经济负担[3]。国际医院感染控制联盟自2007年1月-2012年12月对43个国家的503个ICU进行的一项多中心、前瞻性队列研究指出,ICU中CLABSI的发生率为4.78/1000导管日,仍处较高水平[4]。2011年美国疾病控制和预防中心(Centers for disease control and prevention,CDC)发布了预防血管内导管相关性感染的指南[5],2016年美国静脉输液护理学会(Infusion nursing society,INS)发表的《输液治疗实践标准》也涉及CLABSI的预防[6],对临床工作的开展具有一定的指导意义。但我国ICU护士对指南和实践标准的了解、遵守情况不容乐观,究其原因,可能与目前尚未形成适用于我国医疗环境、基于循证的预防ICU成人患者CLABSI的系统化管理方案有关[7]。本研究旨在总结ICU成人患者CLABSI预防及管理的最佳证据,为规范ICU医护人员CVC的维护、管理工作提供参考。

1 资料与方法

1.1问题确立 采用PICO模式构建结构化的循证问题。P(population):ICU内年满18周岁且置入CVC的患者;I(intervention):预防ICU成人患者发生CLABSI的护理及管理措施;O(outcome):ICU成人患者住院期间CLABSI的发生率。

1.2检索策略 以(“intensive care unit*”OR“intensive care nursing”OR“critical care”OR“critical illness”OR“critical ill patient*”OR“critically ill” OR“ICU”)AND(“central venous catheters”OR“central line associated bloodstream infection*”OR“CLABSI”OR“catheter related bloodstream infection*” OR“CRBSI” OR“vascular catheter-related infection*”OR“CRIs”OR“central venous line associated bloodstream infection*”OR“intravascular catheter infection*”OR “catheter- related intravascular infection*”)AND(“manage*”OR“nurs*”OR “prevent*” OR “treat*”OR“care”)为英文检索式,以(“重症监护”OR“危重病人医疗”OR“重症患者”OR“ICU”)AND(“中心静脉导管”OR“血管内导管”)AND“血流感染”AND(“护理”OR“预防”OR“治疗”OR“管理”)为中文检索式,根据“6S”循证资源金字塔模型[8],自上而下依次检索如下数据库和网站:BMJ最佳临床实践、UpToDate、国际指南协作网(Guideline international network,GIN)、美国国立指南文库(National guideline clearinghouse,NGC)、英国国家临床优化研究所指南库(National institute for health and care excellence,NICE)、苏格兰学院间指南网络(Scottish intercollegiate guidelines network,SIGN)、加拿大安大略注册护士协会(Registered nurses′ association of ontario,RNAO)、医脉通、Joanna Briggs Institute循证卫生保健中心数据库、Cochrane Library、Web of Science、PubMed、护理和联合卫生文献累积索引数据库(CINAHL)、荷兰医学文摘数据库(EMBASE)、美国重症医学会(Society of critical care medicine,SCCM)、美国疾病控制和预防中心(Centers for disease control and prevention,CDC)、美国静脉输液护理学会(Infusion nursing society,INS)、中国生物医学文献服务系统(SinoMed)、中国知网(CNKI)、万方数据和维普(VIP)。 检索期限为数据库成立时间至2019年3月。

1.3文献纳入与排除标准 纳入标准:(1)研究对象为ICU内置入CVC的成人患者。(2)涉及CLABSI的预防、护理、管理的研究。(3)结局指标包括CLABSI发生率、导管尖端或导管周围皮肤定植发生率。(4)研究类型是指南(近10年)、证据总结、最佳实践、实践推荐、系统评价或原始研究。(5)语言仅限英文与中文。排除标准:(1)烧伤科重症患者。(2)仅包含摘要或因其他情况所致的内容不完整的研究。(3)小组成员进行独立文献质量评价及共同讨论后决定“不推荐使用”的文献。

1.4文献质量评价标准 (1)指南采用2009年AGREE国际协作组织更新的《临床指南研究与评价系统Ⅱ》(Appraisal of guidelines for research and evaluation ,AGREEⅡ)进行评价。AGREEⅡ包括6 个领域、23 个条目,和2个总体评估条目,每个条目的评分为1~7 分,计算每个领域条目得分总和,随后通过公式[(获得的分值-最小可能分值) /(最大可能分值-最小可能分值)×100%]将其标准化为该领域可能的最高分数的百分比[9]。(2)系统评价采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心系统评价评价标准(2016)。该评价工具包含11个评价项目,评价者需对每个项目做出“是”“否”“不清楚”“不适用”的判断[10-11]。(3)随机对照试验采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心随机对照试验评价标准(2016)。该评价工具包括13个评价项目,评价者需对每个项目做出“是”“否”“不清楚”“不适用”的判断[12-13]。(4)证据总结、最佳实践、实践推荐需追溯文献中证据对应的原始文献,根据原始文献研究类型选择澳大利亚JBI循证卫生保健中心(2016)相对应的评价标准[10-13]。

1.5文献质量评价过程 由2名评价者(指南评价者为4名,4名评价者均接受过系统化的循证护理学的学习与培训)独立评价每篇文献,随后2名评价者一起讨论,若有评价项目的结果判定出现分歧,则由2名评价者进行协商,不能达成一致时请第3人参与讨论。最终经过小组讨论对该文献做出纳入、排除或审慎纳入的决定。

1.6证据等级及推荐级别 本研究采用JBI证据预分级及证据推荐级别系统(2014版)[14-15],根据所纳入文献的研究设计类型对其进行预分级,分为Level 1~5五个等级,根据证据的可行性、适宜性、临床意义和有效性,结合证据的JBI证据推荐级别原则,由小组成员讨论确定证据的推荐级别为A 级推荐(强推荐) 或B 级推荐(弱推荐)。

2 结果

2.1文献纳入结果 经过对检索所得文献剔重、初筛、复筛及文献质量评价,最终纳入文献共18篇,包括指南2篇[5,16],指南更新意见1篇[17],实践推荐1篇[18],实践标准1篇[6],系统评价11篇[19-29]和随机对照试验2篇[30-31]。文献纳入结果,见表1。

表1 文献纳入结果

注:美国疾病控制和预防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC);美国医疗保健流行病学学会(Society for Healthcare Epidemiology of America,SHEA);美国感染病学会(Infectious Diseases Society of America,IDSA)。

2.2文献质量评价结果

2.2.1指南 2篇指南[9,16]在范围和目的、呈现的清晰性、编撰的独立性3个领域的标准化得分均>65%,标准化得分<30%的领域为0,2篇指南总体质量评分均为4.5分,总体质量较高,推荐使用。具体评价结果,见表2。

表2 指南的质量评价结果

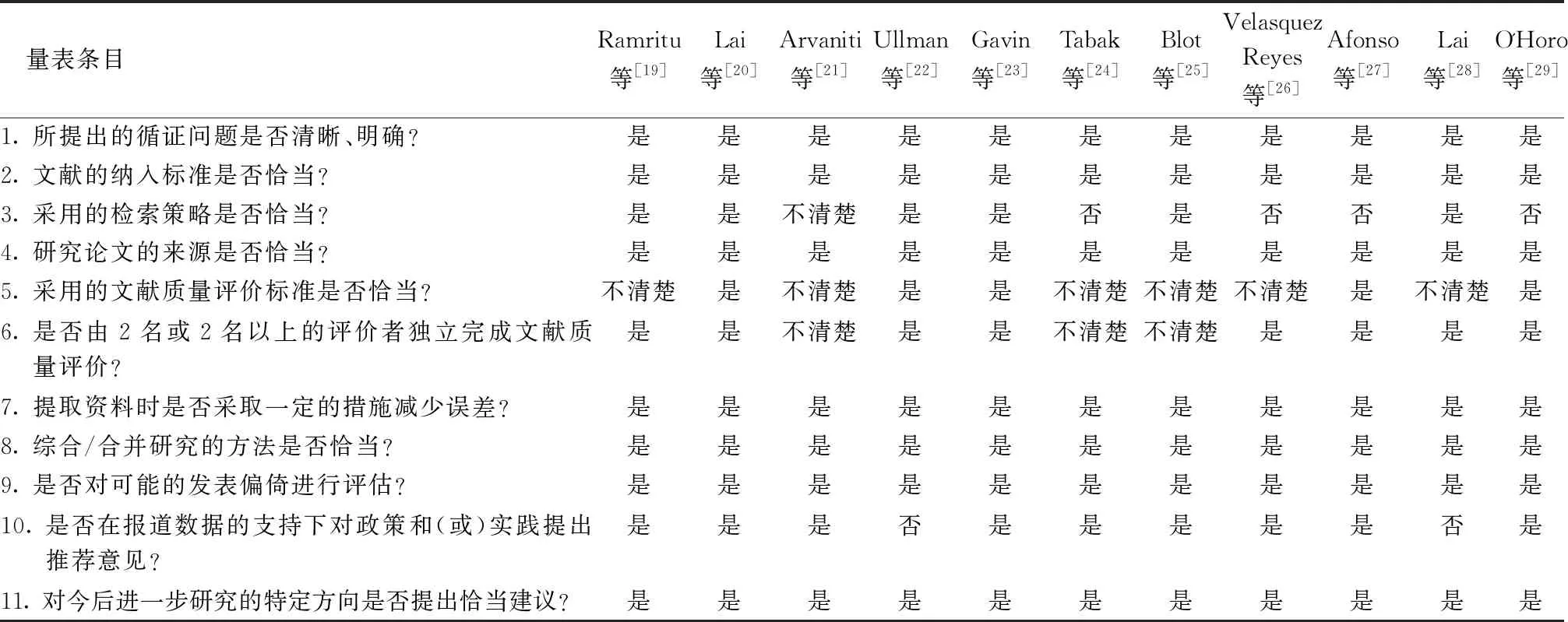

2.2.2系统评价 11篇系统评价[19-29]存在文献检索时未考虑灰色文献、文献质量评价标准不明确、未明确评价方式的问题,但研究设计严谨,整体质量佳,最终11篇系统评价中6篇为高质量[19,20-22,23,27,29],5篇为中等质量[21,24-26,28],均推荐使用。具体评价结果,见表3。

表3 系统评价的质量评价结果

2.3证据总结结果 从纳入的18篇文献中共提取了74条证据,对证据进行整理、合并,最终从穿刺工具的选择、穿刺部位的选择、无菌操作、无菌维护、导管移除和质量改进6个维度进行证据总结,形成了38条最佳证据。具体证据内容、证据强度及推荐级别,见表4。

表4 ICU成人患者中心静脉导管相关血流感染预防的最佳证据总结

续表4 ICU成人患者中心静脉导管相关血流感染预防的最佳证据总结

3 证据描述

本研究制定恰当的检索策略,共检索循证数据库、循证网站、相关护理学会网站21个,全面检索了证据资源;由经过系统化培训的研究人员按照评价标准独立进行文献质量评价,存在分歧时征询第三人意见,严格把控文献质量;通过证据预分级与推荐级别系统,由小组讨论决定证据强度与推荐级别。整个过程严格遵循循证原则,保证了研究的科学性、严谨性和可信性。

3.1证据的实践意义 该证据总结涵盖穿刺工具的选择、穿刺部位的选择、无菌操作、无菌维护、导管移除和质量改进6个维度,内容全面、描述详细、可操作性好,对临床工作具有较高的参考价值。尤其针对皮肤消毒剂的选择、消毒后皮肤干燥时间、手卫生、最大无菌屏障的使用、敷料及输液装置等的更换时间、穿刺部位的观察重点等问题进行了详细阐述,对指导护理工作者严格参照证据进行操作实践,改进临床质量意义重大。

3.2穿刺工具的选择 穿刺工具包括CVC、敷料、固定装置和输液接头。置管者可基于自身经验、充分考虑患者状态选择导管类型,随后尽可能在超声引导下置入CVC,以降低机械性损伤和感染的风险。同时证据建议使用抗菌剂或抗微生物浸渍导管、氯己定浸渍敷料、无缝线固定装置和无针输液接头,此类证据均来源于国外研究。国内也有研究[32]表明,6%纳米银含量的磷酸锆载银抗菌剂、氯己定敷料、免缝中心静脉导管固定方法可降低CLABSI发生率,但未得以推广使用。可能与国内缺乏操作规范、指南、国家标准等指导性文件,以致医院未引进相应材料有关。因此,如何推出适用于我国医疗体系的中心静脉导管相关的操作指南以指导临床工作值得深入探讨。

3.3穿刺部位的选择 中心静脉导管穿刺部位常包括颈内静脉、锁骨下静脉和股静脉。一般情况下,为降低CLABSI,应优先选择锁骨下静脉进行穿刺置管,但其发生气胸的风险较高。同时,对于需血液透析和慢性肾脏疾病的患者,锁骨下静脉置管易致锁骨下静脉狭窄和栓塞。股静脉和颈内静脉穿刺的安全系数稍高,但股静脉穿刺禁用于肥胖患者。因此,在选择穿刺部位时,需综合考虑患者的基础疾病、肥胖程度(BMI值)和置管目的。

3.4无菌操作 证据指明,涉及接触中心静脉导管插入部位的任何操作,均需做好手卫生。在置入中心静脉导管时,还需使用最大无菌屏障。穿刺前或更换敷料时最好选择浓度大于0.5%的氯己定乙醇溶液进行皮肤消毒,等待30s至消毒剂充分干燥后再贴上敷料。此外,同样需对无针输液接头消毒、待干,且用机械强力法擦拭消毒,可选择70%异丙醇、碘伏或浓度大于0.5%的氯己定乙醇溶液作为消毒剂。

3.5无菌维护 证据对透明敷料、输液管道、传感器组件、无针输液接头、异丙酚输液管道的更换频率给出了具体建议,更换频率过快并不能降低CLABSI的风险,相反会导致其风险增加。因此,对于规定的更换、维护频率,需严格监督、核实临床护理人员的遵守情况并做出相应的调试。证据指出,可每天使用2%的氯己定沐浴液洗浴或擦浴2个月以上的新生儿和成人患者。国内孙建华等[33]也认为,氯己定全身擦浴可降低ICU内CLABSI的发生率,建议临床推广。此外,对于有多CLABSI病史的长期导管患者,证据推荐使用预防性抗菌锁定解决方案,可用70%的乙醇和牛磺酸作为锁定溶液。但目前该方案很少被作为常规方案使用,还需要更多的高质量研究证明其在国内ICU日常使用的安全性和有效性。

3.6导管移除 导管使用的持续时间可直接影响CLABSI的发生[1]。证据建议在出现以下情况时需尽快移除导管,包括出现静脉炎、感染或有导管功能障碍的迹象;不再必须使用血管内导管;置入导管时无菌条件未达到最佳标准。但若血流动力学稳定,没有免疫抑制治疗、血管内异物或器官移植,在插入部位没有化脓或真菌血症的患者被怀疑有CLABSI时,不建议立即移除CVC。因此,培养ICU医护人员对CLABSI征象的观察、评估、判断能力尤为重要。

3.7质量改进 证据强调了集束化护理和查检表对预防CLABSI的重要意义。国内相关研究已证明,集束化护理措施和自制查检表能有效降低CLABSI发生率[34-35],可在ICU内推广应用。证据建议对参与中心静脉导管插入和维护的医护人员进行培训教育,并定期评估其对指南的遵守情况,以保证ICU护理人员的专业水平。因此,组织应为护理人员提供充足的资源,包括接受教育的机会、可行高效的培训方案、参与培训的时间。

4 小结

本研究总结了预防ICU成人患者CLABSI的最佳证据,可为减少综合ICU内CLABSI的发生提供循证依据。然而,形成证据只是第一步,将高质量的证据转化为临床实践,使患者受益、提高医疗服务质量才是最终目的。但证据与现实之间还存在着巨大的鸿沟。产生证据后,首先需将其引入临床情境,评估临床情境对将引入证据的准备度;其次进行障碍因素分析以制定有效应对策略;接着发展有效的行动方案,促进证据向实践的转化;最后进行过程监测和效果评价,至此,证据得以转化为实践。综上,临床用证人员还需透彻理解证据应用的过程,方能在最佳证据的基础上,制定干预计划,指导护理人员解决临床问题。本研究的局限性在于大部分证据体的证据强度不高,这与证据的原始研究多为类实验性研究、病例对照研究、队列研究等非随机对照研究有关。