巴拉干建筑中的“自然之影”

金秋野

在加尔维斯住宅(Antonio Gálvez House,1955年,墨西哥城)的内院中,巴拉干添加了一堵墙,遮挡庭院的入口。爱米利娅·加尔维斯(Emilia Gálvez)回忆说,巴拉干在住宅建成之后仍在修改[1]。有一次他下楼的时候忽然停下来凝视入口内院,决定在窗口加一堵墙来遮挡视线,同时围合一个水池。这道墙挡住的,除了入口部分,还有庭院里的树(图1)。大概就是在这一时期,巴拉干开始拒绝一览无余的通畅,用封闭隔断的方式来塑造空间氛围。

1 加尔维斯住宅,从客厅看水庭[2]Antonio Gálvez House, a view from the living room to the water court[2]

与通常的做法不同,一个半封闭的水庭代替了树木、草坪和人的活动,成为加尔维斯住宅起居室的唯一风景。水面是一种奇特的自然元素。它有时表现为完美的平面,连波纹都像是规则的,同时折射和反射,好像一种人造物品、或柔软的结晶。水的特殊形态,让它既保持为环境的一部分,又能与事物分离,将余者显现出来。天光云影、草木生命、人来人往,一切都在运动,又静默无声。一旦成为水中倒影,现实中的一切都成为超现实,以陌生的方式被“看见”(图2)。

2 克里斯特伯马厩别墅的水面[3]San Cristóbal Stables and Folke Egerstrom House,surface of the water[3]

巴拉干的房间就像平静的水面。在这里,喧嚣的世界成为静默的倒影,但依然运动着,或许不能直接看见,却可以被感知。身临的刹那,就知它完全有别于以往的空间经验。随着静默的观察和回想,你会意识到,人们用来形容巴拉干建筑的词汇“静谧”,还不如说是“空旷寂寥”来得贴切。措身其间,虽在人世,光线已然熹微,自然在高处徘徊,模糊了内外之别。日影沿墙面渐渐拉长,此地是永恒循环的宇宙时间(图3)。

3 巴拉干自宅起居室大窗,下午光景[2]50 Living room window of Luis Barragán House and Studio,afternoon scene[2]50

1 巴拉干自宅中的两重尺度

美国作家舍伍德·安德森(Sherwood Anderson)的《小城畸人》(Winesburg, Ohio:A Group of Tales of Ohio Small Town Life)开篇是这样的:“白胡子老作家睡眠有问题。他的房子窗口太高,早上起来看不到外面的树。木匠来替他改床,好让他躺着也能看到窗外的风景。”[4]巴拉干却做了一件相反的事:自宅卧室面朝花园,本有一面落地大窗。无遮拦的风景却让他倍感困扰,于是在内侧竖起一道矮墙,避免内外完全连通。窗台做好后,风压导致玻璃碎裂,于是在右下角开了个小口,成为改造的证据(图4)。

4 巴拉干自宅主卧室窗的假墙The false wall of the main bedroom window of Luis Barragán House and Studio

这里只是巴拉干自宅(Luis Barragán House and Studio,1949年,墨西哥城)许多次大大小小改造中的一个有据可查的案例。这座房子的建造,始于巴拉干在奥特加住宅(Ortega House,1943年,墨西哥城)中生活的第5年,也就是1947年。在几十年的生活过程中,随着巴拉干不断修改,自宅越来越封闭,与庭园和市井生活渐渐隔离开来。在这个过程中,巴拉干的内心世界到底发生了怎样的变化,让他选择越来越封闭的生活?

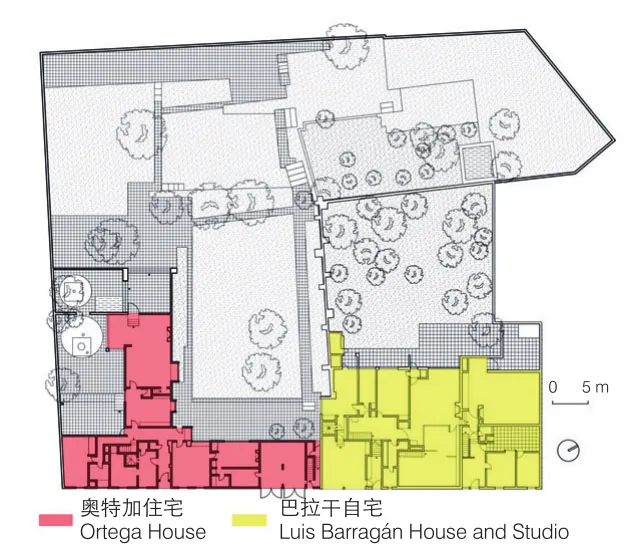

比较1943年的奥特加住宅和1948年的自宅平面,可以看见3处明显的不同:1)奥特加住宅是分散式体量、线性布局,自宅是集中式体量、内聚式布局;2)奥特加住宅进深大但面宽小,自宅则有较深的“内部”;3)奥特加住宅与庭园和街道关联紧密,自宅则相对封闭(图5)。巴拉干在自宅中创造了很多幽静、昏暗的角落,大白天也需要人工补光(图6)。

5 奥特加住宅(左)与巴拉干自宅(右)平面比较[5]Plan comparison of Ortega House (left) and Luis Barragán House and Studio (right)[5]

6 巴拉干自宅书房一角[6]A corner of the study in Luis Barragán House and Studio[6]

大面宽、大进深不可避免地带来更多黑房间,而这似乎是巴拉干刻意制造的“受控的昏暗”,通过调节光线的层次,带来空间的深远感。比如主入口门厅光线被压暗,正前方的门洞对着楼梯间的粉红色墙壁,是第二重深度;粉红色墙面的餐厅是第三重深度;透过餐厅的窗口,看见暗绿的花园,是第四重深度(图7)。每一重都有不同的光环境和不同的色彩、质感来强化彼此间的差异,有时也通过铺地、墙体颜色和洞口形态的变化来提示(图8)①。

7 主入口看向花园的视线[6]51A view from main entrance to garden[6]51

8 工作室通往水庭的小门[3]24The small door from studio to water court[3]24

对应的设计语言:1)把围合单个房间的6个界面做差异化处理,让空间呈现为拼合的“平面”而不是围拢的“盒子”(图9);2)使用孤立或转折的单片墙体、半高墙体(图10)来分割空间;3)使墙体正对使用者的行进方向,造成视线的整体阻隔和局部透漏(图11)。这样,空间沿进深方向层层剥开,无论置身何处,身体都被挤压和包裹,将视线引向未知的所在。巴拉干将自宅的空间体验比做“脱衣舞”[7]。

9 楼梯间的粉红色墙面[6]53The pink wall in stairwell[6]53

10 起居室内的分隔墙[3]145The partition walls in living room[3]145

11 平面正中的小书房,内暗外亮[3]10The small study in the middle of the plan, dark inside and bright outside[3]10

与此同时,2个不同的空间尺度并存,彼此泾渭分明。在2.4 m左右高度上存在一道看不见的划分线,以下是人的世界,以上属于神明、巨人,或超自然的存在(图12)。以起居室朝向花园的落地窗为例,十字窗棂中横向的一根就与这道线重合,窗帘挂在上面,而不是位于整扇窗的顶端(图13)。这意味着,当夜晚拉起窗帘的时候,窗子的上半部分与室外依然保持视线联通。虽然从室外看另有一个从头到脚的高窗帘,但从内部并不可见,对观者来说,室内窗帘的高度,亦即水平窗棂的位置,才是生活空间的上边缘。其他如右手边墙面上装饰画的上缘也大约与之对齐。

12 起居室入口区的两重尺度The double scale of living room entrance area

13 起居室大窗的窗棂高度[2]49Height of the living room's large window frame [2]49

再如起居室东侧的书房高窗下缘、挂画和分隔墙的高度,都延续着这条分界(图14)。这样一来,那道沿墙升起、如同漂浮无凭的悬挑小楼梯,就一直通往这条线的上方,这意味着,那扇永远关闭的门背后,就是神的居所。这是隐藏在日常空间里的宗教隐喻,但笔者以为它不只是信仰的结果。

14 起居室书房的两重尺度The double scale of living room's study

采光口,无论是高窗还是天窗,通常都在分界线上方。巴拉干尤爱侧高光,人在下方活动,环境保持昏暗。5 m高的起居室便是这样,在较为低矮的房间,他通过十字木隔板窗扇来制造同样的光照氛围。通常人们认为这种窗扇来自民间,巴拉干采用它,是为了形成“光的十字架”,但在不同时期自宅照片中,经常可看到下面两扇关闭而上面两扇打开,这样视线出不去而光线进得来,正常高度的窗也变成了“侧高窗”(图15)。

15 夹层音乐室的十字窗[1]111The cross window of mezzanine music room[1]111

从侧高窗进来的光不直接落在生活场景中。它往往射到对面的墙壁,然后通过反射,照亮下面的活动空间。室内装饰物通常是玻璃球、金属球和玻璃罐子,它们没有实际功用,只是一些有着反射表面、容易采集和放大微弱光线的“装置”,特别适合捕捉从侧高窗进入室内的熹微光线,在昏暗处闪烁(图16)。楼梯中段和主卧书房里格里茨(Mathias Goeritz,1915—1990)的金色油画,也是类似的“光线收集器”。客厅朝东高窗下的书桌上,密集地摆放着很多实心玻璃球,唯一的作用就是为“人间世界”收集来自天国的讯息(图17)。巴拉干自宅的光环境和使用侧高窗的天主教堂颇有几分相似。

16 作为装饰物的金属球[8]The metal ball as decoration[8]

17 起居室东侧书房高窗下的玻璃球[6]114The glass ball under the high window of the study on the east side of living room[6]114

这样的“空旷寂寥”—有“家居氛围”而无“生活气息”。房子的主人,身在此间,心却在某个遥远的地方。

在自宅工作室的东北角,巴拉干设计了一扇巨大的无框高侧窗。它高于人的视线,抬头上望,只见一重重渐次高起的墙壁,将目光引向树冠和天空(图18)。无独有偶,吉拉迪住宅(Francisco Gilardi House,1976年,墨西哥城)的二层平台也用类似手法,只是要平缓得多。视野前方渐次升高的矮墙,引视线微微上扬,屋后的树冠仿佛远在天际(图19)。从剖面上看,这里对应着一层室内著名的黄色走廊和室内游泳池(图20)。彩色的、空灵神秘的内部和白色的、辽远舒阔的外部,同一个空间装置带来2种截然不同的体验,设计效率上近乎完美(图21)。

18 工作室的高窗和窗外层叠升起的墙壁The high windows of the studio and the walls that rise in layers outside the window

19 吉拉迪住宅二层平台The second floor platform of Francisco Gilardi House

20 吉拉迪住宅剖面,可以看到二层平台与一层走廊的对应关系Section of Francisco Gilardi House, the corresponding relationship between the second floor platform and the first floor corridor

21 吉拉迪住宅的黄色走廊[2]198The yellow corridor of Francisco Gilardi House[2]198

其实,不论是巴拉干自宅还是吉拉迪住宅,不管是室内还是室外,巴拉干都在通过空间语言塑造着超乎日常的“远”。“父母在,不远游”,一般把“家”看成最“近”的地方。不仅是身体上的“近”,也是心灵上的“近”,所以人们往往把理想主义说成“诗与远方”,与“足不出户”的“宅”形成对比。但在巴拉干的房子里,人会无时无刻不觉察到一种无尽的深度,每一部楼梯都通向光明的所在,每一缕光都带着期冀,每一株树木都将人的思绪带往天际。日常空间之远,乃是有限人世中的无限。

人间的很多观念,如“族”“乡”“群”“国”,其源头或许都是“家”。家既是血缘也是回忆,既是心灵归宿,又是物质实体。最了不起的建筑师,在职业生涯的某一刻,一定会认真思索“家宅”的含义。巴拉干一生中重要的作品几乎都是私人住宅,这里离人世最近,却任心灵自在遨游。家是心的避风港,但一不小心,就会成为心的禁闭所。巴拉干在自宅中以浅为深、舍近求远,是为了给心灵求一个安放地,用空间之诗去拓展生命的宽度。

他让平行的墙体渐次升高,天花板上密排的木梁却未被打断,一直延伸到窗外(图22)。这样,在重重阻隔之后,人的视线可以被拉到远方。如果没有阻隔,房间一览无余,再大也是一个空房子。这就是郭熙所谓“山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高矣”[9]。房间高是真高,在洛佩兹住宅(Prieto López House,1950年,墨西哥城)中甚至达到7 m;又降低家具和陈设的高度,使其尽量贴近地面,以强化尺度的反差。屋顶平台本来向街道和花园敞开,几经改造后,女儿墙越来越高,视线封闭了(图23)。这里是城市的背面,一个街区的角落,没有任何细节,像无人的广场。只有几道墙、几种纯色和斑驳的时间痕迹。人在这里,看得见日影的移动,以及月亮、星辰和飞鸟。天空落在碗里,成了私人领地。失去了参照物,尺度也随之消失。巴拉干在世的时候,经常邀朋友在这里跳舞。他站在屋顶上说:“瞧,皮尼托,我们在墨西哥城的最高处。”[10]花园也经历了类似的改造。从起居室的大窗看出去,原本是一片开阔的草坪,很像洛佩兹住宅。随着时间推移,枝叶渐渐繁茂,植物像帘幕般将视野封闭起来(图24)。光线经过了重重绿幕的过滤才进入室内。自宅的花园面积只有奥特加住宅的1/4,却庭院深深,不知几许。

22 自宅起居室渐次升高的墙壁和连续的天花板[3]8The rising walls and continuous ceiling in living room of Luis Barragán House and Studio[3]8

23 屋顶空旷的花园[2]68-69Empty roof garden[2]68-69

24 自宅起居室窗外景色,早期与中晚期的对比[11]115,118Scenery outside the living room of Luis Barragán House and Studio, comparison between the early and the middle and late stages[11]115,118

向窗外望去,花园永远幽暗,像一团绿色的影子。暗淡的天光在枝叶间摇动。巴拉干不仅将自己同市井和人群隔开,也将自己同一览无余的大自然隔开。在虚空中,光线是透明的,高而空的墙壁拉长了树影,放大了声响。巴拉干就像一位僧侣,在房子里品味时间流动,观看水中倒影。这里也是耐心工作的实验室,一条通往过去和未来的道路,一个建筑师生活和工作的场所,一个幻觉和记忆的发生器,一个家。在这里,建筑师迎接朋友的到来并目送他们离开,整理行装出发、再回来,一件件完成作品,一天天走向衰老,这里就是回忆本身,是生命本身,是极不情愿但又异常平静地迎接人生终点的地方。所以巴拉干说:“我的建筑就如同我的自传一般。”[12]

2 从直接自然到间接自然

1955年,路易斯·康在参观巴拉干自宅之后说:“静谧如同歌曲一样在他的建筑中随处可见。”[13]其实这种特殊的氛围和凝练的语言,是随时间逐步进化的结果。早在殖民地浪漫主义时期,巴拉干似乎是在借鉴地中海—西班牙式的院落格局,但在克里斯托住宅(Cristo House,1929—1930年,瓜达拉哈拉)或鲁纳住宅(González Luna House,1929—1930年,瓜达拉哈拉)中,内部空间尚未有足够的深度,建筑与庭院的关系也不清楚。2座住宅的屋顶露台和外窗都与街道直接连通(图25)。位于墨西哥城的奥罗斯科住宅和工作室(Orozco House and Studio,1938—1939年,墨西哥城)是巴拉干现代主义时期的代表作,可以看见2层通高空间对应的大窗,面向街道敞开。2种不同的尺度并置、侧高窗采光、半高隔断墙,都在这里一一出现(图26)。奥罗斯科住宅和柯布的奥曾方住宅兼工作室(Maison Ozenfant,1922年,巴黎)存在某种相似性。与雪铁龙住宅(Maison Citronhan,1920年)原型不同,奥曾方住宅通过超尺度的角窗和悬吊的小房间,在同一个大空间内造成2种不同尺度的并峙(图27)。奥罗斯科宅面向庭院一侧的大窗下部用了细分的窗棂,且使用毛玻璃,就像自宅十字窗的窗帘(图28)。巴拉干即使面对庭院,也开始有意识地遮蔽一些信息,区分尺度等级,让景和光分离。到四位画家住宅(Building for 4 Pain ters,1939—1940年,墨西哥城)时,巴拉干采用了互相咬合的风车状平面,每位画家住所都有通高空间和大窗,其他窗尽量抬离地面,形成侧高光的内部照明和半高隔断墙的视线遮掩。到这时,巴拉干设计中面向街道和城市的信息通道渐渐关闭了(图29)。

25 克里斯托住宅屋顶平台,只有低矮的女儿墙[11]51The roof terrace of Cristo House, with low parapets[11]51

26 奥罗斯科住宅的通高起居室和高侧窗[3]100-102The high living room and high side window of Orozco House and Studio[3]100-102

27 奥曾方住宅Maison Ozenfant

28 奥罗斯科住宅面向内的窗,出现了两重尺度的征兆[3]103The window facing the interior of the Orozco House and Studio shows the sign of double scale[3]103

29 四位画家住宅的客厅[3]107The living room of Building for 4 Painters[3]107

在建造奥特加住宅的同一时期,巴拉干放弃了城市住宅的设计,投身于地产开发和景观设计,他瞄准了墨西哥城西南的不毛之地—石头城(El Pedregal,1957年,圣安吉尔)。如果说现代主义时期的作品冲淡了巴拉干早期设计中的如画的甜美,那么石头城的经验更是决定性地影响了他的设计语言。这块火山岩和仙人掌盘踞的不毛之地,以其狰狞的面貌和桀骜的生命力,给巴拉干的内心染上了粗犷与雄浑。与自然地形相结合的大地景观开始占据核心,进一步冲淡了前期作品中的“甜味”,塑造了巴拉干后期美学的基本特征。洛佩兹宅虽然处在这样壮阔的地景中,却并未太多对外开敞,而是让一些岩石、树木切入场地,作为大自然的替身进入人的环境。洛佩兹宅的下层平台保留了一个下沉的火山花园,通过蜿蜒的路径穿越地表,结合高差形成一条连接两重高度的密道,与上层花园贯通起来,带来极好的漫游体验(图30)。在附近街区演变成平庸的住宅区之前,越过高高的围墙可以看见远山。

30 从洛佩兹住宅的火山花园看较低层的庭院A view from the Volcano Garden to the lower courtyard of Prieto López House

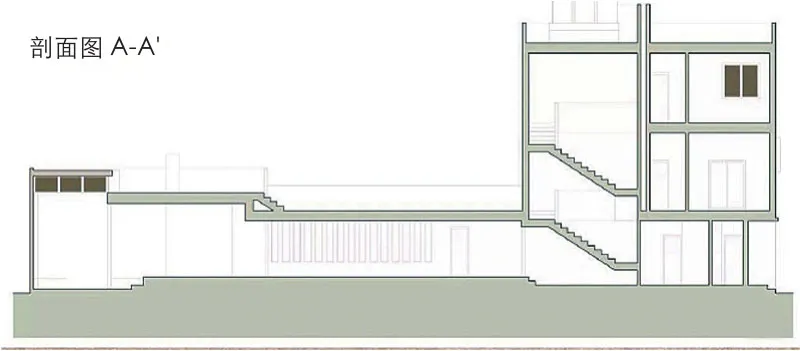

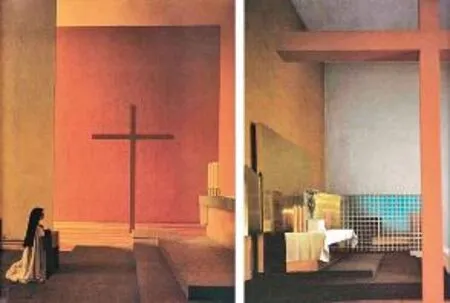

20世纪50年代早期,巴拉干开始与格里茨合作,他对原生自然的偏爱和格里茨肃穆的抽象几何形结合起来,成为嘉布遣会小教堂(Capilla de las Capuchinas,1955年,墨西哥城)的“采光房间”。教堂主空间净高10 m,没有直接采光,是一个昏暗的盒子,它的作用就是收集并放大来自3个侧向房间的光线:1)藏在橘红色斜墙后面的竖向采光窗的光,直接打在金色墙壁上;2)来自耳堂边缘的天光,透过格栅进入主堂,正对十字架;3)来自侧后方高处格栅后唱诗席的光。房间本身成为“光的盒子”,为主堂提供照明(图31)。除此之外,主堂与前后两个庭院均无直接的视线联系,完全依赖间接照明。

31 嘉布遣会小教堂的主堂,全部依靠间接光来照明[11]149,153The main hall of Capilla de las Capuchinas, which all depends on indirect light[11]149,153

1955年的加尔维斯住宅则缩小了尺度、控制了节奏,但延续了“采光房间”的概念。内院中的围墙和水池,让室外水庭成为一个房间,阻隔了室内与庭院的直接视野穿透。室内进一步变暗,且无法直接面对自然本身。天光树影经过庭院的过滤,在垂直的粉红色高墙上显现,并通过水面的反射,成为起居室中唯一的外景。主空间(接待室、客厅)都是白色的,粉色餐厅和金色屋顶成为远景的一点色彩、一片反光(图32)。其作用,就像自宅中藤萝密布的庭院一样,让自然的信息经过一层过滤,再进入主空间中。

32 加尔维斯住宅,从客厅看庭院大窗,粉色的墙面和金色的天花板[14]Antonio Gálvez House, a view of large courtyard window, pink wall and golden ceiling from living room[14]

巴拉干晚年的商业住宅开发项目,都充分利用自然景观,与城市生活形成强烈反差。巴拉干似乎在以这种方式对流行的居住文化进行批评。从石头城之后,巴拉干的景观之思走向雄浑自然,这在每一个作品的室内空间中都有体现。同时,他以简练的几何形体与自然相呼应,强化了自然风景的孤寂感。1958—1961年间他开发了墨西哥城近郊的“森林居住区”(Las Arboledas,1961年,墨西哥城),那里的自然景观主要是高高的桉树,巴拉干设置了水平延伸的长墙、15 m的独立高墙、饮水槽、宽阔的水面和集中式的跌水。此外再无人工痕迹,但有限的处理让自然风景陌生化了。垂直墙面不厌其高、水平墙面不厌其远,好像都要延伸到天边。天空和树木变成水中倒影和墙面阴影,光与影以微妙的方式显现在人工的留白之上(图33)。水声强化了超现实的领域感,一切介于真实与幻觉之间。这里的长墙和卫星城塔(Ciudad Satellite City Tower,1957年,墨西哥城)的高塔一样,强调的都不是体量,而是超尺度的孤立界面—用来描绘大自然微妙变化的画布。

33 森林居住区的景观设计,水渠和高墙[13]172Las Arboledas's landscape design, canal and highwall[13]172

1967—1968年间完成的圣克里斯特伯马厩(San Sristobal Stables and Folke Egerstrom House,1968年,墨西哥城)中的墙壁,也一样过分地修长,它的高度并未比巴拉干的室内墙壁更高,洞口也是人尺度,与平旷的地面一起,像一些压扁了的盒子,让自然景观变得陌生。洗马池倾斜的水岸处理,让水色逐渐变深,同样有跌水的声音盖过其他嘈杂,一切都显得不太真切(图34)。

34 克里斯特伯马厩,水平长墙和水声创造的静谧气氛San Sristobal Stables, quiet atmosphere created by long horizontal wall and sound of water

1975—1977年的吉拉迪住宅中,充满植物、密不透风的庭院消失了,公共尺度的垂直空间也没有了。庭院本身变成了嘉布遣会小教堂的“光的盒子”,向室内传递滤过性的光。餐厅的水池,原色的光线经过水面反射,将自然的信息分解为色彩,成为极度抽象但又物质性的自然信息(图35)。通过建筑,巴拉干屏蔽了市井,又屏蔽了大自然,只剩下光,光又被过滤、分色,成为水中之影。具体的“复杂”转变为抽象的“微妙”,一起抽离的还有烟火气和世俗欢愉,只剩下智性世界中绚丽的自然之影,像水中的云影。

35 吉拉迪住宅的室内游泳池,奇异的光线[2]204The indoor swimming pool of Francisco Gilardi House, strange light[2]204

3 作为信息过滤器的室内空间

巴拉干成熟期的室内空间,其实就是个自然信息的过滤器。房间有一个“巨人”尺度,“巨人”代表自然,通过高窗、连续的木梁、越过隔断墙,盘踞在头顶三尺之上,俯瞰着整个房间。巴拉干使用蔓延的裸壁和虚空的上方,来充当自然的画布。画布上呈现的自然主要是光和影,只有当画布足够广阔、视觉信息足够精炼、房间足够空旷,微妙的光影变化才能被人注意。正是“受控的昏暗”让这种微妙成为可观察的“景”,无声又无息。这是静默的自然之声,极大增加了室内的空间信息含量,其作用,跟金色画作、玻璃球和15 m高的墙面一样,描述变化,使熟悉变为陌生。巴拉干成熟期的房间,虚其心以承时变,好像是一个内观天光树影的容器,一张渐渐显影的底片,一个空间装置,而不是早年作品中那样的取景器。

在浪漫主义时期,巴拉干模仿乡土建筑对待自然的方式。在石头城住区和洛佩兹住宅中,自然以实体切入人造环境,建筑与环境互现。在自宅中,自然浓缩为绿幕,向房间送出变幻的光线。在加尔维斯住宅和嘉布遣会小教堂,光线被装进有颜色的盒子里,再从昏暗核心空间中进行二次阅读。在森林住宅区、圣克里斯特伯马厩和卫星城塔,建筑表面上像是“光影下的形体”,其实是反雕塑的、平面化的,是拉伸了的幕布,用来承接光影,让自然以微妙的方式陌生化地显现。在吉拉迪住宅中,具象的自然几乎消失了,庭院成为“光的盒子”向室内送出色彩,室内游泳池的蓝色墙面和红色柱子就像分光镜,将自然要素解析后投射到生活场景中。通过一步步走向封闭,仅通过“天光”传达自然的微妙信息,巴拉干剔除了一树一花的具体造型,专注于揭示自然的“法身”。虽然五光十色,却越来越“空无”。

于是具体工作就变成:一遍又一遍地提高墙体的高度,遮住市井、遮住树干、遮住远方的楼宇;放大庭院里的水声、空旷房间中的脚步声、林间穿行的风声;在封闭和开敞的地方创造宜于停留的角落,为它赋予确切的功能,用纹理和色彩加以匹配,控制整体亮度,再以强烈有形的人造光烘托之,等等。这些都不是一蹴而就,而是缓慢进化的结果。巴拉干对同时代墨西哥中产阶级的审美和建筑师的惯例做法漠不关心,对形式和空间的纯度的极致追求更像是巴拉干对往昔生活和旅行经验的小心调配。而在所有的经验中,要数石头城给巴拉干带来的转变最为深远。石头城住宅区的价值也许被大大地低估了。它是20世纪城市规划、建筑、生态和艺术的一场综合实验,告诉人们该如何对待原始地貌和自然景观,如何善待自然,并以人的建造去为景观赋予含义,使自然的原始力量变成生活的艺术。

据说巴拉干是在走街串巷买狗的路上,看到塔库巴亚(Tacubaya)这一片废弃的小树林,于是把它买下,先后建造了奥特加住宅和自宅。巴拉干何以不在自己开发的石头城寻一块最好的地景盖房,而是在墨西哥城中心安家?远离尘嚣的地方,难道不是离上帝更近吗?塔库巴亚是个再普通不过的平民住宅区,只要走出户门,就能看见日常生活的切肤之“近”。这里不是中产阶级以上的住宅区而只是寻常市井,前往此地要登上满是涂鸦的大台阶,绕过横在街道正中的大树,邻居们正在把废旧的沙发抬上货车,或洗衣妇出来晾晒床单。公寓的狭小内院里摆放着简陋的瓜达卢佩圣母。这是人间风景、生活本身。

从巴拉干自宅的艺术趣味中,可以看见他与流俗的隔绝。也许巴拉干虽然拒绝市井的烟火气,却也害怕蛮荒,不愿意远离人群。巴拉干童年时期生活在墨西哥瓜达拉哈拉(Guadalajara)附近的小镇上,那是一个最普通的美洲小镇,就像舍伍德·安德森笔下的俄亥俄州温斯堡。《小城畸人》这本书充满了空旷与孤独感,是美洲辽阔的土地给人带来的基本感官经验。无论是石头城的荒原还是故乡的马场,都有同样的空旷寂寥。圣克里斯特伯马厩热烈的色彩底下是这层空旷寂寥,自宅无声的角落里,也是这层空旷寂寥。它是美洲的乡愁的颜色。

对“自然”,或人类世界里无穷无尽的“诸色”,巴拉干是既喜欢又害怕的。“内向”即是这种心态的反映,他要保留一部分,剔除一部分,首先剔除的是市井,巴拉干不喜欢市井,所以对街道开小窗高窗,对花园开大窗落地窗,剪断自然侵入室内的枝蔓。但不久,他对野蛮滋生的自然也畏惧了,用十字窗和帘子遮掉视线可及的部分。再后来,主要空间不再对着庭院和植物了,而是对着墙壁、水庭、一线树影和一角天空。最后,只剩下光和静止的水面。空荡荡的房子里,自然并未遁去,它化身为漫射的光和漂浮的影,以及潺潺水声。这份情感经验应在信仰中,跟真实具体的物质世界无关,像一个孤独求道者的内心,皮相和情思都被斩断,一面修行,一面静观生命流逝。巴拉干的花园不是人间的花园。他把工作室跟家放在一处,开门是市井人生,闭门是深山峻岭。一个“远”字真可以概括巴拉干自宅的全部内涵。其他如“旷”、如“寂”,都服务于这个“远”。所谓“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏”。

巴拉干像柯布一样,致力于将地中海文明现代化。但是他最终去往的方向,却与费尔南德·贝克(Ferdinand Bac, 1859—1952)的庭院大不一样,也逐渐抹去了柯布的痕迹。最后,巴拉干塑造了一种特有的孤寂感,不是来自外部世界,而是来自北美大陆自身,来自白人殖民者对未知世界的恐惧,它表现在大量美洲文学艺术中,是艾略特(Thomas Stearns Eliot,1888—1965)的《荒原》,是海明 威(Ernest Miller Hemingway,1899—1961)的《老人与海》,是马尔克斯(Gabriel García Márquez,1927—2014)的《百年孤独》,是塞林格(Jerome David Salinger,1919—2010)的《麦田里的守望者》,是霍珀(Edward Hopper,1882—1967)的《海边房间》(图36),是门罗(Alice Munro,1931—)的《逃离》,是罗纳根(Kenneth Lonergan,1962—)的《海边的曼彻斯特》……巴拉干用空间语言凝固乡愁,刻画美洲现代文明与生俱来的结构性问题。

36 霍珀,《海边房间》,1951年Hopper, Rooms by the Sea, 1951

注释(Note):

① 作为工程师,巴拉干懂得如何使用材料、如何控制建造质量,又不至过分拘泥于细节表现,因为工程师的目标是实际有效、恰到好处地解决问题。巴拉干的工程师训练让他得以精确设定实用性和艺术感之间的界限。这种分寸感在巴拉干自宅中随处可见,比如直接上亮光漆的厚松木板;质感不同但同样朴素直率的窗帘和屏风;各种不同透光度和开口方向的灯罩;没有任何装饰但简单实用的置物架;各处桌面下妥善藏匿、用以呼唤仆人的电铃;还有表面完整连续,内部安置了上下水、通风管和电路的厚墙壁。这些细节的处理和分寸的拿捏,都让自宅简练而不简单,空间的性格是种种精密的功能考虑和形式探求之间无形叠加的自然结果。

图片来源(Sources of Figures):

图1引自参考文献[2]128;图2引自参考文献[3]202;图3引自参考文献[2]50;图4、18、19、30、34由作者拍摄于2019年8月;图5由魏前程填色,底图引自参考文献[5]94;图6引自参考文献[6]45;图7引自参考文献[6]51;图8引自参考文献[3]24;图9引自参考文献[6]53;图10引自参考文献[3]145;图11引自参考文献[3]10;图12、14由施聪聪绘制高度线,底图来自https://www.51tbtx.com/21phc2/zbqbe.html;图13引自参考文献[2]49;图15引自参考文献[1]111;图16引自参考文献[8]16;图17引自参考文献[6]114;图20引自https://en.wikiarquitectura.com/building/gilardi-house/#;图21引自参考文献[2]198;图22引自参考文献[3]8;图23引自参考文献[2]68-69;图24引自参考文献[11]115, 118;图25引自参考文献[11]51;图26引自参考文献[3]100-102;图27引自https://en.wikiarquitectura.com/building/ozenfant-house/;图28引自参考文献[3]103;图29引自参考文献[3]107;图31引自参考文献[11]149/153;图32引自参考文献[14]80;图33引自参考文献[11]172;图35引自参考文献[2]204;图36引自https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52939。