传统聚落空间图式语言体系构建研究—以福建闽江流域为例

孔宇航 张兵华 胡一可

中国传统聚落的空间组织模式是在千年以来的传统营建思想和文化观下,形成的一种“空间—自然—人文”互动影响模式[1]。该模式存在一种程式化、类型化的特征,具有独特的空间结构形式和设计语汇,并在地域性语境下发挥着传递人文信息和组织社会活动的作用。然而,随着社会的发展,快速城镇化、自然环境破坏、宗教信仰变迁、审美价值变化以及乡村氏族家庭结构消解等影响加速了传统聚落空间的衰败和异质化。此外,现代主义以来,随着西方设计语言的引进和传统空间营建方式的失语,如何从物质文化实体遗存向空间结构逻辑认知进行蜕变,成为传统聚落空间的营建传承和当代转译的核心问题。因此,为适应当代需求,研究如何基于传统营建智慧和文化观构建空间图式语言体系和空间语言转译方法具有重要意义。

1 语言学与空间的关联性

广义的语言,是一套生物同类间制定统一编码解码标准的沟通指令系统,包括听觉、视觉和触觉3种感官传递方式。狭义的语言,是以含义为意指,声音(图像)等物质符号为意符的人类沟通表达的指令系统。空间作为人们体验和交流的直接载体,在心理学领域,布莱恩·劳森(Bryan Lawson)准确定义了空间传递信息的语言作用[2];在认知思维表达层面,原广司指出空间图式是通过语言、逻辑式符号对体验到的情景概念化的思考活动,有意识地对空间进行构想[3];从文化人类学的角度,爱德华·霍尔(Edward T. Hall)解释了空间会传递信息并且在不同文化中组织方式、引起的暗示与联想也不同[4]。而图式(schema)是心理学与认知科学中的概念,于1781年由伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)最早进行相关论述,然后由格式塔心理学家和让·皮亚杰(Jean Piaget)于1923年提出,认为图式“只是具有动态结构的机能形式,而不是物质形式”[5]。图式作为机体与外在环境交互作用下形成的认知结构和方式,用以描述一种思维或行为类型,用来组织信息类别以及信息之间的关系[6]。空间的表达认知在描述方式、理论基础和语法结构生成原则等方面与语言学的指令系统规则相通。伦纳德·塔尔米(Leonard Talmy)提出基本空间图式系统(the fundamental system of spatial schemas),认为物质空间域属于语言表达的基本域,语言空间图式体系类似拓扑系统,体现着语言的共性[7]。

20世纪初期,语言学的结构分析方兴未艾,也为建筑形式提供了一种基于潜在认知结构的分析方法。在语言空间认知方面,詹姆斯·迪兹(James Deetz)与亨利·格拉希(Henry Glassie)推动了基于语言学模型的结构主义运用于物质文化研究和语言化的类比技术之中的发展[8-9];在语言空间组织实践方面,克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)提出一套包含253种模式语言(pattern language)的空间组织法则,作为建筑的语汇和语法[10];路易斯·康(Louis Isadore Kahn)建筑设计的空间秩序表现为光、形式单元、结构单元的融合,与语言的语境、语汇单元和语法结构相对应[11];彼得·埃森曼(Peter Eisenman)在建筑设计中借鉴诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)的转换生成语法规则,以一系列卡板纸住宅进行建筑抽象语言元素的实验性操作,探索建筑形式的生成规律[12];安妮·惠斯顿·斯本(Anne Whiston Spirn)指出景观是语言的一种形式,具有语言所有的结构与组织特征,包含了等同于单词和词性的要素:形状、结构、材料、构成和功能[13]。此外,语法结构作为重要背景,由比尔·希列尔(Bill Hillier)与朱列涅·汉森(Juraine Hanson)发展的空间句法(space syntax)采用定量化、普遍性的空间使用理论,有效地应用到跨时段、跨文化的语境中。

因此,空间与语言一样具有作为传情达意和信息传输的媒介符号、作为认知和描述事物的表达工具、作为文化储存和传播的容器载体三大功能,其认知方式和组织的逻辑结构与语言同属于基本图式认知体系。笔者研究结合图式认知理论,借鉴语言学的解构主义认知方法,对传统聚落空间组织进行系统性描述、空间秩序解析和空间结构转译,而图式语言作为空间表达途径则是借鉴语言的组织逻辑和结构,将空间语言化[14],最后从不同尺度案例的空间图式和结构逻辑中归纳具有普遍意义和共性的模式,构建传统聚落空间图式语言逻辑体系,包括语汇要素系统、句法结构系统和语境规则系统。

2 空间图式语言语汇要素系统

传统聚落空间图式语汇的形成如同每个句子由一套完整的符号链组成,包括空间单元、组合空间和复合空间等符号聚合体,对应语汇符号中的语素、词和固定短语。以福建闽江流域传统聚落为例,“空间语言”基本要素单元基于地域不同自然地理条件和人文环境,通过耦合拼接、复合嵌套等空间组合方式演绎出丰富多元的聚落空间形态。

2.1 空间图式语汇要素类型与提取

传统聚落空间的基本要素相当于语汇语素,构成要素由于营建材料、工艺和结构体系的传承,往往类型相似。而对应的语汇语素则因为空间的分类功能而表现出词性的变化以及因在空间序列中的语法地位不同而产生词形变化,构成了丰富庞杂的空间图式语汇“词库”。其中,名词(N),即具有功能和构架的空间实体,如祠堂、民居、宫庙、粮仓和书院等实体空间;形容词(A),即装饰性和附属性要素,如旗杆、墙体、铺装、水井、小品和植物等历史文化要素,修饰丰富实体空间;动词(V),即具有动感的路径空间,如道路、街巷、广场、入口、天井、庭院和后花台等承载人群穿越、停留、遮蔽、瞭望等行为活动的外部公共空间;副词(D),即限制性空间要素,如门坊、亭、廊、桥、阁塔等建构筑物修饰或限制外部公共空间和历史文化要素,表达范围和关系程度;介词(P),即自然环境要素,如山、水、田、林、地貌、光线、风、植被等,以表示空间的位置、状态、时间、目的、方式、比较对象等。每种类型空间要素单元由于形式、位置、材料和功能的差异,表现出语义的变化,因而表现出不同地域的空间特色。传统聚落中具有识别性特征的空间要素则是“关键词”,需要通过横纵向特色比较矩阵分析进行识别提取[15]。

2.2 空间图式语汇的类型词组

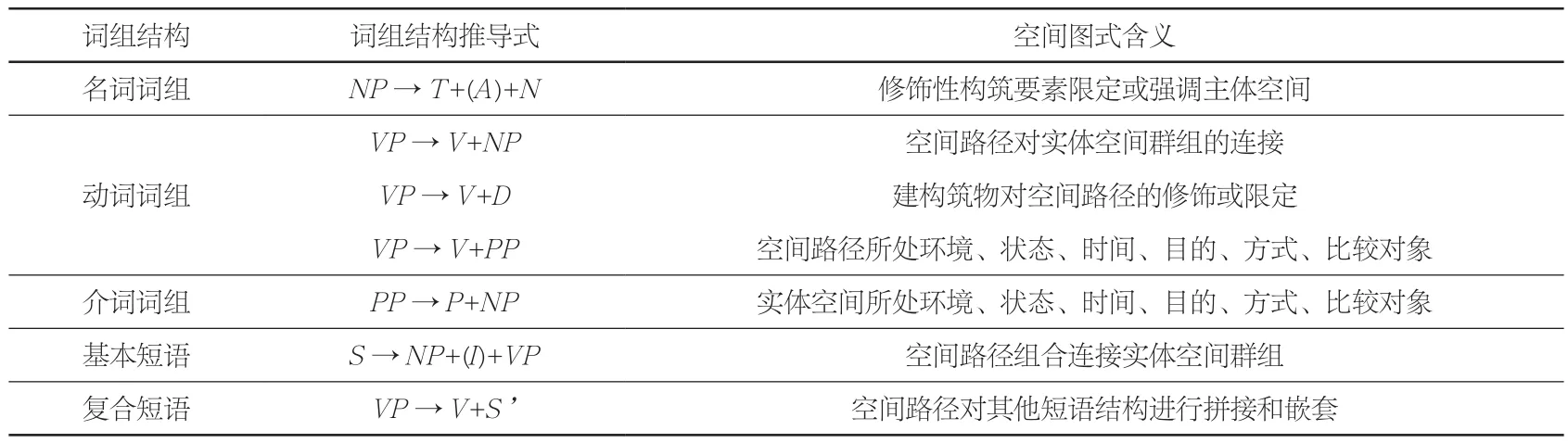

依据诺姆·乔姆斯基生成语言的转换规则,以直接成分分析法为基础,通过合并、递归、推导式3种短语结构规则得到基本词组结构推导模式X→Y,即:

式中,S代表句子,→代表改写,NP为名词词组,VP为动词词组,即句子改写为名词词组加动词词组,可以类比为聚落空间的基本短语结构(S)为空间路径(VP)连接实体空间(NP)。

聚落空间语汇的每一个空间序列都由一套空间组合的符号链进行表达,通过并置、拼接、复合、嵌套等手法构成简单词组或短语即空间组合单元。借鉴诺姆·乔姆斯基的生成词组结构推导模式,以一系列形式化的符号代替语类、关系与特征(表1)。通过不同转换规则的设定,可以对传统聚落空间进行结构性转译,完成空间的强调、重复、拼接与嵌套等空间形式操作,形成更加复杂的空间形式。通过适应性的词形调整,即朝向、布局、界面、色彩、体量、尺度、数量等,使各个空间单元处于适当的空间秩序地位和角色。而空间语汇词形的词性变换,象征并控制着公共空间与私密空间的过渡转变,发出所有权、领地、控制和行为变化的信号。

表1 空间图式语汇的类型词组Tab. 1 Type phrase of spatial schema vocabulary

3 空间图式语言句法结构系统

空间图式结构包含空间原型、功能布局、行为路径和视线关系4个要素。传统聚落的空间结构和章法秩序按照语言的语法将空间语汇单元和词组组织成物质的三维空间结构,通过空间的结构格局,映射聚落社会遵循的内在秩序,锚固群体所处的位置,强化场所感。

3.1 群组空间图式句法结构

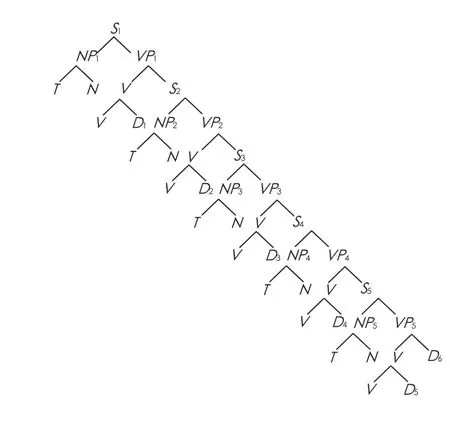

微观住居尺度内,家族生活的群组空间具有明显支配伦理秩序诉求的空间序列。如泰宁尚书第建筑群中通过宽窄变化的甬道路径空间(VPi)南北串联五栋二进三堂、坐西朝东的院落以及一座书院和八幢辅房(NPi),整体形成三厅九栋九宫格局大厅堂(Si)。其中,甬道空间包含了空间图式完整的“起、承、高潮、转、合”线性递进的句法结构S1—S2—S3—S4—S5(图1)。

1 群组空间句法结构Group space syntactic structures

尚书第南北两端分别以“尚书第”主门楼(D6)和官式仪仗厅(D1)作为门户,甬道以多进门楼(D2—D3—D4—D5)分割连接。身体的运动是阅读空间语言的重要方式,是一种动态多维的感觉体验。基于生命体的生理特征,保持恒定的尺寸和速度,进而决定感受到空间和物体出现与运动的频率。两端门洞较中间3幢略低,6个门洞在轴线上轻微错动,彼此进深距离的比例为1∶2.3∶1.6∶1.4∶2.4,随着身体逐个穿越门洞形成丰富变化的透视景深和框景效果。各段平面进深与面宽的比值(d/l)为 0.8、5.3、1.7、2.8、6.9,而对应的各段剖面高宽比(h/l)则为1.2、1.8、2.2、1.9、2.3、2.2。对应各栋建筑位置和功能,可知甬道平面越宽、高宽比越小,礼仪性越强,反之则日常性越强。校核以空间句法视线整合度(visual integration)①分析甬道平面,可知南北轴线视线整合度较高,尤其“尚书第”主厅(NP3)前空间最高,即较开敞的空间视线深度较高,可达性较高。门楼入口空间的开敞度和入口进深对视线产生显著影响,导致视线整合度变大,而序列门楼通过收口处理,南北贯穿视线发生节奏变化。此外,门楼匾额以“大司马”(D1)、“都谏”(D2)、“义路(依光日月)”(D3)、“礼门(曳履星辰)”(D4)和“尚书第”(D6)题注空间。仪仗厅与“四世一品”主厅(NP3)等级较高,而家长居住的主厅与北面三栋子嗣的宅院(NP4、NP5)在门楼规格、尺度、装饰(A)方面反映了“父子”长幼伦理秩序,而长子与次子宅院又表现出“兄弟”有别,而下人、马夫常使用的第一栋宅院与书院(NP2)共用一个出入口,体现了封建时期的“君臣”主仆等级(图2)。

2 泰宁尚书第甬道空间句法结构秩序分析Analysis of space syntactic structure order of the Taining Minister Mansion Lane

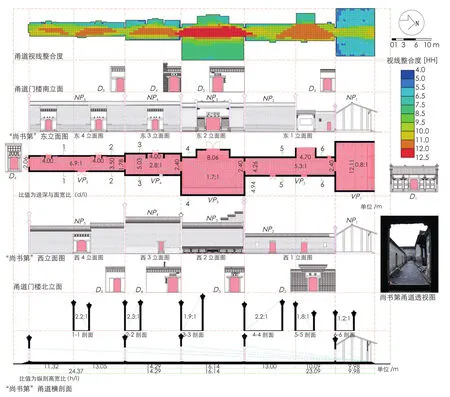

3.2 街巷空间图式句法结构

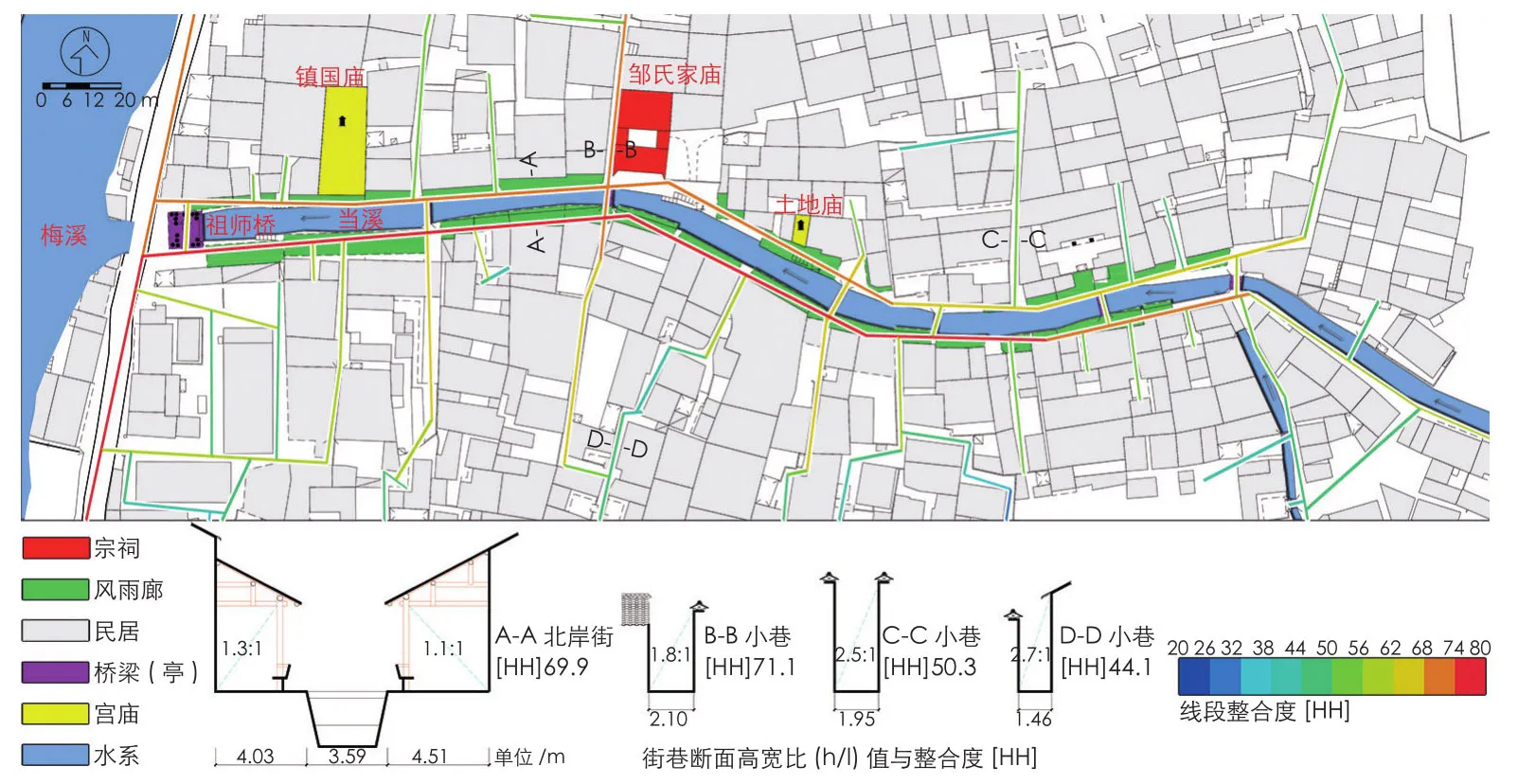

在中观公共尺度内,街巷的空间秩序则是发生群体自组织行为渐进形成的空间结构。如武夷山下梅村居于山间小盆地,梅溪西面环绕,蜿蜒的当溪自西向东穿村而过,古民居(NPj)、古街(VPj)、古码头(V)、古井(A)、风雨檐廊(Dj)分列于当溪两侧,当溪古街和与之垂直的街巷形成鱼骨状结构。当溪古街按景观的句法节奏,有机结合各类空间语汇单位和要素,形成并联递进的句法结构(图3)。

3 街巷空间句法结构Space syntactic structure of the streets and lanes

校核以空间句法建立当溪街线段模型,分析街巷线段整合度(segment integration)②。通过分析可知当溪古街两侧交通可达性最高,作为主要公共空间对人群吸引力最强,两侧民居朝溪坐落,10座小桥(VPj)间隔横卧当溪(PP)之上,连接两侧街道和巷弄(S)。临溪街巷断面空间开阔,适宜人群往来和休闲观景,加之临溪900余米风雨檐廊曲折连绵避免了酷暑与雨水的侵扰,反映了南方气候特征与茶叶商贸、居民日常行为模式。而与之垂直的巷弄整合度随着纵深深度逐次降低,街巷尺度越小,对应的居住私密性越强。此外,邹氏家庙(T+N)坐北朝南位于古街黄金分割点核心位置,其门楼装饰(A)和前埕空间最为开敞,反映氏族宗祠在乡土社会的空间主导权。祖师桥(VP)以桥亭结合的形式,出于风水考量锁住当溪与梅溪的汇水口,成为空间重要的起始标志。镇国庙(T+N)则承接入口空间,作为民间信仰的公共活动空间。二者更多的是回应自然环境和反映群体诉求与共同价值认同(图4)。

4 武夷山下梅村当溪古街空间图式句法结构分析Syntactic structure analysis of the spatial schema of Dangxi ancient street in Xiameicun, Mount Wuyi

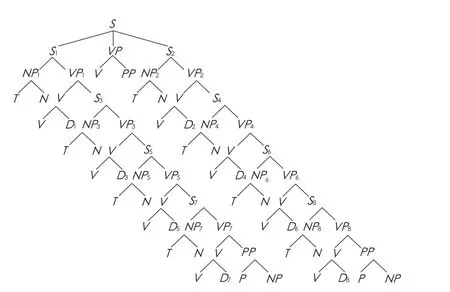

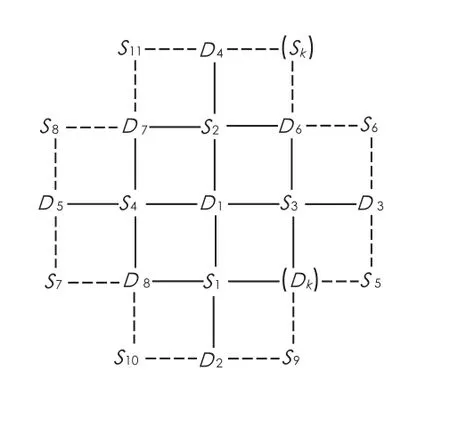

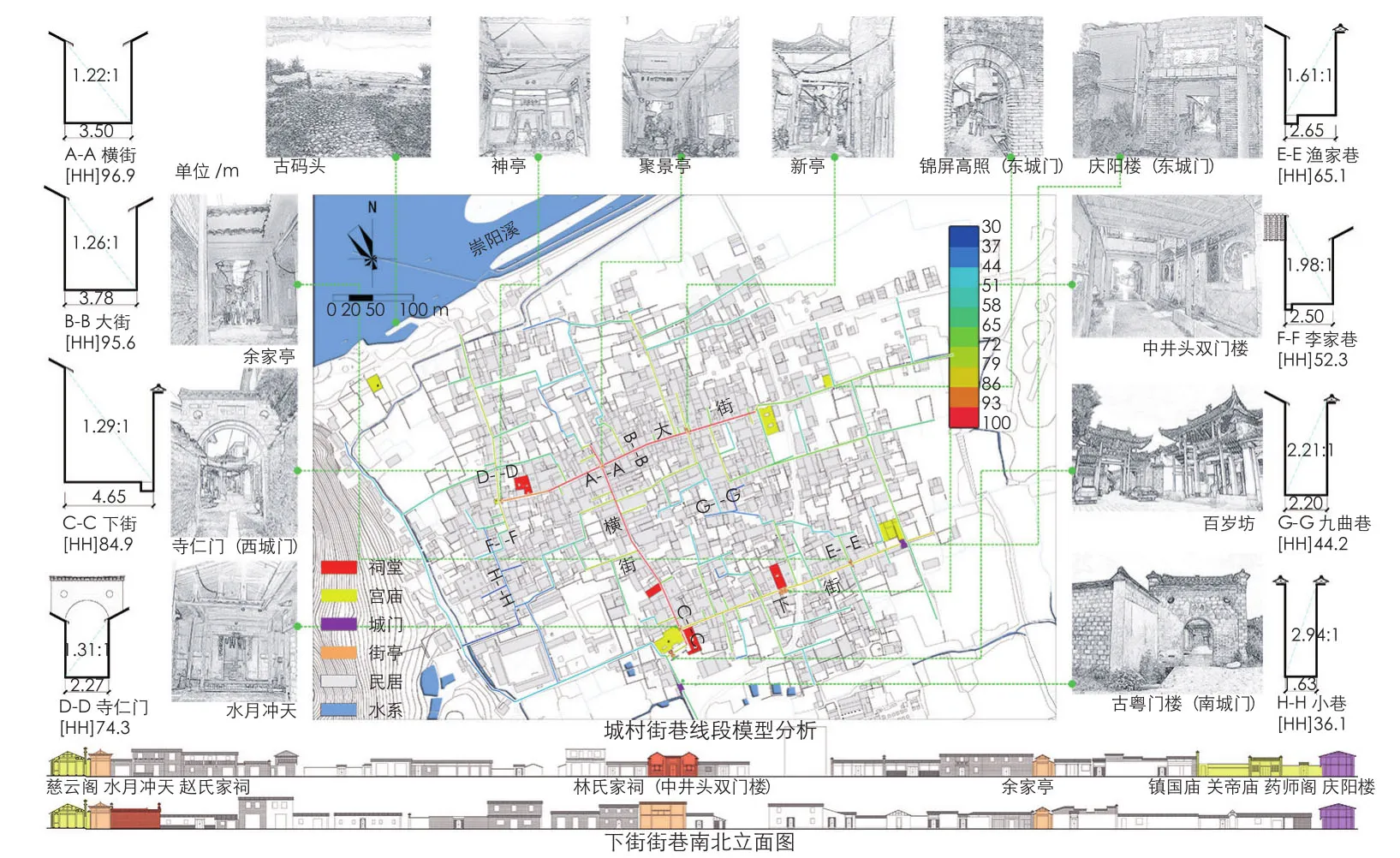

3.3 聚落整体空间图式句法结构

武夷山城村的聚落布局“章法”最具代表性,村落坐北朝南居于三湾水抱的风水穴位,门楼、宫庙、街亭和宗祠作为空间关键语汇位于聚落关键节点,代表语汇的词组组合形成入口、街角等中心和边缘节点空间场所,通过街巷路径空间串联形成单一街巷空间句法结构:Sk→VPk+NPk→Dk+Vk+T+Nk,例如:门楼(起、止)—宫庙(承)—街(行)—亭(停、转)—宗祠(合、高潮)……门楼(起、止)。门楼、街亭等公共空间作为连接副词(Dk)连接多个连接主句和名词性从句(S'),多条街巷空间交织形成聚落整体空间句法结构(图5):S1+D1+S2+D2+S3+…+Dk+Sk。校核以空间句法线段模型分析其街巷的线段整合度,可知聚落的内在句法结构与功能布局的相关性:大街和横街整合度最高,发展成为周期性的商业集贸街巷,其次为下街;3条主街构成村落“工”条形空间骨架,可达性最高,空间吸引力最强。而36条小巷迂回曲折,整合度偏低即需要更多转折,但私密性较强,作为居民生活性巷弄。此外,由街巷整合度值与街巷宽度、h/l值对比分析可知,整合度较高的街巷宽度等级较高,空间较为宽敞,功能也较多元。神亭、聚景亭、新亭、余家亭、水月冲天5座公共街亭位于主要街巷十字或丁字交叉口,也是选择度较高的节点位置,形成村民日常聚集休闲的场所。其中丁字交叉口的亭子与民间信仰建筑结合,除了具有停歇休闲功能,还带有趋吉避凶、祈福禳灾的宗教功能;而位于十字交叉口的聚景亭为二层亭阁,还具有观景瞭望和消防监察的功能(图6)。

5 聚落整体空间句法结构Syntactic structure of the whole space of settlements

6 武夷山城村的聚落空间布局章法Spatial layout of settlements in Chengcun, Mount Wuyi

4 空间图式语言语境规则系统

空间图式句法关注物质载体形式结构逻辑,而空间语言语境则关注既定形式的生成原则以及对空间结构的约束能力,从而展开跨越空间、时间与文化的比较。苏珊·肯特(Susan Kent)重申了文化与空间的双重一致性,即“一个人群如何组织其文化决定了其如何组织对空间和建成环境的使用”[16]。而彼得·布伦德尔·琼斯(Peter Blundell Jones)指出空间秩序不仅反映社会秩序,亦通过其自身的组织逻辑保存社会关系和创造社会秩序[17]。语言具有社会性,传统聚落空间物质环境同样具有地域性,体现了地方文化、心理和社会的相关现象,涉及聚落的选址环境、血缘伦理、宗教和防御以及邻里生活等方面。

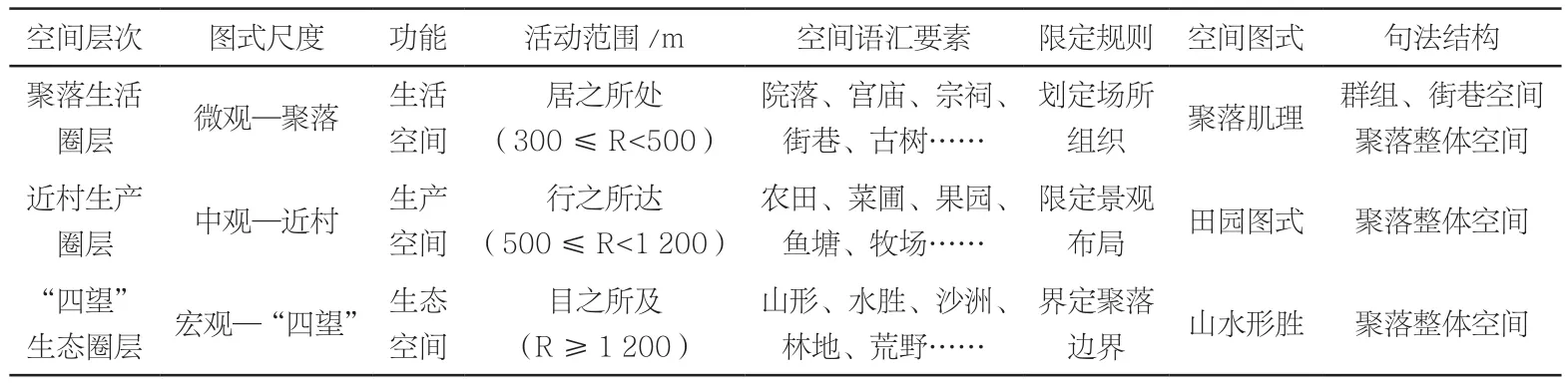

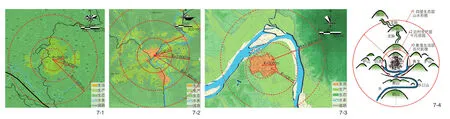

4.1 选址环境的“层级”规则

聚落的风水选址和朝向与周边环境建立起环境参照系和空间坐标系,是将建造者头脑中的空间概念和居住理念投射在自然地形环境中。由《尔雅》记载“邑外谓之郊,郊外谓之牧,牧外谓之野,野外谓之林”可知,中国自古便有整体的空间层级系统,划分为邑、郊、牧、野、林5个圈层[18]。依据“千尺为势,百尺为形”的尺度形势转换和视觉感知,建立起人与空间之间多层级的对应关系,形成“聚落—近村—四望”空间与“生活—生产—生态”功能对应[19]。其中邑为聚落生活圈层、郊与牧为农牧业生产圈层,而野与林所代表的荒野和山林是聚落生态圈层。聚落生活圈层,提供了院落、宗祠、街巷、宫庙等聚落各部分人工环境要素的语境,作为居民日常居住、邻里交往、文化交流、宗教礼仪等活动的承载场所,以礼乐秩序和血缘秩序为内在秩序规则;近村生产圈层,提供了聚落核心圈层的语境,农田、果圃、池塘等农业景观要素以田园风景图式组成聚落的生产场所;“四望”生态圈层,提供了近村田园景观的语境,是传统聚落理想边界和生态涵养区域。3个圈层相互作用、相互渗透,外圈层作为内圈层的空间语境,形成不同尺度空间图式语言的基本限定规则,依次类推,构成有机关联的人居系统,将聚落不同层级要素统一到空间秩序中(表2,图7)。

表2 聚落空间层级与图式限定规则Tab. 2 Spatial hierarchy and rules of schema limitation of settlements

7 聚落“三生”圈层空间尺度图式Spatial scale schema of “life-production-ecology” circles of settlements7-1 尤溪桂峰村空间层级Spatial hierarchy of Guifeng Village, Youxi7-2 永泰月洲村空间层级Spatial hierarchy of Yuezhou Village, Yongtai7-3 武夷山城村空间层级Spatial hierarchy of Chengcun, Mount Wuyi7-4 理想聚落空间“层级”图式“Hierarchy” schema of ideal settlement space

4.2 血缘伦理的“中心”规则

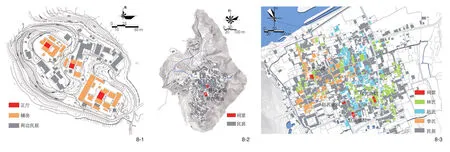

在乡土聚落中,以家庭或氏族为单位中心,以社会联系形成“邻里街坊”圈子,无数圈子的涟漪式交织组成聚落社会关系网络。在空间上则表现出以不同关系中心组织空间形式和结构关系,形成“家庭—氏族—聚落”差序系统层级。敬祖和长幼有序的伦理观念,在建筑选址和规模大小上有较大影响。宗祠和祖屋占据“中心”选址,规模也较大,随着子孙繁衍分户迁居,一般围绕祖屋向外扩展,选址位置和规模一般会避免“僭越”,因此方位是社会化的空间[20]。以家族为聚落单元往往出于防御性考虑,以三明土堡、永泰庄寨等大型寨堡建筑为典型,上百户人口在单一建筑内围绕住宅厅堂空间,形成生产生活和防御一体化的微型聚落形态(图8-1);单一姓氏为主的聚落,容易形成单中心、内聚式的聚落形态,以尤溪桂峰村为例,围绕蔡氏祖庙和宗祠,民居向心而居,形成集民居、书院、埕坪等具有血缘维系的生产、教育、祖先崇拜的空间(图8-2);而武夷山城村形成多姓氏混居的聚落形态,以地缘联系为主要特征,依据公约营建防御、宗教和休闲等公共空间,而林氏、赵氏和李氏家祠作为重要氏族公共活动场所各据一隅,同姓氏民居围绕家祠分布并逐步向外分散(图8-3)。以个体到氏族到集体的社会“关系圈子”为依据。位于中心的核心地带空间或实体作为空间语言的核心要素,围绕不同层级“中心”规则组织不同尺度的空间结构关系,而血缘和地缘的伦理秩序决定空间句法逻辑。因此,乡土聚落的空间句法结构是乡村礼俗社会的伦理秩序和社群关系的空间投影[21]。

8 聚落 “中心”规则空间图式结构Spatial schema structure of settlement “center” rule8-1 永泰竹头寨大型民居建筑群空间布局Spatial layout of large residential buildings in Zhutouzhai, Yongtai8-2 尤溪桂峰村单姓聚落空间布局Spatial layout of single-surname settlements in Guifeng Village, Youxi8-3 武夷山城村多姓聚落空间布局Spatial layout of multi-surname settlements in Chengcun, Mount Wuyi

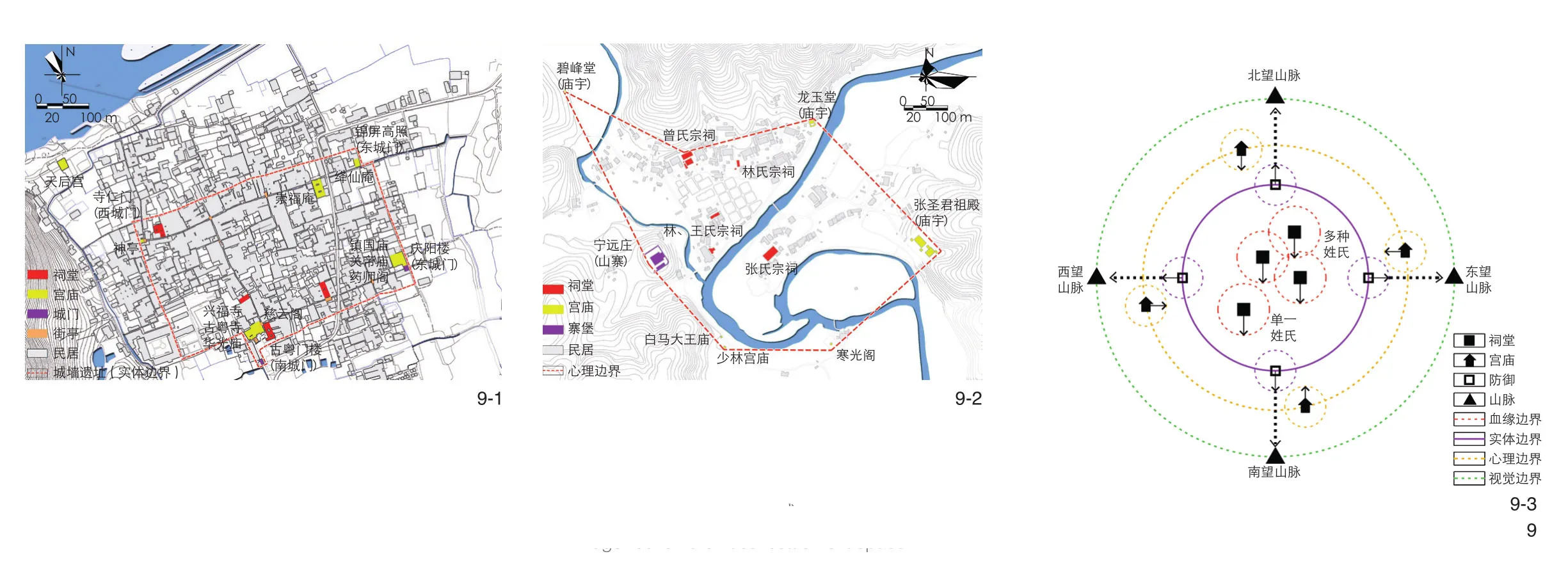

4.3 宗教与防御的“边缘”规则

就聚落环境而言,作为有一定范围的居住领地,除了核心地带,外边界也是其重要特征。传统聚落以所处的“四望”自然山水作为依托屏障和视觉边界,而防御工事和宗教信仰建筑则是作为群体居住环境的空间防御边界,前者是对生命财产和领域的实体防御,后者是对自然和超自然对象敬畏的心理防御,本质上都属于对空间趋利避害的反应,因此在空间上出现明显的“边缘”。如寨墙、沟渠往往构成聚落实体边界,以武夷山城村为例,周围寨墙四合,从东(庆阳楼、锦屏高照)、南(古粤)、西(寺仁门)4座门楼出入,而民间信仰和宗教(儒、释、道)建筑群锁钥咽喉,体现了聚落在物理层面和精神层面的防御需求(图9-1);如德斯蒙德·莫里斯(Desmond Morris)认为人类发明宗教是反映其在领土上内心深处对社会统治结构的需要[22]。在永泰月洲村,张圣君祖殿、龙玉堂、碧峰堂、宁远庄(张圣君分殿)、白马大王庙、少林宫庙以及寒光阁等民间信仰建筑,与周边山水形胜融合,镇守四至边界,形成聚落居民的心理边界(图9-2)。通过边缘秩序的营建,选址定位、区分内外和划分边界以支配空间和控制环境,实现对空间恐惧的防御和诗意的栖居。因此,位于边界的宗教与防御空间要素一般处于聚落空间图式句法结构的“起止”位置,作为其句法规模的“边缘”限制条件(图9-3)。

9 聚落“边缘”规则空间图式结构Spatial schema structure of settlement “edge” rule9-1 武夷山城村实体边界范围Physical boundary range of Chengcun in Mount Wuyi9-2 永泰月洲村心理边界范围Psychological boundary range of Yuezhou Village in Yongtai9-3 理想聚落空间“边缘”图式“Edge” schema of ideal settlement space

4.4 邻里生活的“节点”规则

在传统聚落公共空间结构体系中,为满足住民邻里生活的社交需求,在重要“节点”营造相应的公共空间节点。1)位于聚落出入口门户位置或水口咽喉锁钥地势,多与门(楼)、亭阁形成入口空间,与廊桥、塔和宫庙结合,围合成宗教信仰场所;2)位于街道与巷弄相交的节点位置,在十字、T字交叉口处抑或与街亭结合形成标志性节点停留空间;3)位于如祠堂、书院和宫庙等重要公共建筑前埕,围合成仪式性开放空间;4)紧邻水系抑或与古井、古桥或古树等历史文化要素结合形成生活性休闲节点空间。平地型聚落节点空间布局一般水平展开,如武夷山城村处于古汉城范围,村落表现出城的布局规则,形成经纬交错,节点布局规整的格局;而山地型聚落节点空间布局则沿地势高低错落,如尤溪桂峰村街巷蜿蜒如蛛网交织,节点布局灵活,依山就势,表现出立体层次。空间路径串联聚落中各类型的节点空间,从而构成聚落空间句法的基本空间序列,多条空间路径曲折交错则构成聚落公共空间整体结构框架,节点空间则承载聚落住民日常生活和仪式功能。

5 传统聚落空间图式语言的转换生成探讨

路易斯·亨利·摩尔根(Lewis Henry Morgan)从人类学的角度指出:“建筑的所有形式都源于普遍性的思想,并且作为其结果,展示了相同观念的不同发展阶段来满足相似的需求。”同样,空间形式具有同样的规律,传统聚落空间图式语言结构的普遍性,在不同时期通过结构性调整和语汇的变换以满足人们的需求。通过阐明空间使用与文化语境的相互关系,空间图式语言句法结构模式加强了我们对空间形式与行为活动的理解,同时可以确切预判过去和未来对建成环境和空间的使用方式,以及引导未来的空间形式发展。

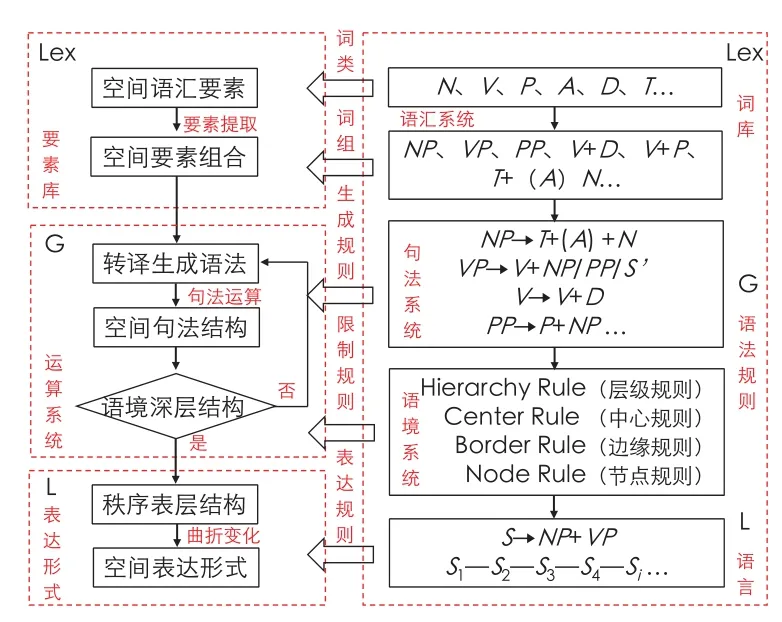

诺姆·乔姆斯基认为语言的使用系统由词库和运算系统组成,研究重点转向原则系统,核心是支配理论,提出由短语结构规则、转换规则、语素音位规则构成的转换模式[23]。定义任意语言(L)为一个由句子组成的集合,词库(Lex)中的字符串集合遵循语法(G)排列组合生成语句集合。其中,词库由词项(lexical item)构成,每个词项包括词的语音、句法和语义特征。三者关系如下[24]:

式中,词库(Lex)是语法(G)的定义域,语言(L)为值域的函项,*表示单调向上。

因此,以丰富词库换取简单语法,通过有限的语法规则生成语法(generative grammar),进而通过语类语法(category grammar)生成无限的句子,其中语类即句法结构成分包括词类和类型词组。而句子的产生是句法动态过程,以短语结构语法为转换生成语法的基础形式,然后通过移位、选取、合并、删略、插入、改变特征、复制、被动化等转换规则,由同一个基础结构生成不同的句子形式。最后,通过生成语法的概括性、还原、约束、领属和最短距离原则等限制规则得出符合语法和语义的句子。同理,传统聚落空间图式语汇要素包括不同类型的空间要素单元及要素组合,作为空间转译的词库。选择转译生成语法,生成空间句法结构,通过空间实际语境深层结构对产生的空间句法结构进行决断,包括“层级”“中心”“边缘”和“节点”等规则,将符合语境语义的句法生成空间秩序表层结构,最后将若干句法结构进行曲折变化形成整体空间表达形式(图10)。空间语境的变化是诱发空间转译的首要因素,由于自然环境的改造、营建材料的丰富、宗教信仰的变迁、审美价值的变化以及氏族家庭结构的消解,导致原有空间不能满足新的需求,新的空间形式或功能需要被创造。诺姆·乔姆斯基的语法生成转换模式潜在的逻辑,在方法层面为空间图式语言的转译提供借鉴,分别基于空间图式语言的语汇语类、句法结构的转译,生成新的空间形式。

10 空间语言的转换生成语法逻辑Logic of transformational generative grammar of spatial language

6 结语

语言学的结构主义运用于传统聚落的空间营建解析,为空间图式提供了一种基于潜在认知结构的分析方法。从语汇要素、句法结构和语境规则3个层级维度,由浅及深地剖析传统聚落的空间要素组成、结构形式和人文规则,揭示了传统聚落空间营建的系统性。传统聚落的空间语言结构能反映生活于其中的住民自身的特点,语言的深层结构揭示了人类大脑中深植的共同特征,即在聚落空间中形成自身的行为模式和空间感知,进而以自身方式产生空间的意义。显然,空间在创造和支配一种环境。空间成了特殊语境下群体自身行为举止的外在延伸,由深层次结构决定,反映社会、心理深层次需求,同时也规范人的行为。正是由于文化与空间的双重一致性,在外部条件发生变化时,推动了二者的交叉适应,从而引发空间营造的时效性。传统聚落的空间实物遗存和营建智慧,无疑为当下空间形式的创造提供丰富的灵感源泉,而在不同空间语境下,空间的设计引发社会性的、习俗性的规范形成,以群体空间共同想象和价值认同为基础,当下居住环境的语义语境构成空间转译的限制约束原则,其时效性要求其满足当下的使用需求。基于“空间-路径”的基本空间语法结构,在当代语境下通过“转换规则”转译全新空间结构形式以满足新的空间功能需求。当代空间形式语法探索和空间语言的转译生成,将带来全新的空间组织景象。

致谢(Acknowledgments):

感谢福州大学建筑与城乡规划学院刘淑虎副教授对文章相关内容的指导和提出完善建议。本论文成果得到国家留学基金资助。

注释(Notes):

① 视线整合度:计算从所有空间到其他所有空间的视觉距离。视线整合度的值越高,表示这个元素只需要较少的转折,就能看到全系统中的其他元素。彩图中元素越是偏暖,视线整合度的值越高。

② 整合度:空间元素的颜色越暖则整合度数值越高,表示某个空间到其他所有空间的拓扑深度较少即交通可达性越高,空间的吸引力越强;线段模型的整合度,是在轴线(axial)模型的基础上以线段为计算元素,以米制尺度为权重,分析角度基础上整合度越高,需要的转角越少,对于路径的选择倾向越高。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

文中图表皆由作者绘制或拍摄。其中,图2测绘图由泰宁县博物馆提供;图4、5、7-3、8-3、9-1根据武夷山市土地管理局测量队提供的武夷山城村和下梅村地形图绘制;图7-2、9-2根据福建山川测绘有限公司(证书编号:丙测3521025)提供的永泰县嵩口镇月洲村地形图绘制;图7-1、8-2根据福建省尤溪县环宇工程技术有限公司(证书编号:乙测3511288)提供的尤溪县桂峰村地形图绘制;图8-1根据福州市勘测院永泰分院(乙级,许可书文编号:913501253153227095)提供的永泰县竹头寨地形图绘制。