玄玉时代钩沉

——四重证据法的新尝试

叶舒宪

《周易》所说“龙血玄黄”及《庄子》讲述的黄帝遗玄珠故事,从古至今还从来没有人当真过。玄与黄二元色的价值谱出现,属于华夏文明基因作用的结果。本文考察相当于黄帝时代的五千年前的中原及西部玉文化发生期,通过19件新出土的玄玉标本,揭示仰韶文化末期到中原龙山文化的玉料来源问题,钩沉出一个曾持续一千多年的“玄玉时代”,推进和细化有关中国史前“玉器时代”的探讨。

“玄玉时代”,特指我国中原及西部地区玉文化发生的时代,即距今5500至4000年,大约持续了1500年。在此之前,中原及西部地区没有发展出玉礼器生产,在此之后,玄玉让位于浅色透闪石玉,作为一个时代的玄玉时代也就不复存在。

一、在国家博物馆辨识“玄玉”

中国的“国”字,一般以为是新中国才有的简化字,其实这是古代俗字,与繁体“國”字并行的。洛阳汉魏故城出土的三体石经上,已经出现从“玉”的国字。为什么古人把这个字写成四方城墙里珍藏的宝物——玉?一般人不会去追问的。到北京天安门广场东侧的国家博物馆一看,会明白大半:在以“国家”为名的博物馆中专设一个玉器馆,这是其他国家的博物馆所没有的。为什么会这样?

在国家博物馆布展的总体格局中,与一般的历史文物放在地下一层的常设展厅不同,玉器馆的位置就高人一等,设在地面一层的上面——二楼。走进玉器馆,在第一个展柜里看到的展品,是具有先声夺人效果的王者之器:只见五件黑黝黝的大件玉器,排在一个长长的展台上(图1)。四件竖着排列成两排:玉刀(图2)、玉璋、玉戈、长玉斧(无孔)。一件(穿孔)玉钺(图3),横向排在两列的顶端。其中一件黑黝黝的大长玉斧,略呈细长的长方形,足足一尺多长,在黑色表面下还透露着一些墨绿色斑块。很可惜的是,标牌上的说明仅有几个字——“玉锛,新石器时代”,其他的相关信息全无。

据文学人类学研究会十五次玉帛之路文化考察积累的标本(1)2013至2018的十四次考察报告,出版为三套丛书,其中笔者的三部书是:《玉石之路踏查记》,兰州:甘肃人民出版社,2015年;《玉石之路踏查续记》,上海:上海科学技术文献出版社,2017年;《玉石之路踏查三续记》,即将由陕西师范大学出版社出版。来判断,这批选用墨玉制成的史前玉器的年代范围,应是在仰韶文化后期至龙山文化时期之间,即距今约5300年至4000年之间。我国玉文化大约起源于一万年前的东北(2)参看吉平、邓聪《哈民玉器研究》,北京:中华书局,2018年,第219页;叶舒宪:《万年中国说》,《名作欣赏》2019年第8期;叶舒宪:《玉石里的中国》,上海:上海文艺出版社,2019年,第43~68页。。中原和西部地区的玉文化起源在距今5500年前后。甘肃秦安大地湾出土的仰韶文化玉料和玉器,属于难得一见的凤毛麟角之物。根据这种情况,可将国博玉器馆陈列的这批墨玉器物大致判断为处在距今5300年至4000年之间的遗物。

要问这一批霸气十足的黑色的史前大玉斧大玉刀等究竟是用什么样的特殊材料做成的?这就是本文所涉及的——玄玉。

“玄玉”之名,出自《山海经》。今人已经废弃此名,采用俗称的“墨玉”替代。从本土话语溯源的意义看,还是遵照《山海经》的用语习惯,沿用上古命名“玄玉”为好。仔细分辨,玄玉一名的指代范围比墨玉要大:从深绿色、墨绿色到墨色,都包括在内。出现这种情况,恰能呼应“玄”字本身兼有的“玄妙”和“变化”意思。这种玉料的特征是,在正常光线下,薄处会显现为绿色(图4),厚处呈现为黑色。这也许就是《山海经》以“玄玉”为名,而不以黑玉或墨玉为名的原因吧。

图1 玄玉标本系列,一组墨色的史前玉礼器。作者摄于国家博物馆玉器馆图2 玄玉标本1,国博玉器馆第一展柜的史前大玉刀。作者摄于国家博物馆玉器馆图3 玄玉标本2,国博玉器馆第一展柜的史前玉钺。作者摄于国家博物馆玉器馆图4 玄玉标本3,大地湾博物馆库房里鉴别出土史前蛇纹石玉笄的透光性。2017年杨骊摄于大地湾博物馆

在遥远的新石器时代,先民为何制作出如此巨大的玉器?其原材料产地和供给情况又是怎样的呢?

因为要思考文明起源的问题,就要关注先于甲骨文的华夏神圣符号物——史前古玉。每次玉帛之路文化考察出发前,都要找出若干相关的古玉藏品,从视觉和触觉上有所预习。2017年5月的第十一次考察(陇东陕北道)目标明确,就是考察仰韶文化后期的玄玉礼器分布情况。史前先民没有现代人的矿物学命名,所以不论透闪石还是蛇纹石,只要满足墨色和透光这两个外在条件,均可归入玄玉之类。如果只有墨色而不透光,那只能算作黑色石头。本文将地质矿物学上所称蛇纹石和透闪石、阳起石,都算在“玉”的范畴。在五千年前的中原地区,透闪石玉还没有规模性地出现,唯有蛇纹石的玄玉在那时大行其道。

仰韶文化后期出现小批量生产的玉礼器,即玉斧钺一类,其材质是深色蛇纹石玉。至于琮璧璜璋等较复杂的玉礼器系统,在5000年前的中原地区还未流行,各地若有发现,也是一些零星存在,多为小件或残件。笔者在2010年走访河南省三门峡市渑池县的仰韶文化遗址并考察仰韶文化博物馆,就留下如此的印象(图5)。仰韶文化玉器照片中的三件玉璜残件,其中两件都是墨色的,应该属于早期采用的蛇纹石玉料。

对照国家博物馆玉器展厅中的那些墨色玉礼器,其标注的“史前”,应该也是仰韶晚期至龙山时期的文物。这是一个怎样的历史时期呢?经过多年调研和取样,现在可以明白,这是5000年来中原地区率先采用的一种初级的玉料,其矿物学的学名叫蛇纹石。其分布地域远远比透闪石玉料要来得广泛。从我国史前期出土玉器情况看,北自辽东半岛的红山文化玉器,南至两广地区的珠江流域和右江流域,东起胶东半岛,西至河西走廊的酒泉等地,均有此类蛇纹石玉料的出产和使用,但都只是配角,而非主流。要深究的问题是:为什么当时中原和中原以西地区先民所用玉的玉料会以这种深色调的蛇纹石玉为主呢?

图5 玄玉标本4,渑池县博物馆藏仰韶文化出土玉璜残件

二、“玄玉时代”的提出

以上通过四重证据法(3)四重证据法,是文学人类学派倡导的文化研究方法论,2010年写入教材《文学人类学教程》第九章第十章(北京:中国社会科学出版社,2010年),2019年出版国家社科基金重大招标项目结项成果《四重证据法研究》(上海:复旦大学出版社,2019年),同年入选国家社科基金中华学术外译项目。的验证,辨识《山海经》所记录的“玄玉”,落实到考古新发现的中原仰韶文化庙底沟期的玉钺用料——墨绿色蛇纹石。那,“玄玉时代”又指什么?从《山海经》转到同时代成书的《礼记》,有夏人尚黑、殷人尚白之说。这是将一个王朝时代与一种流行的颜色相联系。玄有黑色的意思。顾名思义,玄玉时代,就是以黑色玉料为主的玉礼器流行的时代。

在华夏文明三代之前真的有过这样一个时代吗?它的空间分布如何?时间跨度又是怎样的?

在文献记载中,只知道《越绝书》中有人物风胡子所说的“黄帝之时以玉为兵”(4)袁康:《越绝书》卷十一,《四库全书》史部第463册,上海:上海古籍出版社,1987年,第115页。,至于黄帝时代玉兵器用什么颜色的玉料,并无具体说明。只有在《山海经·西山经》记录的黄帝事迹里,依稀地留下有关玉石颜色的重要信息。因为“玄玉”这个名词就是《山海经》一书独有的知识专利。

至于玄玉存在于历史的、或史前的哪个时期?总共延续了多久的时间?研究者根本不可能从古代文献中得出线索,而只能从考古新发现的史前玉器实物材料中推论而来。这就需要借助于四重证据法的特有功能,把古代文献中记录的有关黄帝叙事的信息内容,通过第四重证据即出土文物进行验证和筛选,重新得出具体的年代信息。

出土文物显示,玄玉作为中国西部玉文化开端时的稀缺材料,最早出现的迹象或在距今6500年之际;玄玉作为深色蛇纹石玉,作为规模性玉礼器批量生产的材料,出现在距今5500年至5300年之际,并且一直持续到距今4000年之际,在那以后才正式让位于浅色的透闪石玉,由此宣告玄玉时代的终结。此后虽然也有玄玉生产和使用,但一般只作为黄玉青玉白玉等新的主流玉之辅助,零零星星地残存下来。如今玉器市场上价格相对比较低廉的墨玉,就是中原玉文化五六千年的深厚传统延续到当代的一些余绪。

根据以上情况,本文所言“玄玉时代”,特指距今5500至4000年间中原和西部地区的礼仪用玉主要取材于玄玉的情况。在那个汉字还没有产生的一千五百年时间里,能够提供玉礼文化信息的所有重要材料,都是出土的玉器本身,这就需要充分调动第四重证据“物的叙事”之潜在能量,方才可以重建出失落已久的这一段史前史发展脉络。

为什么只有中原和西部地区的玉礼器以玄玉为主,其他地区呢?红山文化、凌家滩文化、良渚文化,五千年前的三大玉文化繁荣区,都不是以深色玉料为主的,而是以浅色玉料,特别是透闪石玉料为主的。如果只把透闪石玉作为真玉,非透闪石的玉料视为假玉,则中原与西部玉文化的整个起源期,就是这样的使用假玉玉料的时期。在东部的山东大汶口文化玉器,也不乏墨绿色蛇纹石玉料者,但那毕竟只是个别的,多数玉器的颜色为浅色调的。玄玉标本5(图6),是在2014年初浙江杭州良渚博物院举办的“玉器·玉文化·夏代中国文明展”中,笔者拍摄到的山东临朐西朱封出土龙山文化玉刀,其玉材属于墨绿色蛇纹石玉料。在东部地区,至今对其原料出产地,尚缺乏调研。推测的话,或许是胶东半岛也有类似当代开发的泰山玉一类的深色蛇纹石玉矿藏。

图6 玄玉标本5,山东临朐西朱封出土龙山文化玉刀,现存中国社会科学院考古研究所,2014年摄于良渚博物馆夏代文明展

三、见证5000年:“玄玉时代”的文明探源意义

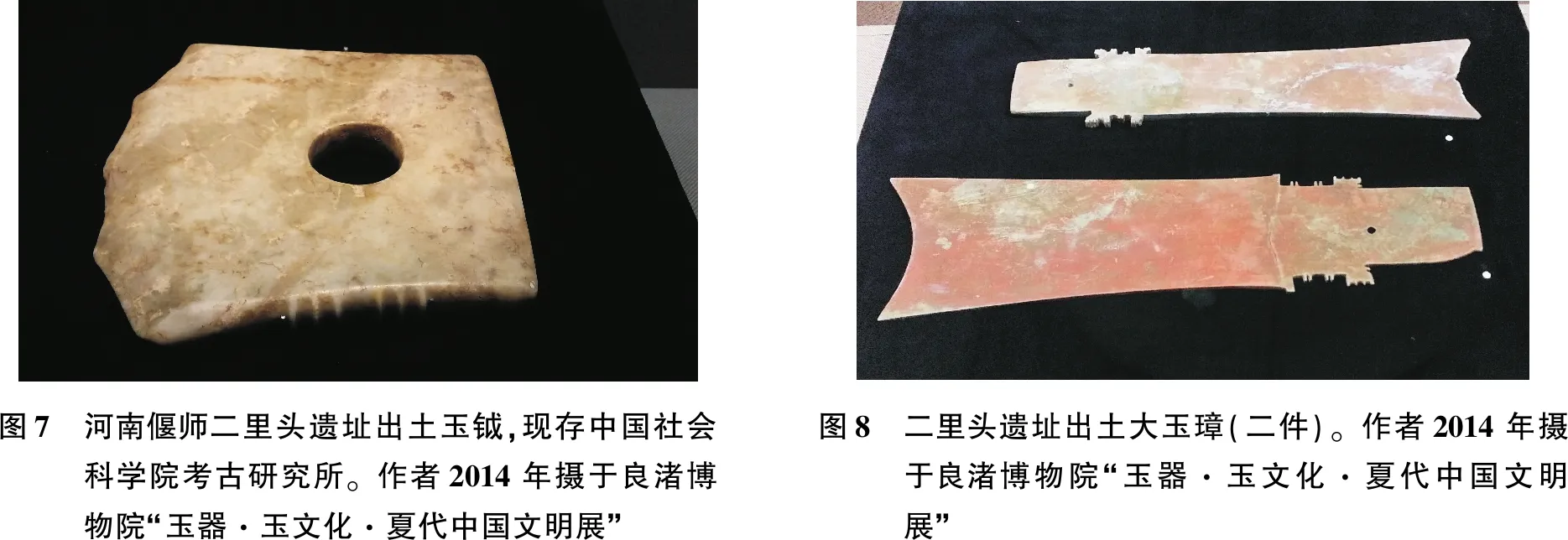

如今看来,史前玉礼器的统一性,足以证实中原地区5000年的文化延续体,这是非同小可的问题。以往人们都把文明探源的希望寄托在中原地区被指认为华夏第一王都的遗址——偃师二里头。新出版的二里头遗址考古报告,五大册《二里头:1999—2006》(中国社会科学院考古研究所编,北京:文物出版社,2014年),清楚标明经过精确核算、调整和压缩后的二里头文化各期年代表。二里头文化共分四期,一期的起始年代为公元前1750年。而批量出现玉礼器和青铜器的年代是二期,起始年代约为公元前1700—1650年。这个年代与郑州商城和偃师商城的始建年代大致接近,算作商代初始比较合适,算作夏代,也只能是夏代的末年。用夏末商初的文物去说明中原文明国家的玉礼器源流情况,其历史深度只能达到3650年左右,这是有欠缺的。从灵宝西坡仰韶文化庙底沟期批量出现玉钺礼器,到二里头遗址出土的象征王权之玉钺(图7),年代上是5300年减去3650年,结果是1650年。

从二里头出土的这件玉钺用料看,已经不属于深色蛇纹石,而是一种浅色玉料。对于史前的石器时代,1650年这个数字不算很大。但是对于文明史的历史纪年而言,这不是一个小数字。要在没有文字记录的史前期,较为实在地说明这一千多年间中原玉礼器变化情况(图8),所能够凭借的,全部是出土文物。

曾经的“华夏第一王都”的荣耀名号,是在考古学测年技术不成熟的年代里,被二里头文化四千年的早期错误数据误导而来。如今,经过考古学界的认识调整,确定为3750年,这一数据把这个中原史前遗址的起始年代向后推了近三个世纪。夏商周断代工程把夏代始年定在公元前2070年,距今约4100年。二里头遗址二三四期文化所出土的所有玉器,都无法确认能够达到距今4100年的历史深度。因此,需要把探索的目光转向比二里头文化更早的史前文化遗址,特别是大批量出现玉礼器的遗址。这样的目标转移,有两个选项的年代可以达到距今4100年,那就是中原地区周边的龙山文化和西部地区的齐家文化,二者同时出现大批量生产和使用玉礼器的情况。以中原龙山文化为例,玄玉标本6、标本7和标本8(图9、图10、图11)皆为四千年前的中原地区玉礼器,皆用墨色或墨绿色玉料制成。不过这一时期的用玉已经不局限于深色蛇纹石玉料了,大量的浅色透闪石玉料加入玉礼器生产的行列。这使得史前中原玉文化的发展在距今4000年上下出现一个繁荣期,从而给随后的夏商周国家的出现奠定王权象征物基础。这是一个承前启后的时期,古老的蛇纹石玉料依然在发挥作用,同时新兴的优质透闪石玉料大量登场,并呈现为与时俱进的增长态势,最终得以在二里头文化和商代文化中取代深色蛇纹石玉料。

考察距今5000年以上的中原玉礼器生产到距今4000年前后的玉礼器生产,深色蛇纹石玉料无疑是这一时段用玉资源的主角。其间发生明显变化的是数量和质料的多样化过程,即玉料种类的增多和玉礼器体系规模的扩大。不变的则是其观念驱动因素——拜物教的信仰和以玉为神为圣为永生不死的神话观念体系(5)参见叶舒宪《玉石神话信仰与华夏精神》第一章至第三章,上海:复旦大学出版社,2019年,第4~88页。。这也正是中华文明一直延续数千载而不曾中断的文化基因,值得我们反复深思。

图7 河南偃师二里头遗址出土玉钺,现存中国社会科学院考古研究所。作者2014年摄于良渚博物院“玉器·玉文化·夏代中国文明展”图8 二里头遗址出土大玉璋(二件)。作者2014年摄于良渚博物院“玉器·玉文化·夏代中国文明展”

图9 玄玉标本6,2003年河南巩义市花地嘴遗址出土龙山文化玉璋,现存河南文物考古研究所。作者2014年摄于良渚博物院夏代中国文明展图10 玄玉标本7,山西襄汾陶寺遗址出土龙山文化墨绿色蛇纹石玉瑗,现存中国社会科学院考古研究所。作者2014年摄于良渚博物院夏代中国文明展

图11 玄玉标本8,陕西神木石峁遗址采集龙山文化玉璋,现存陕西历史博物馆。作者2014年摄于良渚博物院夏代中国文明展

四、西安博物院:关中的玄玉之谜

西安博物院是2007年落成并对外开放的。和国博的情况一样,西安博物院也要专门辟出一个玉器馆。在该馆入门处的前列展柜中,史前文化的玉器系列中就不乏玄玉制品。在此馆开展之前,其中的文物以彩图版出书,即西安市文物保护考古所编的《西安文物精华》。该书优点是,在解说每件玉器时,尽量注明其玉质,比如石英岩、蛇纹石、透闪石,这使读者有条件去有效分辨玉质的性质和优劣。这对于玉文化研究者而言,是一种难得的福音。

该书第19页展现的一件史前玉斧(图12),应属我们说的玄玉制成的斧钺,故作为本文的玄玉标本9。其解说词云:

玉斧,龙山文化,蛇纹石。长16.6厘米,宽4.9-7.8厘米,厚1.0厘米。孔径0.5-0.7厘米。1965年西安市长安县沣西乡出土。

石斧是石器时代最主要的生产工具和武器,到了原始社会晚期也是部落联盟即酋长权威的标志之一。玉斧由石斧演变而来,新石器时代的玉斧出土相当普遍,主要见于男性墓中,多为扁平体。穿孔为单面钻或双面钻,单面钻的呈喇叭形,双面钻的孔中有棱台。商代玉斧发现较少,再后不复见。已发现的玉斧多数碾制精细,刃部无砍剁痕迹,属仪仗器,而非实用器。(6)西安市文物保护考古所编:《西安文物精华》,北京:世界图书出版公司,2004年,第19页。

图12 玄玉标本9,西安博物院藏陕西长安县出土客省庄二期文化玉斧钺。图片引自西安市文物保护考古所编《西安文物精华·玉器》,第19页

该书编者把钺和斧未做区分。按照功能标准,一般把实用性工具叫斧,把非实用性仪仗器称钺。这件玉钺保存状态基本完好,尾端一面有磕碰致残。玉钺表面颜色呈墨绿色,体现出典型的武山鸳鸯玉特征,与灵宝西坡出土仰韶文化玉钺一致。从出土地看,应属于客省庄二期文化遗址。

《西安文物精华》一书第22页展示的史前玉铲,与上述玉斧是在同一时间和同一地点出土的,并特意注明“客省庄遗址出土”,这件文物应该是典型的客省庄二期文化的玉器。所谓客省庄二期文化,是以西安附近发现的龙山文化的一个具体的地方性类型来命名的,当然也归属于龙山文化范畴。从这两件玉礼器的用料特征看,和前引中原龙山文化玉器的用料一致,即墨绿色蛇纹石。

玉铲,龙山文化,蛇纹石。长:14.5厘米,上宽6.9厘米,下宽7.0厘米,厚0.5厘米。孔径0.7-0.8厘米。1965年西安市长安县沣西公社客省庄遗址出土。

玉铲直接脱胎于石铲,形制较玉钺窄,较玉斧薄。多数碾制精细,刃口没有残损,属仪仗器。新石器时代晚期的良渚文化、齐家文化、龙山文化遗址中均有发现。商代发现较少,以后消失。(7)西安市文物保护考古所编:《西安文物精华》,第22页。

两相对照,这一件其表面颜色,与前面一件玉斧极为类似,同属墨绿色,但是通透度明显要更强一些,表明其玉质更优,应属蛇纹石玉中的籽料。过去对于蛇纹石玉,不论是古玉收藏界还是考古文博学界,都因为它背负着“假玉”的名声而不被重视,蛇纹石玉器甚至通常被当作石器看待。至于蛇纹石玉料是否也像和田玉那样,有籽料和山料之分的问题,学界没有关注过。在此,借助于对玄玉时代的再发现,希望能够通过对大量出土文物的重新梳理,为史前期中原地区这一批蛇纹石玉礼器正名,恢复其“中原文明第一玉”的应有之美誉,并进一步从取材方式上确认,史前用的蛇纹石玉料多为采自河水中的籽料(8)关于籽料与山料的区分,见刘大同《古玉辨》,褚馨评注,郑州:中州古籍出版社,2013年,第19页。。于是乎,需要聚焦的问题是,河水究竟是什么河呢?莫非是横贯八百里秦川的渭河?这一疑问留待下文中解决。这里先看西安博物馆展出的另外两件商代蛇纹石玉器。

图10为转子本体在冲击作用下最大位移处单元的位移变化(对应于图7b),可知在冲击的整个过程中,转子本体的位移一直在增大,最大位移为2.25 mm(小于7 mm),不致“扫膛”,因此转子本体的设计满足工况,设计可行。

同书第23页展示两件商代蛇纹石玉铲,颜色皆为青黄色,属于浅色调。这也说明,继深色蛇纹石玉料之后,在夏商以后的年代里有大量的浅色玉料被发现和开发利用。这个古玉色拓展演化的大致历程,笔者在2017年概括为“玄黄赤白”(9)叶舒宪:《玄黄赤白——玉色价值谱系的大传统底蕴》,《民族艺术》2017年第3期。。

《西安文物精华》收录的客省庄二期文化或陕西龙山文化玉器中,还有两件玉笄(第29页),一白一黑,对照感十分强烈。白的一件是仰韶文化的石英岩笄,黑的一件则照例为蛇纹石制成。其说明词是这样写的:“笄是古人束发的用具,古代男子把发绾于头顶,用笄横贯发中,不使散乱。玉笄最早见于良渚文化,延至明清,乃至现代兄弟民族仍在使用。其形制一般为长椎形,商早中期即已定型化。笄杆多数呈细长圆形椎体,上粗下细,平顶,抛光,少数笄杆顶部雕琢纹饰。古代男子在十八岁时要举行成年礼,即开始蓄发着笄,因而称之为及笄之年。玉制的笄通常是贵族男子的发饰。”(10)西安市文物保护考古所编:《西安文物精华》,第29页。

在考察甘肃大地湾博物馆时,看到展出的大地湾第四期陶笄和石笄,并没有看到玉笄。在考古报告《大地湾》第619页给出的“第四期石笄度量和特征表”中,也全部标注为石笄,没有玉笄。其中编号为QDF824:1的残断笄,注明岩性为“砂岩”。这显然是疏漏和误判。2017年8月,笔者专程再去大地湾博物馆库房调研,终于看到这件玉笄,还是蛇纹石玉制成的,透光处呈现为绿色(图4)。这样就可以把玉笄的历史开端,从南方的良渚文化,北移到甘肃的大地湾文化(11)叶舒宪:《大地湾出土玉器初识——第十三次玉帛之路文化考察秦安站简报》,《百色学院学报》2018年第1期。。大地湾四期的年代在距今5500—4900年,这个年代明显要早于良渚文化。而且仰韶文化的很多地方有类似的玉笄出土,见证着中原玉文化起源期的用玉料情况。

五、陕西历史博物馆:陕北石峁玄玉礼器群

看罢距今4000年以上关中地区出土的深色蛇纹石玉礼器,还需要了解同一个历史时段中陕北地区的出土玉礼器情况。可以说,在我们中国乃至全世界的博物馆里,要说最具有规模性的史前期玄玉玉器展示,莫过于西安城南雁塔路上的陕西历史博物馆。在该馆的史前玉器展柜里,有18件大件的黑色玉器整体排列在一起(图13~16),其视觉冲击的效果非常强烈。这里展出的玄玉实物的数量,大大超出前面所举的国家博物馆和西安博物院。这些黑漆漆的一大片陈列文物,素面无纹饰,对于一般参观者而言,多数人都会一扫而过,既不会驻足去仔细端详,更无暇去思考其年代和文化内涵。

图13 玄玉标本10,石峁遗址古城出土蛇纹石玉铲、玉璋、玉刀。作者2008年摄于陕西历史博物馆图14 玄玉标本11,陕西神木石峁遗址采集龙山文化玉璋。作者2014年摄于陕西历史博物馆图15 玄玉标本12,玄玉标本13,神木石峁遗址采集龙山文化大玉刀二件。作者2015年摄于陕西历史博物馆图16 玄玉标本14,石峁古城皇城台新出土玉璋残件。作者2017年摄于陕西考古研究院泾渭基地文物库房

说到这一批史前的黑色大件玉礼器来源,要上溯到1970年代。当时,陕西考古研究所的戴应新先生在神木县普查文物时,以每件7毛钱的价格,从石峁村老乡家中收购而来,总计126件。至于这些玉器属于什么年代的什么文化,一直是哑谜。谜底的真正揭开,要等到2012年石峁遗址的龙山文化古城发掘结果公布。这一批史前的黑色玉器究竟什么玉料制成的,长期以来没有人去做调研,从颜色特征和玉质看,应属于蛇纹石山料,不排除有少量透闪石玉料者。早先的专业报告,一般把此类黑色玉称为墨玉,如1998年出版的国家文物局主编《中国文物地图集·陕西分册下》,对石峁玉器的说明如下:

12—A12 石峁遗址(高家堡镇石峁村南侧·新石器时代、商·省文物保护单位)玉、石器制作十分精细,颇有特色。玉器原料主要为墨玉和玉髓,器类有刀、镰、斧、钺、铲、璇玑、璜、人面形雕等。(12)国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册下》,西安:西安地图出版社,1998年,第631页。

神木县(现神木市)石峁古城的横空出世令世人感到惊讶,为什么距今四千年以上真正具有王都气象的巨大城池,不是出现在人们意料之中的中原一带(关中、豫西、晋南),而是意料之外的河套地区。古往今来人们已形成一种固定的成见,即夏商周的都城一定在中原地区,其实只要浏览一下神木县及整个陕北地区新石器时代遗址的分布情况,就会大大改变认识,意识到陕北地区史前文化的丰厚和密集,并不亚于中原地区。仅以发现石峁遗址的神木县而言,在《中国文物地图集·陕西分册下》中列出的新石器时代遗址共计106处,从仰韶文化半坡类型、庙底沟类型,到龙山文化,可谓一应俱全。

一个总面积七千多平方公里、当今人口50多万的偏僻之地,地处毛乌素沙漠的南缘,这里光是距今4000年以上的新石器时代遗址就超过一百处(13)国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册下》,第630~636页。,其中面积达到10万平米以上的史前遗址多达17个,如柳塔北遗址(面积约66万平方米)、特麻沟遗址(面积约80万平方米)、牛筋峁遗址(约10万平方米)、刘石畔遗址(32万平方米)、四卜树遗址(10万平方米)、桃柳沟遗址(35万平方米)、解家梁遗址(16万平方米)、官道峁遗址(12.5万平方米)、牛定壕遗址( 18万平方米)、薛家会遗址(60万平方米)、依肯东北遗址(45万平方米)、寨峁遗址(18万平方米)、团窝渠遗址(80万平方米),等等。这是何等繁荣发达的史前文化群落景观啊!一个县的境内有10万平方米以上的史前遗址一二十处,2012年,中国史前最大的城池能够在这里被发现,也就不足为奇。这里显然是距今4000年上下整个北方地区的聚落中心、社会统治中心,当然也应是文明国家雏形出现的地方。

文学人类学研究会组织的14次玉帛之路考察中,前后有四次来到石峁遗址。2015年的第六次考察,从内蒙古包头市出发,沿着黄河河套的大弯道逐个考察每一个旗或县,并在与神木县隔黄河相望的山西保德、兴县一带民间调研,发现了批量出史前玉器的小玉梁遗址,及时向山西文物考古研究所所长汇报了相关情况(14)参看张建军《山西兴县碧村小玉梁龙山文化玉器闻见录》,《百色学院学报》2014年第3期;叶舒宪《玉石之路黄河道再探——山西兴县小玉梁史前玉器调查》,《民族艺术》2014年第4期;叶舒宪《兴县猪山的史前祭坛——第六次玉帛之路考察简报》,原载《百色学院学报》2015年第4期;叶舒宪《玉石之路踏查续记》,上海:上海科学技术文献出版社,2017年,第165~186页。。

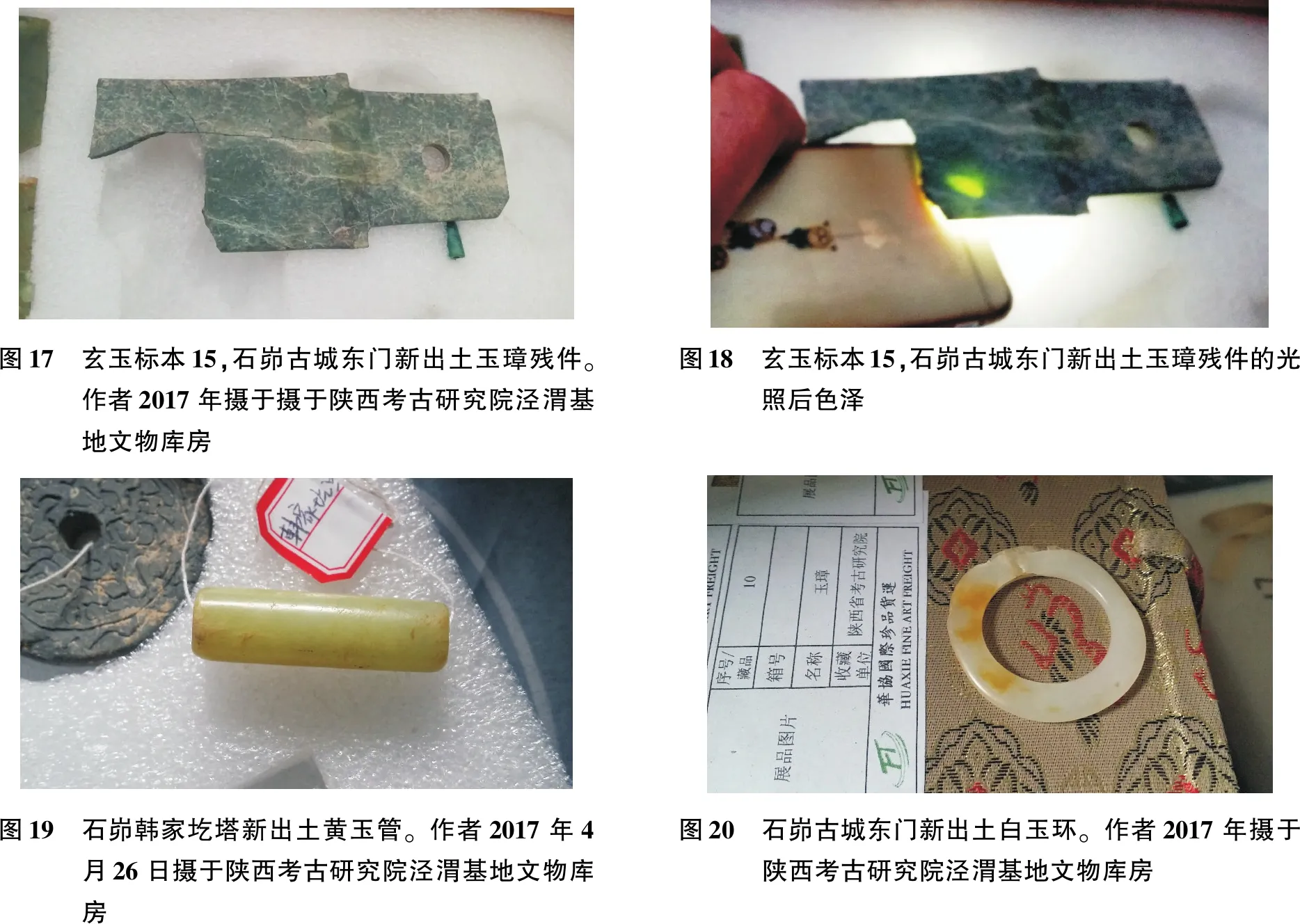

图17 玄玉标本15,石峁古城东门新出土玉璋残件。作者2017年摄于摄于陕西考古研究院泾渭基地文物库房图18 玄玉标本15,石峁古城东门新出土玉璋残件的光照后色泽图19 石峁韩家圪塔新出土黄玉管。作者2017年4月26日摄于陕西考古研究院泾渭基地文物库房图20 石峁古城东门新出土白玉环。作者2017年摄于陕西考古研究院泾渭基地文物库房

以往的专业人士对这一批史前墨玉的出现曾作出推测:陕北地区或存在墨玉矿产资源,石峁玉礼器生产用料是就地取材获得。不过,迄今为止探寻陕北玉矿(不论是墨玉还是青玉白玉等)的尝试尚未取得任何实质性进展。如果把石峁玉器、神木新华玉器和延安芦山峁玉器联系起来看,其中有很多属于优质透闪石玉料制成品,这样的高级透闪石玉料在新疆青海和甘肃以东地区是基本找不出产地的。它们应该视被为西玉东输运动的结果。笔者的这个观点,最近得到山西清凉寺史前玉器材质检测方面的有效验证:认为晋南黄河北岸出现的这批距今4000年以上的玉石器,其中的真玉即透闪石玉质者,皆为来自西北地区的资源,并有矿物检测数据方面的支持(15)山西省考古研究所等编,薛新明主编:《清凉寺史前墓地》,北京:文物出版社,2016年,第596~599页。。经过笔者2017年4月在陕西考古研究院泾渭基地文物库房对石峁新出土的墨玉璋残件(图17)进行电光照射,明确看出墨色表面下透露出的翠绿色泽(图18),由此判定此为蛇纹石玉的典型特征,也是常见特征。据此而言,石峁的这一批大件墨玉玉礼器,应该也是以墨绿色蛇纹石玉为主要原料的,在一般的光照条件下呈现为墨黑色,一旦用强光照射,则显露绿色。

以上讨论,大致明确了石峁玉器中大件墨玉礼器的用料谜底。建议陕西历史博物馆在系列墨黑色古玉标本旁专门增加一个强光照射下的标本,使得其蛇纹石玉的本色得以昭示给观众,并加文字说明,让广大观众不至于在一片黑漆漆的大件玉礼器面前,感到困惑:这些大玉璋大玉刀是石头的吗?如果是玉的,又是什么玉呢?

2017年4月25日第十一次玉帛之路考察从西安的陕西历史博物馆出发,考察团成员对上述墨玉玉器心存疑虑,不明真相。没想到次日即4月26日考察杨官寨考古工地之后,即就近走访陕西考古研究院泾渭基地文物库房。当时在杨利民队长带领下近距离观摩杨官寨遗址出土文物,遇到石峁考古队人员也在库房调取文物,我们用电光照射石峁墨玉璋残件,呈现出明显的嫩绿色。多年不解的疑惑就这样冰释:石峁古城的这一大批墨玉制成的玉礼器,距今4300年至3800年,其年代刚好早于过去一直被误认为是华夏第一王都的二里头遗址。《尚书》等文献中记载的夏代“玄圭”的原型,其实物线索现在已经日渐清晰起来。这就是第四重证据在解决历史疑难方面所能发挥的“亮底牌”作用。

石峁玉器数量庞大,除了大件玉礼器用墨色蛇纹石玉料以外,这个时期值得注意的新动向是浅色调的透闪石玉材的大量出现,而且其玉质颜色的多样化,也明显超出同时期各地的史前玉文化。这充分显示西玉东输的历史全面揭开其崭新的一页。在陕西考古研究院文物馆内部展示的7件石峁遗址新发现玉器。其中3件为深色,4件为浅色。从经验观察,除了中间偏右的1件玉铲外,其余6件的用料为透闪石玉,表面打磨光润。再看陕西考古研究院泾渭基地文物库房里碰巧拍到的两件新出土玉器:黄玉玉管(图19),温润光滑的质感,十分惹眼;白玉环(图20),其玉质色彩之纯度,毫无瑕疵斑点。这样的优质白玉,让人不免联想到上古流传的有关西王母到中原国家来献白玉环的神话故事。这则神话中的真实信息是,以西王母为代表的西部昆仑山一带确实出产世界上顶级的透闪石白玉。如此看,石峁古城的用玉情况显示出玉材丰富多样,古老的蛇纹石玉材传统在此要推陈出新了。距今四千年上下,各种浅色透闪石玉料纷纷远道输送到河套地区的神木石峁古城。其到来,必将给墨绿色蛇纹石玉材的千年传承画上一个句号,玄玉时代的终结也就为期不远。

六、神木新华祭祀坑36件玉礼器排阵

在距离神木县石峁遗址约40公里的大保当镇新华遗址(16)邢福来、李明、孙周勇:《陕西神木新华遗址1999年发掘简报》,《考古与文物》2002年第1期。陕西省考古研究所、榆林市文物保护研究所编著《神木新华》,北京:科学出版社,2005年。,考古工作者也发现龙山文化时期礼仪用玉的集中表现,一个编号为99K1的祭祀坑,有36件玉器排列整齐地插入土地中(图21)。由中华玉文化中心等编辑的《玉魂国魄——玉器、玉文化、夏代中国文明展》一书,用彩图展示了其中的26件玉器(图23~25分别是玉璋、玉刀、玉钺)。其说明是:

告天问地——新华祭祀坑玉器:神木新华遗址位于陕北毛乌素沙漠与黄土高原北缘的过渡地带,这里地广人稀。祭祀坑坐落在一片竖穴土坑墓地之中。祭祀坑东西长1.4米,南北宽0.46-0.5米,残存深度0.12-0.22米。坑底平整光滑,中央有一个埋有鸟禽类骨骼的小坑。祭祀坑内以平竖的方式插埋36件玉石钺和玉石铲,有的玉钺和玉铲是改制的作品。其中一件黄色玉钺,玉质纯洁,是这批玉器中最精致的一件。

新华祭祀坑以天空的飞鸟为牺牲,以征战的片状玉石钺、铲为祭器,告天问地,是在陕北地区发现的一座二里头文化时期最为规范的祭祀坑,含意深邃。(17)中华玉文化中心等编:《玉魂国魄——玉器、玉文化、夏代中国文明展》,杭州:浙江古籍出版社,2013年,第134页。

1、3、6.玉钺 2.残片 4.玉环 5.玉笄形器 7.玉铲 8.玉璋 9.残片 10.玉铲 11.残片 12.玉刀 13.玉钺 14.玉钺 15.玉铲 16.残片 17.玉斧 18.玉刀 19.玉钺 20.玉佩饰 21.玉刀 22.玉璋 23.玉铲 24.玉钺 25.玉刀 26.玉斧 27.玉钺 28.玉铲 29、31.玉玦 30.玉铲 32.玉刀 33.玉铲 34.玉铲 35.玉铲 36.玉铲

图21 神木新华遗址龙山文化祭祀坑平面、剖面图(18)引自陕西省考古研究所、榆林市文物保护研究所编著《神木新华》,第115页。

这里的专业性解说所言的“含意深邃”,体现在哪些方面呢?对神木新华祭祀坑的文化文本意涵,笔者试做五层次的分析解读。符号学认为:符号甚少以单独的形式出现,一般总是以符号组合的形式出现。“如果这样的符号组成一个‘合一的表意单元’,就可以称为‘文本’。”(19)胡易容、赵毅衡编:《符号学-传媒学辞典》,台北:秀威资讯科技股份有限公司,2014年,第318页。将新华祭祀坑作为一个四千年前人类仪式行为所遗留下来的文化文本,需要具体解析该文本中的每一种符号构成。

第一层分析:祭祀坑中央埋入的禽鸟骨骼,所引发的是禽鸟一类有羽翅的动物能够飞天向上的想象空间。这样的解读方向对应的是史前人类的神话思维习惯,并能帮助今人理解祭祀坑的信仰观念背景。美国考古学家金芭塔丝在《女神的语言》和《活着的女神》等书中归纳的史前母神崇拜之动物象征物谱系,专有一项称为“鸟女神”(berd goddess)(20)金芭塔丝:《活着的女神》,叶舒宪等译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第14页。。史前文物上的鸟类形象往往不是要表现大自然的生物,而是女神信仰的动物化身。先民祭祀时要借助神灵象征物,其通天通神的祈祝心理是依稀可以想见的。

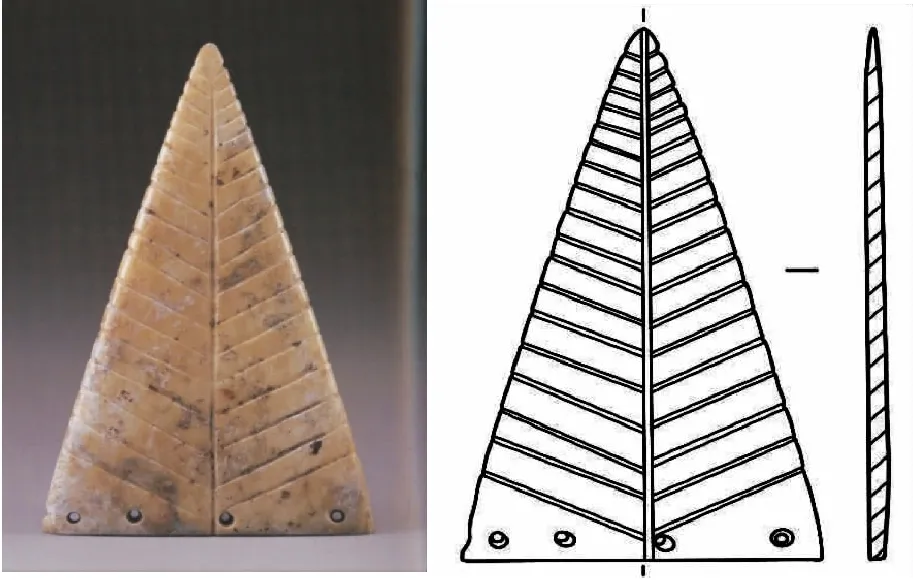

第二层分析:关于36这个数字的神秘意义。新华祭祀坑的玉器数量不多不少刚好36件。这会是偶然的吗?从祭祀者分6排整齐摆放36件玉器的格局看,显然是一种有计划有设计的规则性行为。笔者在《中国古代神秘数字》中指出:距今5300年的安徽含山凌家滩遗址出土有玉雕树叶片(图22),叶片上以中线为界,两边各刻画18道树叶筋脉,呈现为对称的图形,共36道阴刻纹(21)叶舒宪、田大宪:《中国古代神秘数字》,西安:陕西师范大学出版社,2018年,第313页。。距今2200年的秦始皇建立统一的秦帝国,将天下分为36郡。如果五千年前的玉树叶上36道刻纹与两千年前秦统治者首创的国家行政区划36郡,这两个数字36的出现都不能看作是偶然或随意的,那么4000年前的神木新华祭祀坑中整齐排列的36件玉礼器,显然是史前祭祀者有意为之的。数字36的神秘性起源一定和数字6有关。宇宙空间的方位按照数字序列模式发生,为“六合”,即东西南北下上。《周易》每卦有六爻,六六则为三十六。是为宇宙和生命的循环之数。《孙子兵法·三十六计》将天下用兵之大计谋归纳为三十六计,绝非偶然。其总说云:“六六三十六,数中有术,术中有数。阴阳燮理,机在其中。机不可设,设则不中。”(22)陈曦、骈字骞译注:《孙子兵法·三十六计》,北京:中华书局,2016年,第155页。

图22 安徽含山凌家滩出土玉树叶片,以对称形式刻划出36道刻纹,引自《凌家滩玉器》,北京:科学出版社,2000年,第78页

如果说“六六三十六,数中有术,术中有数”的阴阳燮理,不是孙武或南朝宋的檀道济等人物发明的,那么其思想渊源的深厚就值得探究。近年来,我们已经认识到华夏文明的一切重要原型均来自没有中断的数千年文化传统,特别是来自史前期的文化大传统,那么安徽凌家滩玉树叶上的36道刻纹和陕西神木新华祭祀坑的36件礼器,联系起来构成足足5000年以上的文化传承脉络。相信未来的考古学还会有新的中间性证据不断增补这种物证的证据链。这也是笔者在撰写《中国古代神秘数字》时始料未及的。

史前祭祀的基本原理以天人合一神话观为基础,让人为的36件圣器对应三十六数的宇宙循环之道。如果先民确信玉能代表天,则新华祭祀坑的36件玉器,又兼有后代道教想象的“三十六天罡”的大传统原型意义,值得进一步思考。

第三层分析:天地之间的沟通想象与墓葬礼仪行为的关联,一般而言都寄托着让死者灵魂能够升天的梦想。考古发现的新华遗址由房址、祭祀坑和墓葬等构成一个整体。若将墓葬区与祭祀坑组合起来看,其入地升天的想象内涵,可以和本书第三章要讨论的灵宝西坡仰韶文化墓地的用玄玉玉器的葬礼制度结合起来,做贯通式的文化文本解说。玉代表天地沟通圣物的原理,可谓屡试不爽。在葬礼或其他祭祀礼仪上采用大批量的玉礼器情况,作为第四重证据,可以对应第一重证据,即传世文献。

先秦古籍以《山海经》叙述的祭礼用玉,与此情况最为接近。周穆王西征昆仑之前到河套地区寻访河宗氏地方豪强,并有用玉璧沉入黄河的祭祀规制,可以通过新华遗址祭祀用玉的情况,在同一地理区域找到更早的玉礼器祭祀的实物原型。所不同的是,西周初年的国家祭祀用玉礼器组合模式以圭璧为主,而四千年前的陕北龙山文化祭祀用玉礼器则以带刃的玉兵器类为主:玉刀(5件)玉钺(9件)玉铲(9件)(23)陕西省考古研究所、榆林市文物保护研究所编著《神木新华》,第114~123页。,36件祭器中没有一件是玉璧。21世纪新发掘的安徽凌家滩07M23墓葬中墓主人头部下面和四周以圆形的或环状玉器为主的情况,可以与之形成鲜明的对照。相应的神话联想是:人头圆形以象天。由此看,《山海经》所述祭礼用玉以璧为主的情况,反映的应该是周代以来流行的玉礼现象。至于《穆天子传》所记周穆王觐见西王母所用的玄璧,在史前期大传统中也有新发现的实物原型,那就是河南巩义花地嘴出土的龙山文化玉璧(图26),同出的还有玄璋——乌黑的墨玉磨制成的大玉璋(图9)。此外还有甘肃天水师赵村七期墓葬出土的“玄璧”等。

图23 玄玉标本16,神木新华遗址祭祀坑出土龙山文化玉璋。作者2014年摄于良渚博物院夏代文明展图24 玄玉标本17,神木新华遗址祭祀坑出土龙山文化玉刀。作者2014年摄于良渚博物院夏代文明展图25 玄玉标本18,神木新华遗址祭祀坑出土龙山文化玉钺。作者2014年摄于良渚博物院夏代文明展图26 玄玉标本19,河南巩义花地嘴出土龙山文化玄璧。作者2013年摄于河南文物考古研究所库房

新华遗址发掘的78座墓葬基本没有棺椁也没有随葬品,反映出陕北龙山文化时代极为简朴的葬俗。唯一一座随葬玉礼器的墓是99M27:“死者为成年男性,仰身直肢。头向185°。在右下肢附近随葬玉柄形器1件。”(24)陕西省考古研究所、榆林市文物保护研究所编著《神木新华》,第255页。柄形器,这也是北方地区史前玉器中较少见的器形。玉柄形器这个名称,则是当代考古界根据形状而新拟定的。从形制的相似性看,不能排除其为原始玉圭的可能性。祭祀坑里的玉礼器以深色玄玉为主,浅色者颜色偏青黄,没有白玉的。墓葬中的这唯一一件柄形器却是乳白色的。这在新华遗址出土玉器群中显得非常另类。

第四层分析:祭祀坑玉器的排列整体的意蕴或观念意向。神木县新华祭祀坑99K1,设计为六排竖直侧立插入土中的玉礼器组合,构成一个长方形矩阵,其方向则为东西向,其两端所对应的,是日出日落的方位。如果日出可代表升天,则日落可代表入地,由此祭祀的空间穿越想象大致可以复原出来。六排中每一排的玉器数量不等:从东面算起,第一排2件,第二排10件,第三排8件。这前三排为一个单元,与后三排构成的单元之间,留有一段空间距离。第四排、第五排与第六排紧密拼合在一起。第四排7件玉器,第五排6件玉器,第六排3件玉器。如果以西方为上方,东方为下方,那么值得关注的是,第六排即最西端的一排3件玉器的排放方式:呈现为三叉戟形的中央突出状态,即让整个矩阵表现为上尖下方的形状。犹如一个自东向西排列的玉兵方阵。其中最长也最大的一件玉礼器是一件灰绿色的叶蛇纹石大玉铲(编号99K1:34)。该玉铲长达36厘米,刃宽12.1厘米。这在整个陕北地区的出土玉器中也是体积最大的之一。它被四千年前的祭祀仪式主持者精心安排在六排玉器中最靠西端的上方,凸显在整个36件玉器矩阵图的顶端,明显具有某种标志指向的功能意义。如果36件玉礼器构成的矩阵整体,暗示的是自东向西的运动意义,其效法太阳神在天地宇宙中运行的神话时空观,也就明确显露出来。需要呼应的重要信息是,在祭祀坑旁的墓地,78座墓葬的大部分逝者都是头朝向西北方(25)陕西省考古研究所、榆林市文物保护研究所编著《神木新华》,第255页。。

对此玉器排阵样式,考古工作者孙周勇研究员的分析如下:

K1出土的玉器以片状器为主,占总数的85%以上。器物形制简单,器形不甚丰富。许多器物没有明显刃部,个别器体极薄,厚度仅仅两三毫米,显非实用器物,当已具有了礼器的性质。K1特殊的形制及玉器整齐排列及埋葬方式,显然是经过精心策划的。K1坑底中央埋葬鸟禽骨头的小坑,似乎与殷商时期埋葬中常见腰坑有着相似的功能或含义。这些现象都可能表明了K1作为一种文化遗迹,可能和当时某种祭祀活动有关。(26)孙周勇:《神木新华遗址出土玉器的几个问题》,《中原文物》2002年第4期。该文收入杨伯达主编《中国玉文化玉学论丛》续编,北京:紫禁城出版社,2004年,第109~123页。

对于这种动物牺牲加玉礼器的祭祀情况,在华夏文明的三级编码时代即文字书写经典形成期,表现在《山海经》这样的古书叙事中,清晰可见。如《北山经》的两段祭祀叙事:

凡北次二经之首,自管涔之山至于敦题之山,凡十七山,五千六百九十里。其神皆蛇身人面。其祠:毛用一雄鸡彘瘗;用一璧一珪,投而不糈。(27)袁珂:《山海经校注》,上海:上海古籍出版社,2017年,第45页。

凡北次三经之首,自太行之山以至于无逢之山,凡四十六山,万二千三百五十里。其神状皆马身而人面者廿神。其祠之,皆用一藻珪瘗之。其十四神状皆彘身而载玉。其祠之,皆玉,不瘗。其十神状皆彘身而八足蛇尾。其祠之,皆用一璧瘗之。大凡四十四神,皆用稌糈米祠之。此皆不火食。(28)袁珂:《山海经校注》,第50页。

从《北山经》的山神祭祀规定看,祭品是动物加玉器,或只用玉器。描绘山神形象特征的一句“其十四神状皆彘身而载玉”,郝懿行注云:“载亦戴也,古字通。”既然神灵本身就是佩戴玉器的,所以用人工制作的玉器向他们献祭,也算是投其所好。再如《中山经》:

这里的祭品出现太牢即牛羊猪,显然比《北山经》要隆重得多。又如《中山经》末尾的记载,祭品中玉礼器的数量大大增加:

凡洞庭山之首,自篇遇之山至于荣余之山,凡十万山,二千八百里。其神状皆鸟身而龙首。其祠:毛用一雄鸡、一牝豚刮,糈用稌。凡夫夫之山、即公之山、尧山、阳帝之山皆冢也,其祠:皆肆瘗;祈用酒,毛用少牢,婴毛一吉玉。洞庭、荣余山,神也,其祠:皆肆瘗,祈酒太牢祠,婴用圭璧十五,五采惠之。(30)袁珂:《山海经校注》,第100~101页。

笔者在《夏商周与黑白赤的颜色礼俗新考》一文中认为,《礼记》所述夏人尚黑、殷人尚白、周人尚赤说,古今学界一直未能做出有效证明或证伪。从玉文化视角重审三代的颜色礼俗好尚,以“琼”即红玛瑙(红玉)的流行解说周人尚赤说,用墨色和墨绿色蛇纹石玉器的流行解说夏人尚黑说,并上溯至夏代之前的龙山文化和中原仰韶文化用玉。再用殷墟和妇好墓出土玉器中青白玉和白玉的逐渐增多的现象,解说殷人尚白说,并据此阐释白玉独尊现象在周代以后形成的物质条件。三代颜色好尚问题的新认识,有助于理解上古时期对夏代的文化记忆,可间接作用于对夏代是否存在的证明过程(31)叶舒宪:《夏商周与黑白赤的颜色礼俗新考》,《百色学院学报》2017年第1期。。

第五层分析:36件玉礼器的颜色编码。若用三分法:这批玉器可大致划分出黑青黄三色谱系,其中以黑色为主,没有一件玉器是白玉质的。若用二分法:其中深色调的(黑色和墨绿色)为18件,浅色调的(青黄色)为18件,对应的是玄黄二元色的编码模式。用古汉语词汇“玄黄”二色,代表深色与浅色,那么这36件夏代玉器就是对夏人尚黑说的很好诠释(32)关于玄黄二元编码,参看叶舒宪《龙血玄黄——大传统新知识求解华夏文明的原型编码》,《百色学院学报》2018年第5期。。可以说自商周两代以下,直至明清时代,历史上再也没有一个朝代的玉礼器中有这么大比例的玄玉和黄玉的存在。如若追问玄玉在夏代以前玉器中为什么会充当主流品种,除了当时人所知的矿产物质条件的限制,还可从宗教信仰和神话观念方面解释。最直接的上古观念证明莫过于“天玄地黄”说。这从《周易》卦象到《千字文》,已经通过观察天地和占卜通神的长期实践和童蒙读物的广泛传播,成为国人家喻户晓的常识。

和玄这个观念有关,古汉语中还有一系列词语。王蕴智的博士论文《殷周古文同源分化现象探索》(吉林大学博士论文,1991年)认为:幽、玄、兹、么这几个字,从字形看乃同源字,其语义都很相似,因为它们每个字的写法都可以追溯到商代的共同字根。英国学者汪涛依据1976年陕西扶风县出土的《史强盘》铭文中“青幽高祖在微灵处”一句,推测西周人将逝世的祖先设想在天堂之上。他由此撰写《“青幽高祖”新解——古代祖先崇拜里的空间与颜色之关系》一文,指出与玄类似的词语有幽、青、苍等,都是指跟黑色接近,但不尽相同的颜色。此类颜色语词的神话联想是天堂和阴间(33)汪涛:《颜色与祭祀》,郅晓娜译,上海:上海古籍出版社,2013年,第243~244页。。汪涛对古代祭祀礼仪与颜色好尚的研究具有跨学科的知识考古特色,对于名物研究与宗教和神话研究均有重要启迪。这也有助于从所以然层面解说夏人尚黑说的文化底蕴。其不足之处是,只集中关注了文献文字学方面,而对考古出土的玉文化方面丰富新资料关注不足,只能停留在小传统的层面上,无法深入到大传统的文化基因层面。为此,本文充分调动第四重证据的解码功能和再语境化的解释力,可作为进一步说明。

玄玉时代虽然早在文字文明的书写开始之前,就早已经淹没到历史尘封之下了,但是其作为文化基因的深远影响,一定会在有关三代的早期文献书写中留下难以磨灭的迹象。除了《尚书·禹贡》讲到“禹赐玄圭”之事,《逸周书》和《史记》都记载着商周易代之际,有玄钺的登台表演:有关周武王伐纣的叙事专门要提到武王的“玄钺”。这也是对古老的尚玄传统的一种执着与偏爱。如果今人能够熟悉中原和西部地区五千年前开启的玄钺实物传统,即有条件从“格物致知”的感受性意义上,去深刻理解那个玄玉时代的荣耀与辉光。