反不正当竞争法一般条款适用困境与破解路径

崔汪卫,尹 钰

(安庆师范大学 法学院,安徽 安庆 246133)

《反不正当竞争法》(以下简称《反法》)修正案于2019年4月23日由第十三届全国人大常委会第十次会议通过,其修改进一步完善了商业秘密保护相关条款,对于其他方面并未有较多涉及。特别是作为一般条款的第二条尚未得到应有的改造、细化和重构,并且学界对此条的适用存在较大的分歧,严重影响到一般条款的具体适用,时而出现滥用一般条款,抑或摒弃适用一般条款。这不得不引起社会各界的高度关注,本文拟对反不正当竞争法一般条款的适用困境进行必要梳理,提出适用一般条款的有关策略,为未来立法和司法提供有益借鉴。

一、一般条款适用的授权主体

立法者授权相关部门在出现《反法》第二章尚未列举的行为但该行为违反《反法》规定、扰乱市场竞争秩序的情形时,适用《反法》第二条规定的一般条款认定其行为是否构成不正当竞争行为。此处“授权相关部门”到底是哪些部门,即一般条款适用的授权主体有哪些,学术界仍然存有较大争议,归纳起来主要存有两种不同的观点:第一种观点认为,一般条款适用的授权主体只能是司法机关,行政机关不得适用一般条款认定“法无明文规定”的市场竞争行为是否属于不正当竞争行为。此种观点从理论上说,符合行政机关执法过程中实行“法无授权即禁止”的原则。即法律在没有明确规定的情况下,行政机关不得作出任何一种不利于行政相对人的处理决定[1]。第二种观点认为,一般条款适用的授权主体包括行政机关和司法机关。此种观点指出,一般条款的规定即是对行政机关的授权,因为《反法》赋予行政机关对不正当竞争行为有查处的权力,行政机关可以依据一般条款规定来认定某种竞争行为是否构成不正当竞争行为,并依据法律规定对其作出相应处罚[2]。

本文认为,一般条款适用的授权主体应当包括行政机关和司法机关。这是因为:第一,《反法》第四条明确规定履行工商行政管理职责的部门和法律、行政法规规定的其他部门是不正当竞争行为的查处部门。作为《反法》第二条的一般条款自然是《反法》的重要组成部分,行政机关对不属于《反法》第二章规定的不正当竞争行为但依据一般条款规定构成不正当竞争的行为进行查处。第二,行政机关适用一般条款的规定,可以更为有效、及时的查处不正当竞争行为。司法程序需要经过立案、审查、起诉、判决等诸多环节,无法及时处理不正当竞争行为,而行政执法则不同,立案和查处不正当竞争行为更为便捷、及时。同时,行政执法机关作出的处理决定不具有终局性,当事人不服行政处理决定的仍然可以提请行政复议或者行政诉讼,这一机制对行政机关适用一般条款起到一定的监督作用。第三,司法机关适用一般条款对不正当竞争行为的认定起到兜底性作用。习近平总书记曾指出:“司法是维护社会公平正义的最后一道防线。”①司法机关对符合受理条件的案件,不得以任何理由而不作出判决或者裁定,不正当竞争案件也是如此。为了更好地保障司法机关顺利地审理不正当竞争案件,对《反法》第二章没有列举的、但是有损市场竞争秩序的市场行为,适用一般条款的规定作出相应的判决或者裁定。需要指出的是,无论是行政机关还是司法机关在适用一般条款过程中应当做好解释说理工作,确保行政处理决定或者司法判决符合一般条款的立法原意,使得行政机关作出的处理决定或者司法机关作出的判决更具有说服力。

二、一般条款适用的具体内容

(一)优先适用第一款还是第二款的问题

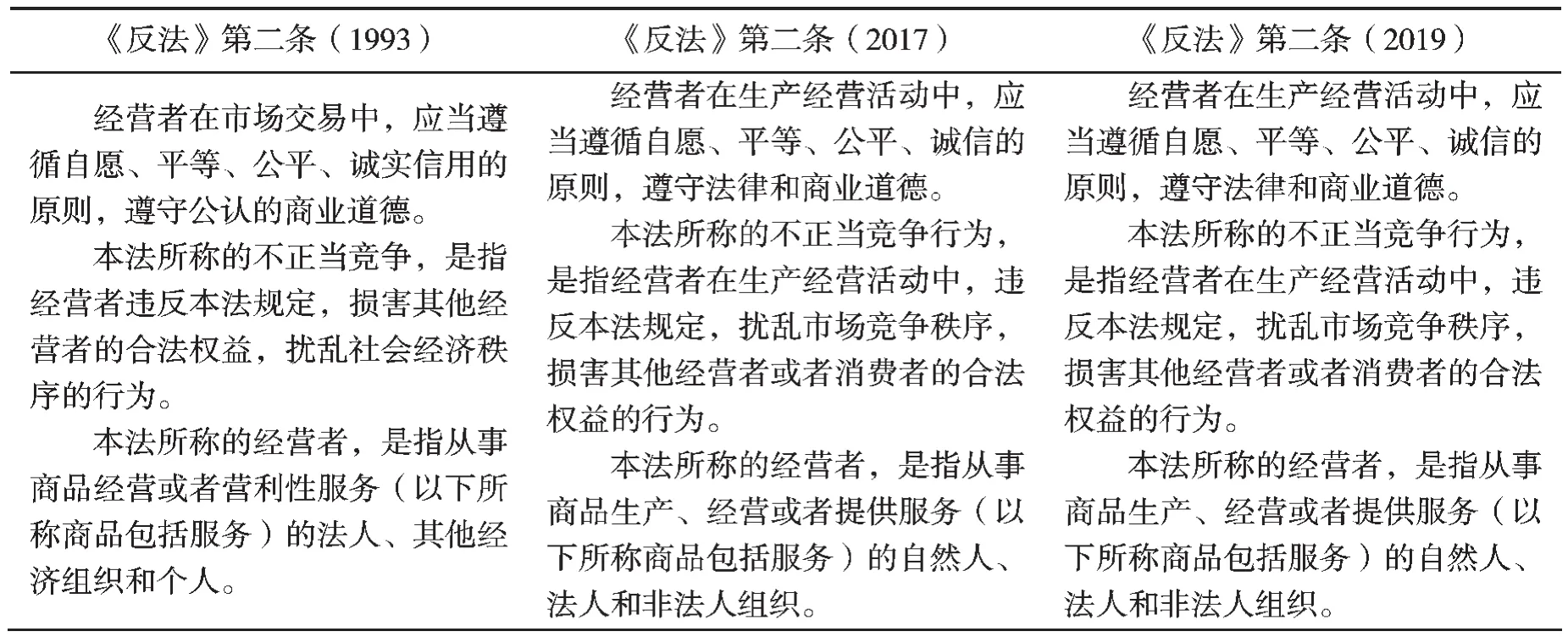

《反法》历经两次修订,一般条款在2017年修改过一次,2019年修正仍保留了2017年第二条的规定,见表1所示。

表1 《反不正当竞争法》第二条(1993年、2017年、2019年)

对于《反法》第二条作为一般条款,在认定不正当竞争行为时发挥着至关重要的作用。然而,此条第一款和第二款都包含了判断不正当的标准,它们之间是什么关系,面对具体案件时首先适用第一款还是第二款,学术界和实务界存在着不同的看法,这造成一般条款适用的争议,直接影响到法治的稳定性和公信力。针对案件的处理过程中,执法机关或司法机关优先适用哪一款来认定竞争行为正当性问题,笔者认为,司法或者执法部门应当按照第二条第二款的规定来认定竞争行为的正当性问题,第二款“违反本法规定”肯定包含第二条第一款规定。即经营者不遵循自愿、平等、公平、诚信,不遵守法律和商业道德,造成扰乱市场竞争秩序,损害其他竞争者或者消费者合法权益的情形,执法和司法机关才可以认定此行为是不正当竞争行为。

(二)第一款商业道德法律化的问题

经济理性和道德理性是影响市场主体竞争行为的重要因素,因而融合了经济理性和道德理性的商业道德自然而然成为判断市场竞争行为是否正当与合法的重要依据[3]。然而,如何认定商业道德是否构成不正当竞争,成为执法和司法过程中的一大难题。执法者和裁判者在实践中通常从行业惯例和司法创设具体细则两个方面评判商业道德。例如,在“3Q大战”一案终审判决中,最高人民法院将行业自律惯例作为认定公认商业道德的标准。判决书指出,行业自律规范通常体现该领域公认的行为标准和商业道德,可作为法院认定行业公认行为标准与商业道德的重要依据②。又如,北京市高级人民法院在审理“百度诉奇虎插标案”中,法官结合自身对公认商业道德的理解和案情,提出“非公益必要不干扰原则”③;北京市第一中级人民法院在“百度诉奇虎robots案”中提出“协商通知原则”④。

当商业道德成为《反法》认定不正当竞争行为的标准时,其在执法和司法中的作用进一步凸显。最高法在2010年知识产权案件年度报告中明确指出《反法》一般条款的适用条件,此报告认为,竞争行为确属违反诚信原则和公认的商业道德,具有不正当性或可责性⑤。域外国家在立法和司法层面对商业道德的标准予以确立,例如,德国将“是否违反善良风俗”作为商业道德标准来衡量某种竞争行为是否构成不正当竞争行为,德国执法和司法机构将“善良风俗”解释为“依据具体竞争行为的动机、方法、效果等,是否违反交易的惯例,或者是否存在大众不可忍受等来进行衡量”。英美等国则将“不劳而获”作为认定不正当竞争行为的基石。本文认为,商业道德的认定没有一个具体的标准,一般而言,是否违反商业道德并构成不正当竞争行为,应当考虑行业自律规范、行业技术规范、日常经验法则、商业伦理认知、社会广泛共识等因素。

三、一般条款适用应当符合其功能定位

《反法》一般条款,是《反法》对某种竞争行为是否构成不正当竞争行为具有不确定性,不能确定其内涵和外延,而只能依据《反法》的立法意图和价值倾向,形成的具有一定开放性、指导性的条款[4]。执法机关和司法机关在法律无明文规定的情形下,便可依据一般条款对具体行为的认定作出价值判断,适用一般条款并作出价值判断,就是立法机关授权执法机关和司法机关对一般条款作出具体解释的过程。因此,一般条款对弥补法律的漏洞发挥着无法替代的作用,被很多学者称之为“帝王条款”。《反法》一般条款的适用条件是在《反法》第二章未列举出的不正当竞争行为的情形下,将符合不正当竞争行为构成要件的行为认定为不正当竞争行为,由《反法》对其予以规制。作为反不正当竞争法领域的“帝王条款”,一般条款的适用应当符合其功能定位。其功能体现在:

(一)标准指引

游走于法律原则与法律规则之间的一般条款,具有与法律原则相类似的功效,对法律规则确立具有一定的价值指引意蕴,旨在向社会公众宣示立法者的立法原意和价值取向,为尚未列入法律规范中的新型竞争行为提供了评判标准,通过概括式、开放式的规定,尽可能消除列举式立法的僵化和滞后,同时,将善良风俗和交易习惯融入立法,进而使司法更具人性化,符合立法的基本宗旨。我国《反法》第二条正是如此,该条第一款和第二款可视为认定不正当竞争行为的指引性规定。其中,第一款可视为道德化法律规范,要求市场主体遵守法律规定和商业道德,违反此款者即被认定为不正当竞争行为;第二款则是对不正当竞争行为的定义,此款通常也被立法和司法机关用来判定某一竞争行为是否构成不正当的标准。

(二)查漏补缺

立法上对不正当竞争行为作出列举式规定,能够更为细致的列举出不同类型的不正当竞争行为,方便立法和司法机关对某一竞争行为作出准确无误的认定。然而,市场竞争行为多种多样且不断翻新,列举式立法规定无法将所有的不正当竞争行为列举出来。因此,不正当竞争行为不能局限于《反法》第二章规定的情形,而应当根据《反法》第二条一般条款的概括式规定,针对市场主体所做出的不同行为分别进行认定。由此可见,第二条一般条款的概括式规定,赋予执法或司法机关一定的自由裁量权,克服因现实立法缺陷与遗漏导致无法有效规制市场经济运行过程中衍生出来的不正当竞争行为,造成市场秩序的混乱和市场主体利益受损的现象。倘若无此一般条款,势必会造成执法机关或司法机关对第二章规定以外的不正当竞争行为变得无能为力。为充分发挥反不正当竞争法应有的作用,还原不正当竞争行为本来的面目,使不正当竞争行为得到有效规制,有必要制定犹如第二条类似规定的一般条款,弥补具体规则的缺漏。

(三)立法授权

一般条款的立法授权功能与《反不正当竞争法》第二章所列举的不正当竞争行为无法囊括现实生活中千变万化的不正当竞争行为有关,为了弥补列举式立法的不足,立法者授权执法机关或司法机关在必要的时候可以适用一般条款来处理现实中的问题。立法者利用此抽象性条款,既可以避免不正当竞争行为的遗漏扰乱正常的市场竞争秩序,防止给其他经营者造成利益上的损害,又可以赋予执法机关和司法机关针对具体化个案弹性适用,给疑难案件的解决留有充分的自由裁量余地,实现个别调整与法律的平衡性。有人认为,一般条款虽然立法授权能够认定法外不正当竞争行为,但是可操作性不强,执法机关和司法机关的自由裁量权过大,所作出的决定存在一定的主观随意性,存在权力滥用的嫌疑,有损法律的权威。其实,此观点有点言过其实,因为以诚实信用为核心的一般条款,不仅约束着市场竞争主体的竞争行为,也起到了约束适用该条款的执法机关和司法机关的作用。

四、一般条款适用的基本原则

(一)慎重合理使用的原则

《反法》一般条款成为处理不正当竞争案件的兜底条款,对规制新型不正当竞争行为发挥着重要作用。由于一般条款具有抽象性、不确定性等特点,这要求执法机关和司法机关在适用一般条款时做到慎重合理,避免造成一般条款的滥用。具体来说:第一,穷尽法律规定的基础上方可适用。针对某一竞争行为是否可以适用一般条款,应当首先考虑是否可以直接适用《反法》第二章的规定或者知识产权专门法的规定,对于无法直接适用上述法律规定的,才可以依据《反法》一般条款判断该行为是否构成不正当竞争行为。因此,一般条款的适用是建立在穷尽上述法律规定的基础上,禁止执法者和裁判者利用《反法》一般条款寻求将《反法》明确规定为正当竞争行为和知识产权法明确规定为正当合法的行为,认定为不正当竞争行为。第二,谨防随意扩大一般条款的适用范围。不正当竞争行为的认定,应当遵循谨慎干预的原则,防止因不适当扩大不正当竞争行为方式范围而妨碍自由、公平竞争。对《反法》尚未将某一竞争行为规定为不正当竞争行为,只有在违反公认商业道德和社会普遍认知的情况下,方可将其认定为不正当竞争行为。除此之外,不得肆意将其认定为不正当竞争行为。第三,引入经济分析的方法。一般条款的适用时,执法者和裁判者利用其掌握的丰富经验和娴熟技巧将主观问题客观化,引入经济分析的方法来判断竞争行为给市场竞争效率带来的影响,从而对竞争行为作出科学合理的定性。第四,有限干预的原则。《反法》强调“有限干预与自由竞争”理念,要求执法者和裁判者合理划定不正当竞争与竞争自由的法律界定,防止过多干预市场自由竞争的行为。

(二)补充但不冲突的原则

早在1900年《巴黎公约》就将不正当竞争纳入其规制对象,并通过规制反不正当竞争行为来实现对工业产权的保护。随后国际组织相继制定《WIPO公约》和《TRIPS协议》,这些国际条约均制止不正当竞争作为知识产权保护的重要手段。时至今日,执法和司法机关对于一些知识产权领域无法诉诸于《专利法》《商标法》《著作权法》等处理的案件,《反法》的适用就成为其重要选择。因此,反不正当竞争法对知识产权领域立法空白起到了补充作用,特别是《反法》一般条款。《反法》一般条款适用于知识产权领域,应当遵循“补充但不冲突”原则。

一般条款的补充作用主要体现在两个方面:第一,一般条款对《反法》第二章未规定的不正当竞争行为起到规制作用,可以视为对《反法》所规定的不正当竞争行为的补充。第二,一般条款对知识产权法的补充作用,主要体现在禁止仿冒行为、禁止借助他人品牌商誉等领域。在这些领域中,二者承担着共同的目标,源于共同的原则,可以视为一定程度的一般法与特别法的关系。随着网络技术的发展,网络知识产权侵权现象不断涌现,这些行为难以在知识产权专门法领域找到相关立法规范,而这些侵权现象呈现出较强的竞争属性,但由于《反法》具体规定相对的滞后性,法官在裁判一些涉及知识产权的新类型不正当竞争纠纷案件中,不得不求助于《反法》一般条款。这些案件具有极强的竞争领域行为特色,是比较典型的竞争纠纷,《反法》一般条款在这些领域得以充分发挥其价值[5]。反不正当竞争法在知识产权法领域起到补充作用具体体现为:当具体知识产权法存在疏漏需要完善时,或者出现新的权利尚未被知识产权法所吸收调整时,可以适用反不正当竞争法加以补充调整;《反法》一般条款的补充作用主要体现在与《反法》第六条标示类仿冒行为相关领域,例如,《反法》对未注册的普通商标和驰名商标提供补充保护,防止贬损品牌商品(商品诋毁),或者防止不适当利用其商标声誉。简言之,《反法》间接扩大了知识产权专门法保护范围,知识产权法律规定本身不周延或者竞争领域出现新的竞争行为知识产权法难以涵盖时,可适用《反法》一般条款提供补充调整,但是否适用一般条款需要进行正当性判断。

同时,一般条款的适用不能与其他法律发生冲突。此处的“其他法律”主要是指知识产权法,无法诉诸于《著作权法》《商标法》《专利法》等知识产权法解决的知识产权纠纷,通常可以借助《反法》一般条款来进行处理,大多数都可以得到有效地解决。执法机关和司法机关在适用《反法》一般条款时,应当遵循此条款的适用不得与知识产权法相冲突。具体来说:其一,知识产权领域的纠纷,优先适用知识产权专门法律规定。知识产权专门法律有明确规定的,不得以《反法》一般条款来替其加以适用。其二,一般条款适用不得破坏知识产权制度平衡。《反法》一般条款提供保护不得过度,不得与其他知识产权专门法、反不正当竞争法立法目的相矛盾,不能打破知识产权制度在保护客体、保护期限等方面的平衡性设定[6]。其三,《反法》一般条款的适用不能突破知识产权法的立法目的。执法者和裁判者通常可以借助《反法》一般条款来弥补知识产权法的立法漏洞以实现对知识产权人和相关权利人利益保护之目的,但这是一种补充保护,而不是扩大保护,不能突破知识产权法的立法目的。

(三)充分说理论证的原则

《反法》一般条款对执法机关和司法机关认定不正当竞争行为予以授权,但是执法机关和司法机关在适用此条也不是不受任何限制的。在认定《反法》第二章规定的不正当竞争以外的行为是否构成不正当竞争行为时,执法机关和司法机关应当做好充分说理论证。一般条款的立法核心在于“商业道德”“诚实信用”,认定不正当竞争行为应当以商业道德和诚实信用为基准。然而,“诚实信用”或者“商业道德”在法律适用过程中缺少可操作性,完全依靠执法者和裁判者的自由心证,表现出极大的模糊性和不确定性,这就要求援引一般条款时通过解释使法律规范具体化,并将事实阐明和理由体现在相关文书中。

执法者和裁判者在说理论证过程中,应当对诚实信用或者商业道德进行具体的阐释,让当事人对其有一个较为深入的认知,然后对相关竞争行为是否违反诚实信用或者商业道德进行进一步阐明,最后对援引一般条款的理由作出充分的说明,指出竞争行为虽然不是《反法》第二章规定的不正当竞争行为,但是仍然违反了《反法》第二条有关“诚实信用”或者“商业道德”的规定。为了增强行政处理决定书或者裁判文书的说理论证,笔者认为,执法机关和裁判机关应当逐步建立起一般条款类型化案例群。通过案例群的形式对一般条款进行具体化,形成成熟完整的《反法》案例群,并在之后的立法中根据实际需要将行为类型固定,对判决要件清晰的不正当竞争行为进行具体规定。此种方式能够更便利、更有说服力地说理论证反不正当竞争行为认定的事实和理由。

注 释:

①参见《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。

②参见最高人民法院(2013)民三终字第5号民事判决书。

③参见北京市高级人民法院(2013)高民诉终字第2352号民事判决书。

④参见北京市第一中级人民法院(2013)一中民初字第2668号民事判决书。

⑤ 参见最高人民法院《最高人民法院知识产权案件年度报告(2010)》。