夏日赏玉蝉意生

张健平

初夏,天气还凉,蛰伏了一个冬春的蝉,终于一天天蜕下了硬壳,悄然地出现在草丛树枝间,此时的蝉声,还软弱无力,像襁褓中的婴儿。待到时节热浪肆虐,蝉鼓动发达的音腔,不知疲倦地长鸣,为夏日平添了几分炎热。

我出生在江南水乡,每当夏日,热浪翻滚,蝉声喧沸,正是我们这些顽童放肆的时候,上树抓鸟粘蝉,下河捕鱼捞虾,别提多惬意。可能是儿时对蝉的情结,从事文物工作以后,我发现文物中的蝉纹器物和各类蝉型的雕刻物较多,其中玉蝉最为多见。即使现在古玩市场转悠,偶尔也能发现古代玉蝉。我对玉蝉的喜好由来以久,只要机缘巧合,我都会收入囊中。我心里早有一个节,一直悬而未解,常自问为什么蝉的历史图案那么丰富,历代文人对蝉那么追捧。翻出我读书时随手记下的蝉卡片有数十张,再次细读,才发现蝉作为一种昆虫,而能得到古人的极度追崇,且经不衰,被誉为神虫,形成了我国历史上博大精深的蝉文化,这其中有深厚的历史原因和文化情怀。

文人眼中的蝉

我们知道,蝉的生命是一个再生的过程,其幼虫居于土中,长大为蛹,蜕壳为蝉。这一种生命的现象,使古人对生命观产生了联想,蝉也被当作富有灵性的神物而受崇拜。正是这种崇拜,让诗人为之浅吟低唱。如苏轼的“白水满时双鹭下,绿槐高处一蝉鸣”;李商隐的“雨气燕先觉,叶阴蝉遽知”;杨万里的“荷欣暑退,蝉苦怨秋新”等脍炙人口的名句。蝉鸣还是夏尽秋至的预告,寒蝉之鸣,一个常见的自然现象,也能引发文人士大夫的万千感慨。《秋声赋》是宋代大文学家欧阳修的辞赋作品,以“悲秋”为主题,抒发人生的苦闷与感叹。古人对蝉蜕现象更是着迷,蝉蜕由浊境进入清境,饮露而不食,《史记·屈原贾生列传》载:“蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢。”这种居高饮洁之习性,亦极受文人推崇和青睐,最典型要数晋人陆云《寒蝉赋》所赞的“蝉有五德:头上有緌则其文也,含气饮露则其清也,黍稷不享则其廉也,处不巢居则其俭也,应候守节则其信也”。文中以蝉的形貌、习性比附人的五德,称赞蝉具有文、清、廉、俭、信五种美德。以蝉喻人,以蝉教人,蝉成为高洁人格的化身。受到士人美化的蝉,正是士人自身道德人格的美化与追求。在讲究传统美德的我国,将蝉推至如此高的人格境界,是其他昆虫所无法比肩的。

朱自清先生的散文名篇《荷塘月色》发表以后,被公认是一篇美文,收入散文集和教科书。后来有一位读者认为该文中的夜间“树上的蝉声”一句不对,证据是夜间的蝉不鸣。朱先生一时拿不准了,多方讨教,也没有一个准确的结果。于是,朱先生在一个夏天的夜晚,亲自隐在白天蝉鸣的树后,听到了夜间的蝉鸣,这种求真的负责精神是非常可贵的,也留下了朱自清夜听蝉鸣的佳话。对朱先生的这种质疑,宋代词人辛弃疾也经历过,他的“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”,也有人说过写的不对,其实这些质疑都是缺乏生活的亲身体验。

齐白石大师的《贝叶草虫》作品,拍卖市场上一直追捧,他笔下的蝈蝈、蚂蚱栩栩如生,且价格惊人。齐白石大师也爱画蝉,他的蝉或写意或工笔,写意意趣横生,工笔轻盈透明,笔简而意赅,却富于变化,方寸之间尽透生命感,仿佛那蝉或振翅而飞,或鼓噪而鸣,把人带入了初秋的氛围中,他的蝉就是我们小时候所捉的挂在纱窗上的蝉,就是那没有捉住一下飞走的蝉。

历史上的蝉崇拜

内蒙古林西白音长汗兴隆洼文化遗址(距今7500-7200)出土的新石器时代玉蝉蛹,是我国迄今发现的制造年代最早的蝉蛹。蝉纹在我国玉雕史占有一席,早在距今四五千年的红山文化和良渚文化遗址中,都发现了蝉纹玉器。商周时期的青铜器,蝉纹特别流行。我国古人崇玉,并以玉的高尚、圣洁、儒雅等内涵,象征君子的操守,所谓“君子比德于玉焉”。 古人同时发现,世上最具备玉的诸多优点的只有蝉,因而西周和秦墓中常有玉蝉出土,此时的玉蝉太多穿孔,为佩戴装饰用。汉代是我国玉雕史上的一个高峰,生产工艺的改进,使玉雕的产量和质量也得到了进一步的提升。这时候的人们对玉器赋予了新的内容,丧葬用玉中的“玉敛葬”、“九窍塞”大量出现。《抱朴子》所载:“金玉在九窍,则死人为之不朽”,就是认为玉是山岳精英,可以让人灵魂不死,而玉蝉是最佳的载体。汉墓中出土了不少玉蝉都不带穿孔,大都制作成舌型,发现置于死者的头部,应作为玉琀使用。琀的辞意是,死者口中所含的珠玉。以蝉为琀,其意是希望死者象蝉一样蜕化复活,进入天界。玉琀蝉的做工丝毫不亚于佩饰蝉,无非缺穿孔,不过“叶徒相似,其实味不同”。汉后历代,虽然也有大量玉蝉发现,但工艺和用材,都已不及汉代。

细观我收藏的玉蝉,有大小20余只,制作年代跨度较大,从秦汉到晚清;大小不同,大的如鸡蛋,小的如豆;玉质也不尽相同,有地方玉,更多是和田玉;造型各异,有的精美,有的笨拙,没有一件是粗制滥造的,这体现了都是当时制玉工艺和时代特征,也说明了制玉工匠对制蝉的钟爱和细心。现挑选几件介绍如下:

一、汉代玉蝉,一白一黑,神态各异,我特别钟爱。白玉蝉材质选用新疆和田上等玉,白亮剔透,长近7公分、宽2公分,身体修长,双翅收拢,翼尖扎手,做工如刀辟斧砍,没有一丝拖泥带水。黑玉蝉选用和田碧玉,略为小于白玉蝉,造型似一个等腰三角形,刀法简练,布局朴素紧凑,仿佛随时准备振翅而飞,打磨工艺细腻,通体遍布玻璃光泽。两件都有佩戴穿孔,为典型的“汉八刀”雕刻工艺。“汉八刀”何解?尚无权威答案,但公认这种工艺代表了汉代制玉的最高水平。

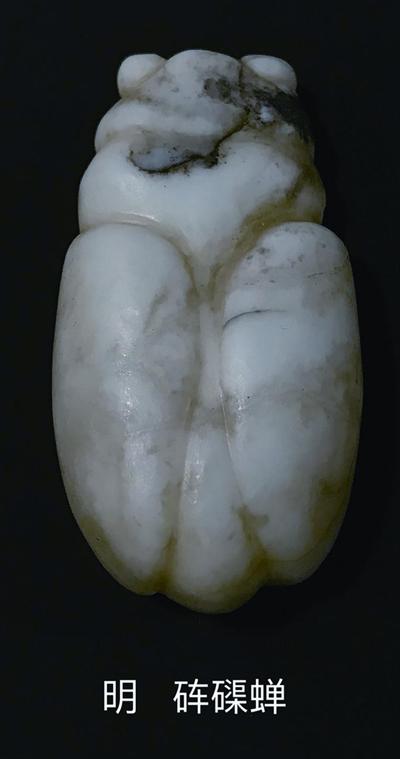

二、明代砗磲蝉,长6公分,造型很萌,肥肥的身躯,厚厚的双翅,显得粗旷笨拙,这倒符合了明代制玉的特征,行内将此特征比喻为“粗大明”。由于砗磲硬度不够,很难达到玉的质感,表面略显干涩,美观程度受损,但不失为一个非常少见的品类。

国力强盛的秦汉时期,在玉器制作上,一改纤巧繁细的作风,表现出雄浑博大,自然豪放的艺术风格。这一时期的玉器制作艺术已从商周以来图案艺术的束缚中,从神秘威严的宗教氛围中解脱出来。镂空、浮雕等技法普遍应用。在具有写实倾向的绘画艺术的影响下,迈出了崭新的发展道路。“汉八刀”工艺,特指汉代雕刻的玉蝉,其刀法矫健、粗野,锋芒有力,体现出当时精湛的雕刻技术,是中国玉器史上的代表之作,具有很高的工艺水平和艺术价值,汉以后不再有此风格的玉器作品出现。至今“汉八刀”玉蝉也格外受人追捧,究其原因是,玉蝉是把玉的温润,蝉的清高,匠人的情愫和利于佩带诸因素融为一体,“美玉成蝉声自远”,怎能不让人动心。而我收藏的玉蝉中,以汉代玉蝉居多。

现今社会随着物质生活水平的不断提高,人们的精神需求不断提升,对古代玉雕作品中的“圖必有意,意必吉祥”的传统,进行了理解和传承,开始对玉蝉赋予新的内容。例如,将一玉蝉佩在腰间谐音“腰缠(蝉)万贯,以一蝉伏卧在树叶上定名为“金枝(知了的谐音)玉叶”, 把玉蝉佩挂胸前的取名为“一鸣惊人”,取蝉的鸣叫声。当然,这种新意并不是人人可以接受,尊崇传统文化的人,免不了认为俗,而我则更欣赏古人对蝉的立意。

岁月荏苒,离开家乡居住城市已有多年,夏日的白天黑夜,很少能听到蝉鸣了。我常傻想,是不是蝉不习惯栖息在城市中的域外树种,因而不愿光顾。蝉在家乡的柳枝上,随风起舞,随时鸣唱,无拘无束,何等快意。我也理解古人,对蝉那不食人间烟火,自由自在,洁来洁去的生命轮回的推崇。真希望我们的城市有蝉栖之绿,蝉鸣能让我们记住乡愁,提醒我们别忘了来时之路。