论写意花鸟画中线条的运用

邹高昆

摘要: 中国写意花鸟画经历代发展,日臻完善,在当代也深受人们喜爱,一片繁荣。但笔墨上的“逸笔草草,不求形似”娇惯出了一些陈笔烂墨、老气横秋的作品混迹画坛,让欣赏者不知所从。笔者从画史画论中梳理出影响写意花鸟画创作的重要因素——线条,并试图探求出线条的审美要求及运用法度,为创作者和欣赏者提供参考依据。

关键词:写意花鸟画;线条质感;运用

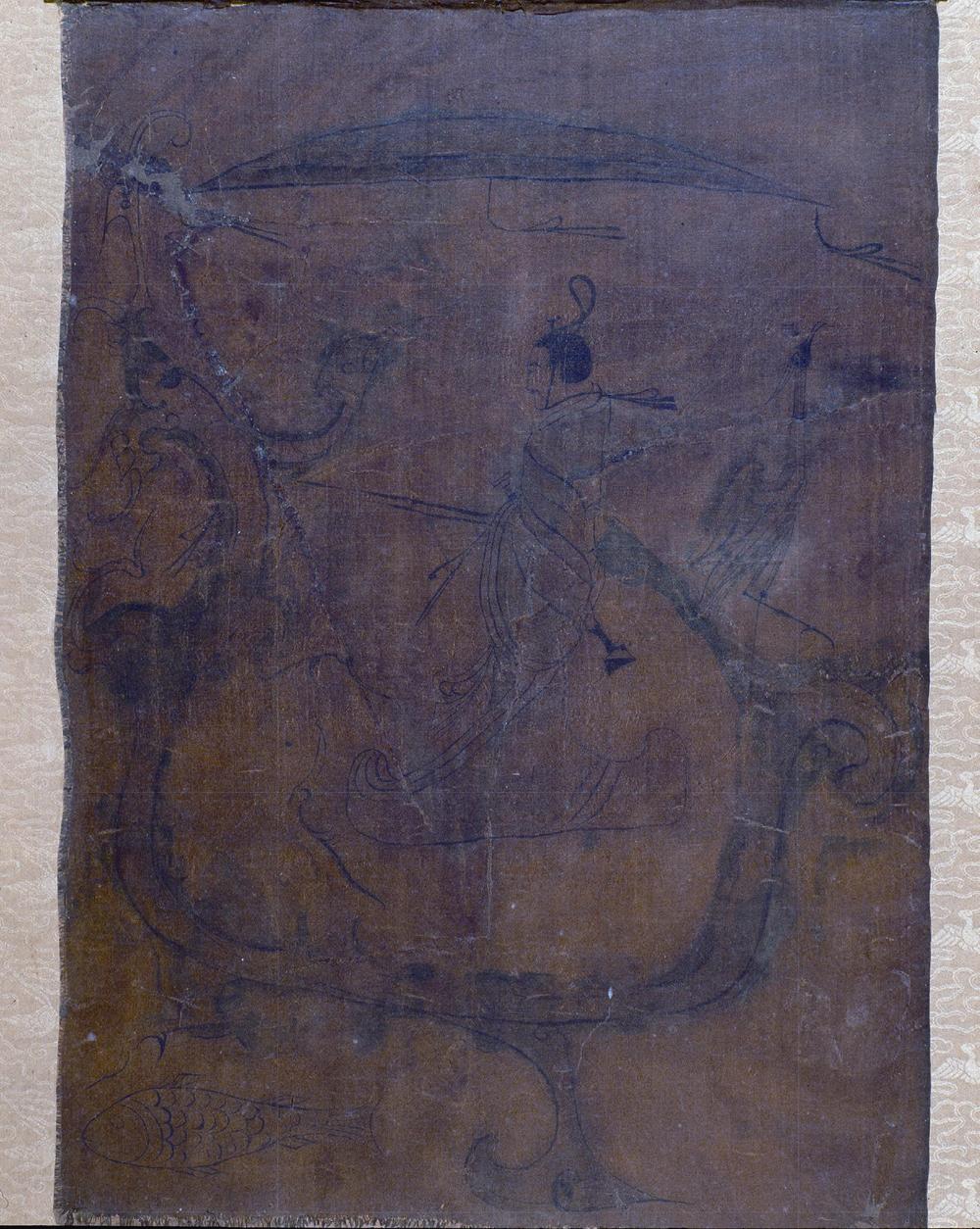

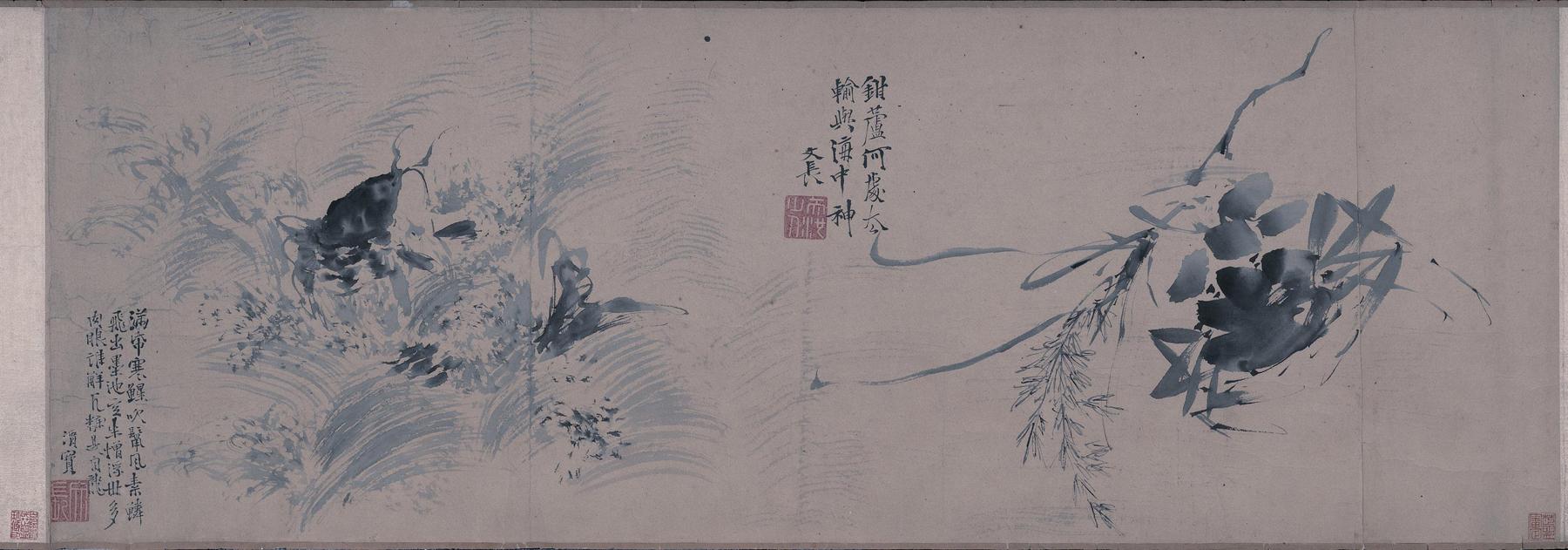

花鸟画的草创可追溯到岩画或陶器上的刻画纹样,而单独成科则脱胎于人物画,经五代、两宋皇家画院的倚重,使工笔花鸟画走向了顶峰,随着元明清文人画的崛起和兴盛,写意花鸟画亦愈演愈烈。[1]因写意花鸟画在笔墨上的“逸笔草草”和题材的广阔性,既可体现传统的人文精神,又符合普通民众的审美情趣,而成为人们喜闻乐见的艺术门类。写意花鸟画主要以线造型,借助书法的笔法入画,讲究“以书入画”。远迄唐代,张彦远提出“书画同源”,道出了书法与绘画的关联性,北宋苏东坡更有“援书入画”的主张,体现了文人画引进书法用笔而成为其重要的技法组成。元蒙时期,外族入主,汉族士人多有投身文艺者,壮大了文人画家群体。其中,赵子昂倡导“复古”,追踪魏晋,力揽南宋末年以来绘画笔法上的缺失和造型上的刻板,曾在《秀石疏林图》上题诗曰:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”既强调了绘画与书法具有相通性,又完善了“以书入画”的理论和技法实践,使元代文人画在运用书法用笔方面更加明确。继而有倪高士“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”的藝术观,一句“逸笔草草”遥接南齐谢赫“骨法用笔”之精髓,一句“不求形似”顺应了文人画家们在造型上不足的诉求,一句“聊以自娱耳”撼动了张彦远“成教化,助人伦”的绘画之社会功用性,全面助推了文人画的发展,使之在明清之际走向辉煌。明代大写意画家徐渭更是“不求形似求生韵”的践行者,彻底打破对“形似”的限制,加强了书法线条对院体画改造的主动性。尔后,八大山人、吴昌硕、赵之谦、齐白石等人在写意花鸟画的创作上顺延此脉,发展到当代已臻滥觞之极的境地。

通过前面对写意花鸟画发展脉络的拾掇,不难看出“以书入画”在写意花鸟画中运用的历史沿革及其重要性,但困扰笔者的是,在“不求形似”的论调下,出现了不谋写意花鸟画状物的功效而一味追求纵笔“草草”的情形,以至沦为野狐禅。虽然北宋后期的“反画技”绘画新变,[2]使文人画优胜了院体画,但也不逾理法。面对此状,笔者认为需要梳理出线条的状物性与抽象性之间的度。如同样是“以书入画”,当状物性大于抽象性时,基于线条偏重表现物象的形似,即在状物的前提下追求线条的抒情性(若过于追求状物的刻画则有碍于线条的抒情性),可谓“画重于书”(书即指线条),在文人画史上的早期当属此类;当抽象性大于状物性时,则趋向表现主义式的画法,画家不拘物象的形似而注重线条语言本身的独立性和完整性,即强化线条的抒情性,可谓“书重于画”,明清文人画多属此类。对于此,笔者经过研读古画及多年的教学和创作实践,得出了一些经验,本文尝试探讨一二。

一、影响线条及线条质感的因素

我们知道,线条在写意花鸟画中是塑造物体形象的最主要的笔墨语言,它可以赋予作品的内质美,是抒发画家情感的媒介,也是“画如其人”的客观反映和重要凭证;它在自然物象中是不存在的,而是人们感知物象时的映射,是画家在二维空间再现三维空间所提炼出来的状物的手段;因此,线条是画家主观赋予的,这就与画家作为绘画主体有极大的关联。譬如,画家所处的时代审美、地域群体、画家的笔法体系和学识修养以及创作情绪等等,都是影响线条表现的重要因素。再者,与客观材料也有很大的关系。譬如,毛笔软、兼、硬的使用,宣纸的生熟与粗细程度,墨的干湿浓淡及水的运用等等,均对线条的表现起到不同的作用。

接下来,我们逐一分析以上所举各个主、客观因素与线条质感的关系。

1.时代审美。如晋人尚“韵”,其线条质感妍美潇洒、高逸绝尘;唐人尚“法”,其线条质感雄伟豪放、骨气充盈;宋人尚“意”,其线条质感意态自然、丰神俊逸。

2.地域流派。如董其昌“南北宗”论之南宗圆柔秀灵、超逸不群,北宗雄劲苍茫、恢弘大气。又如“黄家富贵、徐家野逸”“新安画派”“海上画派”等等,其风格特征各异,线条质感亦有区别。

3.笔法体系。笔法是线条物化的手段,直接作用于线条。在书法领域,当代学者对笔法体系的分类多有论述,大体有晋之前的篆隶古法,笔法单纯,其线条质感古拙朴厚;魏晋帖法,用笔多变,其线条质感清丽洒脱;南北朝碑法,刀笔相参,其线条质感刚猛豪放;清人新碑法,碑帖融合杂以金石,其线条质感朴厚雄浑。

4.学识修养。西汉杨雄提出:“言者,心声也。书者,心画也”认为书法艺术是书家学识、思想、德行、情志等等的直接反映。唐代张燥也有“外师造化,中得心源”的著名观点,既强调了外因“师造化”,又指明了内因“得心源”的重要性,“心源”即是画家内在学识修养的集中体现。清代刘熙载在《艺概·书概》中写道:“笔性墨情,皆以其人之性情为本”,又道:“书,如也,如其学,如其人,如其志,总之曰如其人而已”,更为明了。所以,“画如其人”“画品即人品”的观念在中国画论中早已确立,画家也熟念于心。总的来说,学识修养优秀的画家,其线条质感更加蕴藉、高格、耐品,更具艺术性。

5.创作情绪。人都会有喜怒哀乐的时候,不同情绪下挥洒出的线条质感是不一样的。喜为阳,情绪高涨,其线条质感流畅爽朗;哀为阴,情绪低落,其线条质感郁结悲凉。古人有言“喜画兰,怒画竹,不喜不怒画牡丹”,即是此理。所以,作画时要调整好自己的精神状态,东汉蔡邕:“书者,散也”,认为下笔之前,首先要散怀抱,任情恣性。

6.毛笔。因毛笔头的材质有软、兼、硬之别,其书写出的线条质感也有所不同,一般认为,软毫笔的线条质感温润含蓄;兼毫笔的线条质感刚柔相济;硬毫笔的线条质感爽朗劲健。

7.宣纸、墨、水。纸张的取材与配料致使洇墨程度的不同,可分为生宣、半生宣、熟宣。墨大体可分为墨块和墨汁,各具性能,因墨与水是相互生发的,而且只有通过用笔在纸上才能呈现出各种不同的线条质感来,属于一种综合运用的经验性的实践活动,在此不展开论述。

二、写意花鸟画中对线条的共性审美要求

对于线条的共性审美要求便是力度。线条有力,线质坚实,才会有精气神;线条无力,臃肿乏神,则有“墨猪”之诮。[3]这是共性追求,是画家的功力所在。古人以“永”字八法形容点画,即是一种张力的形象表达,倘若一个字的点画没有力度,就如一个不健康的人,表面看起来还可以,但精神会萎靡不振。中国画论对线条力度的论点也是数不胜数,“萬岁枯藤”“百钧弩发”“重如崩云”“入木三分”“力透纸背”等等。然而,这个“力”,是巧力,不是蛮力,似太极之四两拨千斤。

三、写意花鸟画中线条的运用

依上文所述“画重于书”和“书重于画”两种情况来分析。

“画重于书”者,首先要熟悉物象的自然物性,然后运用相对应的线条进行状物性描绘,更高层次是在状物的基础上对线条进行笔墨升华。比如就禽鸟来说,鸟的嘴和爪部多是裸露在外的骨质化结构,比覆羽、飞羽要坚硬,飞羽又没有覆羽那样软弱。那么,在线条的运用上,嘴爪部的用线就要比羽毛用线要更有力,在线条质感的表现上更加爽利苍劲。由于每个画家的主客因素各有倾向,笔者认为可以把所以因素相加,然后从弱到强分为1-10作为参数值,再根据自然物性的强弱施以相应参数值的线条与之匹配,即为合理,反之则有失理法。再比如,画一颗树,老干、新枝及树叶可理解为10-5-1左右的强弱参考值,如是等等。

“书重于画”者,就是画家在状物时超越了形似,而强化线条的力度美、韵律美、构成美、抽象美,继而升华画面意境化、哲理化以及心灵化的独特气质,形成个性化的笔墨语言,追求自我性灵的抒发。文人画发展的后期多属此类。

还有一种类似“当代水墨”,画面基本不受物形形貌所束缚或已完全脱离物形,多借鉴西方艺术观念,融入画家的主观理念,对自然物象进行归纳、变形、打散、组合,最后用抽象的笔墨构建完成,这种可算是艺术作品,但与写意花鸟画的关联不大。正如书法不能脱离汉字一样,不以汉字为书写内容,其书写技术高妙者可以成为很好的艺术作品,但不能称之为书法艺术。

四、结语

在写意花鸟画创作中,不论“画重于书”,还是“书重于画”,都是建立在对线条质感的共性审美要求基础之上而追求不与人同的面貌,且不可本末倒置,只求标新立异,遵循并提高线条的共性审美要求是其第一要义。其次,就是笔者提出的“线条强弱参考值”观点,并认为凡是用传统笔墨材料去表现的所有艺术门类都离不开传统审美的要求,也离不开对线条的运用,那么都应遵循“线条强弱参考值”与自然物象的对应,不可一味“以书入画”“不求形似”,而肆意涂抹宣泄,不求理法。所以,面对千变万化的自然物象,只要你把握与之匹配的线条,就抓住了最基本的东西,即谓“道法自然”。

参考文献:

[1]卢辅圣.《中国花鸟画通建?富贵野逸》上海:上海书画出版社,2018:5-22

[2]石守谦.《风格与世变:中国绘画十论》北京:北京大学出版社,2018:12

[3][3]邱志文.论线质感(上)[J].书法,2019,(04)