乡村振兴视角下建设生态宜居美丽乡村的路径选择

林萍萍 于炜杰 何宛蓉 刘飞翔

摘要:建设生态宜居乡村是乡村振兴战略的关键内容,关乎广大农民的根本福祉和农村社会的和谐稳定。本文结合福建省晋江市美丽乡村建设实践,实地调研晋江市创建的76个乡村振兴示范村,深入分析晉江市在环境整治、生态绿化、基础设施、规划建设等维度的建设现状及短板所在,提出生态宜居美丽乡村建设的优化路径。

关键词:生态宜居 美丽乡村 实践探索 优化路径

党的十九大报告指出,“按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求”实施乡村振兴战略[1],是新时代国家关于农村发展的全局性的政策和纲要[2]。建设生态宜居的美丽乡村,是实施乡村振兴战略的一项重要任务,是“村容整洁”和“美丽乡村”的升级和逻辑推进。目前,不少国内外学者对生态宜居乡村开展研究,研究内容主要围绕着生态宜居乡村的培育和建设存在问题以及对策研究,理论层面已较为丰富,但其实践意义有待进一步丰富。有鉴于此,本文在把握乡村振兴中生态宜居内涵的基础上,结合福建省晋江市的实地调研,系统总结晋江市建设生态宜居乡村的实践经验,归纳总结生态宜居乡村模式,在此基础上进一步分析目前存在的短板及困境所在,以期促进生态宜居美丽乡村建设。

一、生态宜居与美丽乡村建设的价值内涵

(一)生态宜居的价值内涵

2018年中央一号文件指出,“乡村振兴,生态宜居是关键”,良好生态环境是农村的最大优势和宝贵财富。生态宜居中的生态指的是以尊重、顺应、保护自然为前提,坚持绿色导向,注重人与自然、人与社会、人与人的和谐共生,通过改善生态环境推动物质财富与生态财富共同增长、生活水平与生活质量同步提升;宜居指的是打造美好生活家园,包括农村污水、垃圾、厕所、道路、路灯等村内生活类基础设施建设和运行维护,以及农村居民文体娱乐支撑和医疗保障等多方面供给[3],让居住在这里的农民安居乐业、记得住乡愁、获得了归属。因此,生态宜居包含了乡村生态和乡村宜居,二者相辅相成,是实现百姓富、生态美的统一。

(二)美丽乡村的价值内涵

在政策层面上,2013年中央一号文件首次提出建设“美丽乡村”的奋斗目标,并将其作为推进农村生态文明建设的重要内容。党的十九大报告提出,建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略的一项重要任务,是推进城乡统筹发展,推动农业农村工作的重要手段,既关乎广大农民群众的钱袋子,也关乎全面建成小康社会。在美学层面上,朴实、丰富和多样性是它的科学本质,体现出自然、生态、环境、社会、艺术和生活之美[4],可以概括为生态美、生活美、生产美三个基本层面,三者相互促进、相互支撑,也是美丽乡村建设的出发点和落脚点。

(三)美丽乡村与生态宜居的耦合机理

生态宜居乡村与美丽乡村既有联系又有区别。首次,在生态文明观的理念下,生态宜居和美丽乡村是一脉相承的。党的十八大首次提出“建设美丽中国”的宏伟目标,美丽乡村建设主要包含以下几个方面:“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。党的十九大明确提出生态宜居的要求,从村容整洁到生态宜居,使美丽乡村建设的内容更加具体,更加具有可操作性[5],是新形势下的升华和提升。其次,美丽乡村建设是将科学发展作为建设导向,通过农业发展、环境改善和文化传承等目标的推进,结合全面化与协调化的工作部署[6],是“内”在美与“外”在美的结合。建设生态宜居的乡村,则是在“两山理论”下探寻农村生态可持续发展,通过保护生态环境、改善人居环境进而推动农村其他领域的振兴,不仅要达到宜居、宜业、宜游,形成生产、生活和生态的有机统一,更是要满足现阶段城乡居民对美好乡村向往的现实需要和城乡融合发展的内在要求。

二、生态宜居美丽乡村建设:晋江的探索实践

(一)研究区概况和数据来源

1.研究区概况。晋江市地处福建东南沿海,是闽三角的核心,也是国家新型城镇化综合试点和城乡融合发展试验区。2017年以来,晋江市以“一革命四行动”为中心、“三清一改”为重点,结合世中运筹办、“两高”及重要通道环境整治,推进以农村环境综合整治为重点的人居环境提升行动;通过九十九溪流域田园风光项目,打造田园风光;创新开展“五微五营双创”活动,利用农村边角地块、房前屋后地块建造乡村微景观,稳步创建76个乡村振兴试点村(社区),是新时代生态宜居乡村建设的学习样本,对乡村振兴战略精神的贯彻和落实具有较为重要的研究价值和实践意义。

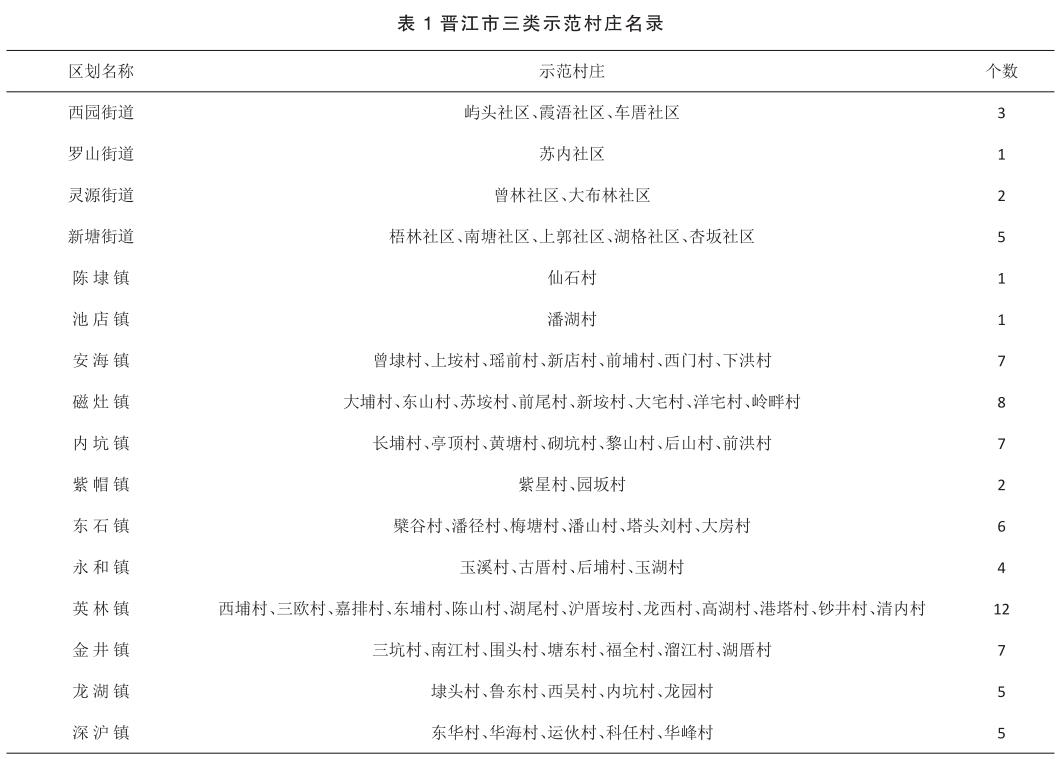

2.数据来源。调研样本共涉及晋江市16个乡镇(街道)76个试点村(社区),其中20个省级乡村振兴试点村、20个市级乡村振兴试点村(社区)和36个农村人居环境整治试点村(社区)(表1)。调研的主要内容包括村内垃圾治理、厕所革命、微景观建设、基础设施、生态保护等方面,并核查各村(社区)提交的相关材料,以辅助调研评估。

(二)晋江市生态宜居美丽乡村建设现状

生态宜居是乡村生态建设的重点,也是乡村振兴支撑点。晋江市以“一革命四行动”为中心,以“全民动手、美化晋江”为抓手,以“三清一改”为重点,结合“两高”及重要通道全面实施农村人居环境整治,采取“陪伴式”培育方式,通过“以奖代补”的办法,引导各村(社区)积极参与生态宜居乡村建设。

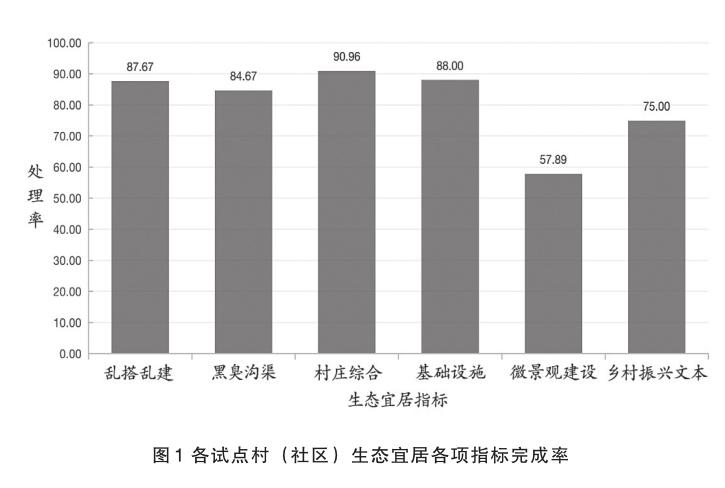

从环境整治上看,76个试点村(社区)存在乱搭乱建违规建筑共704处,已处理乱搭违建619处,处理率为87.67%;在村部周边、村主干道两侧或自然村开展“裸房”连片整治,共计裸房2974栋,进行整治1583栋,整体整治率为53.22%;黑臭沟渠共计398处,整治337处,整治率为84.67%;通过开展“厕所革命”,共建有水冲式厕所403座,平均每村拥有水冲式厕所5.3座。

从生态绿化上看,76个试点村(社区)共计面积144.8522平方公里,绿化面积达4.29平方公里,绿化率为2.9%;共建设124个村级公园,有9个村(社区)无公园,占比11.84%,有67个村(社区)建有公园,占样本数量的88.15%;晋江市通过借脑引智,将微景观建设作为生态宜居建设的突破点,全面创建“五微五营双创”活动体系,共计建设微景观365个,其中44个村(社区)微景观数量在3个以上,占样本比57.89%;27个村(社区)微景观数量在1- 3个,占比35.52%。

从基础设施上看,88%的村(社区)配套完善规范化村级卫生计生室、村民休闲娱乐文化场所、便民超市、公共停车场等公共服务设施,76个试点村(社区)道路面积2.54平方公里,共硬化村主干道路2.31平方公里,综合硬化率90.96%,有55个村(社区)道路硬化率100%,有13个村(社区)道路硬化率在80%—90%之间,有6个村(社区)在道路硬化率在80%以下。在路灯亮化方面,共建有路灯23098支,路灯数量在200-500支之间的村庄有35个,路灯数量超过500支的村庄有11个,最少的为52支。

从规划建设上看,共有57个试点村(社区)制定乡村振兴规划文本,占比75%,“三生”(生活环境、生态环境、生产环境)空间划分上布局到位,对后期的乡村经济发展、重大事项建设、乡村资源利用打下较好的基础。13个村(社区)规划未落实到位,占比21.05%,6个村(社区)未对村庄进行规划,占比7.89%。

根据上述分析,晋江市农村生态环境改善与生态宜居建设取得了显著成效(图1)。但是调研发现,各试点村(社区)因地制宜依照乡村历史、文化、风俗塑造地方鲜明特色和品质空间环境上整體缺乏大格局、大视野和大情怀,规划定位不够精准,乡村美学元素渗透不充分,线条勾勒僵硬不细腻,人文意蕴表达不深邃。

(三)晋江市生态宜居美丽乡村建设模式

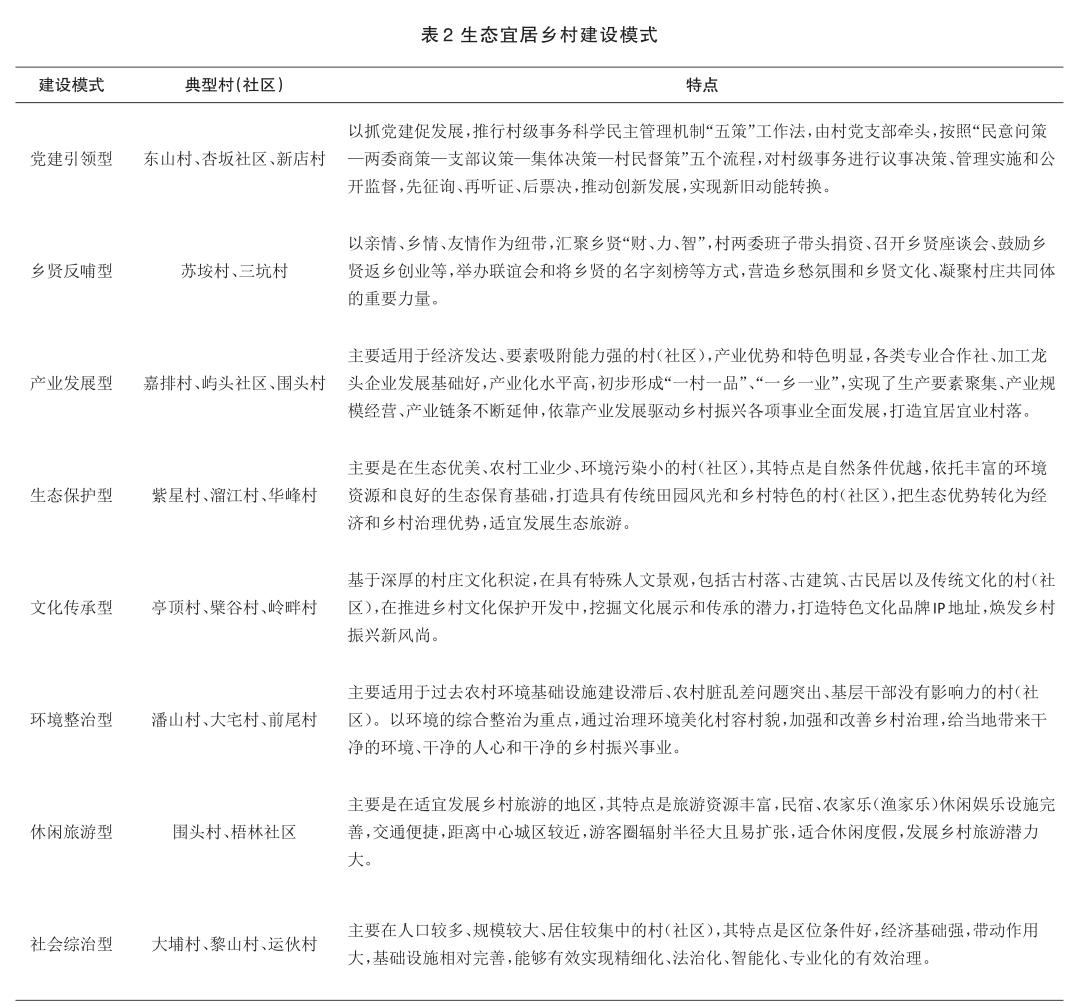

基于建设生态宜居乡村的自然资源禀赋、社会经济发展水平、产业发展特点及民俗文化传承差异,笔者将调研的试点村(社区)根据其发展的侧重点提炼总结出八种主要发展模式和典型案例,分别为:党建引领型、乡贤反哺型、产业发展型、生态保护型、文化传承型、环境整治型、休闲旅游型、社会综治型(表2)。

三、生态宜居美丽乡村建设面临的困境

(一)公共服务不落地,资金缺位管护难

提供高品质的公共服务,是建设生态宜居乡村的必要条件,是保障村民日常生活、生产的重要环节。调研中发现,大部分村(社区)的公共服务配套设施相对完善,但在管理维护上存在两极分化现象。健身房、阅览室等造价相对高的配套设施,建设在党群服务中心,日常不对外开放和使用,沦为形象工程、面子工程;普通健身器械建于村内公共区域,专业管理和维护普遍缺失,丧失功能效用,存在安全隐患。在养老服务方面存在供给错位的问题,在56个调研村(社区)配套了敬老院,占样本总数的73.86%,但存在大量“蚊子院”,基础建设流于形式,村民入住率低,仅满足于床位数量、设备安置等硬性指标,而真正需要关心老人心理、精神层面的娱乐活动和志愿服务却寥寥无几。另外,公务服务设施后期运营和维护资金多数依靠村集体经济,村与村之间的经济实力差距让不少村(社区)财政吃紧,村集体难以支付。

(二)村民主体弱参与,建设缺少主力军

生态宜居乡村建设的主角是“村两委”和当地村民,两者理应要在乡村建设中充分体现出主人翁的精神状态,当好主角,发挥好主体作用[7]。但76个试点村(社区)中多呈现出“村委带头干,村民两旁看”现象,村级公共事务治理多由村两委部署牵头完成,较少进行政策宣传和解读,村民通常被排除在乡村振兴的决策层之外,致使部分村民认为发展乡村、振兴乡村是国家和政府的事,与自身无关。同时,村民参与生态宜居乡村建设的内在动力不足,青壮年大多背井离乡,将主要精力放在个体发家致富上,乡村空心化严重。而常住村中的妇幼老弱等弱势对象既没有参与乡村治理的积极性,也没有实施管理和监督的能力[8]。

(三)乡村美学缺创意,千村一面无特质

实施农村人居环境整治、建设美丽乡村,是全面小康在农村的形象表达。此次评估过程中,绝大部分村(社区)与乡村美学的本质表达背道而驰,突出表现为重外在标准、轻人文内涵;重人工雕琢、轻岁月沉淀;重眼前改造、轻后期维护。76个试点村(社区)对“美丽乡村”微景观项目盲目热情,缺乏美学意识和精品之心,不少微景观建立在非本土文化“因地制宜”理念之上,忽视乡村独特性与乡土价值,一味地采用现代城市标准和元素对乡村进行改造,超越了地域文化记忆和精神信仰的界限[9];或是在简单的评比中成为盲目攀比、盲目跟风的借口,没从乡村原有的空间、人文风俗、历史文化、特色资源角度进行设计,导致微景观建设主题虚设,为美而美、过犹不及。

四、生态宜居美丽乡村实现路径

(一)注重科学规划,加强顶层设计

生态宜居乡村建设涉及农村的方方面面,是一项系统性工作,建设工作必须坚持实地调研、因地制宜、以人为本的原则,避免盲目建设造成人力、物力、财力的浪费。要处理好农民生产和生活问题,充分尊重群众的意愿,激发广大村民的内生动力,增强规划的前瞻性、科学性、针对性,确保建设按照步骤、循序渐渐地推进规划实施。同时,应强化组织领导,建立健全党委统一领导、政府负责、农村工作部门统筹协调的农村工作领导机制,成立乡村振兴战略领导小组,把生态宜居乡村建设的工作成效列入各级领导班子、干部的年度绩效考核内容,并制定相应的奖惩制度。

(二)创新管护机制,落实公共服务

村级公共服务和基础设施建设是生态宜居乡村建设的基石。首先,创新基础设施投入机制和长效管护机制,制定相关的细则,从源头上理清政府和村两委责任和任务,鼓励村民要自发监督和自觉维护已建好的基础设施,确保公共服务配套设施一次建成,永久长效使用。其次,充分发扬民主精神,以群众的满意度为出发点和落脚点,来建立问责机制,谁决策谁负责,对服务效果“长期追究”,对于服务质量差劲、不符合群众需求的公共服务项目要及时叫停,勒令整改直到符合村民利益为止。最后,村(居)民的各类活动室要派遣工作人员按时开放管理,利用村里宣传栏等方式宣传扩大活动室的知名度,保证活动室的各项功能充分发挥。

(三)激发内生动力,培育人才共建

切实推进生态宜居乡村,关键在人。对于具有“等靠要”思想的村民群体,要改变“剃头挑子一头热”的传统工作方式,积极向农民宣传生态宜居乡村建设的意义与政策,保障广大农民群众的知情权、决策权和监督权,发挥广大农民的主人翁作用。拓宽选“才”渠道,重点从致富能手、本土大学毕业生、经济合作组织负责人等群体中培育选拔汲取新鲜血液,建立乡村实用人才数据库,建设统一、规范、标准、有序的人才评价体系,为生态宜居乡村建设提供坚实的人才储备和智力保障。同时,充分利用侨力丰厚的禀赋优势,成立侨乡共建会,形成双向交流机制,走出一条“政府牵头推进、村民积极参与、乡贤能人出谋划策、华侨华人添砖加瓦”多主体协同共治生态宜居美丽乡村。

(四)注重特色取胜,避免千篇一律

建设生态宜居乡村要遵循村庄肌理,保留“土气审美”,使乡村景观的发展回归良性、健康的轨道。一要做“加法”,加强规划设计引领,科学谋划乡村“成长坐标”,对村庄进行有机更新,坚持实施“千村示范、万村整治”工程,不搞“政绩工程”“形象工程”[15];二要做“减法”,减少揠苗助长式地任意创建模式,避免将城市建设模式简单地套用到生态宜居乡村建设,摒弃“形象工程”式的“美丽乡村”评比模式,将环境容量和综合承载能力作为确定发展定位和规模的基本依据;三要重“保留”,挖掘、延续甚至还原村庄历史文脉,保存并维护好村中具有历史积淀和艺术价值的传统建(构)筑物[10],结合当地文化遗产、人文历史、自然资源,构建晋江新美学体系,将其寓于当地乡村及学校教育,培育一批具有乡土气息、晋江特质、红砖瓦厝的闽派审美。

参考文献:

[1]习近平:决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利———在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL] .(2017- 10-27).新华网,http: //www.xinhuanet. com/politics/19cpcnc/2017-10 /27 /c_ 1121867529.htm.

[2]赵光勇.乡村振兴要激活乡村社会的内生资源———“米提斯”知识与认识论的视角[J].浙江社会科学,2018 ( 5) : 63-69.

[3]孔祥智,卢洋啸.建设生态宜居美丽乡村的五大模式及对策建议——来自5省20村调研的启示[J].经济纵横, 2019(01):19-28.

[4]孙宏新.生态文明视角下美丽乡村建设研究——基于安徽美好乡村建设的实践分析[J].云南行政学院学报, 2019,21(06):104-107.

[5]李周.乡村生态宜居水平提升策略研究[J].学习与探索,2019(07):115-120.

[6]张启志.基于生态文明理念的美丽乡村建设[J]..农业工程,2017,7( 6) : 67-68.

[7]杜强.稳步推进我国美丽乡村建设的思考——以福建省为例[J].福建论坛(人文社会科学版),2015(08):150-154.

[8]刘盛,唐敏,杨慧,金妮.乡村治理模式改革创新研究——以湖北省大冶市茗山乡为例[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2018,35(04):64-68.

[9]陈青红,王国良,徐文辉,夏淑娟.同质化背景下浙江省“美丽乡村”景观设计[J].中国城市林业,2013,11(02): 49-51.

[10]梁园芳,吴欢,刘倩.人居环境美学角度反思乡村规划[J].建筑工程技术与设计,2017,28:48-48.

Research on the Value Cognition and Practice of Ecological Livable Village

LIN PingpingYU WeijieHE WanrongLIU Feixiang

Abstract: The construction of ecologically livable villages is the key content of the rural revitalization strategy, which is related to the fundamental well-being of farmers and the harmony and stability of rural society. The construction of beautiful villages in Jinjiang City has achieved remarkable results, and 76 village revitalization demonstration villages have been created. Data are collected through field investigations and key interviews. Based on this, in-depth analysis of the citys dimensions in environmental improvement, ecological greening, infrastructure, planning and construction Construction status and shortcomings. The study found that the current human settlement environment in Jinjiang City still has public services unsettled; village democracies pay little attention to village development; there is insufficient aesthetic creativity in rural development and serious homogeneity in construction. Based on this, it is proposed to focus on scientific planning and strengthen top-level design; to innovate management and protection mechanisms and implement public services; to stimulate endogenous motivation and to cultivate talents for joint construction.

Key words:ecological livability; beautiful countryside; practical exploration; jinjiang city

(作者單位:福建农林大学经济学院)

责任编辑:欣文