123例涉嫌道路交通犯罪的司法精神病学鉴定案例分析

(四川大学华西基础医学与法医学院,四川 成都 610041)

驾驶,是人们当代生活中必不可少的一项活动。但随着人们驾车出行频率的提高,道路交通安全问题已经成为一个全球性议题。世界卫生组织发布的《2018年全球道路安全现状报告》[1]指出:全球因道路交通事故导致死亡的人数已达每年135万人。2018年,我国共有17264人被依法终身禁驾,其中酒后驾驶的有5149人、交通事故后逃逸的有12115人[2]。近年来,精神障碍者“病驾”问题也日益受到社会各界的广泛关注。HARRIS[3]对英国250例交通事故进行分析后发现,在疾病组中精神障碍者占比最大(躁狂症占12%,精神分裂症和其他精神障碍占14%)。尽管目前未有确切数据表明我国精神障碍者在驾驶活动及道路交通相关犯罪中所占的比例,但在司法精神病学鉴定实践中可以看出,当下确有一定数量的精神障碍者正在持续从事驾驶活动,这对道路交通安全来说无疑是一个严重的隐患。

驾驶是一项复杂的活动,需经过必要的技能学习及训练,且要求驾驶员具有相应的身体条件及认知能力,如一定程度的注意力、反应力、记忆力、信息处理能力等[4]。既往研究结果表明,罹患抑郁症、精神分裂症、物质依赖等精神障碍均可能不同程度地损害驾驶员的驾驶能力[5-6],增加其在驾驶活动中肇事肇祸的风险[3]。这种影响主要来源于患者自身认知功能受损[7-8]、药物不良反应[9]及精神症状对患者的直接影响[10]等方面。抑郁症患者可能对自身危险驾驶行为采取放任的态度、躁狂症患者可能在驾驶过程中出现冒险举动、精神分裂症患者在驾驶过程中可能受到精神症状支配而出现危害公共安全的行为,这些案例在司法鉴定实践中屡见不鲜。

基于上述事实及观点,本研究选取涉嫌道路交通犯罪的精神障碍者作为研究对象,分析其人口学特征、犯罪学特征、疾病特点及刑事责任能力评定意见等指标,旨在探究精神障碍与道路交通相关犯罪之间的联系,为我国相关部门规范精神障碍者的驾驶活动及对其违法犯罪行为进行预防、管控提供帮助。

1 材料与方法

选取四川华西法医学鉴定中心2014—2019年的司法精神病学鉴定案例进行分析。纳入标准:刑事责任能力评定案例中的被鉴定人涉嫌道路交通犯罪,即公安机关以危险驾驶罪或交通肇事罪或以危险方法危害公共安全罪为名立案侦查,且经研究人员充分查阅案卷后认定其案件事实符合道路交通相关犯罪的一般特征。排除标准:案卷资料严重缺失的案例。最终收集符合纳入标准的案例共计123例,其中无符合排除标准的案例,故123例涉嫌道路交通犯罪的案例均被纳入本研究。

依照《中国精神障碍分类与诊断标准(第3版)》(CCMD-3)将纳入案例中的研究对象按诊断划分为精神障碍组与无精神病组,比较两组在人口学特征、犯罪学特征、精神病学特征及刑事责任能力等方面的差异,其中刑事责任能力参照《精神障碍者刑事责任能力评定指南》(SF/Z JD0104002—2016)进行评定。本研究为回顾性研究,对样本资料进行描述性分析,采用SPSS 25.0软件进行统计分析,检验方法为Fisher确切概率法。检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 人口学特征

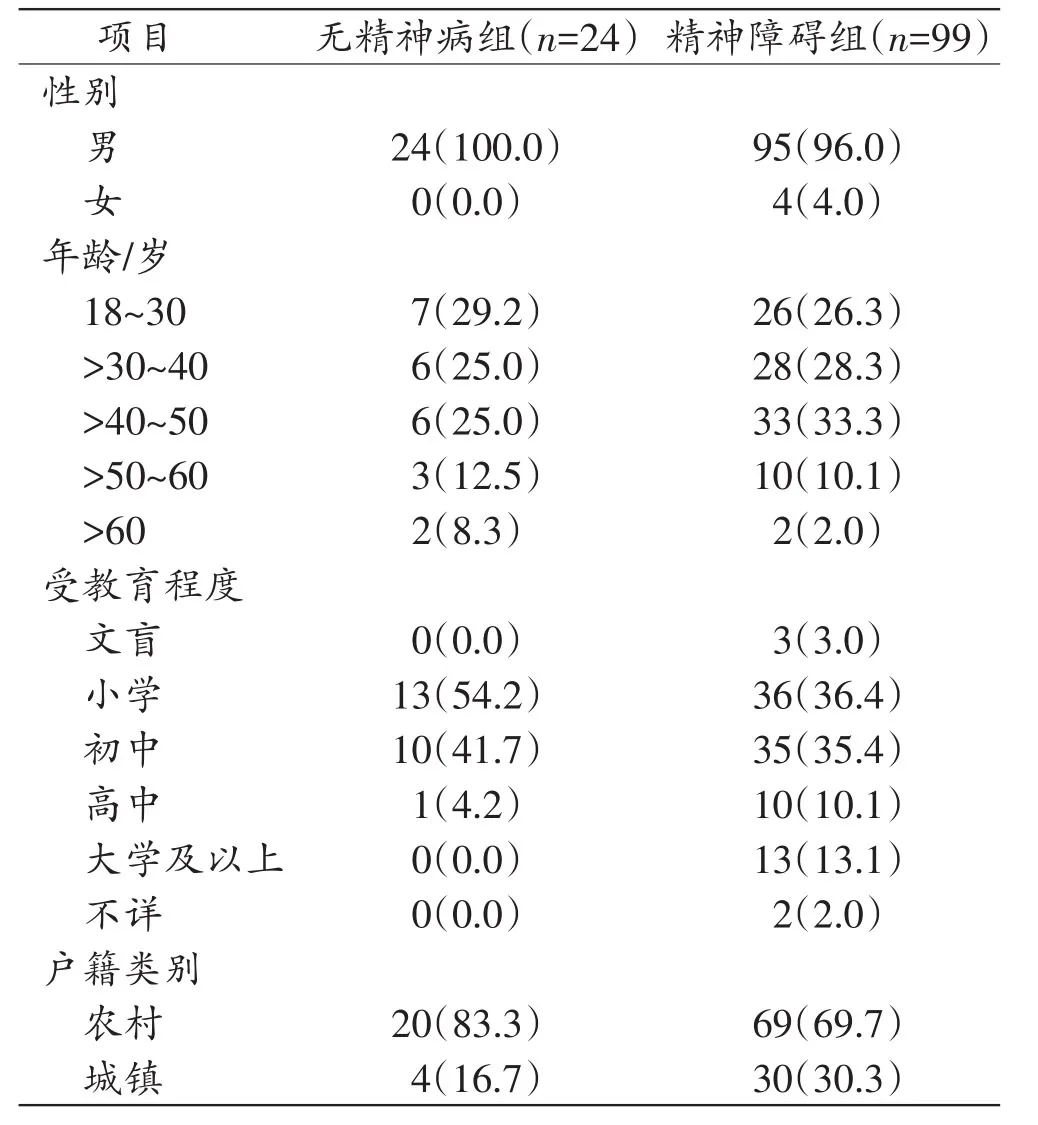

本研究纳入的123例司法精神病学鉴定案例中,男性119例(96.7%),女性4例(3.3%)。研究对象年龄分布不符合正态分布,平均年龄为(38.6±10.4)岁。受教育程度中除2例不详外,其余121例中文盲3例(2.4%),小学49例(39.8%),初中45例(36.6%),高中11例(8.9%),大学及以上13例(10.6%)。123例中,农村居民89例(72.4%),城镇居民34例(27.6%)。无精神病组与精神障碍组的人口学特征比较见表1,两组在性别、年龄、受教育程度和户籍类别上差异均无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组人口学特征比较Tab.1 Comparison in demographic characteristics between two groups[例(%)]

2.2 犯罪学特征

依据道路交通相关犯罪类型进行分类,涉嫌危险驾驶罪74例(60.2%),涉嫌交通肇事罪40例(32.5%),涉嫌以危险方法危害公共安全罪9例(7.3%)。作案前具有饮酒情节的共计85例,其中7例具体饮酒类别不详,其余78例中作案前饮低度酒(酒精度为41%vol以下的酒类,包括啤酒、葡萄酒、低度白酒等)11例,饮高度酒(酒精度为41%vol及以上的酒类,包括高度白酒及自泡高度药酒等)59例,混饮8例。作案前吸食毒品的有6例,其中5例被诊断为精神活性物质所致精神障碍,1例无精神病,其吸食毒品的类别均为甲基苯丙胺。在作案时驾驶的交通工具选择上,4例不详,其余119例中驾驶小型客车57例(46.3%),驾驶二轮摩托车42例(34.1%),驾驶其他交通工具(包括三轮摩托车、电瓶车等)20例(16.3%)。在作案时间上,除27例具体时间不详外,其余96例中作案时间为凌晨(00:00—06:59)10例(8.1%),早晨(07:00—08:59)3例(2.4%),上午(09:00—12:59)9例(7.3%),中午(13:00—14:59)17例(13.8%),下午(15:00—19:59)24例(19.5%),晚上(20:00—23:59)33例(26.8%)。无精神病组与精神障碍组在犯罪类型、作案时间上差异均具有统计学意义(P<0.05),在交通工具、饮酒类别上差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。由于吸食毒品者样本量较小,未行统计学分析。

2.3 精神病学特征

本研究案例依照《中国精神障碍分类与诊断标准(第三版)》(CCMD-3)之规定,诊断为无精神病者24例(19.5%),精神分裂症谱系(包括精神分裂症、急性短暂性精神病、偏执性精神障碍、分裂情感性精神病)25例(20.3%),情感障碍(包括抑郁症及双相情感障碍)10例(8.1%),精神活性物质所致精神障碍(包括酒精所致精神障碍等)32例(26.0%),待分类的精神障碍11例(8.9%),其他精神障碍(包括脑器质性精神障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞等)21例(17.1%)。在精神障碍组中,患病时间在0~5年的有44例(44.4%),>5~10年有23例(23.2%),>10年的有32例(32.3%)。从治疗情况上看,精神障碍组中既往未接受过正规治疗的有25例(25.3%),接受过治疗但不规律的有41例(41.4%),既往规律治疗(患者在疾病治疗过程中均能做到遵医嘱服药或行相应治疗,未出现自行减药、停药等情况)的有33例(33.3%)。

两组在既往冲动攻击行为上,未发生自伤、自杀行为者112例(91.1%),曾发生自伤、自杀行为者11例(8.9%),其中酒精所致精神障碍4例、情感障碍4例、精神分裂症谱系2例、待分类的精神障碍1例;有无故辱骂、攻击他人行为者72例(58.5%),无此类行为的51例(41.5%);非易激惹的64例(52.0%),易激惹的59例(48.0%)。两组在既往有无无故辱骂、攻击他人行为及是否易激惹上差异具有统计学意义(P<0.05),这类行为更多是发生在精神障碍组,而两组在既往有无自伤、自杀行为上差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

2.4 刑事责任能力

在刑事责任能力上,评定意见为:无刑事责任能力6例(4.9%),其中4例诊断为酒精所致精神障碍,1例为精神分裂症,1例为癫痫所致精神障碍;部分刑事责任能力63例(51.2%);完全刑事责任能力54例(43.9%)。24例诊断为无精神病的犯罪嫌疑人均评定为完全刑事责任能力。两组在刑事责任能力评定意见上差异具有统计学意义(P<0.05,表4)。

表2 两组犯罪学特征比较Tab.2 Comparison in criminal characteristics between two groups[例(%)]

表3 两组攻击行为情况比较Tab.3 Comparison in aggressive behavior between two groups [例(%)]

表4 两组刑事责任能力比较Tab.4 Comparison in criminal responsibility between two groups [例(%)]

3 讨 论

3.1 道路交通相关犯罪的一般特征

本研究所纳入的对象在人口学特征上具有如下特点:大部分为男性,以中年为主[(38.6±10.4)岁],平均受教育程度不高,农村人口居多。这一特征与我国既往司法精神病学鉴定案例[11-13]中患者的人口学特征基本相符。无精神病组与精神障碍组在各项人口学因素上差异均无统计学意义。

在涉嫌犯罪的类型上,精神障碍组以危险驾驶罪居多,无精神病组则以交通肇事罪居多,两组间差异具有统计学意义(P<0.05)。本研究中涉嫌危险驾驶罪的作案情形均为酒后驾驶。精神障碍者受疾病影响,认知及社会功能受损,对自身行为的约束能力减弱,主要表现为不能遵守社会及法律规范,发生犯罪时往往具有主观故意[14],在道路交通相关犯罪中则表现为危险驾驶罪等故意犯罪;而对于正常人而言,其对犯罪行为具有完整的辨认和控制能力,故与精神障碍者相比,发生道路交通相关犯罪时多以交通肇事罪等过失犯罪为主。同时,在作案时间方面,本研究参照四川省居民的日常作息规律对一天24h进行划分,无精神病组以晚上为主,精神障碍组在中午、下午、晚上3个时间段发生违法犯罪行为的频率较为平均,这可能与其社会地位相关:精神障碍者一般缺乏稳定工作,外出活动时间不规律,故发生道路交通相关犯罪的时间分布也较为分散;而正常人群驾车出行时间相对固定,主要集中于非上班时段,常见于晚饭或聚会后,这与王鹏飞等[15]的研究结论基本一致。此外,两组在交通工具的选择及饮酒类别上均无明显差异。

在既往冲动攻击行为上,与无精神病组相比,精神障碍组既往更加易激惹且有更多的无故辱骂、攻击他人的行为。研究结果显示,易激惹是抑郁症等精神障碍者的常见症状之一[16-17],且是其发生暴力犯罪的重要危险因素[18]。既往的冲动攻击行为也是预示精神障碍者再次发生暴力行为的风险因素[19]。当道路交通环境中发生矛盾冲突时,个人容易产生敌对、愤怒情绪从而失去自控,发生寻衅性驾驶行为甚至驾驶暴力[20],而精神障碍者本身的暴力风险也易于导致其在驾驶活动中产生肇事肇祸行为。此外,本研究中两组在既往是否发生自伤、自杀的行为上差异无统计学意义。LAM等[10]证实了消极观念与抑郁症患者撞车行为相关,但本研究中仅有1例抑郁症患者受消极观念的直接影响而发生酒后驾车冲撞公交站台,这可能与本研究纳入的总样本数量不足有关。

在疾病特点上,精神障碍组有超过半数的患者病程长达5年以上。同时,仅有33.3%的患者既往获得了规律的治疗,有的患者既往诊治过,但是风险性管理未得到家属及有关机构重视,部分患者未得到规范的管理及规律的治疗,致使病情反复,精神症状不断加重,最终导致自知力及社会功能严重受损,发生危害公共安全、自身或他人人身安全的行为。因此,依法对精神障碍者进行监护与管理,早期诊断,规律治疗,并通过家庭、团体等模式帮助患者减轻精神症状、恢复社会功能,是有效避免其发生违法犯罪行为的重要途径[21]。

3.2 物质滥用问题

在本研究中,精神障碍组以酒后驾驶及酒后肇事者居多。研究者认为,这种倾向性多与社会背景相关。我国自古以来就有着独特的“饮酒文化”,在四川不少地区更是将饮酒视为一种日常生活习惯,这种居住地区的饮酒传统及氛围在一定程度上导致了当地居民酒精成瘾及酒依赖的发生。加之部分地区医疗条件相对较差、居民就医意识普遍不高,酒依赖患者在停饮后出现失眠、心慌、手抖、坐立不安等戒断症状时,往往会通过继续饮酒使其缓解,而不愿采取医疗干预措施,最终导致慢性酒精中毒以及人格改变、幻觉、妄想等精神症状的产生[22]。KUJANSUU等[23]研究发现,1990—2011年在芬兰发生重大交通事故的4 281名驾驶员中,酒精相关精神障碍为患病率最高的精神障碍(占总数的4.3%)。既往研究结果表明,酒依赖患者发生危险驾驶行为的原因主要来源于两个方面:(1)酒精的急性抑制作用导致驾驶员对自身冲动行为的控制力下降[24];(2)人们发生危险驾驶行为与其冲动冒险、寻求刺激等个性及认知特征有关[25-26],而这类人格特质也与物质依赖的发生密切相关[27],在酒精与个体冲动性格的相互作用下促使了酒后驾驶等危险驾驶行为的发生[28-29]。

除酒后驾驶外,本研究中有6例作案前吸食毒品的案例,其中3例涉嫌交通肇事罪、3例涉嫌以危险方法危害公共安全罪,其作案前吸食的毒品均为甲基苯丙胺。在本研究中,患者在吸毒后发生道路交通违法犯罪行为,其行为模式与精神分裂症患者相似,多为在幻觉、妄想支配下发生犯罪行为。既往研究结果显示,合并物质滥用显著增加了精神障碍者发生暴力犯罪的风险[21,30-31],吸毒后驾驶车辆已经成为造成交通事故及道路交通相关犯罪的重要因素[32],但我国目前尚未将“毒驾”入刑,且相关法规较为分散,无判定“毒驾”的统一标准[33]。因此,尽早制定相关标准、完善相关法规、有效监管吸毒人员的驾驶行为,对于防止其危害他人生命健康及公共安全具有重要的现实意义。

3.3 刑事责任能力评定问题

涉嫌道路交通犯罪的精神障碍者的刑事责任能力评定原则与其他犯罪类型相同,但道路交通相关犯罪区别于一般犯罪的一个重要特征就是与酒精等精神活性物质的使用紧密联系。在本研究中,精神活性物质所致精神障碍者亦在精神障碍组中占较大比例(26.0%)。针对精神活性物质所致精神障碍者的刑事责任能力,《精神障碍者刑事责任能力评定指南》已作详细规定,但其中仅规定了复杂性醉酒及病理性醉酒等急性醉酒情况,而未详细阐明慢性酒精中毒所致精神障碍的评定细则。针对慢性酒精中毒患者,若其违法行为受幻觉、妄想、意识障碍及严重智能缺损等精神症状支配或影响,应当免除责任能力;而对中毒仅后遗人格改变或智能损害程度较轻者,应视其辨认和控制能力削弱的严重程度评定为部分责任能力或有责任能力[34]。本研究中,有4例酒精所致精神障碍者被评定为无刑事责任能力,均涉嫌危险驾驶罪(酒后驾驶),精神检查时均查见不同程度的自知力受损以及幻听、被害妄想等精神病性症状,考虑到其作案时受到精神病性症状的直接影响,对自身行为无辨认和控制能力,因此评定为无刑事责任能力。

同时,针对自愿吸食毒品导致精神障碍者的刑事责任能力评定,有学者[35-36]认为,考虑到司法鉴定服务司法的目的,在目前现实与法律条文部分脱节的情况下,权宜之计是参照过去司法精神病学领域对醉酒者责任能力评定的做法,在评定时结合行为人对毒品的心理态度与辨认、控制能力受损程度两者来考虑,可评为部分刑事责任能力。本研究所纳入的6例“毒驾”案例中,鉴定人员考虑到吸食毒品是包括我国在内的多国法律所明令禁止的行为,且为自陷性行为,虽然被鉴定人在发生道路交通相关犯罪时辨认及控制能力受损,但其吸食毒品时理应预见其行为后果,故将其评定为完全刑事责任能力。

此外,针对精神分裂症、情感障碍、精神发育迟滞等其他精神障碍,本研究所纳入的案例均参照《精神障碍者刑事责任能力评定指南》中关于刑事责任能力评定的一般原则,依据其案发时受到精神障碍影响导致辨认和控制能力削弱的程度,评定为无或部分或完全刑事责任能力。

3.4 精神障碍者驾驶相关问题

在既往研究与司法鉴定实践中可以看出,道路交通相关犯罪已成为精神障碍者犯罪的一个重要类型。“精神障碍者在疾病发病状态下禁止从事驾驶活动”这一观点在我国法学、医学界已达成共识,但处于缓解期、间歇期的精神障碍者是否具备驾驶的资格,目前在立法上对此持否定态度。根据公安部2016年颁布的《机动车驾驶证申领和使用规定》第十三条规定,精神病患者不得申请机动车驾驶证;第六十一条规定,机动车驾驶人罹患精神病,不适合驾驶机动车的,应当在三十日内到机动车驾驶证核发地车辆管理所申请注销。然而,对于处于疾病缓解期的精神障碍者来说,完成驾驶活动等日常任务亦是其治疗疾病、恢复社会功能以及树立自信心、摆脱病耻感过程中的重要一环。采用一刀切的方法对全体精神障碍者的驾驶活动进行盲目限制,并不利于保障其合法权利。

相较之下,部分发达国家如英国、新西兰、澳大利亚、美国等均已针对驾驶员驾驶能力的评估制定了相应的指南[4]。加拿大医学会(Canadian Medical Association,CMA)提供的驾驶能力指南(Determining Medical Fitness to Operate Motor Vehicles)[37]中涵盖了针对不同精神障碍者驾驶能力的评估建议,该指南认为,一位具备驾驶能力的精神障碍者应达到如下要求:(1)精神症状稳定,当前未处于疾病的急性发作期;(2)认知功能(警觉性、注意力、记忆力和执行功能等)损害程度较低;(3)持续遵医嘱进行抗精神疾病治疗;(4)维持期的药物剂量不会造成过度镇静;(5)自知力完整,疾病复发时能够自觉停止驾驶活动并寻求专业帮助;(6)家人对其驾驶活动予以支持。由英国驾驶员和车辆管理机构(Driver and Vehicle Licensing Agency,DVLA)制定的指南(Assessing Fit-ness to Drive--A Guide for Medical Professionals)[38]中则依据不同类型精神障碍者症状的严重程度对其能否驾驶车辆进行了细分。

笔者认为,我国可效仿加拿大等发达国家的先进做法,研究、制定符合我国国情及人群疾病特点的驾驶能力评定指南,并将驾驶能力评定纳入司法精神病学鉴定的常规项目,由专业人员动态评估精神障碍者是否满足从事驾驶活动的基本要求。针对满足驾驶要求的患者,理应使其基本权利得到合法保障。而针对不具备驾驶条件的患者,亦应通过必要的司法鉴定程序,在其被鉴定为“无驾驶能力”后,对其机动车驾驶证予以注销。

3.5 本研究的不足

与既往研究相比,本研究主要存在以下不足:(1)本研究中的无精神病组仅涵盖公安机关委托至鉴定中心进行刑事责任能力评定后被诊断为无精神病的犯罪嫌疑人。在实际情况中,有一部分正常人在发生道路交通相关犯罪后,公安、司法机关考虑到其作案前后无异常表现、既往无精神病史,而未委托鉴定中心进行鉴定。故本研究未能将涉嫌道路交通犯罪的正常人群完全纳入分析,研究结果与实际情况可能存在一定误差。(2)既往研究结果显示,个体的人格倾向性是发生危险驾驶行为的重要因素[25],而本研究中缺乏研究对象人格特质的相关资料,未能阐明涉嫌道路交通犯罪的精神障碍者与正常人群在人格特质上的差异。(3)既往研究结果表明,驾驶员既往的违法行为与危险驾驶行为显著相关[39],且物质依赖患者对于犯罪行为的累犯率更高[40]。在本研究中,研究对象既往违法犯罪行为的相关资料缺失较多,故未能就既往交通违法记录与本次犯罪行为之间的关系进行研究。(4)本研究受限于样本数量,仅依照有无精神障碍划分为两组,而未能进一步区分不同诊断的精神障碍者在道路交通相关犯罪中的差异。