Covid-19治理中战争隐喻的使用与反思

丁 莹

(安徽中医药高等专科学校,安徽 芜湖 241000)

“以前战争靠大炮,现在战争靠口罩”。这是新冠病毒流行以来,流传在朋友圈的一个口号,类似的被赋予战争隐喻意味的标语、口号、打油诗,在疫情防控阶段比比皆是。民间用简单、粗暴、通俗易懂的语言去稀释高度抽象化的疾病原理和防控诉求,官方也不吝在各种公共场合利用密集的、强烈的战争语词假以政治动员,也不失为一个在特殊时期快速动员和有效治理的方式。

用古希腊哲学家Aristotle的话说,惟隐喻之辞方可令我们更好地把握新事物[1]。

战争隐喻,历来是人们应对瘟疫时常用的修辞,其运用至少可溯及巴斯特和郭霍的一项传染病实验室研究。人们之所以热衷于使用战争隐喻,一则是由于在概念隐喻系统中,包括 “争讼”、“谈判”、“贸易”、“爱情”、“婚姻”、“竞技运用” 等在内的多种目标域,都映射于战争这一源域,“谈判是战争”、“婚姻是战争”,乃至“疾病是战争”,是一种较为普遍的思维方式和认知惯性;另一则,战争在人类的记忆里烙下深刻的印记,战争简易的二元对立思维模式已然深入人心,成为人们认识世界的固有思维方式之一。战争隐喻在某些层面的确能帮助人们认识陌生的疾病,比如Covid-19病毒作为新病毒毒株,它所产生的瘟疫不同于普通的疾病,有其恶性传染病的特殊传播性质,也有其不为人知的发生机理,它和一场“前途未卜、胜负不定、死伤未知”的战争在某些价值上确有高度的同一性,人们自然而然地拾起战争隐喻和军事修辞来阐释瘟疫,有其根深蒂固的历史和文化成因,也有其语言使用自身的逻辑。

Covid-19治理中使用的战争隐喻,在这里就可以理解为,运用军事术语和战争譬喻理解、干预、治愈Covid-19的修辞方式。运用战争隐喻,有其“以辞达意、暗通款曲”的积极面向,也有“词不达意、名物不符”的危机和尴尬,更有“以辞害意、过度阐释”的负面作用。

当我们意识到或摆脱掉附着在疾病之上的隐喻,我们才能产生隐喻的“自觉性”,面对积极的隐喻,凝聚力量认识疾病;面对消极价值的隐喻,苏珊? 桑塔格则认为,“光靠回避不行,它们必须被揭示、批评、细究和穷尽”。这也是无论媒体还是公众都需要提升的媒介素养,或者用苏珊的话说,是一种“新感受力”。

一、以辞达意:Covid-19战争隐喻的积极价值

束定芳认为隐喻至少有三大功能:认知功能、说服功能和诗歌功能。

在更好理解疾病、快速举国动员、唤起共同情感方面,战争隐喻在Covid-19治理中,发挥了积极的作用。

(一)为了疾病理解的战争隐喻

Lakoff在《Metaphors We Live By》中开宗明义地指出,隐喻不仅是一种语言现象,更是一种认知现象[2]。

根隐喻作为人类社会概念系统的基础,是人类得以沟通的基本元素;人类通过一类熟悉的事物去认识另一类不熟悉的事物,这是人类经验组织的工具;而作为理解抽象事物的新视角,隐喻往往还能带来新奇和启发的作用。

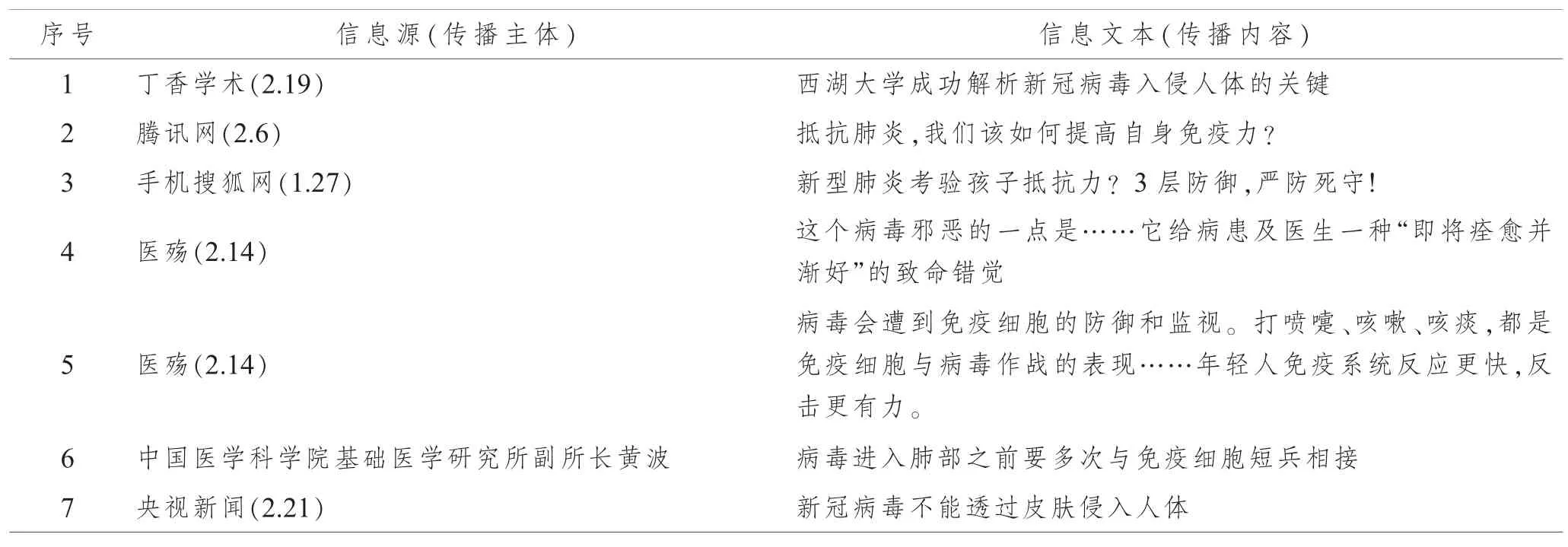

人们看待病毒时,习惯用 “打击”、“侵入”、“供给”、“溃散”等表述。而在阐释人体对病毒的反应方式时,往往引入 “抵抗”、“防御”、“崩溃”、“溃败”、“杀伤”、“武器”等描述(如表 1)。

表1 用于疾病认知战争隐喻

科普文章在形容疾病和人体的关系时,大量文本都使用了战争隐喻,此类致力于疾病理解的战争隐喻构建了语言沟通和思维认知的基础。

关键在于冠状病毒的S蛋白与人体ACE2蛋白的结合。准确地说,是S蛋白 “劫持”了控制血压的ACE2,通过与它的结合入侵人体。

如果把人体想象成一间房屋,把新冠病毒想象成强盗,那么。ACE2就是这间房屋的“门把手”;S蛋白抓住了它,病毒从而长驱直入闯进人体细胞。

——西湖大学研究员解释病毒进入体内对机体产生作用

在这个杀伤过程中,病毒入侵的信息会被传递至免疫系统大本营(医学称之为淋巴结),而抗病毒的主力军T细胞和B细胞就驻扎在该部位。它们接受指令,经过5-14天准备……B细胞变成特警战士(医学称之为浆细胞)……T细胞则直接开赴战场也就是感染部位,供给病毒感染的细胞,将病毒斩草除根。免疫系统,一直在奋力保护着人体。

——解释免疫系统如何与病毒作战

当战争隐喻通过一系列充满 “力量感”军事术语,解释病毒如何进入人体、人体的反应机制时,读者如身临其境,而且即便是欠缺医学专业知识的普通民众,也能大略了解病理。

(二)为了社会凝聚的战争隐喻

模因(MEME),类似于文化领域的基因遗传现象,区别在于模因靠模仿传播,一个观念,通过模仿、学习,拷贝到不同大脑中。对某些标语口号、时髦用语、歌曲旋律、流行时尚等,只要有人带头,就会有人无意识不自觉地加以模仿,传播出去,产生模因现象。

日常生活中人们往往也使用另一领域的知识来说明某一领域的特点,从而达到说服他人的目的。而战争隐喻,由于其表达朴素平实、语言色彩富有力量感,更容易产生模因效应。

通过战争隐喻的话语策略,将Covid-19治理政策确立为“战‘疫’”,“武汉加油”、“武汉必胜”的口号得到广泛传播和使用。全国人民成为利益一致的“我方”,反之为对立面,即把“瘟疫”视作“敌方”,以此建构二元对立关系,从而实现最大程度的集体身份认同,达到既定的说服、动员和凝聚目的。战争隐喻在社会动员语篇中能有效激励和唤醒受众的内心情感,从而实现说服功能。

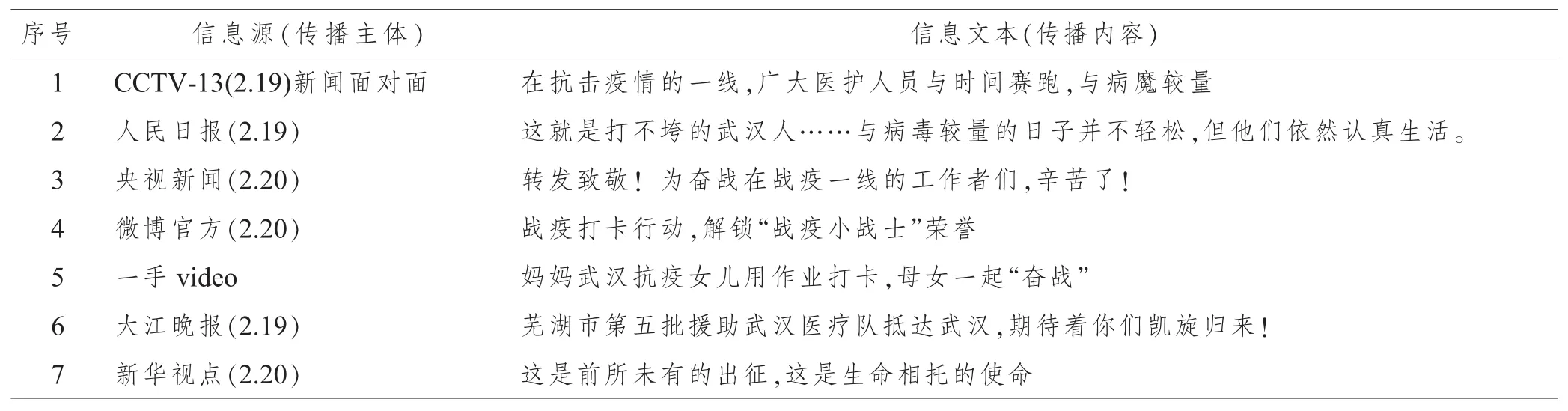

战争隐喻的“亲密”功能,使得社会成员在社会交往中形成“默契度”和“归属感”。民众借助同样的战争隐喻,容易产生处于统一战线“共同体”的共鸣情感(如表 2)。

表2 用于社会交往的战争隐喻

蒙哥马利认为,战争隐喻的威力在于,它可以令人们处在一种恐惧的境地,而采取共同的防御行动,还可以把人们动员起来应付突发事件[3]。在中国,每当面对重大公共卫生事件时,战争隐喻都被拿来当成一种奏效的社会动员方式,而且也的确在现实中起到了很好的效果。

Covid-19治理中,政府和媒体大量使用 “士气”、“主动请缨”、“白衣战士”、“胜利的曙光”等军事词语来调动情感、提振信心和鼓舞斗志(如表 3)。

表3 用于政治动员的战争隐喻

Covid-19疫情防控时,各级政府在治理中,用于宣传的标语大多包含战争隐喻。

牢记习近平总书记殷殷嘱托,坚决打好打赢疫情防控阻击战。

向战斗在抗击疫情一线的医务工作者和社会各界人士致敬!

疫情就是命令,防控就是责任!

守土有责、守土负责、守土尽责,做人民群众生命安全和身体健康的守护人。

战争隐喻在突发公共卫生事件中作为社会治理的辅助手段,便于高效率下达行政指令,起到了说服激励的社会修辞功能。

(三)为了诗意表达的战争隐喻

Aristotle认为,完美的修辞应当既清晰且不落俗套,让军事术语做到清晰不难,难的是不落俗套。唐诗《病后遇王倚饮赠歌》描写瘟疫是“疟疬三秋孰可忍,寒热百日相交战”,写的是疟疾发作时如两军激战;毛泽东《送瘟神》则是毛泽东闻知“余江县消灭了血吸虫……欣然命笔”,其中“天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇。借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧”铺排出的是毛泽东一贯的革命乐观主义斗争精神。隐喻的秘密在于它在词汇层次上的意义错位建立在情节升华的基础上。

疾病表达通过隐喻获得意义的升格,Covid-19疫情期间在部分人文反思作品中,也有一些战争隐喻的诗意表达,如《单读》的疫期推文《我们不是旁观,我们只是幸存》和《绝望是一场夜战》;《三联生活周刊》的疫期推文《平凡中的英雄主义:明知微末,却依旧逆向而行》,为了诗意表达的战争隐喻,在Covid-19治理中并非主流,但是作为多元表达的人文反思,向来是防止过度“疾病隐喻”的一种“新感受力”。

值得一提的是,“岂曰无衣,与子同袍”这样一句充满诗意表达的战争隐喻,在Covid-19治理中引起很大社会影响,这句来自日本捐赠物资箱上的诗句,代替了“武汉加油”、“武汉胜利”,同样也是“军语”言说(同袍出自中国古代战争中“战友”的表述),从美学角度填补了同样清晰但相对“俗套”的修辞的缺憾。

二、以辞害意:新冠疫情中战争隐喻的消极作用

必须看到,语言是思维的外壳,医学的战争隐喻虽然最早源于实验室研究,是建立在科学方法和理性头脑为基础的西方医疗体系之上,但也有可能囿于其自身所承载的价值观念和文化语境,使得西方医学叙事偏离真正科学性的思考。

(一)战争隐喻的单一化倾向

在《the Scientific Voice》中,现代医学对疾病的隐喻被归纳为两种:一种是“生物军国主义”,一种是“生物信息主义”。生物军国主义隐喻体系往往通过带入直接的战争景象和军事术语,描摹病毒与人体生物系统博弈的过程。但是正如Covid-19“炎症风暴”的描述不经意间指出的那样,“机体内的免疫反应是一把‘双刃剑’……过度的免疫反应同时也会造成患者肺组织自身的免疫创伤”。生物军国主义通过战争隐喻所构建起来的一元论逻辑:即疾病的病原(坏的东西)必须被其对立者(好的东西)战胜、克服,同样会造成“免疫创伤”——这种“一刀切”的思维,非但疾病被视为“敌人”,甚至在某些不理性或别有用心的人眼里,传染病患也成为“敌人”。Covid-19爆发之始,武汉人被视作“不明肺炎”病源,在所谓的“硬核防控”驱逐、喊打下,无栖身之所,《南风窗》发表的武汉大学研究员吕德文文章中,他这样自嘲,“看来,我们一家在乡亲们的眼中,怕是和瘟神差不多了”。

Susan Sontag在 《作为疾病的隐喻》中洞察到,“有一些说法,如与癌症抗争或征服癌症……表面看来,癌症似乎成了罪犯,但癌症患者也被弄得像是犯了罪似的”[4]。战争隐喻发挥着把公众高度动员起来的力量,但是在鼓励人们团结“抗疫”的同时,也使得原本就处于“政治无意识”状态的人们丧失理性,成为一群“乌合之众”,在被高度动员化了的瘟疫社会里,病患除了要承受病痛之外,往往还要额外负载污名化带来的重压。

(二)战争隐喻的肤浅化倾向

战争隐喻固然不失为一种形象、灵动的表达方式,但是其不足之处也显而易见,为了向尽可能多的公众(包括文化程度不高的底层民众)普及关于疾病的医学知识,必然牺牲掉“词”、“物”之间精确的映射和对照,即“真相与原意就在各种被阐释努力中日益模糊,‘词’与‘物’开始相互背离”[5]。

为了实现高效的动员和统筹,战争隐喻又难免流于口语化、符号化,学者易中天对“武汉加油”口号的反思,足以见得战争隐喻在诠释更深刻的意涵方面存在短板,也难以实现更有深度的思考。按照“清晰又不落俗套”的标准,战争隐喻在Covid-19大众传播中的应用,明显呈现同质化、简单化的特点,比如自《人民日报》使用“战疫”一词以来,国内大大小小传统媒体和新媒体皆紧随其后,多次长期使用“战疫”一词,机械反复、鲜有创新,容易产生审美疲劳。

(三)战争隐喻的偏移化倾向

战争隐喻将疾病看成是“错误”的,通过治疗使其“正确”。既然隐喻实际上是一种思维方式,那么医生的医疗思路也会把病毒当作“敌人”,把治疗当做与“瘟疫”作战,这样一来,医生唯一的治疗方案就是用药物“反击”病毒。当医生的诊治思维被固化掣肘在“反抗”、“消灭”、“摧毁”此类刻板概念上时,医生可能会放弃探索和思考其他的医疗方案,关于疫病的科研和医疗都可能走向僵化。

同时战争隐喻也会制造恐慌,当疾病成为战争中的“敌方”势力,那些代表国家历史的和现实的“敌对”势力、“破坏”分子被一一怀疑,点名道姓。战争隐喻带来的惯性是必须始终有一个“敌人”,它要么是“病毒”,要么是最早携带病毒的“零号病人”,要么是最早发病的国家,要么是“发国难财”的黑心口罩商。假想敌、阴谋论一一出现,比如《华尔街日报》报道中国Covid-19疫情时,用了《中国是真正的“东亚病夫”》,重新把中国人钉在劣等民族“被征服”的耻辱柱上;战争隐喻不断把各种对象置于“人民的敌人”位置。从传闻美国发动了“病毒战”’,是“帝国主义亡我之心不死”,到怀疑病毒系“武汉P4级实验室武汉病毒所”泄露,“科学家石正丽和敌对势力勾结”,是“制造病毒的元凶”。战争隐喻一旦失去了敌对对象,就会显得无所适从。这是战争隐喻对疾病的阐释性行为造成了指向偏移。

三、瘟疫战争隐喻的运用策略

战争隐喻作为人类认识外部世界的基本认知方式之一,如何使用才能尽可能降低它在瘟疫危机中的负面影响呢?立足于本次Covid-19治理,本文尝试从“反对阐释”的角度进行反思:

(一)“还疾病以本来面目”

人们曾认为,消极的隐喻之所以能流传,吞噬疾病的本来面目,是由于古老时代人们对于疾病的无知和科学的缺位,给隐喻留下了巨大的想象空间。

然而,在科技足够发达的当今社会,我们仍然需要隐喻,并且仍然为消极隐喻所苦。

当我们使用战争隐喻时,首要任务是完成科普、激励和动员,当完成这一使命时,战争隐喻就当自我审视,避免成为缠绕在疾病之上的“鬼魅”。战争隐喻应当适当让位于能够唤醒公众理性的价值和信息,即“还疾病以本来目前”的那些准确的、科学的信息,比如:疫情的真相、感染的几率、预防的手段以及政府应对疫情所具备的能力和采取的措施。

1.适度使用,适时退场

(1)使用范围缩小

Covid-19治理的中后期,战争隐喻几乎退出了疾病科普领域,此时,出现了诸如“回形针”短视频号用可视化技术和平实精准的语言科普 《关于新冠肺炎的一切》;一线医生用科学绘图软件科普被新冠感染的肺和肺部纤维化,把力量还给科技理性和真知灼见。

(2)使用次数减少

Covid-19治理的中后期,战争隐喻在大众媒介中的使用场景,基本保留了政治动员和激励功能,在其他场景下的使用频率,明显减少。

2.整治乱象,加强审核

本次Covid-19治理的一个显著优点是舆情控制的能力很强。一旦出现隐喻“以辞害意”的情况,官方和主流媒体能快速做出反应,消解不良影响。

(1)破谣

谣言总是伴随瘟疫四处散布流传。自媒体的兴起,更是为之大开方便之门。自媒体从业人员素质良莠不齐,出于知识匮乏或者抱着某种功利目的,传播各种不实的“阴谋论”和“特效药”谣言。

主要的社交平台微信专门就“肺炎”设置了专题模块,10个小程序入口覆盖了疫情动态—在线诊疗—定点医院—驰援捐赠—心理防护—同程查询—线索征集—求助通道—小区查询—辟谣科普。

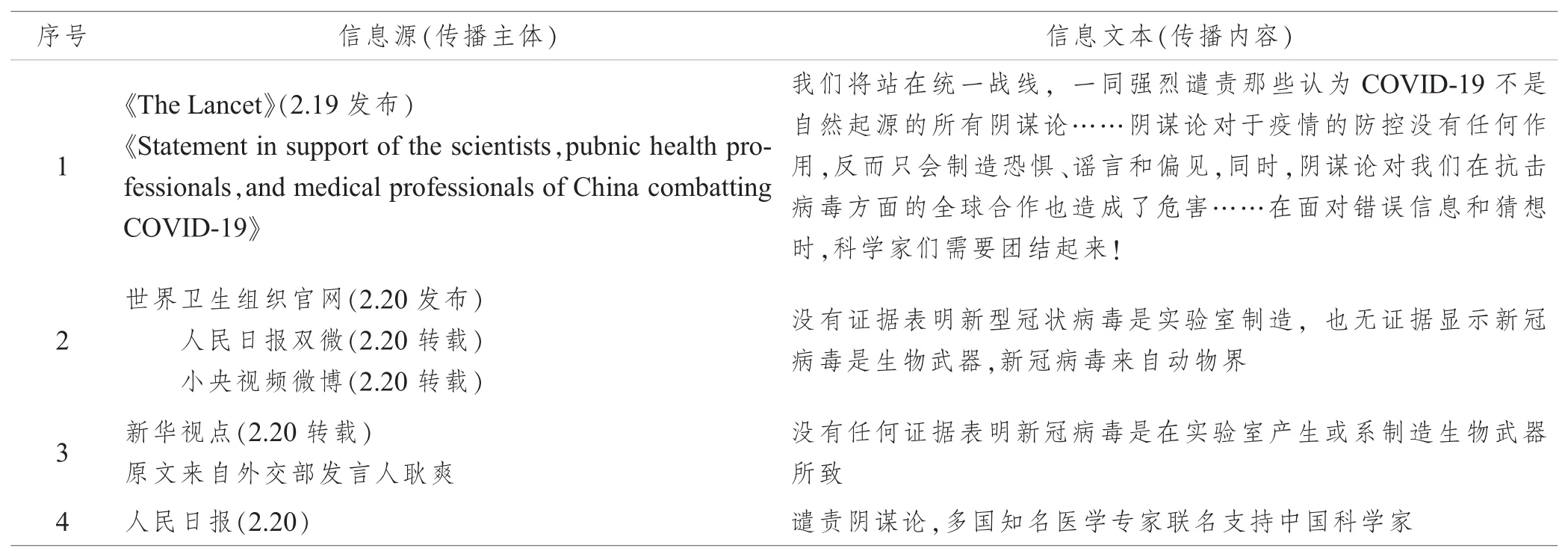

其中“辟谣科普”小程序,专门针对疫情发生以来的谣言集中破谣。比如“新型冠状病毒是由实验室制造的生物武器”、“武汉病毒所女研究生黄燕玲是新冠肺炎零号病人”这些广为传播的战争隐喻“阴谋论”,把 Covid-19病毒的源头指向“生物战”、“生物武器”,国内官媒援引《柳叶刀》和世卫组织声明进行大力破谣(如表4)。

(2)正名

各类机构和媒体之所以乐于在疾病修辞中使用战争隐喻的重要原因之一,是因为战争隐喻的语言烈度能够迅速吸引公众眼球,甚至不惜为了政绩和流量裹挟非理性大众制造“眼泪”的狂欢。

比如甘肃省第三批援汉医护人员中,有来自甘肃妇幼保健院的护士,但是她们的单位称她们 “自愿”剃光头“上战场”,并把她们称为“最美逆行者”。这个事件,加上一系列对女性抗疫战争隐喻的带有“异化”意味的宣传事件:“女护士挺着肚子上前线”、“产后女护士药物断奶回前线”、“流产10天主动请缨上前线”、“产期临近不下战场”、“用伤身体的黄体酮延迟月经”,一齐被主流媒体所诟病,认为这是用战争隐喻对女性身体的“规训”。

表4 主流机构和媒体对“生物战阴谋论”的破解和反思

而卫健委副主任焦雅辉很快在《新闻面对面》中回应:我们不需要提倡,任何用英雄主义去动员医护人员的行为。

人民日报(2.20)的人民锐评专门推送了一篇批评文章《抗疫战场岂能是“秀场”?》,指责基层机构在疫情动员中的“形式主义”。

得益于Covid-19疫情发生在今天这个网络扁平化传播的时代,主流媒体得以快速反应,针对歪曲偏离行为,发声以正视听。

(二)唤醒“新感受力”

1.反思“疾病的隐喻”

对于疾病,对于Covid-19新型病毒,尚有谜团和迷思,这带来想象的空间,正是隐喻生长的土壤。处于政治无意识的公众,对语言缺乏感受力,甚至鲜少意识到战争隐喻的存在,这是反思“疾病的隐喻”的意义所在,好比祛除战争隐喻中敌我胜败之魅,人类可能必须回到疾病本身去思考“与冠状病毒长期共存的可能”。人类和疾病的关系,实质上并非是你死我亡的零和博弈。消解过剩的战争隐喻和宏大叙事,回归到疾病本身。这是我们真正认识疾病的开始。

2.关注“疾痛的故事”

然而,祛魅并不意味着,我们要将战争隐喻全部赶走。“我们当然需要疾病的某些隐喻,而不是忙着把它赶走,留下一堆毫无生气的事实描述和科学数据”。

理性固然是有价值的,然而随着科技主义大行其道,日渐专业的医学训练阻断了医生对病痛的人性思考,医学的“叙事人文传统几乎丧失殆尽,医生远离了患者,远离了故事,医学的非人和非语言倾向加剧,导致医学缺乏情感交流,医患关系紧张”[6]。层出不穷的伤医、杀医事件就是佐证。而Covid-19战争隐喻之外的多元化价值观传播,让我们得以一窥医学伦理在场的鲜活图景。“祛魅”之后是“返魅”,通过倾听“病人”、“医生”、“隔离者”、“志愿者”等每一个大时代小人物身上的来自于“瘟疫”的故事复疾痛隐喻之魅,强调以一种直接、感性、多元的“新感受力”来看待一切瘟疫之疾痛,重构一个关于疾痛叙事的整体文化观,从而真正解构疾病的不良隐喻,建构疾痛的坚实文化意义。

瘟疫带来的疾痛波及全社会,带来的创伤记忆,也是属于整个社会共同体的集体记忆。人们可以从卫健委、疾控中心的官方双微中,及时了解关于Covid-19的最新诊疗方案;可以通过“直播”这个渠道,直接获得最权威的官方消息;也可以通过关注《财新周刊》、《南方周末》等有独立思考能力的媒体渠道,在信息爆炸的当下学会反思。而在这些疾病的宏观叙事之外,人们也有机会走进每一个大时代的小人物生活里,倾听医生的故事;病人的生命质量、治疗环境;边缘人的生存状态。在确诊病人自媒体作者麦兜妈的微博里,了解塔子湖方舱医院的日常;从确诊的武汉ICU医生“固体风”微博日记《节后余生》中了解传染病感染的过程;从《单读》、《新周刊》一类诉诸人文价值的媒体中看到疫区和非疫区普通人的生活万象;在易中天、方方、池莉等一大批武汉籍知识分子的社交自媒体里实时互动,交流“疾痛的反思”。

《南方周末》采访了小说《花冠病毒》作者毕淑敏,小说是写非典的,但跟Covid-19惊人相似。毕淑敏最后说:我们至今从未真正摸清病毒的规律,想象力就成了重要的支撑点。不能将病毒的某一次 “消失”,当成永远的胜利。只要滋养它的土壤还在,它就很有可能卷土重来。

不管医疗手段如何精进,民众的医疗和卫生素养如何普及,若欠缺多元、深度、理性的思考和人道关怀,即人文对疾病的 “祛魅”与 “返魅”,Susan Sontag所致力于破除的关于疾病的战争隐喻便无法从根基上破除。Covid-19的治理,呈现了中国社会面对突发性公共卫生事件时强大的控制力和治愈力,所谓“控制力”,是在运用战争隐喻普及和动员时的快速反应和决断,所谓“治愈力”,则是战争隐喻的及时反思和医学伦理的适时入场下获得的 “新感受力”。唯有如此,才能真正到达疾病的“治愈”。