传统话语中地理与伦理的比附及地理伦理化

——基于《尸子》下卷中构建的地理图景与地理要素的分析

郭 津

(天津师范大学,天津 300387)

先秦这一中国传统思想文化的元典时代,生发、塑造了传统的根源性特征,并构建了与根源性特征相适应的元话语模式。其所形成的话语范畴将整个思想的发展脉络容纳在特定的历史语境之中,并深刻导向着传统的发展趋势。这种培植在民族意识之中的话语范畴根深蒂固且经久不衰,纵使外界历史的情状变化无常仍难对传统本身产生根本性改变。先秦诸子百家,而杂家为其一,杂家之杂在于无所不包、兼收并蓄,尸子尤为其中代表,其特色以名为本,以儒为基,辅之以法,成之于道,“兼儒、墨,合名、法,知国体之有此,见王治之无不贯,此其所长也。”[1]尸子思想汇编有《尸子》一书,在其流传过程中多有失佚,同时也多有后人的增补,“《尸子》二十卷,目一卷。梁十九卷。秦相卫鞅上客尸佼撰。其九篇亡,魏黄初中续。”[2]有清一代汪继培的《尸子》本子考据最溯源,因此为人称善,后世多沿用此本。所以,本文的相关分析亦以汪本(去其存疑一卷)为底据而进行。“凡事必合因缘二者可成,……先秦诸子之学,当以前此之宗教及哲学思想为其因,东周以后之社会形势为其缘。”[3]尸子思想的基本内容成形于先秦后期之战国,其思想因产生之时机处在秦一统前夕而具有相当浓厚的综述意味,且杂家之流所重众长,尸子及其思想作为先秦一众思想的集成最合适不过。

《尸子》下卷中完整构建了一幅蕴含基本传统观念的地理图景,并联结了一部分地理要素,在地理与伦理之间沟通出一条关涉天、地、人三者之间交互联系的路径。后起的秦汉天人之学不能说与之不无关系,这直接影响了整个中国传统历史的分期进程并延绵在中央集权的帝国时代的庇佑之下。更为细致地渗透到国家政治肌理之中,不仅为统一权力的合法性造就了难为撼动的心理基础,还为主要来自于中下层的贵族名望抑或寒门远志的士君子提供了人生价值意义的归依,而经受传统淘洗的士人君子又肩负历史时代的道义,以血肉身躯和高尚品格成为家国一体的拄杖,同天道人伦共生共荣。

一、地理伦理化及相关学说的初步系统化

有史料可考的传统话语中地理与伦理之间的比附,宜最先追溯至先秦。而先秦诸子之中,虽早有相关思想的蛛丝马迹,但只言片语难成系统,难以作为思想发展的一大进步。造成这种学术态势的原因除了地理观念所本具的相对稳定性特征外,主要是由于地理与伦理之间尚不紧密的比附关系严重影响了此类学说的初步系统化。地理观念之所以如此滞缓,一是有待从古籍中拼凑图景,二是实际的地理勘测。在先秦时期,古籍所载已有发掘,而实际勘测并未进展太多。况且地理观的伦理意义并未被足够重视,较为系统性的学说尚未形成,这同纷争的社会面貌紧密相关。先秦后期的时代需求是要产生一种能容纳天道与人伦的综合学说,以适应行将统一的社会面向,已成的变革与战争营造了一种混沌的存在状态,尤其是社会意识的混乱,这催促着思想的萌生发新,亦有利于学说的争鸣除陈,时代需求同时也是先秦后期地理伦理化学说初步系统化的一个关键成因。

地理伦理化可以算作是伦理化的一个特殊过程,其主体定义仍归属于伦理化的理论框架,只不过在地理伦理化的定义中地理概念是占据突出和主要地位的,而且其中地理与伦理之间的关系是最主要的相关关系。目前相关研究鲜有论及,所以在此暂且将地理伦理化定义如下:根据思想传统中已有的地理观念的经验积累,整合出地理观念认知过程中的合道德性,并建立一种同地理观念相关的道德行为规范。这种地理伦理化的过程具体到中国思想史进程中就主要表现为通过一种比附的方法在伦理与地理之间构建一种普遍的联系,并由此贯通天人之间的交互路径。这种特殊的伦理观念成为社会发展的历史性、统治权力的合法性和个人修养的规范性的共识性基础,在这里似乎被称为“一种自然法则意义上的人类信仰”更为恰当不过。比观中西思想,很显然中国传统的伦理色彩更重,其伦理观的发展历史更为悠久,关涉的方面更为深刻,影响也更为深远。这种伦理特色广含政治、经济、宗教、法律、文化,也包括地理、历史等,早期的地理伦理化的语句零星散见于古典诸章中。地理伦理化发展至先秦后期已经成为一个明显的学术趋势,杂家《尸子》一书则从侧面印证了地理伦理化发展过程所处的系统化初步阶段,而地理伦理化直到秦汉因得益于五行学说的完备才真正完成系统化。下面将就《尸子》下卷相关地理伦理化的论述进行具体分析,并尝试解释这种地理伦理化的演证过程和论证逻辑。

二、《尸子》下卷中地理伦理化的论证前提

观之百家,唯有杂家尸子最先完整论述并描摹出一幅比附地理与伦理关系的地理图景,这将被视为地理伦理化学说的初步系统化的佐证与说明。同时,《尸子》文本也作为地理伦理化研究的一大重要文本材料,其中所构建的地理伦理化图景堪称思想理论模型,在思想史发展脉络中具有非常的典型意义。

在正式开始文本分析之前,须先要做一点说明,这点说明于解读《尸子》来说也是甚为相关的。笔者曾读过严复所译介的相关西学书籍,除其中深邃的辨思和强烈的情怀之外,严复独特的释史方法犹让人深刻。这种释史方法的独特之处就在于 “以字释史”,虽然“以字释史”是一种流传久远的学术传统,但在近代中国的大变革环境之下能够被重新加以优秀地运用实在是难能可贵。这种独特方法的真意就是将中国传统的小学(语文学)同社会历史发展结合起来,通过语文音、形、义的历史变化来洞悉社会思想变迁。这种释史传统对于先秦典故的诠释显得尤为重要,因为先秦是中国传统思想的源头活水。尽管时逾千年,也大部不可考,但是学人的着手处竟能落在这些语文的变化细微上就已显得很难得了。这一会《尸子》的文本分析虽然并不完全遵照这种释史传统进行原原本本地解读,但在一定程度上还是要受到这种“以字释史”传统的影响。对语文的关注,势必会在当中思考遇到纠结时有醍醐灌顶的效用,文本分析及解读如下:

《尸子》下卷首述:“天地四方曰宇,往来古今曰宙。”[4]这是一个时空概念的界定前提,须在此略述。宇是一个空间概念,宙是一个时间概念,宇宙共同组成了时空参照,并且在这一时空参照下能够衍生出四方(地理空间)、四季(季节时间)等基本地理要素。所以,不但宇(时间)和宙(空间)是四方、四季等基本地理要素生成的大前提,而且四方、四季等基本地理要素也可以被看作是时空的具象化延展。如此说来,宇宙时空和四方、四季等地理要素之间也就形成了一种天然的密切关系。更进一步来理解宇宙时空和地理要素之间的关系,则又会发现以宇宙作为前提的各地理要素之间形成了互不干扰的有序界定,同时各要素被容纳在一个共同的宇宙概念之中,都因宇宙的发展运动被次第联结起来。各地理要素之间因共奉同一个宇宙的前提,不仅都受到宇宙自有的影响,还使得各地理要素之间也产生了一种不可名状的联系。以上所有这些关系一同组成了包括各地理要素在内的统一的宇宙系统。按照中国传统话语来作相关解释,就是天、地、人三者间关系中天地之间的交互路径已经被贯通,但唯独缺少“人”这一部分,而且只有“人”同天地之间的关系被打通,才真正算得上是天、地、人之间的互通关系。只有这样才能使得天人之学有了更稳定的天道基础,天道人伦之间的联结才能足够坚固得以维系社会秩序稳定。可巧的是,打通“人”与天地之间关系的方法就是传统中最熟悉不过的伦理化——地理伦理化。在《尸子》下卷中遂有这样一段地理伦理化的论述:

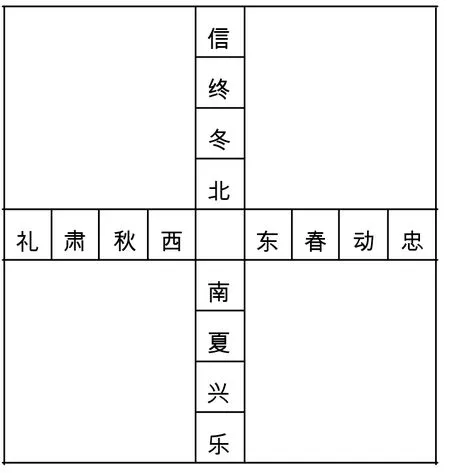

“春为忠。东方为春。春,动也。是故鸟兽孕宁,草木华生,万物咸遂,忠之至也。

夏为乐。南方为夏。夏,兴也;南,任也。是故万物莫不任兴,蕃殖充盈,乐之至也。

秋为礼。西方为秋。秋,肃也,万物莫不肃敬,礼之至也。

冬为信。北方为冬。冬,终也;北,伏方也。是故万物至冬皆伏,贵践若一,美恶不减,信之至也。”[4]37

以上四句可以先做一个白话解释与之对应:

东方象征着春。春,就是萌动的意思。所以鸟兽孕育,草木萌发,万物生长。因此,春就代表了忠。

南方象征着夏。夏,就是兴盛的意思;南,就是任凭的意思。所以万物没有不任凭兴旺繁荣的。因此,夏就代表了乐。

西方象征着秋。秋,就是整肃的意思,万物没有不肃敬的,因此,秋就代表了礼。

北方象征着冬。冬,就是终极的意思;北,就是埋伏的方位。所以万物到了冬天都隐藏起来,贵贱美恶都不表现出来,因此,冬就代表了信。

上文已经说过,同一宇宙系统中不仅宇宙同基本地理要素之间发生了相关关系,而且各地理要素之间也因受到宇宙时空的影响而产生了联系。天地之间的交互路径得到贯通,所以在《尸子》这里就体现为四方(地理空间)与四季(季节时间)的对应关系,即东南西北依次对应春夏秋冬。《尸子》下卷这四句很明显的倾向是由四方推进到四季的层面,这样一种推进是很值得探讨的,也是理解天人关系以及地理伦理化的一个关键点。

三、《尸子》下卷中四方-四季-四德的演进理路

通过进一步分析四方与四季的对应关系,能够看出其中体现出一种指向性,也就是从四方推出了四季(四方-四季)。这从另一个侧面证明当时传统经验积累至此,已经能够对地理空间与季节时间的关系进行分辨,即地理空间主导着季节时间的变化。相较季节时间来说,地理空间是最容易感知和勘测的,而且地理空间的变化具有相对稳定性,季节时间的变化也会受到既成的地理空间的制约而显得更加多变。所以在地理观念认知的发展过程当中,就形成了一种认知上的层次感,地理空间往往更先于季节时间被认知,而且地理空间也主导着季节时间的变化。

总的来说,地形地势是最直观的地理空间的构成要素。亚欧大陆东部西高东低,北高南低(大江大河流向基本总是自西向东)的地理特征,自亚欧板块形成后一直在漫长的地壳运动发展史中保持着相对的稳定。据相关科学测定,亚欧大陆早在新生代之前的二叠纪就已最终形成,可见得正是这种地理特征先于人类文明而存在并将影响着文明的发展和历史的进程。所以中国古代地理的这种地理特征决定了区域内东南地域在雨热条件上要比西北地域更充足,而且东南地域内的东部平原地区要较南部丘陵地区更具有姣好的水热和季风条件。如此一来,四方-四季的演进逻辑就容易被理解了,东南西北代表了一种呈递减式的雨热条件及以不同雨热条件为特征的季节变化。

四方与四季被贯通起来,只是完成了地理伦理化的前半部分,还需要再将四季从自然层面扩充至四德的伦理层面,这就是四季(四性)-四德的演进理路。还要回到《尸子》下卷那四句“东方为春,南方为夏,西方为秋,北方为冬”[4]40中去,地理空间主导了季节时间的变化,也就致使春夏秋冬四季分别具有不同的气候景观,而这四种不同的气候景观,又是被抽象为春季萌动,夏季兴盛,秋季整肃,冬季终归的季节特性的外在表现。四季的四种特性进而被通过比附(天人合一、天人感应)的方法同人性中的四种道德相联系,动、(任)兴、肃、(伏)终对应着忠、乐、礼、信,这就完成了四季(四性)-四德的演进理路。至此,伦理在地理中找到又一天道依据,天人之间的交互路径被彻底贯通,地理伦理化学说的系统化得到初步有效验证。

所以最终这四句就可以做如下理解并可以简化为如下图(一)所示:

图(一)

春为四季之始,日出于东方。春日阳动,万物向阳而生,适时而发,都因一个自然规律的时至。东方是春的代表,春又预示着万物蠢动。春先应万物的生长需要而至,万物后应春至而生。春对于万物来说承于天道,顺遂自然,而将春的这种特性伦理化,可比附为人的忠义美德,所以春为忠之至。

夏继春而来,万物长至夏则充盈兴盛。在四方中,东方日升,而南仅次于东而最为接近,且南方丰茂,任夏之兴。南方为夏,时值万物丰满,乐享无尽,因此,夏为乐之至。

秋时万物始成,无动无兴无不肃敬。日西而落,白昼将销,万物收敛。西方又次于南,且为东之对,东方,动也,西方,则鲜矣。万物至秋而落物成肃,因此秋为礼之至。

冬为四季之终,万物凋敝,为冬所调服。而在四方中,北最为远离,万物至冬,终归于尽。冬以无贵贱美恶而取信于万物,所以,冬为信之至。

四、结语

由此观之,东南西北为四方,春夏秋冬为四季,动兴肃终为四性,忠乐礼信为四德。以四方为始,进而四季,再而四性、四德。四方-四季-四性-四德的演进次序正是地理伦理化的一个内在理路,并且这样的理路在《尸子》下卷中被清晰地描述出来,可以说,《尸子》中所构建的地理图景是地理伦理化学说初步系统化的一个重要标志。这样的一个演进路径完全是笼罩在中国传统天人之学下的,天道人伦之间的联系也愈发紧密,贯穿在中国历史发展之中,虽经无数次社会变革,但至今仍旧影响着生活在这一社会环境之下的大众心态,抑或说,现代社会的变迁也难以不同这种天人传统发生纠葛。

地理伦理化思想的渊源似乎可以追溯到《尸子》之前更久远的神话时代及易经嬗变的考证中去,“根据现在我们能见到的资料,也许 《郭店楚简·语丛一》:‘易,所以会天道、人道也’,是最早最明确的‘天人合一’思想的表述。它的意见是说《易》这部书是讲会通天道(天)和人道(人)的关系的书。”[5]而其中究竟有什么关联还要留待以后再做相关研究,姑且先提出来,留作一个标记。针对《尸子》的相关分析仍缺乏很大的论证和充足的论据,也一同留待以后补充。